滋賀の朝宮茶とDNA

■信楽の朝宮茶のDNAを解析すると、国内の他のお茶と比較して何か違いがあのだろうか…ということが、ちょっと気になっています。信楽の朝宮茶は高級茶として有名ですね。facebookのお友達が、朝宮茶を東京にある滋賀のアンテナショップでお買い求めになり、その味について感想を述べておられました。「森の香、松葉の香」と評されていました。私はそれほど鼻が敏感なわけではないので、よく分かりませんが、野性味のある香りなのかもしれません。

■そのお友達がお買い求められたのは、「かたぎ古香園」で栽培されたものです。無農薬にこだわって生産されているお茶です。この「かたぎ古香園」の公式サイトには、次のような説明があります。

近江・朝宮の起源は、今から約一二〇〇年の昔、八〇五年(延暦二四年)に僧・最澄(伝教大師)が留学先の中国より茶の種子を持ち帰り、滋賀の『比叡山麓』および『朝宮の宮尻の地』に植えたことに発すると言われています。

これは現在の『宇治茶』『静岡茶』などの発祥とされている、僧・栄西が中国から茶の種子を持ち帰った時代より約四〇〇年も以前に遡るものです。

最古の茶園歴史を有する産地として、めぐまれた気候・風土のもとで比類なき香味をもつ『朝宮茶』の伝統を育てており、歴代の天皇にも献上されるなど、その茶味は広く茶の通人に愛好されています。

■こういったことが伝承されているのでしょうね。朝宮茶は、最澄。その他の宇治茶と静岡茶は栄西。ここで私が気になったのは、最澄と英西が持ち帰った茶は、DNA的には、同じグループのものなのか、それとも違うグループのものなのか、そこが気になりました。最近は、お茶のDNAを解析して、系統がわかってきているようです。例えば、この記事をご覧ください。この記事によれば、日本のお茶は①京都府内産のブランド品種が主体②京都府内産の在来種が主体③静岡を中心に国内で広く栽培されている「やぶきた」とその交配種④ウーロン茶など外国種の4グループに大別できるそうで、多くは①か②なのだそうです。朝宮茶はどこに属するのでしょうね。伝承の通りであれば、①や②は栄西が持ち帰った種から生まれたものですが、朝宮茶は別のグループになるということなのか。その辺り、素人の私にはよくわかりませんが、ぜひ知りたいものです。知り合いの農学部の先生たちにもお聞きしてみようと思います。

農家と妄想を語り合う

■昨日、知り合いの農家(滋賀県外の方)から突然電話がかかってきました。電話の用件とは別に、近況についてお話くださいました。そのかなで、水田に生えてくる雑草、コナギの話になりました。コナギってご存知でしょうか。水田に生えてくるいわゆる雑草の類です。薄紫色の可愛らしい花を咲かせますが、農家にとっては敵なのです。「雑草図鑑」というサイトでは、以下のように説明されています。ここにもあるように、稲にいくはずの栄養を吸い取ってしまうし、しかも果実からはたくさんの種が飛び散るようです。これでは農家は困ります。だから除草剤を撒くわけですね。

1年草。水田1年草広葉雑草の代表的なもので、生育期間は5月~11月頃で、種子から繁殖する。 発生量が多く、しかも養分収奪力が大きい強害草である。(中略)夏に葉柄の基部に数個の青紫色の花が集って、短い房状の花穂をつくるが葉よりは高くならない。開花後、花穂は下向きとなって果実をつくる。果実のなかにはたくさんの種子が入っている。全国各地で見られる。

■ところが、電話をかけてこれた農家は無農薬・有機で米を生産されています。ご自身でコナギも含めた水田雑草を薬品を使わずに、草取り機で除草されています。大変な作業です。ところで、こちらの農家は、仲良しの方達と一緒に、「コナギを食べる集い」を開催される予定です。コナギ、食べられるんです。繊維質で硬いところもあるのですが、きちんと調理すれば食べられるようです。この「コナギを食べる集い」(正式名称はわからないですけど…)にお誘いを受けました。私も都合がつけば参加させていただこうと思っています。

■電話では、このコナギの話から、縄文時代の稲作に話が展開しました。かつては稲作は世弥生時代からと学校で習ったわけですが、現在は、縄文時代にはすでに稲作が始まっていたということが明らかになっています。その前提で、こういった水田雑草も稲と一緒に日本列島に伝わったんではないのかということになりました。今では雑草扱いですが、身近な湿地に稲と同じく食用の植物として栽培されていたのではないのか…という話になりました。もちろん、水田のように手間隙をかけて米を生産するのではなくて、「半栽培」です。自然の湿地に、放置するかのように植えて栽培するんです。縄文時代の米は、生産というよりも栽培程度なんじゃないのかと…そのような話になりました。調べてみると、少し古い記事ですが、以下のような記述があります。

「小林達雄国学院大教授(考古学)の話 縄文時代を考える上で重要な成果であり、努力に大いに敬意を表したい。縄文時代の中期や前期に、断続的にイネが入ってきたとしても不思議ではない。重要なことはイネがあったかなかったではなく、あったとしても縄文経済や食生活に影響を与えなかった点だ。農耕とは呼べず栽培という程度であり、イネは多種多様な食べ物の一つにすぎなかったのだろう。(2005.2.18 共同通信)」

■この小林達雄さんのコメントにあるように、「農耕とは呼べず栽培という程度であり、イネは多種多様な食べ物の一つにすぎなかったのだろう」というところが大切かなと思います。貝塚で捨てられた遺物を見ていくと、当時の縄文人が何を食べていたのかよくわかると思います。よく貝塚から発見されるドングリや栗などの木の実の場合も、今のような果樹栽培とは違うけど、「半栽培」に近い形で身の回りに食料を確保できるようにしていたのではないのか…電話ではそういう話にもなりました。考古学者でもない私たちが、気楽に楽しく、いろいろ妄想を膨らませて話している内容ですが、アカデミックに正確な話なのかどうかは別です。要するに、米は、コナギと同じく湿地に生える食べられる植物だったのではないのか、ということです。加えて、そのような湿地では、魚が産卵したくなるような環境に、少し手をいれて改良していたんではないか、漁具を使って魚を効率的に採取していたのではないか…とか、もう何も根拠はないのですが、ただただ妄想をお互い語り合いました。はい、楽しかったです。

【関連記事】

田んぼの雑草を食べてしまう

■この記事の中には、合鴨農法で有名な古野隆雄さんの話が出てきます。面白い!!

田んぼからは米と肉(合鴨)と魚(水路のドジョウや鯉)とデザート(畔に植えたイチジク)がいただけると言う。 ビールのつまみ(畔の枝豆)だって、得られる。唯一欠けていた野菜はコナギから。田んぼはお米だけを穫る単作の場ではない。

近くの棚田

■昨日、朝、夜明け前に、家から車で10分ほどのところにある棚田を見に行ってきました。ガスがかかっておりあまり見通しは良くないのですが、これはこれで雰囲気があるかな…、ちょっと幻想的かな…と思えました。本当は夜明けの朝日の中の棚田を見たかったんですけどね。仕方がありません。

■ここは大津市の仰木と呼ばれる農村の棚田です。仰木の棚田も、多くは圃場整備を済ませているのですが、ここはまだ棚田のままです。これは推測でしかありませんが、棚田のある山裾の丘陵地帯の中でも、圃場整備を比較的行いやすいところと、そうでないところがあるのかなと思います。この画像の向こうには、琵琶湖に流入する天神川という小さな河川があり、その川に向かって傾斜がきつくなっていくことから、あまり圃場整備にむいていなかったのかなと…。まあ、推測でしかありませんが。圃場整備を済ませていると、このような雰囲気は多分出てこないように思います。もっとも、耕作者の方は、かなりご苦労されているかなとも思います。

■ずいぶん昔のことになります。30年近く前のことです。この仰木のご出身の方とお話をしたことがあります。その方ご自身は次男か三男で、家を出ておられましたが、こんなことを言っておられました。「あんたらは、棚田が美しいとか、生き物にとってどうやとかいうけれど、こんな牛のケツも回らんような田んぼで百姓することがどんだけ大変か考えたことがあるんか」。牛のケツも回らん…とは、農耕のために使っていた牛が方向転換できないくらい狭い水田ということですね。もっとも、この時分は、もうすでに機械化とはされていたと思います。

■4時半に起きて、睡眠不足で頭が重たい中、そのようなことを思い出したのでした。

写真家・芥川仁さんのWebマガジン「羽音に聴く」39号

■写真家・芥川仁さんのWebマガジン「羽音に聴く」39号です。39号は、鹿児島県熊毛郡屋久島町久保養蜂園・屋久島ファームの久保 太さんです。

高島市の棚田を視察

■再来年に高島市で開催される「全国棚田(千枚田)サミット」のアドバイザーとしてお手伝いをしていることは、以前の投稿でもお知らせしましたが、私としては「棚田サミット」だけでなく、龍谷大学と高島市の地域連携がもっと進んでいくと良いなあと思っています。そのため、龍谷大学の教員の皆さんと高島市役所の担当者の皆さんと一緒にいろいろ相談を始めることにしました。昨日は、社会学部コミュニティマネジメント学科教員の坂本清彦先生と一緒に、高島市にある棚田の集落、鵜川と畑を訪問しました。高島市役所の職員さんにご案内をいただきました。ありがとうございました。対照的に棚田を拝見させていただいたように思います。

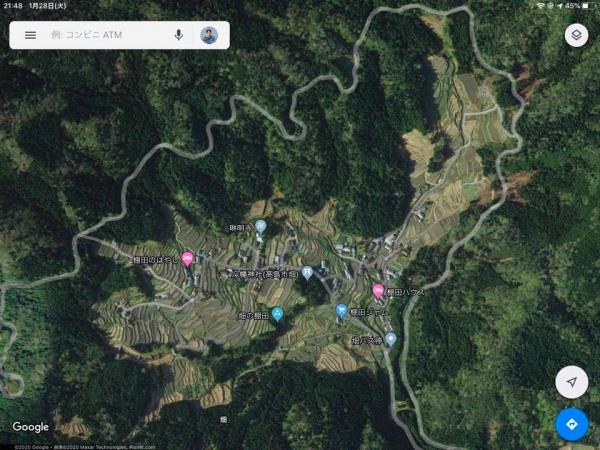

■鵜川は、高島市の一番南に位置する集落です。Googleマップの画像をご覧いただければわかりますが、琵琶湖の湖岸近くに位置しています。鵜川の辺りは、山が琵琶湖にまで迫っています。その山の裾野の傾斜に棚田が築かれています。これから色々調べてみたいと思いますが、石垣でしっかり支えられた棚田です。その棚田の低い方にはJR湖西線が走っています。私がいる時も、特急サンダーバードや普通列車が通過していきました。鵜川は、JR北小松と近江高島駅の間にあります。

■多くの皆さんは、棚田が生み出す曲線が構成する「棚田の風景」に魅力を感じておられるのではないかと思います。鵜川の棚田の場合は、「棚田の風景」というよりも「棚田からの風景」が素晴らしいと思います。もちろん、あくまで個人的な評価にしか過ぎないのですが、「琵琶湖・列車・棚田」の組み合わせが素敵だなあと思うのです。対岸には近江八幡市の沖島、彦根、そして長浜の街を確認できます。景色の良い時、棚田の一番上に登って、そこからその風景を眺めながら美味しいお弁当を食べることができたらなあと、妄想しました。

■多くの皆さんは、棚田が生み出す曲線が構成する「棚田の風景」に魅力を感じておられるのではないかと思います。鵜川の棚田の場合は、「棚田の風景」というよりも「棚田からの風景」が素晴らしいと思います。もちろん、あくまで個人的な評価にしか過ぎないのですが、「琵琶湖・列車・棚田」の組み合わせが素敵だなあと思うのです。対岸には近江八幡市の沖島、彦根、そして長浜の街を確認できます。景色の良い時、棚田の一番上に登って、そこからその風景を眺めながら美味しいお弁当を食べることができたらなあと、妄想しました。

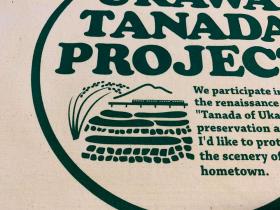

■鵜川には、「うかわファームマート」という直売所があります。せっかく鵜川にやってきたのだからと、いろいろ購入させていただきました。鵜川の棚田で生産された環境こだわり米のコシヒカリ。それから、トートバックも購入しました。「UKAWA TANADA PROJECT」と印刷してあります。「鵜川棚田プロジェクト」です。棚田を再生・保全するための取り組みです。よくみると、そこには石垣の棚田と湖西線と山がデザインされています。素敵ですね。私は、「山→棚田→列車→琵琶湖」という風景を眺めましたが、これは「琵琶湖→棚田→列車→山」です。琵琶湖側から棚田を眺めているわけです。これも素敵です。大津から高島に向かう船から、この鵜川の棚田を眺めてみたいものです。

■「うかわファームマート」では、柑橘類も購入しました。どうして棚田で柑橘類?…と思われるかもしれません。鵜川では、全国の棚田の農村と同じく、後継者不足・高齢化に悩んでおられます。そのような問題を少しでも緩和するために、「棚田のオーナー制度」を実施されています。地域外から、オーナー登録をされた方たちが農作業に関わっておられるのです。もちろん、それだけでは不十分なので、ボランティアの皆さんも農作業を手伝っておられるとお聞きしました。もっとも、この「棚田のオーナー制度」だけでも、全ての棚田を耕作することはできません。不耕作の棚田は荒れていきます。一部、そのような棚田もありました。しかし興味深く思ったことは、鵜川では、棚田が荒れてしまわないように、柑橘類を中心に果樹が植えられていることでした。あえていえば、不耕作地の有効利用ということでしょうか。直売所「うかわファームマート」で売られていた柑橘類も、この棚田で生産されたものかもしれません(未確認)。日当たりの良い棚田ですから、柑橘類等の果樹もよく実るのではないでしょうか。

■上のGoogleマップの小さな画像をご覧ください。青い丸で囲んだところが鵜川です。昨日は、もうひとつの棚田の集落も訪問しました。畑という集落です。「日本棚田百選」にも選ばれている集落です。滋賀県で選ばれているのは畑だけです。緑の丸で囲んだところが畑になります。一番下Googleマップの画像をご覧いただくとよくわかりますが、かなりの高低差(おそらく130mほど…)のある尾根筋に棚田が作られています。全体としては、周りが山に囲まれた地形かなと思います。鵜川の方は石垣の棚田でしたが、畑の棚田は少し違います。もちろん、一部に石垣もありますが、縁が丸い地形の棚田が順番に連なっています。同行してくださった坂本清彦先生は、「日本昔話に出てくるような棚田だ」とおっしゃいました。まさに、昔話の絵本などに登場する柔らかな雰囲気の棚田です。素敵です。

■上のGoogleマップの小さな画像をご覧ください。青い丸で囲んだところが鵜川です。昨日は、もうひとつの棚田の集落も訪問しました。畑という集落です。「日本棚田百選」にも選ばれている集落です。滋賀県で選ばれているのは畑だけです。緑の丸で囲んだところが畑になります。一番下Googleマップの画像をご覧いただくとよくわかりますが、かなりの高低差(おそらく130mほど…)のある尾根筋に棚田が作られています。全体としては、周りが山に囲まれた地形かなと思います。鵜川の方は石垣の棚田でしたが、畑の棚田は少し違います。もちろん、一部に石垣もありますが、縁が丸い地形の棚田が順番に連なっています。同行してくださった坂本清彦先生は、「日本昔話に出てくるような棚田だ」とおっしゃいました。まさに、昔話の絵本などに登場する柔らかな雰囲気の棚田です。素敵です。

■こんな山の中にある棚田ですが、JR高島駅からだと車で15分ほどの距離です。近いですね。この棚田の集落から車と電車を使えば、京都駅までだと1時間半かからずに到着することができます。1時間半といえば、東京だと普通の通勤時間かもしれません。通勤は大変だとは思いますが、大阪駅までだと2時間をきるほどの時間で到着できます。そうなんです。高島市は、都会に近い場所にあるのです。地図を見ていただくとわかりますが、この畑の集落の山側には、横谷トンネルがあります。このトンネルを抜けると、そこは旧朽木村の村井という場所になります。ここには国道367線が走っています。福井県の小浜市や京都市の北部までは車だとそれほど時間がかかりません。まだ、聞き取りをしているわけではありませんが、何かかいものをするときも、小浜や京都に向かわれるのではないかと想像しています。

■畑を訪問した後は、「公益社団法人びわ湖高島観光協会」と「たかしま市民協働交流センター」を訪問しました。観光協会の方は時間的余裕がありませんでしたが、交流センターではじっくりお話をお聞かせいただくことができました。ありがとうございました。棚田とも少し関連してくるのですが、「炭焼き」をテーマに、いろいろワクワクする地域づくりの取り組みができそうな予感がしてきました。意欲のある龍谷大学の学生の皆さんと一緒に、素敵な地域づくりの経験ができるのではないかなと思っています。関心のある学生の皆さんは、私に連絡をいただければと思います。

■今回の視察の目的は、あくまで再来年開催される「棚田サミット」に合わせて、棚田のある集落を視察することにありました。集落の皆さんに丁寧にお話を伺うことはできませんでした。そのような聞き取りについては、これからの地域連携の中で取り組むプロジェクトの中で時間をかけてできればと思っています。

【追記】■上にアップしたGoogleのマップの画像、いつ頃に撮影されたものかはわかりませんが、棚田のなかに緑色の部分が確認できます。おそらく、このうちの多くは不耕作地ではないかと思います。きちんと確認したわけではありませんが、鵜川も畑にもそのような不耕作地を確認いたしました。ここからも、平地でも不耕作地が増えています。ましてや棚田であれば、その維持がいかに大変であるか想像できるのではないかと思います。

「びわ100打ち上げ&世界農業遺産認定に向けた決起集会」

■昨晩は、先月の19・20日に開催された「第6回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の打ち上げと世界農業遺産認定に向けた決起集会を兼ねた宴会が、大津駅の近くの居酒屋「喜絡亭」で開催されました。通常は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開催することになっているのですが、今回はすでに予約がいっぱいだったことから、別の会場になりました。「びわ100」に参加された方達と応援に来てくださった方達合わせて30名ほどの参加者になりました。私以外は、滋賀県庁にお勤めの皆さんですので、皆さんスーツにネクタイ。私だけちょっと浮いた感じになっています。参加者はほとんどが農政水産部の職員の皆さんです。昨日は、農政水産部長も出席されました。

■さて、世界農業遺産についてですが、認定されるためには現地視察も含めた審査がまだまだ続きます。おそらく春までには、世界農業遺産に認定されるかどうかの審査結果が出ることと思います。世界農業遺産の申請書づくりにかかわってきた方達は、「きっと認定される」と確信していると思います。ただし、認定されること自体が目的ではなく、認定されたことを契機に、世界農業遺産に申請した「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」の価値を多くの皆さんと再確認し、その価値を最大限活かしながら、将来世代へ引き継いでいくことが大切です。昨日は、今年の「びわ100」のことを振り返りつつ、これからの「世界農業遺産」に認定された後の展開についても、皆さんとお話することができました。斜め前の席には、農政水産部長が座っておられたので(部長さんは、酒好き話好き)、大いに盛り上がりました。

■昨日は、成績表も配布されました。私は、2人の県庁職員の方達と歩きましたが、私たちのグループは、滋賀県庁グループの中で、3番目に早いゴールでした。1番目のグループは6時台。2番目は単独でのゴールで7時台。私たちは9時19分のゴールでした。今年、「びわ100」にエントリーするまでは、正直言ってあまり前向きな気持ちにはなっていませんでした。だって、しんどいですもの…。ただ、4年連続で完歩したので、欲が出てきました。来年も参加して5年連続での完歩を実現させたいと思います。その時は、「祝 世界農業遺産認定」をアピールすることになるのかな…と思います。

■以下は、滋賀県が申請した「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」に関連するページです。

出没!うまいお米を振る舞う「ゲリラ炊飯」

■「出没!うまいお米を振る舞う「ゲリラ炊飯」」というテレビニュースの動画です(Yahooニュース)。滋賀県の長浜市西浅井町にお住まいの兼業農家の皆さんによる「ONE SLASH」というグループの活動です。非常にインパクトがありますね。突然やってきて、薪でお米を大しておにぎりにして振る舞う活動をされているというのです。「ゲリラ炊飯」と呼んでいるようです。記事によれば、メンバーの多くが滋賀県の故郷に戻ったUターン組で、「町は過疎化が進み、活気がなくなっていました。そんな町に元気を取り戻そうと、地域の魅力を探し、たどり着いたのが、昔から作られていたお米」だったとのこと。

■ネガティブに捉えられがちの農業のイメージをポジティブに変えていくことを目指していおられるようです。地域に当たり前のように広がる水田と、そこで収穫されるお米。それを地域魅力としてパフォーマンスを通して情報発信していく。面白いと思いました。

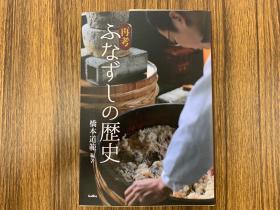

『再考ふなずしの歴史』

■私は、今から22年前、1998年3月まで同僚琵琶湖博物館の勤務していました。博物館の開設準備室の時から合わせると7年間、博物館づくりの仕事をしてきました。先日のことです、その時の同僚であった橋本道範さんと、京都駅の近くでばったりと出会うことがありました。橋本さんとは、昨年の12月に琵琶湖博物館で開催した総合地球環境学研究所の地域連携セミナーが開催された時に少しお会いしましたから、9ヶ月ぶりにお会いしたことになります(たぶん…最近記憶力が悪くて…)。せっかくなので、少し時間をとってもらって、知り合いのお店で少しお話をさせていただくことにしました。

■その時、橋本さんは、ご自身が取り組んでこられた鮒寿司に関する研究のことを熱心に私に話してくださいました。その中身が大変興味深く、私の方からも色々質問をさせていただくなど、鮒寿司談義で話が盛り上がりました。知人であるお店の店主さんも、「面白そうな話をされていますね〜」と言ってくださいましたから、これは多くの皆さんにも関心を持ってもらえることなんじゃないかと思います。いろいろ話をしてくれた最後の方でしょうか、琵琶湖博物館開設準備室の頃に取り組んでいた「総合研究」の基本にある考え方を今でも大切にして研究を続けてきたと話してくれました。その時の研究のアイデアは、以下の文献に書いています。書いた本人も、忘れかけているのですが、橋本さんは、きちんとそれを継承発展させてくださっていたのですね。嬉しいですね〜。

・脇田健一,2001,「21世紀琵琶湖の環境課題とはなにか」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

・福澤仁之・中島経夫・脇田健一,2001,「21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明と地球科学―」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

■橋本さんからお聞きした話は、橋本さんが編集された『再考 ふなずしの歴史』にもまとめられています。皆さんも、ぜひお買い求めください。以下の内容の本です。出版元であるサンライズ出版さんの公式サイトからの引用です。

内容紹介

日本最古のスシと言われているふなずし。でも本当にそうなのかという疑問を解くため、中世・近世のふなずしに関する文献をつぶさに調べた研究者達。それだけでは納得せず、アジアのナレズシ文化圏の論考から、現在のふなずしの漬け方のアンケート調査、ふなずしの成分分析結果まで収録。ふなずしと聞いただけで、あのにおいと味を思い出す人にはたまらない、まるごとふなずしの本。

目次

まえがき 石毛 直道

アジアのナレズシと魚醤の文化 秋道 智彌

「ふなずし」の特殊性と日本のナレズシ 日比野 光敏

室町時代の「ふなずし」 橋本 道範

江戸時代の「ふなずし」 櫻井 信也

近世の「ふなずし」の旬 齊藤 慶一

俳諧・俳句とふなずし 篠原 徹

現代「ふなずし」再考 篠原 徹

現代に伝わる「ふなずし」の多様性 藤岡 康弘

「ふなずし」の成分分析と嗜好性 久保 加織コラム

幸津川すし切り神事 渡部 圭一

「ふなずし」の歴史をめぐる議論に思う 堀越 昌子

「ふなずし」を通して伝えたい「ふるさとの味と心」中村 大輔

■橋本道範さんからは、この『再考ふなずしの歴史』とともに、野洲市歴史博物館の企画展「人と魚の歴史学」に関するご案内もいただきました。こちらも、ぜひ観覧させていただこうと思います。

棚田サミットのお手伝い

■高島市の地域づくりのお手伝いをすることになりました。2022年に開催される第27回全国棚田(千枚田)サミット開催に関連して企画等のお手伝いを行うアドバイザーの仕事です。期間は、今月の20日から2022年の3月末までです。本日、委嘱状が届きました。高島市の皆さん、どうかよろしくお願いいたします。私は滋賀県の世界農業遺産申請についてもアドバイザーをさせていただいたので、どこかで両者がうまく結びつくことになったらいいなと思っています。滋賀県庁の皆さん、ご支援ください。

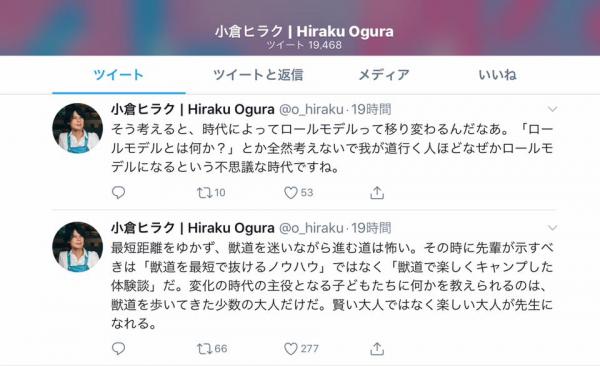

「コスパ」な人生…そうかな。

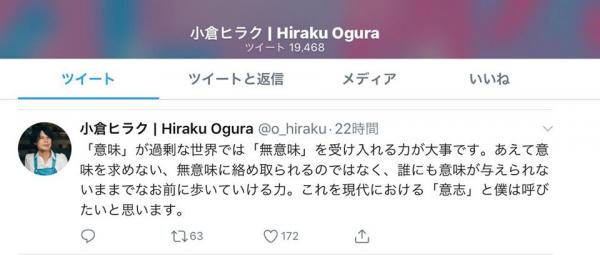

◼︎たまたま、twitterで小倉ヒラクさんという方のツイートを拝見しました。「おっ!!」と思いました。同僚の教員と、似たようなことを話していたからです。

◼︎人はその時々にいろんな選択をしなければ生きていけませんが、多くの学生の皆さんと話をする際に「コスパだけで判断しているとつまらない人生になるよ」と常々言っています。同僚は、学生の皆さんから、「これをやって何の意味があるのですか?」という質問を受けるようです。その際、やる前から意味を見出すことができる「目的として考える意味」と、振り返った時に未来の自分によって見出される「結果としてわかる意味」があって、前者ばかりが気になって後者を考えないのであれば、「誘われたり,呼びかけられたり,出会ってしまったりしたものに対して『よくわからないけどやってみる』を避けると結果として機会損失となってしまうのでは…」と言っておられるようです。新自由主義的・市場原理が生活の隅々にまで浸透しているせいでしょうか、すぐにどうすれば良いのか(短期的な評価)が分からなければ、困ってしまうのです。

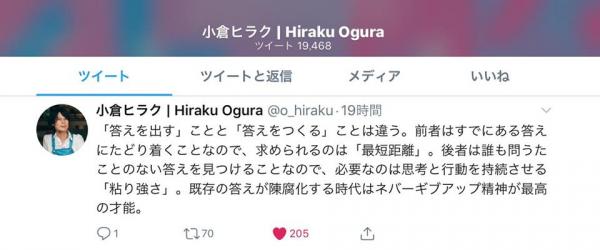

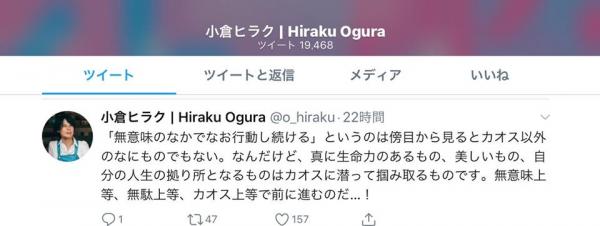

◼︎そのような話をしばしば同僚としていた者ですから、以下の小倉ヒラクさんのツイートの強く反応してしまいました。よく見ると、このツイートに1万を超える方達が「いいね」と評価されています。なるほど…なのです。

20歳くらいの子たちの話を聞いていると「無駄なことしたくない」の恐怖が相当大きいようです。無駄に対しての耐性をつけないと、どんな才能も頭の良さもアイデアの素晴らしさも意味を持ちません。それを社会のなかで活かすための「行動」が生まれないからね。「無駄上等!」と振り切るのめちゃ大事。

◼︎小倉ヒラクさんのこのツイートが興味深く、他のツイートも読んでみました。いいですね〜。どんな人なんだろうと思って調べてみると、少し前に購入した『発酵人類学』の著者でした。1983年生まれと言いますから、まだ30歳代。お若いです。小倉さんの公式サイトの「ABOUY ME」で、小倉さんのご経験されてきたことがまとめてありました(一般には、こういうのって経歴っていうでしょうが、それともちょっと違うような)。すごく面白い方ですね。型破りという言葉だと陳腐になってしまいますね。(つづく)