夏休みの自由研究(その4)

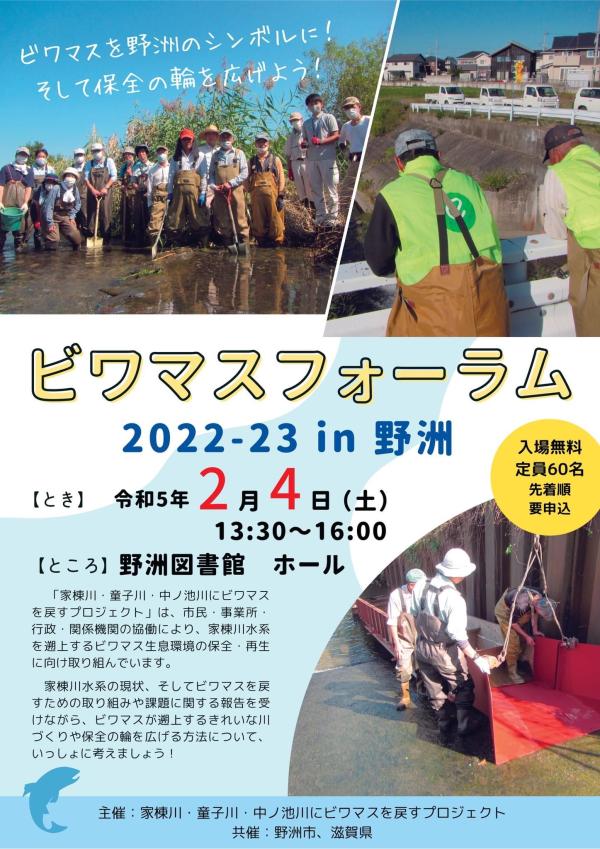

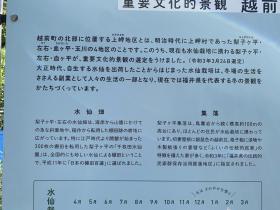

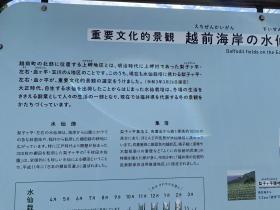

▪️夏休みの自由研究(その4)です。福井県にやってきたのだからと、越前海岸にも行きました。今回は、ずいぶん車を運転しました。運転好きじゃないし、運転していると眠くなったりして…。でも、今回は大丈夫でした。越前海岸の中でも、興味のあった梨子ヶ平千枚田水仙園に向かいました。もちろん8月はシーズンではありません。水仙のシーズンは冬です。でも行ってよかったです。写真の解説板では、以下のような説明がありました。

大正時代、自生する水仙を出荷したことからはじまった水仙栽培は、冬場の生活をささえる副業として人々の生活の一部となり、現在では福井県を代表する冬の景観をかたちづくっています。

▪️こちらは、全国的にも珍しい水仙による棚田ということで、1999年(平成11年)に「日本の棚田百選」に選ばれているそうです。なるほど、これはやはり水仙のシーズンに行ってみないといけませんね。車で行けるかな…。少し心配。雪ってどんな感じなんでしょう。また、つい最近のことのようですが、2021年(令和3年)に「重要文化的景観」の選定を受けるとともに、梨子ヶ平の集落は「福井県の伝統的民家群保存活用推進地区」に指定されたそうです。冬の副業から始まった水仙の栽培が、結果として、別の異なる価値を地域にもたらすまでの経緯を、もっと具体的に知りたいなと思いました。これだけ有名なんだから、どなたか研究されているかもしれませんね。

▪️私は、越前海岸のような山と海とが迫っている地形が好きです。神戸出身ですし、今は湖西に住んでいますし、何かグッとくるんですよね。帰りは、そのような風景を堪能しながら、滋賀の自宅まで一般道を通って帰りました。近いですね、福井は。

【追記】▪️この越前海岸のことが、1966年(昭和41年)1月31日新日本紀行「越前福井」に登場するようです。水仙の出荷のことも出てきます。そのことを岩手大学の山本信次さんに教えていただきました。もう著作権は切れているのかな。その辺りがよくわかりませんが。それはともかく、昔は山を超えて町に娘さんたちが売りに行っていたけれど、放映時は農協のトラックで京阪神に運ばれるようになっていたようです。

『聴かずぎらいのための吹奏楽入門 』と有吉佐和子『複合汚染』

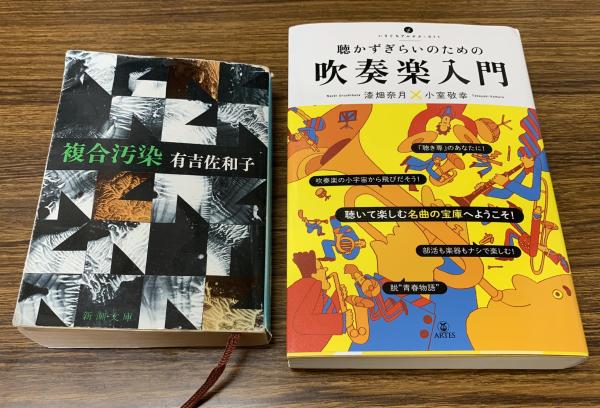

▪️今日、リュックの中に弁当や水筒と一緒に入れてきた本です。ただいるだけの部長だけど、もっと深く吹奏楽を楽しめたらとの思いから購入しました。『聴かずぎらいのための吹奏楽入門 』。おそらくコンクールで多くの学校が演奏してきた50曲の解説が、漆畑奈月さんと小室敬さちさんのお二人の対談の形式で、丁寧に行われています。今は、YouTubeでいろんな演奏を簡単に知ることができるので、重ねて読むとわかりやすいのかもしれませんね。本の情報は、こちらからどうぞ。漆原奈月さんの情報は、こちらです。

▪️もう一冊は、有吉佐和子さんの(1931年- 1984年)『複合汚染』。有吉さんは、1984年に53歳で亡くなっておられるのですね。この本は、1975年に出版されました。私の年代以上、あるいは近い人は、この『複合汚染』について、それなりにご存じなのではないでしょうか。これから来年度にかけて取り組む仕事に必要かなと判断し再読しています。この本が出版された頃の社会状況も含めて理解したいからです。時代の文脈のようなものを再確認したいのです。さまざまな公害や環境問題に関係する市民運動にも影響を与えたのではないかと思います。

▪️この有吉佐和子さんについては、朝日新聞で環境社会学者の友澤悠季さんが解説を書いておられました。たまたま彼女とは、学会に関わることでオンラインで会議をすることがあったのですが、その会議の後に、解説を書いておられることに気がつきました。私が手元に持っているこの『複合汚染』は新潮文庫ですが、1995年に出版されたものです。この段階で四十刷。もう、紙は茶色くなっています。字が小さい…。

2023年度 MLGsみんなのBIWAKO会議/COP2 MLGsワークショップ

▪️ 9月17日の午後は、オンラインですがすでに予定が入っていました。ずっと参加している「地域コミュニティ・観光・地域資源管理研究集会(第11回)」が開催されるからです。私は、残念ながらオンラインでの参加です。ということで、こちらのBIWAKO会議には残念ながら参加できません。でも、皆さんは、ぜひご参加ください。

伊吹山が大変なことに。

▪️Facebookに投稿された高橋滝治郎さんの投稿をシェアします。山が壊れていく。滋賀県最高峰の伊吹山が大変な状況にあります。「鹿害」と「温暖化→気候変動→豪雨」、この二つが重なり合って大変なことになっています。高橋さんは、伊吹山の麓の集落にお住まいです。

『ワイルドライフマネジメント』(梶光一 著)

■著者の梶光一先生に送っていただきました。ありがとうございました。『ワイルドライフマネジメント』。このような本です。

■著者の梶光一先生に送っていただきました。ありがとうございました。『ワイルドライフマネジメント』。このような本です。

課題解決型研究の方法論を示す

野生動物とともに生きるために――シカ、クマ、イノシシなどの野生動物と人間との関係が保護から管理へと変化してきた歴史をたどりながら、科学と政策の視点から、これからの野生動物管理システム、野生動物管理教育、野生動物管理の日本モデルについて提言する。

【主要目次】

はじめに

第1章 有蹄類の爆発的増加――個体群動態をめぐる議論

第2章 個体群動態――洞爺湖中島のシカ

第3章 シカ管理――知床・イエローストーン・ノルウェー

第4章 定点観測と長期モニタリング――個体群変動のプロセスとメカニズム

第5章 フィードバック管理――順応的管理へ向けて

第6章 世界の野生動物管理の歴史――自然を管理するということ

第7章 日本の野生動物管理の歴史――保護から管理へ

第8章 個体群管理から生態系管理研究へ――ランドスケープの視点

第9章 野生動物管理システム研究――研究経営論

第10章 人口縮小時代の野生動物管理――持続可能な地域のために

第11章 野生動物はだれのものか――野生動物管理とステークホルダー

第12章 大学の野生動物管理専門教育――実現に向けた取り組み

第13章 野生動物管理の日本モデル

おわりに

さらに学びたい人のために

■梶先生ご自身の研究を総括するようなご著書だと思います。梶先生は、野生動物の管理のための文理融合型研究を進める際に、私たちが琵琶湖の流域管理で提案した「階層化された流域管理」(『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』,2009,京都大学学術出版会)の考え方を積極的に取り入れてくださっていました。そのことを、このご著書の中でも丁寧に説明してくださっています。ありがとうございました。具体的には、第9章「野生動物管理システム研究―研究経営論」の中で取り上げていただきました。また「さらに学びたい人へ」では、文献紹介の筆頭に、私たちの『流域環境学-流域ガバナンスの理論と実践』を挙げてくださっています。「空間スケールに注目した『階層化された流域管理』といてう概念は、私たちの野生動物管理システム研究の道標となった」とご紹介いただきました。大変光栄に思います。

■以前、梶先生がご所属されていた東京農工大学でお話をさせていただいたこともありました。梶先生は生態学者で、私とは専門とする分野が違いますが、こうやって文理融合型プロジェクトの研究を通して交流できたこと、そしてプロジェクトの参考にしていただいたこと、とても幸せに思っています。

■以下の投稿もご参照ください。

『環境社会学事典』が刊行されました。

『環境社会学事典』が丸善出版から刊行されました。私も「地域と流域」(「第16章 環境社会学と地域づくり」の16-3)を執筆しました。高価格で自ら購入される方は少ないと思いますが、もし図書館等で目にしたら、ぜひ手にとって中をご覧ください。https://t.co/5CPi26HJVI #環境社会学事典

— 脇田健一 (@wakkyken) April 9, 2023

高島市針江で聞き取り調査

■今日は、滋賀県庁の琵琶湖環境部・琵琶湖保全再生課の職員の方達と、高島市新旭町針江を訪問し、湖岸のヨシ群落の保全活動に取り組む方達にお話を伺いました。滋賀県庁の、会長をしている「ヨシ群落保全審議会」の関連でのヒアリングです。4名の方にお集まりいただきました。ものすごく勉強になりました。こういうヒアリングをもっと大切にしなければならないと思います。

■それぞれの地域に、それぞれの歴史と状況があります。言い換えれば、そこには多様性や多元性が存在しているわけですが、そのような多様性や多元性を無視した政策は、現場ではうまく機能しません。私は「文脈依存性」と言っています。現場には、それぞれの社会的な文脈があり、その文脈からヨシ群落の問題や、問題を生み出している「構造」が認識されているのです。このような個別の事情という文脈をきちんと踏まえないと、一律のパターン化された政策では空振りしてしまいます。このギャップをどういう社会的な仕組みで乗り越えるのか。そこがポイントだと個人的には思っています。

■あえて単純化して言いますが、「もっと腹を割って」、様々な立場の行政関係の皆さんと、様々な立場の地元の皆さんとが自分はどう考えているのかを話し、そして情報を交換しあい、自分たちの考えを相対化し、良い知恵を創発的に生み出していくようにしていくべきなのです。が…。現状はどうかというと、あまりうまくいっているようには思えません。また調査に伺いたいと思います。

■写真は、ヨシ刈をした後のヨシ原です。写真は、地域のコミュニティの皆さんが刈ったところと、地域の事業者のグループが刈ったところの両方が写っています。また、滋賀県庁の水産科がヨシの造成事業をしたところも写っています。水産課には知り合いの方がおられるので、造成した場所のその後の状況についてお話を伺いたいと思っています。

■ところで、この投稿を皆さんの中に、「琵琶湖のヨシをこんなふうに活用したらいいんじゃないの」と、何かアイデアをお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひお知らせください。ヨシを刈っても、それを活用する出口がないと…なのです。素人考えですが、建築資材とか利活用できるのではないかと思っています。どうぞ、様々なアイデアを教えてください。よろしくお願いいたします。写真は、聞き取り調査の後、県庁の職員の皆さんと一緒に、針江の近くにあるヨシ群落を訪ねた時に撮りました。

【追記】■この投稿に近いものをfacebookにも投稿しました。その投稿に、外来生物の専門家から「特定外来生物」の水生植物に関してのコメントをいただきました。地元のコミュニティや事業者さんたちのグループがヨシ刈をしている場所と隣接する琵琶湖に、人口的にヨシ帯を造成しています。詳しくは、こちらをご覧いただければと思います。滋賀県農政水産部水産課が取り組んできた事業です。コメントでいただいたのは、この人口的に造成したヨシ帯での特定外来生物・水生植物の繁茂状況はどうか…というお尋ねでした。残念ながら、陸地からは目視することは難しく、私自身は確認できませんでした。ヨシ造成地が抱える難題なのだそうです。下の画像は、Google Earth の画像です。

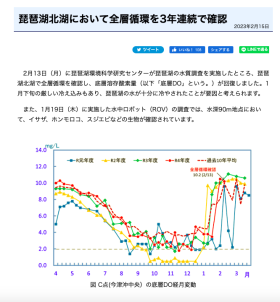

「琵琶湖北湖において全層循環を3年連続で確認」

■右は、滋賀県庁が発表した琵琶湖の全層循環に関する記事です。この記事によれば、滋賀県の研究機関である琵琶湖環境科学研究センターが、2月13日の水質調査で、低層溶存酸素量が回復したことを確認できたようです。湖底の水の中に含まれる酸素が増えて回復したようです。その少し前の時期(1月19日)には、イサザ、ホンモロコ、スジエビなどの生き物が水中ロボットで確認できたとのことです。

■右は、滋賀県庁が発表した琵琶湖の全層循環に関する記事です。この記事によれば、滋賀県の研究機関である琵琶湖環境科学研究センターが、2月13日の水質調査で、低層溶存酸素量が回復したことを確認できたようです。湖底の水の中に含まれる酸素が増えて回復したようです。その少し前の時期(1月19日)には、イサザ、ホンモロコ、スジエビなどの生き物が水中ロボットで確認できたとのことです。

■以下は、この「全層循環」について、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの説明です。

琵琶湖北湖では、春から夏にかけて、表層の湖水が温められることで、表水層と深水層の間に水温が急激に変わる「水温躍層(すいおんやくそう)」が形成されます。水温躍層が形成されると、上下方向に水が混ざらなくなり、深水層では、溶存酸素が供給されず、溶存酸素の消費が進んでいきます。晩秋から冬にかけて、表層の水温が低下してくると、表層から底層に向かって湖水の混合が進みます。湖水の混合が湖底まで進むことにより、表層から底層まで水温と溶存酸素濃度が一様になります。この現象を「全層循環」と言います。

■以下は、BBCびわ湖放送の動画です。解説しているのは、京都大学生態学研究センターの中野伸一さんです。

■中野さんも動画の中で説明されていますが、びわこの深底部で低酸素化や無酸素化が進行すると、琵琶湖に生息する生物の絶滅してしまう危険性があります。また、それだけでなく、溶存酸素濃度の低下とともに還元的になった湖底堆積物からリン(栄養塩類)が溶出し急激に水質悪化が進んでしまうことも懸念されます。酸素と結合して湖底の泥の中にあったリンが溶け出してしまうのです。

■「全層循環」が起きないのは、暖冬のせいです。気温が下がって琵琶湖の湖水が十分に冷えないためです。さらにいえば、地球温暖化がこのような暖冬の背後にはあります。高度経済成長期の頃からは、琵琶湖に流入するリン(栄養塩類)が問題にされました。それらは、人間の活動に由来するものです。ですから、人間の活動を法律や規則等で規制したり、下水道を普及させるなどの技術的な解決手法で対応してきました。また、有名な「石けん運動」のように、リンを含んだ洗濯用の合成洗剤の使用を禁止して代わりに石けんを使う県民運動の展開など、社会運動でライフスタイルを変えていくことも行われました。それらは、いずれも広い意味での「社会的な努力」を積み重ねることでもあります。琵琶湖に流入するリン(栄養塩類)抑制するための様々な対策を講じることで、琵琶湖の環境改善をはかってきたのです。でも、地球温暖化の場合は、どのような対策を講じれば良いのでしょうか。これは相当難しい問題です。水質のモニタリングをして湖底の状況が悪化していることを社会的に共有することはできでも、それを改善するための直接的な方法が見当たらないように思うからです。