「龍谷ミュージアム」と「京都国立博物館」

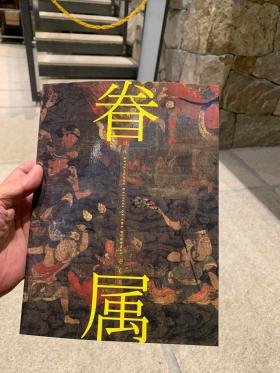

▪️今日は、龍谷ミュージアムの秋季特別展「眷属」を観覧しました。会期は今日までだったんです。なんとか間に合いました。ちなみに「眷属(けんぞく)とは、仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格のこと」です。普段、仏教美術を鑑賞する際も、あまり気にしていない「眷属」の役割や意味がよくわかりました。もちろん、図録も購入しました。今回は、仏教等を知らない私のような者にも、よく理解できる展示でした。

▪️今日は、龍谷ミュージアムの秋季特別展「眷属」を観覧しました。会期は今日までだったんです。なんとか間に合いました。ちなみに「眷属(けんぞく)とは、仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格のこと」です。普段、仏教美術を鑑賞する際も、あまり気にしていない「眷属」の役割や意味がよくわかりました。もちろん、図録も購入しました。今回は、仏教等を知らない私のような者にも、よく理解できる展示でした。

▪️ところで、龍谷ミュージアムに来た時に、毎回思うことがあります。私は、必ず音声解説のレシーバーを借りて(有料)展示を観覧するようにしています。知識がない私には、解説してもらわないとよく鑑賞できないからです。でも、そのような音声解説を使わなくても、スコープ(単眼教)で丁寧に詳細を確認されている方がいらっしゃいます。また、一生懸命メモを取っている方達もいます。年齢も、まだお若い方だったりします。ひょっとして、仏教に関する研究をされているのかもしれません。

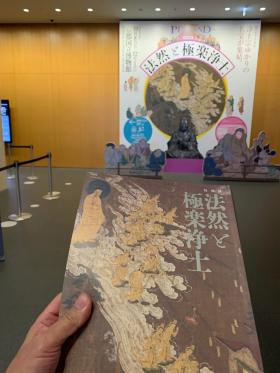

▪️龍谷ミュージアムのあとは、七条通りを東に向かって歩き、京都国立博物館に向かいました。その途中、偶然なんですが、龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科におられた加藤剛先生にお会いすることができました。嬉しかったです。また、「呑み会」をすることをお約束して、京博に向かいました。京都国立博物館では「法然と極楽浄土」が開催されています。国宝も含めてたくさんの仏教美術を堪能しました。

▪️強く印象に残っているのは、臨終の際の来迎図。法然の臨終の際、浄土から阿弥陀様を中心にたくさんの菩薩様たちが雲に乗って降りてくる様子を描いているのですが、阿弥陀如来から法然に向かって強い光、ビームが放たれているのですね。前期高齢者ですが、昭和の少年だった時があるので、これはビームと言いたいです。自分が死ぬ時も、お迎えに来ていただけるかな。知り合いの歴史学者が、「映画『ゴースト』の最後の方で、天国からの光に導かれて昇天するシーンがありますが、あれ来迎図のビームと同じなんですよね〜」と言っておられました。法然も、「あっ、阿弥陀様がお浄土へ導いてくださる」と思ったのでしょうね。

▪️強く印象に残っているのは、臨終の際の来迎図。法然の臨終の際、浄土から阿弥陀様を中心にたくさんの菩薩様たちが雲に乗って降りてくる様子を描いているのですが、阿弥陀如来から法然に向かって強い光、ビームが放たれているのですね。前期高齢者ですが、昭和の少年だった時があるので、これはビームと言いたいです。自分が死ぬ時も、お迎えに来ていただけるかな。知り合いの歴史学者が、「映画『ゴースト』の最後の方で、天国からの光に導かれて昇天するシーンがありますが、あれ来迎図のビームと同じなんですよね〜」と言っておられました。法然も、「あっ、阿弥陀様がお浄土へ導いてくださる」と思ったのでしょうね。

▪️ところで、こういう来迎図がたくさん描かれたのは、当時の人びとが死を迎える瞬間に強い関心を持っていたからでしょうか。末法の世、厭離穢土欣求浄土。今、世界の状況を見ていると、かつての人びとの気持ちが理解できるような気がします。

▪️もうひとつ。「七箇条制誡」(しちかじょうせいかい)の実物を拝見しました。法然が門弟たちに自戒をうながすため、阿弥陀如来異界の仏・菩薩を謗ることなど、やめなければならないこと7ケ条を描いたものです。最後には門弟たちが署名をしています。法然の弟子であった若い頃の親鸞=綽空(しゃくくう)の名前もありました。ふと思いました。浄土宗の中で親鸞はどのように語られてきているのでしょうか。またどのように位置付けられているのでしょうか。仏教の専門家にお尋ねしてみたいです。

オーパルを訪問しました。

▪️今日は特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、山脇 秀錬さんとお話をさせていただきました。山脇さんは、琵琶湖でのカヌー等のアクティビティや自然体験・環境学習に取り組んでいる「オーパル」の顧問をされています。ということで、オーパルを訪問させていただきました。

▪️今日、訪問させていただいたことの目的は、私たち琵琶故知新が現在取り組んでいる活動等について直接ご説明をさせていただくことにありました。①MLGs(マザーレイクゴールズ)に関わる様々な団体の活動を応援するためのデジタルマップに関する事業と、②仰木の農家と新興住宅地の住民との協働の中で、有機農業(JAS有機)により耕作放棄地を再生していく事業、この2つです。詳しくは、以下のブログの投稿をご覧いただければと思います。

ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」

農業体験プレイベント

仰木の耕作放棄地が、美しい畑になりました。

仰木の野菜畑で農作業

▪️山脇さんは、お住まいの地域で地域を支えるための様々な活動に参加されています。お住まいになっておられるのは中山間地域のある地域で、前述の仰木と同じように耕作放棄地や獣害の問題を抱えておられます。農業従事者の高齢化・後継者不足の中で、どのような地域を支えていく仕組みを作っていったらよいのか、また獣害の具体的な対策等に関しても、情報交換や交流できる仕組みが県内にあったらいいねという話になりました。じつは、このような課題に取り組むことはMLGsに関わる取り組みでもあるのです。このような問題を緩和しながら環境保全型の農業を展開していくことは、下流にある琵琶湖の保全に資する活動だからです。同じ悩みを抱えた滋賀県内の様々な地域が横につながっていく仕組みが本当に必要だと思います。このようなことにも、私たちのデジタルマップが少しはお役に立てるかもしれません。

▪️山脇さんは、琵琶湖のアクティビティに取り組む「オーパル」の顧問をされています。まさに、MLGsの11番「びわ湖を楽しみ愛する人を増やそう」の活動をされているわけです。それだけでなく、琵琶湖の環境保全に関わるNPOの理事もされています。大変、活発に活動されています。お知り合いの琵琶湖のアクティビティに関わる活動団体もご紹介いただきたいとお願いをしました。そして、私どものデジタルマップに団体の情報を掲載させていただきたいとお願いをしました。

▪️ 1時間ほど、山脇さんと楽しい時間を過ごすことができました。元気に頑張っておられる方達とお話をすると、こちらにも元気をいただけます。ありがたかったです。最後に、来月の「琵琶故知新」の総会や年会費についてお知らせして、お暇しました。

▪️写真ですが、「オーパル」で撮らせてもらったものです。今日は、たくさんの子どもたちがカヌー体験をするためにだと思いますが、バスでやってきていました。その準備のために、スタッフの皆さんがビーチの掃除をされていました。というのも、強い風にたくさんの水草が吹き寄せられていたからです。山脇さんによれば、「オーパル」に近い湖底には在来の水草が戻ってきたそうです。今日吹き寄せられていたのは、南湖の沖に浮かんでいた外来の水草でした。吹き寄せられた水草は、そのままにしておくと腐敗して悪臭を放ちます。吹き寄せられたら、すぐに陸にあげて乾燥させることが必要になります。

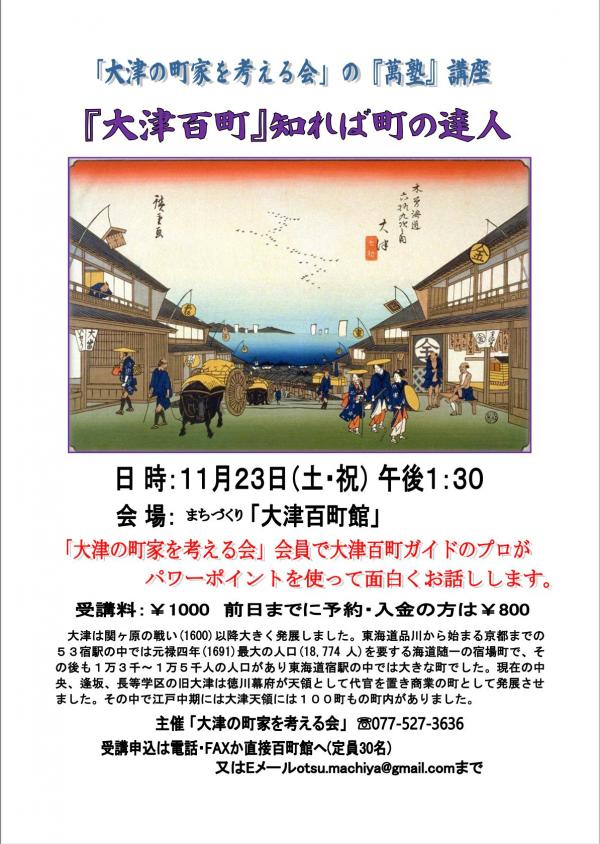

「大津百町」知れば町の達人

第8回仰木大収穫祭

▪️昨日は、住まいのある新興住宅地に隣接する棚田の農村、仰木で、「第8回 大収穫祭」が開催されました。初めて参加しましたが、これほど大規模なものとは知りませんでした。もちろん、野菜をたくさん買わせていただきました。そして昼食を、会場内のお店でさせていただくことにしました。ただ、うどんや焼きそばといったこういったイベントによく売られているものは、糖質制限している身からするとほとんど食べられないものなんですよね。その中から、血糖値的にはまだマシだろうと思えた野菜のかき揚げ、おでん、餃子、鮎の塩焼き等をいただくことにしました。ただ、どうしても名物の納豆餅を食べたくて購入。餅は血糖値がぐんと上がると知っていましたが…。

▪️昨日は、住まいのある新興住宅地に隣接する棚田の農村、仰木で、「第8回 大収穫祭」が開催されました。初めて参加しましたが、これほど大規模なものとは知りませんでした。もちろん、野菜をたくさん買わせていただきました。そして昼食を、会場内のお店でさせていただくことにしました。ただ、うどんや焼きそばといったこういったイベントによく売られているものは、糖質制限している身からするとほとんど食べられないものなんですよね。その中から、血糖値的にはまだマシだろうと思えた野菜のかき揚げ、おでん、餃子、鮎の塩焼き等をいただくことにしました。ただ、どうしても名物の納豆餅を食べたくて購入。餅は血糖値がぐんと上がると知っていましたが…。

▪️昨日は様々な景品が用意されていて、3回の抽選会が行われました。私も2回目の抽選会に参加しました。収穫祭のお店で買い物をするとスタンプを押してくれるのですが、このスタンプが3つ揃うと抽選会に参加することができます。私も野菜と昼食にいただいたもので3つスタンプが揃いました。ということで参加しました。こういう福引の類はまず当たることがありません。たくさんの方達が集まっておられますし。ところが、です。なんと当たってしまいました。仰木の棚田で取れたお米3kgです。ただ、私は、糖質をかなり厳しく制限しています。血糖値がビューンと上がる白米を食べることができません。美味しいですよね、棚田米は。わかっているのですが、でも、自分の意思で食べる気持ちになれないのです。ということで、親戚にもらっていただくことにしました。商品には、焼酎やウイスキーもあったのですが、そちらだと蒸留酒で糖質がありませんし、酒飲みの私としては有り難かったのですが、仕方ありませね。

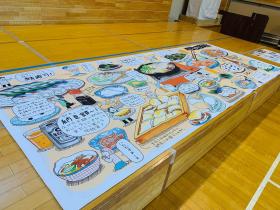

▪️会場内に隣接する施設(太鼓会館)では仰木に関するパネル展示も行われていました。とても魅力的なデザイン。プロのお仕事だと思います。

若者のどぶろくへの挑戦

▪️NHKの「いいいじゅー!!」という番組を毎回録画しています。録画したものを全てチェックできていないのですが、最近放送されたものは2月21日の再放送分でした。強く惹かれるものがありました。鳥取県西伯郡伯耆町福岡にあるどぶろく会社の新社長にUターンした若者が就任したというお話です。その社長さんである遠藤さとみさんが、Facebookで個人のアカウントをお持ちでそこでも情報発信されていることに気がつきました。ということで、このブログでもシェアさせていただきます。

▪️地域に生まれたまちおこし会社で製造したどぶろくは大変好評だったにもかかわらず、関係者が高齢化したことやコロナ禍で存続の危機に直面しました。そこに登場したのが高橋さとみさん。「地元のいいものがなくなるのは嫌だ」と、事業の継承を決意し、次期社長に名乗りを上げたのだそうです。杜氏は、知人の請川雄哉(うけがわ・ゆうや)さんが引き継ぐことになりました。請川さんは、四国の愛媛県の出身。ということは、Iターンというか、まさに移住です。

▪️番組を拝見していて、「どぶろく」の味や製造をきちんと受け継ぎながらも、同時に、若い世代の皆さんの感性で上手に情報発信されているなと思いました。かっこいいな〜、いきいきとされているな〜と思いました。コスパとかリスクとか、そういうのよりも、「ほってはおけない」と、まず気持ちが強く動いておられるところが素敵だと思いました。「どぶろく」、糖尿病でなければいただくんですけどね〜。どぶろくは糖質が高いので…。まあ、そのことは別にして、こういう元気の良い、気持ちの良い素敵な若者たちが地方で活躍していることって、拝見していてとても幸せな気持ちになります。

【関連情報】

地方が持つ可能性を伝えたい「どぶろく上代」社長に25歳女性が内定

どぶろく上代のインスタグラム

上代の公式サイト

高橋さとみさんのnote

仰木の野菜畑で農作業

▪️11月も中旬なのに暑すぎますね。庭にいると額を蚊に刺されたりまだするのです。それはともかく、今日は最高の天気の中で農作業に取り組みました。

▪️以前にも少し投稿しましたが、仰木(大津市)の集落の活性化に取り組んでおられる農家の方達と、NTT西日本滋賀支店、そして理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とで、新たな事業に取り組むことになっています。仰木の農家と隣接する新興住宅地の住民が、少しずつ耕作放棄地を回復させ農家の指導のもと有機農業に取り組んでいく事業です。この事業の基本的な考え方が、外から持ち込まれたのではなく、農家の皆さんの側から出てきたことが素晴らしいと思っています。

▪️現在、「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」を立ち上げ、補助金の獲得や組織づくりに向けて、着々と準備を進めておられます。「琵琶故知新」からは理事のお1人がこの準備に参加してくださっています。私は、理事長ではありますが、隣接する住宅地の住民の1人としてこの事業にとても期待しています。有機農産物(JAS有機)を生産されている農家の皆さんに指導を受けながら、野菜づくりと地域の課題解決に取り組んでいくわけですから。自分の研究関心とも関わる事業でもあります。張り切って取り組みたいと思っています。

▪️写真の圃場は、先月に除草作業を行った耕作放棄地です。今は、見事な野菜畑に復活しています。農家の方が、除草作業後、トラクターを入れて耕運して野菜を植える準備をしてくださいました。すでに種も植えてあります。ダイコン、聖護院カブラ、コカブ、ホウレンソウ、アカダイコン、ニンジンです。少しずつ発芽しています。私は、今日、タマネギの苗を植える作業に参加させていただきました。農家の指導を受けつつ、一緒に相当数の苗を植えました。黒いマルチシートを張ってあるところが、タマネギ畑になります。

▪️最初から穴が空いているマルチシートです。そこに、細い苗を植えていきます。「こんなに細い苗があのタマネギになるのか」と驚きました。また、ひとつひとつの穴に水やりをしてから、乾燥した籾殻をかけ穴の中に入れていきました。土の乾燥を防ぐための作業です。その入れ方についても、籾殻の握り方等も含めて「こうやってやるんやで」と丁寧に教えていただきました。

▪️タマネギも2種類あります。普通のタマネギと、サラダ用のタマネギです。どう違うのか、私にはよくわかりません。サラダ用の方が水分が多くて辛味が少ないのかもしれません。また、タマネギには雄と雌があることも知りました。雄は、タマネギの中に固い芯のようなものがあるのだそうです。そのようなタマネギはほとんど市場には出回りません。それはともかく、自分が植えた苗が大きくなって食卓に登ることを想像しながら、楽しく作業をすることができました。また、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、ここで栽培された有機大根を名物のおでんのネタで使ってくれたら嬉しいな…なんてことも思いました。

▪️今日は、家庭菜園よりも大掛かりではありますが、楽しみながら頑張れば家庭菜園の延長線上でもできるということを実感しました。来年は、隣接する住宅地から複数の参加者が「仲間」として登場されることを期待したいと思います。また、「仲間」を増やしていくための工夫もいろいろ考えていかねばなりません。その辺りも、楽しみながらやっていくつもりです。

▪️今日は午前中の2時間だけで作業が終わりました。心配は獣害です。畑には、シカの足跡がちらほら。種子から発芽したその芽を、シカが食べていったそうです。ということで、この畑の周りを電気柵で囲んで、これから成長していく野菜をシカから守っていくことになっています。そうそう、仰木では、17日の日曜日に収穫祭が開催されます。参加させていただこうと思っています。会場は、仰木の直売所「わさいな〜」です。一般社団法人仰木活性化委員会が運営されています。我が家は、毎週のようにこの「わさいな~」で野菜を購入しています。糖尿病の私には、たくさんの野菜が必要なのです。ベジファーストで、毎食、たくさんの野菜をいただきますから。そういう意味では、自分の手で有機野菜を栽培することは、自分の健康のためでもあるわけですね。

第97回日本社会学会大会

▪️学会のあの雰囲気(どの雰囲気?!)があまり得意ではありません。そうなんですが、今回は、京都産業大学で開催された第97回 日本社会学会に参加しました。昨日は、公共社会学の部会に、今日はアクションリサーチの部会に参加しました。

▪️公共社会学の部会では、多くの報告者のみなさんは、ご自身が勤務されている大学のカリキュラムの中で公共社会学がどのように取り組まれているのかを説明されました。その中のお1人は同僚の川中大輔さんでした。龍谷大学社会学部の取組みですから、私もよく知っている内容になりますが、とても刺激的でした。川中さん、聴衆を魅了するような話し方もあって、楽しい時間を過ごすことができました。勤務している社会学部は、来年度から深草キャンパスに移転し、現在の3学科から1学科(総合社会学科)になります。カリキュラムの核になる授業が公共社会学や社会共生実習になります。

▪️アクションリサーチの部会、コーディネーターの平井太郎さん(弘前大学)から真夏の頃でしたか、ご連絡をいただきましたので、参加させていただくことにしました。総合地球環境学研究所で取り組んだ一連の研究プロジェクトの成果、『流域環境学』『流域ガバナンス』(ともに、京都大学学術出版会)等をお読みいただいていたようで、私の研究の中にアクションリサーチの要素を読み取って下さったようです。私自身は、明確な自覚はなかったのですが…。

▪️今日は、とても残念ですが報告者4人のうち2人が欠席するということになりました。でもそのかわり、最後に平井さんご自身が取り組まれてきた事例に関してお話をお聞かせくださいました。アクションリサーチに真正面から取り組まれてきた方のお話なので、とても勉強になりました。ただ、私が大切だなと思った部分は、アクションリサーチを行う地域の皆さんとの関係で、うまくいかなかった話や情けない話なんですね。普通、学会での報告って、自分の研究成果を誇る、もっと言えば「どうや、すごいやろ」というオーラが出ていたりする時があるのですが、それとは逆に、「うまくいかなかった話や情けない話」の中にこそ、現場で実践的な研究に取り組む研究者にとって大切な「種」があるように思うんですよね。それをみんなでしっかりと共有することが大切だと、まあ個人的にはそんなふうに思っているのです。そのようなことが可能な研究会のようなものがあると素敵だなと思っています(絶対に学会ではないでしょうね)。

▪️ 部会の最後には、金曜の晩に一緒に呑んだ茅野 恒秀さんが部会全体に関してコメントをされていました。理路整然とした内容で話されたので、とても感心しました。同僚の川中さんにしろ、平井さんや茅野さんにしろ、若い方達、頑張っておられますね。嬉しいです。

▪️ちょっと、アクションリサーチについて、真正面から勉強してみようと思います。部会の中でも発言があったように思いますが、公共社会学とアクションリサーチは重なる部分が多々あります。そのことに、もっと自覚的であろうと思います。

「法然と極楽浄土」「眷属」

「淡海ヨシボランティア」に参加しました。

▪️今日は、公益財団法人・淡海環境保全財団が主催する「淡海ヨシボランティア」のイベントに参加させていただきました。場所は、野洲市の須原地先(あやめ浜)です。今日のイベントには、3グループが参加されていたようです。そのうちの2グループは地元滋賀県の企業の社員の皆さんでした。親子連れで参加されている方もいらっしゃいました。私は、財団の職員さんにお誘いいただき、参加させていただきました。県のヨシ群落保全審議会のメンバーなので、会議だけでなくもっと現場に出かけなくてはとの思いから参加させていただきました。楽しかったんです。

▪️昨日は大雨でしたが、今日は快晴。ボランティア日和でした。淡海環境保全財団のヨシ苗育成センターで育てられたたくさんのポットに入った苗(たしか、200個でしたか…)を、それぞれが移植ゴテで浜に穴を掘って、ポットから取り出した苗を植えていきました。人数が多かったこともあり、作業自体は30分ほどで終了しました。きちんと苗が活着してくれると嬉しいです。このヨシ苗ですが、この浜に生えていたヨシを「親」として、そこから苗を増やしていったのだそうです。いろいろ配慮されていますね。

▪️もともとは、もっと水辺に植えていたそうなのですが、このあたりは風が吹くと強い波がやってきます。今日も、そのような日でした。すると、せっかく植えた苗も活着する前に流されてしまうようです。ということで、今回は、少し波で流されないように、陸側に苗を植えていきました。

▪️ボランティア活動の最後には、地元の松沢松治さんがご挨拶をされました。ご挨拶の中で印象に残ったことが2つありました。1つは、国が実施した超巨大事業である琵琶湖綜合開発で、このあたりのヨシ群落が失われてしまったことです。今は、湖岸に湖州道路が走っていますが、これは治水事業の一環として建設されたもの、道路とはいっていますが、堤防なのです。正式には「湖岸堤・管理用道路」と言います。琵琶湖周辺において、洪水時に浸水被害の恐れ がある地盤標高の低い地域(全長約50.4kmの範囲)に設けた堤防なのです。このような事業により、水害の被害に遭うリスクが下がったわけですが…。

▪️ 2つめは、昔はどんなに風が強くても琵琶湖の水が濁ることはなかったというお話でした。松沢さんによれば、大きな河川からの砂の供給がなくなってしまい、砂地だった湖底に泥も混じるようになったために、濁るようになったのだそうです。風が強く吹くと湖底の泥が巻き上げられ濁るのです。治水・利水事業により大きな河川からの砂の供給が滞ってしまうと、これまであった砂浜が少しずつ欠けていくことになります。ヨシは、砂が堆積するような場所に真っ先に生えてくる植物ですから、砂浜がかけていくとヨシ群落も衰退していくことになります。

▪️人間の行ったことに対して、自然は素直に反応しているのです。その自然の応答にきちんと耳を傾け、自然のもつ力に寄り添うようにしながら、松沢さんの記憶にある、かつてのようなヨシ群落を復活させていく必要があります。そうそう、2週間前は、この浜の横の歩道を一生懸命歩いていました。「びわ100」です。

西の湖(近江八幡市)の葦地(よしじ)を見学

▪️1993年、淡海環境保全事業財団が設立されました。2012年には、公益財団法人に移行しました。設立から、昨年で30年を迎えました。そのタイミングで「淡海ヨシのみらいを考える会議」が設立されました。私はこの会議のメンバーです。10月25日(金)に、さまざまな職業の方達、しかし琵琶湖のヨシ群落に強い関心をお持ちの皆様と一緒に、「現地見学会」に参加させていただきました。午前中は、公益財団法人・淡海環境保全財団の「ヨシ苗育成センター」を訪問して、財団の職員の方から、ヨシ苗育成事業、ヨシ紙事業、ヨシ腐葉土事業に関して丁寧な説明を受けました。午後からは、見学の場所を近江八幡市にある西の湖の円山に移しました。特定非営利活動法人「まるよし」の皆さんが活動されている葦地(よしじ)を訪問し、「まるよし」の代表である宮尾陽介さんに解説していただきました。

▪️トップの写真、刈り取ったヨシを乾燥させるためにヨシの束を寄せ合わせて立てます。これを「丸立て」というようです。ヨシ刈は冬に行われますので、季節外れの風景になるのですが、この場所が近々ヨシをテーマにしたイベントを「まるよし」さんで開催するとのことで、そのために「丸立て」を用意されたようです。ちなみに、この円山のヨシは大阪で開催される万博に運ばれ使われるとのことでした。円山には、ヨシ業者さんがおられます。産業としてヨシを栽培して、刈り取り、ヨシの商品を製造・販売されているのです(下の2枚の写真は、そのようなヨシ業者さんの作業場を撮ったものです。)。そして、それらのヨシを栽培する葦地は個人の所有地なのです。公有水面のヨシ群落は開発や土木工事により減少してしまったのとは異なり、ヨシ産業が存在し、ヨシを刈り取る土地も私有地であるため、このあたりのヨシ群落は残っていると言えるのかもしれません。ただし、かつてのようにたくさんのヨシ業者さんがいるわけではありません。中国から安価なヨシが輸入されることで、たくさんおられたヨシ業者さんの数もずいぶん減っています。

▪️ヨシについては、以下の短い説明が役に立つかもしれません。特に、「過大に評価されてきた水質浄化機能」に関しては注文していただきたいと思います。ヨシと言えば、「水質浄化」と多くの皆さんが思い込んでこられたように思いますが、そうではないことを専門家が指摘しています。では、ヨシ群落にはどのような機能があるのかということなのですが、「湖国の原風景を象徴する景観の形成、環境教育の場」、「鳥類・魚類などの生殖・繁殖の場」、「ヨシ産業や暮らしを支えてきた資源の供給」の3つが挙げられています。

「琵琶湖ハンドブック三訂版」7-7 ヨシ

▪️さて、特定非営利活動法人「まるよし」の宮尾さんからは、次のようなお話をお聞かせいただきました。上の写真ですが、真ん中に水路があり左右にヨシ群落が広がっています。左は、毎年きちんとヨシの刈り取り、火入れ等の作業がきちんと行われているヨシ群落です。右の方は、ヨシを刈り取る人が不足することで(高齢化で作業が大変になってこられた)、ヨシ刈ができなくなっていたヨシ群落です。宮尾さんたち「まるよし」では、3年前からこの土地でヨシ刈を始められました。まだ、左のヨシ群落のようにはなっていません。所々にオギが生えています。宮尾さんによれば、ヨシ刈が行われずに、そのまま腐って堆積していくとそこは水気のない乾いた土地になっていきます。そのような場所にオギが生えてくるとのことでした。宮尾さんたちが取り組んでいるヨシ群落も、きちんと管理をしていくことで、右のようなヨシ群落に少しずつ戻っていくのかもしれません。

▪️さて、特定非営利活動法人「まるよし」の宮尾さんからは、次のようなお話をお聞かせいただきました。上の写真ですが、真ん中に水路があり左右にヨシ群落が広がっています。左は、毎年きちんとヨシの刈り取り、火入れ等の作業がきちんと行われているヨシ群落です。右の方は、ヨシを刈り取る人が不足することで(高齢化で作業が大変になってこられた)、ヨシ刈ができなくなっていたヨシ群落です。宮尾さんたち「まるよし」では、3年前からこの土地でヨシ刈を始められました。まだ、左のヨシ群落のようにはなっていません。所々にオギが生えています。宮尾さんによれば、ヨシ刈が行われずに、そのまま腐って堆積していくとそこは水気のない乾いた土地になっていきます。そのような場所にオギが生えてくるとのことでした。宮尾さんたちが取り組んでいるヨシ群落も、きちんと管理をしていくことで、右のようなヨシ群落に少しずつ戻っていくのかもしれません。

▪️最後の写真は、宮尾さんがヨシ群落に渡っているところです。ヨシ群落には橋がかかっていません。この船を使って対岸のヨシ群落に移動するのだそうです。今後とも、宮尾さんには、特定非営利活動法人「まるよし」の活動状況や、円山や西の湖の周囲のヨシ群落の保全や利用等についていろいろ教えていただきたいなと思ってお願いしています。「まるよし」さんでは、ヨシの活用に力を入れておられます。現在は、岐阜県の業者さんや研究者とも連携して、ヨシを使った建築資材(ボード)の商品化に取り組まれています。琵琶湖のヨシ、現代的な文脈の中で、再び積極的に活用されるようなアイデアをもっと考えていかなければなりません。