住宅地の中のレモン

▪️自宅近くの土地に植えてあるレモンの樹です。一区画、60数坪から70坪くらいの敷地の住宅が並んでいます。我が家ものような住宅のひとつです。都市近郊の戸建て住宅団地です。そのような中に、住宅を建設せずに、農地にしているところがたくさんあります。あくまで確認ですが、ここに住宅地が造成される前の地主さんの土地ではないかと思います。住宅を建てる予定がないので、それまでは農地として利用されているのではないかと思います。あくまで推測です。住宅地として登記すると税金が高くなりますから。

▪️自宅近くの土地に植えてあるレモンの樹です。一区画、60数坪から70坪くらいの敷地の住宅が並んでいます。我が家ものような住宅のひとつです。都市近郊の戸建て住宅団地です。そのような中に、住宅を建設せずに、農地にしているところがたくさんあります。あくまで確認ですが、ここに住宅地が造成される前の地主さんの土地ではないかと思います。住宅を建てる予定がないので、それまでは農地として利用されているのではないかと思います。あくまで推測です。住宅地として登記すると税金が高くなりますから。

▪️そのようなことはともかく、このレモンの樹には毎年たくさんの実が成ります。このレモン、収穫された後はどうされているのでしょうね。少し売ってほしいな〜。「無人販売所を作ってくだされば、決められたお金を置いていきますよ〜」と思っているのですが。このレモン以外にも、大きなブンタン(たぶん…)やミカンも植えておられます。自家消費するには量が多いのではなと思うのですが、それともどこかに出荷されているのでしょうか。気になります。

▪️レモンのような果樹に限りませんし、また住宅地の中の農地(住宅地を農地として利用)に限りませんが、散歩していて畑の作物が収穫されないまま残されて腐っているのをあちこちで拝見します。また、畑に漉き込まれていくのかもしれません。おそらく規模も小さいので自家消費のために生産されているのだと思います。自家消費では多すぎるので、そのままになっているのでしょう。なんだか、もったいないですね。そういう野菜を有効利用できる仕組みがあったらよいのに…といつも思います。

▪️私が暮らしているところは、大津市内の中でもかなり大きな戸建て住宅団地になります。そして、農村と隣接しています。言い換えれば、消費者と生産者が隣接して暮らしているのです。このような地理的な条件をひとつの枠組みとして、「地域の食と農」を消費者も自分事として考え、生産者である農家を応援していく仕組みが必要だと思っています。もし、このような仕組みがあれば、畑の作物が収穫されないままになっているのを横目で眺めて通り過ぎることもないのになあ…などと思ってしまうのです。ただ、嬉しいことに、この農村には直売所が設置されています。農家のご家族が自分たちのために生産された野菜をお裾分けしていただくような感じでしょうか。もちろん、お代金はお支払いしますよ。でも、安い価格だし、新鮮で美味しいものですから、お裾分けしていただいているような気持ちになるのです。

▪️大きな視点から言えば、食料安全保障、農家の高齢化と後継者不足(不在)、農村の過疎化、気候変動の影響、生物多様性の喪失…農業や農村を取り巻く状況は厳しいものがあります。だからこそ、消費者が生産者を応援していくような仕組みが必要だと思うのです。小さな地域社会の範囲の中で、できるだけ自給率を高めていくような仕組みでもあります。それは、最近よく言われる「アグロエコロジー」とも深く関係していると思います。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、このような消費者が生産者を応援していくような仕組みづくりに関わっていくことになるかもしれません。今、相談をし始めたところです。そこでは、おそらく、この「アグロエコロジー」についても生産者や消費者の皆さんと一緒に勉強していくことになるでしょう。

▪️レモンの樹から、話がだいぶ横道に逸れてしまいましたね。

落ち葉の掃除

▪️我が家の庭のヤマボウシの葉が枯れ、カエデが紅葉して、それぞれ落葉しています。午前中、庭の落ち葉をかき集めました。また、ツワブキの枯れた花なども刈り取りました。毎年のことですが、この季節は掃除が大変です。お隣の駐車場にも、我が家のヤマボウシやカエデの葉がたくさん落ちてしまいます。掃除させていただきました。まあ、そんな感じで午前中時間をかけて掃除をして、やっと少しましな状況になりました。写真左は、真っ赤に紅葉したドウダンツヅジです。これも落葉すると後の掃除が大変ですが、今は楽しんでいます。あと、庭の落ち葉を集めてゴミ袋に詰めていたとき、クリスマスローズに蕾ができていることに気がつきました。写真右。これも開花が楽しみです。

琵琶湖の水位低下 ANNニュース(12月7日)

▪️このニュース動画、「琵琶湖に“幻の道”が出現 カラカラでシジミ漁びっくり(2023年12月7日)」というANNのニュースです。琵琶湖の水位低下、今めちゃくちゃ深刻になっています。最近の報道を見ていると、過去の水位低下の時のことを思い出します。1994年、私は滋賀県職員でした。琵琶湖博物館開設準備室に勤務していました(正確には、滋賀県教育委員会事務局(仮称)琵琶湖博物館開設準)。このニュース動画にある「幻の道」を、その時実際に歩いています。

▪️過去、水位が低下した時、琵琶湖の下流、京都や大阪も含めてどのような状況になったのか、この記事が参考になると思います。長期間雨が降らなかったり、逆に、突然大雨が降り出したり…。これからの時代、気候変動に振り回されます。

伊吹山の茅刈り

▪️伊吹山の麓にお暮らしの高橋滝治郎さんのFacebookへのご投稿です。高橋さんは、鹿の食害と戦いながら伊吹山の草花を守る活動をされています。今年の7月12日の大雨で伊吹山の登山道が大規模に崩落し、現在は麓から登山をすることはできなくなっています。大雨であればこれまでもあったと思いますが、増えすぎた鹿が山に生える草木を食べてしまうことで、山の斜面が裸地化し、土砂流出が深刻化して、このような大規模な崩落が起きてしまったのです。このご投稿の中で、高橋さんは「シカの食害を受けて、茅場が衰退しないよう願うばかり」と書いておられます。伊吹山だけに限ったことではありませんが、この鹿問題、非常に深刻です。ニホンジカが増えた理由等については、環境省の以下のウェブサイトをご覧ください。

京都国立近代美術館「京都画壇の青春」

▪️今日は、京都国立近代美術館で開催されている展覧会「京都画壇の青春」を観覧しに行くことができました。なんとか。今日が最終日です。間に合いました。よかった、よかった。いろいろ勉強にもなりました。明治になり文化や政治の中心が京都から東京へ移り、西洋美術の強い影響もある中で、自分たちの個性を際立たせていった京都画壇の若者たちの作品をゆっくり鑑賞させていただきました。美術館では、レシーバーで音声解説を聞きながら会場を巡りましたが、残念なことに、展示解説の小冊子は売り切れてしまったようです(図録はそもそもないようです)。

▪️今日は、京都国立近代美術館で開催されている展覧会「京都画壇の青春」を観覧しに行くことができました。なんとか。今日が最終日です。間に合いました。よかった、よかった。いろいろ勉強にもなりました。明治になり文化や政治の中心が京都から東京へ移り、西洋美術の強い影響もある中で、自分たちの個性を際立たせていった京都画壇の若者たちの作品をゆっくり鑑賞させていただきました。美術館では、レシーバーで音声解説を聞きながら会場を巡りましたが、残念なことに、展示解説の小冊子は売り切れてしまったようです(図録はそもそもないようです)。

▪️そうそう、美術館から出たとき、叶匠壽庵のEくんに出会いました。Eくんとは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で時々お会いします。「年末までの間に、忘年会をしようよ」お願いをしておきました。Eくんと、Eくんの先輩であるTさん、私の3人で飲み会をしようという話になっていたのですが、いろいろ事情があって延期になり、とうとう忘年会になってしまいました。うまくいったらいいな。

▪️昼食は、韃靼蕎麦をいただきました。場所は、琵琶湖疏水とつながっている白川筋沿いにある蕎麦屋さんでした。今日は暖かかったので、外で蕎麦をいただけば良かったのかもしれません。写真は、室内からです。エエ感じですね〜。ふだん、京都を楽しむなんてことをしないのですが、今日は、ちょっと観光客っぽいことして息抜きです。

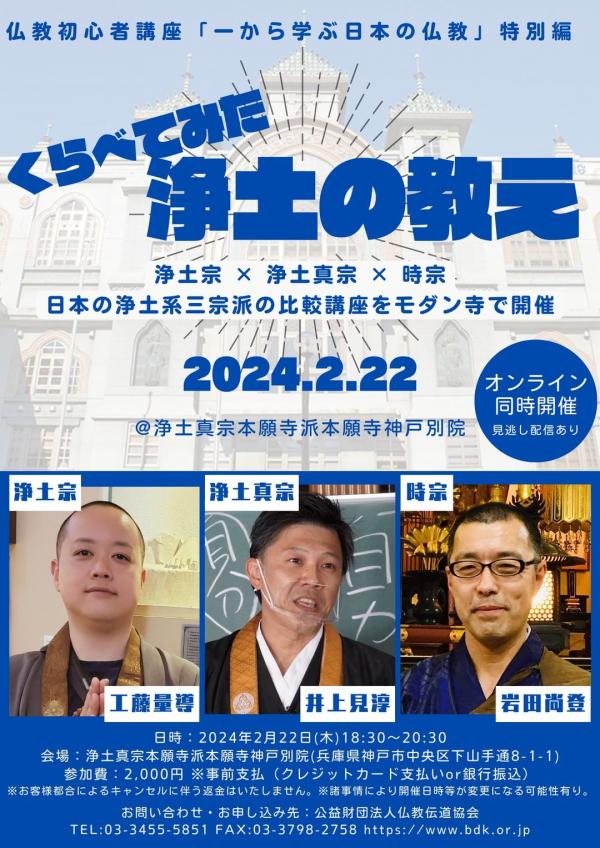

「くらべてみた 浄土の教え」

▪️おお!! このイベントの講師のうち、井上さんは社会学部の同僚、岩田さんは念仏に関するちょっとしたワークショップで知り合いになりました。これ、ぜひ参加したいと思います。できれば、神戸まで行きたいのですが、当日は、大学の評議会があります。これ、出席することが義務付けられています。評議会が終わって神戸にいくこともできるかもしれませんが、評議会の終了時間、いつになるのかわかりません。仕方ありません、オンラインで参加します。

▪️この講座に関連していえば、大学でこういった「仏教初心者講座」をやっていただきたいんですよね。学生、教職員、全ての龍大関係者を対象にした講座です。もし実現するとすれば、宗教部にお願いすることになるのでしょうか。

アンサンブル響 ミニコンサート

▪️今日は、旧大津公会堂でこのようなコンサートが開催されました。「響」といえば、私が連想するのはサントリーの最高級のブレンディッドウイスキーです。いや、飲むわけではありませんよ。聴くだけでしたけど。市民オーケストラに入っている家族も演奏するので、出かけてきました。若い方も2人おられますが、おそらく平均年齢は還暦を超えているのではないかと思います。歳をとっても、こうやって自分たちのペースで演奏会を開催できることって、素敵だなと思います。

▪️素敵だなと思うんだったら、自分も楽器の演奏をすればよいのですが…。学生時代にオーケストラでバイオリンを弾いていました。今も、たま…に楽器を触ることがありますが、すっかり楽器から遠のいてしまいました。歳をとると楽器の演奏が大変になってくるし、「やるんだったら、今のうち」と家族にも言われています。どうしようかな…、悩んでいます。あまり器用ではないので、仕事をしながらでも、きちんと練習をすることかできるのかどうか…、その辺りが心配なのです。

「地域エンパワねっと」の取り組み、少しずつ進んでいます!!

▪️金曜日の2限は、「地域エンパワねっと・大津中央」(社会学部・社会共生実習)です。

▪️チーム「リーラ」は、中央学区の子ども会育成連絡協議会の皆さんとキッズクラブを盛り上げる活動をしています。キッズクラブでは、月1回、日曜日に学区の子どもたちが学校に集まって学年を超えて一緒に遊びます。「リーラ」では、この活動に参加するお子さんの保護者の皆さんに、活動を支えていただくスタッフになっていただくこと、大人の仲間を増やしていくことが最終的な目標になります。いろいろ工夫をしています。

▪️写真ではわかりませんが、3つの作業を同時に進めています。1月には社会共生実習の活動報告会があるので、その発表原稿を考えている人たち、チラシの文章を考えている人たち、2月25日のキッズクラブの活動の企画を考えている人たち、別々に作業をしながら、お互いの議論にも首を突っ込んでディスカッションをされています。「器用に?!」打ち合わせを楽しそうに進めておられますね。Z世代のミーティングってこんな感じなんだろうな。

▪️チーム「マリーゴールド」は、「今からできる!男の料理クラブ」の準備を進めています。中央学区自治連合会の有志の皆さん、料理クラブの募集に自ら応募されてきた皆さん、学生の皆さん、そして私も加わって料理クラブを開催します。作る料理のレシピも完成、当日の段取りについて今日は相談をしています。私も洋食屋のシェフのような白衣も用意しました(コスプレです)。社会共生実習支援室が学長室広報を通して、新聞社各社にプレスリリースも行ってくださいました。当日、取材があると参加者の皆さんは喜ばれると思います。この取り組みは、料理を一緒に楽しむことを通して、引き篭もりがちになる退職後の男性の皆さんが、地域と繋がっていくことを目標にしています。うまくいくといいな〜。

「変わりゆく社会に順応し新たに生まれ変わる社会学部 領域を超えた学びの世界へー龍谷大学」学部長インタビュー記事

▪️2025年に龍谷大学社会学部は、瀬田キャンパスから深草キャンパスへと移転します。現在の3学科体制から1学科に再編され、カリキュラムも新しくなります。記事は、この新学部に関する学部長のインタビュー記事です。私は、このインタビュー記事のうち、以下の部分に注目していただきたいと思います。

▪️2025年に龍谷大学社会学部は、瀬田キャンパスから深草キャンパスへと移転します。現在の3学科体制から1学科に再編され、カリキュラムも新しくなります。記事は、この新学部に関する学部長のインタビュー記事です。私は、このインタビュー記事のうち、以下の部分に注目していただきたいと思います。

「変わりゆく社会に順応し新たに生まれ変わる社会学部 領域を超えた学びの世界へー龍谷大学」学部長インタビュー記事

机上で学ぶ現場の状況と、実際に現場に行って学んだことがどれだけの重さや厚さを持っているのかを知ることは、学びを自分の中で消化するという意味で非常に重要です。現場の実習を必修にしてゼミと関連付け、最終的に卒業研究に結びつける「プロジェクト科目群」を通した学びは、今回の改組の一番大きな特徴になります。

▪️この記事に書かれている新学部の理念を、どのように運営の中で実現していくのか、そのレベルにまで踏み込む段階にきています。建築でいう基本計画、基本設計、施行図面という用語を比喩に使えば、施行図面レベルの議論が必要になってきています。

フットボール談義

▪️昨日は午前中は授業、午後からは会議が3つ続きました。正直、疲れました(こんなこと言うたら、あかんのやけど…)。定年退職まであと3年少し。歳をとってくると、だんだん会議に向かない体質になっていきます。ということで、疲れを癒しに大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。お店に入ると、なんとご常連のやまさんが呑んでおられました。2人で盛り上がりました。やまさんは、大学時代、アメリカンフットボールの選手でした。当然、最初から、母校の関学フットボール部のこと、関西学生アメリカンフットボール界の今シーズンの試合のことで話は盛り上がりました。でも、大学アメフトの話題の後は、学校の課外活動のことにまで話は展開しましたよ。課外活動には、スポーツだけでなく、吹奏楽部も入ります。楽しかったです。気持ちがすっとしました。日々の生活に、そして人生には、こういうことが絶対に必要だと思います。