健診結果

▪️勤務している大学が私立大学ですから、これをくださったのは日本私立学校振興・共済事業団になります。これには「令和5年度特定健康診査の結果について」という文書が同封されていました。そこには、アンダーライン付きで「特定保健指導の対象にならなかった事をお知らせします」と書かれていました。ひとまず安心ですね。

▪️勤務している大学が私立大学ですから、これをくださったのは日本私立学校振興・共済事業団になります。これには「令和5年度特定健康診査の結果について」という文書が同封されていました。そこには、アンダーライン付きで「特定保健指導の対象にならなかった事をお知らせします」と書かれていました。ひとまず安心ですね。

▪️糖尿病の治療を受ける前までは、注意が必要とされる検査項目がたくさんあったのですが、薬と食事療法で体重は10kg減り、腹囲も11cm減り、血圧関連、脂質関連、肝機能、腎機能全て改善し正常になりました。体重管理は大切ですね。唯一の注意項目が尿糖。これは、薬で血液中の糖を尿の中に排出しているので、まあ仕方がありませんか。

▪️で、治療を受ける前のHbA1cとか、今見るとめちゃくちゃ高いじゃないですか。その時は、よくわかっていなかったんです、数値の意味とか恐ろしさが。食事と薬で状況を改善しながら、素人なりに一生懸命勉強してきたので、こういう数値に敏感になってきました。もちろん、こういう数値を気にせずとも健康体であることが一番望ましいのですが、もはやそういう身体ではありません。

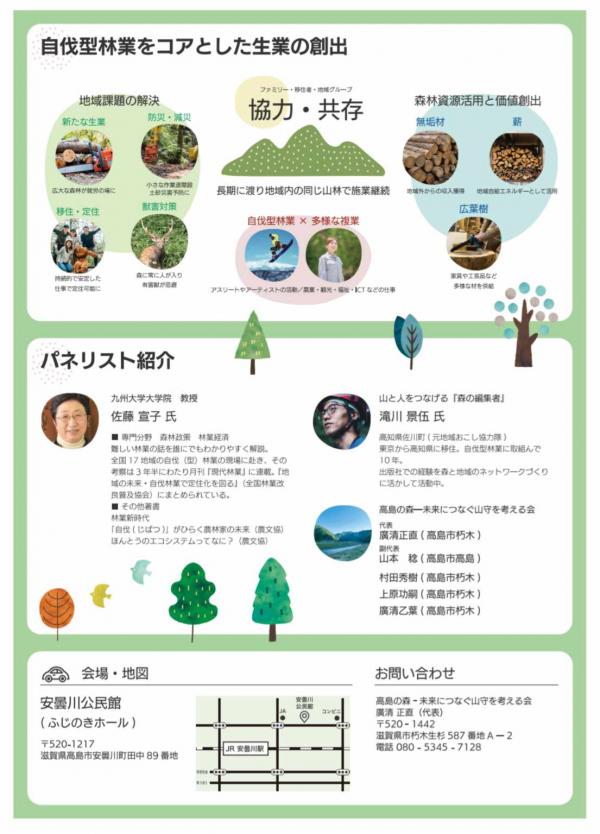

びわ湖 源流の里山づくりフォーラム

▪️来月の6月23日に、高島市の安曇川公民館で「小さな林業の可能性 びわ湖源流の里山づくりフォーラム~わたしたちの里山の未来を考える~」が開催されます。当日、パネリストとして参加される廣清乙葉さんが情報を提供してくださいました。廣清さんは、「高島の森-未来につなぐ山守を考える会」のメンバーで、朽木の森林で自伐型林業(じばつがたりんぎょう)*にご夫婦で取り組んでおられます。昨年、「社会学入門演習」の現地実習で、1回生の皆さんと一緒にお話を聞かせていただきました。その時のご縁でfacebookでも友だちになっていただきました。facebookへの廣清さんの投稿を通して、自伐型林業に加えて、古民家を活用した宿泊施設を経営されている様子を拝見しています。

▪️びわ湖源流の里山づくりフォーラムですが、6月23日に開催されます。その日は、龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートの日と重なっています。また、学会とも重なっていますね。ああ、残念です。上にチラシを掲載させていただきましたが、「自伐型林業×多様な副業」、「森林資源活用と価値創出」という魅力的な言葉が書かれています。ご関心のある皆さん、ぜひご参加ください。

*自伐型林業とは、採算性と環境保全を高い次元で両立する持続的森林経営です。具体的には、こちらのNPOのサイトをご覧いただけば理解できるのではないかと思っています。

「流域地図」

▪️自分の専門領域として、「環境社会学」の看板を掲げているのですが、特に「流域環境問題」に焦点を当てて研究に取り組んできました。どうして、流域なのか…。できれば、社会学の学術雑誌である『ソシオロジ』に掲載された「『ご縁』に導かれ流域管理への道へ」をお読みいただければと思います。さらに、ご関心をお持ちいただければ、『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(2009,京都大学学術出版会)や『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(2020,京都大学学術出版会)、さらにシリーズ環境社会学講座 第6巻『複雑な問題をどう解決すればよいのか-環境社会学の実践』(2024,新泉社)等を手にお取りいただき、ページをめくっていただけるとありがたいです。大学の図書館にも入っています。よろしくお願いいたします。

▪️で、「流域地図」の話に移ります。「流域」にこだわってきたこともあり、今回、ネット上で流域を確認できる「流域地図」が登場したと知り、とっても嬉しく思っています。この「流域地図」を使うと、簡単に流域圏がわかるんですね。これはとても大切なことですね。自分が普段生活している場所は、どの流域にあるのか、そのようなことは考えませんものね。離れた場所にいる人たちとも、流域圏の中では関係しているのです。ある意味でというか、実は「運命」を共有しているというか…。この「流域地図」が作成されたことの背景には、生態学者の岸由二さんが執筆された『「流域地図」の作り方: 川から地球を考える 』があることも知りました。なるほどです。

▪️この「流域地図」、とても素敵なんですけど、琵琶湖の環境ガバナンスに関わってきた者から言わせていただけけば、ちょっと残念なこともあります。流域って、入れ子状になっているんです。淀川水系であれば、その中にはいろんな河川があります。琵琶湖に流入する、たとえば愛知川、野洲川、安曇川にも流域界があります。その入れ子状になっているところまで、きちんと表現できるとありがたいんだけどなあと思うわけです。でも、現在のところは、技術的に無理なようです。

【追記】▪️「でも、現在のところは、技術的に無理なようです。」と書きましたが、できました。やり方がよくわからなかっただけでした。申し訳ありません。開発関係者の皆さんに失礼なことを書いてしまいました。どうかご容赦ください。改めて、この「流域地図」に関しては投稿をしたいと思います。

東北の「春の幸」

▪️東北に暮らす知人が、「春の幸」を送ってくださいました。とても嬉しいです。ワラビ、ネマガリダケ、アスパラガス、赤ミズ、あく抜きしたワラビも。昼食に、早速、アスパラガスを湯掻いていただきました。立派なアスパラガスです。しかも、味が濃く、とても水々しい。今度は、らから琵琶湖の幸をお届けすることにしましょう。

▪️ずっと関西に暮らしていると、赤ミズという山菜の名前を聞くことがありません。私は岩手に6年間暮らしていたことがあり、その時に赤ミズやミズという山菜の名前を聞くことはありました。また、どこかのお店でいただいたこともあると思います。ただ、単身赴任だったせいか自ら積極的に買い求めて調理をすることはありませんでした。明日、皮を剥いて、茹でて、下処理をする予定です。

▪️ネマガリダケも関西では見かけません。細いタケノコのようですが、チシマザサという大型の笹なのだそうです。このネマガリダケ、大好物なのです。普通のタケノコのように灰汁がありません。普通のタケノコは、糠で炊いたりして灰汁抜きをしますが、ネマガリダケはそのまま調理できるので、とてもありがたいです。明日は、どうして食べようかと思案中です。

「利やん」でビワマス

▪️ 昨日は大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、龍谷大学の職員である水野哲八さん・栗田雅文さんとの呑み会でした。昨年度まで吹奏楽部の部長を務めている時、副部長であるこのお2人には大変お世話になりました。ということもあり、ひさしぶりにお2人とじっくりお話をして楽しい時間を過ごすことができました。昨日は、栗田さんから「ビワマスが食べたい」とのリクエストがあり、お店に頼んで湖北の漁協から取り寄せていただきました。ビワマスの刺身、炙り、にんにくバター焼、美味しくいただくことができました。写真は、刺身と炙りです。

▪️昨日は、19時前から23時頃まで、約4時間、大学の将来に向けて、いろいろ大切な話しができたように思います。私も、若いお二人の職員さんに、大学の地域連携の事業に関するアイデアを聞いていただきました。真剣に聞いてくださいました。ありがたかったです。

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が主催するイベントに、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、NTT西日本滋賀支店さんとともに、共催者として参加します。#大津市#仰木#有機農業#耕作放棄地 pic.twitter.com/vhpekLkGOx

— 脇田健一 (@wakkyken) May 16, 2024

▪️理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も共済という形で、このイベントに参加します。ご関心をお持ちいただいた皆様、ぜひご参加ください。

仰木の麓にある成安造形大学をお借りし「仰木のことを知って、感じて、味わって、そして未来を考える会」を企画しました。地域のことをっと知りたい、食べ物を作ってみたい、少し興味があるなどなど…どなたでも無料で参加できますのでお早めにお申し込みください。

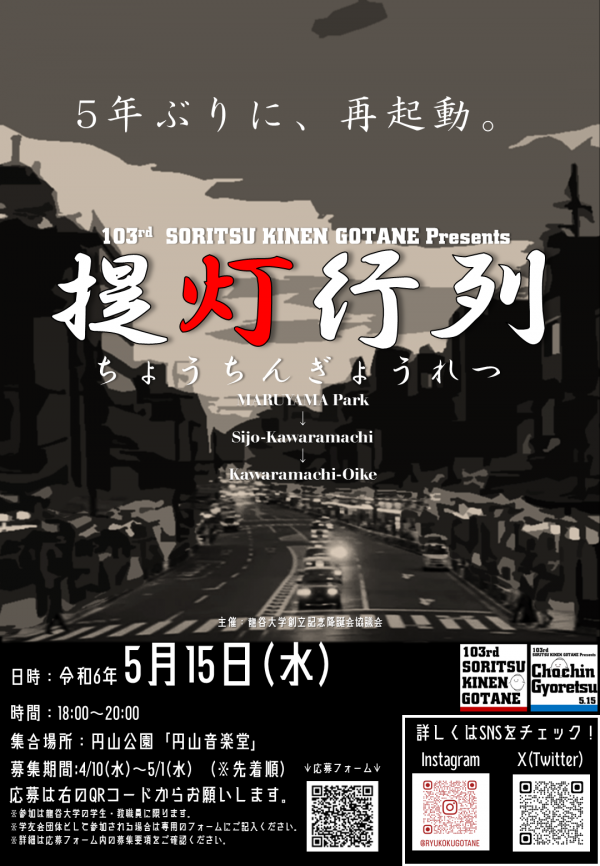

「創立記念降誕会(ごうたんえ) 」で「提灯行列」

龍谷大学では、創立記念日と親鸞聖人のお誕生日をお祝いする行事として、「創立記念降誕会(ごうたんえ) 」を開催しています。「提灯行列」は、5年ぶり。龍谷大学吹奏楽部も参加しました‼️

たくさんの皆さんが笑顔で楽しんでくださいました。ありがとうございました。#龍谷大学吹奏楽部 pic.twitter.com/8Phy5lSYRf

— 脇田健一 (@wakkyken) May 15, 2024

▪️Xへの投稿をブログの投稿に埋め込んでみました。

▪️龍谷大学では、大学の創立記念日と親鸞聖人のお誕生日をお祝いする行事として「創立記念降誕会(ごうたんえ) 」を開催していますが、この行事の一環として「提灯行列」が実施されています。この「提灯行列」には、龍谷大学吹奏楽部も参加します。行列は、応援リーダー部、龍谷大学創立記念降誕会実行委員会(かな?)、吹奏楽部、チアリーダー、そして大学の幹部の皆さん、その後に一般の学生・教職員…そんな順番の提灯行列です。でもXにアップしたのは、吹奏楽メインです。すみません。実際に、私も吹奏楽部のパレードの横を一緒に歩きました。パレードのコースですが、円山音楽堂から四条河原町、そして京都市役所のある河原町御池まで。京都の街中で、交通規制も行われてのパレードです。突然、提灯行列に出会って、多くの皆さんが驚きながらも笑顔で応援してくださいました。パレードで演奏された曲のひとつは、あの世界的に有名なコンピューターゲーム「ドラゴンクエスト」の序曲です。インバウンドで京都観光にやってこられた世界中の皆さんも、喜ばれたのではないでしょうか。皆さん、スマホで動画を撮影されていました。そういう風景、個人的にはとても嬉しいです。京都の街が幸せであふれる…そのような感じかな。

▪️昨日は、5年ぶりにその「提灯行列」が行われました。5年ぶりです。コロナ禍でずっと開催できずにいました。吹奏楽部の部長に就任した2019年、初めて「提灯行列」に参加しました(今年は、特別研究員なので部長は昨年度末までです)。龍谷大学に勤務したのが2004年ですから、15年も龍谷大学に勤務していたのに「提灯行列」という行事が頭の中にありませんでした。吹奏楽部のおかげですかね。昨日は5年ぶりの「提灯行列」でしたので、演奏した部員の皆さんは全員初めての経験になります。よかったですね。

▪️facebookにもこの動画を投稿しましたが、吹奏楽部をご指導いただいている学外の先生から、「コロナで何もできなかった頃の事を思い出し、学生たちが笑顔で演奏する姿を見て涙が出てきました」とコメントをいただきました。本当に、そう思います。この日は、今年の春から音楽監督に就任された外囿祥一郎監督、昨年度まで音楽監督を務められ現在は桂冠指揮者である若林義人先生も、吹奏楽部と一緒に歩かれました。「提灯行列」の後は、今年の春に卒業された吹奏楽部OBのM君の4人で、「鳥せい」三条店へ。焼き鳥をつまみつつ、音楽談義で楽しい時間を過ごすことができました。

角川シネマコレクション【本編】『大魔神』<2週間限定公開>2週間限定

▪️「角川シネマコレクション」では、期間限定でYouTubeでかつての名画を無料で視ることができるサービスを行っています。この「大魔神」も2週間限定で公開だそうです。おそらくですが、5月11日から公開されているようなので、5月25日まで観ることができるようです。

▪️この「大魔神」は、1966年(昭和41年)に大映(現・KADOKAWA)が製作・公開した日本映画の特撮時代劇です。私が8歳、小学校2年生の時に公開されました。大変話題になったように記憶していますが、我が家は私を連れて映画館に行くことはありませんでした。映画を観た友だちからの話や、少年雑誌で取り上げられていたので、それなりに知っているのだと思います。映画のヒロインは、高田美和さんですね。当時、清純派スターとして人気があったようです。ようです…というのも、8歳だと清純派スターといってもよくわかっていなかったからです。この映画も、当時、夢中になっていた円谷プロダクション制作の特撮テレビドラマ「ウルトラマン」と同じような関心から、強く記憶に残っているのでしょう。いわゆる、特撮物ですね。

▪️今回、改めてちょっと調べてみて知ったことなのですが、映画音楽を担当されたのは、有名な日本の作曲家・伊福部昭さんなんですね。映画「ゴジラ」の音楽も作曲されました。それから、もうひとつ。大魔神の中に入っている人は、元プロ野球選手。大毎オリオンズの橋本力さんであることも知りました。プロ野球球団・大毎オリオンズから大映に俳優として入社されたのだそうです。ブルース・リーの「怒りの鉄拳」では、敵役として出演されています。

(Daiei Film Co. Ltd. (大映映画株式會社 Daiei Eiga Kabushiki-gaisha), © 1966, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で)

龍谷大学の伝統イベントが5年ぶりに復活!!

▪️ 5月15日、5年ぶりに「提灯行列」が行われます。龍谷大学では、大学の創立記念日と親鸞聖人のお誕生日をお祝いする行事として、「創立記念降誕会(ごうたんえ) 」を開催していますが、「提灯行列」は、この行事の一環として実施されます。

▪️この「提灯行列」には、龍谷大学吹奏楽部も参加します!! で、私も吹奏楽部の横を一緒に歩くつもりです。ぜひ、皆様、京都にお越しください。突然、提灯行列に出会って、驚きながらも笑顔で応援してくださる方達に出会えることが、私としてはとても嬉しいんです。京都の街が幸せであふれる…そのように感じかな。

▪️パレードのコースですが、円山音楽堂から四条河原町、そして京都市役所のある河原町御池までになります。

【追記】▪️5年前の提灯行列に関する投稿です。

「降誕会提灯行列」