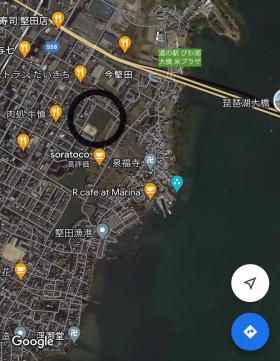

堅田の内湖で清掃作業

▪️今日は、大津市堅田にある内湖の清掃活動に参加させていただきました。主催は、「堅田21世紀の会」です。地元堅田の事業者や従業員の皆さん、そして地域住民の皆さんによる地域活性化の団体です。結成されて4年ほどのようです。今回、清掃活動に参加させていただいたのは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶湖知新」の会員であり、そして「堅田21世紀の会」の会員でもある方から、「ご縁」をちょうだいしたことによります。「琵琶故知新」からは3人の理事が個人の資格で参加させていただきました。良い経験になりました。また、「琵琶故知新」と協働事業に取り組もうと計画を進めていただいているNTT西日本滋賀支店からも5名の社員の皆様がご参加くださいました。

▪️今日は、大津市堅田にある内湖の清掃活動に参加させていただきました。主催は、「堅田21世紀の会」です。地元堅田の事業者や従業員の皆さん、そして地域住民の皆さんによる地域活性化の団体です。結成されて4年ほどのようです。今回、清掃活動に参加させていただいたのは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶湖知新」の会員であり、そして「堅田21世紀の会」の会員でもある方から、「ご縁」をちょうだいしたことによります。「琵琶故知新」からは3人の理事が個人の資格で参加させていただきました。良い経験になりました。また、「琵琶故知新」と協働事業に取り組もうと計画を進めていただいているNTT西日本滋賀支店からも5名の社員の皆様がご参加くださいました。

▪️堅田には複数の内湖があるのですが、その内湖では、以前、淡水真珠の養殖が行われていました。淡水真珠の養殖は、イケチョウガイを母貝として養殖が行なわれました。昭和40年代が全盛期かと思います。ところが、この堅田に限ったことはないのですが、水質悪化が大きな原因となり淡水真珠の養殖は急激に衰退していきました。そして堅田の内湖では、衰退した後も、淡水真珠の養殖棚が残されたままになっていました。「堅田21世紀の会」の皆さんは、この内湖を再生することで、内湖や内湖の周辺に賑わいが生まれるようにしたい、地域を活性化したいとの思いから、この内湖や養殖の関係者に了解を得た上で、養殖棚の撤去に取り組み始められたのです。今年度は、今日で5回目の作業になるようです。

▪️清掃作業に参加させていただく上で、事前に、理事会にご挨拶に伺いました。その時、「琵琶故知新」は環境問題を中心に地域課題に取り組むNPOであることから、「堅田21世紀の会」の皆さんのある方からは、「自分たちは環境問題という視点からではなく、地域活性化を目指しているのだが…」との質問が出ました。もとろん「琵琶故知新」としては何も問題はありません。地域を活性化していくことと環境問題は結びついています。内湖のあるこの堅田の街で、内湖とともに心豊に暮らしていきたい。街に賑わいが生まれてほしい。素敵なことですよね。環境問題って、ローカルな地域社会では、その地域固有の社会的な文脈の中に位置付けられることになります。大切なことだと思います。

▪️内湖での作業は、3つのグループに分かれて行われました。まずは、養殖棚やそこにぶら下げられた養殖籠を取り除くグループ(船は1艘)。次は、養殖棚を支える柱を抜くグループ(船は2艘)。最後は、内湖を取り囲む石垣に生えてくる雑草を刈り取るグループ(船は1艘)です。

▪️私は養殖棚を支える柱を抜く作業の船に乗りました。船には、ガソリンの発電機を積みこみます。船に取り付けた屋台には、小さな電動のウインチがぶら下げてありました。そのウインチを発電機の電気で動かすのです。ウインチのフックの先にはチェーンがぶら下げられています。そのチェーンを養殖の柱に絡ませて、電動ウインチで引き抜くのです。内湖のそこには分厚いヘドロが堆積しており、人力で引き抜くことはできないからです。電動ウインチで引き抜く時、船が大きく傾きます。最初は転覆するんじゃないのかと心配になりましたが、ウインチと反対側に皆さんが移動されると、ヘドロに埋まっている柱も抜けるのです。私は抜き取られた柱を受け取り、船の上に並べる仕事をさせていただきました。

▪️抜き取った養殖棚や柱は、陸に運ばれ、あらかじめ待機していたパッカー車や特殊なトラックにバケツリレー式に移されていきました。これは、清掃業者さんが用意したものです。船に取り付けられたウインチ等の仕掛けは造船会社のお仕事になります。撤去されたものは清掃業者さんが引き取り処理されます。造船会社さんも清掃業者さんも、ともに「堅田21世紀の会」のメンバーで、お仕事とはいっても会社の業務ではなく会員として(ボランティアで)活動されているのです。ある会員の方は、「造船会社さんと清掃業者さんの協力がなければ、この活動はできませんね」といっておられました。今回の養殖棚や柱の処分については、資源として再利用されるもの以外は、ボランティア活動ですので市役所が無料で引き取って処分してくださるようです。

▪️清掃作業は、朝8時から11時過ぎまで行われました。今日は天候も良く風もなく、作業日和でした。服はヘドロで汚れてしまいましたし、臭いもついてしまいましたが、気持ちはとてもすっきりしました。

▪️最後には、「琵琶故知新」の事務局長さんと副理事長さんが提案された、シールによるアンケートも実施させていただきました。私は堅田に暮らしているわけではありませんが、その近くに暮らしています。また、このようなボランティアのチャンスをいただけると嬉しいです。今日は堅田で半日お世話になりました。ありがとうございました。

孫の「七五三」

▪️今日は孫たちの「七五三」の日でした。「七五三」は、子どもが無事に成長していることを神様に感謝する行事です。医療が現在のように発達しておらず、衛生的にも不十分であった時代、生まれてきた子どもの死亡率は大変高いものでした。今は病気になってもしばらくすると元気になってくれます。本当にありがたいことです。親だけでなく、祖父である私もそう思っています。

▪️今日は孫たちの「七五三」の日でした。「七五三」は、子どもが無事に成長していることを神様に感謝する行事です。医療が現在のように発達しておらず、衛生的にも不十分であった時代、生まれてきた子どもの死亡率は大変高いものでした。今は病気になってもしばらくすると元気になってくれます。本当にありがたいことです。親だけでなく、祖父である私もそう思っています。

▪️今日は、朝7時半過ぎに大津の自宅を車で出発し、娘の家族が住む奈良にある写真館に向かいました。写真館に到着すると、2人の孫が着物の着付けや髪を整えているところでした。しばらくすると、娘の連れ合いのご両親もやってこられました。2組の祖父母も勢揃いしました。

▪️姉のひなちゃんは6歳。小学校1年生です。3月生まれなので、来年の年度末に7歳になります。放課後は学童保育に通っています。学童保育に通うことで、いろんなことができるようになりました。すごいのは、けん玉と一輪車です。けん玉も見事、一輪車もかなりの距離を走ることができます。自転車よりも一輪車の方が得意なようです。一輪車を漕いでいるところは動画でしか見たことがありませんが、すごいです。すごいですと書いてしまうと、「ジジバカ」と言われてしまうのでしょうが。はい、その通りです。

▪️妹のななちゃんは3歳です。保育園に通っています。ツンデレで少し人見知りです。でも、オチョケでもあります。おもしろいです。3歳ですが、いろいろ喋ることができるので驚いてしまいます。子どもの成長ってすごいですね。おじいさんは、衰えていくばかりです。ある方から、「孫が成長とともに少しずついろんなことができるようになっていく時、祖父(祖父母)は少しずついろんなことができなくなっていくのですよ」と教えていただきました。その通りだと思います。

▪️写真館では、たくさんの写真を撮ってもらいました。後日、その写真はアルバムになるのですが、今日は撮影した写真のスライドショーを拝見しました。以前も孫たちはこの写真館で撮影をしたことがあり、その時の写真も、スライドショーのところどころに加えられていました。孫たちが無事に成長してきたことを、より強く感じました。素敵なアイデアです。ちょっと、ウルっときてしまいますね。孫たちがもっと成長して、成人式を迎える時のことを想像してしまいました。その時まで、生きていることができるかどうか、こればかりはわかりませんが、想像するだけでウルウルっときてしまいました。私の人生の目標のひとつは、孫たちが成人した時に一緒に呑みに行くことなのです。実現するかな。したら嬉しいな。

▪️写真館での撮影が終わったうあとは、近くの大きな神社にお参りしました。姉のひなちゃんが3歳の時も、こちらにお参りしました。写真館の方が今日のメインイベントのように書いてしまいましたが、本当はこちらです。孫たちの記憶に残るでしょうか。私は「七五三」は5歳の時になります。5歳の時は、山口県の下関に暮らしていました。ということで、赤間神宮には、源平の壇ノ浦の合戦に敗れ、わずか8歳という幼さで入水された安徳天皇が祀られています。もちろん、5歳の私はそのようなことは知りませんでしたが。右の写真が、その時に撮影したものです。60年前の写真になります。

▪️写真館での撮影が終わったうあとは、近くの大きな神社にお参りしました。姉のひなちゃんが3歳の時も、こちらにお参りしました。写真館の方が今日のメインイベントのように書いてしまいましたが、本当はこちらです。孫たちの記憶に残るでしょうか。私は「七五三」は5歳の時になります。5歳の時は、山口県の下関に暮らしていました。ということで、赤間神宮には、源平の壇ノ浦の合戦に敗れ、わずか8歳という幼さで入水された安徳天皇が祀られています。もちろん、5歳の私はそのようなことは知りませんでしたが。右の写真が、その時に撮影したものです。60年前の写真になります。

▪️神社にお参りしたあとは、義母(孫の曽祖母)に会いに行きました。義母も曾孫たちの「七五三」を大変喜んでくれました。ご本人たちは、着物が窮屈のようでしたが、周りの大人たちにとっては可愛らしい着物姿の孫や曾孫を楽しめる大切な時なのかなと思います。おそらく、次に姉のひなちゃんの着物姿を見ることができるのは、ひょっとすると成人式の時になるのでしょうか。その時、はたして、若者は成人式に振袖を着るのかどうかもわかりませんし、成人式もあるのかどうかわかりませんけどね…。義母宅の後、最後は、少し遅い時間になりましたが、お祝いの食事会を持ちました。今月は、週末はいろいろ仕事が入っていましたが、今日は大切な時間を過ごすことができました。今日は真冬のようなとても寒い日でしたが、食事会の後は空は晴れてきていました。

全日本吹奏楽コンクールの報告と環境審議会自然環境部会

▪️今日は、部局長会議(大学の理事等幹部の会議)の冒頭で、吹奏楽部が全日本吹奏楽コンクール・大学の部で、4回連続金賞を受賞したことを報告しました。本来だと、吹奏楽部の部長としてこの場にいないといけないのですが、滋賀県庁で環境審議会自然環境部会が開催されるため、報告は若林監督にお願いいたしました。監督、ありがとうございました。写真は学生部の職員さんが撮影してくださいました。監督の両サイドは、左が幹事長の大島さん。右が副幹事長の蔵口さん。一番左端は副部長の栗田さん、一番子右端は副部長の室矢さんです。

▪️滋賀県庁の環境審議会自然環境部会の方ですが、今日は、検討中の「(仮称)次期生物多様性しが戦略の素案」をもとに議論を行いました。年末にはパブリックコメントを行う予定のようで、非常にタイトなスケジュールの中で作業を取りまとめておられます。部会ではいろいろ意見を言わせていただきましたが、さらに頑張っていただきたいです。問題は、次期生物多様性しが戦略が策定された後、どうやって地域の具体的な活動とつなぎ、地域の活動を応援していくのか。戦略ができたからといって、自動的に活動が活発化していくわけではないですから。

▪️この辺りについては、『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(2009年,京都大学学術出版会)や『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(2020年, 京都大学学術出版会)を執筆しながら、流域ガバナンスに関して考えてきたこととも関係しますし、今、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の活動とも関連してきます。今日は改めて深くそう思いました。

今日の出来事

▪️今日の1限は、2回生の「基礎ゼミナール」。今日も2人の方に発表していただき、全員でディスカッションをしました。

▪️ 1人目の学生さんは、高校生の時に、特別養護老人ホームでアルバイトをしていた時の経験をもとに、介護現場が抱える問題について発表してくださいました。とても興味深い発表でした。個人的には、ずっと質問をしていたいくらいでした。特養でアルバイトを始めた背景、職場で勤務されている外国人の介護士さんのこと、ストレスが溜まりがちな職場の人間関係の問題、認知症で入所されている方ばかりの中で発生する日々の出来事、認知症の方への接し方、そして認知症の入所者の方の立場に立って考えることの大切さ…。とても勉強になりました。ぜひ、このテーマで3回生・4回生のゼミでご自身の研究を進めていただきたいなと思いました。

▪️ 2人目の方は、地方の自治体の首長や議員の成り手がいなくなっているという問題を取り上げておられました。事前の準備が少し足らない様子でしたが、これも大切な社会問題だなと思いました。介護士の現場の問題もそうなんですが、その背景には、すでに日本の社会が人口減少社会に突入しているという現実があります。そういう意味では、今日の授業にいた学生の皆さんの多くは、これから生きていかざるを得ない日本の社会の重い現実を感じ取ってくれたように思います。ただ、全員ではない…というのがちょっとね。残念ではありますが。まあ、仕方ありませんか。

▪️午後から、京都の深草キャンパスに移動して、留学生対象の「日本の社会・文化B」の授業でした。私は、教室でパソコンをプロジェクターに繋いで授業をするので、早めに教室に入ってその準備をします。留学生の皆さんは、その後に教室に入ってくるのですが、ほぼ全員「先生、こんにちは〜」と明るく挨拶をしてくれます。出身の国々を問わずです。そのあたりは、日本人の学生と、ちょっと違うところかなと思うのです。やはり、明るく「先生、こんにちは〜」と言ってもらった方が、私としては気分は良いわけです。ただし、日本人の学生と違うと書きましたが、これは私だけのこと、私が原因かもしれませんね。その辺りはどうなんでしょうね。

▪️授業が終わった後は、京都駅に向かいました。すると、偶然にも大学の職員さんと出会うことになりました。久しぶりでした。、私の方は気がついていなかったのですが、職員さんの方から笑顔で声をかけてくださいました。嬉しかったですね。Hさんという方です。元々、陸上競技で投擲をされていた方で、立派な体格の方です。ここまで書くと、大学の関係者はどなたかわかりますね。まあ、そのことはともかく、しばらく立ち話をしていましたが、それもなんだかな〜という感じなので、近くの呑み屋さん入って、いろいろお話を伺いました。ありがたかったです。呑み屋さんって、「へんこつ」というお店なんですよ。長居するお店ではなく、30分程度でしたが、楽しかったです。嬉しかったな。「アフター5」のこういう交流って、大切だと思うんですよね〜。

▪️ということで、このような投稿、最後までお読みいただいた皆様には申し訳ないのですが、まったくなんの役に立たないわけなんです…。申し訳ありません。最近、少しアクセス数が増えているので、このようなブログをどういう思いでご覧になっているのかなと…心配しています。私は、自分の日々の記録を残しているだけなんです(でもないのですが…)。どうか、がっかりなさらないでください。このブログは、そういうブログなんです。

「エリザベス女王杯」のファンファーレ

▪️この前の日曜日、京都競馬場で「エリザベス女王杯」のレースの前に、龍谷大学吹奏楽部がファンファーレを演奏しました。ほんのちょっとだけ音を外したことが、競馬ファンにも分かったようで…。でも、ヨシとしていただければ。最初は、吹奏楽部のXへの投稿です。動画は、一般の方が撮影されたものです。クリックしていただけるとご覧いただけると思います。大学の仕事がなければ、競馬場で直接聞きたかったんですけどね〜。

こんばんは!

本日、京都競馬場で行われましたエリザベス女王杯にて、演奏させていただきました。

たくさんの拍手、歓声をありがとうございました!11/19(日)マイルチャンピオンシップ

でも、演奏をさせていただきます。

レースを更に盛り上げられるよう、精一杯演奏いたします🎺 pic.twitter.com/CNX4HotFS9— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) November 12, 2023

#エリザベス女王杯 久々の生ファンファーレ

実に10数年ぶりでした。m(_ _)m pic.twitter.com/LiCK742xLH— 🍐ブウヤン𝐗インパクト🍐@ブウヤン🐻Fuなっし~! (@yuiripo_dayo) November 12, 2023

朝寝坊

▪️今日は寝坊をしてしまいました。目覚ましをかけ忘れていたのです。ということで、朝、弁当を作る時間も食事を摂る時間もありませんでした。駅までも家族に車で送ってもらいました。火曜日は1限から授業があるのです。

▪️今日は寝坊をしてしまいました。目覚ましをかけ忘れていたのです。ということで、朝、弁当を作る時間も食事を摂る時間もありませんでした。駅までも家族に車で送ってもらいました。火曜日は1限から授業があるのです。

▪️というわけで、いつもは研究室で弁当を食べるのですが、今日は大学生協の食堂です。野菜を多めに、カロリーと糖質を控えめに…となると、生協の食堂だとこんな感じになってしまいます。揚げ物がありますが、鶏の胸肉です。これで、たしか180kcalかな。ご飯は、「小」よりも少ない、一番小さなミニ。この後、一仕事をしてから、深草キャンパスに移動します。

▪️そうそう、これで612円です。昔は、このレシートに、総カロリーとか、栄養のバランスとかも印刷されていたんですけど、レジが新しくなってそのような仕掛けがなくなったとのこと。残念です。

【追記】▪️この投稿と同じ文章をfacebookに投稿したところ、fbの友達でもある生協の関係者の方から、「仰る通りですね。全国の大学生協でこのような形になり私も心苦しく思います。個人のマイページで栄養価は確認できるようにはなっていますが、やはりすぐ確認できるに越した事はありません。役員にはすぐ伝えておきました」とのコメントをいただきました。「ぼやき」のようなことに丁寧に対応していただき、ありがとうございました。ところで、この「個人のマイページ」って何なのでしょうね。

全勝同士の対決

試合終了

関西学院大学 14-7-3-7=31

立命館大学 3-0-7-0=10

応援有難うございました#kgfighters #kwansei #関西学院大学 #TeamUA #Dominate #関立戦 pic.twitter.com/w48dJcKOYQ— Kwansei Gakuin Football FIGHTERS 関西学院大学アメリカンフットボール (@kgfighters) November 11, 2023

▪️本日、関西学生アメリカンフットボール・Div.1(1部リーグ)第6節、母校である関西学院大学FIGHTERS(5戦全勝)対 立命館大学PANTHERS(5戦全勝)、全勝同士の対戦でしたが、31-10で母校・関学が勝利しました‼️ 試合はTVでは放送されず、ネットでの有料配信だったようで、X(旧Twitter)のFIGHTERSからの投稿を頼りに試合の推移を見守りました。終始、関学がリードする試合だったようです。

▪️どうして、今回も関学が勝利したのか。逆にいえば、立命館は勝てなかったのか。この辺りも、いろんな方達の見解を伺いたいと思っています。それから、学生アメリカンフットボールの関係でいえば、龍谷大学シーホースにも頑張って欲しいです。Div.1に残って欲しいです。期待しています。

【追記】▪️昨日の試合のハイライトが、YouTubeにアップされました。

《全国金賞》課題曲編:第71回(2023)全日本吹奏楽コンクール全国大会 /Japan’s Best for 2023【特典ディスク】ジャパンズベスト digest movie

▪️全日本吹奏楽コンクールの課題曲の優れた(ベスト)の演奏を集めた動画です。龍谷大学も登場します。5:26の頃かな。課題曲は全部で4曲あるのですが、それら4曲を、中学、高校、大学、一般のバンドが演奏をつないでいる…ような構成になっています。本当に皆さん素晴らしい演奏です。これが中学校の演奏なのか…と驚くほどのレベルかと思います。すごいですね。

▪️龍谷大学は課題曲Ⅲ「レトロ」です。「レトロ」の曲の題名にふさわしい演奏になるように、大変細かなところまで注意を払って練習をしました。懐かしい70〜80年代のポップスの演奏を心掛けています(「レトロ」という曲名はここからきています)。作曲者の天野正道先生がご指摘された「なんちゃってポップス」にならないように、練習と工夫を積み重ねてきました。その成果がよく出ていると思いますし、その点はコンクールでも評価されたと思います。手前味噌ですが、龍谷大学吹奏楽部の皆さん、立派な演奏をされました。

▪️というわけなんですが、個人的には気になる楽器がありました。コンガの部員さんの演奏が私としては「推し」です(^^;;。練習の時は、いつも気になっていました。あの「ヌーっ」て音、なんという技法か分かりませんが、いつも良いな〜と思っていました。ご本人に、手が腫れたりしないのですか…とお尋ねしたところ、最初は腫れ上がったそうなのですが、練習を重ねるうちにそのようなことはなくなってきたとのことでした。手も楽器になっているのかな。

「地域エンパワねっと・大津中央」、活動の焦点が明確になってきました。

▪️金曜日2限は、「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部・社会共生実習)です。暑かったり、寒くなってきたりで、体調を崩して欠席している人たちがいますが、他の皆さん頑張って夢中になって活動に取り組まれています。地域の皆さんとの交流の中で、活動の焦点=自分たちが取り組むべき課題が明確になってきたからです。これまでもたびたび投稿の中で書いてきましたが、「地域エンパワねっと・大津中央」では、教員が課題を与えません。自分たちで課題を発見する、「課題発見×課題解決(緩和)」タイプのプロジェクトなんです。

▪️左の写真のグループ。チーム「リーラ」(ドイツ語で紫)。中央学区自治連合会の中で、子どもたちの遊びをリードされている「キッズクラブ」(主催は子ども会育成連絡協議会)の活動に参加させてもらっています。「キッズクラブ」の活動を盛り上げながら、若い世代の保護者の皆さんの中から、活動の担い手になってくださる方達の出会いを求めています。うまくいきそうな気がします。今日は、直近の「キッズクラブ」の「ふれあいウォーキング」の活動を盛り上げるための準備をしています。小中高大と続いてきた通常の学校での授業のパターンとは異なる授業です。個人が努力するだけでは、うまくいきません。チームワークはもちろんのこと、地域との頻繁な連携も必要になります。そのような授業にも慣れてきたのかもしれません。実に楽しそうです。それもそのはずです。ここまでの活動のプロセスを自分たちのものとして「所有」しているからです。誰かに指示されてやっているわけではないからです。

▪️右の写真のグループ。チーム「マリーゴールド」。高齢男性の料理教室を開催するグループです。ワンコイン500円で参加できる料理教室を、自治連の役員さんと連携しながら準備を進めています。かつて先輩たちが取り組んできた活動を継承・発展させていく予定です。チーム「リーラ」のように、全く新しいところからプロジェクトを立ち上げるだけでなく、「地域エンパワねっと」の先輩たちが残してくれた「資産」をうまく活用していくことも大切なことだと思います。今日は、レシピづくりのようです。高齢者の男性でも、頑張って作れるたくさんのレシピを用意しようとしています。その中から参加者と一緒に作る料理を決定し、一緒にスーパーに買い物に行き材料を買い、その上で料理を行います。そしてそのあとは、試食です。簡単な料理ではありますが、この料理教室を通して、地域の高齢者の交流が継続していくことになります。学生たちは、年度末までの活動になりますが、その活動の勢いを地域の皆さんに継承していけるかどうか、その辺りが大切になるのかなと思っています。こちらのグループも活動が充実してきました。さらに頑張って欲しいと思います。