黒田一樹さんのこと

■昨年の5月に、「黒田一樹さんの講演会」をエントリーしました。そこでは、末期癌から復活し『すごいぞ! 私鉄王国・関西』を出版された黒田一樹さんの講演会のことを書きました。その黒田さんが、本日の0時34分にご逝去されました。末期癌と闘いながら、最後まで目標と夢を失うことはありませんでした。多くの方達がそのような黒田さんから勇気付けられました。また同時に、多くの方達が、直接何もできないにしろ、facebookを通して癌と闘う黒田さんを応援し続けました。昨年末のfacebookへの黒田さんの投稿では少し弱音を吐かれているかのようでしたので、心配をしていました。本日、早朝4時頃に目を覚まし、iPadeでfacebookを確認したところ一番最初に黒田さんのご家族からの投稿があり、ご逝去されたことを知りました。

■昨年の5月に、「黒田一樹さんの講演会」をエントリーしました。そこでは、末期癌から復活し『すごいぞ! 私鉄王国・関西』を出版された黒田一樹さんの講演会のことを書きました。その黒田さんが、本日の0時34分にご逝去されました。末期癌と闘いながら、最後まで目標と夢を失うことはありませんでした。多くの方達がそのような黒田さんから勇気付けられました。また同時に、多くの方達が、直接何もできないにしろ、facebookを通して癌と闘う黒田さんを応援し続けました。昨年末のfacebookへの黒田さんの投稿では少し弱音を吐かれているかのようでしたので、心配をしていました。本日、早朝4時頃に目を覚まし、iPadeでfacebookを確認したところ一番最初に黒田さんのご家族からの投稿があり、ご逝去されたことを知りました。

■黒田さんに初めてお会いしたのは、滋賀県大津市の中心市街地にある「パーンの笛」というジャズバーです。おそらく7〜8年前のことでしょうか。お仕事の関係で、京阪電車の社員の方と来店されていました。その時、黒田さんのとてもチャーミングなお話しぶりに魅了されてしまいました。一昨年の1月には、上京の折にお会いするチャンスもいただきましたが、残念ながら私の都合がつきませんでした。とはいえ、facebookを介してお付き合いをいただき、fb上のある鉄道ファンのグループにお誘いすると、快くご参加くださいました。そして鉄道に対する深い愛と知識と体験を元に、みるみるこのグループの主力メンバーとなって活躍されました。2度目にお目にかかったのは、冒頭に書いた大阪で開催された出版記念講演会とパーティの場でした。あの時のご様子から、また関西にもお越し頂けるものと固く信じておりましたが、本日の悲報に接し、本当に悲しくて悲しくて、残念でなりません。私のささやかな夢は、黒田さんと一緒に大阪近郊区間を1日で回ることでした。それも叶わないことになってしまいました。

■黒田さんとの最後のやり取りは、大晦日の日になりました。前述した鉄道ファンのグループへの投稿の最後に「黒田 一樹さん、応援しています!また、講演会に伺いますから」と呼びかけたことに「いいね!」をくださったのが最後になりました。1年間近くの闘病で苦しまれながらも、最後の最後まで黒田流の美意識とダンディズムを貫き通されたことに敬服しております。このような方は、なかなかいらっしゃらない。しかし今は、唯々、安らかにお体を休めて頂きたいと念じるばかりです。このように美意識とダンディズムを貫き通せたのも、奥様やご家族の皆様の支えがあったからこそと思っております。

謹んでお悔やみ申し上げます。

【追記】■昨日から、このブログへのアクセス数が伸びています。おそらく、多くの皆さんは、亡くなった黒田一樹さんに関する情報を検索されているうちに、ここに辿りつかれたのかなと思います。Googleの検索順位も5位となっています。本当に申し訳ないのですが、ここに書いてあることは、ささやかな私の思い出でしかありません。facebookでは、黒田さんと昔からのお友達である皆さんが、黒田さんとの思い出を続々と投稿されています。ぜひ、そちらをお読みください。私も、皆さんの思い出を読ませていただきながら、黒田さんのお人柄に感動しています。

■私は、根っからの鉄道ファンではありません。鉄道好きなおじさんではありますが、鉄道に関する知識や経験がほとんどありません。そのような本物の鉄道ファン皆さんの前では何もいえなくなってしまうのです。しかし黒田さんは、「鉄道は知識ではなく、センスなんだ」と言って、色々、鉄道の楽しみ方を教えてくださいました。マニアの世界にある単純に知識の量を競うようなことを、少し軽蔑されていたようにも思います。私のようなちょっとだけ「鉄道好きのおじさん」は、そのような黒田さんに、ある種の「優しさ」のようなものも感じていました。

■普段、私は大学教員をして若い学生の皆さんと接しており、学生の教育のあり方について色々悩んでいるわけですが、そのような学生の教育という点についても、黒田さんとやり取りをした記憶があります。黒田さんも、専門学校で学生の皆さんを指導されていたからです。もう少し、この辺りについても議論をしたかったところです。

列車運行情報プッシュ通知アプリ

■JR湖西線の最終電車に乗ったものの、強風のため途中で動かなくなった…。前回のエントリーでは、そのことを書きました。湖西線が風に弱いってことを知っていましたが、これまで住んでいた奈良ではそのような経験をすることがありませんでした。まあ、そんなわけでfacebookに投稿したところ、やはり湖西線沿いにお住いの知り合いのMさんが、「JR西日本 列車運行情報ブッシュ通知アプリ」というものを教えてくださいました。

■JR湖西線の最終電車に乗ったものの、強風のため途中で動かなくなった…。前回のエントリーでは、そのことを書きました。湖西線が風に弱いってことを知っていましたが、これまで住んでいた奈良ではそのような経験をすることがありませんでした。まあ、そんなわけでfacebookに投稿したところ、やはり湖西線沿いにお住いの知り合いのMさんが、「JR西日本 列車運行情報ブッシュ通知アプリ」というものを教えてくださいました。

「JR西日本 列車運行情報 プッシュ通知アプリ」は、JR西日本管内の在来線(特急列車を含みます)および新幹線の列車の運行に関する情報を提供するアプリです。ご希望の路線を登録していただくと、登録した路線で列車の遅れなどが発生した際に、お客様の端末に運行情報がプッシュ通知されます。プッシュ通知では、路線・時刻・運転状況のほかに、状況が確認できれば、影響区間や原因、運転見合わせ時の再開見込み時間や振替輸送の実施についてもお知らせします

■ということで、JR西日本の「湖西線」、「琵琶湖線」、「京都線」、「神戸線」、「草津線」の5つを登録してみました。いずれも通勤や仕事で使う頻度の高い路線です。このアプリをインストールしていれば安心というわけにはいきませんが、突然、びっくりするようなことはなくなります。早めに、別のルートで移動することも考えることもできますからね。ところでMさんは高島市の農村部にお住まいですが、防災無線があり、区長さん経由で様々な情報が流れてくるのだそうです。その中には、JRの運行情報もあり「JR近江今津駅からのお知らせです。」という感じで地域に情報が共有されているそうです。

すごいぞ! 私鉄王国・関西

▪︎何年前のことか忘れてしまいましたが、ずいぶん前、おそらく私が龍谷大学に赴任して数年ほどたった頃だと思います。おそらく、2007年か2008年のあたりかな。大津の街中にあるジャズバー「パーンの笛」で、京阪電鉄の社員さんと経営コンサルタントをされている方と、カウンターでたまたま隣の席になりお話しをさせていただきました。鉄道を通して、地域の活性化に挑戦されていました。経営コンサルタントの方のお名前は、黒田一樹さんとおっしゃいました。鉄道についてとても熱く、しかも「愛」をもって語られることがとても印象に残りました。私などは、唯の「ちょっとした鉄道好き」(プチ鉄)のおじさんにしか過ぎなのいですが、黒田さんは深い鉄道に関する知識をもとに、しかも独特の視点・センスから「愛」をもって鉄道について語られていたからです。

▪︎何年前のことか忘れてしまいましたが、ずいぶん前、おそらく私が龍谷大学に赴任して数年ほどたった頃だと思います。おそらく、2007年か2008年のあたりかな。大津の街中にあるジャズバー「パーンの笛」で、京阪電鉄の社員さんと経営コンサルタントをされている方と、カウンターでたまたま隣の席になりお話しをさせていただきました。鉄道を通して、地域の活性化に挑戦されていました。経営コンサルタントの方のお名前は、黒田一樹さんとおっしゃいました。鉄道についてとても熱く、しかも「愛」をもって語られることがとても印象に残りました。私などは、唯の「ちょっとした鉄道好き」(プチ鉄)のおじさんにしか過ぎなのいですが、黒田さんは深い鉄道に関する知識をもとに、しかも独特の視点・センスから「愛」をもって鉄道について語られていたからです。

▪︎黒田さんとは、そのあとすぐにSNSである「mixi」であもお友達になりました。そして、数年が経過しました。同じくSNSである「facebook」を始めました。鉄道好きの方達のグループに参加させていただくことになりました。「テツオとテツコの部屋」(以下、「テツテツ」)というグループです。このグループに入って、本格的な鉄道ファンの皆さんからいろいろ学ぼうと思ったのです。このグループに入ったとき、私の頭に浮かんできたのは、何年も前にお会いした黒田一樹さんのことでした。黒田さんのような人が、このグループにふさわしいのではないかと思ったのです。さっそく、この「テツテツ」にお誘いしました。すると予想したとおり、このグループのご常連からリスペクトされる重鎮のポジションを、あっという間に獲得されました。すごいです、黒田さん。

▪︎ところで黒田さんは、本職の経営コンサルタントのお立場からの書籍以外に、溢れるような愛とともに執筆された鉄道の本があります。1冊目は、『乗らずに死ねるか!: 列車を味わいつくす裏マニュアル』です。以下は、その出版元の創元社のCM動画です。黒田さんらしさが溢れています。そして、こちらをクリックしていただくと、ラジオに出演されたときの音声を聞くことができます。黒田さんの鉄道に対する「愛」や「美意識」を知ることができます。黒田さんご自身、この番組のなかで発言されていますが「自分は鉄道マニア」ではないというのです。よく漫画チックに「鉄ちゃん」というイメージのもとに一緒に語られたくたくはない、鉄道は大人の趣味・道楽なのだというのです。ここには、「誇り」も感じられます。

▪︎そしてとうとう2冊目が出版されました。『すごいぞ! 私鉄王国・関西』です。この本は、黒田さんの講演をもとに出版されています。大阪大学や大阪21世紀協会が企画運営している「21世紀の懐徳堂プロジェクト」という社会連携事業があります。この事業の一環として展開されているのが「月刊島民ナカノシマ大学」。講演会などの座学、街歩きツアー、ワークショップを含め様々な「街なか講義」を行っています。黒田さんは、この「ナカノシマ大学で」、関西の私鉄について熱い講演をされたのです。残念ながら私自身は、仕事の関係でこれまでのシリーズどの講演にも参加できませんでした。ところが、来月の21日(土)の夕方から、新しいシリーズ「すごいぞ!私鉄王国〈外伝〉」が始まるというのです。昼間は大学の行事があるようですが、夕方からは予定が空いていたので、参加させていただくことにしました。何年ぶりでしょうね〜黒田さんとお会いするのは。

湖西線利便性向上プロジェクト

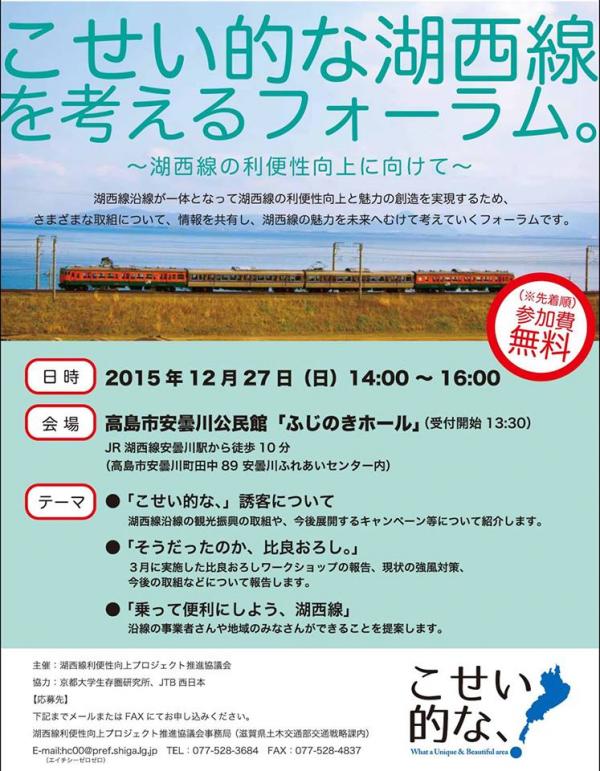

▪︎JR湖西線に関するイベントが開催されるようです。「湖西線利便性向上ブロジェクト推進協議会」とは、滋賀県が中心になって組織した団体です。滋賀県のホームページでは、以下のように説明しています。「平成26年8月に湖西線の利便性向上に向けた検討を行うため、滋賀県と湖西線沿線の大津市、高島市、長浜市の3市が連携して設置した「湖西線利便性向上プロジェクトチーム」での取り組みを、より強力に進めていくため、平成27年4月には、その組織を(仮称)湖西線利便性向上プロジェクト推進協議会に改め、湖西線の利便性向上と、鉄道を活かした湖西線沿線地域の振興・活性化を図っていく事業を実施していく」。「強風対策、バリアフリー化、ダイヤ増便など利便性向上に関すること」、「観光誘客、地元利用の利用促進に関すること」、「湖西線沿線のまちづくりに関すること」について検討をされてきたようです。

▪︎上記のポスターのテーマには、「そうだったのか、比良おろし。」とあります。また、協力に、京都大学生存圏研究所の名前もあります。この研究所の教員の方が、「比良おろし」のメカニズムを研究されているのです。湖西線は、「比良おろし」と呼ばれる比良山系から吹き下ろす強風のために、しばしば運休することになります。湖西線は高架であるために、その強風の影響を直接的に受けてしまうのです。そのため、JR西日本では2007年から比良駅と近江舞子駅間の沿線山側に防風柵を設置し、それまでは「比良おろし」の風速が秒速25mを超えると運休になりましたが、秒速30mまでに緩和されました。以下は、民間の研究者が発表された「比良おろし」に関連する研究論文です。

ビワコダスから見た近江盆地の局地風

【追記】▪︎このイベントのポスターをご覧になった鉄道ファンの方から、「2つのカラーを組み合わせた115系の写真を持ってくる所が個性的ですね。単色化されていない115系はまだ走っているのでしょうか?」とのご質問がありました。私は鉄道好きではありますが、形式等、細かな知識はまったくもちあわせておりません。ということで、調べてみると、湖西線の電車の単色化(それも緑に?!)が進行中らしいのです。ポスターでは、113系か115系かの柿色と緑のいわゆる「湘南系」と呼ばれる配色の電車と、ツートンカラーの117系の電車が連結されています。こういうのは、珍しいのだそうです。知りませんでした。

関西「私鉄王国」

▪︎今日は、老母の世話の日でした。忙しくて手入れができていなかった老母宅の庭は、草がぼうぼうでジャングルのようになりかけていました。こまでは、見て見ぬ振りをしてきたのですが、さすがにこれでは…という状態でした。ということで、真昼の炎天下に、草刈機を持ち出し作業を始めました。年に何回か草刈りをしなければなりませんが、そのたびごとに優勢な草の種類が違います。今回は、草に加えて、このまま放っておくと樹になってしまう…そのような感じの植物も生えていました。これはいかん…と草刈りを始めたのです。

▪︎草刈りを終えた頃にiPhone6plusに電話がかかってきました。大学の学長室からでした。担当している研究部の懸案となっている課題に関して、学長室の会議で研究部長として話しをしてほしいという内容でした。着ていたポロシャツは汗びしょびしょで、しかも下はジーンズ、とても大学の会議に出席するような格好ではありませんでしたが、良いチャンスをいただけたので、老母の世話を完了させたのち、あわてて大学の本部に移動しました。

▪︎老母宅は兵庫県にあります。「能勢電鉄」、「阪急宝塚線」。「阪急十三駅」乗り換えの「阪急京都線」で「阪急四条河原町駅」まで行きます。そこからは、徒歩で「京阪本線」の「京阪祇園四条」まで移動。職場の本部のある「深草駅」までは10分です。なんとか予定の時刻に間に合わせることができました。老母宅から大学の本部まで全部私鉄で移動できます。さすが、関西は「私鉄王国」です。今回は、ひさしぶりに「阪急京都線」に乗りました。普段、大阪と京都のあいだは、阪急に乗るチャンスがあまりありません。ということで、満足いたしました(よくご理解いただけないと思いますが…電車好きなものでして…)。河原町では、阪急から京阪に徒歩で移動するさいに鴨川を渡ります。昨日は、前日の雨のせいでかなりの水量で、ゴーゴーと川の濁った水が流れていました。ところで、その鴨川の横には、「東華菜館」という有名な北京料理店の建物があります。私にとっては、ランドマークのような建物です。

▪︎このレトロな建物は、あのウィリアム・メレル・ヴォーリズが設計したもので、1926年に竣工しています。現在は、登録有形文化財になっています。また、このお店のエレベータは1924年OTIS製です。日本に現存する最古のエレベータなのだそうです。東華菜館の公式サイトにあるページでは、以下のように説明しています。

前身は、西洋料理店「矢尾政」。大正の頃よりビアホールブームが始まっており、大正13年、「矢尾政」二代目店主・浅井安次郎氏が新しいビアレストランをイメージし、その設計をウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏に依頼。大正15年に、このスパニッシュ・バロックの洋館が生まれました。その後、戦時色が深まる中、洋食レストランの存続が許されない状況になり、浅井安次郎氏はこの建物を中国人の友人・于永善に託しました。中国山東省出身の于永善は、大連で北京料理のベースである山東料理を修得して来日しており、ここで北京料理店を創業。昭和20年末、「東華菜館」が誕生致しました。尚「東華菜館洛北店」は、現店主・于純政が、平成5年にオープン致しました。

シンプルなデザインの学校・教会建築を数多く残したヴォーリズ氏による商業建築は少なく、その中でも当店は氏による生涯唯一のレストラン建築です。特に玄関ファサードで印象的な海の幸・山の幸等食材のモチーフは、館内にちりばめられており、目を楽しませてくれます。シンプルな直線と曲線を組み合わせた天井や梁・腰板・扉の装飾が美しいのも特徴的。また、建物に合わせヴォーリズ氏により設計された調度品や花台も残っており、料理とともにお客様をもてなします。当店の建物は、ほぼ大正15年竣工当時の姿を残しており、今もその維持管理・保存に努めております。

1924年米国で製造、輸入されたOTIS製。格子形の蛇腹式内扉や時計針式のフロアインジケーターなど非常に珍しい器具が備わっている、現存する日本最古のエレベーターです。昇降は運転手による手動式であり、その操作盤・L字方向での二面開き扉等洗練された設計になっています。

▪︎娘は建築が専門なので、年末には、ここで家族の忘年会ができたらなあ…などと考えながら通り過ぎました。ここのお店では、冬に、中国風の「火鍋」料理をいただくことができます。「火鍋」とは、中華の鍋料理です。鍋の中央に炭を入れる煙突が立っている…そんな中華の鍋をご覧になったことはありませんか。ここの東華菜館の「火鍋」も、そのような形の鍋です。そのような鍋に、様々な具材を入れていきます。湯通ししたもの、揚げたもの等、具材ごとに適切な下準備を施してあるそうです。そのことで、最大限の味わい深さを引き出すのです。最高のスープから出た鍋の最後には、中華麺を入れて楽しみます。いかがでしょか。ちょっと、なんだか、人生の楽しみが増えました(大げさですが)。

須磨駅

▪︎ひとつ前のエントリーの続きです。高校から大学まで暮らした、神戸市須磨区にあるニュータウン「高倉台」。私は、その「高倉台」にある自宅から、須磨海岸沿いにある「須磨駅」まで徒歩で移動していました。もちろん、「高倉台」から「須磨駅」までは市バスが運行されているのですが、大学に入学してからはそのバスを利用することはほとんどありませんでした。大学に入学したら学費意外の様々な費用はすべてアルバイトでなんとかするというのが我が家のルールでした。私は交通費を節約するために、駅まで歩くことにしたのでした。片道2.3km。それほどの距離ではないのですが、高台にある「高倉台」から駅までは急な坂道になります。ですから、帰りはこの坂道を登らねばなりませんでした。雨の日も、寒い日も、この坂道を歩いて通学しました。急いで歩くと、だいたい25分程で歩けました。一昨日は、「高倉台」から駅まで、学生時代のように歩いてみることにしました。裏道のようなコースなので、そのとっかかりをみつけるのに少し苦労しました。

▪︎ひとつ前のエントリーの続きです。高校から大学まで暮らした、神戸市須磨区にあるニュータウン「高倉台」。私は、その「高倉台」にある自宅から、須磨海岸沿いにある「須磨駅」まで徒歩で移動していました。もちろん、「高倉台」から「須磨駅」までは市バスが運行されているのですが、大学に入学してからはそのバスを利用することはほとんどありませんでした。大学に入学したら学費意外の様々な費用はすべてアルバイトでなんとかするというのが我が家のルールでした。私は交通費を節約するために、駅まで歩くことにしたのでした。片道2.3km。それほどの距離ではないのですが、高台にある「高倉台」から駅までは急な坂道になります。ですから、帰りはこの坂道を登らねばなりませんでした。雨の日も、寒い日も、この坂道を歩いて通学しました。急いで歩くと、だいたい25分程で歩けました。一昨日は、「高倉台」から駅まで、学生時代のように歩いてみることにしました。裏道のようなコースなので、そのとっかかりをみつけるのに少し苦労しました。

▪︎「高倉台」のある山から降ってくると、そこはもう須磨海岸です。トップの写真は、山陽電車の「須磨駅」です。小さな駅です。しかし、この駅の雰囲気は山と海がせまった須磨のこじんまりした風景に似合います。人によっては、「神戸の中心市街地を関東の横浜に例えるのならば、須磨は逗子や湘南だ」ということを言われます。なるほど、その意味、よくわかりますよね。三宮や元町の海岸に近い街並みは、震災後、すっかり変化してしまいました。それに対して、須磨は、まだ昔の面影が濃く残っています。私自身は、学生時代、山陽電車よりも当時の国鉄をよく利用していました。ということで、JR「須磨駅」もチラリと拝んできました。

▪︎青年時代に暮らした須磨を堪能しました。本当は、まだ明るいうちに「須磨駅」に到着し、海に山が迫る独特の景観を写真に撮りたかったのですが、すでに日没していました。ということで、奈良の自宅に帰ることにしました。以前であれば、奈良までだと、JRで「大阪駅」までいき、こんどは大阪市営地下鉄に乗り換え「梅田駅」から「難波駅」まで行き、難波からは「大阪難波駅」から近鉄に乗る…というコースになるのですが、この日、私鉄1本で帰宅しました。阪神電鉄と近鉄が相互乗り入れしているからです。「須磨駅」は山陽電車の駅ですが、ひとつ明石寄り(西寄り)の「須磨浦公園駅」まで、1968年の神戸高速鉄道会社の開業により阪神電車が乗り入れています(1998年までは阪急電車も乗り入れていました)。山陽電車「須磨駅」から阪神電車で「阪神尼崎駅」まで移動し、そこからは近鉄に乗り換えて奈良まで移動できるのです。便利な世の中になりました。

深草

▪︎今日は、深草キャンパスで、定例の大学院の会議が開催されました。そのあと、知り合いの先生の研究室を訪問して、少し情報交換をさせていただきました。もちろん他学部の方ですが、これからの龍谷大学の行く末、特に瀬田キャンパスの行く末に関して、いろいろ情報交換させていただきました。ありがたいことです。その後、外のでると、写真のような感じになっていました。

▪︎今日は、深草キャンパスで、定例の大学院の会議が開催されました。そのあと、知り合いの先生の研究室を訪問して、少し情報交換をさせていただきました。もちろん他学部の方ですが、これからの龍谷大学の行く末、特に瀬田キャンパスの行く末に関して、いろいろ情報交換させていただきました。ありがたいことです。その後、外のでると、写真のような感じになっていました。

▪︎トップの写真は、iPhone6plusのパノラマ機能を使って撮ったものです。昼間から夜に移行する時間帯、見慣れた風景であっても不思議な魅力を発します。右端の建物は、ひとつだけ明るい照明がついています。現在建築中の新校舎です。夕方ですが、なかでは工事が行われていました。

▪︎中段左。これも深草キャンパスです。といっても、「おっ…」と思ったのは、微かにまだ明るさを残した空です。写真を撮ろうと意識することで、その微妙な美しさが見えてきました。キャンパスを出て、京阪の深草駅に向かいました。下段の写真は、跨線橋の上から撮った深草駅です。ちょうど「出町柳」行きの普通電車が深草駅に入ってくるところでした。これも見慣れた風景ですが、こうやって写真に撮ると、普段は思いもしない感覚が味わえるのです。

フロム鉄道(その1)

■今年の夏の家族旅行は、北欧のノルウェーでした。特に、鉄道好きの私にとって、フィヨルド観光にいくさいに乗った「フロム鉄道」は、最高の思い出になりました。フロム鉄道は、ノルウェー国鉄のオスロからベルゲンに向かうベルゲン線のミュルダル駅から分岐してフロム駅にいたる、全長20kmたらずの鉄道です。ただし、フロム鉄道の魅力は距離ではなく、高度の落差にあります。ミュルダル駅は標高865m、そこからフィヨルドの港町フロムまで、急勾配の山間部をクネクネと走りながらくだっていくのです。その間、風光明媚な風景が眺められることから、世界的に有名になっています。今回は、フロム駅に到着したさいの写真をアップしました。

■【上段左】自転車を列車に乗せている人たちがいました。サイクリングと鉄道が、あたりまえのように結びついていますね。日本でも、このような仕組みがもっと広がったらいいのに…とつくづく思います。【上段右】フロム鉄道の「NSB El17型機関車」です。下の方についているのは、除雪するためのものでしようか(たぶん…)。【下段右】駅の向こうは、フィヨルドの港に接岸している観光旅客船です。かなり大きな船です。こういう船も接岸できるだけの深さがあるということなのでしょうね。このフロムという町は、ノルウェー最大のフィヨルドの支流にあたるアウルランフィヨルドの最奥にある町です。海からは、200kmは離れていると思います。フィヨルドは、氷河による浸食作用によって形成された複雑な地形の湾・入り江のことです。自然の力に圧倒されます。ソグネフィヨルドだと、崖と水深をあわせて1,000mにもなると聞いたことがあります。