春の平湖

■昨日ことになります。草津市に用事があり車で出かけました。残念ながら用事を済ませることはできませんでしたが、せっかく草津まで来たので帰りは草津市志那町にある平湖という内湖の周りを散歩して帰ることにしました。この平湖と隣接するもうひとつの柳平湖は、昨年末に出版した『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会) の中に登場します。この本は、総合地球環境学研究所で取り組んた研究プロジェクトの成果をまとめたものですが、研究プロジェクトの研究員であった池谷透さんが第2章5節で「在来魚がにぎわう内湖の再生に向けて」という論文で、内湖の環境保全活動と関連した研究を地域の皆さんとじっくり向き合いながら進めてこられました。

■ここでは、詳しくは説明しませんが、池谷さんはとても丁寧に超学際的研究を進めてこられました。池谷さんは、自然科学の分野の専門家ですが、私たち社会学者のように丁寧に地域の皆さんにインタビューを重ね、資料を発掘し、それらを総合的に受け止めらがら研究を進めてこられました。また、内湖に隣接する支那町の皆さんが滋賀県や草津市と協働しながら進めてきた保全事業にも専門家として関わってこられました。私も、少しだけですが、そのような池谷さんの研究のお手伝いができたのではないかと思っています。少し前のことですが、この内湖の風景を眺めながら、ちょっと懐かしい気持ちになりました。昨日は、少し風が強かったですが、気持ちよく散歩できました。内湖の岸近くをゆっくり泳ぐ魚の尾びれが確認できました。私には種類がわかりません(フナかな…)。これからは、このような岸に近い浅い場所で産卵します。

『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)

■ずっと編集に取り組んできた例の本、出版されるのは月末だそうです。これで、気持ちがスッキリしました。次の仕事に頭と気持ちを切り替えることができます。

■ずっと編集に取り組んできた例の本、出版されるのは月末だそうです。これで、気持ちがスッキリしました。次の仕事に頭と気持ちを切り替えることができます。

■この本は、総合地球環境学研究所(大学共同利用機関法人人間文化機構)の文理融合型プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」の成果をまとめたものです。プロジェクトに参加した人たちが各自の成果を学術論文にまとめ、その論文をもとに原稿を執筆した…わけですが、そのような論文を束ねただけの本ではありません。全体を貫き通す研究プロジェクトの考え方を強く意識して編集しています。

■ですから、通常の論文集ではありません。文理融合を志向する上での困難、地域と連携していく超学際的研究を目指す上での困難、そのような困難にも愚直に取り組んだことがわかるように工夫しています。また、プロジェクトの進捗の際に何があったのかが垣間見えるような工夫もしています。個々には、素晴らしい成果が出ているわけですが、全体としての評価については、いろいろご意見をいただかねばなりません。私自身は、「どうだすごいだろ〜」と胸を張るようなつもりでこの本を編集していません(そのような本は、世の中にたくさんありますけど、少なくとも私は違います)。正直にプロジェクトのことを書いています。この本が、個別のディシプリンの壁を越えて、環境科学の新たな地平を切り開いていこうとする方たち、特に若い研究者の方たちや、地域社会で環境問題に実践的に取り組む方達にぜひ読んでいただきたいと思って編集しました。そのような願いも、本書とともに読者に届けば幸いです。

■以下は、目次です。

はじめに

序 地球環境の中の流域問題と流域ガバナンスのアポリア

序-1 流域への注目と2つの研究戦略

(1)教育映画 “Powers of Ten”

(2)空間スケール

(3)水平志向の研究戦略

(4)垂直志向の研究戦略

(5)先行するプロジェクトについて

序-2 学際研究・文理融合研究から超学際的研究へ

はじめに

(1)文理融合による2つの先行プロジェクト(1997-2006年度)

(2)超学際的アプローチによる流域ガバナンス研究の展開(2014-2019年度)第1章 流域ガバナンス研究の考え方

第1章解説

1-1 文理融合型研究プロジェクトの「残された課題」

(1)相似的関係にある2つのアポリア

(2)研究プロジェクト「地球環境情報収集の方法の確立」

(3)研究プロジェクト「琵琶湖―淀川水系における流域管理モデルの構築」

(4)残された課題

1-2 流域における生物多様性と栄養循環

(1)なぜ、生物多様性は必要か?

(2)生物多様性とは何か?

(3)流域の生物群集の固有性と階層性

(4)生物多様性の恩恵

(5)生物多様性と栄養循環

1-3 流域における地域の「しあわせ」と生物多様性

(1)「魚のゆりかご水田」プロジェクト

(2)経済的利益の向こうに見え隠れすること

(3)農家にとっての「意味」

(4)集落の「しあわせ」

1-4 「4つの歯車」仮説 垂直志向の研究戦略の展開

(1)「鳥の目」と「欠如モデル」

(2)経済的手法と人口減少社会

(3)「ブリコラージュ」と超学際

(4)「4つの歯車」仮説

(5)協働の本質

1-5 2つの流域を比較することの意味

(1)シラン・サンタローサ流域

(2)流域を比較することの意味

(3)「虫の目」による修正

(4)本書の構成◉コラム1-1 湖沼をめぐる循環とガバナンス 2つの視点はなぜ重要か?

◉コラム1-2 環境トレーサビリティと流域の環境第2章 野洲川流域における超学際的研究の展開

第2章解説

2-1 琵琶湖と野洲川流域――インフラ型流域社会の特徴

(1)琵琶湖の固有性と多様性

(2)野洲川流域の風土と文化

(3)変貌する琵琶湖と流域管理

(4)インフラ型流域社会

(5)流域の新たな課題

(6)流域管理から流域ガバナンスへ

2-2 上流の森を保全する多様な主体の「緩やかなつながり」

(1)大原の概要

(2)森林保全を担う主体の多様化

(3)上流の森林地域でのフィールドワーク

2-3 圃場整備と少子高齢化――「地域の環境ものさし」によるアクションリサーチ

(1)小佐治地区の地理的特徴

(2)圃場整備と生態系基盤の変容

(3)小佐治地区の環境保全活動

(4)アクションリサーチと「地域の環境ものさし」

(5)「地域の環境ものさし」が地域にもたらしたもの

2-4 魚と人と水田――「魚のゆりかご水田」

(1)須原地区の地理的特徴

(2)琵琶湖に生息する魚

(3)琵琶湖総合開発による人や魚の変化

(4)「魚のゆりかご水田」プロジェクト

(5)「魚のゆりかご水田」5つの恵み

(6)経験知と科学知

(7)「魚のゆりかご水田」プロジェクトの課題

(8)経験知と科学知で人と人、人と自然をつなぐ

2-5 在来魚がにぎわう内湖の再生に向けて

(1)内湖と人の関わり

(2)志那の内湖

(3)内湖を残す

(4)内湖の保全・利用をめぐる関係性と生きものへの配慮

(5)次世代に残す魅力あるまちづくりに向けて

2-6 南湖の水草問題をめぐる重層的なアプローチ

(1)水草問題の経緯と現状、滋賀県の対策

(2)水草が植物成長に及ぼす効果

(3)水草利用と環境保全

(4)水草問題の多面性

(5)水草問題から新しい環境自治へ◉コラム2-1 水田における栄養循環調査――田越し灌漑と冬季湛水は水質保全に貢献するか?

◉コラム2-2 「鮒の母田回帰」を確かめる――ストロンチウム安定同位体比による分析第3章 流域の対話を促進するために

第3章解説

3-1 流域の栄養循環と生物多様性との関係

(1)「鳥の目」から見た栄養循環の特性と流域ガバナンス

(2)野洲川流域の栄養物質の動態と人間活動

(3)安定同位体を用いたリン酸の発生源解析

(4)懸濁態リンの流出と発生源

(5)野洲川流域の栄養循環と生物多様性の関係

(6)川の中の栄養物質の動き――川の水質浄化作用

(7)生物多様性と栄養循環のかかわり

3-2 信頼関係がつむぐ主観的幸福感――野洲川流域アンケート調査に対するマルチレベル分析

(1)主観的幸福感に関するこれまでの研究成果

(2)野洲川流域アンケート調査――「幸福な個人」と「幸福な地域」

(3)信頼の二面性――「きずな」と「しがらみ」

(4)「しがらみ」を緩和する一般的信頼

(5)流域全体の「しあわせ」の醸成に向けて

3-3 流域の栄養循環と地域のしあわせを生物多様性でつなぐ

はじめに

(1)「4つの歯車」仮説

(2)「4つの歯車」仮説の実態:野洲川流域を対象として

(3)超学際的研究におけるツールとしての意義◉コラム3-1 リンはどこからやってくるのか? リン酸酸素安定同位体比による分析

◉コラム3-2 流域からの地下水経由による琵琶湖へのリン供給

◉コラム3-3 産業連関分析からひもとく経済活動が引き起こすリンの流れ第4章 シラン・サンタローサ流域における超学際的研究の展開

第4章解説

4-1 ラグナ湖流域における人口の急速な増加と開発――流域管理の課題

(1)フィリピン開発の歴史と課題

(2)シラン・サンタローサ流域における流域管理の課題

4-2 シラン・サンタローサ流域におけるコミュニティが抱える課題――カルメン村を事例として

(1)カルメン村の概要

(2)周辺開発によるカルメン村の変容

(3)開発影響下にあるカルメン村の将来

(4)マリンディッグの泉の保全に関するアクションリサーチ

4-3 シラン・サンタローサ流域における栄養負荷、栄養循環と生物多様性の現状

(1)流域の土地利用と河川の栄養バランスの不均衡の関係

(2)栄養螺旋長の計測による河川の栄養代謝機能の評価

(3)栄養負荷と大型底生無脊椎動物の多様性の関係

(4)シラン・サンタローサ流域における栄養循環と生物多様性、今後の展望

4-4 サンタローサ流域における共通の関心(Boundary Object)――地下水問題

(1)歴史的に豊富な地下水

(2)地下水に関する問題と懸念

(3)シラン・サンタローサ流域の地下水の窒素汚染の現状

(4)バウンダリーオブジェクトとしての地下水

(5)ワークショップによる調査活動のまとめ

4-5 サンタローサ流域委員会の発展と地域の福祉

(1)サンタローサ流域における流域管理に向けた協力・協働の歴史

(2)サンタローサ流域委員会(SWMC)の設立(2017年)

(3)サンタローサ流域委員会(SWMC)の制度分析

(4)サンタローサ流域における参加型ステークホルダー分析

(5)協力関係の強化にむけて――サンタローサ流域フォーラムの開催

(6)サンタローサ流域の流域ガバナンスの今後第5章 流域ガバナンス研究の超学際的発展にむけて

5-1 垂直志向の研究戦略から明らかになったこと

(1)第三のアプローチ

(2)野洲川流域とシラン・サンタローサ流域の結果の差異は何によるのか?

(3)未来の専門家の姿

5-2 多様な流域のモザイクとしての地球

(1)多様な流域のモザイクとしての地球――ユニバーサル型の地球環境問題の視点から

(2)地球環境研究の文脈の中での私たちのプロジェクト

(3)「ジャーナル共同体」からの越境謝辞

索引

執筆者一覧

『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)、責了。

■一昨日の月曜日の出来事です。総合地球環境学研究所での研究成果をもとにした、『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)、責了(責任校了)しました。出版会の編集者に「これで責了、でよろしいでしょうか?」とメールで確認されてドキドキしましたが。

■普通の論文集ではないので、本の全体に一本太い筋(文理融合型プロジェクトの論理)を通す作業に疲れました。本当に。今日は、もう1人の編者である谷内茂雄さん(京都大学生態学研究センター)と、朝から夕方まで、ずっと龍谷大学で最後の編集作業を行っていました。そして、責了です。というわけで谷内さんと、とりあえずの慰労も兼ねて、一緒に夕食を摂りました。

■おそらく、私たち2人は、もうこんなしんどいことは、二度とできないと思います。しんどいこと…とは、難しいこの手の本の編集だけでなく、文理融合型の研究プロジェクト自体もです。7年間取り組みましたが、年齢的に、体力と気力が持ちません。二度とと書きましたが、谷内さんと私は、流域環境問題に関する文理融合型の研究プロジェクトに取り組むのは、これで三度目になります。ですから、四度目はないということですね。2人とも、研究者の人生のかなりの時間を、この手の文理融合型の流域研究プロジェクトに捧げてきました。

■今回のプロジェクトの最後では、谷内さんと、毎晩のようにzoomによる編集作業を続けました。これからはこのようなことをしなくても良いわけで、少しは体調が回復してくれるのではないかと思います。谷内さんも同じ気持ちだと思います。大袈裟に言っているのではなく、ホンマの話です。2人とも、ホンマに体調を崩しました。で、この仕事が解決したら(完全に終了したら)、2人の思い出の地?!岩手に、慰安旅行に行こうといっています。まあ、コロナで実際には今のところ行けませんけど。

■でも、歳を取れば取るほど、時間の経過はスピードを増してきます。facebookで知りましたが、最善寺というお寺の伝導掲示板には、このような法語が掲示してあったようです。「三十までは各駅停車、四十までは快速列車、五十までは急行列車、六十過ぎれは超特急」。残された時間を何に優先的に使っていくのか、いろいろ考えなければばなりません。

【追記】

■聖書にこういう言葉があるそうです。「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む」(ローマの信徒への手紙5:3-4)。とても自分自身に忍耐があったとは言えないけれど、この仕事の終了までなんとか辿り着けたこと、そしてこの7年の経験が、この言葉と重なりあうものであってほしい…と思います。あと母校関学のスクールモットー、Mastery for Service (マスタリー・フォー・サービス 奉仕のための鍛錬)は、「社会学をやっている自分が、なんでこんなプロジェクトをやっているのだろう…」と迷った時に、いつも自分を励ましてくれました。

■これからは大きなプロジェクトはせずに、コツコツと楽しみながら自分の研究を続けていければ、そして流域の保全に関する実践的な取り組みに関わっていければと思います。平安時代、人々から「阿弥陀丸」と呼ばれた念仏信仰(称名念仏・専修念仏)の先駆者、教信のことをイメージしながら、自分の立っている場所から、流域ガバナンスのことについて考え・発言し・行動していければと思います。少なくとも前期高齢者を終えるまでの期間は、そのようなことができる健康と体力も維持したいと思います。もう、なんだか退職するかのようなことを書いていますが、あと6年間、定年退職まで龍谷大学に勤務するつもりです。残された大学教員の時間を大切にして頑張りたいと思います。

滋賀県立大学を訪問

■昨日は、午前中、瀬田キャンパスで仕事でした。コロナ禍の中、学生が調査に出かける際は、担当教員が書類を書いて申請しなければならないのです。けっこう煩雑なんですね。それから学外にもメールをして、本の編集作業もして…と諸々の用事を済ませてから、午後は南彦根・八坂にある滋賀県立大学へ移動しました。

■滋賀県立大学では、ひさしぶりに高橋滝治郎さんにお会いしましたと。県庁の農政部長をされている時は、滋賀県の取り組みが、FAOによって「世界農業遺産」に認証されるようにと、まるで祈願するかのように、多くの滋賀県庁職員の皆さんと一緒に「100kmウルトラウォーキング」を何度も一緒に歩きました(いつも前半でいてきぼりにされ、私がゴールした時は、すでに帰宅されているというパターン…)。今は県大の地域連携担当理事をされおられます。お会いしたのは短い時間でしたが、お元気そうでした。

■高橋さんにご挨拶をした後は、環境科学部の瀧健太郎さんの研究室を訪問しました。特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長としてお話を伺いました。予想通り、とてもおもしろいお話をお聞かせくださいました。河川工学、小さな自然再生等がご専門です。瀧さんのこれまでのお仕事についてお話しいただきながら、合意形成の問題についてにいろいろ学ぶことができました(これ、「琵琶故知新」のサイトで記事になる予定です)。瀧先生、ありがとうございました。瀧さんへのインタビューを終えて、これから大津に移動しました。「琵琶故知新」の理事の皆さんとの打ち合わせです。このブログにいくつも書いてきましたが、「びわぽいんと」の運営に関する打ち合わせです。コロナ禍で、ちょっと足踏み状態なのですが、少しでも前進しなければなりませんからね。

「孫の絵」と編集作業

■先週の土曜日のことになりますが、子どもと孫たちが、妻の還暦のお祝いをしてくれました。石山にある料理店で、美味しい京懐石料理をいただいた後、今度は自宅で、孫のひなちゃんやななちゃんと楽しい時を過ごしました。子どもたちからは還暦記念や花束のプレゼントがあり、さらに3歳になった1人目の孫であるひなちゃんからは、小さな絵がプレゼントされました。右端のウルトラマン??のような人物がおばあちゃん。熱が出たり、何かあった時にウルトラマンのように頼りになるのはおばあちゃんですしね。真ん中は孫本人です。少し離れたところに、お目目がぱっちり、髪も髭もフサフサで黒々としている人がいますが、これはおじいさんです。実物とは真逆ですね。ハンサムに描いてくれてありがとう。

■さてさて、このような幸せな時を過ごすことができたのは土曜日だけ。日曜日からは、再び、本の編集作業がずっと続いています。文理融合型プロジェクトの研究成果を元にした、『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」 』(京都大学学術出版会)という本です。もう1人の編者の京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さんと、毎日のようにzoomを通して細かいところまでやりとりをしながら、編集作業を行なっています。

■土曜日は、昼間はお祝いの会や孫と過ごしていたので晩だけになりましたが、日曜日は、午前、午後、晩の3回に分けて合計7時間ほど編集作業に取り組みました。この本が生まれるまで…というか、研究プロジェクトの期間には、いろんなことがありすぎて、思い出したくもないことも多いわけですが、そんなこんな、いろいろあっても、もうじきゴールということになります。私自身は、もう年寄りの部類に入ってきたので、体力や気力のいる文理融合型の研究プロジエクトは、もうこれで最後かと思いますので、なんとか頑張って編集作業を終えたいと思います。

■ただ、さすがに肩や首が鋭い痛みを発してきたので用心しています。この後に、頭痛や難聴が続くと、またまたメニエール病になって寝込んでしまうので。今月いっぱいは、このような作業が続くのかな…。編集者の方とスケジュールを調整しながら、身体を騙しながらの作業になります。今月は入試業務もあるし、博士後期課程の審査もあるし…激務の月になりそうですが、来月は近くの温泉に「Go To トラベル 」で行くことができそうなので、それを目標に頑張ることにします。

■まあ、日曜日はそのような1日だったのですが、夕飯の買い物のついでにホームセンターに寄り道して、黄色のチューリップの球根20個、ヒヤシンスの球根3個、ヤマユリの球根2個、それからタイムの苗を衝動買いしました。黄色いチューリップは、全部1つの鉢に植える予定にしています。春、花が咲いた時のボリューム感を想像して今から楽しんでいます。ヒヤシンスも小さな鉢に植えて、リビングの窓際に置く予定です。朝、リビングの雨戸を開けた時に、漂ってくる素敵な香りが楽しみです。ヤマユリが咲くのは夏ですね。こちらも甘い強い香りがしますね。私は、良い香りがする草木が好きなのだと思います。枯らしてしまったジンチョウゲ、蛾の幼虫に葉を全て食べられてしまったクチナシも、香りのする花を咲かせます。そのうちに、リベンジして素敵な花を咲かせようと思います。明日の午前中はインフルエンザの予防接種があるのですが、朝のうちに、球根や苗を植えてしまおうと思います。

本の編集作業と首・肩凝り

■昨日の午後は、以前、総合地球環境学研究所で取り組んだプロジェクトの成果を流域ガバナンスに関する書籍にまとめる編集作業に没頭しました。一緒にこの本の編者をしている谷内茂雄さんの京大生態研の研究室で、14時過ぎから21時過ぎまで、ぶっ続け7時間の編集作業を行いました。

■目が節穴の私の場合、黙読だけでチェックするのは心許ないということで、小さな声で音読をしつつ、赤ボールペンを入れていきました。単純な「てをには」的なミスや誤字脱字、そして用語の統一等だけでなく、論理のねじれ等も谷内さんと相談しながら修正していきました。結果、首から始まり肩に至るまでキリキリとした痛みが広がっていくことになってしまいました。

■凝りによる痛み。私の場合、これが続くとリンパ液の流れが悪くなり、難聴、そしてメニエール病といういつものパターンに陥ってしまいます。とはいえ期限が決まっているので、明日以降もキリキリした痛みの様子を伺いながらの作業になります。痛み止めの膏薬を貼って、痛みを緩和しながら作業を続けていくことになりますね、たぶん。編集という作業、私のような粗忽物には向いていない作業なのです。だから、余計に辛い。作業の方も、本のページ数でいうと、今日はたった52ページしか進みませんでした。なかなか、厳しいものがありますね。今月末までにさらに64ページ、今度はzoomで作業を続けることになります。

■7時間ぶっ続けで作業をした後は、瀬田駅前の「らんぷ亭」で遅い夕食でした。サムギョップサルとチヂミ、そして生ビールを美味しくいただきました。マスターありがとうございました。

「オーパル」さんを訪問

■昨日の午前中、参加している市民団体「水草は宝の山」(水宝山)のメンバーの皆さんのところへ伺いました。この「水宝山」を母体して設立された非営利活動法人「琵琶故知新」の最近の活動状況について、事務局長の藤澤栄一さんと一緒にご説明するためです。

■昨日の午前中、参加している市民団体「水草は宝の山」(水宝山)のメンバーの皆さんのところへ伺いました。この「水宝山」を母体して設立された非営利活動法人「琵琶故知新」の最近の活動状況について、事務局長の藤澤栄一さんと一緒にご説明するためです。

■まず最初に伺ったのは、湖西の琵琶湖畔にあるスポーツ・環境体験施設「オーパル」代表取締役の山脇秀錬さんです。「オーパル」について少しご紹介しますが、修学旅行等、学校向け琵琶湖体験学習 ・琵琶湖での活動を中心とした自然体験 ・カヌー(カヤック)、ウォーターボール、ウェイクボードなどのスクール ・ドラゴンボートの普及活動 ・子どもを対象としたレーシングカヌー教室などを事業として取り組んでおられます。

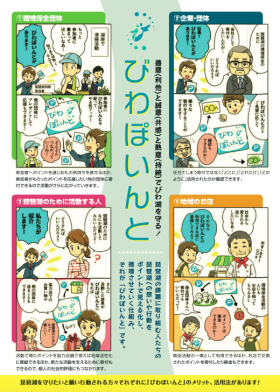

■さて、山脇さんには、まず「びわぽいんと」の進捗状況をご説明いたしました。「びわぽいんと」とは、facebookやこのブログでもご紹介してきましたが、琵琶湖の環境保全活動に取り組む諸団体がつながり支え合うための仕組みです。

オーパル

びわぽいんと

■「びわぽいんと」の進捗状況についてご説明したあと、「オーパル」に隣接する浜の様子を拝見させていただきました。今、琵琶湖の水位は低下しているわけですが、それなりの量の水草が漂着していました。また、浜に近いところにも水草が流れ着いていることが確認されました。それらの水草、腐敗すると大変臭くなります。しかし、水からあげて乾燥させれば、そのような悪臭はしません。しかも、土壌改良剤(水草堆肥)として利用することができます。

■今は「オーパル」さんだけで除去をされていますが、将来的には、このような水草の除去に環境ボランティアが参加することができないか、そして除去したのち乾燥させた水草を、地域の菜園の土壌改良剤として使えないか、そのあたりのことを「水宝山」や「琵琶故知新」としては活動の課題においています。活動のメインの浜は、堅田の真野浜になりますが、「オーパル」が管理されているこちらの浜についても、真野浜とは少し違ったスタイルで水草の有効利用を進めることができればと考えています。

■少し遠くを眺めると、東近江市からバスやってこれらた中学生の生徒さんたちが、「オーパル」のドラゴンボートに乗っておられるのが見えました。コロナ禍のために修学旅行に行けなかった代わりに、こうやって琵琶湖を楽しんでおられるようです。

【追記】■私は、琵琶湖の周囲にある個々の浜と、そこに隣接するコミュニティや地域の実情に応じて、漂着する水草の有効利用の仕組みがあって良いと思っています。また、そうでないといけないと思っています。そのような水草有効利用の仕組みを「小さな循環」と呼んでいます。外部から「小さな循環」を繋いで「大きな循環」にしてやろう…などとは思ってはいけません。「小さな循環」の中で参加される皆さんにとっての参加することの「意味」がきちんと担保されることが非常に重要だからです。「小さな循環」は小さいままで良いし、それが大切だと思うのです。その上で、異なる多様な「小さな循環」と緩やかにどう連帯していくかが問われることになります。

■このような「小さな循環」とは別に、「大きな循環」があっても良いと思います。毎年、滋賀県が刈り取り船で南湖の水草を刈り取っています。大量の水草を刈り取っています。それらの大量の水草は陸地で乾燥させ、無料で配布されていたと思います。税金を使って刈り取っているので、刈り取った水草をどういう仕組みで有効利用していくのか、そこには様々な制約条件があるのではないかと思います。理想を言えば、刈り取った水草から生まれた経済的価値を、刈り取りの費用に還元していくような社会的仕組みができて欲しいと思います。

「龍谷大学生物多様性科学研究センター」のプロジェクト

■我が家の小さな庭には道路に面して法面があります。その法面に秋明菊が一輪咲きました。昼間は暑すぎて秋がやってくる感じはしないけれど、朝夕は少しずつごくわずかに秋の気配を感じられるようになりました。秋明菊の花が咲いたので、秋の到来がもうすぐであることを、さらに実感することができました。一輪だけなので、この子⁈だけちょっとフライング気味ではありますが…。この秋明菊の上には萩が覆っている感じに茂っています。萩の花が咲き、彼岸花が咲くと、この法面は秋の雰囲気満載になります。もう秋に近づいているわけです。にもかかわらず、今年はコロナ禍で仕事の方もなかなか進捗していません。そのような中、参加しているひとつの研究プロジェクトが動き始めました。

■龍谷大学では、理工学部の教員を中心に「龍谷大学生物多様性科学研究センター」が2017年に設立されました。私は社会学部の教員ですが、このセンターのメンバーになっています。コロナ禍のため、なかなか動き始めることができませんでしたが、昨日、この「龍谷大学生物多様性科学研究センター」の山中裕樹さんとZoomで相談をして、今後の活動の見通しが立ってきました。

■このセンターの目玉は「環境DNA」を分析する技術です。もちろん、社会学を専門としている私自身は、そのような技術を使って調査を行うわけではありません。この「環境DNA」を社会とどうつなげていくのか、その辺りが私の仕事になるのかなと思っています。多くの皆さんが参加することにより、「環境DNA」を使って琵琶湖や琵琶湖流域の生物多様性の状況を科学的に明らかにし、それを社会的に「見える化」してシェアすること、そして政策的にも使えるようなものにしていくこと、そのようなことを目指していきます。また、生物多様性に関する自然科学的データに、かつての水辺環境に関する質的なデータ(利活用に関する様々な記憶等)、そのような人文社会的なデータも重ね合わせて、様々な発見ができればと思っています。

■「見える化」するためには、情報処理の専門家のお力も借りなければなりません。いろんな分野の専門家の皆さん、琵琶湖の生き物に関心を持つ皆さん、行政の職員の皆さん、そして民間企業の皆さん…多様な皆さんと連携することにより、この研究、事業を進めていくことになろうかと思います。個人的な研究を除けば、大学教員の残りの期間で、一番大きな仕事になるのではないかと思っています。

関連記事 : 「環境DNA」が可視化する生態系のビッグデータとは?

「沖縄戦デジタルアーカイブ〜戦世からぬ伝言〜」、そして「流域アーカイブ」へ。

■沖縄タイムス社、渡邉英徳さんの研究室(首都大学東京→東京大学)、GIS沖縄研究室で、沖縄戦の推移を地図と時間軸で表現した「沖縄戦デジタルアーカイブ~戦世からぬ伝言」を制作されています。以下のようなものです。上の動画からもその様子を理解することができますが、実際にご覧いただければと思います。

沖縄タイムスに掲載された沖縄戦体験者の証言と、戦没者名簿から読谷村出身者の戦没地、沖縄戦時に撮影された写真を地図に重ね合わせた。地図は1945年当時の航空地図と1948年の地形図、そして現在の地図と航空写真から成る。沖縄戦時と現在とを比べながら、沖縄戦体験者と戦没者の足取りをたどり、貴重な証言を読みながら、沖縄戦の実相に触れることができる。

■渡邉英徳さんは、アメリカ軍によって広島や長崎に投下された原爆の被爆に関しても、アーカイブを制作されています。こちらもご覧いただければと思います。

ナガサキ・アーカイブ

ヒロシマ・アーカイブ

■このような仕組みを、広い意味での環境保全にも役立てることができると思っています。例えば、ある流域の皆さんに、「どのように身近な水辺環境を利用していましたか…」と、古い地図(旧版の地形図)を元にインタビューさせていただきます。その際は、上田洋平さんが発案した「心象絵図」の中にある「五感アンケート」ような、身体の奥底に眠っている体験も語っていただく必要があろうかと思います。あれば、古い写真も拝見してインタビューを行う。そのようなデータを、デジタルアーカイブにしてみたらどうなるのか…。「流域アーカイブ」ですね。博物館とも連携してできないかなあ…。そのようなことを妄想しています。いろんな人々の体験が蓄積していくことによって、そこから何かが立ち上がってくるような気がします。

「琵琶故知新」の理事会

■金曜日の晩は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会でした。出席は、私も含めて7人。そのうち3人の方がZoomによる出席で、お1人欠席でした。この理事会、だいたい月1回のペースで開催しています。「琵琶故知新」では公式サイトも整え、環境保全活動を相互に支え合うための「びわぽいんと」の仕組みを、これから稼働できるように鍛え上げていくための活動に入る予定だったのですが、新型コロナウイルスの感染拡大の中で、活動が停滞してしまいました。どうやって前進させていくのか。この日の理事会では、お互いにアイデアを出し合いました。もっとも理事会とはいってもご覧の通り、ビールなども飲みながらリラックスして、みんなで夢を語ることを楽しんだわけです。もちろん、夢だけ語っていては前進しません。琵琶湖汽船の川戸さん(副理事長)の提案をもとに、ロードマップと役割分担を明確にすることになりました。近江ディアイの藤澤さん(事務局長)と私とで叩き台を作り、次回の理事会で意見をいただく予定です。私自身、NPOの運営は初めての経験で、いろいろ勉強になります。六十の手習…というやつでしょうか。

■こちらは「琵琶故知新」の公式サイトです。この公式サイトを開設した目的は、「びわ湖で活躍する人たちとびわ湖について情報を探している人たちをつなぎ、多くのみなさんにびわ湖の環境問題に関心をもってもらうこと」にあります。それぞれの方が、それぞれの立場から琵琶湖に関心をお持ちかと思いますが、その関心の持ち方は様々です。様々と書きましたが、言い換えれば、その多様性や多元性を活かすようなネットワークが生まれれてくると素敵だなと思っています。

■この公式サイトの「びわ湖トピックス!」では、インターネット、メディア、公共団体、ブログなど、さまざまな琵琶湖に関する情報を「びわ湖トピックス」としてこちらのコーナーでお知らせしています。琵琶湖に関する情報を探そうと思うと時間がかかってしまうことから、こちらのコーナーを見ていただければ、皆様の欲しい琵琶湖情報に出合えるかもしれません。その他にも、「びわ湖あれこれ」、「人・団体」、「食・体験」、「イベント」等で、様々な情報を提供してまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

■「びわぽいんと」については、こちらからご覧ください。

■「琵琶故知新」では、滋賀県内の環境保全団体やグループの皆様、CSRやCSV、それからSDG’sに関心をお持ちの企業の皆様、行政機関の皆様に、この「びわぽいんと」に関してご説明に上がることを予定しています。どうかよろしくお願いいたします。また、大津市の真野浜をベースビーチにして、様々な楽しみながら水辺環境の保全に取り組み、素敵なビーチにしていくための活動に取り組みたいと思っています。また、こちらのブログでもご紹介させていただく予定です。