大津の街中で買い出し

▪️午前中は、締め飾りをドアに取り付け、大掃除の続きを行いました。そして、午後から大津の街中に買い出しに出かけました。大津の街中には、アーケードのある3つの商店街があります。その商店街を中心とした界隈にあるお店で買い出しをしました。まずは、有名な漬物屋の八百与さんです。こちらでは、ウリの長等漬け(奈良漬)と日野菜漬けを購入。

▪️次は、阪本屋さんへ。こちらでは鮒寿司とエビ豆を購入しました。お正月に子どもたちの家族が集まって来ますが、鮒寿司は私しか食べないのです。量をたくさん食べるものではないので、カットしたものを購入。それから、エビ豆を購入。孫たちに、滋賀県の郷土料理を楽しんで欲しいです。阪本屋さんでは、若旦那の内田真太郎くんと話もできました。エビがあまり漁獲できていなかったようだけど、エビ豆だけはなんとか商品として販売できたとのことでした。しかし、貝類については、内田くんの言い方では「全滅」。商品として販売する量は全く手に入らなかったようです。原因は色々あるのでしょうが、貝類が成長するのに必要な餌が不足していることを心配されていました。琵琶湖の漁業者はもちろんのこと、水産物を仕事にされている阪本屋さんのような食品加工業者さんも、琵琶湖の環境の変化が経営に直結してきます。

▪️そのあとは、平井商店さんに伺いました。以前ゼミの学生たちが湖西の農家の皆さんと平井商店さんを繋いでプロデュースした「純米吟醸 無濾過生原酒 北船路」を購入しました。ラベルの左端には、「村おこしプロデュース龍谷大学米づくり研究会」と書いてあります。この研究会、今はありませんが、当時ゼミ生たちが作った研究会でした。ただ、私の場合は持病のため、糖を含む日本酒は控えていますから、購入したのは4合瓶ではなく350mlの小さいものです。お正月にぐい呑み1杯程度、自分で自分に許そうと思います。残念ですが。私は飲めませんが、この投稿をご覧の皆さんには、この「北船路」を手に入れていただき、味わっていただきたいです。ぜひ。今日、平井商店では、ひさしぶりに杜氏でもある平井弘子さんと少しだけですがお話をすることもできました。嬉しかったです。

▪️最後は、千丸屋さんで、花がつおと利尻昆布を購入しました。お正月の間だけは、雑煮のお出汁をきちんととる予定にしています。使った利尻昆布は、冷凍してある山椒と一緒に炊いて佃煮にします。さあ、お正月に向けて、少し気分がアップしてきましたよ。

▪️今は、お正月の準備も、近くのスーパーマーケットでできるし、なんならネットの通販も使えます。そもそも、お正月のお節料理も自宅では作らず、買ってくる方が普通かもしれません。でも、高度経済成長期の頃、スーパーができるまでは、みなさん大津の街中の商店街界隈に食材を求めてやって来られていました。真っ直ぐに歩けないほどの人が行き交い、大晦日も夜中まで買い物客でいっぱいだったと…、そういうお話をいろんな方達からお聞きます。

▪️今、大津の街中にはたくさんのマンションが建設されています。よく知っていた場所が、突然、駐車場になっていて驚きます。そのような駐車場は、いずれマンションが建設されることになります。それは仕方がないところがあります。でも、そのようなマンションに転居されてくる方達から、ずっと愛される商店街になってほしいなと思っています。

大切な寄せ書き

▪️今日から大掃除を始めました。自分の書斎に溜まった書類や古い郵便物の処理。今から思えば、どうしてこんなのを大切に保存しているのだろうと思いますが、処分処分。スッキリします。それから、クローゼットも整理して、スペースを作り、溢れている鞄やリュックの類を収納しました。こうやって整理すると、「自分は鞄やリュックが好きなんやな」と呆れてしまいます。いずれ、これらも断捨離ですかね。

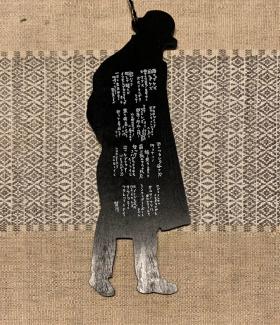

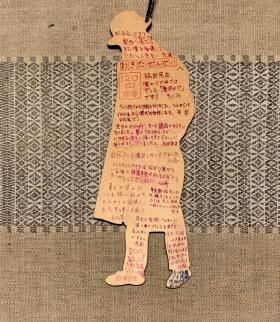

▪️そうやって整理していると、大切なものも出てきます。これ(写真)は、そのうちのひとつ。龍谷大学に2004年に赴任しましたが、それまで勤務していた岩手県立大学の学生の皆さんが龍谷大学に異動する際に贈ってくださったものです(シルエットは、宮沢賢治です)。2004年の2月21日の送別会の時にいただいたものだと思います。寄せ書きを読むと、県大にいるときも、学生さんたちといろいろやっていたことを思い出します。この寄せ書きにも「盛岡ゼミ」とか「キャリア研究会」が出てきます。「盛ゼミ」と「キャリ研」と呼ばれていました。懐かしいです。

▪️私が岩手県立大学に勤務していたのは、1998年の4月から2004年の3月までです。1993~2005年にかけて社会人になった世代のことを「氷河期世代」と呼んでいるようですが、ちょうど重なっています。龍谷大学に異動してから、親しかったみなさん全員とは繋がっていませんが、どうされているでしょうね。今は、45歳ぐらいかな。龍谷大学を退職したら、岩手県立大学時代学生だった皆さんにお会いしたいものです。

仰木の畑でキャベツとケールを植えました。

▪️今日の午前中は、仰木の畑で農作業に取り組みました。例の耕作放棄地で有機農業に取り組むプロジェクトの農作業です。12月11日の投稿にも書きましたが、もうじき、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。ただ、すでに耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めています。

▪️今日の午前中は、仰木の畑で農作業に取り組みました。例の耕作放棄地で有機農業に取り組むプロジェクトの農作業です。12月11日の投稿にも書きましたが、もうじき、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。ただ、すでに耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めています。

▪️前回は、12月11日でしたから、今回はあまり間を置かずに作業が行われました。今日の作業では、新しく苗を植える作業を行いました。新しい畝にマルチシートを貼り、そこに苗を植えるための穴を、専用の器具で開けていきました。植えた苗は、キャペツとケールの苗です。両方とも、種子から育ててきたた苗です。苗を植えた後は、ひとつひとつにジョウロで水をやり、土の保湿効果を高めるために籾殻を蒔きました。

▪️ところで、畑なんですが、元々が水田ですので雨が降るとぬかるんでしまいます。長靴の裏側のスリップ止めの溝にびっちり粘土が入って、どんどん長靴が重くなります。仰木には車でやって来ているのですが、運転時にはスニーカーに履き替えて、長靴は紙を敷いた上に横倒しに置いて、車を汚さないように運転して帰りました。何か、農作業向きの長靴ないですかね。ということで調べてみると、ありますね。滑り止めはついてはいるけれど、今の長靴のように深い溝はないようです。これいいですね。問題は、大きな私の足のサイズに合うものがあるかどうかですね。

▪️今日はとても良い天気でした。風もなく、暖かい中で農作業に取り組めました。これが昨日であると、滋賀県の冬らしい時雨た天気でした。晴れたり、冷たい雨が降ったりしていました。滋賀県の方言では、そういう天気のことを「しまける」といいます。もう年齢が高い方しか使わないとは思いますが、昨日「しまけた」天気だったのです。農作業をしながら、「今日で良かったね〜。昨日だったら、鼻水が垂れてきて大変だったよ」と笑いながらおしゃべりをしていました。次回の農作業は、1月になります。

▪️今日は、有機栽培で育てた立派な白菜をお土産にいただいて帰宅しました。前回の農作業の時には、カブの間引き菜と有機栽培で育てたシュンギクをお土産にいただいて帰宅しました。帰宅後、カブの間引き菜のお浸しをいただきましたが、すごく柔らかくて美味しかったです。味もまろやか。シュンギクは、スーパーで買うものとは違って、強い香りがありました。その香りが鼻から抜けていくことがわかりました。

タネカラプロジェクト

▪️昨年の6月に、「社会学入門演習」の学生の皆さんと一緒に訪問した滋賀県高島市朽木生杉で取り組まれている「タネカラプロジェクト」さんのFacebookへの投稿を拝見しました。雪の中で獣害のことを心配されていることからよく理解できました。

▪️こちらは「タネカラプロジェクト」さんの公式サイトです。ぜひ、お読みください。このサイトの中で、プロジェクトの理念や活動を以下のように説明されています。「うわべだけのSDGsは要らない。」、厳しいタイトルです。

―うわべだけのSDGsは要らない。本当に意味のあるSDGsを形にするために―

びわ湖源流域に広がる成熟段階の森林でも、里に近い落葉広葉樹二次林でも、後継樹が少ない、下層植生がほとんどない(あっても種数が極めて限定的)といった風景がごく当たり前に見られるようになってきた。

成熟した木々が旺盛に枝葉を広げる。その下に次世代を担う稚樹がなくても、季節の移ろいとともに緑が生い茂り、種々の木の実がなり、生き物たちが集って我々の目を楽しませてくれるので、一見豊かな自然がいつまでも在り続けるように錯覚する。

このような地域の森の未来に危機感を抱く人はごくわずかで、大多数の無関心にカモフラージュされながら、森の多様性の崩壊は水面下でじわりじわりと進んでいる。

二ホンジカの食害によって森の天然更新が阻まれていることが主な原因であるが、今もなお有効な手立ては見つかっていない。

他にも、奥山の広葉樹林においては、生態系への配慮に欠ける無秩序な伐採が後を絶たず、施業後そのまま放置され、貧弱な植物相の地と化している。

また、針葉樹の人工林についても、風雪害により荒れ果てた林や主伐後の土地に適切な対策が講じられず、行き場を失っている。

そこで、”森作り”の循環サイクルの中で最も滞っているスタート段階に焦点をあて、自生種の種子採集と地域性苗木の育苗、そして山への植樹を手がける。

地域の森林は、地域のタネと地域のヒトの力で再生する。

樹木の発芽と定着のメカニズムを探る中で、私たちは木々の精緻を極めた生の仕組みに心打たれるだろう。

タネから始まる命の循環、タネから関わる森作り。

その楽しみをできるだけ多くの仲間と共有し、次世代へ発信したい。

未来に向けた、実に息長いプロジェクトである。

▪️以下が、昨日拝見したFacebookへの投稿です。

大津の街中でボサノバとジャズ

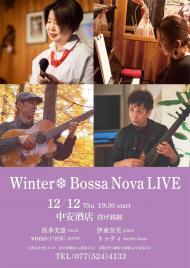

▪️写真は、大津の街中にある「中安酒店」です。街中の普通の酒屋さんが、お店をライブができるように改装されて営業されています。たくさんの方達が、ここでライブされています。店主さんは、とても音楽好きなんです。それならば、ということなのでしょう。酒屋の隅でお客に酒を飲ませる営業の仕方を「角打ち」と呼びますが、その「角打ち」をライブハウスにしてしまおう…ということのようです。8年前からこのようなスタイルで営業されています。もちろん、昼間は、普通にお酒を売ったり配達したりされておられます。

▪️昨晩は、知り合いの真多美恵さんたちのボサノバのライブでした。真多さんとは、第1回大津ジャズフェスティバルの時に、一緒に実行委員をした時からの知り合いです。2009年のことですね。もう15年前ですね。その時に小さかったお嬢さんは、もう社会人になっておられます。ありきたりの言い方になりますが、時が経つのは早いです。

▪️この「中安酒店」では、たくさんの方達がライブをされます。1年以上先まで、すでに予定が埋まっているのだそうです。人気店ですね。ジャズの世界は、プロとアマチュアの間がグラデーションのように繋がっているということを聞きました。そのような方達が、次々とライブができる場所があるって、とても素晴らしです。昨日は、真多さん以外にも飛び入りで歌ったり演奏したりする方もおられました。こういうのって、クラシックの音楽の世界にはないように思います。

▪️この「中安酒店」から少し離れた浜大津界隈にある「パーンの笛」にも行くことにしました。音楽とお酒の梯子です。ママの神ノ口令子さんお元気でした。喜んでくださいました。この日はライブをやっていました。この界隈では大変有名なギターリストのくまちゃんこと中島公和さんと女性のボーカルの方のライブでした。「パーンの笛」は水曜日以外はライブをやっているようです。

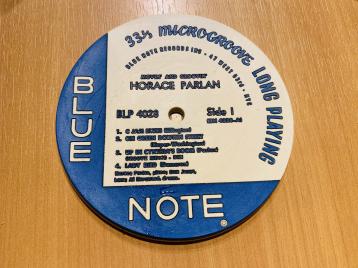

日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化財に

▪️日本酒が、ユネスコの無形文化財に登録される見通しになったようです。素晴らしい。私は、糖質を制限しているので日本酒は飲まない(飲めない)のですが、本当は大好きなんです。本当はね。どこかに残念に思う気持ちもないわけではありませんが、これはどうしようもない。仕方がないですからね。さて、そのような個人的なことは別にして、滋賀県には、たくさんの酒蔵があります。酒どころです。今回の登録をチャンスに、酒蔵の経営、県内で酒米を生産している農家の経営が、少しでも良い方向に向かっていかないかな〜と思っています。

▪️昨晩は、NHKの「クローズアップ現代」を視聴していましたが、海外向けに苦味を減らした日本酒の開発だとか、若い人向けでしょうか、クラフト酒の試みも行われているようですね。日本酒は甘味・うま味・酸味・苦味のバランスが取れていることが大切だと言われています。最後に若干の苦味がお酒のキレを生み出しているように思います。ただ、海外の方には、別の味覚の基準があるのですね。クラフト酒も若い世代の方達の日本酒に対する思い込みを変えてくれるのではないかと思います。美味しい伝統的な日本酒を大切にしながらも、新しいアイデアで需要を増やして欲しいなと思います。もうひとつ。この日本酒を通して、ワインのテロワールのように、その酒が生み出される環境にも関心を向けていただけるとさらに良いなと思います。滋賀県の場合は、それは、FAOに認められた世界農業遺産「琵琶湖システム」ともつながってくるのではないかと思っています。

散髪と畑

▪️昨日は、近所のいつもの散髪屋さんで、かなり短くしてもらいました。どの髪の毛も1cmないですね。頭のサイドなどは数ミリ。坊主よりは少しだけ長いですが、漫才師のミルクボーイの内海さんのような角刈りでもなし(髪の量が足らないのでそもそもできない)、理髪店のご主人に上手に刈ってもらいました(…のつもり)。

▪️散髪が終わってそのまま帰宅してもよかったのですが、車で来ていたので、「そうだ仰木いこう!!」という気持ちがむくむくと湧いてきて、この前、農作業に参加させてもらったJAS有機の圃場に車で見学に行ってきました。ここはもともと耕作放棄地で草がぼうぼうに生えていたのですが、私も参加して農家の皆さんと一緒に草刈りをして農地に戻しました。このように畝を立てて立派な畑にしてくださったのはもちろん農家の皆さんです。マルチシートが張ってある畝がありますが、私が玉ねぎの苗を植える作業をお手伝いさせていただいた所です。一応、きちんと根付いているように思うのですが、鹿が侵入するのを防ぐために電気柵をしているので眺めるだけにしました。

▪️2回目の農作業は先月の末だったのですが、悪天候で順延となりました。次回は、12月11日に行われます。もちろん、参加します。この耕作放棄地を農地に戻し、隣接する地域の新興住宅地の皆さんと農家が力を合わせて、JAS有機に取り組む事業、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が支援させていただいている事業でもあります。私は理事長としてよりも、どちらかといえば新興住宅地の住民として参加していくつもりでいます。定年退職後のプラン、いろいろありますが、ここで野菜を育てることもそのひとつになります。

▪️車での帰宅時、狭い農道を運転するのが慣れないものでちょっと怖かったな。まだ、新車なので大切に乗らないと…。もう人生で車を買い換えるのもこれが最後かなという思いもあり、いわゆる排気量1000ccのリッタカーにしました。リッターカーで良かったよと思う道でした。まあ、私の運転の技量もありますけど。

【関連投稿】

イベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「農業体験プレイベント」

仰木の耕作放棄地が、美しい畑になりました。

仰木の野菜畑で農作業

伊吹山災害

書斎に籠って仕事をしていると疲れます。ちょっと気分転換のために、ご近所を散歩。今日は伊吹山がよくみえました。その伊吹山の災害に関した記事を読みました。前米原市長の平尾道雄さんへのインタビュー記事です。「地方自治に『限界』、もっと分権を 現場で痛感した前滋賀県米原市長」という記事です。記事で平尾さんは、伊吹山災害、国民健康保険料、原発避難に共通することとして、日本の地方自治の問題点を指摘されているのですが、ここでは伊吹山のことを引用しておきます。

直近では伊吹山の土砂災害。異常気象が常態化し、50年に1度と言われた規模の災害が毎年起きている。これから温暖化が収まるならいいが、もっと激しくなるでしょ。もう山が土を止めるとか、水を蓄えることが出来なくなっている。

抜本対策のため、霞が関に要望に行きました。伊吹山の場合は、大雨で削られた溝の復元や、土砂を受け止める堰堤(えんてい)の建設、植生の回復、獣害対策など対策が多岐にわたる。各省庁の方に会いましたが、林野庁、農林水産省、国土交通省、環境省、それぞれ得意分野ごとに分かれていて、自分のテリトリーの中でしか判断していないように感じました。現場は一つなわけで、もっとトータルに対応できないのかと、もどかしく思った。

状況を一番よくわかっているのは市町です。国はそこに財源とノウハウを集中的に投下し、スピード感を持って一緒に対策を進める。そういう現場主義の制度に変えてもらわないと。「国の予算はこんだけで、順番がありますから、何年後ですね」「国がやりますから、黙ってて」。そんな従来の感覚では対応できないし、住民に納得してもらえません。

▪️我が家は、琵琶湖の西、湖西の丘陵の上にあります。いつも琵琶湖を眺めて、琵琶湖を感じながら暮らしています。今日は空気が澄んでいるので、鈴鹿山脈もよくみえました。でも、ひとつひとつの山の名前がきちんとわかっていないのです。残念なんですけど。

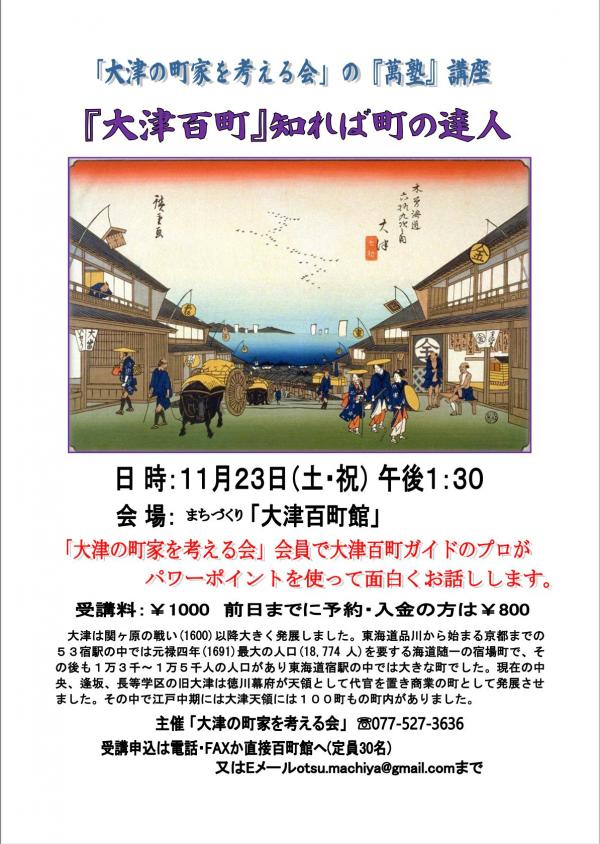

「大津百町」知れば町の達人

第8回仰木大収穫祭

▪️昨日は、住まいのある新興住宅地に隣接する棚田の農村、仰木で、「第8回 大収穫祭」が開催されました。初めて参加しましたが、これほど大規模なものとは知りませんでした。もちろん、野菜をたくさん買わせていただきました。そして昼食を、会場内のお店でさせていただくことにしました。ただ、うどんや焼きそばといったこういったイベントによく売られているものは、糖質制限している身からするとほとんど食べられないものなんですよね。その中から、血糖値的にはまだマシだろうと思えた野菜のかき揚げ、おでん、餃子、鮎の塩焼き等をいただくことにしました。ただ、どうしても名物の納豆餅を食べたくて購入。餅は血糖値がぐんと上がると知っていましたが…。

▪️昨日は、住まいのある新興住宅地に隣接する棚田の農村、仰木で、「第8回 大収穫祭」が開催されました。初めて参加しましたが、これほど大規模なものとは知りませんでした。もちろん、野菜をたくさん買わせていただきました。そして昼食を、会場内のお店でさせていただくことにしました。ただ、うどんや焼きそばといったこういったイベントによく売られているものは、糖質制限している身からするとほとんど食べられないものなんですよね。その中から、血糖値的にはまだマシだろうと思えた野菜のかき揚げ、おでん、餃子、鮎の塩焼き等をいただくことにしました。ただ、どうしても名物の納豆餅を食べたくて購入。餅は血糖値がぐんと上がると知っていましたが…。

▪️昨日は様々な景品が用意されていて、3回の抽選会が行われました。私も2回目の抽選会に参加しました。収穫祭のお店で買い物をするとスタンプを押してくれるのですが、このスタンプが3つ揃うと抽選会に参加することができます。私も野菜と昼食にいただいたもので3つスタンプが揃いました。ということで参加しました。こういう福引の類はまず当たることがありません。たくさんの方達が集まっておられますし。ところが、です。なんと当たってしまいました。仰木の棚田で取れたお米3kgです。ただ、私は、糖質をかなり厳しく制限しています。血糖値がビューンと上がる白米を食べることができません。美味しいですよね、棚田米は。わかっているのですが、でも、自分の意思で食べる気持ちになれないのです。ということで、親戚にもらっていただくことにしました。商品には、焼酎やウイスキーもあったのですが、そちらだと蒸留酒で糖質がありませんし、酒飲みの私としては有り難かったのですが、仕方ありませね。

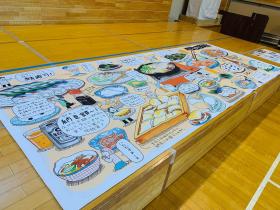

▪️会場内に隣接する施設(太鼓会館)では仰木に関するパネル展示も行われていました。とても魅力的なデザイン。プロのお仕事だと思います。