『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)、責了。

■一昨日の月曜日の出来事です。総合地球環境学研究所での研究成果をもとにした、『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)、責了(責任校了)しました。出版会の編集者に「これで責了、でよろしいでしょうか?」とメールで確認されてドキドキしましたが。

■普通の論文集ではないので、本の全体に一本太い筋(文理融合型プロジェクトの論理)を通す作業に疲れました。本当に。今日は、もう1人の編者である谷内茂雄さん(京都大学生態学研究センター)と、朝から夕方まで、ずっと龍谷大学で最後の編集作業を行っていました。そして、責了です。というわけで谷内さんと、とりあえずの慰労も兼ねて、一緒に夕食を摂りました。

■おそらく、私たち2人は、もうこんなしんどいことは、二度とできないと思います。しんどいこと…とは、難しいこの手の本の編集だけでなく、文理融合型の研究プロジェクト自体もです。7年間取り組みましたが、年齢的に、体力と気力が持ちません。二度とと書きましたが、谷内さんと私は、流域環境問題に関する文理融合型の研究プロジェクトに取り組むのは、これで三度目になります。ですから、四度目はないということですね。2人とも、研究者の人生のかなりの時間を、この手の文理融合型の流域研究プロジェクトに捧げてきました。

■今回のプロジェクトの最後では、谷内さんと、毎晩のようにzoomによる編集作業を続けました。これからはこのようなことをしなくても良いわけで、少しは体調が回復してくれるのではないかと思います。谷内さんも同じ気持ちだと思います。大袈裟に言っているのではなく、ホンマの話です。2人とも、ホンマに体調を崩しました。で、この仕事が解決したら(完全に終了したら)、2人の思い出の地?!岩手に、慰安旅行に行こうといっています。まあ、コロナで実際には今のところ行けませんけど。

■でも、歳を取れば取るほど、時間の経過はスピードを増してきます。facebookで知りましたが、最善寺というお寺の伝導掲示板には、このような法語が掲示してあったようです。「三十までは各駅停車、四十までは快速列車、五十までは急行列車、六十過ぎれは超特急」。残された時間を何に優先的に使っていくのか、いろいろ考えなければばなりません。

【追記】

■聖書にこういう言葉があるそうです。「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む」(ローマの信徒への手紙5:3-4)。とても自分自身に忍耐があったとは言えないけれど、この仕事の終了までなんとか辿り着けたこと、そしてこの7年の経験が、この言葉と重なりあうものであってほしい…と思います。あと母校関学のスクールモットー、Mastery for Service (マスタリー・フォー・サービス 奉仕のための鍛錬)は、「社会学をやっている自分が、なんでこんなプロジェクトをやっているのだろう…」と迷った時に、いつも自分を励ましてくれました。

■これからは大きなプロジェクトはせずに、コツコツと楽しみながら自分の研究を続けていければ、そして流域の保全に関する実践的な取り組みに関わっていければと思います。平安時代、人々から「阿弥陀丸」と呼ばれた念仏信仰(称名念仏・専修念仏)の先駆者、教信のことをイメージしながら、自分の立っている場所から、流域ガバナンスのことについて考え・発言し・行動していければと思います。少なくとも前期高齢者を終えるまでの期間は、そのようなことができる健康と体力も維持したいと思います。もう、なんだか退職するかのようなことを書いていますが、あと6年間、定年退職まで龍谷大学に勤務するつもりです。残された大学教員の時間を大切にして頑張りたいと思います。

2人のおじいさんの記念写真

■昨日は、朝から、奈良に暮らしている孫たちに会いに行ってきました。プライベートなことですが、自分の人生にとって、おじいさんとして、とても大切なことかと思っています。今週末、孫たちのおとうさん(2人の孫のおとうさん=義理の息子)は用事があって自宅におらず、育児の手が足らないので、応援のためにおばあさんが滋賀から奈良にやってきました。おじいさんは何もできないのですが、孫の2人に会いたいがために、おばあさんについて奈良にやってきたのでした。

■お昼は、比較的近くにある「けいはんな記念公園」のまで車で移動して、そこでピクニックを行いました。公園にある遊具で、3歳の孫と一緒に遊びました。そうして楽しく時間を過ごしいると、どこかでみた人が…。

■大学時代に所属していた関西学院交響楽団の後輩のYくんが歩いていたのです。Yくんは大津で自営業を営んでおられるのですが、これまで時々、仕事や呑みでお会いしてきました。まさかこういう場所でお会いするとは…びっくりです。Yくんは、3人のお孫さんのおじいさんで、私と同じく、お孫さんと一緒にこの公園に遊びにこられていたのです。

■ということで、2人のおじいさんたちは記念写を撮りました。

「土窯ラブストーリー vol.3 ふたりの土窯」

■昨日は、井上 茜さんやウエノ チシンくんからお誘いいただき、「土窯ラブストーリー vol.3 ふたりの土窯」というイベントに家族で参加してきました。東近江市にあるヘムスロイド村(様々な工房が集まった施設)の中で開催されました。ウエノくんご夫妻は、このヘムスロイド村の中の1棟で「BASE FOR REST」というカフェとヨガスタジオが一緒になったお店を経営されています。でも、ウエノくんは農業もやるし、大工もやるし、猟師もしています。また、仲間と一緒に「SHARE WILD PROJECT」というプロジェクトもやっている。ウエノくんはずいぶん年下だけど、私のようなおじいさんからみても、なんだかカッコいいやつです。この「BASE FOR REST」、仲間が集う基地という感じでもありますね。

■我が家から会場のヘムスロイド村までは、Googleによれば車で1時間ちょっとということだったのですが、琵琶湖大橋の辺りで渋滞に巻き込まれ、近江八幡市内でも渋滞に巻き込まれ…予定では16時頃に到着のはずだったのですが、実際の到着は17時を過ぎていました。すっかり薄暗くなっていました。でも、写真をご覧いただけばわかるように、素敵な雰囲気が迎えてくれたわけです。大人も子ども、みなさん楽しそうにされているって素敵ですね〜。大人たちが楽し時間を過ごしているそばで、子どもたちがその雰囲気を感じながら遊ぶことって、とても大切だと思うんですよね。

■昨日のこのイベントのメインは、「美味しいピザをみんなと一緒に食べる」ことでしたご、ただのピザではありません。井上茜さんが奮闘し、工夫を凝らしたピザです。野生の鹿肉のピザも出てきました。ジビエですね。美味しかったよ〜。この美味しいピザを焼く窯は、古民家の土壁の土を利用して作られたものなのだそうです。もちろん、ウエノくんや仲間の皆さんは、そのような「こだわり」を楽しんでおられるのだと思います。

■私は、遅れた時間を取り返そうと?!、早いピッチでビールとワインを飲んだせいか、ずいぶん酔っ払ってしまいましたが、いろんな方達とお話をすることができました。井上茜さんのお連れ合い、井上 泰夫くんとも、本当にひさしぶりだったな〜。日本語の達者なフランス人の男性Sébastien Moutonさんとも知り合いになりました。修験道に関心があり、実践もされているようで、面白い人でしたよ〜。うちの庭の世話をしてくださっている庭師さんともお友達のようで、そのことでもいろいろ盛り上がりました。

研究仲間との再会

◾️22年前に、「文理融合」の大きなプロジェクト(日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業)で、一緒に必死になってプロジェクト取り組んだ懐かしのメンバーと京都で再会しました。

◾️22年前に、「文理融合」の大きなプロジェクト(日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業)で、一緒に必死になってプロジェクト取り組んだ懐かしのメンバーと京都で再会しました。

◾️トップの写真左端の谷内茂雄さんとは、その後も総合地球環境学研究所研究所の2つのプロジェクトに取り組んできており、今も研究仲間です。という腰とで、谷内さんとは「いつもの感じ」かな😅。写真の真ん中の游珮芸(Yu Peiyun)さんは、現在は、故郷の台湾にある国立台東大学の教員です。児童文化学がご専門です。今回は游さんが総合地球環境学研究所と京都精華大学との合同プロジェクトに招待されて来日されました。そのことをあらかじめ教えていただき、京都で夕食をご一緒することになりました。まあ、そんなわけでして、谷内さんにも来ていただき、私がお気に入りの京都のお店「喜幸」で再会を喜びあいました。游さんの希望は「日本の居酒屋」だったのですが、今回の「喜幸」は、とても喜んでもらえたのではないかと思います。この投稿の写真は、游珮芸さんに送ってもらったり、彼女のfacebookの投稿から拝借したものです。游珮芸さん、ありがとうございます。

◾️今、取り組んでいる、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトが終了した時には、今度は谷内さんと私が台湾を訪ねる約束をしました。台湾では、鉄道と「お茶」を楽しむ予定です。游さんに案内してもらう予定です。楽しみです。

結婚式

◾️今日は、淺野悟史くんと時任美乃理さんの素敵な結婚式でした。基本的に涙もろく、結婚式ではどうしても涙が出てしまう感動しやすい体質(⁈)です。しかも今日は一緒に研究プロジェクトに取り組んできた淺野悟史くん、そして淺野くんと長年にわたり愛を育んできた時任美乃理さんの結婚式ということもあり、念のためにハンカチを2枚用意していきました。まあ、なんとか1枚半で済みました(半分冗談です…)。娘の結婚式の時のように、メロメロのポロポロになることはありませんでしたが。いやはや…ですね。

◾️披露宴は、お2人とも環境をテーマに研究しておられる研究者で、なおかつ生き物好きということもあり、なんというか、オープニングからちょっとナショナルジオグラフィック風な感じで(なんのことかわからないと思いますが…)、とてもお2人の気持ちのこもったものでした。二次会まで参加させていただきましたが、二次会では一番年寄りだからかな、「サンクスバイト」というのをしていただきました。淺野くんにケーキを食べさせて⁈もらいました。個人的には時任さんの方が……なんですが、まあそれはともかく良い思い出になりました。淺野くん、ありがとう😊。これからご夫婦で励まし合い、素敵な家庭を築き、素晴らしい研究を続けてください。

◾️お2人の結婚式に参列して、ふと、孫のひなちゃんの結婚式に出られるかな…なんてことも思いました。来月で孫は2歳になります。結婚までは、後30年近くかかるのでしょうね。私は90歳前後。だんだん歳とともに欲は無くなっていきますが、これは、やっぱり…。孫の花嫁姿を見てみたいという欲があります。

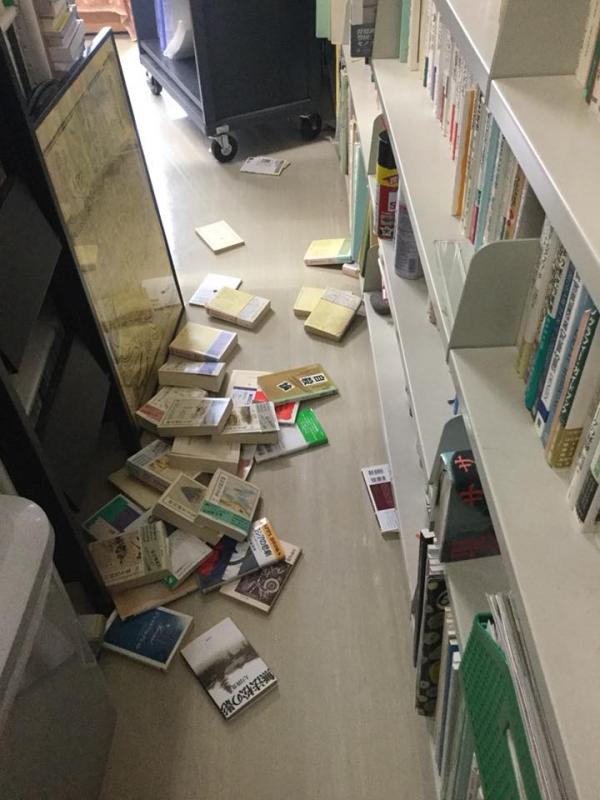

大阪北部地震

■6月18日(月)午前7時58分頃、大阪府北部を震源とした地震が発生しました。かなり揺れました。驚くとともに恐怖を感じました。幸いに、大津市に暮らす私の自宅や近辺では被害らしきものは確認できていません。しかし、その後の報道を釘付けになって確認していると、大阪府の高槻市を中心に様々な被害が出ていることがわかりしまた。熊本地震の経験からでしょうか、これは「前震」で数日後に「本震」がやってくるかもしれないという話しもあり、油断するわけにはいかないと思いました。まともな地震対策をしていないことから、一連の報道を確認した後は、近くのスーパーで水や食料を確保しました。水道が断水するなどのインフラの被害が出ている被災地域では、スーパーから水や食料が飛ぶように売れていったという話しもありますが、滋賀県の大津市のスーパーはどこかのんびりしたものでした。これでいいのかな…。いっぽう、指導している大学院生からは、悲痛なメッセージがLINEで届きました。震源地のあたりにお住まいで、大変な経験をされたようです。しばらくは、通学できそうにない様子でした。マンションにお住いなので、揺れも増幅されたのではないでしょうか。

■月曜日には授業がないのでずか、午後からは、研究室の様子を確認しにきました。今は滋賀に暮らしているのでこんなことができますが、以前のように奈良に暮らしているととても無理だと思います。研究室に入ると、画像のような状況でした。書架に本を並べて、その手前に生まれたスペースに、文庫本や新書を並べていたのですが、それらが床に落ちた程度で、たいした問題は生じていませんでした。書架にぎゅうぎゅうに本を詰めているので、他の本に関しては特に問題はありませんでした。

■所属する学部の教務課に行くと、超遠距離通勤と車通勤の方達がおられました。超遠距離通勤の方は、最寄駅から大学キャンパスにバスで向かう途中が地震だったとのことでした。ご自宅が遠いので、早めに職場に到着するように通勤されているのですね。それでは、帰宅はどうされるのでしょう。心配になります。JRは止まったままでしたが、京阪が動き始めているということで、石山から京阪坂本石山線・京津線・京阪本線を乗り継いで、他の私鉄に乗り換えればなんとか帰宅できるとのことでした。本当に、ご苦労様です。

■さて帰宅すると、黄色いリュックサックが置いてありました。我が家では俄に防災意識が高まり、災害用のリュックサックを用意することにしたのです。中には、いろんなものが入っています。

・手回し充電ラジオ・ライト。ここから、スマホ等への充電も可能です。

・ウォータータンク10ℓ。コンパクトにたためます。

・防災頭巾。

・携帯トイレ。

・ウエットティッシュ。

・アルコールハンドジェル…その他諸々。

■これはかなり優れものですね〜。特に、手回し充電ラジオ・ライトには驚きました。災害時には、家族との連絡を取ったり災害関連情報を得るために、スマホが大切になりますからね。しかし、やはりこういう防災グッズを使わないままで、一生を無事に終えたいものです。でも、そういうわけにもいかないでしょうね。自助・共助の力で被害を最小限に抑えられればと思います。非常に深刻な被害が生まれると想定されている「南海トラフ地震」は、30年以内発生確率「70~80%」と言われています。これは確実に、人生で経験することになると考えて準備をした方が良いでしょう。

「CIVIC TECH FORUM 2018」に参加してきました!!

■6月2日(土)、東京の六本木にある「六本木ヒルズ森タワー」にある「Google Japan」を会場に、「CIVIC TECH FORUM 2018」が開催されされました。私は、この分野のことを何も知らないのですが、関係者の方に強く勧められて、日帰りで参加させていただくことにしました。

■おそらくですが、多くの皆さんには「CIVIC TECH」「シビックテック」という言葉は、まだ聞きなれないものなのではないでしょうか。「CIVIC TECH FORUM 2018」の公式サイトでは、「シビックテックとはテクノロジーを活用した市民・社会課題の解決を目指す取り組み」と説明されています。シビック=市民が主体となり、テック(テクノロジー)を活用して、自分たちの身の回りにある地域課題を解決していこう…そのような市民活動(ムーブメント)のようです。実際、ITエンジニア、NPO職員、行政職員、大学教員…様々な業種の方達が参加されているようでした。

■冒頭で強く勧められてと書きましたが、私がこの「CIVIC TECH FORUM 2018」に参加しようと思ったきっかけは、琵琶湖・南湖の水草の有効利用を目指す市民団体「水草は宝の山」プロジェクトに参加したことがきっかけです。現在、このプロジェクトの事務局機能を担当されているITベンチャー企業「近江ディアイ」の藤澤栄一さんから「シビックテック」のお話しを伺ったことが最初の大きな刺激になりました。もうひとつのきっかけは、また過去のエントリー「チャレンジ!オープンガバナンス2017」公開最終審査会(琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その11))」とも関係するのですが、私たちのプロジェクトチームと同様、「チャレンジ!オープンガバナンス2017」の公開審査にファイナリストとして残ったチームの多くが、行政が提供する様々なデータを活用しながら市民自ら地域の課題解決に取り組む「オープンガバナンス」の取り組みの中で、ここの「シビックテック」を活用されていることを知ったことでしょいうか。最初は、ITを一個人として利用することはあっても、自らスマホのアプリを開発して地域課題を解決しようとは思ったこともなかったので少々驚きましたが、何も専門的な技術がなくても、技術を持った専門家の支援を受けながら、あるいはネット上で提供されている様々なサービスを活用しながら、いろんな地域問題解決の取り組みができるんだ…ということが、だんだんわかってきました。

■今回の「CIVIC TECH FORUM 2018」では、スピーカー52名により10分間のライトニングトークが行われました。ライトニングトークとは、こういったフォーラムで開催される短時間プレゼンテーションのことのようです(私のような年寄りは、使い慣れない新しい言葉についていくだけでも、結構、大変です…)。 ライトニングトークは2会場で行われましたが、行ったりきたりしながら、いろいろ興味深いお話しをお聞かせいただけました。その全てをご紹介できません。すでに「CTF2018」をキーワードに「YouTube」で検索していただくと、全てのライトニングトークをご覧いただけますが、一つだけシェアしておきたいと思います。「CTF2018 シニアとスマホの素敵な関係~講座1440時間から見えたホントの問題」です。

■まだまだ「シビックテック」を語れるだけのレベルではありませんが、いろいろ勉強になりました。琵琶湖で取り組んでいる「水草は宝の山」プロジェクトの藤澤さんからは、「こういうシビックテックは、社会学や経済学を勉強している社会科学系の学生さんにこそ取り組んでもらいたい」とおっしゃていました。社会学部の学生の皆さん、もしご関心がありましたら、私の方までご連絡をください。

「2018きき酒会」(びわ湖大津プリンスホテル)

▪️先日の日曜日、滋賀の老人ホームに入所している老母の見舞いに行った後、「びわ湖大津プリンスホテル」に行くことにしました。酒の卸会社である(株)エスサーフ主催の「2018きき酒会」が開かれていたからです。この「きき酒会」は毎年開催されているようですが、私は今回が初めて参加でした。滋賀県の蔵が19、滋賀以外の近畿の蔵が17、北信越・中部・中国・四国・九州の蔵が13、あわせて49の日本酒の蔵が揃いました。それぞれの蔵にブースがあり、そこで様々な種類の酒を試飲をさせてくださるのです。素晴らしいですね。ということで、滋賀の酒から始めることにしました。まずは、「北船路米づくり研究会」でお世話になっている平井商店さんへ。平井商店さんからスタートして、気になる蔵元の酒を順番に試していきました。もちろん、すべての酒を利き酒することなどできません。小さなガラスのお猪口で「利き酒」をするのですが、数が進むと酔いが少しずつまわって調子が出てきました。

▪️調子が出てきたので、日本酒以外にも手を出してしまいました。9つのワイナリー、焼酎や泡盛はなんと37もの蔵がブースを出しておられました。日本酒でほろ酔い状態になっていましたので、少しだけを選んで味わってみました。しかし、たまたま知り合いのアサヒビールの社員の方にも出会い、半ば無理やりアサヒビールのブースにも連れて行かれました。そして、アサヒビールが国内で販売されているジンやウイスキーにも手を出してしまいました。こうなると「利き酒」のレベルを超えてしまいますね。

▪️会場では、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のご常連の皆さん、社会学部の地域連携教育プログラム「大津エンバワねっと」でお世話になっている中央学区の皆さん、「しがNPOセンター」の職員さん、「大津ジャズフェスティバル」の実行委員だった方、いろんな方達にお会いすることができました。そうそう、龍谷大学農学部食品栄養学科で教員されているF先生にもお会いしました。日本酒の話しはもちろん、そこから滋賀の農産物、農業振興や地域連携がらみの話しもすることができました。酒は人をつなぎますね〜。