うめきた

■龍谷大学瀬田キャンパスに、2105年度、農学部が開設されます。ところで、関西の私立大学農学部といえば近畿大学。龍大農学部と競合する大学があるすとれば、圧倒的に存在感のある近大農学部なのです。

■ところで、です。JR大阪駅北側の再開発地域「うめきた」に、商業施設やオフィスが集まる「グランフロント大阪」がオープンしました。その中核施設といわれている「ナレッジキャピタル」に、近畿大学農学部が「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所」をオープンしたのです。この施設はレストランのカテゴリーには含まれていませんが、実質はレストラン・・・という扱いなのです。大学の情報発信の試みですね。すごいですね~。ということで、さっそく視察に行ってきました。ところが・・・長い行列が・・・。そして、本日は終了しました(材料がつきてしまった・・・)という看板がでているではありませんか…。がっかり。残念でしたが、またこんど訪問させていただくことにしましょう。

■学部生の頃、「遊ぶ」といえば梅田でした。その頃は、現在のヨドバシカメラのところに、国鉄の古めかしい社屋がありました。阪神デパートの裏側には、戦後の闇市の雰囲気がまだ少し残っていました。その大阪梅田もスクラップ&ビルドの再開発のなかで、すっかり雰囲気を変えてしまいました。梅田の地下はずいぶん昔から(私が子どもの頃から…)有名でしたが、JR東西線の北新地駅のあたりになると、もうさっぱりわかりません。全国のお土産物がズラリと販売されていた、通称、「アリバイ横町」も、ほとんど閉店してしまいました。なにかコジャレタ雰囲気にどんどん変っていきました。最近は、阪急デパートのリニューアル、そして今回の「うめきた」に誕生した「グランフロント大阪」です。もはや、ついていくことができません・・・。その「グランフロント大阪」の窓から見えるのが、旧・JR梅田駅です。ここは、貨物駅なのでした。この廃墟のような梅田駅は、かつての梅田を感じ取ることができる場所のひとつではないかと思います。2枚目の写真では、列車が走っています。おそらく、特急「くろしお」ではないかと思います(・・・なんだけど、実際のところはどうでしょうか)。

大津駅前商店街のツバメ

■JR大津駅で、琵琶湖側(北側)の改札口を出て左の方面にいくと、寺町筋と呼ばれる通りがあります。駅前からしばらくは「大津駅前商店街」が続きます。お店の前には、広告も兼ねた照明が、歩道の上に伸びたアーケードに設置れています。この広告照明、とっても人気があります。はい、ツバメに・・・です。

■JR大津駅で、琵琶湖側(北側)の改札口を出て左の方面にいくと、寺町筋と呼ばれる通りがあります。駅前からしばらくは「大津駅前商店街」が続きます。お店の前には、広告も兼ねた照明が、歩道の上に伸びたアーケードに設置れています。この広告照明、とっても人気があります。はい、ツバメに・・・です。

■毎年、春になると、この大津駅前商店街のお店の照明のところにツバメが巣をつくります。雛が孵り、親鳥が餌を運ぶころになると、この商店街では、たくさんの親ツバメが飛び交うようになります。私は、その風景が大好きです。今年もちゃんとツバメがやってくる・・・当たり前のことですが、このような季節の循環を感じ取ることができることに、私は幸せを感じるのです。

■以前、岩手県立大学に勤務していました。住まいのあった盛岡市では、毎年、市内を流れる中津川に鮭が産卵のために遡上してくることを、多くの市民の皆さんが気にしていました。理屈からいえば、サケは当然のことながら遡上してくるわけですが、それでも、当たり前であっても、その遡上するサケを確認するために橋の欄干から川面を覗きこんだものです。そして、今年もやってきたなと、嬉しい気持ちになったのです。

■大津の街の、駅前商店街のツバメ。それは、岩手に暮らしていた時代のサケに通じるものがあります。皆さんも、ぜひ、育っていくツバメの雛たちを見守ってあげてください。

岐阜県関市で講演をしてきました、そして「長良川鉄道」!

■昨日は、関市で「『生きがいづくり』から『地域づくり』へ」という題目で講演をさせていただまきました。関西にいる私が何故岐阜県なのか…少し、説明させていただきます。私は、以前、岐阜県の環境生活部人づくり文化課 が取り組まれていた生涯学習の事業をお手伝いしていました。当時、岐阜県では、積極的に「地域づくり型生涯学習」の推進を目指しておられました。「これからは、個人的生活の充実のための生涯学習に加え、子育て、福祉、環境、まちづくりなど身近な地域における課題の解決を目指し、自己の知識、技術、経験を地域社会に役立て、社会的生活の充実を図る「地域づくり型生涯学習」が求められている」との判断からです。というわけで、地域づくりを自分のライフワーク(?!)にしている私にも協力依頼の話しがあったのです。岐阜県では、岐阜市、各務原市、可児市等で、この「地域づくり型生涯学習」のモデル事業等に取り組んできました。

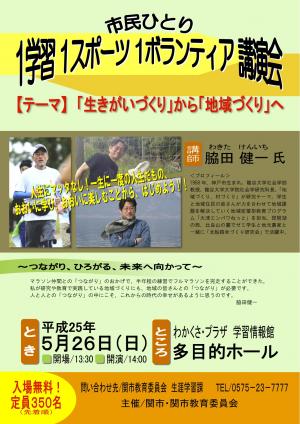

■このモデル事業が終了してから、しばらく時間が経過していますが、昨年度末(たしか、2月頃だったと思いますが)、関市の生涯学習課から講演のご依頼をいただいたのでした。以前、県の生涯学習センターの所長をされていたYさんが、現在、関市で教育長をされているというご縁から、お声掛けいただいたのです。関市では、現在、「1学習・1スポーツ・1ボランティア」をスローガンに、生涯学習を通して、地域社会に貢献できるようになろう…と、新たな生涯学習の取り組みを模索されておいます。今回は、その取り組みにあわせたお話しを…ということで、講演のご依頼をいただいたのです。右が、職員の方の、お手製のポスターです。関市のスローガンにふさわしく、マラソンを走っている私の写真を入れていただきました。講演の内容は、これまで私が地域づくりに関する実践で経験してきたことをもとにしたものです。その内容はともかく、気持ち良く1時間半、お話しをさせていただきました。関市の皆さんには、心から感謝いたします。

■このモデル事業が終了してから、しばらく時間が経過していますが、昨年度末(たしか、2月頃だったと思いますが)、関市の生涯学習課から講演のご依頼をいただいたのでした。以前、県の生涯学習センターの所長をされていたYさんが、現在、関市で教育長をされているというご縁から、お声掛けいただいたのです。関市では、現在、「1学習・1スポーツ・1ボランティア」をスローガンに、生涯学習を通して、地域社会に貢献できるようになろう…と、新たな生涯学習の取り組みを模索されておいます。今回は、その取り組みにあわせたお話しを…ということで、講演のご依頼をいただいたのです。右が、職員の方の、お手製のポスターです。関市のスローガンにふさわしく、マラソンを走っている私の写真を入れていただきました。講演の内容は、これまで私が地域づくりに関する実践で経験してきたことをもとにしたものです。その内容はともかく、気持ち良く1時間半、お話しをさせていただきました。関市の皆さんには、心から感謝いたします。

■トップの写真は、講演会の会場である「わかくさプラザ・学習情報館」の最寄りの駅、「関市役所前」です。岐阜県の美濃太田から郡上八幡市方面まで走っている「長良川鉄道」の駅です。田園風景のなかの駅、ローカル線の旅が好きな私には、とっても素敵な風景でした。この駅から10分程あるいたところに、市役所、そしてわかくさプラザ・学習情報館や体育館などの相当に立派な施設が並んでいるのです。

■今回、関市には、鉄道で移動しました。自宅のある奈良から京都まで近鉄。京都から名古屋までは新幹線。名古屋から美濃太田までは特急「ワイドビューひだ7号」、美濃太田から関市までは「長良川鉄道」と、ちょっとした鉄道旅行を楽しむことができました。「長良川鉄道」には初めて乗車しました(いわゆるディーゼルカーです)。しかも、美濃太田駅には、駅弁の立売(釜めしを販売されていました)されている方をおみかけしました。今時、駅弁の立売なんて、めったに拝見することはできません。わかりますか?立売って。「帯のついた長方形の箱に駅弁や茶を入れ、首から下げホーム上を歩く人」・・・といっても、若い学生の皆さんはわからないだろうな…。

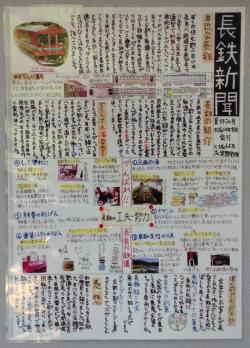

■ところで、「長良川鉄道」、経営がなかなか厳しいようです。列車のなかに、下のような壁新聞が張ってありました。小学生が取材・編集・発行されています。いいですね〜。赤字ローカル鉄道をなんとかしたいと、いろいろアイデアも提案されています。

いよいよ季節到来

■帰宅途中、iPhoneで撮った京都タワーです。今日は雲ひとつ無い青空。ですから、こんなにスッキリした写真が撮れました。で、どうしてたくさんの観光客と一緒に、わざわざこの京都タワーを撮ったのか。じつは、気持ち的には京都タワーではなく、京都タワーの根元(?)、つまり京都タワービルの屋上にあるビアガーデンのことが気になったのです。写真では、提灯が並んでいるのがわかるのでしょう。いよいよ、ビアガーデンが始まりました。

■冷たいビール。私は、真夏に呑むよりも、まだ湿度がそれほど高くなく、朝夕は涼しい、この季節に呑むのが好きです。ビールは、灼熱の真夏よりも、初夏が似合っていると思います。新聞でも、ビアガーデンがオープンした…という記事を読みました。行きたいですね~!! どなたか、ご一緒してください!! ご連絡をお待ちしております。

北船路米づくり研究会・田植え作業

■ゼミ活動の一環として行っている「北船路米づくり研究会」では、毎年5月の下旬に北船路(旧・志賀町、大津市八屋戸北船路)の棚田で「龍大米コシヒカリ」の田植え作業を行っています。今年は、昨日19日(日)に田植えを行いました。私たちが田植えをしている田んぼは、「北船路米づくり研究会」の顧問で、私たちの指導をしてくださっている吹野藤代次さんの田んぼです。棚田の一番てっぺんにあります。トップの写真は、田植え作業を始めるにあたり、顧問の吹野さんを中心にミーティングをしているところです。この写真をみて、「みんな(男女ともですが)可愛らしいね〜」と思うのですが、それは私がお爺さんに近づいている証拠ですね。

■昨日は、11名の学生(4年生4人、3年生8人)が参加しました。嬉しいことに、この春に卒業した研究会OBも1人参加してくれました。すばらしいです!! また、大学からは、龍谷大学新学部設立準備室のお2人の職員も参加してくださいました。さらに、この村に新住民としてお住まいになっているご夫婦が、私たちの田植えの応援に駆けつけてくれました。報道関係では、大津市役所から、農政関連の広報担当の方が取材に来てくださいました。昼からは、読売新聞「しが県民情報」の記者さんも取材してくださいました。それから、近くの和迩にお住まいの旧知の知り合いも、雨のなかわざわざシュークリームを差し入れてくださいました。みなさん、ありがとうございました。心から感謝いたします。

■田植えは、今年で4年目になりますが、上段の2枚の写真のように、印をつけたロープを田んぼに張って、印のとおりに苗を植えていきます。今年は、2チームにわかれて作業を行いました。学生たちが、田んぼの半分の面積を手植えで田植え。残りの半分は、吹野さんが田植機で田植えをすませてくれました(全部自分たちでやっていると、一日作業になってしまうものですから…)。ロープの印とおりに苗を植えているはずなのですが、思うようにはなかなかいきません。下段左の写真のように、苗を植え直したり、ずれている列を調整したりする作業も必要でした。毎年のことなのですが、いやはや…なのです。でも、学生たちは頑張って、午前中で、龍大コシヒカリの田植えを終えました。昼食は、棚田の畑でテントを張り、吹野さんのお手製の炊き込みご飯をいただきました。天気予報は雨になる予定でしたが、なんとか午前中はもってくれました。助かりました。ちょうど、炊き込みご飯をいただいているときに、雨がポツリポツリと降り始めたのでした。

■午後からは、雨が降り始めました。仕方がないので、テントをもったまま棚田の下の方にくだっていきました(湖西道路の下の方)。酒米の田植えをするためです。昨年、北船路の棚田で実施した都市・農村交流イベント「かかし祭」をきっかけに、北船路で生産した酒米(ヤマダニシキ)を原料に、大津市の中心市街地にある蔵元・平井商店さんで地酒を生産する…というプロジェクトが誕生しました。すでに村の生産組合では、田植えを済ませておられたのですが、田んぼの4隅は機械で苗を植えることができないため、私たちが手で植えることになったのです。しかし、テントをもって移動するレインコートの学生たち…、なんだか微笑ましいというか、不思議な光景ですね〜。

■午後からは、雨が降り始めました。仕方がないので、テントをもったまま棚田の下の方にくだっていきました(湖西道路の下の方)。酒米の田植えをするためです。昨年、北船路の棚田で実施した都市・農村交流イベント「かかし祭」をきっかけに、北船路で生産した酒米(ヤマダニシキ)を原料に、大津市の中心市街地にある蔵元・平井商店さんで地酒を生産する…というプロジェクトが誕生しました。すでに村の生産組合では、田植えを済ませておられたのですが、田んぼの4隅は機械で苗を植えることができないため、私たちが手で植えることになったのです。しかし、テントをもって移動するレインコートの学生たち…、なんだか微笑ましいというか、不思議な光景ですね〜。

■秋には、龍大コシヒカリと酒米ヤマダニシキが黄金色の穂を実らせるはずです。そのときには、こちらの龍大職員のお2人もまたご参加いただけるようです。お2人、この4月から、2015年に開設される農学部の開設準備の業務を行っておられます。デスクでの仕事だけでなく、こうやって学生が農作業に取り組む現場にいってみようという、そのお気持ちがとても嬉しいですね。

■秋には、龍大コシヒカリと酒米ヤマダニシキが黄金色の穂を実らせるはずです。そのときには、こちらの龍大職員のお2人もまたご参加いただけるようです。お2人、この4月から、2015年に開設される農学部の開設準備の業務を行っておられます。デスクでの仕事だけでなく、こうやって学生が農作業に取り組む現場にいってみようという、そのお気持ちがとても嬉しいですね。

■「北船路米づくり研究会」では、グローバル経済のなかで、食の安心・安全が脅かされている時代だからこそ、地域社会に暮らす生産者と消費者の信頼・共感・協働に基づいた、食と農に関する地域経済の仕組みをどう立ち上げて行くのか…、そのような問題意識のもとで活動をしています。2015年に開設される農学部は4学科で構成されますが、そのうちの1つは食料経済学科です。その学科でも、私たちのゼミの活動と重なるような授業や実習が行われると思いますが、ぜひとも学部の壁を超えて連携していきたいと思います。

第2回大津百町まちなかバル

■最近、全国あちこちの地域で、「街バル」と呼ばれるイベントが開催されています。この「街バル」とは、「地域・街の活性化と飲食店の活性化を目的として地域・街が密着して開催する大型の食べ歩き飲み歩きグルメバルイベント」のことです(街バルジャパンによる定義)。バルとは、スペイン語です。酒場、喫茶店、軽食堂が一体となったお店です。仕事帰りにちょっと気軽に立寄って、顔なじみの常連の人たちが交流する街中の社交の場でもあります。私が知る限り、2004年に北海道の函館市で始まった「「函館バル街」がその発祥なのではないかと思っています。

■この函館のバルについては、現在は「塩漬け状態」になっている個人ブログに、記事を投稿しています。

「函館のバル街」

「函館のバル街」(その2)

「函館のバル街」(その3)

「函館の「バル街」と社会関係資本」(その4)

「函館バル街」(その5)

「函館のバル街」(その6)

「函館のバル街」(その7)

「函館のバル街」(その8)

■このような記事を個人ブログに投稿していたのは、2005年のことです。龍谷大学に赴任して2年目。その当時、「こんなイベントが大津でも実現したらいいな〜」と思っていましたが、その後、全国各地にこの街バルが展開していくことになりました。そして、大津でも昨年から「大津百町まちなかバル」が始まりました。今回は2回目になります。全国いたるところで街バルが流行している…、これはたいへん結構なことだと思っています。「街バルジャパン」というサイトの情報によれば、「大阪(53) 兵庫(21) 京都(8) 和歌山(5) 奈良(3) 滋賀(3)」、()の中の数字は開催地数です。ものすごいな〜。ただ、少し思うことは、ここで立ち止まって街バルの「根本にある精神」を再確認してもよいのかな…とも思っています。

■以下は、主催者である「大津百町まちなかバル運営委員会」の説明です。

—————-

バルイベントって何? スペインではおなじみの「バル(BAR)」。日本の「バー」とは少し違い、気軽に立ち寄れる社交場として利用されています。 そんな“バル”の雰囲気をグルメイベント『街バル』として大津で実現! ワイワイ楽しく大津の街を“食べ歩き”、“飲み歩き”そして“街歩き”してみませんか? 楽しみ方は? 1枚600円、5枚綴り※のバルチケットを購入すれば、バル参加店でチケット1枚につき 「バルメニュー(ドリンク1杯とフード)」と交換できます。 一冊で5店舗のお店を楽しんでいただけます。 ※前売りの場合。当日のみ1枚単位(700円) で購入することも可能です。 ★大津ジャズフェスティバルのプレイベント(本イベントは10/19sat・20sun)や大津百町市も同時開催! 〜 対面販売もしております 〜 《前売り券》 【販売期間】平成25年4月20日(土)〜5月15日(水) 【販売価格】1冊 3,000円(5枚綴り) 【販売場所】 ● 株式会社まちづくり大津(旧大津公会堂2F/平日10:00〜17:00) ● びわ湖大津観光協会(JR大津駅構内2F/平日10:00〜17:00) ● 湖の駅浜大津(浜大津アーカス2F/10:00〜22:00) ● 大津祭曳山展示館(火〜日10:00〜19:00)[休館日/毎週月曜日、但し月曜日が祝日の場合は翌火曜日] ● まちなか交流館 ゆうゆうかん(終日10:00〜18:30)[休館日/毎週水曜日] ● 各参加店舗(〜5月16日(木) 販売時間は各店舗の営業時間内) 《当日券》 【販売期間】平成25年5月18日(土) 【販売価格】1冊 3,500円(5枚綴り)・1枚 700円(バラ売り可) 【販売場所】 ● JR大津駅前広場特設売場(10:00〜20:00) ● 京阪電車浜大津駅 改札前(10:00〜20:00) ● 大津祭曳山展示館(10:00〜20:00) ● まちなか交流館 ゆうゆうかん(10:00〜18:30) 【主催】大津百町まちなかバル運営委員会

授業が始まりました。

■大学全体では9日(火)から授業開始となっていますが、私のばあいは火曜日は会議の日。というわけで、翌日、10日の2限目から前期の講義が始まりました。

地域社会論Ⅰ

■4月10日(水)2限

・授業の評価の仕方。試験、レポート等。

・配布資料

(1)朝日新聞記事(2013年4月7日朝刊)「介護 独り追い込まれ 高齢家族への虐待調査 母と『檻の中にいるようだつた』」

(2)朝日新聞記事(2013年4月6日朝刊)「耕論 ヒップホップ現代詩 病んだ現状、地方から表現 田我流さん」

(3)『文藝春秋SPECIAL 季刊秋号』(2010年)山田昌弘「私たちは幸福だったのか」

■配布した新聞資料。その背景にあるのは、「孤立した高齢者介護の問題」と「疲弊した地方都市の問題」です。タイトルだけを見ていると、まったく関係のない話題のよう見えますが、そこには重なりあう問題が存在しており、それは現代社会において幸福とはどういうことなのかという「幸福論」とも関係しているのです。

■前期のこの「地域社会論Ⅰ」では、「地域再生・活性化」「村づくり」「まちづくり」の視点から、「地域社会とコモンズ」、「歴史的環境保全とまちづくり」、「コミュニティビジネス」に関する事例をとりあげます。そこでは、「地域社会の『豊かさ』をどのように考えたらよいのか、そのような豊かさを支えるためには、どのような『社会的仕組み』が必要なのか」ということを履修者と一緒に考えていきます。ここでいう「豊かさ」とは、さきほどの「幸福論」と、どこか深いところでつながっているのです。ここまで述べたことを少し頭の片隅におきながら、これからの授業を受講してほしいと思います。

入門演習

■4月11日(木)2限

・脇田との連絡の取り方。脇田関連の情報。

・入門演習の進め方。

・6/8(土)・9(日)の調査旅行。

滋賀県近江八幡市沖島町。琵琶湖のなかの離島。過疎と高齢化。琵琶湖の生態系と漁業。地域活性化と観光。

滋賀県立琵琶湖博物館。

■今日は、初めての授業になります。まだ、お互いに面識がありません。まずはお互いを知って仲良くなることから始める必要があります。来週は、「インパクトのある自己紹介」をしてもらいます。「インパクト」と書くとプレッシャーに感じるかもしれませんが、それぞれに工夫をして自己紹介をしてもらいたいと思います。1週間、自己紹介に知恵を絞る…それが今週の宿題です。

社会学演習ⅡA

■4月11日(木)4限

・各自の近況報告。

・前期の報告の順番の決定。とりあえず、6月末までは、以下の順番で進めます。

4/25:脇田の講義、5/2中村、5/9安平、5/16臼杵、5/23北川、530山根、6/6山田、6/13井上、6/20松見、6/27枡田。

・ゼミのコンパ係(飲み会世話係)は北川くんに決定。LINEで予定を調整してください。コンパの開催は、木曜日の夕方で調整してください。

懐かしの岩手へ!

■3月15日(金)に開催された卒業式の翌日、1泊2日で岩手県に行ってまいりました。トップの写真は、盛岡市の中心市街地にある開運橋から撮影した岩手山です。どうですか、盛岡や周辺の地域では、このような風景が街中からみえるのですよ!! 「ふるさとの山に向ひて言ふことなし ふるさとの山はありがたきかな」 (石川啄木)。おそらく啄木が見た岩手山の方角は違っていたとは思いますが、岩手山のこの「存在感」は、啄木の生きた時代も今もかわりません。

■私は、かつて岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。その頃、盛岡市郊外の教員住宅に暮らしていましたが、岩手山をみながら通勤していました。本当に、幸せな気持になりました。盛岡市や周辺にお住まいの皆さんは、きっと岩手山に包み込まれるような、そんな気持ちとともに暮らしておられるはずです。啄木がいうとおり「ふるさとの山はありがたきかな」なのです。

■岩手山は本当に素晴らしいのですが、もちろん、今回岩手を訪問したことの目的は別にありました。岩手県立大学総合政策学部勤務時代にお世話になったソフトウエア情報学部・伊藤憲三先生の退職記念の最終講義と記念パーティに参加するためでした。伊藤先生とは学部は違いますが、教員住宅近くの呑み屋(「三鶴」)で酒を楽しみつつ、いろいろな話題で楽しい時を過ごさせていただきました。また、いろいろアドバイスやサジェスチョンもいただきました。また伊藤先生の研究室には、当時、私が取り組んでいた流域管理に関する研究プロジェクトにもお力添えをいただきました。写真の左側は、伊藤憲三先生です。

■伊藤先生の退職記念パーティは盛岡駅前のホテルのレストランで開催されました。パーティ終了後は、かつての教え子の皆さんと9年ぶりに再会することになりました。私は2004年から龍谷大学社会学部に異動したのですが、2003年まで私のゼミに所属していたOAさん、そして私の地域調査実習を履修していたさSMさんが、私が盛岡に来ることを知って会いにきてくれたのです(写真右)。彼女たちとも、夜遅くまで楽しく過ごすことができました。ありがとう!! また、岩手で同窓会をしましょう~!!

消えていく「ダイヤモンド富士」-西日暮里・富士見坂

■前回の投稿では、新幹線の車窓から撮影した富士山をアップしました。天候にも恵まれ、青空をバックにした美しい富士山を楽しむことができました。しかし、東京に着いてみると、「富士山が見えなくなる」というネットのニュースを読むことになりました。

■東京の地形は、凸凹しています。武蔵野台地が雨や川で削られたためです。ですから坂が多いのです。地下鉄やJRで点から点へ移動しているとわかりませんが(地形マニアにはわかりますが…)、実際に歩いてみると東京の凸凹の特徴が非常によくわかります。江戸時代、武蔵野台地の高台から下る坂道からは、あちこちで富士山が見えていました(現在はビルが建ち並び、高層ビルに登らなければ確認できませんが…)。ですから、現在でも「富士見坂」という坂(地名)が東京の各地に残っているのです。

■この「富士見坂」という地名、名前の通り、その坂から眺望できる富士山の風景と坂との組み合わせから生まれています。もちろん富士山は、普通の山ではありません。詳しく説明する余裕はありませんが、信仰の対象となった山でした。江戸時代、江戸のなかには「富士講」という宗教組織が多数存在していました。ですから、当時の人びとの富士山を眺望する眼差しのなかには、宗教的な情熱が込められていました。富士山と、富士山を毎日眺望する江戸時代の人びとの相互作用のなかで、独特の自然観や生命観が培われいったのです。もっとも明治時代以降、そのような宗教的な情熱はしだいに衰退していきました。しかし、それでも、富士山を眺望すること自体が、ひとつの文化として、江戸-東京の人びとの暮らしのなかに定着し、受け継がれきたことに間違いありません。

■現在、実際に富士山を確認できる坂は残り少なくなりました。東京の街のなかに高いビルやマンションがどんどん建設されていったからです。以下は、毎日新聞の記事です。この記事によれば、「西日暮里の富士見坂」は、「唯一地面から富士山を見ることができる」場所のようです。この「西日暮里の富士見坂」から、年に2回、1月と11月に「ダイヤモンド富士」を見ることができます。「太陽が富士山の頂上に沈み、輝きを放つ」瞬間を、「ダイヤモンド富士」と呼ぶのです。トップの動画は、その「ダイヤモンド富士」を写した動画です。ところが、記事にもあるように「新宿区で建設中の住友不動産による45階建てマンションと、文京区で建設中の個人建築主による11階建てマンション」が、富士山の眺望を遮ってしまうことになりそうなのです。

「ダイヤモンド富士:都心では唯一の日暮里・富士見坂、見納めの危機 眺望を遮るマンション建設中/東京(毎日新聞2013年01月29日地方版)」

■この記事の後半部分では、以下のように書かれています(リンクがすぐ消えてしまいますから…)。

———————————-

昨年5月には、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の諮問機関、国際記念物遺跡会議(イコモス)が、坂からの眺望を阻害するマンション開発の見直しを求めて都や建築主、荒川区、文京区などに勧告書を送っている。

これを受けて荒川区は、低くするよう計画の見直しを求めたが、事業主から回答は得られていない。文京区は計画の再考を依頼したが「あくまでお願いレベル。制限することはできない」と話す。

昨年10〜12月、日本イコモス国内委員会の副委員長が文京区と荒川区を訪れ、景観を守るガイドラインの整備を要請。荒川区は「関係区と連携して、前向きに取り組みたい」と検討を始めているが、現在建設中のマンションには間に合わない。

住民らで作る「日暮里富士見坂を守る会」は、行政や建築主らに再三、要望したが、有効な回答は得られていない。メンバーの池本達雄さん(54)は「富士山のある風景を愛するのは、江戸時代から続く文化。次の世代に伝えていかないと。まだ諦めていない」。早稲田大学講師で、富士見坂眺望研究会の千葉一輝代表は「イコモスの勧告は非常に重い。富士山の世界文化遺産の登録にも影響を与えかねない」と話し、今後も建築主らに働きかけていく。

————————————

■ここに書かれている問題、京都の五山の送り火と景観に関する問題と似ていますね。京都の周囲の山々の眺望は、歴史的都市・宗教的都市である京都のアイデンティティと深く結びついています。しかしそのような眺望は、市街地に高いビルが建設されるにしたがい、しだいに失われてきました。そこで京都市では、このような眺望を保全・創出するために(たとえば賀茂川右岸から「大文字」への眺望)、「京都市眺望景観創生条例」を制定しました。また、新しい景観政策も導入しているようです。視界に入る建築物の高さやデザインをコントロールしようとしているのです。この京都の五山と景観に関する問題と東京の富士山と景観に関する問題、まったく同じレベルで比較することは無理かもしれませんが、東京という都市の歴史的なアイデンティティを担保するためにも、なんらかの社会的な取り組みが必要だと考えられます。長文になっているために詳しくここで説明しませんが、岩手県の盛岡市でも、中心市街地からの岩手山の眺望を確保するために、かなり以前から様々な取り組みが行われてきました。またチャンスがあれば、ご紹介できればと思います。ちなみに、岩手山も、古来から信仰の対象となった山でした。