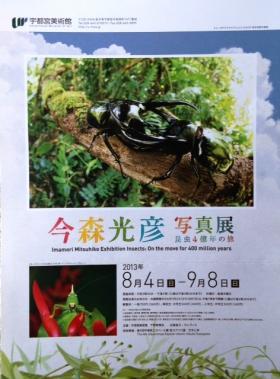

今森光彦写真展

■昆虫や里山の写真で有名な今森光彦さんの写真展の案内が届きました。開催されるのは栃木県の宇都宮美術館。ちょっと…遠いですね。関東になにか用事がないとなかなかいけないように思いますが、とても素敵な雰囲気の案内チラシでしたので、少しご紹介をしておきます。

■宇都宮美術館の公式サイトでは、この企画展について、以下のように解説されています。

1954年、滋賀県に生まれた写真家、今森光彦。 今森は、幼少期から昆虫の生態と美しさに魅了され、世界中の昆虫を撮り続けてきました。 その写真表現は、いわゆる生態写真とは異なり、卓越した構成力に基づき、個々の昆虫の表情を感じさせるような独特の魅力を有しています。 本展覧会では、代表作「世界昆虫記」と「昆虫記」を中心に200点あまりを展示します。 今森自身が昆虫を「被写体である以前に、常に敬意を払うべき生命」と語っていることが示すように、昆虫という生命の驚異と神秘を感じ取れる展覧会です。

丸屋町商店街の夜市に!

■ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」では、毎月第三土曜日、大津市の丸屋町商店街にある大津百町館前で「北船路野菜市」を開催しています(ただし、野菜生産の端境期である4月と9月は、出荷する農産物が少なく、開催していません)。今月も、7月20日に開催しますが、その翌週、7月27日にも丸屋町商店街で「野菜市」を開催させていただきます。ただし、こちらはの方は、丸屋町商店振興組合主催の「ナカマチ夜市」への出店です。すでに商店街には看板が立てられています。そこには、「北船路野菜市」とあります。昨年に引き続き、今年で2回目になります。継続的に活動しているからこそ、商店街との関係が太くなり、このようなお申し出をいただけることができるのだと思います。

■ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」では、毎月第三土曜日、大津市の丸屋町商店街にある大津百町館前で「北船路野菜市」を開催しています(ただし、野菜生産の端境期である4月と9月は、出荷する農産物が少なく、開催していません)。今月も、7月20日に開催しますが、その翌週、7月27日にも丸屋町商店街で「野菜市」を開催させていただきます。ただし、こちらはの方は、丸屋町商店振興組合主催の「ナカマチ夜市」への出店です。すでに商店街には看板が立てられています。そこには、「北船路野菜市」とあります。昨年に引き続き、今年で2回目になります。継続的に活動しているからこそ、商店街との関係が太くなり、このようなお申し出をいただけることができるのだと思います。

■この「ナカマチ夜市」、龍谷大学のたくさんの学生が応援しています。「NPOボランティアセンター」の皆さん。「ナカマチ夜市」の運営をサポートされます。それから、ヨサコイサークル「華舞龍」と手話サークル「DAY」が踊りや歌を披露されます。そして、私たちの「北船路米づくり研究会」。龍谷大学瀬田キャンバス、頑張っています!!

昔の石場駅の写真

■大津の街中で用事があり、JR瀬田から1駅、石山駅まで行き、連絡している京阪・石山坂本線に乗り換え、石場駅までいったときのことです。石場駅のプラットフォームに、かなり昔の石場駅の写真が飾ってありました。プラットフォームには屋根はありません。出札口のある駅舎も、かなり懐かしい雰囲気です。そして、石場駅の向かって右側、広々としています。おそらくは、まだ埋め立てられていないのではないかと思います。

■ここで少し古い時代の写真を確認してみましょう。大津市歴史博物館では、博物館で収蔵されている古写真をネット上で公開されています。その古写真のなかから「町並み・遠望」のリストにある「浜大津所上空より市街地を望む(昭和31年)」をクリックしてみましょう。以下のような説明があります。

昭和31年(1956)版『大津の展望』に掲載された写真。写真左手に、大正初期に埋め立てられた紺屋ケ関の出張り部分が見え、湖岸道路の敷地も一部しかまだ埋め立てられていない。手前がNTTの旧建物で、その向こうが橋本町時代の市役所。右手に縦(東西)に伸びるのが浜通りで、朝日生命、第一勧業銀行、滋賀銀行の旧建物が写っている。

■昭和30年代、浜大津から膳所方面にかけての湖岸埋め立てが進んでいきました。おそらく、トップの写真は、昭和30年代前半ではないかと思います。かつて京阪・石坂坂本線は、琵琶湖の湖岸を走っていたのです。強い風が吹いて琵琶湖に高い波がたったときは、波のしぶきが電車にかかったという話しも聞きます。なんだか、湘南地方の「江の電」みたいですね。もし、今も湖岸を走っていたら、すごい人気なのではないかと思います。

■さて、さらに写真を注意深く見てみると…。レールが3本あります。三線軌条と呼ばれるものです。京阪の石山・坂本線は、現在のJR石山駅だけでなく、膳所駅とも連絡をしています。かつては、JRの前身である国鉄の機関車が貨物を引いて、東海道線(琵琶湖線)からこの石山・坂本線に乗り入れていたのです。京阪と国鉄で列車のレールの幅が違います。国鉄のレール幅は狭軌(軌間1067mm)と呼ばれるのに対して、京阪の前身である大津電軌は国際標準軌(軌間1435mm)だったからです。こうやって3本レールを引いて京阪の線路に、国鉄の貨物列車が乗り入れたのです。といいますか、もともとはここは国鉄の線路でした。そのあたりの詳しいことは、以下のサイトをご覧ください。

沖島が離島振興法で指定される

■6月8日、1年生の必修の授業「社会学入門演習」の現地実習で滋賀県近江八幡市沖島町に行きました。沖島町は、琵琶湖に浮かぶ離島です。琵琶湖は淡水湖ですが、淡水の湖で人が暮らす島は、世界的にみても珍しいのだそうです。写真ですが、その現地実習のときのものです。沖島の西福寺*の本堂で、沖島町自治会の方たちにお話しをうかがっているところです。

■さて、その沖島ですが、昨日の報道によれば、国の離島振興法に基づく「離島」に指定される方針が決まりました。離島振興法が約半世紀ぶりに見直され、湖の離島でも、この法律により支援を受けることができるようになったのです。「離島」の指定を受けるためには、様々な条件が必要なようです。たとえば、約60年前に比べて50%以上減少している…といったような条件です。沖島は伝統的に琵琶湖の淡水魚を対象にした漁業を生業としてきました。しかし、現在、水産業者は相当に高齢化しています。子どもの世代の多くは、漁業とは違う職業につき、島を出ているのです。そのため、沖島は、人口の減少と少子高齢化が急激に進行しています。新聞報道によれば、今回の「指定」により、公共事業の補助率引き上げ、自治体が行うソフト施策への交付金の支給、雇用創出が見込まれる設備取得のための低利融資といったことが可能になります。沖島町のある近江八幡市では、地元の意見を大切にしながら、旧石切り場を活用した防災拠点兼観光施設、観光船が寄港可能な港湾、島内周回道路の整備を検討しているようです。そのような整備のなかで、定住を促進していこうとされています。

■急激に高齢化が進むこの沖島町で、もうひとつ期待されていることがあります。それは医療の充実です。島には、診療所が1か所ありますが、週に1日、医師がやってくるだけで、緊急の病気のばあいは対応できる体制になっていません。緊急のばあいは、自治会の消防艇で対岸まで運び、そこから病院まで救急車で運ぶということになります。沖島町の自治会の方は、今回の「指定」で、そのような医療面での不安が解消されることを、一番に望んでおられました。

*この沖島には蓮如上人の伝説があります。また西福寺には、蓮如上人の御真筆「虎斑の名号」・「正信偈」が伝えられています。

卒業生のこと

■龍谷大学で働くようになってから10年目を迎えています。10年たつと、ゼミの最初の頃の卒業生は、30歳、あるいは30歳近くになります。当然のことながら、結婚をする人たちが増えてきました。すでにお子さんが2人目という人もいます。素敵なことですね~。

■龍谷大学で働くようになってから10年目を迎えています。10年たつと、ゼミの最初の頃の卒業生は、30歳、あるいは30歳近くになります。当然のことながら、結婚をする人たちが増えてきました。すでにお子さんが2人目という人もいます。素敵なことですね~。

■先日、facebookで交流しているゼミのOGが、大学卒業後勤めてきた京都の会社を退社しました。すでに結婚はされているのですが、来月、いよいよ出産するということで、それを機に退社することにしたのです。そのことが、facebookにアップされました。この「出産退社報告」の記事には、たくさんの「友達」のコメントが寄せられていました。私も、祝福のコメントを書いたところ、次のようにお返事をもらいました。

脇田先生☆

先生に就活しろと怒られ(笑)

内定頂いた会社に、昨日まで勤めることができました!!

自分が母になるイメージが全くできませんが(^^;

周りに頼りながらがんばっていこうと思います♡

■このお返事を読んで、2005年の7月の初めことを思いだしました。彼女は、4年生。就職活動がうまくいかず悩んでいました。私の研究室にやってきて、「せんせー、もう就職活動をやめます。やめて、資格を取る勉強をします」とべそをかいていうのです。就職活動がうまくいかないことで、少し心が折れかかっていたのです。私の記憶では、そのとき研究室でお説教をして、それからキャリアセンター(当時は名称が少し違っていたと思いますが…)に連れていって、彼女の指導をお願いしたように思います。すると、7月の末にはちゃんと内定をいただくことができたのでした。それが、今回退社した会社なのです。「そうか、あのときにお説教をしていなかったら、彼女の人生も少し変っていたかもしれないな…」と思うと、少し感慨深いものがありますね。

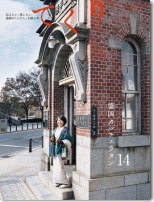

地方都市のミニコミ誌

■10年近く前、2004年3月まで、岩手県の県庁所在地である盛岡市に住んでいました。盛岡は、とても美しい街です。そのような街に、ミニコミ誌が登場しました。「てくり」です。創刊号は2005年5月です。このミニコミ誌のコンセプト、公式サイトでは、次のように説明されています(太字は私が注目した点です)。

■10年近く前、2004年3月まで、岩手県の県庁所在地である盛岡市に住んでいました。盛岡は、とても美しい街です。そのような街に、ミニコミ誌が登場しました。「てくり」です。創刊号は2005年5月です。このミニコミ誌のコンセプト、公式サイトでは、次のように説明されています(太字は私が注目した点です)。

岩手県盛岡市の「ふだん」暮らしをテーマに、既存の情報誌や広報誌には載ることがない、 ちょっとうれしいこと、おもしろい人、紹介したいものごと…そんな日常の物語たちを集め、紹介する本があったらいいなあ。。。

そんな想いからできたのが、「新世代ミニコミ誌・てくり」です。

「ミニコミ」というと活字だらけで写真が無い、ガリ版刷り(?)なイメージですが、その「綴る」という気持ちを残しつつ、「タウン誌」でもなく「情報誌」でもない、ほっと一息つけるような「カフェ的」雰囲気のビジュアル誌をイメージしています。

盛岡は「みちのくの小京都」とよばれる、城下町の面影を残した地方都市です。

近年、県外資本の大型店舗やマンションが目立つようになり、風景も人も、ずいぶん様変わりしてきたように思います。そんなこの街で、スタッフ達のアンテナにひっかかった選りすぐりの物語たちは、全国の方々にも読んでいただきたいものばかり。

きっとそこには、時代や場所に左右されない、 普遍的な何かが隠されているのかもしれません。

てくりてくりゆっくりと、年2回の発行を目指していますが、 やりたい企画はもりだくさん。

楽しみながら続けていければいいなあと思っています。「生活」という冒険の世界へ、 「てくり」と一緒にでかけましょう。

■昨日、facebookに「てくり」のことを投稿すると、政策学部のT先生からは、「私は、恵文社一乗寺店にて時々買っています。盛岡の文化水準の高さを感じます」とのコメントをいただきました。本当に、そうなんです。この「てくり」、2005年に創刊して、今年1月には「パンとごはん」という特集の第16号を発行されています。コツコツと息の長い仕事をなさってほしいと思います。今の時代、小さな自分たちで扱うことのできる仕組みをつくり、維持し続けていくことが大切だと思うからです。

■もうひとつ、ご紹介します。三重県津市で発行されている「kalas」です。「kalas」は、2006年12月にプレ創刊号が発行され、今年の4月に19号が発行されています。こちらの編集部では、ミニコミ誌ではなくて小冊子とおよびになっています。盛岡の「てくり」と同じように、この津市の「kalas」もとっても素敵なのです。私の個人的な趣味…といってしまえば、それまでですが、先日は、社会学部CM学科の笠井先生にお貸ししたところ、ゼミ生の皆さんも大変気にいっている…とのことなのです。世代を超えた魅力があるのだと思います。公式サイトでは、この小冊子について以下のように説明されています。

■もうひとつ、ご紹介します。三重県津市で発行されている「kalas」です。「kalas」は、2006年12月にプレ創刊号が発行され、今年の4月に19号が発行されています。こちらの編集部では、ミニコミ誌ではなくて小冊子とおよびになっています。盛岡の「てくり」と同じように、この津市の「kalas」もとっても素敵なのです。私の個人的な趣味…といってしまえば、それまでですが、先日は、社会学部CM学科の笠井先生にお貸ししたところ、ゼミ生の皆さんも大変気にいっている…とのことなのです。世代を超えた魅力があるのだと思います。公式サイトでは、この小冊子について以下のように説明されています。

kalas(カラス)について

津の暮らしを見つめる小冊子

小冊子kalas(カラス)は三重県津市発の小冊子です。

人間に飼い慣らされないカラスの鋭い視点で、

地域の魅力や日々の暮らしを観察しています。

■盛岡と津、ずいぶん離れていますが、「てくり」と「kalas」をみていると、日本の地方都市がかかえる共通の問題が浮かびあがってくるような気がします。「てくり」では、「県外資本の大型店舗やマンションが目立つようになり、風景も人も、ずいぶん様変わりしてきた」と書かれています。一方、「kalas」の説明では、「人間に飼い慣らされないカラスの鋭い視点」というふうに書かれています。「人間に飼い慣らされない…」、印象深い表現ですよね。

■私には、地方都市を均質化し空洞化させていく資本のシステムに対するさりげない批判とともに、そのような資本のシステムでは簡単には根絶やしにされない地方都市のもつ可能性を、そして地域社会に根付いた人びとの「生活」や「暮らし」のもつ創造性を、「てくり」と「kalas」は掘り起こそうとされているようにも思うのです。

大津の餅兵

■今日は、本当に暑かったですね。大津市も32℃まで気温があがりました(ちなみに、私が住んでいる奈良は35℃だそうです・・・)。この暑いなかを、「大津エンパワねっと」のチーム「はにわ」の3人組と一緒に、「まち歩き」をしました。チーム「はにわ」は、大津市の中心市街地で開催される「100円商店街」をスタンプラリー等で側面から応援する活動をしています。2つ上の学年から継承されている活動です。こうやって先輩たちの活動を継承していくことは、大学が地域と連携するうえでとても大切なことです。学生は短い期間で卒業し、大学からいなくなってしまいます。そこで活動が切れてしまわないように、後輩に継承していくことが必要なのです。ただし、単純に先輩の活動を継承するだけではだめです。その継承に新たな創造性を付け加えていく必要があります。現在、チーム「はにわ」では、そのような「100円商店街」に加えて、大津市役所の「都市再生課」や「(株)まちづくり大津」のご協力のもと、学生の視点からこの中心市街地にある商店の魅力をアピールする活動に取り組もうとしています。

■というわけで、「まち歩き」なのです。商店の魅力って何なのか・・・。実際にまちを歩きながら、実際に学生たちに経験をしてもらいました。街の中を歩きながら、まず訪問したお店が梅村商店さん=和菓子の「餅兵」さんです。左は、店頭に掲げてある看板です。明治時代につくられたものだそうです。店主の梅村さんには、ずいぶん前から「大津エンパワねっと」や「社会調査実習」等でからいろいろお世話になっております。また、私の方も、梅村さんの町内の大津祭の曳山「割巨山」のボランティアでも協力させていただいています。そのような、ありかだいお付き合いがずっと続いています。ということで、この日も、お店のなかで美味しい和菓子をいただきながら、お話しを伺わせていただきました。商品の話しから、最近の観光客のこと、大津祭のこと、このお店の歴史、そしてこの界隈の歴史・・・お話しはいろいろ展開していきました。

■というわけで、「まち歩き」なのです。商店の魅力って何なのか・・・。実際にまちを歩きながら、実際に学生たちに経験をしてもらいました。街の中を歩きながら、まず訪問したお店が梅村商店さん=和菓子の「餅兵」さんです。左は、店頭に掲げてある看板です。明治時代につくられたものだそうです。店主の梅村さんには、ずいぶん前から「大津エンパワねっと」や「社会調査実習」等でからいろいろお世話になっております。また、私の方も、梅村さんの町内の大津祭の曳山「割巨山」のボランティアでも協力させていただいています。そのような、ありかだいお付き合いがずっと続いています。ということで、この日も、お店のなかで美味しい和菓子をいただきながら、お話しを伺わせていただきました。商品の話しから、最近の観光客のこと、大津祭のこと、このお店の歴史、そしてこの界隈の歴史・・・お話しはいろいろ展開していきました。

■学生の諸君には、そうやって店主さんと深いコミュニケーションをすることで、美味しい和菓子がさらに美味しくなり、口や胃袋だけでなく、心や頭も満足することを知ってもらいたかったのです。素敵な商品とその背景にある様々な情報をセットにして、個々の商店の魅力を発信してもらいたいと思うのです。学生たちと街中を歩いていると、知り合いの方たちとどんどん出会います。ちょっとだけ立ち話しなどをしました。そういうところも含めて大津の街なんですけどね~。そして街の魅力なんですけどね~。何か感じとってくれたかな~。

沖島訪問-社会学入門演習・現地実習-

■6月8日(土)・9(日)の両日、社会学科の「社会学入門演習」の現地実習でした。担当しているクラス18名の1年生とともに、8日(土)は、滋賀県近江八幡市の沖島町を訪問しました。琵琶湖には3つ島がありますが、コミュニティがある島は、唯一、沖島町だけなのです。淡水湖の島にコミュニティがあること自体、世界的にみても大変珍しいことのようです。

■ところで、「社会学入門演習」の現地実習は、1年生の前期、必ず履修しなければならない必修課目です。私は、この課目を4年ぶりに担当することになりました。これまでは、コウノトリの保護を活かした地域づくりをしている豊岡、蛸を切り口に街おこしをしている明石市などを訪問しましたが、今回は、龍谷大学瀬田キャンパスのある地元の滋賀県をフィールドにしようと考えました。そのうえで沖島町を選択しました。私自身は、過去に何度も、沖島を訪問させていただいていること。社会学部教務課の職員Cさんのご実家がこの沖島にあり、お父様が自治会の副会長をされていること。また、離島振興法の改正で、沖島がこの法の適応を受けて、過疎対策や活性化対策に国から経済的な支援を受けることができそうなこと・・・。いくつかの理由から、「社会学入門演習」の現地実習のフィールドとして、沖島に行かせていただくことにしたのです。

■8日(土)は、JR瀬田駅に8時半に集合しました。はたして遅刻せずに全員そろうのか・・・と心配していましたが、気合いが入っていたのか全員きちんと揃ってスタートすることができました。瀬田駅からは、チャーターした大型観光バスで琵琶湖の湖周道路を走り、一路、沖島の対岸にある堀切港まで。トップの写真は、その堀切港から撮った沖島です。沖島には、沖島町自治会が経営する通船で移動しました。私自身は、滋賀県立琵琶湖博物館に勤務している時代から何度も沖島を訪れていますが、ほとんどの学生たちは初めての沖島だったと思います。そういう意味では、良い思いでにもなったのではないかと思います。

■2枚目の写真は、教務課の職員Cさんご実家です。そうなんです。西福寺という、お寺なのです。ここは、蓮如聖人の伝説のあり500年以上の歴史をもつ浄土真宗本願寺派のお寺でもありますす。午前中は、お寺の歴史や沖島の歴史について、Cさんのお父様であるご住職から御法話がありました。息子さんであるCさんも、この日は、お父様の法事のお勤めのお手伝いもあり、ご実家に帰省されており、いろいろお世話いただきました。Cさん、ありがとうございました。午後からは、お父様と、檀家である漁家のNさんから、離島である沖島の教育・漁業・文化・生活、さらには町の活性化についてお話しをいただきました。質問については、学生たちがあらかじめ授業中に一生懸命考えてきたものです。前半は、私がその質問にもとづきお話しを伺う形式にしましたが、後半は、代表の学生数人がお話しを伺うようにしました。少し心配しましたが、インタビューの初歩の初歩、半構造化されたインタビューの真似ごと程度は経験できたのではないかと思います。1時間半程、つたない質問に丁寧にお答えいただきました。本当にお世話になりました。ありがとうございました。