第56回大津市民駅伝競走大会

■「大津市民駅伝」です。2月2日(日)です。龍大瀬田キャンパスの南東にあたる田上地区で、開催されます。今年で56回目になるのだそうです。毎年開催されているとして、昭和32年(1957年)から始まっているということでしょうか。ローカルではありますが、伝統ある大会なんでね。昨年に引き続き、今年も龍谷大学のチームとして出走します。

■今年、龍谷大学からは、「龍谷Run Run A・B・C」の3チームが一般クラブチームとして出走します。私は、教員を中心に構成された「龍谷Run Run B」チームのアンカーとして第5区7kmを走ります。昨年は、第2区の3.6kmでした。第2区は平板なコースなので、スピードを要求されました。私は、自分の心肺能力の限界まで力を出し切って走りました。この歳ですから…もう、大変でした。心臓がバコバコいって、「これ以上無理しすぎたら心臓麻痺になるのとちゃうか…」と自分でも心配したぐらいでした。タイムは、15分48秒、4:23/kmでした。本人は、限界のところまで走っているのですが、このタイムだと、第2区の他のチームの皆さんと比較すれば38人中36番目、ほとんどビリです。

■今年の第5区のコースには坂道があります。というのも、新興住宅地のなかを走っていくからです。トップの地図をご覧ください。田上地区は農村地域です。ですから、ほとんどのコースが水田のまわりの道路になります。フラットです。ところが、コースの後半に走る「もみじが丘」という新興住宅地(地図では住宅が密集しているところ)の中は、坂道になります。一般的にいって、新興住宅地は、里山的な丘陵を開発しているばあいが多いため、住宅地のなかの道路は坂道が多くなります。新興住宅地の地名に、「台」「丘」といった丘陵的な地形をあらわす漢字が多いのはそのためです。話しがそれてしまいました。というわけで、昨年のようなスピード(全体のなかではビリに近いわけですが…)で走ると後半がとてももちません。どう、前半をセーブしつつ、後半の坂道を乗り切るのか…そのあたりが課題になります。

■私が出走するチームは、「龍谷Run Run B」チームです。本当は、全員教員で構成されていたのですが、同僚のH先生が足の故障のため、出走できなくなりました。かわりの代走をしてくれるのは、いつもお世話になっている職員のNさんです。あとは、アスリートのランナーの教員の皆さんばかりです。どうして私がアンカーなのかな…と、監督のHさん(大阪キャンパス)をちょっと恨みつつ、とにかく頑張るしかありません。昨年は、タスキをつなぐことができませんでした。今年は…。アンカーの責任は重いですね〜。辛い。ちなみに、H先生が欠場されたので、私が最年長になってしまいました…。

「さくらバーガー」と「プライベート美術館」

■忙しくなったり、怪我を少ししたりで、また間が空いてしまった。ラン…。ということで、今日は走りました。本当にもう…なさけないよ、自分。

d

■自宅の最寄り駅からスタート。最近は、いつも駅を起点にしています。自宅は奈良西部の丘陵地帯にあるので、南にいくとどんどん下っていきます。下ったあとも、ひたすら南下。有名な唐招提寺や薬師寺の横を走ります。このあたり、とっても気持ちの良い風景なのです。いつもはここで引き返すのですが、今日は、さらに佐保川沿いを大和郡山市の方面に走りました。大和郡山市に入ってすぐ、九条公園で東に進路を変えます。そのままひたすらまっすぐ東へ走りました。このあたりは、もともと農村地域です。古い集落と、新しい住宅地がまだらになった風景をながめながらひたすら東に走ります。

■8kmちょっとのところで、突然iPhone5の電源が落ちました。最近、こういうことがよくあるのです。まだまだたっぷり余裕があったはずなのですが、クラッシュです。当然のことながら、ランの記録をrunmeterというアプリで取っていたのですが、それも途中で終わってしまいました。上の地図は、帰宅してから「キョリ測」というサイトで再度距離を計算しなおしたときのものです。

■さてさて、ランはまだまだ続きます。 辰市、東九条、古市のT字の交差点まで東に進み(といっても、奈良を知らない方はなんのことやら…ですね)、そのあとは北に進路を変えました。奈良公園に向かいます。南紀寺、東紀寺、高畑。奈良公園にはいって、最後は若草山のよくみえる奈良県新公会堂まで走りました。合計14kmを約80分、5:45/km程度かな。穏やかな天気でよかったです。

■走ったご褒美…というわけでもないのですが、遅めの昼食は、いつもの「さくらバーガー」にしました。「さくらバーガー」のお店は、東向北町にあります。近鉄奈良駅を降りて地上に出て南にいくと東向商店街。道路を渡って北側にいくと、東向北町になります。このあたりも含めて、最近の奈良の街には、新しい個性的なお店が増えてきているように思います。商店の新陳代謝が高まり、活気が生まれているという感じでしょうか。奈良の商業といえば、よく言われてきたのが「大仏商法」です。これは、「奈良の大仏に参詣する客が立ち寄るのを待つだけで、進んで客を集める努力をしない奈良商人の消極性」(こちらより引用)のことです。私が奈良に暮らし始めたのは30年近く前のことになりますが、そのころは、本当に奈良の中心市街地は、休日でもあまり人が歩いていませんでした。しかし、少しずつではありますが、奈良に活気が戻りつつあるようにも思います。きちんと確認したわけではありませんが、若い人が、商売を始めるというパターンが以前と比べて増えているのではないでしょうか。奈良には派手さはありません。どちらかといえば、奈良の魅力は燻銀のような魅力です。ちょっと田舎臭いがゆえの魅力でもあります。奈良の時間の流れもゆったりしています。まだまだ奈良には潜在的な魅力があるように思います。そのような奈良の魅力を再評価しつつ、少しずつ奈良の街が変化していけばよいなと思います。

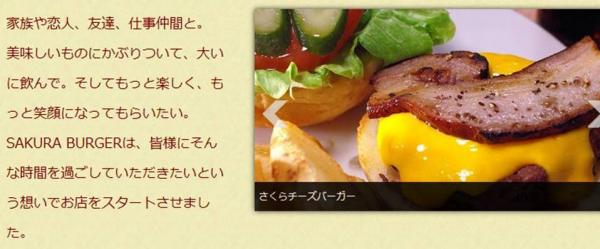

■さてさて、ランのあとは汗で身体が冷えてしまいます。背負ったトレイルラン用のリュックにタオルを入れていたので、それで簡単に汗をふいて、「さくらバーガー」に突入しました(本当は、銭湯にいきたかったのですが…まだ、やっていない)。「さくらバーガー」さんは、私が奈良で一押しの美味しいハンバーガー店です。サイトには、こんな説明が。

パテは歯ごたえ・食べ応えをしっかり残すために、包丁でミンチし手捏ね。溶岩を敷き詰めたグリルで香ばしく焼いています。自家製ベーコンは力強いバーガーに合わせ濃い目の塩味で、「さくらのチップ」で少し強めに燻製。薫りと食べ応えを楽しんでいただけるよう、ざくっと厚切りにして焼き上げています。そして、フレッシュなレタスやトマト、ほど良い酸味のピクルス。それらを「風いろ小麦」さんの協力で作り上げたバンズで挟んでいます。(初代バンズ「ボーノ」さんとは異なる個性がお楽しみいただけます。)味付けは、塩・こしょう・オリジナルのタルタルソース。卓上のケチャップやマスタードでお好みの味に仕上げ「カブッ!」とかぶりついてください。

■ばっちり燻製された自家製ベーコンをはさんだハンバーガー、今日は「チーズバーガー」にしました。そして、マスターの山戸旬人さんとのおしゃべりを楽しみました。今日、山戸さんから教えていただいたのは、奈良県障害者芸術祭「プライベート美術館」のことでした。奈良県障害者芸術祭「HAPPY SPOT NARA」の企画のひとつのようです。じつに素敵な企画なのです。公募により集まったな県内の障害のある人の作品約150点を、まちのなかで楽しむプロジェクトです。まちなかの店舗によびかけ、オーナーが自分の感じるままに作品を選び、お店に展示することになっています。

■「さくらバーガー」さんの店内にも、3点の作品が展示されていました。お店にはいってすぐに、すごく力強いラインが印象的な、カラフルに何かの動物を描いた作品が展示されていました。最初は、「おお、エエ感じや~」と思って、マスターの山戸さんにうかがったところ、それが「プライベート美術館」の作品だったのです。昨年の10月、作品と店舗の「お見合い」があり、山戸さんもご自身が「これがいい!!」というものを3点選ばれたのですが、作品の下には、作品名と選んだマスターの説明が書かれた小さなプレートも貼り付けてありました。障害者のアートを媒介に、お店とお客のコミュニケーションを通して「物語」が生まれるのでしょうね。

■ところで、マスターの山戸さんも走っていることが判明。であれば、「さくらバーガー」を基地にランニングクラブをつくってほしいな~。終わったら、走ったカロリーだけ、超美味しいハンバーガーをいただくのです。どうでしょう、みなさん!! 良い企画でしょう。

【追記】■昔からいわれる「大仏商法」。まだ、どこかにそのような傾向が残っているのでしょうか。「大仏商法」は、基本的に、やって来る観光客にしか目が向いていないということになります。しかも、かつての修学旅行の生徒たちのように、次から次へとやってくるような観光客です。まだ、そのようなかつてのビジネスモデルの残滓がどこかに残っているのであれば、それは捨ててしまったほうがよいと思います。また、観光客だけに目をむけるのではなく、近くに住んでいる市民、たとえば奈良府民とよばれる奈良市西部地域に居住している市民(奈良に居住して大阪に通勤している人たち。大阪の方に眼と意識が向いている)が、まずは行きたくなる街にしていったほうがよいのではないかとも思います。住んでいる市民が(それとはなく)自慢できる・誇りにするそのような街の営みのなかに、外部の観光客を惹きつける「本物」の奈良の新しい魅力が生まれてくるのではないかと思います。そして、そのような新しい魅力と、燻銀のような奈良の魅力、田舎臭いがゆえの奈良の魅力、ゆったりと時間が流れる奈良の魅力とがうまく調和していく…そのような奈良になってほしいなと思います。

鞍馬で温泉につかる…

■昨日(1月12日)のことになりますが、親しい仲間と一緒に、京都の北、鞍馬にある温泉に遊びにいきました。仲間の皆さんと温泉にゆっくりつかることが目的だったのですが、個人的には、叡山電鉄に乗る…ということも、じつは密か目的でした。これまで、精華大学のある辺りまでは、この叡山電鉄に乗ったことがありましたが、その奥にある鞍馬は今回が初めてでした。900系(デオ900形)、「きらら」という愛称のついたパノラマ列車に乗ることができました。車両の中間あたり、景色を楽しめるように天井の端にも窓がついています。もっとも、景色を楽しむよりも、実際には車中でのおしゃべりを楽しむ…ってかんじになりましたけど。

■もちろん、温泉もゆっくりむつかって、仕事の疲れをいやしました。鞍馬の山のマイナスイオンを思い切り吸いこんで、刺激の少ない鞍馬のお湯にゆったりつかりました。いや~、ひさしぶりに温泉を楽しむことができました。

米粉パン&米粉ケーキづくり教室

■昨日は、JR草津線に乗って、甲賀市で米粉パン&米粉ケーキをつくっておられる藤井真知子さんをお訪ねました。ゼミ生であるYさんTさんの2人も一緒です。少し前のことになりますが、Yさんが「米粉パンに関心がある」といったので、「それならば、米粉でパンをつくっている藤井さんという人が甲賀市にいるので、紹介してあげようか」ということになりました。藤井さんにゼミ生のことを伝えたところ、「実際に、米粉でパンやケーキをつくって体験してらおうか」と学生の訪問を歓迎してくださるお返事があり、今回の「米粉パン&米粉ケーキづくり教室」が実現したのでした。

■藤井さんは、元・甲賀市役所職員、政策法務を担当されていましたが、思うところがあり、龍谷大学大学院のNPO地方行政コースに社会人院生として入学されました。私は、このコースに大学院の授業科目を提供していることから、藤井さんも私の授業に顔を出されるようになったのでした。大学院を修了した後(彼女の修士論文は京都府知事賞を受賞しました)、ご家庭の事情で市役所は退職されましたが、農村地域にお住まいであることから、米の粉、米粉を使ったパンやケーキをつくり始められたのでした。そして、それらを核に、地元産の農産物を使った村おこしにも取り組もうと頑張っておられるのです。藤井さんも含めて、その前後のNPO地方行政コースの社会人院生の皆さんとは、年に1回ほど吞み会をしているので、藤井さんが米粉でパンをつくっておられる・・・ということをうかがってはいたのですが、今回やっと実際の米粉パン&ケーキづくりを拝見させていただくことができました。

■トップの写真は、藤井さんのお宅の「パン工房」です。自宅を改造されて、このような「パン工房」をつくられたのです。学生たちは、まず、小麦粉と米粉の見た目や細かさの違い、栄養的な違いについて学び、実際に、シフォンケーキ、パン、ピザ、ロールケーキを藤井さんにご指導いただきながら、つくり始めました(写真のあとに、さらに本文は続きます)。

【米粉シフォンケーキ編】

■この工房には、大きなガスオーブンが2台設置されていました。家庭用ガスオーブンのなかでも、一番大きなものなのだそうです。ちょっと圧倒されました。藤井さんの手際の良さもあって、短時間でどんどん作業が進んでいきました。焼きあがったシフォンケーキは、みずからの重さでつぶれてふわっとした食感がなくならないように、さかさまにして冷まします。このパン粉のシフォンケーキ、夏場であれば、良く冷やしてアイスクリーム添えるとおいしいとのことでした。

【米粉ピザ編】

■米粉でピザもつくりました。ひとつは、通常のピザ。ちいさなピザパンもつくりました。通常、トマトソースをぬるわけですが、今回は、藤井さんお手製の黒豆の味噌を塗ってみました。味噌とチーズはあいます。そして、味噌と米は当然のことながら相性は抜群なわけです。であれば、肉味噌なども美味しいと思います。また、米粉をつかった「お焼き」などもできるとのことです。なかには、地場産の漬物を入れるとよいですね。

【米粉パン編】

■焼きあがった米粉パンは、独特の甘みがあります。米がもっている甘味ですね。非常においしかった。ピロシキなんかもできませんかね。

【米粉ロールケーキ編】

■米粉でつくったロールケーキは、非常にしっとりしています。小麦粉だと作り方や焼き方の加減によっては割れてしまうことがあるのですが、米粉のばあいはそんなことがありません。非常に柔らか。お土産に頂きましたが、自宅の冷蔵庫でよく冷やしてたべると、さらに美味しさが引き立ちました。

■藤井さんが終了された「龍谷大学大学院 NPO・地方行政研究コース」では、「グローカル通信」というニューズレターを発行されています。そのニューズレター(2010. 11vol.19)に、藤井さんが2006年度終了生として「食をテーマに活動してます」という短文を寄稿されています。

私は、現在、女性が定年後に地域性を活かした社会参加ができないものかと、地産地消や安全安心な食材の視点から、地域のコミュニティの中で特産品の体験講座や米粉を使ったパンやお菓子作りの教室といった活動をしています。

私が自治体職員を退職するという転機に巡りあわせ、仕事を通して社会参加してきた女性が、男性と同じ定年を迎えるときに、「自分の住む地域で市民として何ができるか」という課題を見つけたことによるものです。私自身の「法務」という研究テーマから離れた分野での活動で、周囲の方は驚いておられますが、このコースで学んだ地域人材への思いが私に自然と流れてきたのかと、そして今も、先生方や修了生の仲間が道標でいてくださると安心しています。

(太字強調は脇田)

■なぜ、政策法務の専門家として市役所に勤務していた藤井さんが、村おこしの活動にはいられたのか。太字で強調しているところをお読みいただければよくわかりますね。男性のばあい、退職後、地域社会でどのように生きていくのかということが、よく問題にされます。「おやじの地域デビュー」といわれる問題です。何十年も組織のなかで働いて、退職後に「役割喪失」してしまう男性たち。様々な領域で経験を積んできた男性が、退職後、地域社会にどのように貢献し(地域社会、そして他者とのつながりをもちながら)、自らの第二のどのように人生を充実させていくのか。高齢社会の日本において大変重要な問題となっています。しかし、このような「役割喪失」の問題は、男性だけのことではないのです。一般的にみて、女性のばあいは、家族の誰かに介護が必要になったばあい、介護するために定年前に退職されることが多いのではないでしょうか。そのばあい、男性とは異なる「地域デビュー」の在り方が必要になるのかもしれません。藤井さんは、そのことを、自らの退職を契機に「発見」されたように思うのです。

■藤井さんのお宅では、県外からやってきた中学生が農業・農村体験するために民泊することがあるそうです。教育旅行ともいわれますが、グリーンツーリズムのひとつのやり方ですね。中学生が楽しそうに体験しているところを写したお手製のアルバムも拝見しました。教育旅行にやってきた中学生たちの思い出のためにと、みずから製作してプレゼントされているのだそうです。藤井さんは、農村のライフスタイルを再評価しながら、村づくりの進む方向性を模索されています。また、今回の続きのお話しを伺ってみたいと思います。

第24回「北船路野菜市」

■本日は、風もふいて、雨も降り、寒い寒い日でしたが、大津市の丸屋町商店街で第24回「北船路野菜市」を開催しました。いよいよ冬野菜の季節が到来したことが、上の写真がもおわかりいただけると思います。白菜、大根、小松菜、壬生菜、京水菜、サニーレタス、キャベツ、玉ネギ、青ネギ、小芋、海老芋、安納芋、柚子、餅、赤飯セット(もち米と小豆のセット)。北船路の協力農家の皆さんには、いつもよりもかなり多い量の出荷をいただきました。

【上段・左:10時開店。冬野菜が大盛りです。歩いておられるのは、指導農家の吹野藤代次さん。】【上段・右:餅や赤飯セットも出荷されています。】

【中段・左:ずっしり重い、よく巻いた白菜。】【中段・右:大根も太く立派です。もちろん、大根葉も食べられますよ。】

【下段・左:柚子も大量に出荷されました。これが1袋で150円。冬至の柚子風呂用?】【下段・右:ご常連にも感想を聞いて農家にフィードバックします。】

■今回は大量に出荷いただきました。一般の地域の皆さん以外にも、京都四条の「串かつ おばんざい とんとん」さんや、大津駅前の居酒屋「利やん」さんにもたくさん買っていただいたのですが、それでも残りそうな感じでした。「まずい、売れ残ってしまうのではないか…」。というのも、出荷された野菜は、私たち研究会が買い取っているからです。残ったら、自分たちで分担して買い取らねばなりません。しかし、快く買い取ってくださる団体が現れました。ありがたいことです。おかけで、なんとか終了することができました。これからは、協力農家とあらかじめ出荷量等も調整する必要がありますね。

■今年の野菜市は、今回が最後になります。2011年から24回開催していたんですね。4月と9月は野菜生産の端境期で、そのときは野菜市は開催しませんが、いろんな方たちに支えられてここまでやってくることができました。これからも、「北船路野菜市」、継続していきます。来月も、第三土曜日に野菜市を開催いたします。

卒業生の樋口くんのこと

■龍谷大学社会学部のホームページが、少し前のことになりますがリニューアルされました。 そこには、社会学部4学科の卒業生が登場しています。社会学科の卒業生は、うちのゼミ生だった樋口晃一くんです。4年生の春、早々にハウスメーカーに内定をとり、いったんはそこに就職したのですが、今年の春、米原市役所に転職しました。地方公務員になったのです。私のゼミからは、現在まで112名が卒業していますが(1~8期生)、そのうち公務員になったものは確認できるだけで15名。さらに、卒業後に公務員になったもの(転職したもの)は15名のうちの10名になります。よくわかりませんが、私の主観では、公務員の比率が高いように思います。

■龍谷大学社会学部のホームページが、少し前のことになりますがリニューアルされました。 そこには、社会学部4学科の卒業生が登場しています。社会学科の卒業生は、うちのゼミ生だった樋口晃一くんです。4年生の春、早々にハウスメーカーに内定をとり、いったんはそこに就職したのですが、今年の春、米原市役所に転職しました。地方公務員になったのです。私のゼミからは、現在まで112名が卒業していますが(1~8期生)、そのうち公務員になったものは確認できるだけで15名。さらに、卒業後に公務員になったもの(転職したもの)は15名のうちの10名になります。よくわかりませんが、私の主観では、公務員の比率が高いように思います。

■さて、社会学部のホームページに登場している樋口。後輩の現役生の皆さんに、すてきなメッセージを届けておられます。以下、それを引用します。ここに書かれていること、特に、卒業論文にもっとも力を入れて取り組んだということは、本当のことです。頑張って調査を行い、レベルのある卒業論文を書き上げました。

樋口 晃一さん

社会学科 卒業

「米原市役所 子育て支援課」在職中卒論は仲間と一緒に、出来あがりの達成感はいい思い出

―― 龍谷大学在学中、もっとも力を入れていたことを教えてください。

卒業論文に力を入れて取り組みました。『地域住民によるまちづくり』をテーマに、地域で活動されているまちづくり団体を事例に取り上げ、地域住民によるまちづくりが地域コミュニティにどういった変化・影響を与えるのかなどについて考察し、論文にまとめました。

卒業論文はゼミの中で、各ゼミ生が各々のテーマで取り組むため、一人で執筆しなければなりません。当然、実際にまちづくり団体へ話を聞きに行くためにアポイントをとることや、聞き取り調査に行くことも全て一人で取り組まなければならず、初めはうまくいかないことも多く、卒業論文を書けるのか不安になることもありましたが、ゼミの先生やゼミの仲間と相談し合いながら卒業論文を書き上げ、仲間と一緒に提出したときの達成感は忘れません。フィールドワークは現場が面白い

―― 龍谷大学での授業や実習等でもっとも印象に残っていることは何ですか?

龍谷大学社会学部では、演習や実習を重視したフィールドワークを通した授業が多かったことが印象に残っています。入学してすぐに入門実習があり、実際に現場に足を運び調査をするフィールドワークの基礎を学びました。3年次に履修した社会調査実習では、3泊4日のフィールドワークを行ってグループで報告書にまとめ、現地での報告会もさせてもらいました。私たちのクラスは、鳥取県倉吉市へ調査に行きましたが、実際に現地を訪れ話を聞いてみると、事前調査では見えてこなかったような発見などもあり、フィールドワークの難しさと同時に現地に足を運ぶことの面白さを感じました。

疑問も持つことで社会が見えてくる

―― 大学で学んだことが社会人となって役立ったことは?

社会学は、社会現象が人や集団の相互のつながりの中でどのように生み出されているのかを解く学問であると思います。私は龍谷大学で社会学を学び、物事をいろんな角度や視点から考える力が身についたことが社会人になって役立っていると思っています。入学時、ある授業で「社会学は社会の中にある”常識”を疑ってみることから始まる」というような話をされたことがありました。当たり前だと思っていることに「なぜ?」と疑問を持つことは、その事象について、いつもと角度を変えて見ることや違った視点から考えてみることから生まれると思います。社会学を学ぶことで、そうした力が身についたと思います。

私は大学卒業後、ハウスメーカーに就職し、大阪に住んでいましたが、この4月に転職、地元の市役所(米原市役所)で働いています。卒業論文で『地域住民によるまちづくり』をテーマに研究したことが大きく影響を受けていると思っています。

現在は子育て支援課で子育てを応援する施策に携わり、勉強の日々ですが、龍谷大学で学んだこと、得たことを今後、行政職員として、より良き地域社会実現のために活かしていかたいと思います。自己を分析し、視野を広く持ち就職活動

―― 就職活動中、役立った龍谷大学の就職支援(キャリアプログラム)は?

業界研究セミナーや学内企業セミナーには、積極的に参加していました。業界や業種を自分の思い込みなどで絞ることなく、できるだけ視野を広く持って実際に話を聞く中で、自分自身がどんなことに興味があるのか、どういったことにやりがいを感じるのかといった自己分析することにも役立ちました。

また、学内企業セミナーには龍谷大学の卒業生で、企業で活躍されている先輩社員や内定者の方が来てくれていることが多いので、説明会だけでは聞けない仕事の話や就職活動のアドバイスなども聞かせてもらえる良い機会になっていました。受験勉強はモチベーションを保つこと

―― 龍谷大学をめざす受験生に一言!

受験勉強に励んでいるときには、受験までの日々が長く、ときにはつらく感じることもあるかもしれませんが、そんなときは、志望する大学でやりたいことができている自分を頭の中でイメージして、モチベーションを保ちながら受験に臨んでほしいと思います。入学後は、多くの人とのつながりや様々な経験を大切にして、龍谷大学に入学できてよかったと思えるような学生生活を送ってほしいですし、この大学で学べばきっとそう思えるはずです!

映画「よみがえりのレシピ」上映会

■今日は午後から「大津エンパワねっと」の運営委員会を終えたあと、町家キャンパス龍龍に移動しました。大津市役所農林水産課の職員の方から、映画「よみがえりのレシピ」の上映会&関連イベントに関するお話しを伺いました。来年の2月22日(土)、旧大津公会堂において映画『よみがえりのレシピ』の上映会が開催されます。あります。詳しくは、こちらをご覧いただきたいのですが、少しだけ紹介させていただきます。

【製作意図】

在来作物は何十年、何百年という世代を超え、味、香り、手触り、さらに栽培方法、調理方法を現代にありありと伝える「生きた文化財」である。しかし高度経済成長の時代、大量生産、大量消費に適応できず、忘れ去られてしまった。社会の価値観が多様化する現代に、足並みを合わせるように在来作物は、貴重な地域資源として見直されている。在来作物を知ることは、食と農業の豊かな関係を知ることにつながる。地域に在来作物がよみがえり、継承されていく姿は、豊かな食を味わい、楽しむ姿であり、地域社会の人の絆を深め、創造する姿である。この動きを日本全国、さらには世界中で起きている食や農業の問題への処方箋(レシピ)として、伝えていきたい。

【あらすじ】

栽培者自身が種苗を管理し守ってきた在来作物(ざいらいさくもつ)は、世代を超えて地域に受け継がれてきました。しかし品種改良された作物より収量が少なく、病気にも弱いことから市場で評価されず、多くは消失してしまいました。そんな時代に独自の料理法で在来作物の存在に光を当てた“山形イタリアン”「アル・ケッチャーノ」の奥田政行シェフ。野菜の個性的な味・食感・香りを生かした料理には、新鮮な魚介や肉と、地域の風土や物語も盛り込まれます。また焼き畑農法を研究する江頭宏昌先生は「ここにしかない価値」を秘める在来作物が地域再生の起爆剤になると確信しています。さらなる主役は、手間を惜しまず種(たね)を守り続ける農家の人たち。その笑顔と心意気を感じることで、何気ない日々の生活が少しだけ違って見える、そんな魅力が『よみがえりのレシピ』には溢れています。

■とっても興味深い映画です!! 「種を守り続ける人々がいる」、「自然の循環の中で養ってきた」、「豊かな知恵と技」、「人と人のつながりを取り戻し」、「再びよみがえるコミュニティ」・・・。心にグググッときますね。「北船路米づくり研究会」のメンバーの皆さん、ぜひ上映会にまいりましょう。龍大農学部の関係者の皆さん、これは観ないとだめでしょう~。 この上映会には、イベントも同時に開催されます。トップの画像、今回の上映会のチラシなのですが、以下のように書いてあります。

「この映画を大津市中心市街地のシンボリックな建築物である旧大津公会堂で上映し、『大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェ』・『トークイベント』・『料理教室』を行うことで、在来野菜のおいしさ、歴史文化的、生物学的な価値を伝えるとともに、身近に大津・滋賀の在来野菜が食べられるような環境づくりへの一歩を踏み出せればと考えています。」

■「北船路米づくり研究会」の皆さんはもちろんのこと、身近な「農」に関心をお持ちの知人・友人の皆さんにも呼び掛けて、このイベントに参加できればと思っています。近いうちにご相談にあがらせていただきますからね~。

若草山-芝・鹿・宗教-

■12年も乗り続けた自宅の車が新車に替わりました。昨日、その新車が我家にやってきました。ということで、新車の走り具合を確かめてみたく、近場を少しドライブをしてみることにしました。目指したのは、若草山です。若草山からは、奈良の街を眺めることができるからです。

■若草山には、若草山の麓から、春日山、そして高円山へと向かう有料ドライブウェイ「奈良奥山ドライブウェイ」を通っていくことになります。くねくねと曲がった道を登っていくと、山頂近くの駐車場にたどり着きます。駐車場から山頂までは歩いてもすぐです。時間は、ちょうど夕日が沈んだ頃でした。ここに来たのは、何年ぶりでしょうか。おそらく、20年以上前、おそらくは25年程前のことではないかと思います。奈良に住んでいても、なかかな若草山に登ることはないのです。

■若草山は芝に覆われています。この芝は、この若草山にしか自生しない固有種だといわれています。昨年、共同通信で配信されたニュースですが、次のように報道されています。

奈良・若草山の芝は固有種 シカ共生でガラパゴス化?

奈良市の若草山で、芝の種子を採取する京都府立桂高校の生徒たち=2011年6月(同校提供)

国の天然記念物「奈良のシカ」が暮らす奈良市の若草山に自生する芝が、DNA鑑定の結果、他の場所では確認例がない固有種であることが京都府立桂高校の調査で分かった。小ぶりだがシカに食べられても次々と葉を出し成長するのが特徴で、シカと共生する独自の進化を遂げた可能性が高い。

指導した片山一平教諭によると、この芝は日本芝の一つである「ノシバ」の一種。若草山の山頂付近に古墳が築かれた4世紀ごろから自生しているとみられる。片山教諭は「千年以上かけた特異な進化の過程はまるでガラパゴスだ。砂漠化したモンゴルの草原のような場所の緑化につなげたい」と話している。

■この芝が固有種で、この若草にしか自生しないこと。そして、鹿の存在を前提にしていること。私には自然科学的なことはわかりませんが、事実だとすれば、これはとっても面白いことだと思います。記事には出てきませんが、奈良の鹿は特殊な存在です。古来より春日大社の神使とされています。春日大社が創建されるさい、茨城県にある鹿島神宮の祭神・武甕槌命が神鹿に乗ってやってきたと伝えられています。宗教的な存在でもあり、人びとは、この鹿を大切に扱ってきました。であれば、鹿と芝の共生には、このような古来より続く宗教や信仰の存在も同時に関連づけて考えられるべきだと思うのです。もし、宗教的なバリアがかかっておらず、他の地域のように鹿が狩猟の対象になっていたのであれば、おそらくは、若草山はまったく異なる植生の山になっていたことでしょう。若草山は、比較的シンプルながら、長い歴史のなかで生態系と文化が複合化してできあがったシステム(生態学者の川那部浩哉がいう「生命文化複合体」)として捉えることができるのです。

■さて、それはともかく…です。山頂からの風景を写真でご覧ください。すばらしい風景です。ここは、「新日本三大夜景」のひとつにも選ばれています。もう少し暗くなるまでまてば、その美しい景色を眺めることができたのかもしれませんが、山頂はけっこう強い風が吹いており、10分程はいましたが、寒さにまけて退散することになりました。

基礎ゼミのこと

■同僚の工藤保則先生から、『無印都市の社会学』(近森高明/工藤保則・編著、法律文化社)をいただきました。この本の特徴は、タイトルの「無印」というところに現れています。コンビニ、大型家電量販店、IKEA、フランフラン、ショッピングモール、マンガ喫茶、パチンコ店、ラーメン屋…。学生の皆さんには馴染みの消費的な都市空間が取り上げられています。このような消費的な都市空間は、取り替え可能なものです。地域に住まうたくさんの人びとの思い出や記憶(集合的記憶)がつまったものではありません。

■同僚の工藤保則先生から、『無印都市の社会学』(近森高明/工藤保則・編著、法律文化社)をいただきました。この本の特徴は、タイトルの「無印」というところに現れています。コンビニ、大型家電量販店、IKEA、フランフラン、ショッピングモール、マンガ喫茶、パチンコ店、ラーメン屋…。学生の皆さんには馴染みの消費的な都市空間が取り上げられています。このような消費的な都市空間は、取り替え可能なものです。地域に住まうたくさんの人びとの思い出や記憶(集合的記憶)がつまったものではありません。

■多くの人びとの思い出や記憶(集合的記憶)がつまった所を、地域社会学、都市社会学、環境社会学では「場所」という概念で分析してきました。そして、この本のなかに登場するコンビニのような消費的な都市空間は、「場所」とは対比的に位置づけられてきました。あえていえば、ネガティブな存在として位置づけられてきたように思います。しかしこの『無印都市の社会学』では、これまでのように否定的にはではなくニュートラルに捉えようとしています。その上で、消費的な都市空間と現代人との柔軟な関わり方に注目しようとしています。

■たとえば、大型家電量販店であれば、消費者が電化製品を買い求めにくるわけですが、利用する人たちは、時間を潰すために、気晴らしのために、様々な電化製品をいじって楽しむために…といったもっと別の理由で、あてもなく、ふらりとそのような空間に佇んでいたりします。誰しも経験することかもしれません。改めてそのあたりのことを、この本の執筆者たちは、社会学的に「分析」しようとしています。学生の皆さんには、この「分析」の進め方に注目して欲しいと思います。当たり前のように身近なところに存在している、普段慣れ親しんでいる消費的な都市空間。しかし、その当たり前の向こうにある別の社会的なリアリティに近づいていく。そうすることで、「自分を中心とした半径3mの範囲内の興味関心」(日常生活のなかで、なんとなく楽しい・面白い・好きといった感覚で終ってしまっている興味関心)を超えることができる…チャンスが生まれてくるかもしれません。学生の皆さんには、ぜひ実際に手にとって読んで、実際に確かめていただきたいと思います。頭のなかで概念操作をすることで、社会が違ってみえてくる…そういう経験をしてほしいと思います。特に、「社会学的に考えるってどういうこと?」、「問題関心って、自分の好き嫌いの話しとは違うはず。でも、よくわからない!」と悩んでいる学生の皆さんには、いろいろヒント与えてくれるのではないでしょうか。実際、この本の帯には「どのように社会学したらいいのかわからないイマドキのあなたのための指南書」と書いてあります。もちろん、社会学の世界への指南書=ガイド役をしてくれそうな本は、もっともっとたくさんあります。今回ご紹介した『無印都市の社会学』は、そのようなガイド役のなかの1冊であると、ご理解ください。

■私が担当している基礎ゼミナールでは、今、この本の内容に沿ってディスカッションをしています。基礎ゼミナールは、2年生後期の演習です。3年生から始まる本格的なゼミ(演習)の準備段階にあたります。この基礎ゼミの私の目標は、「社会学的に考えるとはどういうこと」、「どのようにしたら社会学になるのか」、その辺りを少し理解できるようになってもらうことにあります。

■私が担当している基礎ゼミナールでは、今、この本の内容に沿ってディスカッションをしています。基礎ゼミナールは、2年生後期の演習です。3年生から始まる本格的なゼミ(演習)の準備段階にあたります。この基礎ゼミの私の目標は、「社会学的に考えるとはどういうこと」、「どのようにしたら社会学になるのか」、その辺りを少し理解できるようになってもらうことにあります。

■以前の投稿にも書きましたが、私が知るかぎり、多くの学生は、「社会学を勉強したい」と考えて社会学科に入学してきているわけではありません。受験指導のなかでなんとなく…、他大学に受験に失敗して…、法学や経済学など勉強したくなかったので消去法的に社会学が残った…、自分が勉強したいことがわからなかったが、社会学は間口が広そうだからなんとかなると思って…、理由は様々ですが、必ずしも積極的に社会学科を選択しているわけではないのです。そのような学生たちが、なんとなくゼミを選択することのないように、少しでも自分なりの社会学的問題関心にもとづいてゼミを選択できるように、教員としてサポートしたいと考えているのです。明日、27日(水)の昼休み、ゼミの説明会があります。しっかり考えてゼミの選択を行ってほしいと思います。

京都で慰労会

■昨日は、朝から留学生の入学試験の仕事がありました。その仕事が終わったあと、社会学の学術雑誌『ソシオロジ』の編集委員会に向いました。『ソシオロジ』は、日本社会学会の学会誌『社会学評論』とならび、伝統のある社会学の学術雑誌です。編集委員は1年に3回開催され、委員の任期4年になっています。私は、来年の3月で委員の任期を終えることになっています。

■昨日は、朝から留学生の入学試験の仕事がありました。その仕事が終わったあと、社会学の学術雑誌『ソシオロジ』の編集委員会に向いました。『ソシオロジ』は、日本社会学会の学会誌『社会学評論』とならび、伝統のある社会学の学術雑誌です。編集委員は1年に3回開催され、委員の任期4年になっています。私は、来年の3月で委員の任期を終えることになっています。

■『ソシオロジ』は、『社会学評論』とは異なり、査読を担当する専門の委員がいません。編集委員会のなかだけで査読をしています。そのため、狭い意味での自分の専門分野以外の投稿論文も読まなければなりません。そしてコメントを書き、掲載可能かどうか他の委員と議論をしなくてはいけません。しかも、担当する論文がかなりの本数になります。相当にエネルギーを消耗することになります。

■そんなこともあり、編集委員会が終わったあとは、毎回、慰労会をもっています。仕事を終えて、他大学の教員の皆さんと交流するのはなかなか楽しいものです。昨日は、祇園にあるお店で慰労会をもちました。祇園というと、なんだか敷居が高そうに思いますが、現在の祇園は、私たちのような普通の人がいくお店がたくさんあります。秋の観光シーズンということもあり、昨晩は、たくさんの観光客らしき皆さんが、祇園のエリアを歩いておられました。観光地化しているんですね~。