大津市役所の「パワーアップ・市民活動応援事業」に採択。

岩城里江子さんのライブ

■おともだちのアコーディオン奏者・岩城里江子さんが、東京で2枚目のCD「水脈」を販売されました。そのことを記念して東京のあちこちでライブがおこなわれました。その最後のライブが3月30日、東京都文京区本郷にある「求道会館」で開催される…とのお知らせを岩城さんご本人からfacebookでいただき、いってみることにしました。リフレッシュもかねて1泊2日のプチ東京旅行をしてみることにしたのです。小学校のころ、頑張って絵を書いたら、先生から「たいへん良くできました」という判子を、絵の裏側に押してもらいました。今回は自分で自分に「たいへんよく働きました」という判子を押したというわけです。ご褒美です。

■岩城さんとの出会いやご紹介については、以前のエントリーをご覧いただくとして、今回は、当日のライブの様子と、ライブの会場となった「求道会館」のご紹介をしておきましょう。

■突然ですが、岩城さんはちょっと「巫女系」です。亡くなった方たちや、あるいは自然の中にある霊的な存在と、それとはなくコミュニケートされています。まあ、アーティストの直感やイメージといってしまえばそれまでですが、岩城さんは何か直感的にピンとくるものを感じて(鬼太郎の妖怪アンテナ…のイメージ)、それをアコーディオンという楽器を使い「音」を通して形にしていきます(私には、そう思える…)。彼岸と此岸のあいだを、人間と自然とのあいだを、「音」でつないでいる…、そういう意味で、ちょっと「巫女系」です。

■今回は、ライブ中のMC(曲と曲のあいだのおしゃべり)で、こんなお話しもうかがいました。あるライブで、お客さんから「亡くなった父がアコーディオンを弾いていた。そのアコーディオンが自宅にあるのでもらって欲しい」と申し出があったのだそうです。喜んで受け取られたのですが、演奏してみると、中で人がしゃべっているように聞こえてくる。「きっと亡くなったお父さんが何かを伝えたいのだ…」。岩城さんは、そのように感じます。おもしろい。もっとも、そのアコーディオンは、ライブの開催前に、本格的に壊れてしまいました。そうすると、「お父さんは、気持ちを伝え終えたのだ…」と、「巫女系」の岩城さんはそのように感じるのです。しかも、ニコニコと笑顔でお話しをされます。

■「巫女系」の話しばかり…。ちゃんとライブのことについても書きます。岩城さんのライブを聞かせてもらったのは、じつは今回が初めてです。これまで、何度も彼女のアコーディオンを聞いているはずなのですが、いずれもその場にたまたま楽器があって弾いてくださった…という感じでした。今回は改めて、アコーディオンはものすごく幅広い表現力をもった楽器なのだということを実感させてもらいました。単音でメロディを奏でる独奏楽器であるとともに、歌や他の楽器の伴奏をすることもできます。教会のパイプオルガンのように崇高かつ重厚に演奏もできるし、フランスのミュゼットのような音楽を軽やかに奏でることもできます。さらには、あたかも自然が生み出す神秘的な響きのような音も奏でることができます。そもそも何が不思議って、アコーディオンは生き物のように息をします。生き物のようです。左手でアコーディオンの「ふいご」を使って空気を送り込んでいる…わけなのですが、特に近くで聞くと、まるで息をしているかのように聞こえます。ほんとうです。これも私の個人的な主観にしかすぎませんが、アコーディオンって、宮崎駿のアニメに登場する機械たちのようで、なにか生き物っぽいんです。

■ライブは、途中、南米のタンゴっぽい曲の演奏もありましたが、基本的にはCDの曲の順番に進みました(2曲目の「マクラノキオク」も、死者に関する記憶のことをイメージして作曲されたんじゃなかったかな…また「巫女系」)。

1. 水脈 origin

1. 水脈 origin

2. マクラノキオク

3. あの島へ

4. 虹の生まれる谷

5. 風の子ども

6. カフェアンヌ

7. 月からの手紙

8. 祈り

9. なないろのヒカリ

10. 水脈 continued

■右上の絵。アコーディオンを描いたものです。ライブ会場に飾られていました。今回のCD「水脈」に相応しい色彩と雰囲気です。この絵が、CDのデザインにも使われています。CDを拝見したときには、月光を受けてキラキラ光っている川面…のようにイメージが頭に浮かびましたが、アコーディオンだったのです。とっても水っぽいアコーディオン。

■今回は、CD「水脈」を製作するさいピアノで参加した若井優也さんとのライブでした。私に見識がないだけかもしれませんが、ピアノとアコーディオン…こんな組み合わせはあまり聞いたことがありません。ところが、基本的に、若井さんのピアノは、月夜の晩に、蓮の葉の上をころころと転がりながら月光を映しとる水滴のような音で(わかりますか…)、岩城さんのアコーディオンの演奏を優しく、しかも美しく繊細に受け止めるのです。そうかと思えば、時として、それが逆転するときもあります。そのやり取りが、聞いていても(視ていても…)はっきり伝わってくるのです。実際のCDでは、さらにギターやコラというアフリカの民族楽器のハープの演奏家と共演しています。ライブ会場で、この「水脈」を購入させていただきました。愛聴させていただこうと思います。

■ここで、「求道会館」についても、紹介をしておこうと思います。「求道会館」は、真宗・大谷派の道場・集会所なのですが、ちゃんと公式サイトがあります。そのなかの説明を引用してみましょう。

近角常観(ちかずみじょうかん)は明治3年滋賀県に生まれた浄土真宗大谷派の僧侶で、親鸞聖人の信仰を伝える歎異抄を原点に据え、悩み煩悶する人間が絶対他力によって救済されることを自らの入信体験を基に繰返し説き、 仏教界のみならず幅広く同時代の知識人に大きな影響を与えた。 近角は若き日の欧州留学の体験をふまえ、青年学生と起居を共にして自らの信仰体験を語り継ぐ場として求道学舎を本郷のこの地に開き、明治35年から昭和16年に没するまでその経営に心血を注いだ。 また、広く公衆に向けて信仰を説く場として、大正 4年にこの求道会館を建立。 その壇上から有縁のものへ語りかけると共に、広く社会に対して仏教の有るべき姿を訴えた。その主張は政教分離の立場から国家による宗教管理とともに教団の政治参画にも強く反対し、宗教界の自立性の喪失に警鐘を鳴らし近代仏教の確立に大きく貢献した。

■トップの写真は、この「求道会館」に入ったところから写したものです。ここは真宗の道場であるわけですが、ヨーロッパに留学した近角が、ヨーロッパにおけるキリスト教と教会のあり方に学んだ様子が伺えます(真宗の信仰の原理である「絶対他力」の思想は、一神教であるキリスト教、特にプロテスタンと似ているところがあります)。設計は、京都大学工学部建築科の創始者である武田五一です。キリスト教建築物の影響が強いわけですが、入って正面に置かれているのは「六角堂」の逗子です。なかには、阿弥陀如来が祀られています。伝承では、真宗の宗祖である親鸞上人は、若き日、京都の六角堂に籠もり、有名な「救世観音の夢告」を経験します。そのことにちなんでいるのだという話しです。その六角堂の逗子の背後、壁面には光の輪が描かれているように思えます。

■「求道会館」には2階があり、そこにはステンドグラスで飾られた窓があります。西向きです。これはまったくの素人である私の想像ですが、その窓から、晴れた日には夕日が差し込んでこの六角堂の逗子、そして逗子のなかの阿弥陀如来を明るく照らすのではないのだろうか…そのように思っています(勝ってな想像なのですが)。阿弥陀如来を主とする極楽を「西方浄土」と呼びます。人間界からみて西の方角に十万億の仏土を隔てた所にあると信じられてきました。その西方の浄土からの光が、逗子のなかに祀られている阿弥陀如来を明るく照らすのです。CD「水脈」の製作にあたって録音・ミキシング・マスターリングを担当された、これまたおともだちの新島誠さんが、ご自身のfacebookの投稿に以下のように書かれていました。

■「求道会館」には2階があり、そこにはステンドグラスで飾られた窓があります。西向きです。これはまったくの素人である私の想像ですが、その窓から、晴れた日には夕日が差し込んでこの六角堂の逗子、そして逗子のなかの阿弥陀如来を明るく照らすのではないのだろうか…そのように思っています(勝ってな想像なのですが)。阿弥陀如来を主とする極楽を「西方浄土」と呼びます。人間界からみて西の方角に十万億の仏土を隔てた所にあると信じられてきました。その西方の浄土からの光が、逗子のなかに祀られている阿弥陀如来を明るく照らすのです。CD「水脈」の製作にあたって録音・ミキシング・マスターリングを担当された、これまたおともだちの新島誠さんが、ご自身のfacebookの投稿に以下のように書かれていました。

雨風が強くなった午後に訪れましたが、コンサートが進むと雨はやみ、ステンドグラスから射し込んだ光がアーティストの背後でキラキラと、水面のごとく揺れておりました。岩城里江子さんの新譜「水脈」発売記念ライブに相応しい舞台でした。

■素敵なライブでした。

駒形どぜう

■大学は4月2日の入学式まで春期休暇なのですが、例年にも増して、今年はまったく休んでいる余裕がありませんでした。2月の韓国と3月の中国の海外出張、そのあいだに学内の会議・打ち合せ、そして学外の委員会、そして国内出張が続き、年度末の原稿の提出になども含めて、心身ともに疲れきってしまいました。もちろん、こういう生活を相対化するためにフルマラソンを走っているのですが、あまり練習を蓄積することもできず、タイムもいまいち…、これではストレス解消になりません。というわけで、年度がかわるまでに時間を無理矢理にでもみつけて、小さな旅行をすることにしました。リフレッシュするためです。このまま、ダラダラと新年度を迎えたくなかったのです。

■大学は4月2日の入学式まで春期休暇なのですが、例年にも増して、今年はまったく休んでいる余裕がありませんでした。2月の韓国と3月の中国の海外出張、そのあいだに学内の会議・打ち合せ、そして学外の委員会、そして国内出張が続き、年度末の原稿の提出になども含めて、心身ともに疲れきってしまいました。もちろん、こういう生活を相対化するためにフルマラソンを走っているのですが、あまり練習を蓄積することもできず、タイムもいまいち…、これではストレス解消になりません。というわけで、年度がかわるまでに時間を無理矢理にでもみつけて、小さな旅行をすることにしました。リフレッシュするためです。このまま、ダラダラと新年度を迎えたくなかったのです。

■今回、目指したのは東京です。目的は3つ。(1)おともだちのアコーディオン奏者・岩城里江子さんのライブを楽しむこと。(2)東京で「どじょう」を楽しむこと。(3)岡本太郎記念館を訪問するとともに、渋谷駅にある壁画「明日の神話」をみること。ということで、まずは、「どじょう」のエントリーからです。

■岩城里江子さんのライブは、東京文京区の本郷にある「求道会館」で開催されましたが、ライブのあとは、最寄りの駅「本郷3丁目」から地下鉄・大江戸線に乗って「蔵前」まで。そこから徒歩で浅草にある「駒形どぜう」にいきました。東京の地下鉄の利用の仕方も、だいぶ理解できるようになりました。あたまで移動のプランが描けるようになりました。ところで、この「駒形どぜう」、大変有名などじょうのお店です。関西にいるとなかなかどじょうを食べるチャンスがありません。このお店では、どじょうだけでなく、鯉や鯰等の料理もいただくことができます。東京・江戸といえば、「江戸前」の魚ということで、東京湾の海の魚に意識が向きがちですが、もともとは、江戸の庶民は郊外の農村地帯でとれる淡水魚を重要なタンパク源としてきたのです。農村地帯では、水路や運河が発達していました。淡水魚が生息するのに適当な環境がふんだんに存在していたのです。このことについては、また別の機会に…。

■トップの写真は、「どぜうなべ」です。炭火の上に浅い鋳物の鍋がのっかっています。そこにあらかじめ下味をつけたどじょうが敷き詰められていて、そこに好きなだけネギをのせていただくのです。私は、ささがきごぼうも別に注文して一緒にいただきました。ひさしぶりのどじょう、大満足です。ひさしぶり…。それは、関西では、このような「どぜうなべ」を食べることができないからです。簡単に調べたところ、兵庫県の篠山市や滋賀県の長浜市には、どじょうを食べさせるお店はありましたが、都市部にはみあたりません。関西では、もともとどじょうをいただく食文化があまりないように思います。「駒形どぜう」さんでは、どじょうは、大分県の湯布院や屋久島、それから台湾で養殖されているものを使っておられるようです(この記事を参照)。「駒形どぜう」の公式サイトでも、次のように説明されています。

高度経済成長期にあった1960〜70年代の日本では、経済のみならず環境においても著しい変化が生じました。その影響で私たちはお客様に御満足いただける天然のどぜうを提供することが難しくなってしまいました。そこで店主は優れた品質のどぜうを求めて全国を渡り歩きました。そしてとうとう天然のものにも劣らない優れた品質のどぜうを見つけ出し、皆様にいつでも楽しんでいただけるようになりました。

■食習慣の変化(川魚に対する食の関心がなくなっていった…)だけの問題ではないように思います。強い農薬を使っていた高度成長期に、どじょうが生息できる環境がなくなってしまったこと、河川改修や圃場整備事業などの土木事業により流域の環境が変化してしまったこと…いろいろだとは思いますが、食用に適したどじょうを、安定的に提供できる地域が身近なところになくなってしまったのでしょう。

息子と

■この4月から、息子が社会人になり、大阪で働きます。これで、私の「親業」は終わることになります。「あとは、自分の力で生きていくのだよ、息子よ!」というわけです。ということで、息子をつれて、老母宅にいきました。修士課程を修了したことを報告し、修士の学位記を見せるためです。老母は、ひとしきり「立派やね、立派やね」と繰り返しつつ、喜んでいました。息子は、祖母孝行できたのかもしれませんね。

■この4月から、息子が社会人になり、大阪で働きます。これで、私の「親業」は終わることになります。「あとは、自分の力で生きていくのだよ、息子よ!」というわけです。ということで、息子をつれて、老母宅にいきました。修士課程を修了したことを報告し、修士の学位記を見せるためです。老母は、ひとしきり「立派やね、立派やね」と繰り返しつつ、喜んでいました。息子は、祖母孝行できたのかもしれませんね。

■そのあとは、そのまま息子と一緒に、梅田にいきました。スーツを買ってやるためです。それに、シャツとネクタイも。サラリーマンとしてやっていくためには、とりあえず、何着かスーツがいりますからね。結局、スーツ2着とシャツとネクタイも2つずつ、就職のお祝いということでプレゼントしました。息子の服装の趣味も初めて知りました。「へ〜〜、そうなんだ…」。意外と地味というか、シックな選択なんですよね。

■さらに、息子と2人で軽く呑みに行きました。しかも、ちょっとだけ梯子酒。1軒目は、私が独身時代に妻といっていた炉端焼きのお店。雰囲気は、まったく当時とかわっていませんでした。そして2軒目は、いつもいっている新梅田食堂街の「金盃」という立ち飲みのお店。このお店の名物の「エッグ」*と「焼き味噌」をあてに、ちょっとだけ梯子酒でした。なかなか充実した休日でした。

*「エッグ」:小さな陶器の器でオイルを熱して、そこに卵を割っていれてある…だけだと思います。かき回していると、よい具合にトロッとした味わいに仕上がるのです。

新梅田食堂街でランチ

■中国から帰国して、1日だけ体を休めました。面倒くさいので(いや、恥ずかしいので…)ここでは理由を書きませんが、左側の肋骨のあたりを痛めてしまったのです。整形外科にも行きましたが、自然治癒を待つだけとのこと。まあ、軽症ですんだわけです。ということで、今日からは、またいつもの日常生活です。まずは、老母の生活介護、そしてそのあとは深草キャンパスで会議とその打ち上げということになります。

■今日の昼食は老母宅に行くときに通過する梅田でとることにしました。中国にいるときは、毎食、品数の多い中華料理。しかもレストランでの会食や宴会になります。すると、品数だけでなく内容も豪華なものになります。それにともない、胃袋も大きくなっていくのです。しかし、帰国してあっというまにシュルシュルと元の大きさに戻ってしまいました。今日は、梅田にある「新梅田食堂街」のなかの洋食屋さんでシンプルなランチです。しかも、お店では「ライトランチ」と呼んでいる軽目のランチをいただきました。

■店に入るには行列に並ばねばなりませんでしたが、店の回転も速く、それほど待たさせれることもありませんでした。人気店なんでしょうね。まず値段。この「ライトランチ」は580円。しかも、ビフカツ(ビーフカツレツ)です。ビフカツをワインで蒸してチーズをかけてあります。味も悪くありません。満足度、かなり高いです。行列ができるわけです。

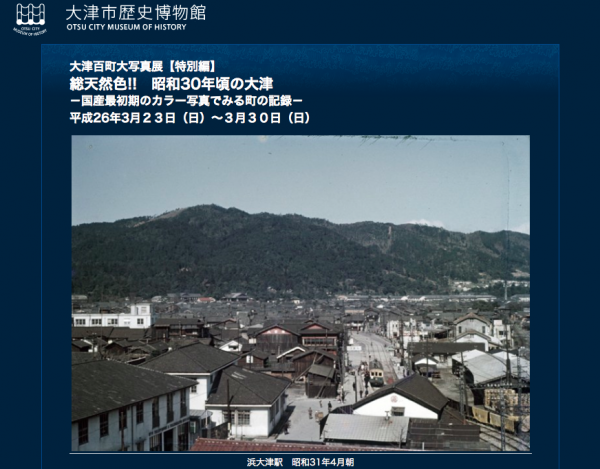

総天然色!! 昭和30年頃の大津 -国産最初期のカラー写真でみる町の記録-

■今日は、「大津市都市計画審議会」でした。審議会が終了し、市役所の建物の外に出ると、道路沿いの掲示板に目がいきました。大津市歴史博物館の特別展のポスターです。「総天然色!! 昭和30年頃の大津-国産最初期のカラー写真でみる町の記録-」。いいですね〜。素晴らしい。以下は、ネット上のこの特別展の情報を引用させていただきます(トップの画像はその一部です)。

【概要】

本年3月、故 西村榮次郎氏が撮影した古いカラースライドが、大津市歴史博物館に寄贈されました。全139枚にもおよぶスライドの中には、昭和30年頃の大津市内各所の様子が鮮明なカラー写真で残されていました。日本におけるカラーフィルムは、すでに戦前に国産第1号が販売されていましたが、本格的に普及しはじめるのは、この写真が撮られた昭和30年頃からだといわれています。また、当時はフィルムが非常に高価だったこともあり、これらの写真は大変貴重なものだといえます。

本展では、大津市中心市街地の町並みをはじめ、市内の社寺等の観光地の写真。また、大津市制60周年記念式典の様子やビワコ一周自転車競走などの行事の写真など、厳選した約50点を展示し、総天然色で再現された、今から60年前の大津の町並みや暮らしの様子をご覧いただく写真展です。

【撮影された写真の特徴】

写真は、35㎜カラーポジスライド、139点、撮影年代は昭和30年~36年頃です。多くは、「観光大津」という小箱に収納されており、当時の大津の魅力をスライド上映用にまとめたものが中心です。 この時期は、大津に駐留していた在日米軍が、キャンプ大津からの撤退した年(昭和32~33年)にあたります。また、昭和33年は、大津市が市制60周年を迎えた年でもあります。その意味では、まさに大津にとっての戦後が終わり、高度経済成長期に向かって歩み始めた過渡期に撮影されたものといえます。写真の中には、それら町の移りかわりが随所に記録されています。

■私自身は昭和33年生まれなので、かろうじて「懐かしい風景」といっても許されるかもしれません。もちろん、当時、大津には来て記憶しているわけではありません。写真の中に埋め込まれている時代の雰囲気が懐かしいのです。ただ、カラー写真だとある種の生々しさがあります。そこが不思議な気持ちにもさせてくれます。そう、昔は「総天然色」っていいましたね〜。【撮影された写真の特徴】には、米軍が撤退して大津の戦後が終わり、これから行動経済成長期が始まる過渡期だと書かれています。とても興味深いですね。1枚1枚の写真ごとに、たくさんの発見があるのではないかと思います。ぜひ、観覧してみたいです。ちなみに、場所は、大津市歴史博物館ではありません。ゼミの「北船路米づくり研究会」がいつも野菜を販売させていただいている丸屋町商店街の「大津百町館」が会場になります。お間違いのないように。

タイトル 総天然色!! 昭和30年頃の大津 会期 平成26年 3月23日(日)~3月30日(日) 期間中の休館日 3月24日(月) 会場 大津百町館(大津市中央1丁目8-13・丸屋町商店街内) 主催 大津市歴史博物館 協力 大津の町家を考える会 観覧料 無料

大津百町

■大津で有名な和菓子屋「鶴里堂」さんの{大津百町}という名前の和菓子の包装紙です。そもそも大津とは、大きな津=港とい意味です。物資や人が行き交い、経済的にも文化的にも、江戸時代には宿場町として大変繁栄しました。大津市歴史博物館のネットにある展示解説では、次のように説明されています。

■大津で有名な和菓子屋「鶴里堂」さんの{大津百町}という名前の和菓子の包装紙です。そもそも大津とは、大きな津=港とい意味です。物資や人が行き交い、経済的にも文化的にも、江戸時代には宿場町として大変繁栄しました。大津市歴史博物館のネットにある展示解説では、次のように説明されています。

大津の地名は、大きな港(津)に由来し、すでに平安時代、都への物資を中継する港として重視されていた。豊臣政権下に築かれた大津城が関ヶ原合戦でその役割を終えると、城は膳所に移され、大津は城下町から商業都市へと変貌。江戸幕府の直轄支配地(天領・てんりょう)として代官が置かれ、その繁栄ぶりは「大津百町(おおつひゃくちょう)」と称された。このコーナーでは、「札の辻」町並み模型を中心に、宿場町・港町・園城寺(三井寺)の門前町として賑わった「大津百町」の様々な姿を紹介する。

■「鶴里堂」さんの包装紙は、この展示解説にある「札の辻」という場所を描いたものです。では、「鶴里堂」さんのお店の名前にどうして「鶴」があるのか。以下の説明の通りです。

鶴里堂(かくりどう)という屋号は、昔、比叡山より望んだ大津の里が細長く弓形(ゆみなり)で、鶴が翼ひろげてまさに飛び立とうとする姿に似ていたことから、「鶴の里」と呼ばれていたことに因んでいます。

■大津は幕府の直轄地であったことから、幕府の御触書を掲示する高札がありました。それが、四つ辻にあったことから、「札の辻」という地名がついたのだそうです。この包装紙に使われている絵には、ものすごい数の人たちが往来しています。絵だからデフォルメして書いてあるのだろうという人もいるかと思いますが、江戸時代、本当にれぐらいの人たちが行き来していたのではないかと思います。というのも、大津は東海道五十三次の宿場町のなかでも最も栄えたところで、元禄時代(17世紀後半)には、町数も本当に100カ町あり、人口1万8千人を超えていたといわれているからです。現在はどうかといえば、残念なことですが、たくさんの人が歩いている…そのような風景はほとんどみかけません。地図はこちらです。

京都タワー

■先日からご紹介しているiPhone5の水彩画アプリ「Waterlogue」。私、ちょっとはまってしまいました…。続けて同じアプリの話題で申し訳ありません。こんどは、「京都タワー」です。昨日は、京都駅を経由して18時半から深草キャンパスで会議でしたから、夕方の18時頃だったでしょうか。京都タワーはすでに照明をあびていました。京都タワービルも含めて、駅周辺のビルの部屋にも明るくなっていました。

■先日からご紹介しているiPhone5の水彩画アプリ「Waterlogue」。私、ちょっとはまってしまいました…。続けて同じアプリの話題で申し訳ありません。こんどは、「京都タワー」です。昨日は、京都駅を経由して18時半から深草キャンパスで会議でしたから、夕方の18時頃だったでしょうか。京都タワーはすでに照明をあびていました。京都タワービルも含めて、駅周辺のビルの部屋にも明るくなっていました。

■私は、狭間の時間帯が好きです。海水と淡水が入り交じるところを汽水域といいますが、時間の推移とともに風景のなかにも「汽水域」が生まれます。この

「京都タワー」をアプリで加工していた時間帯も、ちょうどそのような「汽水域」の時間帯でした。そういう風景に対する自分の思いも込めながら、思いついたときに、水彩画でサラサラっと描けたら、どんなに素敵でしょうね〜。残念なことに、そのような絵の練習をきちんと積んできていないので…。でもいつか、もっと歳をとったときにこういうふうに水彩画が描けたらいいなと思います。幼いころ、絵画教室には通っていたのです。この「京都タワー」の画像ですが、アプリでの加工に加えて、さらにAir Macでも加工しています。少しだけ、暗めの感じに仕上げました。しかし、コンピュータの技術で水彩風の画像を描くというのは、イメージとしては、人工的な旨味調味料で味付けをした料理のようでもありますね〜、やはり。

石山駅

■昨日は、午前中が社会学研究科執行部会議、午後からは事務仕事をして、院生の指導、そして夕方前に農学部設置委員会に出席するために深草キャンパスに移動というスケジュールでした。京都にむかう電車を石山駅のプラットホームで待っているとき、いつも見ている風景なのですが、ふと「そうだ、iPhone5のアプリWaterlogueで京都の風景を撮ってみよう」と思い立ったのでした。

■思ったとおり、素敵な水彩画に仕上がりました。Waterlogueは、先日のエントリーでも説明しましたように、iPhone5で撮った写真を水彩画風に加工してくれるアプリです。こんな水彩画がスラスラっと描ければよいのですが、そのような才能はありません。アプリではありますが、まるで人間が描いたように微妙な水彩画の雰囲気を再現しています。すごいな〜。夕日の反射など、「おっ…!!」と思ってしまいます。下の写真が、元になった写真です。

■こういうアプリ、たしかにすごいんですが…。また、場合によっては便利かもしれません。たとえば、年賀状にわざと使用するとか…。しかし、そうすることで、人間の能力はますます劣っていくわけでして。なにか、もっとクリエイティブな使い方できませんかね。

■こういうアプリ、たしかにすごいんですが…。また、場合によっては便利かもしれません。たとえば、年賀状にわざと使用するとか…。しかし、そうすることで、人間の能力はますます劣っていくわけでして。なにか、もっとクリエイティブな使い方できませんかね。

カフェ&バー「週間マガリ」とIくん

■私が社会学をやっている、地域づくり関心をもっている、また実際に地域のづくりに取り組んでいる…せいだと思いますが、このホムページのブログをあらためて眺めてみると、人との「つながり」に関するエントリーが多いことがわかります。今日も、そんな人との「つながり」に関するエントリーです。

■私が社会学をやっている、地域づくり関心をもっている、また実際に地域のづくりに取り組んでいる…せいだと思いますが、このホムページのブログをあらためて眺めてみると、人との「つながり」に関するエントリーが多いことがわかります。今日も、そんな人との「つながり」に関するエントリーです。

■一昨日、龍大社会学部の卒業生・Iくんからfacebookのメッセージを通して連絡がありました。ちなみに、Iくんは「地域連携型教育プログラム・大津エンパワねっと」の修了生でもあります。

突然なのですが、今月の木曜日、6日、13日、27日の夜空いてませんか?(^^)

実は、今、友人と大阪の南森町で日替わり店長のカフェ&バー「週間マガリ」の運営をしているのですが、今月から毎週木曜日の週1店長をさせていただくことになりました!

バー営業しながら、洋服無料交換会、雑貨展示会、手作り作家さんの手作り教室、洋服のリメイクなどのワークショップをやっていく予定です★

お仕事終わりにでも、美味しいカクテルを作ってお待ちしておりますので。もしお時間ありましたら遊びにいらしてくださいね♪

■Iくんは、学生時代、私の印象ではとてもおとなしい学生でした。人見知りで、恥ずかしがりや…そんな印象が強かったのですが、そのIくんがカフェ&バーの店長、それも日替わり店長…。ちょっとした好奇心もあり、「週間マガリ」にお邪魔することにしました。

■まずは、場所から。大阪の地下鉄・東梅田から一駅。南森町でおりて、天神橋筋のアーケードを少し南にあるくと、カフェ&バー「週間マガリ」があります。天神橋筋に面してはいるのですが、少しわかりにくい…。元々、鍋料理を食べさせるお店だったようなのですが、お店がかわり、1階がラーメン店になり、現在2階がカフェ&バー「週間マガリ」になっているというわけです(だから、1階のラーメン屋さんと厨房は料理運搬用のエレベーターでつながっている…)。ラーメン屋さんの暖簾をくぐってすぐに左にある階段を昇る…というはなんだか、少し不思議な感じ、秘密めいた感じもします。

■この、「週間マガリ」。「マガリ」とは「間借り」のことなのでしょう。ここを経営しているのは、Kくん。Iくんも少しお金を出して共同で経営しています。簡単に説明すると、「カフェやバーを経営できるたけのノウハウや実力、資金もないけれど、実際にカフェやバーを経験して楽しんでみたい」という人たちが、日替わり店長になって、仲間が安心してくつろげる「場所」を提供するということなのです。昼間、別の仕事をしている人たちが店長となって、週に1日、夕方から仲間がくつろげる「場所」をつくっていくのです。仲間と書きました。友人や知人が中心でしょうが、友人の友人、知人の知人といったぐあいに、口コミでネットワークは広がっていきます。お店のしつらえは基本的に同じですから、店長さんの演出やお客さんへの接し方しだいで、お店の雰囲気は変わっていくのです。さまざまな「表現」が可能な「場所」になるのです。

■こんなこともあるようです。スイーツ好きの女の子が、友達をよんでパーティをしている横で、ふらりと立ち寄ったカップルがカウンターで呑んでいる…とか。スイーツ好きな女の子たちとカップルが会話が生まれ、知り合いなる。「つながり」が生まれる「場所」でもるのです。Iくん自身は、彼のメッセージにある「洋服無料交換会、雑貨展示会、手作り作家さんの手作り教室、洋服のリメイクなどのワークショップ…」からもわかるように、ファッションやおしゃれ好きの人たちが集う「場所」にしたいのでしょうね。ちなみにお店の売り上げは、たしか、お店と日替わり店主さんで半々にするのだったかな…少し自信がない…この点については「要確認」ですが(^^;;。細かなことはともあれ、面白い仕組みですね。

■私のような還暦前の人もやってくるようですが、昭和の最後から平成にかけて生まれた若者が中心のようです(私からすると、子どもの世代にあたりますかね…)。昨日は、経営しているKくんやIくん、そしてお客さんの3人の若者とカウンターで酒を呑みながら話しをしました。ちょっとした知り合いだからこそ気構えることなく、気楽にリラックスしていろんな話しができる…ということなのでしょう。私のばあいであれば、大津駅前の居酒屋「利やん」と似ているかな…とも思いますが、「利やん」は、基本的にサラリーマンのアフター5のお店。職場の仲間で呑むグループが多いように思います。そのあたりが、「職場の人たちとアフター5までつきあうのはごめんだ…」と思う若い人たちとは大きく異なるところです。それはともかく、Iくんの夢は、いつか故郷の滋賀県に帰って、こういうお店を持つことなのだそうです。夢が実現するとよいですね。ということで、アンジェラ・アキの動画をどうぞ。