大津管弦楽団 第136回定期演奏会

■今日は大津管弦楽団の定期演奏会です。第136回になるそうです。1952年(昭和27年)に第1回の定期演奏会が開催されたそうです。日本のアマチュアオーケストラのなかでは、かなり古い方ではないでしょうか。今回のプログラムですが、以下のとおりです。

日 時 2019年11月4日(月・振休)

13:15開場 14:00開演

(13:30よりウェルカムコンサート)

場 所 大津市民会館大ホール

曲 目 M.ラヴェル:

亡き王女のためのパヴァーヌ

金澤恭典:

島風(オーケストラ版)初演

P.I.チャイコフスキー

組曲「くるみ割り人形」より

メンデルスゾーン:

交響曲第3番「スコットランド」

指 揮 山川すみ男

■家族がステージに乗っているので、大学時代、関西学院交響楽団で演奏していた後輩や先輩も遠方から駆けつけてくれました。遠い方は、姫路から。ありがとうございました。

『長浜市公式MV 『We Want Ones-長浜市役所で働こう-』(職員採用PRソング)

■facebookで、たまたまですが、面白い動画に出会いました。長浜市役所が製作した、「長浜市をPRしながら職員採用をするため」の動画です。何が面白いかといえば、全体がロックのヘビーメタル調になっていることです。そういえば、私の知り合いで50代後半の方がおられますが、彼は長浜市出身で、地元の仲間とヘビーメタルのバンドをされています。ひょっとして、この動画の音楽も、そのバンドかな…と思ったりしましたが、なんの根拠もありません。

■それはともかく、私にとってはとてもインパクトのあるPR動画でした。しかし、私のような「おじさん」世代(おじいさんかもしれませんが)には、面白いかもしれないけれど、採用に応募する若い人たちにはどうなのかな…という意見もあるようです。ヘビーメタルが世界的に流行したのは1960年代の終わりから1970年代でしょうか。日本では、1980年代かな。今の若い人たちは、ヘビーメタルを聞かないでしょうね。そのヘビーメタルをあえて動画に採用したということは、何か意図があるんでしょうか。ただ、私のようなおじさんには、とっても評価できます。

■で、どのような人材を求めているのか。よくわかります。過去によく言われてきましたが、公務員は安定しているという安定志向、マニュアル的に仕事をしておけば大丈夫というような人には来て欲しくない…採用しませんよ…ということなのでしょうね。これからの人口減少の時代、地方自治体の運営はなかなか大変かと思いますが、そのような時代に、逆に、そのような時代だからこそ公務員はやりがいのある仕事だと考えられる人でないと、うまくいかないようにも思います。

「な」: 何事も挑戦! 積極的にチャレンジする人

「が」: 頑張る気力! 忍耐強く最後までやり抜く人

「は」: 発見!地域の課題 解決に向けて自ら考える人

「ま」: 真心こめておもてなし 誠実に対応できる人

「し」: 視野が広く! 豊かな想像力! 未来を創造する人

■ブログでの投稿で、関連する投稿のリンクを貼り付けておきます。

『10年で激変する!「公務員の未来」予想図』(小紫雅史・学陽書房)

【追記】■この動画のことが、BSでも全国ニュースになりました。ちょっと、びっくり。それほど、話題になっているんですね。

今年度の卒業論文のこと

■今年度の卒業論文の執筆にあたって、学生の皆さんは、まず大学ホームページにあるポータルサイトのアンケート機能を使って、10月21日から25日の間に、論文の題目を届け出なければなりません。もちろん、事前に指導教員とよく相談をしておく必要です。ポータルサイトから届け出た後、指導教員から、論文題目が記載された題目届が学生本人に手渡されます。11月5日から15日の間です。そこに書かれている題目を指導教員と確認した後、捺印をして指導教員に提出することになっています。私のゼミでも、先月末、ゼミ生の皆さんからの相談を受けてそれぞれの題目が決定しました。ちょうど、最終日の25日は、部長をしている吹奏楽部が青森で開催される全日本吹奏楽部コンクールに出場したことから、部員の皆さんに同行する形で青森に移動していましたので、LINEを通しての確認になりました。ちょっとだけ、バタバタしました。

■この卒論題目を届け出る段階で、調査がかなり進んでいて、研究の焦点もかなりはっきりしていれば、そこに題目も合わせれば良いのですが、まだその段階にまで至っていなければ、少し曖昧なタイトルになってしまいます。調査が進んだのちも、タイトルと卒論の内容に齟齬が生じないように、そのような曖昧なタイトルにせざるを得ません。このことは、昨年度から、口を酸っぱくして言い続けてきましたが、すべてのゼミ生全員がきちんと対応してくれるわけではありません。

■卒論の調査に関する面談も、10月から急に増えてきました。面談の記録は、このブログに「2019年度ゼミ面談の記録」として残していますが、ご覧いただけばわかるように、ゼミ生によって面談の回数に差があります。面談の回数が多いゼミ生ほど、しっかり調査をしている傾向が強いと思います。もっとも、調査を進めながら、時々、自分は何を明らかにしようとしているのか、研究の焦点がぶれてくることがあります。その時に、話を丁寧に聴きながら、ゼミ生の背中を押したり、微妙に軌道修正をするようなアドバイスをしていくことになります。いろいろ「どうすれば良いのか」と聞いてくるゼミ生もいます。それに対して、「僕は君の卒論の下請けやないで。まずは自分でしっかり考えて。君の考えを聞かせて」と言わなければなりません。そんなやりとりもありながら、少しずつではありますが、調査が進み研究の視点もしっかりしてくるように思います。今日も、1人の学生と面談をしましたが、かなりエンジンの回転数があがっていました。頑張って、粘って、良い調査をして卒論を執筆してもらいたいと思います。

■写真は、本文とはなんの関係もありません。先日、石山寺で「新名神大津SIC利活用活性化委員会」という会合が開かれた時に、撮ったものです。先々週の日曜日は、このあたりを「びわ100」(びわ湖チャリティー100km歩行大会)で歩きました。あの時は、夜明けの頃で、非常に眠たくて、周りの景色を楽しむ余裕はあまりありませんでした。まあ、そんなことはともかく、卒論の指導も、写真の秋空のように早くスッキリさせたいものです。

仰木の里フェスタ

■龍谷大学RECが、仰木の里自治連合会と大津市役所と連携して取り組んでいる事業「学生まちづくりLAB(ラボラトリー)」のことについては、これまでも時々そのことをこのブログでもお知らせしてきました。私は、この事業の中心となって頑張っている学生研究員の皆さんの活動を教員として支援しています。先日の日曜日、仰木の里で「仰木の里フェスタ」というイベントが開催され、学生研究員の皆さんが参加してきました。私自身は、部長をしている龍谷大学吹奏楽部が青森で開催された全国吹奏楽コンクールに出場するため、部員の皆さんに同行したことから、このイベントには参加できませんでしたが、大盛況だったようです。とても嬉しいです。学生研究員の皆さんが企画・実施した「家庭菜園プロジェクト」や今回のイベントに合わせた企画もうまくいったようです。学生の皆さん、ご苦労様でした。以下は、学生研究員の皆さんのグループ「FAN」のfacebookへの投稿です。この投稿の写真を見ると、私が袋栽培して育てたジャガイモも展示されたようですね。

棚田サミット・高島市実行委員会第2回準備会

■昨晩は高島市役所へ行ってきました。県外の皆様に説明させていただくと、高島市は琵琶湖の西に位置する自治体になります。その高島市では、再来年、「第27回全国棚田(千枚田)とサミット」が開催される予定になっています。昨晩は、その高島市実行委員会の第2回準備会が、高島市役所で19時半から開催されました。私はアドバイザーとして出席しました。最初は大変硬い雰囲気でどうしたものかと思っていましたが、しだいに固さも解れて、いろいろお話をいただけるようになりました。楽しかったな〜。単に「サミット」を成功させるのではなく、「サミット」をジャンピングボードにして、高島が現状をブレイクスルーしていくことにつながればと思っています。

■ある意味で異業種交流会のような感じなんですが、普段出会うことが無い方たちが、コミュニケーションすることで面白い展開になりました。ある方が「自分はこんなことをしていて。こんなことに困っている」と話すと、「そのことに関連して、こういうことをやっているんだけど、何か役に立てるかも」と話が展開していくわけです。お互いに相補う相補的な関係がその場にフッと浮かび上がってくるかのようでした。

■同じ地域に暮らす人たちでも、そのままでは相補的な関係を持てるわけではありません。お互いの存在も知りません。情報のやり取りもあまりありません。すぐそばにチャンスがあるのに気がつくことができません。見えない壁が存在しているのです。今回のような会議がきっかけとなって、そのような壁が低くなり、異業種が繋がり横の連携やネットワークが広がっていく中で、地域の内側から内発的に面白いアイデアや実践が生まれて、新しい地域ビジネスが誕生すればと思っています。

■今後は、若い方、女性(今日は1人もおられなかった…)、外からの移住者の方たちにも参加していただき、面白いワークショップができたら楽しいなと思っています。そのことを市役所の事務局にもお願いをしておきました。来月は第3回目の会議になります。楽しみです。というわけで、昨晩は会議の心地よい余韻に浸りながら、湖西線で帰宅しました。

部局長会への報告

■先週の土曜日に青森市で開催された「全日本吹奏楽コンクール」(大学の部)で、龍谷大学吹奏楽部は3年ぶりの出場で、全ての審査員からA評価をいただく「オールA」でゴールド金賞を受賞することができました。今日は、幹事長の上野右京くん、副幹事長の東寿美佳さん、若林義人音楽監督、部長である私、そして4名の副部長、8名で部局長会の皆さんに金賞受賞の報告させていただきました。部局長会は、学長、副学長、各学部の学部長理事、事務職のトップの理事の皆さんで構成される会議体です。学長からは、お祝いのスピーチをいただきました。「コンクールの自由曲として演奏した『ブリュッセル・レクイエム』(ベルト・アッペルモント作曲)は、2016年にベルギーの首都・ブリュッセルで発生した連続爆破テロ事件の犠牲者への鎮魂の曲として作曲されました。平和を希求する作曲の意図は、創立380周年を迎えた龍谷大学の理念とも重なり合うものです。名実ともに日本一の吹奏楽部として、これからは世界に羽ばたいていただきたい」。ありがたいですね。2017年に、吹奏楽部は、スイスで開催された「チューリッヒ国際青年音楽祭」でコンサート部門 Topレベルでグランプリを受賞していますが、またそのような演奏の機会があれば、ぜひとも大学からもご支援と応援をいただければと思っています。よろしくお願いいたします。

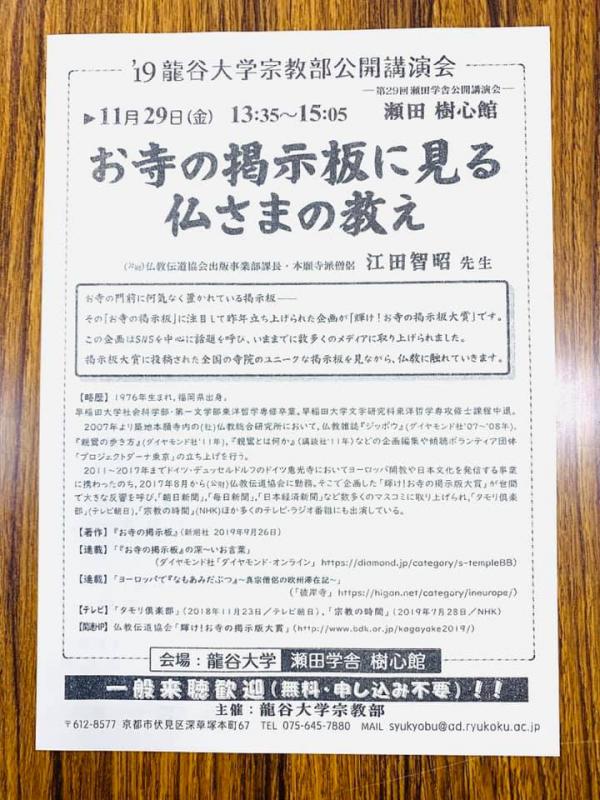

講演会「お寺の掲示に見る仏様の教え」

Dance Movement / Philip Sparke ダンス・ムーヴメント 龍谷大学吹奏楽部

■今年、2019年6月30日に滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール大ホールで開催された「龍谷大学吹奏楽部 サマーコンサート2019」で演奏された曲が、最近、YouTubeにアッブされました。。Philip Sparke作曲の”Dance Movement “(ダンス・ムーヴメント)です。

大学教員の社会的活動

■このブログのタイトルの下にある「ABOUT ME(SideA)」の「大学教員の社会的活動」をご覧いただければわかりますが、私は積極的にいわゆる社会貢献活動に取り組んでいます。自分が研究で獲得した知見を、できるだけ地域の政策や実践に役立てることができれば…という素朴な思いからです。最近、高島市の「第27回全国棚田(千枚田)サミット開催」にかかる企画等のお手伝いをするアドバイザーに就任しました。また、大津市の「新名神大津SIC利活用活性化委員会」の委員にもなりました。高島市の方は、市内の中山間地域を中心にしながらも、市内の地域資源のネットワークを地域固有のストーリーとともに立体的に組み立てていくことなりそうです。また大津市の方は、大津市の南部の大石のまちづくりについて考えるわけですが、こちらもほぼ同様の仕事になるかと思っています。高島市の方は、明日、初めてその準備委員会に参加させていただきます。大津市の方は、昨日、その委員会がありました。委員に地元の企業の経営者の方たちがおられて、とても面白いディスカションになりました。ちょっとワクワクしてきました。明日の、高島市の会議もそうなれば良いなと思っています。