「かかしづくり教室」

■昨日、22日(金)、「北船路米づくり研究会」の主催で、大津市内の「みつばち保育園」において「かかしづくり教室」を開催しました。31日(日)、研究会では「北船路中山間地域管理組合」と「農事組合法人北船路福谷の郷」の皆さんのご協力を得て、第3回「かかし祭」を開催します。それに先立ち、「かかし祭」に参加いただく「みつばち保育園」の園児の皆さんに、案山子をつくっていただく教室を開催したいうわけです。今年で3回目になります。

■昨日は、研究会の学生(ゼミ生)9人が集まりました。午前中に、3歳児さん、4歳児さん、5歳児さんを対象に、それぞれ別々の「かかしづくり教室」を開催しました。トップの写真は、教室開催に先立ち、「かかしづくり教室」のリーダーであるTさんが他のゼミ生たちに説明をしているところです。彼女は、昨年に引き続きの参加です。昨年は、先輩の指導のもとでこの「かかしづくり教室」に参加しました。あらかじめ指導農家と連絡をとったり、かかし躯体の部分を作成したり、保育園と連絡をとりあったりと、仲間と準備にもあたってくれました。ところで、例年は、学生たちだけで実施しているのですが、今年は私も都合がつき参加させていただきました。拝見していて、「かかしづくり教室」も3年目になり、むしろ保育園の先生方の方が、この教室の段取りをよくご存知のようでもありました。小さな園児さんたちが、混乱のないまま「かかしづくり教室」を終えられるように、毎年、細かいお心遣いとご協力いただだいており、本当に感謝しております。ありがとうございました。

■「かかしづくり教室」の後、保育園のご好意で園児さんたちと一緒に給食をいただくことかできました。私は3〜4歳児さんたちの教室でした。とても美味しかったです。下の写真、手前は、私のいただいた昼食ですが、3歳児さんたちも、56歳のおじさん(園児さんからすると、おじいちゃん)に負けないくらいの量をめしあがっておられました。びっくりしました。困ったのは、一緒のテーブルの6人の園児さんたちが、それぞれ、自分のタイミングでどんどん私に話しかけてこられることです。子どもって、こういう感じでしたね…、忘れていました。マンツーマンだと、私でも十分に対応できる自信はあるのですが、一度に6人になると、もうとっても大変でした…。そのような情けない状態の私に対して、保育士の先生方は、本当にすごいと思いました。まるで魔法のように、園児さんたちを静かにさせたり、盛り上げたりされるのです。もう、びっくりといいますか、さすがにプロフェッショナルですね。

第3回「かかし祭」開催します!!

■ 第3回「かかし祭」(8月31日)の企画書、できあがりました。学生たちが、村の役職者の皆さんと相談をし、先輩たちが残した記録やデータをも活用し企画書を仕上げました。この企画書の最初のご挨拶の部分、少しご紹介させていただこうと思います。今回は、虫送り行事の復活や子供神輿などが実施されます。虫送りの行事は、通常、初夏に行われていたようです。農薬の普及とともに、このような行事は行われなくなりました。今回は、村の文化の復活といいますか、村の子どもさんたち、それから街からやってきた保育園の園児さんたちに、知っていただくために実施されます。

■ 第3回「かかし祭」(8月31日)の企画書、できあがりました。学生たちが、村の役職者の皆さんと相談をし、先輩たちが残した記録やデータをも活用し企画書を仕上げました。この企画書の最初のご挨拶の部分、少しご紹介させていただこうと思います。今回は、虫送り行事の復活や子供神輿などが実施されます。虫送りの行事は、通常、初夏に行われていたようです。農薬の普及とともに、このような行事は行われなくなりました。今回は、村の文化の復活といいますか、村の子どもさんたち、それから街からやってきた保育園の園児さんたちに、知っていただくために実施されます。

——————————-

「生産者と消費者をつなぐ」

私たち「龍谷大学 北船路米づくり研究会」では、雄大な琵琶湖の風景を眺めることのできる北船路の棚田で、2012年より、「かかし祭」を開催してまいりました。この「かかし祭」の開催目的は、研究会が丸屋町商店街で開催している「北船路野菜市」で、農産物をお買い求めいただいている消費者の皆様に、北船路の生産現場を訪問していただき、農家の皆さんと交流していただくことにあります。「かかし祭」は、研究会の活動目的でもある「生産者と消費者の顔の見える関係づくり」を実現するための、大切な「場」でもあるのです。

第1回の「かかし祭」には、大津市丸屋町で万治元年(1658年)に操業された老舗の酒蔵、「平井商店」様にもご参加いただきました。そのことがきっかけとなり、地元の農事組合法人「北船路福谷の郷」様との間につながりが生まれ、今年の2月には、純米吟醸酒「北船路」が誕生いたしました。「農」・「商」・「学」連携のなかで、新しい銘柄の日本酒をプロデュースさせていただいたことは、私たち研究会にとりましても、大変貴重な経験となりました。このように、「かかし祭」の開催とともに、研究会の活動も実り多いものとなってまいりました。関係者の皆様には、心より感謝いたします。

さて、今年の第3回「かかし祭」では、「北船路中山間地域管理組合」様、そして北船路の「子供会」様のご協力も得ながら、風光明美な棚田から眼下に望む琵琶湖の雄大な風景と、その風景を背景に立った手作りのかかしをご覧いただき、ご参加いただいた皆様に交流していただけければと思っております。さらに今回は、北船路に転居されてきた新地にお住まいの皆様もご招待しようと考えております。そのことが、村の方々との新たなつながりをつくるきっかけや、関係の強化につながればと期待しております。

私たち、「龍谷大学 北船路米づくり研究会」では、今後も、「かかし祭」「北船路野菜市」の開催や「日本酒」のプロデュース等を通じて、地域社会に関する勉強や体験をさせていただくとともに、地元・大津市の活性化に少しでも資する活動の展開を目指してまいります。

——————————

■冒頭の写真は、第1回「かかし祭」のときのものです。

米研「現役&OB交流会」

■先週の土曜日(7月26日)、第29回「北船路野菜市」が開催されましたが、午後からは、「北船路米づくり研究会」の「現役&OB交流会」が開催されました。開催場所は、指導農家である吹野さんのご自宅のお庭です。琵琶湖の湖畔にある素敵なお宅ですが、その広いお庭でバーベキューを楽しませていただきました。

■当日は、研究会の1期生と3期生も参加してくれました。私が龍谷大学に異動して6年目に、農家の吹野さんと始めた「北船路米づくり研究会」の1期生(2012年春卒業)4名と、それから3期生(2014年春卒業)1名の5名でした。本当は、もっとたくさんの卒業生が参加したかったようですが、仕事の関係や、ご自身の用事との都合がつきませんでした。でも、また、こういう卒業生と現役生の交流会ができればと思います。

■ちなみに、1期生のときは、米や野菜をつくって、とりあえず、吹野さんや私の知っている店で使ってもらう…程度でした。まああえていえば「小学生」のレベル。それに対して、現在の現役生が取組んでいる野菜市にしろ農村-都市の交流イベントである「かかし祭」にしろ、それらは「高校生」のレベルかもしれません。より難易度の高い取組みをしていることになります。しかし、1期生は、とにかくわけもわからず活動を「始めた」ことに大きな意味があるし、「1期生」としての偉大さがあると思うのです。昨日は、来てくれてありがとう!!

■ちなみに、「高校生」レベルの上が「大学生」レベル。継続していくことのなかで、人は入れ違っても(卒業していっても)、集団として活動の質を深めていくことができてこそ、「大学生」のレベルといえるように思います。これは悩みですが、ゼミの自主参加の活動ですので、「継続性の確保」「質の確保」がなかなか大変だということです。「活動資金の確保」も大変です。これが、「大津エンパワねっと」のように大学の正課の授業(実習)として取り組むことができるのならば、実習費があるし…と、思わずにはいられません。

第29回「北船路野菜市」

■第29回「北船路米づくり研究会」を大津市・丸屋町商店街で開催しました。前回から、大津市中心市街地活性化協議会や(株)まちづくり大津で取組む「大津百町市」のなかで開催させていただいています。

■今回は、彩り豊かな夏野菜が多数出品されました。ピーマン、万願寺唐辛子,カボチャ、キャベツ、サンド豆、インゲン豆、トマト、プチトマト、ナス、キュウリ、ジャガイモ、タマネギ、モロッコ豆、スイカ。スイカですが、比良山系の麓で生産された大変美味しい甘いスイカです。スーパーや小売店のように切って小さくして売ることができません。ということで、「欲しいけど、うちの冷蔵庫には入らないから…」と残念がられる方が多数おられました。このあたり、なかなか難しいです。

■この日は、午後から、指導農家のFさんのお宅で、現役生と卒業生があつくり交流会をするということで、かなりの学生たちが集まってきました。できるだけ多くの学生に参加してもらいたいのですが、研究会の会計で活動に必要な交通費を負担しきれません。このあたりも、なかなか難しいです。

大津エンパワねっと「Jazzで乾杯」

■日曜日は、エンパワ6期生・チーム「こけし」が、清酒「浅茅生」の銘柄で知られる「平井商店」さんとの共催、Jazzバー「パーンの笛」さんと「大津ジャズフェスティバル実行委員会」さんの協力により、まちづくりカフェ「Jazzで乾杯」を開催しました。「平井商店」さんは万治元年(1658年)創業の老舗です。当日は、「平井商店」さんの蔵見学と日本酒の試飲を行い、そのあとは「大津百町館」で日本酒を楽しみながらJazzのライブと、なんとも贅沢なイベントになったようです。

■私自身は、当日、老母の世話があり行くことができませんでした。しかし、イベント終了後、「大津百町館」(大津の町家を考える会)のNさんからは、以「今日のまちカフェ『ジャズで乾杯』はご予約17名と学生たちの自力で盛会でした。大津ジャズフェスの仲間の演奏よかったです」とのメールをいただきました。また、facebookを通して、「パーンの笛」のKさんからは、「ありがとうございました。ご参加の皆様にOJF(大津ジャズフェスティバル)のこともご理解いただけたようで、ほんとうにありがとうございました。これからも学生のみなさんと一緒に、楽しこと、面白いことやっていきたいです」とコメントをいただきました。こちらこそ、学生がお世話になり、本当にありがとうございました。

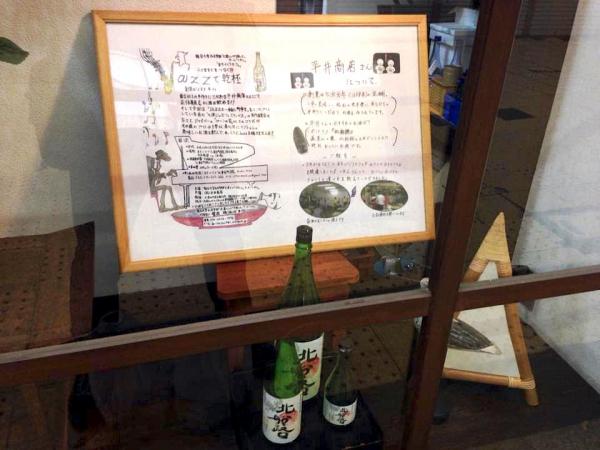

■イベント「Jazzで乾杯」の前日、「平井商店」さんのショーウィンドウには、「こけし」の作成したチラシが展示されていました。その前には、「龍谷大学・北船路米づくり研究会」がプロデュースさせていただいた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」が並んでいました。龍谷大学の学生たち、「平井商店」さんに応援していただいています。ありがとうございます‼︎

【追記】■読売新聞に記事にしていただきました。

楽しい宴会

■何度もお知らせしてきたように、ゼミで取組んでいる「北船路米づくり研究会」では、純米吟醸無ろ過生原酒、そして純米吟醸の「北船路」をプロデュースさせていただきました。プロデュースだけでなく、販売促進のために、龍谷大学の教職員の皆さんにもお知らせしてお買い求めいただいています。以前、社会学部でお世話になったTさんにもお買い求めいただいたのですが、Tさんの現在の職場の皆さんと宴会をするので参加しないかとお誘いを受けました。

■何度もお知らせしてきたように、ゼミで取組んでいる「北船路米づくり研究会」では、純米吟醸無ろ過生原酒、そして純米吟醸の「北船路」をプロデュースさせていただきました。プロデュースだけでなく、販売促進のために、龍谷大学の教職員の皆さんにもお知らせしてお買い求めいただいています。以前、社会学部でお世話になったTさんにもお買い求めいただいたのですが、Tさんの現在の職場の皆さんと宴会をするので参加しないかとお誘いを受けました。

■会場は、駅前の居酒屋さん。特別に頼み込んで、お酒を持ち込みさせてもらったようです。机の上には、どんと1升瓶が2本並んでいました。ひとつは、「北船路」。もうひとつは、石川県珠洲市の酒「宗玄」です。1本では足らないだろうからと、ご用意いただいたようです。「北船路」と「宗玄」を利き酒させていただくことにもなりました。2種類とも、特定の方向性に特化せず、バランスの取れた味のように思います。私は、そういう酒が好きです。どちらかといえば、「北船路」のほうは華やかさがあるかな。「宗玄」のほうは、落ち着いた感じ…といったらよいのかな。酒の味を言葉で表現するのは難しいですね。

■ところで、昨日は、10数人の宴会でした。いろんな経歴をお持ちの方たちが集まった部署で、お話しをしていて楽しかったですね〜。盛り上がりました。同じ大学とはいえ、仕事の内容がまったく違います。どちらかといえば、縁の下の力持ち的な部署かと思います。私たち教員は、普段、知る事のないお仕事をされています。勉強になりますね。こういう組織内での異業種交流的な宴会は大切だなと思いました。

北船路の棚田

■昨日の報告会については、すでにエントリーしましたが、報告会の前に、先月田植や補植をした田んぼの様子を見たいと思い、早めに最寄りの駅「蓬莱」に着いて、駅からテクテクと棚田のてっぺんまで歩くことにしました。

■昨日の報告会については、すでにエントリーしましたが、報告会の前に、先月田植や補植をした田んぼの様子を見たいと思い、早めに最寄りの駅「蓬莱」に着いて、駅からテクテクと棚田のてっぺんまで歩くことにしました。

■トップの写真をご覧ください。注連縄が張ってありますね。神様の世界と現世との結界です。この内側は神様の場所、神聖な場所であるということを示しています。この田んぼは「神饌田」なのです。「神饌」(しんせん)とは、神様に捧げる供物のことです。ですから、ここで収穫された米は神様に捧げられるのです。北船路には「八所神社」があり集落の氏神様になっていますが、こちらの神社に神様に捧げられるものなのでしょう。

■どのような儀礼が行われているのか、その辺りのことはまだ村の方にお聞きしていませんが、いつかそういったこともきちんと勉強させていただきたいなと思っています。ちなみに、昨年のゼミの4年生は、この村の組織のことについて研究しました。年齢階梯的な組織があり、村人は、氏子になってから亡くなるまで、なんらかの役職につくことになっています。このあたりのことは、またいつか、ご紹介できればなと思います。

■この田んぼでは、酒米が栽培されています。「吟吹雪」という品種です。秋に収穫されたのち、精米されて、大津市の酒蔵「平井商店」さんに納品されることになっています。生産は、北船路の農事組合法人「福谷の郷」の皆さんが行っていますが、私たち「北船路米づくり研究会」も、隅の方や、端っこの方、田植機ではできない部分に手で捕植しました。おそらく、稲刈りについても、お手伝いをさせていただく予定です。ぜひとも、今年は、純米大吟醸が生産できるような米に成長してほしいと思います。

■駅から歩いてどれぐらいたったでしょうか。おそらくは、30分程度歩いて、やっと棚田のてっぺんにある、私たちが田植をした田んぼに到着しました。私たちが作業をしている田んぼは棚田の一番てっぺんにありますから、比良山系の冷たい山水が一番最初に入る田んぼということになります。水温は冷たく、稲にとっては厳しい環境になりますが、奇麗な山水をふんだんに吸って成長します。平地の米に比べて、粒は小さいですが、きゅっとしまった味の濃い米に成長します。今年の秋の収穫が楽しみです。

■駅から歩いてどれぐらいたったでしょうか。おそらくは、30分程度歩いて、やっと棚田のてっぺんにある、私たちが田植をした田んぼに到着しました。私たちが作業をしている田んぼは棚田の一番てっぺんにありますから、比良山系の冷たい山水が一番最初に入る田んぼということになります。水温は冷たく、稲にとっては厳しい環境になりますが、奇麗な山水をふんだんに吸って成長します。平地の米に比べて、粒は小さいですが、きゅっとしまった味の濃い米に成長します。今年の秋の収穫が楽しみです。

■昨日は、それなりに強い日差しでしたが、木陰にはいるとひんやりとした心地よいそよ風がふいていました。

北船路米づくり研究会が協力農家に報告!!

■昨日は、「北船路米づくり研究会」の大切な会議、「報告会」が、北船路集落の集会所で開かれました。私たちは、4月と9月を除く毎月第三土曜日に、大津市の丸屋町商店街で「北船路野菜市」を開催しています。この野菜市に野菜を出荷してくださっている協力農家の皆さんに、活動報告をさせていただいたのです。

■報告の内容は、平成25年度の事業報告と収支報告、今年度の事業計画と予算についてです。「北船路米づくり研究会」は利益をあげるために活動しているわけではありません。学生の教育の一環、そして地域連携プロジェクトの一環として行っている活動ですので、学生の交通費等は、この野菜市のなかから捻出できるように頑張っています。まあ、ギリギリのところでなんとか活動しているという状況でしょうか。そのことを、協力農家の皆さんもずいぶん心配してくださっていました。また、節約のためにいろいろ提案やご意見をいただきました。ありがとうございます。

■また、活動報告以外にも、「野菜市」のことについて、いくつかの重要な提案もさせていてただきました。その点についても、ご理解とご協力をいただけることになりました。一番大きな変更は、今月の野菜市から開催曜日が変わるということです。第三土曜日から第四土曜日に移動します。そして、「大津百町市」というイベントの中で開催させていただきます。この「大津百町市」は、中心市街地の活性化を担っておられる「(株)まちづくり大津」が開催されているイベントです。「大津百町市」は、これまで市内の天孫神社の境内で開催されていましたが、私たちが「北船路野菜市」を開催している丸屋町商店街に移動して開催することにされました。そのさい、「(株)まちづくり大津」さんからは、この移動にあわせて「北船路野菜市」も一緒に開催してもらえないかとの要請があったのです。どうぞ、よろしくお願いします。

■写真は、「報告会」のあとの記念写真です。前列左から2人目の協力農家がもっておられる看板は、今回の「大津百町市」での開催にあわせて、指導農家の吹野さんがお持ちの檜の板に、協力農家のお1人の方が書いてくださったものです。 今月末の第4土曜日に登場いたします。

■比良山系の雰囲気も、ずいぶん夏らしくなってきました。

北船路米づくり研究会「2014田植作業」

■昨日は、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」で、2014年度の田植作業を行いました。秋から「龍大米」として販売するコシヒカリの田植作業です。その他にも、「龍大芋」として販売する里芋の種芋の植え付け、さらは北船路集落にある農事組合法人「福谷の郷」さん酒米の田植を終えられた田んぼで、補植の作業を行いました。

■facebookにある「北船路米づくり研究会」のページにアルバムを作成しましたので、そのリンクを埋め込んでおきます。ぜひ、ご覧ください。

■昨年、北船路の「農事組合法人福谷の郷」では、棚田の水田3筆で、酒米である山田錦を生産されました。今年は、同じ酒米ですが吟吹雪を生産されます。基本の田植えの作業はすべて組合の方でされていますが、田植機で植えられない隅の方や、まだ田植ができていない部分を、学生たちと一緒に手植えで補植しました。

■こちらは、龍大芋の畑です。種芋を植えて、マルチシートをかぶせているところです。いつもは、畝が蛇のようにうねってしまうのですが、今回は、研究会顧問で指導農家の吹野さんからも、それなりに評価いただける程の出来になりました。

■私たちは米と里芋だけを生産しています。月1回の「北船路野菜市」で販売する野菜については、協力農家に出荷していただいています。野菜を生産して出荷することは、学生にはななか難しいのです。ひとつには、技術的な問題です。あとは、キャンパスと北船路が離れているために、たびたび世話にいけないこと。また、北船路にくるためには移動のための費用がかかり、回数を増やせないこと…。理由はいろいろです。もし、潤沢な実習費のようなものがあれば、交通費については気にしなくてもよいのでしょうが、大津市からの助成金やわずかなゼミ実習費など、活動の財源は限れています。ですから、北船路を訪問する回数や人数を増やしてしまうと、年度途中で予算がなくなってしまいます。そのため、年度計画と予算・決算書等をきちんと書いて活動の経営を自己管理するようにもなってきました。社会に出れば必要とされることですから、経験の先取りといってもよいかもしれません(といっても、そんな複雑な予算・決算書ではありませんが…)。

■学生たちには、農作業が大変だ…ということだけでなく、これだけ世話をして売っても、たったこれだけの売り上げにしかならないのか…ということを実感してもらいたいと考えています。秋になると、生産された米や芋を「龍大米」「龍大芋」として販売します。また、京都や大津の飲食店で料理に使っていただき、そのさい「龍大米」「龍大芋」のアピールとを通して、北船路の存在を多くの消費者の人びとに知っていたただく活動もしています。こうやって、研究会で学生たちは、農産物のブランド化も含めて生産から販売までを、いわゆる「農の6次産業」を経験するのです。

純米吟醸酒「北船路」・読売新聞記事

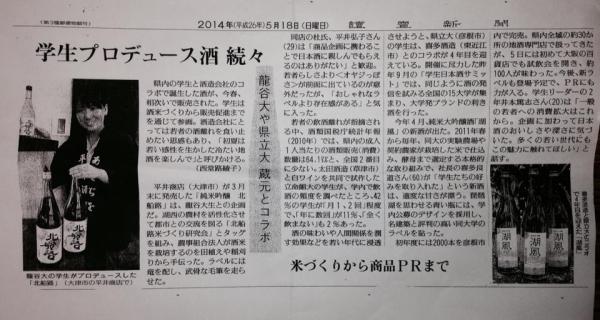

■「北船路米づくり研究会」の用事で、純米吟醸生原酒、純米吟醸酒「北船路」を醸していただいた平井商店さんにお邪魔しました。お店では、「学生プロデュース酒 続々」という読売の記事のコピーをいただいた。5月18日の新聞記事です。龍谷大学の「北船路」と、滋賀県大の「湖風」のことが紹介されています。

■「北船路米づくり研究会」に関しては、以下のようにご紹介いただきました。

平井商店(大津)が3月末に発売した「純米吟醸 北船路」は、龍谷大生との企画だ。湖西の農村を活性化されて都市との交流を図る「北船路米づくり研究会」とタッグを組み、農事組合法人が酒米を栽培するのを田植えや稲刈りから手伝った。ラベルには竜を配し、無骨な毛筆を走らせた。

同点の杜氏、平井弘子さん(29)は「商品企画に携わることで日本酒に親しんでもらえるのはありがたい」と歓迎。若者らしさより<オヤジっぽさ>が前面に出ているのが意外だったが、「おしゃれなラベルより存在感がある」と気に入った。

■龍大の「北船路」のあとは、滋賀県大の「湖風」の紹介です。そのなかに、「学生日本酒サミット」が開催され、同じように酒の発信試みる全国の15大学が集まり、大学発ブランドの利き酒を行った…とあります。うちも、ぜひ参加させていただきたいですね〜。少し調べてみましたが、以下の大学が参加されていました。

石川県立大学

愛媛大学

岡山大学

香川大学

京都学園大学

神戸大学

神戸大学日本酒サークル正宗会

滋賀県立大学

城西大学

東京農業大学

同志社大学日本酒サークル

新潟大学

佛教大学

三重大学

明治大学

立命館大学