台風で「京阪石山坂本線」

◾️なんだか、毎日、鉄道の話題ばかりで恐縮なんですが…。今日は、京阪電車です。

◾️なんだか、毎日、鉄道の話題ばかりで恐縮なんですが…。今日は、京阪電車です。

◾️昨晩の台風、ものすごい風でしたね。雨戸が強風でガタガタと音を立てて、家自体も少し揺れているような、そんな気持ちがしました。皆さんのお宅や地域はいかがでしたでしょうか。幸いにも、自宅に被害は、ほとんどありませんでした。庭の小さな小さな菜園に植えてある獅子唐が傾いたぐらいでした。それも、エイっと力を入れると元に戻すことができました。

◾️まあ、こんな厳しい台風でしたので、当然のことながら電車は大混乱です。私が利用しているJR湖西線も電車がなかなかこない様子でした。ということで、今日は、京阪石山坂本線を利用して出勤することにしました。かつて「京阪坂本駅」だったわけですが、駅名変更で、現在は「坂本比叡山口駅」になっています。そこまで、家人に車で送ってもらっての出勤となりました。まずは、この石山坂本線で京阪石山駅まで移動しました。問題はここからです。JR石山駅から次の瀬田駅まで、15分遅れでらやってきた超すし詰め普通電車に乗車したのですが、一駅とはいえ、大変でした。あまりの混雑に、小さな赤ちゃんが大泣き状態でした。周りを知らない大人にぐるっと囲まれてしまったわけですから。かわいそうですよね…というか、申し訳なかっです…。

◾️ところで、坂本比叡山口駅には、ホームの端にモニュメントが置かれています。このモニュメントに使われているレール、英国製なんだそうです。京阪創業時の時のレールなんだそうです。なんだかすごいですね〜。ただし、解説板に書かれている「レール記号」とやらは、私にはさっぱりわかりません。

ひさしぶりに「近江鉄道」

◾️昨日は、午前中に八日市にある滋賀県の東近江合同庁舎へ行ってきました。担当している「社会調査実習」でお世話になる方と、事前の簡単な打ち合わせを行いました。今日は自宅の車が使えなかったので、ひさしぶりに近江八幡からは「近江鉄道」を利用することになりました。18分程度の短い「鉄道の旅」でしたが、満足いたしました。ただ、今年の第100回全国高校野球選手権大会で、地元滋賀県の近江高校が悔しいかな負けてしまったので、乗車した電車の先頭には「必勝 近江高校」のヘッドマークをつけてはいますが、ちょっと残念な感じです。心なしかラッピングの「豊郷あかね」さんが寂しそうでもあります。帰り、近江八幡に向かう電車の乗車券は、駅の自動販売機ではなく窓口で購入したので、このような「硬券」でした。懐かしいですね。なんだか嬉しかったりするわけです。

◾️今はもう、どの鉄道会社もほとんどが乗車券は自動券売機で購入するようになっています。自動販売機にはロール紙がセットされており、そこにプリンターで印刷するそうです。裏面には磁気によって乗車に必要な情報が記録されています。しかし、硬券はそういうわけにはいきません。あらかじめ出発する駅名と到着する駅名とを印刷しておかねばなりません。当然のことながら、種類がとても多くなります。近江鉄道は、この種類の多い硬券を収納するための器具(整理棚?!)も窓口の向こうに置かれています。これこれ、これもとても懐かしいわけです。

木浦からソウルへ

◾️韓国出張の話し、まだ残っていました。8月11日(土)、日本に帰国しました。2泊3日の慌ただしい韓国出張でしたが、無事に自分の役目を終えられたので、安堵しました。帰りは、まず木浦(モッポ)駅からKTXでソウル駅まで移動しました。その後は、空港鉄道「A’REX」で仁川国際空港まで移動ということになりました。行きと同じルートです。そして帰りも、行きと同じく韓国の中央大学大学院の張さんが一緒でした。張さんの提案で、「A’REX」に乗る前に、ソウル駅に隣接する「旧ソウル駅」を見学することになりました。鉄道好きの私のために、いろいろ気を使ってくださったのです。韓国は年寄りが大切にされるな〜と思いました。上の写真は木浦駅で撮ったものです。手前は、「KORAIL」(韓国鉄道公社)の子会社「SR」(鉄道運営公社)の高速鉄道です。そのむこうは、新しい「セマウル号」です。

◾️ソウル駅に到着してすぐに駅構内の食堂で昼食を摂りました(最後の韓国料理、プルコギの鍋だったよに思います…)。その後、「旧ソウル駅」を見学しました。東京駅を設計した辰野金吾の弟子である塚本靖の設計です。東京駅と大きさは規模は違いますが、雰囲気は似ていますかね。

この駅について、以下のような解説を見つけました。

復元工事を終えて2011年8月9日にオープンした旧ソウル駅が、「文化駅ソウル284」として、1925年完成当時の姿に戻って私たちの前に帰ってきました!「文化駅ソウル284」という名称は、文化・アート交流の中心を担う文化ステーション+史跡第284号という意味で、一般公募で採用されたもの。なので、ナビもこれからは「文化駅ソウル284」と呼ばせてもらいますね!現在は入場料を払うと中に入って自由に見学できるほか、さまざまなイベントが行われることもあるこちら。旧ソウル駅の歴史紹介や復元事業に関する資料展示もありますし、なんといっても建物そのものが見る価値大。場所はソウル駅のすぐお隣。

◾️この解説の通り、ここは展示場にもなっているんですね。この日はアートの展示が行われていました。文在寅大統領の北朝鮮に対する政策とも関係しているのかもしれませんが、韓国が北朝鮮に支援して建設した開城工業団地がテーマです。ハングルが読めないので、深くは理解できませんでしたが…。その外では、大きなシュピレコールと勇ましい音楽が鳴り響いていました。逮捕された朴槿恵前大統領や、その父である朴正煕や李承晩を熱烈に支持する保守派の高齢者の皆さんです。アメリカの星条旗と韓国の太極旗が振られていましたから、韓米関係の強化も含めて、文在寅大統領とは北朝鮮に対する真逆の政治的なスタンスを志向されているのだと思います。この旧ソウル駅前や市役所前が、政治的アピールをするための重要な場所になっているようです。この駅前の広場には、独立運動家である姜宇奎(カン・ウギュ)の像もたてられれいます。「場所」に蓄積された「歴史的な力」のようなものを感じます。だからこそ、この場所で政治的なアピールが行われているのかもしれません。そのような保守派のアピール活動の足元を見ると、鉄道開業100年を記念する大きなプレートがはめ込まれていました。「鉄道」、「権力」、「歴史」。この3つは、深く関連しているように思います。

韓国の高速鉄道「KTX」

◾️8月9日の昼過ぎ、韓国の仁川国際空港に到着しました。この仁川国際空港駅からは、ソウル駅まで空港鉄道「 A’REX」特急で移動しました。ソウル駅の地下4階のプラットホームに到着し、地下2階にあがると、韓国の中央大学大学院の張さんが待っていてくれました。旅慣れない私のために、今回参加した「2018 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム」の知り合いのスタッフの方が、日本語がわかる方を派遣してくださったのでした。張さんの案内があったので、空港鉄道「 A’REX」から高速鉄道「KTX」への乗り越えは迷うことなく無事に行うことができました。張さんに、感謝です。

◾️もちろん、駅でチケットを購入するようなことはありません。もちろん、購入することもできるのですが、張さんはスマートフォンで私のものも含めた2人分をあらかじめ購入してくださっていました。張さんと一緒に遅い昼食を摂った後、16:30発の「木浦(モッポ)」行きの「KTX」に乗車しました。約3時間の電車での移動になりました。写真の若者が張さんです。

◾️ところで、ソウル駅は大きな駅ですね〜。関西人の私は、なんとなく阪急梅田駅を連想します。とはいえ、やはり独特の雰囲気ですよね。KTXについていえば、プラットホームから列車の入り口の段差とか、扉が航空機のように外側に開くところとか…、いちいち反応してしまいました。張さんに、私が鉄道好きであることを話したら、スマホに入っている阪急電車・京都線の電車の写真を見せてくれました。京都に旅行に行った時に撮ったそうです。張さんは「阪急電車は美しいです」と語ってくれました。彼は鉄道ファンではないけれど、外側のマルーン色とか、室内の雰囲気が大変気に入ったようです。

「2018 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム」

◾️8月9日から11日まで、韓国に出張してきました。韓国の環境保全に取り組む韓国の各地域のNGOや、河川の環境保全に関心のある市民の皆さんがたくさん集まる「2018 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム」に参加するためです。私は、このフォーラムのなかのシンポジウム「統合水管理のための面点汚染源の管理政策と住民参加方法」で報告をさせていただきました。上の写真は、その時のものです。帰国後にいただきました。

◾️このシンポジウムには、海外からベトナムの研究者が、そして日本からは私が参加しました。この2人には、それぞれに通訳の方をつけていただきました。私の通訳をしてくださっ方は、韓国人とご結婚された日本人の女性でした。事前の勉強も丁寧にされていたことが打ち合わせでよくわかりましたし、本番でも丁寧に通訳をしていただきました。ありがとうございました。この面源負荷対策に関するシンポジウムでは、韓国の環境庁の職員の方が、韓国の面源負荷対策の全体像と課題を説明されました。また、ベトナムの研究者は、法規制やインフラが不十分な中で、ベントナムではどのような問題が起こっているのか説明されました。私はといえば滋賀県の事例をもとに報告を行いました。

◾️まず、家庭系や工業系の負荷が下水道や国によりも厳しい規制によって琵琶湖の富栄養化が一定抑制されるようになったが、残された農業系負荷が相対的に浮上するとともに、水質だけでなく健全な物質循環を駆動する生態系そのものの状態が問題視されてきていることを説明しました。その上で、水質改善を直接的に意図したものではないですが、「食べることで琵琶湖を守る」を理念とする滋賀の「環境こだわり農業」や「魚のゆりかご水田プロジェクト」といった制度にある、多様なステイクホルダーが参加していく可能性とそのメカニズムを社会関係資本の概念をもとに説明しました。また、社会関係資本を蓄積していくためのポイントに関しても説明しました。

◾️韓国の関係様の皆さんの意見によれば、韓国の環境政策は、どちらかといえばトップダウンの色彩が強く、面源負荷対策には、多様なステークホルダーが不可欠であるとの認識はあっても、それらのステークホルダーが参加・参画する環境ガバナンスに向けての取り組みは不十分で、まだこれからとのことでした。もちろん、日本もけして十分とはいえないのですが、韓国と比較したときに、参考になるポイントがあるのだと思います。そのようなこともあり、私の報告は、環境庁の方やコメンテーターのNGOの皆さんに、大いに関心をもっていただけたようでした。安心しました、

◾️ただし、隣国の環境政策のこれまでの展開過程や現状を系統だって勉強したことがないのですが、ちゃんと勉強しないとなあと反省しました。日韓の環境政策の展開過程の比較研究です。韓国の環境政策はトップダウンの色彩が強い(これは程度の問題でしかありません…)と書きましたが、そのようなトップダウンの環境政策に対して、NGOを中心としたボトムアップな環境運動はどのように対応し、あるいは対立してきたのでしょうか。その点をもっと知りたいと思いました。また、韓国の環境運動と、韓国の第二次世界大戦後の社会構造・政治権力構造のなかで発生した労働運動や民主化運動とは、歴史的にどのような関係にあるのか、その点ももっと知りたいと思いました。私は、もう年寄りの部類に入るわけですが、このあたりをまだもう少し勉強したいと思っています。そのためにはハングルが読めないとね…。まあ、それはともかく。面源負荷に関する韓国での報告は、これで3回目になります。また、韓国からの視察も3回ほど受け入れてきました。相互に学び合う交流を今後も継続していければと思います。そして、そのような交流の中で、ハングルが読めるようになっていけばなあとも思います。

◾️シンポジウムを含め、その日のプログラムが終了した後、シンポジウムでコメンテーターを務めてくださった方や、今回お世話になった方たちと一緒に、軽く「慰労会」を持ちました。韓国の皆さんといろんなお話しをするなかで、たまたま、私が「韓国に鉄道ファン(あえて言えば『鉄道オタク』)は存在しているのですか」という質問をらしたところ、同席していた方たちのうち2人からは、「私は知りません。そんな人たちが、韓国にいるとは思えませんね」という感じの反応をいただいたなかで、お1人だけ「実は、私は鉄道が大好きなんです」と反応がありました。そして、JR九州の魅力や韓国の鉄道の魅力について熱く細かく語り始められたのです。また、「今度、韓国に来るときは『ITX-青春』に乗ってくださいね!!」とも強く勧められました。彼は、ヨーロッパの鉄道情報に関しても、丹念に調べておられるとのことでした。すごいやん。左の写真。私が初めて知った韓国の「鉄道ファン」のボクさんとの記念写真です。

◾️ところで、「韓国に鉄道ファンはいないと思います」と答えた方は、女性の金さんです。「私はソウルに住んでいて、地下鉄を利用するんですが、地下鉄は真っ暗で景色が見えないので、私はバスが好きです」と自分の意見を述べてくださいました。それに対して、「日本にはバスマニア、バスオタクもいらっしゃいますよ」と言ったところ、大変驚かれました(^.^)。「日本では地方をバスで旅行する番組もあるんやで」と説明したところ、大受けでした。その時、「これは、いっぺん奈良交通の『八木新宮線』に乗ってもらわんとあかんな…」と思った次第です。

知らなかった、ドボルザークは鉄道ファンだった!

◾️自宅で毎週「題名のない音楽会」というクラシックの番組を録画しています。人気がないのか、朝早くに放送されているので、我が家では録画してみているのです。先日のテーマは「指揮者が愛する『新世界より』の音楽会」でした。取り上げられたのは、ドボルザーク の「交響曲9番新世界より」。クラシックファンでなくても、このシンフォニーについては多くの皆さんがご存知のはず。特に2楽章は有名ですよね。キャンプファイヤーで歌いましたよね。「遠き山に、陽は落ちて…」。私からすると、「暗くなるから子どもたちは早く家に帰りなさいよ〜」という雰囲気です。この「交響曲9番新世界より」、とてもよく知られた交響曲なのですが、番組を視ていてびっくりしたことがありました。作曲者のドボルザークは「テツ」な人=「鉄道ファン」だったというのです。

◾️ドボルザークが鉄道ファンであったという話し、結構、有名らしいですね。私は、この歳になるまで知りませんでした。びっくりしました。調べてみると、「初心者でもできる! 簡単・らくらく作曲講座」というブログの中にある面白い投稿を見つけました。この投稿「ドヴォルザークは鉄ヲタだった!? あの有名作曲家の裏話。」によると、こう書かれています。「チェコでその名声を固いものにした後、1891年、ニューヨーク・ナショナル音楽院院長へ就任の依頼が来てアメリカ、ニューヨークへ渡ります。しかし、この渡米自体アメリカの鉄道を体験するという理由が大半だった…などと言われています」。「えっ…マジか !!」と思いました(ちょっと文句があるとすれば…「鉄オタ」って言って欲しくないですね〜(-。-;)。この他にも、この投稿には様々なドボルザークの鉄道に関するエピソードが書かれています。尋常ではありません。

◾️一つだけ紹介します。「交響曲第9番「新世界より」の中に一箇所だけ控えめにシンバルが鳴らされるところであるのですが、そのシンバルも鉄道に関連しているという指摘が、この投稿の中に書かれていましたて。このシンバルのこと、クラシックファンの間ではよく知られているのですが、これが鉄道と関連しているなんて…(上に貼り付けた動画では、1分51秒頃にシンバルが静かに成ります)。

実はこの「新世界より」、全編を通して機関車を表す描写がいっぱいあるんです。第三楽章の3拍子のリズムは「シュッポッポ、シュッポッポ」と、少し喘ぎ気味の蒸気機関車を表しているとも言われていますし、第四楽章は動き出す重い動輪に始まって、全体が蒸気機関車や汽車の描写に満ちており、風を切る音、ドラフトの音、シリンダーの音、吐きだす蒸気などが描かれているとも言われています。それで先程のシンバル。これは列車がブレーキをかけて、連結器をぶつける音を表していると解釈されています。鉄道好きならではの表現ですね。

◾️一昨日は、京都で一献傾けながら本格的な「鉄道ファン」の皆さんの「濃い語り」に耳を傾けていました。そのような方たちと比較すれば、私なんかが「鉄道ファン」というのは憚れるのですが、じつは鉄道が好きなんです。学生時代はオーケストラの活動もしていたので、クラシックも大好きです。というわけで、今回の「題名のない音楽会」には強く反応してしまいました。学生時代を思い出せば、私が所属していた学生オーケストラには結構な数の「鉄道ファン」がいたように思います。阪急電車の形式等については熱く語り合っていたよなぁ…。当時は「鉄オタ(ヲタ)」なんてちょっと蔑んだような言葉もなく、男の子たちは電車について熱く語りあっていました。彼らは、そういう電車の形式とか細かなことを語り合えることに誇りを感じていたように思います。もっとも、その頃の私は鉄道には関心がありませんでした。幼い頃にあった電車に対する気持ちは、大学生の頃には消え去っていました。それがまた復活してくるのは、40歳を超えてからのことでしょうか。

◾️この「交響曲9番新世界より」の1楽章冒頭で、チェロやヴィオラの静かなメロディが終わったところ。ホルンが突然「ポ・ポーン」となります。これは、ドボルザークがニューヨークに到着した時の、汽船の汽笛の音なのだそうです。このことは、学生時代から知っていましたが、そのあとは「鉄道ネタ」が満載だとは全く知りませんでした。すごいな〜、ほんまに。

◾️ところで、「交響曲9番新世界より」と鉄道ということで思い出すのは、JR大阪環状線の「新今宮」の駅で流れる発車を合図するメロディーです。「交響曲9番新世界より」の4楽章です。「新今宮」の横には、通天閣で有名な「新世界」というエリアがあります。ここは明治時代に開催された第5回内国勧業博覧会の跡地に大阪の新名所として開発されたので「新世界」と呼ばれています。アメリカの別名である「新世界」と大阪の新名所「新世界」とは違うんですけどね、洒落ですね。初めて聞いたときはやはり笑ってしまいました。

「新京阪山科線」のこと

■時々、大津市内を走る京阪電鉄石山坂本線を利用しています。特に、市役所で会議等の用事があった時など、京阪の別所駅から京阪膳所駅まで乗り、そこからJRに乗り換えるという経路で移動することが多いからです。ところでこの駅は、浜大津方面の線路がカーブしており、プラットホームもカーブ上にあります。ということで、電車とプラットホームとの間に微妙な隙間を生み出しています。バリアフリーの観点からすれば、このような隙間は問題なのですが、この隙間が周囲の景観とも重なり合い、私には印象深い風景の一部になっています。写真は、京阪膳所駅の踏切あたりです。言葉で説明しにいくのですが、膳所の商店街等、街の人の営みの雰囲気が溶け合ったこの「鉄道の風景」に、私は魅力を感じているのだと思います。やはり、このような説明では、何のことかわかりませんね。

■ところで、この写真を、鉄道好きの皆さんが集まるfacebookのグループのページにアップしたところ、私などとは違い鉄道に非常に詳しい方から、以下のような情報の提供を受けました。大正時代に現在の阪急京都線は新京阪鉄道と呼ばれていました。当時としては、技術的にも日本の先端を行く鉄道会社だったようです。その新京阪鉄道が、山科線を計画しました。新京阪山科線は、現在の向日市にある西向日町駅から分岐して、伏見区の久我(こが)、下鳥羽、竹田、深草、六地蔵を通り、山科で京阪六地蔵線と山科で合流し、さらにその線路は、現在の京阪膳所駅まで延伸される計画だったようです。また、名古屋急行電鉄が、この膳所と名古屋を結ぶ鉄道の計画を立てていたということも知りました。もっとも、これらの計画は、昭和の大恐慌で、全部計画だけで消えていき、「幻の鉄道」になってしまったわけです。詳しくは、以下の記事をお読みいただければと思います。

京都・伏見で幻の鉄道計画「新京阪山科線」たどるまち歩き

京阪六地蔵線

■私は、現在の京阪膳所駅あたりの街の人の営みの雰囲気が溶け合った「鉄道の風景」が好きなのですが、もし世界大恐慌がおこらずに、この幻の鉄道が実現していたら、膳所の界隈は、また大津の街はどうなっていたでしょうね〜。

SHINOBI-TRAIN

■昨日、湖西線の最寄駅にたっていると、いつもとはデザインの異なる電車がやってきました。「忍」の字が見えました。忍者の忍です。漢字の下には、「SHINOBI-TRAIN」。「しのびとれいん」、つまり「忍電車」ですね。なぜ、湖西線で「しのびとれいん」なのか・・・と疑問が出てきます。甲賀忍者のふるさとの地域を走る草津線ならばわかるのですが・・・。おそらく、草津線を走る電車は湖西線も走っているから・・・ではないかと思います。それはともかく、プチ鉄道ファンなものですから、このような電車に乗れることで心が躍りました。このデコレーション、電車のなかを見てわかりましたが、完全に草津線用のものですね。ということで調べてみました。

■昨日、湖西線の最寄駅にたっていると、いつもとはデザインの異なる電車がやってきました。「忍」の字が見えました。忍者の忍です。漢字の下には、「SHINOBI-TRAIN」。「しのびとれいん」、つまり「忍電車」ですね。なぜ、湖西線で「しのびとれいん」なのか・・・と疑問が出てきます。甲賀忍者のふるさとの地域を走る草津線ならばわかるのですが・・・。おそらく、草津線を走る電車は湖西線も走っているから・・・ではないかと思います。それはともかく、プチ鉄道ファンなものですから、このような電車に乗れることで心が躍りました。このデコレーション、電車のなかを見てわかりましたが、完全に草津線用のものですね。ということで調べてみました。

■こちらのサイトの記事によれば、以下のように紹介されています。「日本だけでなく世界でも特に知名度の高い忍者の里、甲賀市と伊賀市を結ぶJR草津線は、「甲賀の里忍術村」の最寄り駅である甲賀駅も含まれている。このたび、滋賀県と草津市、栗東市、甲賀市、湖南市、日野町、三重県伊賀市で組織される『JR草津線利用促進プロジェクトチーム』は、『忍者』という世界的なコンテンツをより活かすために『しのびとれいん』を企画した」。なかなか素敵なデザインですよね~。

■吊広告のところにも、まるで天井から手裏剣をもった甲賀忍者がいます。車内に忍び込んだかのようです。おもしろいですね~。記事によりますと、デザインは投票で決められたようです。複数のデザイン案に観光客が投票していったのですね。期間は10月22日から11月27日。「沿線地域と台湾など計11カ所のイベント会場などで実施」とあります。台湾まで!! 台湾からのインバウンド効果をねらっているのでしょうね。複数のデザイン案の中から、「国内外の計2019人から投票を得て、もっとも多い581票を獲得したのが今回採用された、忍者のシルエットに流線模様が施された躍動感溢れるデザイン」とのことです。2月25日にデビューしたそうですが、なかなかこの電車に出会うことはないと思います。そう思うと、通勤時にたまたま乗ることができてとてもラッキーだったわけですね。

京阪電鉄石山坂本線の4駅の駅名が…

■京阪電車が、大津市内を走る京阪石山坂本線の駅名を変更すると発表されました。びっくりししました。以下が、発表された内容です。PDFファイルで読むことができます。これを読むと、大津市の「観光交流基本計画」と連動しているようです。文書中では賛同とありますから、たぶんそうなのでしょう。実際に「大津市第2期観光交流基本計画策定に関する懇話会」の委員には、京阪電気鉄道株式会社の役員さんも入っておられますし。

■京阪電車が、大津市内を走る京阪石山坂本線の駅名を変更すると発表されました。びっくりししました。以下が、発表された内容です。PDFファイルで読むことができます。これを読むと、大津市の「観光交流基本計画」と連動しているようです。文書中では賛同とありますから、たぶんそうなのでしょう。実際に「大津市第2期観光交流基本計画策定に関する懇話会」の委員には、京阪電気鉄道株式会社の役員さんも入っておられますし。

京阪電気鉄道株式会社(本社:大阪市中央区、社長:加藤好文)では、大津市が策定を進めている第2期観光交流基本計画(平成29年度~)の中心的な考え方である「オンリーワンのびわ湖を活用した地域の活性化」に賛同し、びわ湖、比叡山などを訪れる観光のお客さまのよりスムーズなご移動や、沿線のお客さまの乗換利用促進を目的として、平成30年3月より、大津市内の4駅の駅名を変更します。

今回、駅名を変更するのは、①「浜大津」 ②「別所」 ③「皇子山」 ④「坂本」の4駅です。

それぞれ、①びわ湖大津観光の玄関口であることから「びわ湖浜大津」

②大津市役所に隣接していることから「大津市役所前」

③JR湖西線「大津京」との連絡駅であることから「京阪大津京」

④比叡山観光の拠点であることから「坂本比叡山口」とします。

京阪グループでは、中期経営計画「創生果敢」(平成27~29年度)の主軸戦略の一つとして「観光創造」を掲げており、びわ湖~京都・岡崎エリアの観光活性化や比叡山を含むびわ湖淀川水系を「水の路」として観光ルート化し“人の流れ”の創出に取り組んでいます。今回の駅名変更を契機として、大津線の利便性(京阪山科駅、京阪石山駅、京阪膳所駅、皇子山駅でJR線と乗り換えが可能)や魅力的な観光資源が沿線に数多く存在することをあらためて発信し、観光客のさらなる誘致を図ってまいります。詳細は別紙のとおりです。

■黒字のところは、私が強調したものです。「観光のお客さま」と「沿線のお客さま」のためにということになっています。たしかに、琵琶湖観光や比叡山観光に関心のある人には、「浜大津」や「坂本」駅よりも「びわ湖浜大津」駅や「坂本比叡山口」のほうがイメージが湧きやすいかもしれません。市役所に用事のある人は、「別所」駅よりも「大津市役所前」駅の方が便利でしょう。さらにJR「大津京」駅のほうが、「皇子山」駅よりも連絡はわかりやすいかもしれません。しかし、唐突感を否めません。地名と同じく駅名についても、名前を変更することにそれなりの覚悟がいるように思います。利便性だけじゃないと思うのです。駅名は地名とは違います。地名の変更ほどの深刻さはないかもしれません 。しかし、それに準じるぐらいの覚悟がいるんじゃないのかな、と思うわけです。

■私は、利便性に加えて、歴史性を意識する必要があるように思うわけです。最近、旧町名を復活させる活動をしている地域があります。1962年年5月10日に施行された「住居表示に関する法律」(住居表示法)よって消えてしまった町名を復活させるためです。金沢市の主計町(かずえまち)がその口火を切ったといわれています。大津市では、実際には住所表記を元に戻したわけではありませんが、琺瑯看板に旧町名を記して、街角の町家に張り付けています。大津市の中心市街地では、大津祭の曳山の巡航が行われます。13基ある曳山は、江戸時代から続くの旧町名に暮らす人びとが担っています。郵便物は住居表示によって届けられるわけですが、人びとのなかでは、まだ旧町名がしっかり生きています。歴史を生きておられるのです。琺瑯看板による地名表記は、そのような生きられた土地の歴史を「見える化」する試みなのだと思います。

■「旧町名復活」の取り組みが何故行われているのかといえば、旧町名・地名と結びついたその土地の歴史は、そこに暮らす人びとのアイデンティティの一部でもあるからです。「たかだか名前じゃないか」と思われるかもしれませんが、名前は大きい存在です。話しが飛躍するように感じられるかもしれませんが、歌舞伎や落語等にみられる襲名を思い出してみてください。襲名とは、かつての有名な歌舞伎俳優や噺家たちの歴史と誇りを背負うことであり、そのことに見合う実力に基づく芸を披露することが期待されているわけです。地名も、土地の歴史を背負っています。地名の由来、すなわち土地のルーツと、ここに暮らしてきた人たちによって意味づけられてきた思い出を背負っているのです。

■そのように考えたとき、今回の駅名変更は私には唐突に感じられるのです。この話題をfacebookに投稿したところ、様々なご意見をいただきました。変更を「是」とするという方もおられますが、少なくとも私の周りの皆さんは少し頭のなかに疑問符が浮かんだようでした。下のご意見は、その代表的なものです。駅名を変更するにしても、もっと変更していくプロセスを大切にしなくてはいけないのではないか、そのように思うわけです。たくさんの観光客がやってきて大津に金を落としてくれる・・・そこにばかり目を奪われると、長い時間のなかで静かに実感できる土地の記憶という問題を、いつのまにか忘れてしまうのではないかと思うのです。これは、都市の品格の問題でもあります。

歴史ある名前の地を訪ね歩いてもらう仕掛けをするべきです。石坂線沿線は鎌倉の江ノ電沿線よりもうんと歴史が深く、多くの人を魅了するアイテムがたくさんあると思うのですが、単に名前を変えただけで人に来てもらおうとする安易さがあきません。

「別所(大津市役所前)駅」みたいな感じで、残せないのかなと思います。行政府の執行権だけで、地域名称を変えるのはどうなのかなと思いました。少なくとも公募みたいな手順が必要に思います。

JR西日本の運行情報

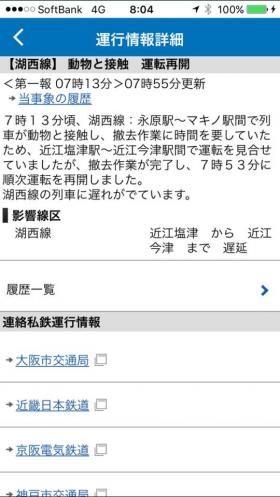

■最近、滋賀県高島市にお住いの方のご推薦で、スマホにJR西日本の運行情報を知らせる専用アプリを入れています。湖西線というローカル線沿いに暮らす私にとって、このアプリはなかなか優れものです。

■今朝も湖西線の情報が入りました。「また、強風か!…」と思ったら、今日は動物と接触したとのことでした。鹿か猪でしょうかね。場所は、湖西線の終点に近い永原駅とマキノ駅の間です。確かに、奥琵琶湖の山深いところですね。朝の通勤時間なので、沿線の皆さんは困られたことでしょう。私自身は、今日は午後から深草キャンパスに出勤で、午前中は自宅で校正の作業…の予定ですので、特に影響はありませんでした。

■このアプリを使ってJR湖西線が停まっている、遅れている…ことがわかった場合、都心にお住まいであれば「それでは別の交通手段で移動しよう」というふうな利用の仕方ができるのでしょうが、我が家の場合はそういうわけにも行きません。鉄道はJRだけですから。あとはバス。バスは利用したことがありません…。もっとも、運行情報を受け取ると「覚悟」を決めることはできますね。

【関連エントリー】列車運行情報プッシュ通知アプリ