S.C.O.F.のソムリエナイフ

■先日、自宅の近くにあるチェーン店の酒屋に行きました。調子に乗って、買う予定のなかったワインも購入してしまいました。基本、日本酒党なので、ワインはひさしぶりということになります。ということで、ソムリエナイフ(ワインオープナー)をキッチンの引き出しの奥から取り出してきました。今回、初めて正しいこのソムリエナイフの使い方をマスターしました。これまで、「缶切りのような部分」の使い方がわからなかったのです。ここをワインの瓶の口に引っ掛けて、梃子の力を利用してコルク栓を抜くわけなんですね。ところで、この「S.C.O.F.」は何の略だろうとずっと思っていました。フランスに関係しているはわかっていたんですが。調べてみました。「Société de Coutellerie et d’Orfèvrerie Française」、18世紀からフランスにあるカラトリーのメーカーのようですね。

「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベント

■昨日の午後は、オンラインによる「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベントに参加しました。技術的なことはよくわからないのすが、NPO法人「琵琶故知新」の理事長としてお誘いいただき、参加することにしました。時間をいただいて、短いスピーチもさせていただきました。

■昨日のポイントは、琵琶湖環境問題の可視化・分析という点にありました。このイベントを開催した運営側には、「琵琶故知新」の理事の皆さんが入っておられます。「『琵琶故知新』の活動とあわせて、多くの方に琵琶湖の環境問題に興味を持ってもらいたい」という思いもあるようです。また、Tableauというオンライン上の分析プラットフォームの紹介もありました。このような「道具」を使って、どのようにして「琵琶湖の環境問題解決」につなげていけるのかという問題提起なのだと思います。

■ただ、サブタイトルに「琵琶湖の環境問題解決に、市民活動×テクノロジーで挑む」とあるわけですが、その中身が問われることになるでしょう。そういう意味で、「市民活動×テクノロジー」の可能性をこれから探っていくためのキックオフイベントなのだと思います。私個人は、もう少しこの Tableauを使った分析の事例を知りたいと思いました。企業が経営の状況を分析するためには有効なツールのようですが、琵琶湖の環境問題のような公共的課題の分析、しかも環境ガバナンスを担保した上で、このようなツールはどのように使いこなせるのでしょうか。その辺りが、私程度の理解ではよくわかりませんでした。もっと様々な事例があると、イメージも湧きやすいのですが…。現実は、まずは技術が先行していて、むしろそのポテンシャルを探るための事例が欲しいということなのかな…とも思いました。また、関係者にいろいろ聞いてみようと思います。

■Tableauの公式サイトにある紹介ビデオを見ると、ちょっと私が考えている方向性とは違う技術だなあと思いました。技術開発の前提になっていること、もう少し具体的に言えば、技術開発の前提のなかにある「人間観」や「社会観」が異なっているのだと思います。「琵琶湖の環境問題解決」に向けて…ということを、自分の問題関心に基づいて言い換えると、多様なステークホルダーが参加・参画するガバナンスの中で、コミュニケーションを促進するためのツールとして、どこまでカスタマイズできるのかなということになります。

■「琵琶故知新」でこれから運営していく「びわぽいんと」の元になったツールも、消費者と街中の商店をつなぐためのツールとして開発されましたが、そのようなツールを、琵琶湖の環境問題に取り組む環境保全団体をつなぎ、そこから連帯を生み出すためのツールにカスタマイズすることができました。まだ「絵に描いた餅」状態ではありますが、展望が見えてきました。このTableauについてもそのような展望が見えてきたらいいなと思います。

滋賀を自慢したくなる!2021年カレンダー

■とても素敵な2021年のカレンダーが自宅に届きました。お世話になっている方から、プレゼントしていただきました。ありがとうございました。このカレンダーは、「「株式会社しがトコ」が運営するインターネットメディアが販売されているカレンダーのようです。

滋賀を自慢したくなるローカルメディア『しがトコ』から、

2021年カレンダーを発売いたします!しがトコカレンダーの写真は、すべてインスタグラマーさんの撮影によるもの。

しがトコ編集部ではハッシュタグ#しがトコの投稿を通じて、

日々、多くの“滋賀の絶景写真”に出会っています。

■どのような中身なのか、皆さんお知りになりたいでしょう。こちらが「しがトコ」の記事です。滋賀の素敵な絶景写真が1月から12月まで。私は、自宅の書斎に飾ることにしました。皆さんもぜひ。

新旧間でデータ移動

■使っているパソコン(Mac)やタブレット(iPad)が古くなり、うまく作動しなくなってきました。いろんなアプリを立ち上げて仕事をしていると、突然パソコンが「気絶する」とか、タブレットのハードディスクがデータで埋まってきたりとか、まあいろいろです。パソコンは2013年に生産されたものです。タブレットは2015年かな。もちろん、まだ使えてはいるのですが、動作が怪しくなってきたので、新しいものに移行しようと準備をしてきました。5年以上使っているので、私いのに替えてもまあ良いかな、そんなものだろうと思うことにしました。パソコンのデータの移行については、Macに詳しい知人にfbのメッセンジャーを介して丁寧に教えていただきました。ありがとうございました。もっとも、まだデータ移行作業に取り掛かることができていません。というのも、その前に、タブレットのデータを移行しようとしたからです。ところが…簡単なはずなのに、うまくいきません。音楽に関しては、全ての曲が全部移行できたのですが、写真とアプリが移行できません。写真は、いつまでたっても「アップデート中」なのです。どうしてなのだろう。そもそも自分のやり方が合っていたのかどうかも、わかりません。こまった、こまった、こまどり姉妹…です。まあ、頑張って方法を考えてみようと思います。今度は、パソコンを媒介にやってみようと思います。

吹奏楽部のミーティング

■昨晩は、20時から龍谷大学吹奏楽部のミーティングをすることになりました。昨晩使ったのは、zoomです。使いやすいけど、リスクがあると聞いています。私はニュースしか読んでいないので、どのようリスクなのか具体的なことはわかりません。そんな感じで評価が定まらないわけなのですが、とりあえず昨晩はzoomのミーティングに参加することになりました。

■昨晩は、20時から龍谷大学吹奏楽部のミーティングをすることになりました。昨晩使ったのは、zoomです。使いやすいけど、リスクがあると聞いています。私はニュースしか読んでいないので、どのようリスクなのか具体的なことはわかりません。そんな感じで評価が定まらないわけなのですが、とりあえず昨晩はzoomのミーティングに参加することになりました。

■もちろん自宅からの参加なのですが、問題は自宅のどこで参加するのかということです。zoomは背景を隠すことができるらしいですね。先日、ある授業でzoomを使ってオンライン授業を実施したところ、複数の学生が知っていたのか、たまたま気がついたのか、背景を隠していました。2人の学生の背景はサンフランシスコになっていました(ゴールデンゲイトブリッジ)。昨晩の吹奏楽部のミーティングの段階で、私はまだ背景隠すやり方をわかっていませんでしたが、そのうちに、そうやって背景を隠すこともできそうです。ただ、周りで家族がテレビをみていたりすると、ミーティングができなくなります。

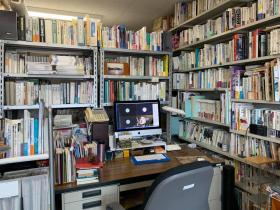

■ということで、物置のようになってしまっていた自分の部屋を(整理整頓が下手なのです…)、少し整理してミーティングに参加しても恥ずかしいくない雰囲気にしました。自宅からのオンライン会議には、いろいろ気を遣うことが必要になります。女性であれば、お化粧とか、服装とか…気になるのではないでしょうかね。大学の研究室も物置のようになっていたので、客人を迎えることができるほどにはきれいにして整理もしました。でも、コロナで誰もやってこないんですけどね。まあ、そういうわけで、今日からは自分の部屋をさらに整理整頓しなくてはと思っています。まあ、断捨離ですね。もういらない書類が山ほどあります。強力なシュレッダーも欲しいですね。もう、持っていても仕方がないものもたくさんあるので、それらをシュレッダーで粉砕するつもりです。

■さて、龍谷大学吹奏楽部のミーティングですが、音楽監督、コーチ、幹部の部員の皆さん、そして副部長の皆さん、あわせて13名でzoomを使って快適にミーティングをすることができました。13人だと、皆さんの表情がよくわかりません。まだ使い始めたばかりのせいかもしれませんが、zoom等で会議に参加するときは、メリハリのついた発言の方が良いと思うし、人の発言を聞くときは、うなずいたりすることを少し大袈裟にした方が良いかなと思いました。このあたりはどうなんでしょうね。調べてみると、「テレビ会議を劇的に円滑にする簡単なノウハウ」という記事が目に入りました。内容は以下の通りです。いろいろノウハウがありますね。

マイク付きイヤホンを使うこと

特別な機材は不要、カメラ付きノートPCでOK

複数いる会議室と繋ぐTV会議はダメ

全員を同じコンディションにする

全員が顔を出すこと

声に出して相槌をうつこと

話終わったら「以上です」

慌てない、落ち着いて、雑談してもいい

周囲が煩いときは気にせずミュート

テレビ会議が始まるまえにチャットで声かけを

画面共有をしてメモをとること

イメージを共有するときもツールを活用

ラジオ参加するときはフェイスをオフに

ソフトウェアは使い分ける

テレビ会議の背景にも気を配る

■ところで、ふと思いました。龍谷大学は3つのキャンパスに分かれています。本部があるのは、京都市伏見区にある深草キャンパス。私は普段大津市にある瀬田キャンパスに勤務しているのですが、これまでキャンパスを超えた会議は、大学のテレビ会議システムを使って行っていました。私はテレビ会議があまり好きではなかったので、わざわざキャンパスを移動して会議に参加することもありました。しかし、みんながコロナウイルスのせいでこういうパソコンを使ったテレビ会議に慣れてくると、それぞれの研究室や自宅から参加できることになります。おそらく大学の会議は、Microsoft Meetを使うことになると思いますが、Meetだと資料もアップできますしね。あるいは、教育用ではありますが、manaba course の中に会議用のコースを作って、そこに資料をアップすることもできます。実際、教授会の資料は全てmanaba courseで配信されています。まだ、大きな会議室に実際に集まって教授会をしていますが、資料の配布はmanaba courseになりました。このことにより、印刷作業が大幅に軽減されました。そのうちに教授会もテレビ会議になったりして…と思っています。

■そうなると、何か話し合うということでも、人が具体的などこかの場所に集合して行うということが自明でなくなりますね。民間企業にお勤めは、すでにテレビ会議をバンバン使っておられる方たちが多いでしょうから、とっくの昔に同様のことを感じておられると思います。時間が節約できる、仕事の生産性が上がると考えておられるのではないかと思います。社会は大きく変化しています。実際のところは、どこに向かうのでしょうね。少なくとも、私自身の仕事や生活については、大きく変化していく予感があります。ただ、それが良い事なのか良くないことなのか、まだわかりません。社会的にインパクトのあるインパクトのある技術の登場については、プラスの側面とマイナスの側面がありますから。誰もが想像もしていなかった(こんなつもりではなかった…)、長期間に渡ってゆっくり進行して気が付きにくいようなマイナスの側面があるかもしれません。

■ただ、テレビ会議ではできないこともあります。例えば、大学の場合でいえば研究室での実験。それから部活動も。野球部がテレビ会議で野球の練習をすることはできません。指導者からアドバイスをもらうことはできますが…。それは吹奏楽部も同じです。テレビ会議で集まっても、実際の合奏の練習は困難です。うちの吹奏楽部は、コロナウイルスのために全く練習ができていません。おそらく、全国の多くの小中高大の吹奏楽部が同様の状況に置かれているのではないかと思います。うちの吹奏楽部の場合ですが、個人練習をする環境を確保できない部員もいます。特に、下宿している部員の場合です。でも諦めずに頑張っています。困難な状況の中で成長していくために何ができるのか。試練ですね。皆さん応援してください。

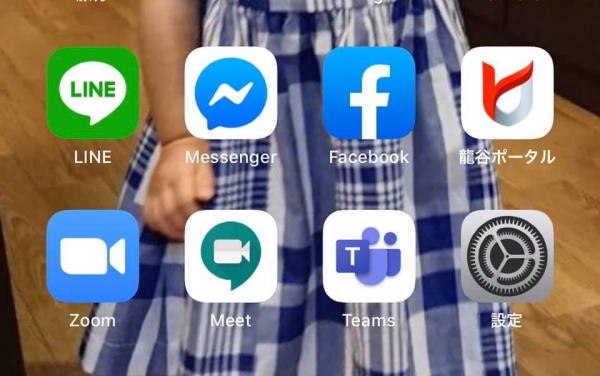

オンライン授業のための新しいアプリ

■新型コロナウイルスに対応するために…というか、オンライン授業を始めるために、新しいアプリをインストールする必要が生まれてきました。「zoom」、「Google Hangouts Meet」、「Microsoft Teams」です。加えてこれまでほとんど使っていなかった、龍谷大学の関係者のみアクセスできるポータルサイトの中にあるのですが、LMS(ラーニング・マネジメント・システム)「manaba course」も重要になってきました。大学がオンライン授業で推奨しているのは、「Google Hangouts Meet」と「manaba course」なんですが、これに加えて「zoom」も使わないといけません。大変な時代になってきました…。

■私がまだ20代で、大学院の最後の時代は、ワープロ専用機が使える時代になっていました。私の一番最初の査読論文、『ソシオロジ』に掲載された論文は、Canonのワープロ専用機で書いたものです。プリンターのついた、初期のApple社のMacintoshみたいな、四角いサイコロのようなものでした。ワープロ専用機以外で必要なこと、あとは郵便と電話でした。Faxとコピーもありましたね。しかし、ワープロ専用機は時代は終わり、すぐにパソコンの時代に移りました。そしてパソコン通信が入ってきた。ただし、パソコン通信の時代も短かったなあ。すぐにインターネットが当たり前になったからです。パソコンの性能はどんどん良くなり、個人でもホームページを運営できるようになりました。その頃は電子掲示板も使っていましたね。そうやって、多くの皆さんとネット上で交流していました。そのあとは、web2.0というやつかな、ブログが広まりました。私も、見様見真似でやってみました。そして今度はSNSです。Twitterやfacebookが日常のこミュニケーションツールになりました。いったい何台のパソコンを買ったのでしょうね…。初めてパソコンを購入した頃とは違い、パソコンも消耗品のようになってきました。命が短いです。価格も安くなりました。そして今回の新型コロナウイルスで、「zoom」、「Google Hangouts Meet」、「Microsoft Teams」といったものを使わなければいけなくなりました。

■ポストコロナの時代、社会は大きく変化するでしょうね。7年後に大学を退職しますが、その頃はどうなっているでしょう。退職後は、もうついていけないだろうと思います。

オンラインで教授会

■緊急事態宣言が出て、龍谷大学も教育職員(教員)は、役職者を除いて、原則在宅勤務になりました。ただ、「オンライン授業対応等やむを得ず出勤しなければならない業務」があれば勤務できることになっています。ということで、今日は出勤させていただきました。

■緊急事態宣言が出て、龍谷大学も教育職員(教員)は、役職者を除いて、原則在宅勤務になりました。ただ、「オンライン授業対応等やむを得ず出勤しなければならない業務」があれば勤務できることになっています。ということで、今日は出勤させていただきました。

■まずは情報関係の事務職員の方達にご指導を受けました。学外(自宅)でもなんとかオンライン授業にも対応できるようになりつつある…という感じになってきました。その後、勤務している社会学部では初めてのオンライン会議が会議されました。学科会議と学部教授会です。特に違和感もなく、なんとかなりそうな感じでした。教授会は司会をする学部長のカメラとマイクがオンになり、他の人たちは、発言の時だけカメラとマイクをオンにする…そのような感じで進みました。使ったツールは「Microsoft Teams」です。少しずつ慣れてきたかな。

■今日の教授会では、オンライン授業化に向けて大学の具体的な方針とスケジュールが提示され、少し安心しました。これから特訓を受けながら、オンライン授業の準備をしてまいります。加えて、教員だけでなく、学生の皆さんには、オンライン授業を受講できるように、条件のサポートとわかりやすい情報提供が必要になります。オンライン授業に向けて、教員と学生の双方がきちんと勉強していく必要があります。今日の教授会では、学生の皆さんがオンライン授業を受けられるように、丁寧な情報提供を学部執行部にお願いをしておきました。オンライン授業が全面的に開始するのは、5月11日からです。

オンライン授業の修行

■龍谷大学、前期は全てオンライン授業になりました。あわてています。

■今日も、モバイルとスマホで、大学が契約している会議用のツール「Microsoft Teams」をインストールしてなんとか使えるようになりました。情報メディアセンターの職員さんに、ご指導いただきました。若い方達にはわからないでしょうが、年寄りは、ちょっとした道の凸凹に足をとられて転けてしまいます。それと同じで、つまらない事で躓き、なかなか前に進めませんでした。そういえば、亡くなった母親は、FAXも送ることができませんでした。機械の類を嫌がり、避けていました。今の私も、若い方達からすれば、そのような母親の状況に近いのかなあと思いました。しかし、職員さんたちはさすがですね。ご指導いただき、やはり「餅は餅屋だな〜」と関心しました。昨日の晩、長い時間をかけて苦労していたことが、アホらしくなるほどです。

■それが終わったら、長らく使っていなかった学内のメール、「 Gmail【SSO】」を使えるようにして、この「 Gmail【SSO】」から今度は「Google Hangouts Meet」に辿りつきました。これを使ってゼミや講義を行うのです。使い方にはついては、「Microsoft Teams」の「社会学部オンライン化タスクフォース」内にあるPDFファイル「Google Hangouts Meetを利用したオンライン授業について」を読んで俄か勉強しました。

■今晩は、ゼミの4回生と練習をするつもりです。「LINE」でゼミ生たちにその旨連絡をして、龍谷大学のLMS(ラーニング・マネジメント・システム)「manaba course」>「ゼミのコース」>スレッドに「Google Hangouts Meet」の使い方をアップしました。はたして、どれだけの方がゼミ生が参加してくれるかな。「Microsoft Teams」、「 Gmail【SSO】」、「Google Hangouts Meet」、「manaba course」…もうついていくのに必死です。通常であれば、心理的な抵抗感が相当強いわけですが、今回はそのようなわけにいきません。明日の教授会も「Microsoft Teams」を使って実施する予定のようです。昼間と夕方に練習がありました。私は、夕方の練習に参加しましたが、全員が画像を写して(自分の顔を写して)発言することは、ちょっと難しいようです。まあ、当たり前か…。

■ところで、Twitterで慶應大学の環境情報学部のメッセージが話題になっているそうです。こんなメッセージ。同じ苗字ですが、もちろん親戚ではありません。私も脇田先生のメッセージを読んで、実際にSFCの先生に教わりたいよと思いました。まあ、そういうわけにはいかないので、周りの方達に助けていただきながら、俄か勉強を続けます。

新入生・在学生のみなさんへのメッセージ

環境情報学部長 脇田 玲

家にいろ。

自分と大切な人の命を守れ。

SFCの教員はオンラインで最高の授業をする。

以上。

■写真は、研究室の窓から見える湖南アルプスです。研究室内が、数名であればお客様を迎えられるほどの感じになりました。相変わらず、ごちゃごちゃしていますけど。

オンライン授業のこと

■先日、某大学の教員をされている方から、勤務されている大学で、どのように新型コロナウイルスに対応して新年度の授業を始めていくのか…ということについて話を聞かせてもらいました。「うちの大学ではオンライン授業をする準備を進めています。すでに、そのインフラは整っているので」とのことでした。なるほど。新型コロナウイルスの感染が始まる前から、オンライン授業の整備を進めていたんですね。

■こちらの記事によれば、名古屋商科大学は新学期から授業をオンラインで行うようです。こちらの大学では、「1985年から学部新入生全員に対してノートパソコン(Macintosh)を無償譲渡しており、2018年からはオンラインを活用した討論型ケース授業を通じてノウハウを蓄積してきた」と言います。なるほど。我が龍大は…、私が知る限りあまり進んでいないのではないかと思います(どうだろう…)。記事の以下の部分もすごく気になります。アメリカではすでにオンライン授業が当たり前になりつつあると聞きます。

オンライン授業では大学支給のノートパソコンを使ってZoom(遠隔会議ソフト)による授業に参加し、質問などはGoogle Classroomを利用する。カメラをオフにしている場合は欠席とみなす。事前にオンライン授業への参加方法に関する講習会を実施するほか、授業期間中は問合せ専用の直通電話を用意する。自宅にインターネット環境がない場合は、パソコンとイヤホンマイクを持参し、指定された教室で参加することもできる。

■おそらく、大学のオンライン授業が増えてくると、大学は変化せざるをえなくなりますね。facebookで、同僚の教員の方と少しやりとりをしましたが、大学の設置基準も変わってくるのではないかと思います。これまでのような教室は、必ずしも必要でなくなります。特に、大教室で大きな黒板にチョークで板書をしながら、大人数の学生を相手に講義を行う…そのような授業は消えていくのではないかと思います。広大なキャンパスも今ほどは必要でなくなるのではないでしょうか。図書館も書籍をオンラインで読めるようになると、物理的な意味での大学の存在意義は、今とはかなり違うものになるでしょう。通学のための交通費も、今ほどはかからなくなると思います。遠く離れた場所に暮らしていても、オンライン授業であれば可能です。下宿をする必要もありません。仕送りも必要でなくなるのではないでしょうか。

■しかし、「身体性」に関わる問題は残り続けると思います。これ、けっこう、重要だと思います。一緒にいることで、一緒にいるからこそ…という教育の側面はやはり残り続けるでしょう。一緒に何か課題について議論をして、一緒に活動を行う…。そんなことは、オンライン授業では難しいですね。何がオンライン授業で可能か(代替可能か)。オンライン授業だから優位なことは何か。逆に、オンライン授業にできないことは何か。実際に対面するからこそ可能なことは何か。そのあたりのことをきちんと、わからなければなりません。そうすると、大学で実際に学生と共に行う授業って、私の場合であれば、課題解決型の実践的な教育プログラム…ということになるのかなと思います。課外活動はどうでしょうか。スポーツにしろ音楽にしろ、大学への帰属意識が前提になりますが、オンライン授業で大学に行く回数が減ると、大学の課外活動は衰退していくような気もします。どうでしょうか。そのあたり、よくわかりません。先行してオンライン授業に取り組む大学の経験知から学ぶと同時に、自ら経験を積み重ねていくしかありませんね。新型コロナウイルスの経験を経た後の大学は、大きく変化する気がします。変化しない大学は、時代の変化に取り残されていくことになるのではないでしょうか。

■もちろん、大学だけでなく、新型コロナウイルスの後は、いろいろ社会に変化が起きるでしょう。満員電車に乗って都心のオフィスに毎日通わなくても、いろいろできることを、多くの人びとが実感し始めているはずです。そうなると、今ほど都心にはオフィスが必要でなくなります。これは、不動産業には大きなダメージになります。このことについても、東京にお住まいで都市開発に関連するお仕事をされているお友達とfacebookでやりとりをしました。その方は「構造不況が始まる」と心配されていました。加えて、鉄道も衰退する可能性があります。すでに都心回帰の時代にあって、郊外に住宅を持って、そこから都心のオフィスに通う…というパターン自体が過去の、これから消えていく「幸せのモデル」になりつつあります。では、都心のタワーマンションに暮らすのか…。いやいや、そうではないように思います。テレワークの存在感がもっと大きくなってきたときには、もっと異なる「職住のパターン」が生まれて、もっと別の「幸せのモデル」が生まれるような気がします。あくまで、気がする…だけですが。そうなると、不動産市場も大激変するでしょうね。

■こうやって考えていくと、都心に近い自治体、毎日通勤することが可能な自治体に暮らさなくてもよくなります。どのようなことが「暮らしたい自治体」の基準になってくるのでしょうね。それぞれの自治体が魅力的な独自性を出していかなけれ住んでもらえなくなってしまう…そういう時代が目の前までやってきているのではないでしょうか。この他にも、いろいろ頭の中に浮かんできます。妄想の類でしかありませんが、今回の新型コロナウイルスの問題は、特定の地域や、特定の国の問題ではありません。パンデミックですから、世界中で同時に起こっていることになります。しかも、それぞれの国で起こっている状況の変化をメディアを通して、刻一刻と世界中の人びとが知ることになります。このパンデミックを、同時進行で経験することが、いったい世界に何をもたらすのでしょうか。

■いろいろ考えるのですが、そのような妄想はここでは横に置いておいて、今日の話をします。今日は、NPO(特定非営利活動法人琵琶故知新)の会議を「zoom」を使ってやりました。5人での会議です。けっこう、慣れればスムースにできるなあというふうにも思いました。ということで、NPOの事務所にいかずに自宅から会議に参加しました。20人のゼミ程度の人数であれば、簡単にできます。ただし、無料のサービスのプランでは、グループミーティングは40分に限られています。もっとも、2人だけのミーテイングであれば時間の制約はないようです。今日の会議で、「zoom」は2回目の経験になりますが、ちょっと慣れてきました。ちなみに、会議に参加された方に教えていただきましたが、この「zoom」では大学でも使えるようなサービスが提供されているようです。ゼミの運営や卒論の指導などにも、この「zoom」を使えるのではないかと思います。で、この「zoom」を使って飲み会もできそうな気がしてきました。「zoom」で飲み会ができると、飲み屋街にも影響が出ますね…。

■さらに話は変わります。昨日は、孫のお誕生日会がありました。私は、環境保全に取り組む市民団体への助成の選考会(平和堂財団夏原グラント)で行くことができませんでした。というわけで、この仕事が終わった後、「LINE」の「ビデオ通話」で3歳になった孫に「おめでとう」を言おうとしたのですが、ちょうどお誕生日ケーキをカットして食べるところだったようです。ということで、「ビデオ通話」で「Happy birthday to you」を一緒に歌うことになりました。その時、私はどこにいたのか…。山科駅近くの「無印良品」のお店の中にいました…(^^;;。

父の日のプレゼント2019

◼︎毎日でもありませんが、社会学には何にも関係ない個人的なことをアップしています。タイトルと齟齬がありますね。どうかお許しを。今回も、父の日にもらったプレゼントのことです。私には30歳を超えている娘と息子がいますが、きちんと社会人として頑張って働いてくれています。その子どもたちから、最近は毎年必ず父の日や誕生日にプレゼントを送ってもらっています。有難いことですね。

◼︎滋賀県大津に転居してから庭の世話をするようになり、最初は義務的なものでしたが、次第にガーデニングに目覚めることになりました。この季節、庭には蚊がたくさんいるのですが、蚊に刺されることにもめげずに毎日にわの世話をしています。写真は、そのようにガーデニングが生きがいになった私に、娘が贈ってくれたプレゼントです。手作りの芽切挟です。繊細な挟みのようで、なんでもバンバン切るわけにはいかないようです。果樹、園芸の芽摘み、盆栽の小枝切りのための鋏のようですね。例えば、庭に咲いている花を、室内の花瓶に生けたいな…というような時に、鋭い歯で綺麗に切ることができるのかなと思います。