「卒論カード」について

■ゼミ生の皆さんに連絡です。私との面談の記録を「卒論カード」に残すようにしてください。

・ワードプロセッサ「Word」のフィルをひとつ用意してください。学籍番号と氏名を一番上に書いてください。ファイル名は、2018年4月にゼミに入ったばあいは、以下のようなファイル名にしてください。【2018脇田ゼミ面談・○○】(○○は、自分の名字)。

・学籍番号と氏名の下には、脇田と面談した日付、その指導内容をゼミ生本人が書き込んでください。このファイルに、どんどん書き足していきます(「上書き保存」してください)。新しい日付の記録がファィルの「上」にくるように書いてください。古い記録は「下」にくるようにしてください。

・自分自身が文献調査をしたばあいや、フィールドワーク等を行ったばあいも、日付を書いたあと、それらの要約を書いてください。これも、書き足します。卒論の執筆に必要な情報等も、どんどん書き込んでいきましょう。

・次回の面談の予約をe-mailでするさいには、このファイルを添付して私に送ってください。

・面談のさいに、私がゼミ生の皆さんからのメールを検索し、その添付ファイルをダウンロードします。そして、一緒に前回までの進捗状況を確認して、面談の続きを行います。

・簡単な質問や、個人的(プライベート)な相談については、このようなファイルを作成する必要はありませんし、また記録には残しません。

・卒業論文を執筆するときには、かなり「卒論カード」が長くなっているものと思われます。この内容を読み返すと、きっと卒論執筆に役立ちます。面倒臭がらずに、丁寧に記録を残していきましょう。

大学で「好きなことを学ぶ」ために

■Forbes Japanの「岐阜市に開校。除幕式で会場を涙させた京大准教授のスピーチ」という記事を読みました。こちらです。京都大学総合博物館の塩瀬隆之さんのスピーチの全文を読むことができます。この記事を読んで、大学のカリキュラムについても考えることになりました。この記事にある「好きなこと」って、かなり深いと思いました。義務教育の学校だけの話ではないと思います。大学においても、記事にもあるように、学びの選択肢がたくさんあることが大切です。スピーチで、塩瀬さんは「好きなことに合わせて、いろんなことを教える」「好きになったことを突き詰めると、その先に分からないことがあっても、さらに知りたいと思えるのです」と語っています。大学のカリキュラムだって、本当はそうでないといけないと思うのです。

■でも、困ったことがあります。多くの学生は早い段階で自分が「好きなこと」のイメージを持つことができないのです。これは、私が勤務する龍谷大学社会学部社会学科だけの話しかもしれませんが…。効率よく時間割を組んで、そのなかで良さげな講義(キーワード的になんとなく関心を持てそうな…、単位が効率よく取れそうな…)を履修して、単位を取得し、気がついたら次は演習や実習。でも、まだその段階では「自分が好きなこと」が明確でない人が多いように思います。アクティブラーニングとかPBLとかいっても、根本の骨格は、教える側の論理でカリキュラムが作られています。個々人の「自分が好きなこと」を自分の中に育んでいくこと、そしてそれを教員が支えていくこと、そのようなことができていないように思うのです。カリキュラムの構造転換が必要だと思います。「教える側」の論理ではなく(国の文教政策も関係していますが)、「学習する側」の論理である必要があります。逆転です。そういう意味で構造転換です。18歳人口が少しずつ減少していく中で、早い段階でこの構造転換に取り組んでおく必要があると個人的には考えます。

■今時は、3回生のあたりからインターンシップに行く学生が増えてきます。最近のインターンシップは就職とも結びついています。就職のことが気がかりで、じっくり「好きなこと」を考えたり取り組んでいる心の余裕がなくなり、そのまま4回生になってしまう…というパターンが多いように思います。口を酸っぱくして、3回生の時から少しずつ卒論に向けての研究を進めようと指導をするのですが、はっきりと「好きなこと」の方向性が定まっていないので、なかなかエンジンがかかりません。「好きなこと」って何だろう。社会学部の場合、それは特に社会と自分との関係の中で考えることになるわけですが、そのような関係に自分の身を置いて考えるチャンスが1・2回生の間に少なかったことが大きいのではないかと思います。もちろん、インターンシップも「好きなこと」を考える機会になるわけですが、大学での学びとはまた別です。

■ここからはより個人的な見解になります。早い学生だと、4回生の春に、多くのゼミ生も、夏頃までには内定が出ます。そこからやっと落ち着いて卒論に取り組もうとするわけですが、時間が足りません。「好きなこと」がぼんやりしたままでも、調査をしていると研究が面白くなってきます*。もっとしっかり調査(「好きなこと」)がしたいけど時間切れ、というパターンが多いように思います。時間をかけて「好きなこと」を見つけることができるようにするためには、また「好きなこと」を深めていくためには、初年次から、学生が「好きなこと」を見つけるサポートを丁寧にしていく必要があると思います。ちなみに、私のいる学科は1セメスタートと4セメスターにしか演習形式の授業がありません。3回生になる5セメスターから本格的な演習が始まりますが、それまではサポートをしていく機会があまりありません。だから余計に困るな…と思うのです。でも、困っているのは私だけかもしれませんが。

■大学に入学して、早い段階から、「好きなこと」を自分自身の意識の中で上手に「醸していく」必要があります。「醸す」とは、醸造の際に使われます。「麹に水を加えて、酒や醤油などをつくる」、そういう意味です。時間をかけて自分の「好きなこと」を醸していくのは学生自身です。その醸す作業を手伝うのが教員の役割になります。私はそう思います。といっても、「ひとつの意見として承ります」と言われ、相手にされない類の意見かもしれませんね。ごまめの歯軋りだな〜。

* 私のゼミでは、基本的に、全員が各自で調査のフィールドを選択して、自分1人で質的調査を行い、そのデータをもとに卒論を執筆することになっています。もちろん、フィールドの選択や、質的調査に進め方については、一人一人に何度も面談を行い指導をしていきます。

コロナ禍のなかのゼミ

■先週の金曜日、午前10時から始まった「地域エンパワねっと」(社会共生実習)の後、15時前に大学に戻りました。4回生のゼミがあったものですから。ゼミは、19名ですので、通常は、その人数にあった大きさの教室になるのですが、今はコロナ禍のため、これほどの広さの教室になります。ソーシャルディスタンスを確保するためです。

■で、学生の皆さんは、全員手元を見ています。これは報告者のレジュメをインターネットからダウンロードして各自のスマートフォンで見ているからです。サボっているのではなく、全員、超真面目です(^^;;。報告者の前には、アクリル板の「壁」があります。ゼミにオンラインでしか出席できない学生の皆さんのために、今日の報告やディスカッションを持参したiPadを使って配信します。画像の右端に写っているパソコンみたいなのがそうです。はっきり音声が伝わるように、大学が貸与する外付けマイクも使っています。Zoomで参加した人たちの声も、教室で大きな音量でしっかり伝わってきます。

■ぎこちないわけですが、まあ、なんとかゼミが成立しています。とはいえ、この写真の学生の報告は、かなり興味深い内容でした。実家のある「地元」で、調査に基づき卒論に取り組んでいます。期待したいですね〜。

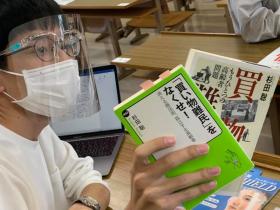

書評でグループワーク(3回生ゼミ)

■3回生のゼミ。夏休みの宿題として、2冊の本を自分で選んで、その書評を書いてもらいました。今日は、その書評をもとにグループワークをしてもらっています。3密を避け、フェイスシールドをしてのグループワークです。

■授業では、クラウド型教育支援サービス manabaを活用しているので、書評もこのmanabaにアップしてもらいます。ということで、レジュメではなく、みんなスマホの画面を見ています。老眼のわたしには大変ですが…。自分の書いた書評をもとに、「この本の、ここが面白い❗️」と、同じグループになった人たちに熱く語ってもらいました。その報告に他のメンバーは、質問をしたり、感想を述べたりします。議論ではなく、報告者の主張を理解することを目的にしています。帰宅後も、manabaのリプライ機能を使って、それぞれの書評に短いコメントを書いてもらいます。

■通常、ゼミは「演習室」と呼ばれる小教室で行いますが、コロナ対策のために講義用の少し広い教室で行っています。ちょっと、やりにくいですが、仕方がありませんね。通常は、コロナ対策ということで、席が前後左右が重ならないように、また席に余裕がある場合は、少し離れて座るのですが、それではグループワークができませんので、マスクに加えてフェイスシールドをしているというわけです。

大石龍門での聞き取り

■今日は大津市の大石龍門へ。龍門自治会の皆さん、叶匠壽庵の職員の皆さんと、「ふるさと屏風絵」の聞き取り調査を行いました。ゼミからの参加は、このコロナ禍のためにわずか1名。第2波がやってきている最中ですからね。まあ、これは仕方がありませんね。コロナのおかげで学外のいろんな取り組みも足踏み状態です。もちろん、この学外で活動を行うにあたっては、大学に申請を行なって承認を得ています。そうしないと、学外での活動はできないのです。ゼミ生が個人で行う卒論の調査に関しても、同様の手続きが必要です。

■「ふるさと屏風絵」。おそらく時代的には、高度経済成長期の前から初期のあたりの時代の、この龍門の生活や生業に関する聞き取りを行い、それを屏風絵にしていくのです。「なんだかよくわからん」と思いますが、私からすると、集落の将来を関係者の皆さん、特に集落内の異なる世代の皆さんがコミュニケーションを行うための手段=ツールなのです。今日も、かつての生活の聞き取り調査をしていたのですが、最後は、農家の高齢化、後継者不足のなかで、どのような仕組みを作って集落を守っていくのかという話題になりました。このような悩み(課題)は、龍門固有のものではなく、滋賀県内の農村はもちろん、全国の農村の問題でもあるわけです。というわけで、「ふるさと屏風絵」の製作のお手伝いだけに終わらず、ゼミ生たちの活動が、この農村の活性化につながっていけばと思っています。

最近のこと

■暑いですね。体調もイマイチ。それなりに元気にしていますが、体力も気力も以前よりも低下しています。特に、気力は。といことで、うまく仕事がすすみません。持病のメニエール病のめまいが再発してはいませんが、肩こり、首こり、緊張製の頭痛は相変わらずです。何か工夫をしなくてはね。新型コロナによる自粛が続いていることも、どこかで影響しているかもしれません。困りました。といっても仕方がないのですが。ということで、少し気力も復活してきたようなので、半月ばかりのことを少し。ブログを更新します。

■今週の火曜日ですが、大津市役所に行ってきました。家にこもって仕事をしているので、電車に乗ると何か新鮮な感覚がありました。大津市役所に行ったのは、市民、事業者、行政の三者の協働を進める「大津市協働を進める三者委員会」が開催されたからです。コロナ禍で長らく開催されていなかったのですが、やっと開催されることになりました。この委員会の委員長をしていますが、皆さんから活発にご意見をいただき、委員会も大変盛り上がることができました。また、現場の実践に基づく興味深いご意見を拝聴できました。地域社会論という講義を担当している者としても、有意義な時間になりました。

■写真は委員会が終わった後、市役所から撮ったものです。気温は高く、マスクをしていると辛い状況ではありましたが、夏らしい雰囲気が撮れました。自分自身でもよく理由がわからないのですが、京阪石坂線の「大津市役所前」駅のあたりの雰囲気がなんとなく好きなんです。駅の名前、以前は「別所」でした。三井寺の別所のひとつがあったからかな、たしか。個人的には歴史と結びついた駅名が消えることは寂しいのですが、インバウンドや観光客向けの対応ですかね。

■話は変わります。現在は、夏期休暇中なのですが、Zoomを使ってオンラインでゼミ生と面談をしています。面談は卒論のためのものなのですが、あわせて就職活動の状況についても差し障りのない範囲で聞かせてもらっています。春の段階ですでに内定がでたゼミ生もいますし、最近では公務員試験に合格したとの報告も出始めました。その一方で、苦戦しているゼミ生もいます。就活がうまくいかないと、卒業論文のこともなかなか手につきません。気持ちは大変よくわかります。ゼミでは、「就活と卒論は車の両輪」と常々言っているので頑張って欲しいと思います。もうひとつ、私のゼミでは調査に基づいて卒論を執筆することになっています。でも今年は、コロナのせいで全てのゼミ生が調査をできるわけではありません。調査に行くのにも、制約条件があります。大変なのですが、私としてもできる限りサポートをするしかありません。

■新型コロナウイルスがパンデミック(世界的大流行)となっているわけですが、大学としては対策を講じながら慎重に大学運営を行っていくという感じかなと思います。コロナ禍も第一波の時は、しばらく頑張れば、コロナ禍もおさまってくれるのではないかという希望がありましたが、それは「無い」ということがはっきりしました。しかも、世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は、21日の記者会見で、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)について「2年以内」で収束が可能との見通しを示しました。2年以内で収束が可能…とはいっても、1ヶ月後でも2年以内ですし、2022年の8月でも2年以内です。しかも、収束するのではなくてあくまで可能ということですから、さらにコロナ禍が長期化する可能性も否定できないということです。困りましたね。個人的には、とりあえずコロナ禍をやり過ごすためにどうしていくのか…ではなく、コロナ禍と共に大学をどのように運営していくのかという発想が必要なのかもしれません。

寿長生の郷と大石龍門

■先日の日曜日、ゼミ生9名で、大津市南部の大石龍門に行きました。「大石龍門自治会×叶匠壽庵 寿長生の郷×龍谷大学社会学部脇田ゼミ」による「ふるさと屏風絵(心象絵図)」作りのプロジェクトに参加するためです。当初はスケジュールの調整ができた10名の学生と一緒に行く予定でしたが、1人のゼミ生が少し発熱したことから参加を辞退。いつもならば、どうてっことない熱なんですが、コロナ禍のなか慎重に対応しました。といいますか、このように学外で実習等に取り組むときは、大学に申請書を提出して、学部内の教務委員会のチェックを受ける必要があります。前日に熱が出たような場合は、参加できないのです。大学としては、かなり慎重に取り組んでいます。

■先日の日曜日、ゼミ生9名で、大津市南部の大石龍門に行きました。「大石龍門自治会×叶匠壽庵 寿長生の郷×龍谷大学社会学部脇田ゼミ」による「ふるさと屏風絵(心象絵図)」作りのプロジェクトに参加するためです。当初はスケジュールの調整ができた10名の学生と一緒に行く予定でしたが、1人のゼミ生が少し発熱したことから参加を辞退。いつもならば、どうてっことない熱なんですが、コロナ禍のなか慎重に対応しました。といいますか、このように学外で実習等に取り組むときは、大学に申請書を提出して、学部内の教務委員会のチェックを受ける必要があります。前日に熱が出たような場合は、参加できないのです。大学としては、かなり慎重に取り組んでいます。

■朝10時にJR石山駅に集合し、そこからは「寿長生の郷」のシャトルバスに乗って移動しました。「寿長生の郷」は和菓子の企業「叶匠壽庵」が経営する施設です。廃村になり使われなくなった里山の土地を上手に利用されています。この素敵な里山の環境の中に、和菓子の製造工場はもちろんのこと、四季折々美しい里山の庭園を楽しみながら和菓子や軽食をいただくことができる幾つかの観光施設が庭の中に点在しています。炭焼きや陶芸の工房もあります。そしてなんといっても有名なのは梅林ですね。梅の実は和菓子の材料になります。以下は、「寿長生の郷」の公式サイトからの引用です。

滋賀県大津市大石龍門。

琵琶湖から唯一流れ出る瀬田川のほとり、六万三千坪の丘陵地に寿長生の郷があります。私たちはここに梅や柚子などを植え、農工ひとつの菓子づくりを目指す理想を求めています。

郷では自然の谷川を利用し、山林の部分はそのままに散歩道をめぐらせ、数百種類の野の花が咲く姿は訪れる人々を楽しませてくれます。昔から日本人の生活は自然に抱かれてきました。目に見える自然界の色や形を生活の中に取り入れ、季節の移ろいを感じる。それは安らぎと歓びを与え、私たちの感性をも磨いてくれます。

こうして郷から発信できる無限の可能性を考え、新しい価値を創造していきます。郷の自然を通して、気持ちの通い合うやさしい時間を一人でも多くのお客様と分かち合えることを願っております。

■「寿長生の郷」に到着した後、入り口近くにある「お迎え処 古民家」で「叶匠壽庵」の池田典子さんからこの日のスケジュール等についてお話を伺いました。江戸末期に建てられた茅葺の建物でしょうか。中には竈門や囲炉裏があります。素敵な雰囲気です。その後、「寿長生の郷」の内部や大石龍門の一部をご案内いただきました。歩きながら、学生の皆さんは大石龍門の地形や景観を実感できたでしょうかね。ちと心配ですけど。周りを森林に囲まれ、その中央には川が流れ、所々にかつての茶畑があり、水田は棚田で…。このような地形の特徴も、お話を伺う上で知っておかねばならない大切なことだと思います。

■この地域は、農業を行うには条件が不利な地域になります。水稲や畑作以外に、周囲の森林を資源とした木材の生産、薪炭材の生産を行っていました。薪炭材については、大八車に乗せて大津や京都にまで売りに行ったといいます。おそらく、薪炭材の生産が活発であったことろは、大石龍門の周囲の山々の様子、植生や樹木の高さ等は今とは違っていたはずです。そのようなかつての山々の様子もいろんな根拠をもと推論して、地域の皆さんに確認をとりながら描いていかねばなりません。

■また、大津の南部ということで、かつては宇治に生産した茶葉出荷していました。宇治茶の原産地は、宇治ではなくその周囲の地域になります。滋賀県でいえば、県南東部に位置する甲賀市、そしてこの大津市南部の大石龍門もそのような茶葉の生産地だったのです。茶摘みも、ユイという相互扶助の中で行われていました。ユイというと、田植え作業の労働交換をすぐに思い浮かべますが、この大石龍門では茶摘みについてユイが行われていました。

■まち歩きをしながら、街場で育った学生の皆さんには、珍しいものがあったようです。左上の画像、水車です。現在は使用しておらず、朽ちてきていますが、かつては小さな川の水力を使って脱穀や製粉の作業を行なっていたのです。水車を拝見すると、ベアリングなども使っています。いつ頃のものなのでしょうか。左の画像、これはニホンミツバチの蜜を摂っているところです。この中は空洞になっています。そこにニホンミツバチが巣を作るのです。ニホンミツバチが、様々な種類の花の蜜を、この中の巣に持ち帰ってきます。百花密といいます。残念ながら、最近は、あまり蜜が取れないとのことでした。どうしたんでしょうね。

■まち歩きをしながら、街場で育った学生の皆さんには、珍しいものがあったようです。左上の画像、水車です。現在は使用しておらず、朽ちてきていますが、かつては小さな川の水力を使って脱穀や製粉の作業を行なっていたのです。水車を拝見すると、ベアリングなども使っています。いつ頃のものなのでしょうか。左の画像、これはニホンミツバチの蜜を摂っているところです。この中は空洞になっています。そこにニホンミツバチが巣を作るのです。ニホンミツバチが、様々な種類の花の蜜を、この中の巣に持ち帰ってきます。百花密といいます。残念ながら、最近は、あまり蜜が取れないとのことでした。どうしたんでしょうね。

■午後からは、大石龍門自治会館に移動しました。自治会の皆様から、かつての暮らしや生業に関するお話を伺いました。聞き取りをするのは「寿長生の郷」のスタッフの皆さんですが、ゼミのメンバーはそのお話を必死になってメモする記録係として活躍しました。この細かな情報が、屏風絵を描く際の基礎情報になります。この聞き取りは、社会学分野の社会調査とは違い、「ふるさと屏風絵」を描くための情報を丁寧に収集することに目的があります。色や形に至るまで細かく話を聞いていく必要があります。そのような細かいメモを、伺ったお話と照らし合わせながら整理して、決められたフォーマットの表に整理していきます。この整理の作業については、夏休中に取り組むことになります。

■下の画像は、聞き取りを始める前のミーティングの時のものです。これまで幾つかの地域で「ふるさと屏風絵」を描いてきた絵師の方から、学生の皆さんが指導を受けています。

上田洋平さんと「心象絵図」

◼︎昨日の3年生のゼミでは、ゲストに「心象絵図」で知られる上田洋平さん(滋賀県立大学)をお迎えしました。もちろん、オンライン、Zoomを使ってです。上田さんにはご講演をいただき、その後、あらかじめ上田さんの論文を読んだ学生からの質疑に一人一人お答えいただきました。

絵画制作を通じた地域生活誌の創発 ―心象図法による実践とその展開―

■盛り上がりました。勉強になったなあ。論文にまだ書かれていないこと、この心象絵図に関してはまだまだたくさんあるので、ぜひ活字にしていただきたいなあと思っています。各地でこの「心象絵図」の取り組みが行われるたびに、様々な知見が生まれてくる、そんな感じですね。発案者の上田さんとは別に、「心象絵図」自体が命をもって動き始めている、そのような印象を持ちました。とても素敵なことだと思います。自分の頭の中にある、その思い通りになるのではなく、予想しなかったことが現場で起こる、現場で動き始める、これが大切だと思うんですよね。

■前にも投稿したかもしれませんが、和菓子の「叶匠寿庵」・「寿長生の郷」のスタップの皆さんと一緒に心象絵図を使ったむらづくりに取り組む予定になっています。今日のZoomのゼミには、スタッフの皆さんにもご参加いただきました。ありがとうございました。コロナ禍で、学生たちは外に出かけるわけにはいかないのですが、コロナが一定収束して、次のコロナの大波がやってくる前に、現地で活動できたらなあと思ってます。結構、大学のリスク管理の基準は厳しいものがあります…。

■上田さんからは、ゼミ生同士で「心象絵図」の五感アンケートをやってみたらというアドバイスがありました。実際にやってみたいと思います。上田さん、ありがとうございます。引き続き、ご指導ください。よろしくお願いいたします。個人的な研究との絡みでいうと、流域の心象絵図とか、内湖の心象絵図とか、いろいろやってみたいなあと思っています。時間かかるけどね。

オンラインでゼミ、オンラインで吹奏楽部のミーティグ

■先週の金曜日のことになりますが、Meetで4回生のゼミを行うことができました。ひとりひとりに、①健康や食事の状況、②アルバイトができないなかでの経済状況、③大学のホームページやポータルサイトできちんと大学が発信する情報を確認しているか、④就職活動の状況、⑤卒論の取り組み…について確認をすると同時に話を聞かせてもらいました。今のところ、全員元気にしているようで一安心です。下宿生も、きちんと近くのスーパーで食材を買って自炊をしているようです。また、アルバイトもなくなっているようですが、これまで貯金をしてきているので、その貯金と仕送りとででなんとかなっているとのことでした。貯蓄をしっかりしているとは、驚きました。私が学生の時は、とてもそのような貯蓄などできませんでしたから。ただ、うちのゼミ生は経済的にまだ大丈夫のようですが、龍大に在籍されている学生全体のなかには大変厳しい経済状況にある方たちもおられるはずです。

■就職活動については、すでに内定が出ているゼミ生が数人いました。そのうちの1人は銀行から内定をもらったようです。すでに金融関係の資格の勉強も行なっているとのことでした。でも、多くのゼミ生は、オンラインの面談を突破した後、実際の面談を待っているという状況のようでした。採用する企業の側は、コロナ感染拡大が下火になるのを待って面談をするのでしょうかね。そのあたりは、よくわかりません。公務員志望や教職志望の学生もいます。採用試験は予定通り実施されるのか、心配です。就活については、私にできることは話を聞くくらいです。そして、学内の職員の方達とつないでいくことしかできません。頑張ってほしいと思います。これまでは、学生の側に有利な売り手市場だったけれど、コロナで就活の状況はどのように変化するのでしょうか。

■で、卒論なのですが、う〜ん、みんなもっと頑張ってね…という感じです。私のゼミでは、これまで全員がフィールドワークを行って卒論を執筆することになっています。自分自身の調査データに基づいた実証的研究を行うことがうちのゼミの特徴でもあるわけです。しかし、今年は、コロナの感染拡大があり、フィールドワークができるのかできないのか、そのあたりがよくわかりません。今の状況では、学外で活動をすることができないことが予想されます。そもそも、現状では禁止されています。ではいつ頃、学外で活動が認められるのか。そのあたりについても、大変不透明です。できないのであれば、指導の方針を変えないといけません。どこかで判断しなければなりません。

■昨日のことになりますが、夕方から龍大吹奏楽部の「オンライン集合」に呼んでいただいたので、部長として参加することにしました。吹奏楽部は人数が多いので、50数人の3つのグループにわかれて、zoomを使ってミーティングを行いました。コロナで大学には入構できないし、練習もできないわけですが、みなさん元気そうでなによりでした。練習できないけれど、ひとつのチームとして支え合っていくことは非常に大切なことかと思います。頑張って欲しいと思います。

2020年度3回生ゼミ「社会学演習IA」について

■昨日、来年度4月から開講される「社会学演習IA」の履修者を決定し、学科の方に報告いたしました。おそらく結果は、6号館社会学部教務課の前に掲示されると思います。次のゼミの学生の中から、関係している高島の「全国棚田サミット」、大津市大石・田上の「活性化」、叶匠寿庵との「コラボ」といった取り組みに関心を持って私と一緒に頑張ってくれる学生が出てくると嬉しいのですが、果たしてどうなるでしょうね。