「法然と極楽浄土」「眷属」

石原健吾研究室を訪問

▪️今日は、農学部の石原健吾先生の研究室を訪問しました。石原さんは、スポーツ栄養学の専門家。次の土曜・日曜日に開催される「びわ100」ファイナル(びわ湖チャリティー100km歩行大会)に出場するので、石原さんに指導をお願いしました。石原先生、ありがとうございました。24時間かけて100kmを歩くためには、どのように栄養を補給したら良いのか、その辺りを教えていただきました。「びわ100」の間は、握り飯を食べて、甘いパンも食べて、コカコーラも飲みます。普段は、絶対に口にしませんが。

▪️写真で、私へんな格好をしていますが、右手で押さえているあたりに、「FreeStyle LibreLink」という血糖値を測定するセンサーを貼り付けてあります。これまでの投稿にも書いていますが、フルマラソンやウルトラウォーキングで悪寒を覚えることがありました。低血糖になったせいです。そうならないように、今回は、このセンサーで自分の血糖値を確認しながら歩きます。

▪️また、奧村康仁さんからは、ウォーキングの際に摂取する補給食とスポーツドリンクの素をいただきました。奥村さんが、私の分も含めて、石原研究室に届けてくださったのです。奥村さん、ありがとうございました。こうやっていろんな方達に応援していただき、本当にありがたいです。19日は雨の中のウォーキングになりそうですが、頑張ります。

▪️石原さんと奥村さんは、トレイルランニングを通じて仲良くされています。今年の春には、一緒に「ビワイチ」をされました。普通、「ビワイチ」というと自転車で琵琶湖の周りを1周するわけなんですが、このお2人は走って琵琶湖を1周されました。すごいことだと思います。もちろん、石原さんはスポーツ栄養学の専門家ですから、ご自身の血糖値等を測定しながら走られました。ご自身の研究のために走られました。これもすごいことだと思います。

「校友音楽祭in深草」

▪️日曜日は、琵琶湖の「南湖一周・南郷洗堰折り返し55kmウォーキング」の練習だったので、そちらを優先して、「校友音楽祭」に行くことができませんでした。「校友音楽祭」だけど、深草キャンパスに隣接する「砂川小学校金管バンド」も出演してくださったのですね。たしか、昨年か一昨年のことだと思うけど、吹奏楽部の部員が、小学校で金管バンドのお手伝い(指導)していた時もあったのではないのかな。砂川小学校以外にも「藤森中学校吹奏楽部」も出演されています。龍大からは、「龍谷大学混声合唱ラポールOBOG会」、「龍谷大学マンドリンオーケストラ」、そして「龍谷大学吹奏楽部 」が演奏を行いました。「龍大吹奏楽部」は、写真からすると、現役とOBOGの合同のようですね。

▪️こういった地域社会との連携や交流、さらに、もっともっと大切にしていただきたいです。地域社会が龍大の応援団になっていただけるように。

学生用の教育研究用一時休憩施設「Rest Nest」

▪️瀬田キャンパスの2号館の1階に、学生用の教育研究用一時休憩施設「Rest Nest」ができています。7月から利用開始のようです。今日は、職員のかたがおられて、「見学されますか?」とお誘いくださいました。ありがとうございます。ということ見学させていただきました。

▪️カプセルベッド20床、シャワー設備、ラウンジなどが整備されています。家具は「無印良品」、タオルは有名な「今治タオル」深夜まで実験・実習や研究活動に取り組む学生の皆さんが利用されているようです。多くは、先端理工学部や農学部の学生の皆さんかもしれませんが、社会学部の学生の皆さんも、この施設を利用しながら、しっかりのご自身の研究を進めてほしいですね。遠くから通学しながら、卒論の執筆をされている方や、グループで遅くまで議論された皆さんなどは、利用しても良いのではないでしょうか。

▪️ちなみに、学生食堂は夜は閉まってしまいますが、冷凍の弁当の自動販売機があります。これを買って電子レンジを使えば、温かい食事が取れるというわけですね。素晴らしいです。

「龍谷大学シーホース」 対 「追手門学院大学 ソルジャース」

▪️龍谷大学シーホースの動画です。対戦相手は、追手門学院大学 ソルジャース。龍谷大学は、2023年秋シーズンDiv.1で全敗でした。そして入替戦で、現在はDiv.2。いっぽうの追手門大学は、2023年秋シーズンはDiv.3でしたが、Div.2にあがってきました。試合結果は、31対0で龍谷大学が勝利しました。素晴らしいプレーがたくさんありました。これからは、ひとつひとつのプレーをより確実にして、ミスをなくし、Div.2での実績を残して、入替戦に勝利し、来シーズン2025年にはDiv.1に復帰していただきたいです。頑張ってください。今シーズンも、ここはという試合には応援に行きたいと思います。昨年は、負けてしまいましたが、入替戦の応援に行きました。

▪️龍谷大学シーホースは、龍谷大学の課外活動の中で、重点支援サークルに指定されています。重点支援サークルに指定されているのは、アメリカンフットボール部、硬式野球部、柔道部、女子バレーボール部、吹奏楽部、端艇部、バドミントン部、以上の7つの課外活動になります。吹奏楽部だけが、芸術系の課外活動になります。他は純粋なスポーツなので、勝負がはっきりしています。また、個々人の記録も残ります。例えば、こちらは2023年度の記録です。おそらく、アメリカンフットボールにお詳しい方達は、この記録から多くのことを読み取られるのだと思います。それに対して、吹奏楽部は、吹奏楽コンクールやアンサンブルコンテストがありますが、相対的にではありますが、スポーツ系の課外活動ほどは結果が明確ではないように思われるかもしれません。コンクール等で審査するのは審査員です。審査基準はありますが、人が演奏を聞いて判断するからです。ただ、吹奏楽部は、学内の式典での演奏、校友会(大学の同窓会)からの依頼演奏等、地域社会からの依頼演奏等で幅広い演奏活動を行っています。また、硬式野球部の応援演奏等も行っています。その点も含めて重点支援サークルに指定され、その活動が評価されているのだと思います。

▪️吹奏楽部の投稿ではありませんでしたね。すみません。龍谷大学シーホース、次の試合も頑張ってください。次は9月22日、兵庫県立大学との試合になります。

龍大の行動原理「自省利他」に関連する様々な活動の「見える化」

▪️Facebookに投稿された龍谷大学の投稿です。おそらく、学長室広報が投稿されているのでしょう。先端理工学部は、私が勤務する社会学部と同じく瀬田キャンパスにあるわけですが、注意が足らないせいか、お隣の学部がどのような活動をされているのか、あまりわかっていません。この「夏休み子ども理科実験・工作教室」、先端理工学部の教員・学生の皆さんが講師になって、地域社会の子どもたちに実験やものづくりを体験してもらう企画のようですね。先端理工学部ならではの取り組みだと思います。

▪️龍谷大学では、地域社会への様々な社会貢献、地域との連携に取り組んでいます。そこには、私が部長をしていた吹奏楽部であれば、吹奏楽部も参加する「夕照コンサート」や、RECジュニアキャンパス「吹奏楽体験スクール」などの課外活動も含まれると思います。単位の出る実習で地域社会と連携した取り組みや、学生の自主的なボランティア団体の活動等も含まれるでしょう。もちろん、大学として企業と一緒に取り組んでいる活動は当然でしょうかね。それぞれの実施主体としては情報発信をされているとは思うのですが、その全てを一覧できるようなサイトはないのかな…と、ふと思いました。自分が取り組んでいる、あるいは親しい同僚が取り組んでいることは知っていても、学部が違ったり、キャンパスが違ったりすると、よくわからなくなってしまいます。学内の様々な取り組みのことを知り、お互いに刺激を与え合えるようになったら素敵だなと思うのです。それぞれの部署ごとに情報を収集し、整理すれば、ちょっと手間はかかるけれど比較的簡単にできるとかと思います。言い換えれば、龍谷大学の行動原理「自省利他」の見える化なのかな。

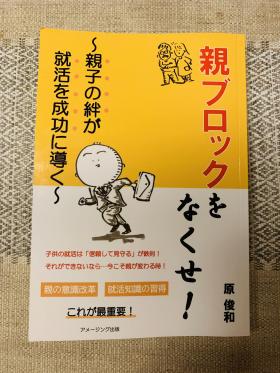

『親ブロックをなくせ! ~親子の絆が就活を成功に導く~』(原俊和・著)

▪️私は龍谷大学社会学部に勤務しています。12年前、その社会学部の教務課長として勤務されていた原 俊和さんが、2冊目のご著書『親ブロックをなくせ! ~親子の絆が就活を成功に導く~』を出版されました。執筆背景には、長年、龍谷大学でキャリアセンターに勤務されたご経験があるわけですが、それ以前に、ご自身の子育てのご経験が一番根本におありになるのではないかと思います。出版、おめでとうございます。昨日、手元に届きました。

▪️私は龍谷大学社会学部に勤務しています。12年前、その社会学部の教務課長として勤務されていた原 俊和さんが、2冊目のご著書『親ブロックをなくせ! ~親子の絆が就活を成功に導く~』を出版されました。執筆背景には、長年、龍谷大学でキャリアセンターに勤務されたご経験があるわけですが、それ以前に、ご自身の子育てのご経験が一番根本におありになるのではないかと思います。出版、おめでとうございます。昨日、手元に届きました。

▪️「親ブロック」、私が若い頃にはなかった言葉です。調べてみると、次のように解説されていました。

「親ブロック」とは、就職活動中の学生や求職者が親や保護者の意向で企業からの内定を辞退すること。リーマンショックによる就職氷河期が終わり、有効求人倍率が回復しはじめた2014年ごろに登場したキーワードです。これと同じようなケースから生まれた言葉で、既婚男性が妻からの反対で転職を踏みとどまることを「嫁ブロック」といいます。

▪️この「親ブロック」と関連する言葉に「オヤカク(親確)」があります。これは、「企業が学生に内定を出す際に、保護者の確認を事前に取っておくこと」と言われています。なんだか、大変な時代になりました。私の子どもたちは30代の中頃なのですが、子どもたちの就職活動のことを見守りながらも、もちろん口出しはしていません。そんなこと、自分にできる能力も気持ちもありません。頑張ってねと応援するしかありません。もちろん我が家だけでなく、他所のお宅も大体そんな感じだったのではないかと思います。上の説明では、この「親ブロック」という言葉が登場したのは2014年頃とのことですが、このことは有効求人倍率の回復とともに、親世代が、だいたいですが氷河期世代と重なっていることとも関係しているのでしょうか。どうでしょう。「親ブロック」の背景には、親の安定思考があるようです。私の知人は、「私は現役の学生さんから就活相談を受けた際、親のアドバイスは聞くな、といつも言っていますが、なかなかそう簡単にはいかないのが悩みどころのようです。親は自分の見栄と古い価値観で子どもに圧をかけますからね。本当に厄介です」と言っておられました。

▪️原さんの『親ブロックをなくせ! ~親子の絆が就活を成功に導く~』、拝読させていただきます。ところで、この本は原さんが執筆されたのですが、表紙のイラストは長男さんが描かれたのだとか。素敵ですね。

龍谷ミュージアム秋季特別展「眷属」

▪️9月21日から11月24日まで、龍谷ミュージアムで秋季特別展「眷属」が開催されます。以下は、公式サイトから転載。

眷属(けんぞく)とは、仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格のことです。仏教美術では主尊のまわりを囲むようにあらわされ、仏法を守護したり、主尊を信仰する者に利益を与えたりする役割を担っています。

龍谷ミュージアムで昨年度開催した特集展示「眷属―ほとけにしたがう仲間たち―」が、この秋、特別展としてパワーアップし、各地から約80件の作品が集います。

仏教美術における名脇役ともいえる眷属の個性豊かな姿をご覧ください。

▪️龍谷大学の学生の皆さん、瀬田キャンパスの皆さんも、ぜひ足を運んでみてください。観覧料は無料です。

第31回夕照コンサート<8/31(土)>の中止について

▪️龍谷大学吹奏楽部も出演する、龍谷大学が毎年開催している「夕照コンサート」、台風のために中止になりました。非常に残念です。でも、仕方がありませんね。吹奏楽部の「夕照チーム」の皆さん、さぞや残念でしょうね。一生懸命練習してきたのに…。でも仕方がない。気持ちを入れ替えて、次のステージに向けて頑張ってください。

第31回夕照コンサート<8/31(土)>の中止について

先端理工学部の取り組みと、学部を超えたPBL。

▪️うちの先端理工学部は、PBL(課題解決型学習)の取り組みをされています。「ブロジェクトリサーチ」です。先端理工学部は、私が勤務する社会学部と同じ瀬田キャンパスにあるお隣の学部です。お隣の学部ですが、よく知りませんでした。

▪️うちの先端理工学部は、PBL(課題解決型学習)の取り組みをされています。「ブロジェクトリサーチ」です。先端理工学部は、私が勤務する社会学部と同じ瀬田キャンパスにあるお隣の学部です。お隣の学部ですが、よく知りませんでした。

▪️この先端理工学部の皆さんの取り組みについても少し紹介しておきます。「京都京阪バス・お茶の京都DMO連携「バス利用促進プロジェクト」 フィールドワークで地域の魅力をまとめ、観光者向けHP・チャットボットを制作【先端理工学部】」という記事です。記事には、「宇治田原町でフィールドワークを行い、バス停周辺の施設の魅力をまとめるとともに、それらを紹介する二次元コードや専用のホームページ、チャットボットなどを制作しました」と紹介されていました。専用のホームページも、ご覧いただけるようになっていました。

▪️こういうPBL教育が盛んになってきて思うことがあります。それぞれの学部の中だけで完結せず、学部を超えるPBLが生まれないかなということです。そういうことを促す仕組みが学内に生まれないのかなということです。たとえば先端理工学部と、社会学部と、経営学部の学生は、普段は異なる学びをしているわけですが、そういう学生が異なる学びをお互いに生かし合いながら、同じ地域社会の課題解決に取り組むようになると、素晴らしいと思うんですけどね。そういう取り組みを行う、龍谷PBLセンター、あるいは龍谷地域連携センターのような仕組みが生まれないのかなと思っています。そう思って、そういうことに関わって仕事をされている方にも相談をしています。