昨日のアクセスカウンターの数字

▪️どうしてなのかよくわかりませんが、昨日はアクセスカウンターの一日の数字(アクセス数)が「622」になっていました。普段は、多くても「200」に届かないくらいなので、こんなに急に数字が増えると、「何が起きているんや」と心配になります。たまたま、偶然であって欲しいと思います。たいした投稿はしていません。基本、日々の出来事や気がついたことを投稿しているだけです。そっとしておいてください。

「全日本吹奏楽コンクール・大学の部」の結果

本日、りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館にて開催されました第73回全日本吹奏楽コンクールにて、龍谷大学は金賞を受賞いたしました。

ご声援いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

部員一同、より一層精進して参りますので、今後とも龍谷大学吹奏楽部をよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/rCPpuUBaaH— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) October 25, 2025

▪️龍谷大学吹奏楽部、昨日の全日本吹奏楽コンクールで、金賞を受賞しました‼️応援いただいた皆様、本当にありがとうございました。龍谷大学吹奏楽部は、今回で6回連続金賞受賞です。私が部長を務めることになった2019年(2020年はコロナで中止)、2021年、2022年、2023年、2024年、そして2025年、6年連続です。2023年までは部長を務めたので、その頃は、本番前に、コンクールが開催されるホールの比較的近くの別のホールを借りて行う練習(ホール練習)にも参加して練習の様子を見学してきました。いつも思いましたが、最後の集中力は素晴らしいものがありした。昨年は、北海道でコンクールが開催されましたが、実際に演奏を聴かせていただきました。今年は、京都から応援をしました。一つ前の投稿にも書きましたが、中平了悟さんのご法話を聴聞させていただいていたので、オンラインも聴くことができませんでした。でも、今や部長ではないので、こうやって少し距離を保って応援することが良いのかなとも思っています。

▪️関西から出場したのは、龍谷大学と立命館大学でした。昨年同様、両校とも金賞受賞と思っていましたが、結果は違っていました。また、福岡県の2大学が金賞を受賞したことを、私としては素晴らしいことだなと思っています。大学の部に、新しい動きや流れが生まれてきているのかもしれませんね。今年は、金賞が6校、銀賞が3校、銅賞が6校でした。金賞が多い年になりました。審査員の先生方の評価に、広がりがあったのかもしれません。それはともかく、金賞同士の細かな評価についても教えてもらいました。龍谷大学吹奏楽部、立派な成績でした。絶対に金賞を受賞すると信じてはいましたが、はっきり結果が出て、安心しました。指揮をされた音楽監督の若林義人先生、ありがとうございました。お疲れ様でした。若林先生は、明日も市民バンドである大津シンフォニックバンドの指揮をされると聞いています。本当にお疲れ様です。

▪️金賞受賞の結果を、仲良しの龍谷大学吹奏楽部のOB・OGのお二人と知ることができました。京都駅近くの居酒屋で祝杯をあげました。写真は、若林監督に送ったお祝いの動画メッセージをスクショしたものです。お2人とは、音楽以外にも、仏教のお話などすることができました。私がアイデアとして持っている「マイ坊主」のことも聞いてもらいました。すごく反応していただけたので、とても嬉しかったです。

お西さんの土曜法話|本願寺聞法会館総会所

▪️呑み友達の中平了悟さん(文学部教員/真宗学・実践真宗学)が、明日、本願寺聞法会館総会所で「「価値」や「意味」はどこから来たのか~道ありと信ず、得者を信ず~」という法話をされます。価値や意味、まるで社会学者のようですが、そうではありません。サブタイトルの意味は、「理屈や教義として『道』を信じるだけでなく、その道を歩んで悟りを得た『人』がいることも信じなければ、本当の意味で教えを信じたことにはならない」ということのようなのですが(素人の勉強程度で申し訳ないです)、明日、中平さんの法話をお聞かせいただき勉強したいと思います。17時からです。ライブ配信もあります。

【追記】▪️中平さんのご法話を聴聞させていただきました。ありがとうございました。心に染み入るお話でした。ご法話の理解、「理屈や教義として『道』を信じるだけでなく、その道を歩んで悟りを得た『人』がいることも信じなければ、本当の意味で教えを信じたことにはならない」というのは間違ってはいませんでしたが、改めて中平さんからお話いただくこと、心に染み入りました。関西の人気番組「探偵!ナイトスクープ」のお話も交えながらのご法話でした。うっかり、つーっと涙が流れてしまいました。当日、雨が降っていたこともあり、ご聴聞に訪れておられた方は10数人と少なめでしたが、ご法話の途中、突然、「南無阿弥陀仏」という男性の声が響きました。なんというか、ご法話が心に染み入る時に、詠嘆として身体の中から自然に「南無阿弥陀仏」というお念仏が溢れてきたような感じなのかなと思いました。そして、六波羅蜜寺に伝える空也上人像を思い浮かべました。

プレゼンテーションのアウトライン

▪️金曜日の1限は「社会学基礎ゼミナール」(旧カリキュラム・2回生後期/4セメスター配当)です。後期のゼミも今日で6回目になりました。このゼミでは、3回生からの「社会学演習」で自分は何を研究するのか、自分自身の研究テーマについて、グループワークのなかで少しずつ具体化させていきました。近いうちに、自分自身のテーマや研究、そして将来の研究計画についてプレゼンテーションをしてもらうのですが、今日はそのアウトライン(だいたいの構成や内容)を、クラウド型教育システムmanabaのレポート機能を使って、ワードかパワーポイントのファイルとして提出してもらいました。

▪️写真では、皆さんスマホを見ていますが、スマホを使って、ゼミの仲間の提出したファイルを見ているところです。プレゼンテーションの時間は、質問やコメントの時間も含めて10分程度。自分が8分ゆっくりめに話してちょうどぐらいの内容にしてくださいと指示を出しています。提出の締切は来週なのですが、すでに半分強の方達が提出していました。ということで、今日は、対面で、ペアでワークに取り組んでもらいました。アウトラインをすでに提出した人が、まだ提出していない人に説明するという形式で行いました。そして、まだ提出していない人が順番に横にずれて、複数の人から説明を受けるという感じです。

▪️まだ提出していない人は、「なるほど、こういうふうにプレゼンテーションすればいいのか」とヒントをもらうことになりますし、そこにある問題意識に共感したり、深く理解することになります。これまでのグループワークでは、相手に共感する、相手の考えを深く理解するということを大切にしてきました。また、提出した人も、相手に共感してもらったり、逆にアイデアやヒントをもらって、アウトラインを良い方向に修正する機会にもなりました。

▪️最初は、こういうグループワークは苦手な人もいるだろうなと思っていましたが、少しずつ慣れてくれたようで、今は問題なくこのようなワークに取り組めています。だいぶ慣れてきたので、準備ができたら、実際にクラスの仲間のまえでプレゼンテーションを行なってもらうことになっています。プレゼンテーションの最後は、3回生からの研究計画(もどき)のようなもので締めてもらっています。そのようなわけで、このようなワークは、ゼミ選択(選考)が実施されるさいに、役立つのではないかと思っています。

▪️ゼミ選択(選考)が近づいてきているわけですが、皆さん、自分が所属している学部にどのような教員がいるのか、まだよくご存知ありません。もう少し先になると、教員紹介の資料は配布(配信)されるとは思いますが…。これはいけません。ということで、ゼミの皆さんには、大学のホームページにある「教員データベース」、そこに貼り付けてある「researchmap」の閲覧を勧めました。また、「ぜひ、この先生の指導を受けたい」と思ったのならば、その先生が執筆した書籍や論文を読んで、その上で、その先生に会いにいって話をする/話を聞くことが大切ですよと説明しておきました。残りの大学生活の2年間で、それぞれの方の学修が花開いていくことを期待していますし、この「社会学基礎ゼミナール」で応援していきたいと思っています。

第73回全日本吹奏楽コンクール

▪️気温がぐっと下がったり、元にもどったり。それが原因だと思いますが、体調を崩す学生さんが多いなと思う日でした。寒暖差の身体への影響を、服装できちんと調整してもらいたいです。また、普段から規則正しい生活、バランスのとれた食事、十分な睡眠を取り、免疫力を高めておいてほしいなと思います。今日は、偶然、ひっさしぶりにある同僚とキャンパス内で出会いました。会議はオンラインですし、研究室の入っている建物も違いますし、もうめったに会うことがありません。今日は、温かい日差しのなかで、5分ほど立ち話。こういうのは精神的にプラスに作用しますね。もっとも、話の内容は、お互いの最近の健康状態についてですけども。

▪️話は変わります。次の土曜日になりますが、2025年10月25日(土) は、りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館で「第73回全日本吹奏楽コンクール」大学の部が開催されます。全国の各地区を勝ち抜いてきた15大学が、演奏を行います。龍谷大学は10番目、17:25からです。必ずや金賞を受賞してくれるものと信じています。金賞だと6回連続になります。私は、京都で吹奏楽部のOB・OGの皆さんと一緒に審査結果を待つことにしています。

▪️吹奏楽部の部員の皆さんは、金曜日には新潟県に入っていると思います。どこかのホールを借りて、本番に備えて「ホール練習」を行います。最後の最後まで、自分たちの演奏をチェックして、ブラッシュアップされます。その集中力がものすごいので、部長をしているときはいつも驚いていました。心配は気温です。監督から教えていただきましたが、なんでも宿舎は寒いところにあるのだそうです。気温差については、繰り返しになりますが服装できちんと対応していただきたいです。

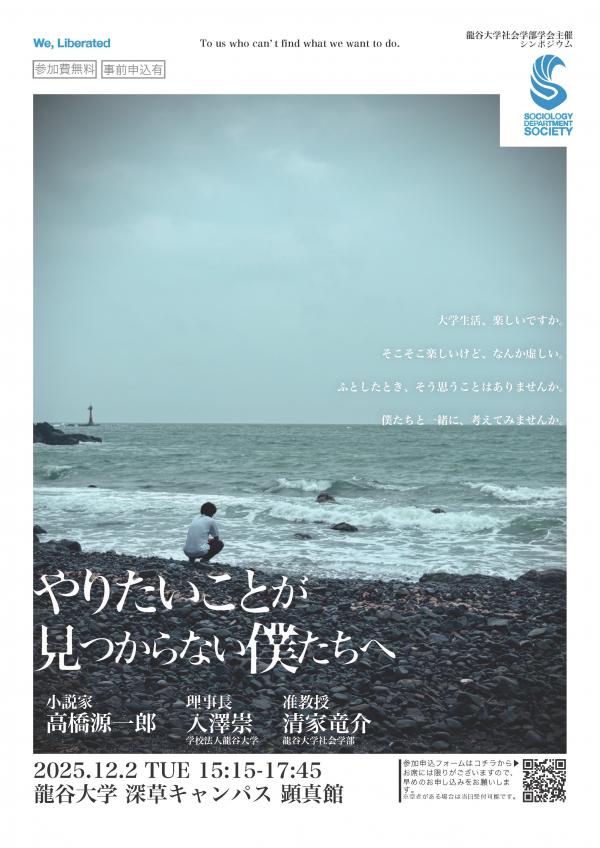

社会学部学会主催シンポジウム「やりたいことが見つからない僕たちへ」

▪️龍谷大学社会学部の社会学部学会が主催して、シンポジウムを開催します。小説家の高橋源一郎さんが来学されます。

社会学部学会主催シンポジウム「やりたいことが見つからない僕たちへ」

12月2日(火)15:15~17:45

龍谷大学深草キャンパスにて

登壇者:高橋源一郎氏(小説家)・入澤崇氏(龍谷大学理事長)・清家竜介氏(龍谷大学社会学部)

参加無料・事前申込

予約はこちらから

冬が近づいてきました。

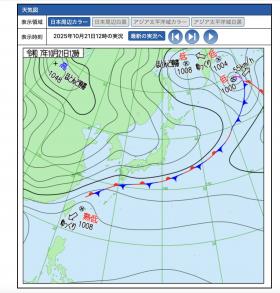

▪️気象予報士の森田正光さんが、「とうとう1054hPaがでた。昔からバイカル湖付近に1050以上の高気圧がでたら冬が近いと先輩諸氏に聴いている」とXにポストされていました。調べてみると、1050まではいっていませんが、冬に近づいているわけですね。昨日から、寒くなってきました。昨日は、Tシャツの上にパーカーを着ているだけだったので、ちょっと肌寒く感じました。それじゃ暖房に切り替えようとおもったら、各部屋では切り替えができないようです。ああ、芋焼酎の湯割りを飲みたい気持ちでした。もちろん、仕事が終わってからですが。

▪️気象予報士の森田正光さんが、「とうとう1054hPaがでた。昔からバイカル湖付近に1050以上の高気圧がでたら冬が近いと先輩諸氏に聴いている」とXにポストされていました。調べてみると、1050まではいっていませんが、冬に近づいているわけですね。昨日から、寒くなってきました。昨日は、Tシャツの上にパーカーを着ているだけだったので、ちょっと肌寒く感じました。それじゃ暖房に切り替えようとおもったら、各部屋では切り替えができないようです。ああ、芋焼酎の湯割りを飲みたい気持ちでした。もちろん、仕事が終わってからですが。

▪️ある気象学者は、「日本は四季から二季になった」と言っていましたが、まさにそのような感じですね。快適な春や秋の期間がとても短くなってきています。つい先日まで、建物の中では冷房が効いていて、半袖のTシャツで快適に働いていたのですが、昨日あたりから寒くなり、今日はより冬に近づいているように思います。寒いです。今日は、Tシャツ、中袖シャツ、パーカー、そしてその上にジャンバーを羽織っています。外を歩く時には、これでちょうど良い感じです。これからさらに寒くなっていくのでしょうか。こういう急に気象状況が変わると増えるのが学生さんの欠席です。なかには、単なる「サボり」の人も混じっているのでしょうが、私のような年寄りからすると、「若者はすぐに体調を崩すな~」という印象になります。服装を調整して、体調の管理に気を遣ってほしいです。そもそも、栄養きちんと摂っておられますかね。抵抗力も弱っているのではないかと心配になります。

「さぁ、夢を宣言しよう。」

大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が描かれた黒板アートが21日、母校の花巻東高に登場しました。夢を追う人を応援する日本航空の「DREAM MILES PASS」プロジェクトの一環で企画されたものです。(日本航空提供) #大谷翔平 #花巻東高 #JAL pic.twitter.com/lT3efrcrv9

— 時事通信映像ニュース (@jiji_images) October 21, 2025

▪️夢を追う人を応援する日本航空の「DREAM MILES PASS」プロジェクトの一環で企画されたものだそうです。すごい、黒板アートですね。11色のチョークでここまで表現されたようです。そして、「2012年10月21日に大谷選手が同校でメジャー挑戦を表明した」のですか。すごいな。花巻東高校の皆さんは、「さぁ、夢を宣言しよう。」は読んでくれたかな。

大谷翔平が13年前、メジャー挑戦を表明した日…花巻東高にサプライズで黒板アート]大谷翔平が13年前、メジャー挑戦を表明した日…花巻東高にサプライズで黒板アート(読売新聞)

「利やん」でビワマス

▪️昨日は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、龍谷大学吹奏楽部の若林義人監督と日景貴文コーチとの呑み会でした。今週末は、全日本吹奏楽コンクールが新潟で開催されますが、その壮行会のような感じの呑み会でした。昨日は、西浅井漁協に注文してあったビワマスをメインに楽しみました。ビワマスは、今年の春からコーチに就任された日景先生のリクエストです。ビワマスは琵琶湖の固有種です。琵琶湖にしか生息しません。近縁種にサクラマスという魚がいて、両方ともサケ科の魚ですが、ビワマスは琵琶湖に閉じ込められたので、サクラマスのように海には下りません。琵琶湖の深い冷たいところを回遊しています。産卵のときに、周囲の河川に遡上してきます。まあ、そのような話はどうでもよいですかね。ビワマスのシーズンはすでに終わっていますが、丁寧に冷凍保存してあったものをいただきました。刺身、炙り、にんにくバター醤油炒め、どれもとても美味しくいただきました。女将さん、料理担当のみちるさん、ありがとうございました。昨日は驚くこともありました。突然、フィリピンの「流し」のお姉さんたちがお店に入ってこられたのです。長年「利やん」に通っていますが、こんなことは初めて。びっくりしました〜。

「ひきこもりという困難を抱えた若者を支援する事業」について。

▪️「ひきこもりという困難を抱えた若者を支援する事業」についてお知らせします。知り合いの魚見航大さんが関わっているイベントを紹介します。魚見さんは、龍谷大学政策学部の卒業生です。在学中の4回生のときに、障害やひきこもり等の困難をかかえた方達の就労の場を作ろうと、「革靴をはいた猫」という会社を起業されました。 詳しくは、こちらをお読みください。

▪️魚見さんは、現在、上記のご自身の会社以外に、滋賀県近江八幡市の教員委員会と連携して、ひきこもりという困難を抱えた若者を支援する事業にとりくんでいます。全国的にも前例が少ない、「引きこもりがちな若者を含めたインクルーシブな起業家マインド育成プログラム」の第一弾なのだそうです。ぜひ、チラシを読んでみてください。また、参加してみたいと思われた方は、ぜひ応募なさってみてください。ちょっと人生観がかわってくると思います。