「大津エンパワねっと」全体授業

■今日の投稿は、龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」について。「大津エンパワねっと」コースのなかにある実習も取り込んだ授業「地域エンパワねっとⅠ」・「地域エンパワねっとⅡ」では、大学に隣接した瀬田東学区と、大津市の中心市街地にあたる中央地区の2カ所で、学生たちが活動しています。「エンパワ」の授業は金曜日の1・2限に開催されますが、地区ごとに集まって集団指導を行う日と、全員が集まって授業を行う日の両方があります。今日は、後者の方。6期生の全員か集まり、全体授業が行われました。トップの写真は、瀬田東学区で地域の防犯をテーマに取り組んでいるチームです。臨床福祉学科の高松智画先生の指導を受けているところです。

■「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」は、社会学部の4学科すべての学生が履修できる教育プログラムです。そして、4学科から教員が1人ずつ出てこの授業を担当しています。担当者の代表は、コミュニティマネジメント学科の笠井賢紀先生です。今日も笠井先生の進行で授業は始まりました。現在、学生たちは、地域社会で地域づくりに取組む皆さん、そして地域づくり団体からヒアリングを行うとともに、地域の活動に参加しながら、自分たちのチームのテーマを絞り込んでいこうとしています。学生ならではの「目線」から、この地域の課題や魅力をどのように発見していくのか。どのチームの学生たちも、悩みながら頑張っています。でも、雰囲気はとても楽しそうです。素敵なことですね。

■今日の授業の前半では、「ワールドカフェ」という方法を用いて授業が実施されました。「ワールドカフェ」とは、どのような方法なのでしょうか。ネット上では、以下のように解説されています。

ワールド・カフェとは、“カフェ”にいるようなリラックスした雰囲気のなか、参加者が少人数に分かれたテーブルで自由に対話を行い、ときどき他のテーブルとメンバーをシャッフルしながら話し合いを発展させていくこと。相互理解を深め、集合知を創出していく組織開発の手法です。その考え方や方法論は世界中に普及し、ビジネスや市民活動、まちづくり、教育などさまざまな分野で活用が進められています。

■チームに分かれて、「地域と、地域で、私たちには何かができるのか」ということをテーマに話し合いをします。テーブルの真ん中には、模造紙を広げてあるのですが、そこに話し合いのなかから生まれた意見やアイデアを書き込んでいきます。そのあと、チームでの話し合いを説明する人を1人を残して、他のメンバーは別のチームのテーブルに移動します。そこで、また、「地域と、地域で、私たちには何かができるのか」というテーマについて自由に話しをします。そして、模造紙にも書込みをしていきます。この段階が終ったら、各自、もといた自分のチームのテーブルに戻ります。他のチームの人の意見やアイデアが書き込まれています。こうやって、相互理解を深めていくのです。他のチームの書込みが、思わぬヒントになったり、励ましになったりするのではないかと思います。

■今日は「ワールドカフェ」だけでなく、「クリッカー」という装置も使用されました。一方的に教員が講義をするのではなく、この装置を使って学生も意見を簡単に述べられるのです。双方型の授業を支援するために開発された装置なのです。学生たちの意見をリアルタイムに集めることのできます。いろいろ便利なものが生まれていますね〜。

町家キャンパス「龍龍」での出会い

■町家キャンパス「龍龍」は、社会学部の地域連携教育プログラムである「大津エンパワねっと」の中心市街地における拠点として設置されているものです。筑後110数年を過ぎた古い町家に少し手入れをして、「大津エンパワねっと」を中心に、社会学部の施設として利用されています。

■昨日は入試の仕事が終ったあと、お隣のコミュニティマネジメント学科の畑仲先生&笠井先生のお2人と、大津市の中心市街地にある社会学部の町家キャンパス「龍龍」に行きました。これまでも町家キャンバス「龍龍」は、「大津エンパワねっと」以外のゼミなどの教育の場として利用されていますが、畑仲先生にもぜひ利用していただきたく、笠井先生の段取で、ちょっとした見学会を開催したというわけです。畑仲先生には、この町家キャンパスを大変気に入っていただくことができました。「大津エンパワねっと」だけてではなく、社会学部の様々な授業において、この町家キャンパスを利活用していければと思っています。

■ところで、街中には、畑仲先生と笠井先生にぜひ会っていただきたい方がおられます。現在、インターネットラジオ「A-RADIO」を運営されている豊田一美さんです。豊田さんは、長年、大阪や滋賀のFM局でアナウンサーをされてきた方です。一方、畑仲先生は長く新聞記者をされてきた方です。異なるメデイアでお仕事をされてきたお2人ですが、共通するのは、それらのメディアと地域社会との関係に強いご関心をお持ちだということです。というわけで、今回、この機会にと、豊田さんにご連絡を差し上げたのでした。

■昨日、豊田さんは、自転車で琵琶湖の周囲約200kmを1周する「ビワイチ」に参加されていました。夕方、大津に戻ってこられて大変お疲れのところ、町家キャンパス「龍龍」に御立ちよりいただきました。豊田さん、ありがとうございました。畑仲先生や笠井先生にとっても、豊田さんのお話しは大変刺激的だったようです。私も、お出会いの仲立ちができて、良かったなと思っています。地域づくりやまちづくりの現場では、「よびかけ屋」さんや「つなぎ屋」さんの存在が必要だと考えていますが、今回は、私自身が「つなぎ屋」さんの役目をはたすことができました。

【追記】■少し、「A-RADIO」についても説明させてください。本文では、インターネットラジオとご紹介しましたが、USTREAM配信で見えるラジオでもあります。パソコン、スマートフォン、IPAD、アンドロイド携帯などなどで視聴できます。また、過去の放送分はYouTubeでも視ることができます。公式サイトでは、次のように特徴を説明されています。龍大社会学部となにかコラボできないかな…とも思っています。

【追記】■少し、「A-RADIO」についても説明させてください。本文では、インターネットラジオとご紹介しましたが、USTREAM配信で見えるラジオでもあります。パソコン、スマートフォン、IPAD、アンドロイド携帯などなどで視聴できます。また、過去の放送分はYouTubeでも視ることができます。公式サイトでは、次のように特徴を説明されています。龍大社会学部となにかコラボできないかな…とも思っています。

1.ラジオなのに見える

USTREAM配信で見えるラジオになりました。パソコンはもちろんですが、スマートフォン、IPAD、アンドロイド携帯などなどで視聴できます。

2.いつでもどこでもなラジオ

最近、放送でもオンデマンドという言葉をよく聞きますが、USTREAMは生放送が同時に録画されるので、終了するとすぐにアーカイブされます。つまり、好きな時間に好きな所でいつでも何度でもチェック出来るというわけ。

3.ソーシャルにつながるラジオ

電波媒体ではないので、FaceBook. ,Twitter, myspace などのソーシャルネットワークを通して常に情報発信と共有を繰り返しながら視聴者を増やしていくのがUSTREAMです。ソーシャルネットワークのテレビ版です。

4.ちょうど良しサイズのラジオ

ええラジオはマスコミでも無くミニコミでもありません。今の時代にあったちょうど良しサイズのメディアです。アクセス数が常に表示されるため、正確な反応を知ることができます。

5.プロがつくるラジオ

AMラジオとFMラジオのプロが集まって番組を作っています。ブログ的生活情報にトークの面白さを加え、映像をMIXしたええラジオの誕生です。

6.世界中がスタートライン

絵のついたラジオは今までには無かった新しいラジオです。A-radio の Aは 始まりのAです。 ええラジオをゼロから考えて作って行きます。今度はあなたが参加するチャンスです。

7.番組プラン

ええラジオ「きんく」

毎週金曜日の夜9時から始まるから「きんく」。何やら意味深のタイトルだが、FM出身の元アナウンサー豊パパとAM出身の元女性漫才コンビのみちる。

たまたまびわ湖畔の街に住むふたりがただなんとなく始めたUstreamトークショー。「びわ湖お天気カメラ」 Lake Biwa Japan

世界有数の大きさと美しさをほこる琵琶湖を24時間カメラでとらえ、湖と空そして季節の移ろいを生中継しています。カメラは滋賀県大津市の高台に北向きに設置され南湖から北湖までをとらえています。

第23回「北船路野菜市」

■先週の土曜日(11月16日)、大津市の丸屋町商店街で、第23回「北船路野菜市」を開催しました。私は、京都の総合地球環境学研究所で研究会議があったため、研究会のメンバーだけでの開催になりました。facebookには、「龍谷大学脇田健一ゼミナール/北船路米づくり研究会」という公式ページを設けています。そこに、来年の研究会のリーダーである坪井くんが、以下のような投稿をしてくれました。

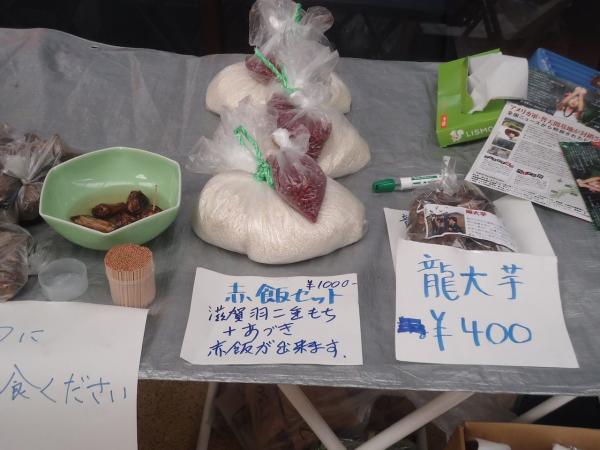

11月16日、大津市丸屋町商店街で野菜市を開催しました。私たち龍大生が収穫した龍大芋やサツマイモ、タマネギ、白菜、大根などの野菜や、龍大米や小豆ともち米の赤飯セットなどを販売しました。試食用として置いていた芋は甘いと好評で、またキャベツやダイコンは、完売してからも「もう売ってないのか」と尋ねられるほど人気でした。これからの時期は、白菜が旬を迎えるのでとても楽しみです。

■冬野菜は、これからがピークをむかえます。どうぞ、みなさん、「北船路野菜市」にお越しください。

【追記】■このエントリーの写真、私が撮ったものではありません。こういう撮り方はしないものな~。おそらく、この「赤飯セット」に注目してほしい…という気持がこもっているのかな。ちなみに、ひとつ売れ残った「赤飯セット」、私が買い求めさせていただきました。というのも、「北船路野菜市」は、協力農家から出荷される農産物を研究会で買い取りしているので、残ったら「身内」で誰かが自宅用に買うことになります。できるだけ、売り切りたいんですけどね。どうしても、少しだけ残っちゃうんですよね~。

龍谷ブランド動画

現在、学生をメンバーとしたプロジェクトチームが中心となり、

龍谷ブランドを学内外へ伝えるための動画を制作しています。このなかで、ブランドの主役である学生のみなさん、それを支える教

職員のみなさんに登場いただき、スローガン“You,Unlimited ”が記

載されたボードを、次の人へリレーする(どんどん可能性を広げてい

く、つなげていく、という思いを込めて)シーンを撮影したいと考え

ています。つきましては、ぜひ、動画撮影にご協力(動画にご出演)をお願いい

たします。

■ということで、ゼミで活動している「北船路米づくり研究会」のメンバーが動画出演を申し込んだようです。どのような作品になるのかとても楽しみです。動画のなかでは、登場する人たちが、龍谷大学の新しいスローガン「You, Unlimited*」を受け渡していくような内容のようです。で、米研のメンバーはどのように写ったのか…。なんだか、ちょっと照れくさい感じが残り、完全にはじけずに、中途半端に写っていたような…。でも、大学の広報にも協力できたし、ちょっとした思い出にもなることでしょう。

You, Unlimitedについて:龍谷大学のスローガンは、龍谷大学が提供する知識や様々な経験を通じて、学生一人ひとりが無限の可能性を追求し、自らの未来を切り拓いてほしいという意味と、直接的に“You”と呼びかけることで、学生たち一人ひとりと真摯に向き合う龍谷大学の姿勢を表現しています。

大津エンパワねっとコース「地域エンパワねっとⅠ」の全体授業

■龍谷大学社会学部「大津エンパワねっと」コースの6期生が、「地域エンパワねっとⅠ」に取り組んでいます。今日は、中央地区で活動する5チーム、瀬田東学区で活動する4チームの全チームが揃いました。全体授業です。

■9月から始まった「地域エンパワねっとⅠ」、現在は、チームが決まり、教員との面談やまち歩きを経て、おおよそのテーマ(活動の方向性)が決まった段階です。これから、地域の様々な団体の皆さんにお話しを伺い、一緒に活動をさせていただきながら、自分たちなりの課題を発見していきます。そのような課題は、3年前期から始まる「地域エンパワねっとⅡ」で取り組むプロジェクトの土台となっていきます。エンパワの授業、本当に皆さん楽しそうに取り組んでいますね〜。最初はお互いに知らないわけですが、一緒に活動するうちに、すっかり打ち解けてきたように思います。これからは、街にでかけて、さらに街のみなさんとも素敵な関係を築いていってほしいと思います。

■今日の授業の風景です。「大津エンパワねっと」コース公式facebookページのアルバムです。

基礎ゼミナールのこと

■ひさしぶりに、「基礎ゼミナール」という授業を担当しています。社会学部社会学科で開講している2年生後期の演習です。

第1回:オリエンテーション

第2回:インパクトのある自己紹介をしよう

第3回目:自分の問題関心を深めよう(その1)

■私の知るかぎり、社会学部社会学科の学生の多くは、「社会学を勉強したい」と考えて社会学科に入学してきているわけではありません。受験指導のなかでなんとなく…、他大学に受験に失敗して…、法学や経済学など勉強したくなかったので消去法的に社会学が残った…、自分が勉強したいことがわからなかったが、社会学は間口が広そうだからなんとかなると思って…、理由は様々ですが、必ずしも積極的に社会学科を選択しているわけではないのです。

■2年生も後期になり、来年のゼミ選択をどうするのか、本気で考えなければならない時期になりました。自分の問題関心を深めておく必要があります。しかし、必ずしも積極的に社会学科を選択しているわけではありませんから、なんとなく「雰囲気」でゼミを選択してしまうことになりかねません。これは困ったことです。ということで、本日、第3回目は「自分の問題関心を深めよう」というテーマのもことで、グループワークを行ってもらいました。

・ゼミ生15名を3〜4人の4つのグループにわける。

・各自で、「最近、ハッとした出来事や経験」(関心をもっている、感動した、疑問に思った…等々)を3つ選び、ノートに書く。

・また、なぜ「ハッとした」のかについても理由を書いてもらう。

・そのノートもとづいて、グループの他の人に話しをしてもらう。聞く側も、相手の話しをより深く聞くために、いろいろ質問をする。

・グループワークを行った印象について語ってもらう。

・各グループから1人選んで、どういう話しをしたのか説明してもらう。

・私から講評を行う。

■グループワークといえるほどのものでもないのですが、けっこう盛り上がりました。ある学生は、「みんなが、目をキラキラさせて、熱く語るのが印象的でした」といっていました。学生たちは、これまで自分の問題関心を深めるという作業を、あまりしてきていないようです。また、そのような自分の問題関心を、人に説明する機会もあまりないようです。ということで、今日のゼミでの作業は、自分のなかに眠ったままになっている問題関心を掘り起こすことにもなったようです。本当は、いろんなことに、きちんと関心を持っているのにもかかわらず、そのことに自分自身で気がついていないだけなのかもしれません。

■今週は宿題を出しました。今日のグループワークをもとに、A4・1枚程度でよいので、自分の問題関心を文章化するという宿題です。来週のゼミでは、この宿題をもとに短い発表をしてもらいます。こんどは、自分の素朴なレベルのある問題関心を、社会学的な思考のなかに位置づけ直していくことになるのかなと思っています。

「環境社会学」の集中講義

■先週の金曜日から昨日・月曜日まで、福井大学教育学部で「環境社会学」の集中講義をおこなってきました。一昨年に続いて2回目です。日本列島が猛烈な暑さになっていた時期の集中講義、なかなか厳しいものがありました。もちろん、教室のなかは冷房が利いているのですが、建物の中と外を出たり入ったりしていると、気温差から、なんだか体力をそがれるような気持になりました。で集中講義の方ですが、昨日の午前中に、無事、終了しました。成績も授業終了後にきちんとつけて、あちたらの事務室に提出してきました。

■写真は、初日、駅の構内にある食堂でいただいた「おろし蕎麦」です。福井県の「おろし蕎麦」大変有名です。また、蕎麦のレベルも大変高い。ということで、福井に滞在しているあいだ、昼食は、すべてこの「おろし蕎麦」でした。今回の集中講義のお世話をいただいた教育学部の伊藤勇先生が、大学のまわりの蕎麦屋さんを連れて行ってくださったからです。伊藤先生ありがとうございました。写真の「おろし蕎麦」、これは観光客向けですね。焼鯖寿司がセットになっています。駅の構内の食堂ですが、それでもそれなりにきちんとした水準にあると思います。

■ところで、この「おろし蕎麦」、県外ではむしろ「越前蕎麦」で有名です。なぜ有名になったのか…。昭和天皇が、戦後、福井県を巡幸されたさいにお召し上がりになり、たいへん気にいられ「越前の蕎麦」とおっしゃられたことが、「越前蕎麦」の名前のはじまりと聞きました。たしかに、地元の方々が、わざわざ「越前蕎麦」とは言いませんものね。本来は、人びとの暮らしのなかに、当たり前のようにあった郷土料理なのでしょう。当たり前にあったけれど、ここにしかないものをみつけて、それをゆっくり育てていくと、福井の「おろし蕎麦」のようになるのかな。

龍谷大学社会学部のHP

■自分の職場(龍谷大学社会学部)のホームページをみると、こんな写真がトップに掲示されていました。社会学部の4学科が連携して運営している「大津エンパワねっと」の学生たちの写真です。これは、エンパワが活動している2ヶ所のうちのひとつ、中央地区で活動しているチーム「わいるど・もんきー」の面々です。素敵な笑顔ですね~。

■右端になにやらジャケットの端っこが写っています。これは、私です。おそらく私がアホなことを話していて、学生の皆んなが笑っているのです。その瞬間を、取材したカメラマンが撮影したしていたというわけです。こんなことをいうと、ヤラセのような印象をもたられるかもしれませんが、実際、こんな雰囲気でいつも「大津エンパワねっと」を運営していきたいとは思っています。もっとも、ときには学生たちを叱って、シュン…とさせることもあるんですが。

中央学区「夏祭」

■日曜日、「大津エンパワねっと」でお世話になっている中央学区自治連合会の夏祭が、大津市の中心市街地にある中央小学校の校庭で開催されました。自治連合会や自治連傘下の団体の皆さん役員さんたち、それから小学校と幼稚園のPTAの役員さんたち、一致団結して夏祭を盛り上げておられました。「おお、すごい!!」と思いました。普段、この皆さん方が地域を支えておられるのですが、夏祭の会場には、一同に集まられるわけです。「地域の力」をドーンとを感じることになります。おそらく、夏祭に参加された多くの地元の皆さん方も、自分の「地域の力」を確認されたことと思います。

■夏祭の会場では、あちこちで楽しそうな会話が広がっていました。たとえば、ゲームのテントでは、PTAのお母さんが小学生の男の子に「○○くん、久しぶりやな〜。こんどは、地蔵盆の日やな」と笑顔で声をかけておられました。夏祭は、もちろん「楽しみの場」ではありますが、同時に、結果として「関係を再確認し強化する場」でもあるわけです。

■この夏祭には、中央学区の「子ども育成連絡協議会」でお世話になっている大津エンパワねっとのチーム「まねきねこ」が参加していました。彼女たちは、夏祭に集まってくる子どもたちに、自分用の「団扇」をつくってもらうブースを担当していました(写真・中段・中央)。「まねきねこ」の活動の目的は「子どもの遊びの場を作る」。前日は、この夏祭が開催されている小学校の校庭で「子ども育成連絡協議会」のサマーキャンプが開催されたのですが、そこでも活躍してくれたようです。

■また、すでに「大津エンパワねっと」を修了しているエンバワ4期生の枡田くんも参加していました。役員の皆さんと一緒に、焼きそばの調理を担当していました(写真・下段・右)。エンパワを終えたあとも、こうやって地域の活動に参加することを、地域の皆さんはとても歓迎してくださっています。素敵なことだと思います(枡田くんは、私のゼミで「北船路米づくり研究会」のリーダーとしても活躍しています)。

■で、私は何をしていたのか…。「大津エンパワねっと」を紹介するブースを担当していました(写真・中段・右)。といっても、夏祭ですので…。とりあえず、存在感だけでもと思っていたところ、6名程の方たちが「大津エンパワねっと」についてお尋ねくださいました。そのうちのお2人について。お1人は、「町家キャンパス龍龍」がある下百石町にずっとお住まいの方。もうお1人は、下百石町に最近になって引っ越してこられた方。3人で、大津百町のことについて、いろいろ楽しくおしゃべりをさせていただきました。地元の人の話しを、私が質問をしながら(ツッコミながら)盛り上げ、それを新しく来られた方達がお聞きになり、そこでまた質問が出てくる…。なかなか面白い展開になりました。「このパターンは使えるな!!」まちづくりの活動のヒントをいただいたように思います。