龍谷大学吹奏楽部の活躍

\ 石川上陸 /

【演奏会のお知らせ】

金沢歌劇座にて、

吹奏楽フェスタin石川を開催いたします!

ぜひ、お越しください🙌🏼【日程】2024年2月12日(月・祝)

【場所】金沢歌劇座

【開演】15:30(14:45開場)

【チケット】入場無料(要予約) pic.twitter.com/6V8xNNhgRj— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) December 3, 2023

▪️部長をしている龍谷大学吹奏楽部、12月27日に第50回定期演奏会を大阪のザ・シンフォニーホールで開催いたします。4回生は、これで「卒部」ということになります。4回生の皆さんは、後輩たちをリードして素晴らしい演奏を聴かせてくださると思います。4回生は卒部なのですが、年度内、吹奏楽部の活動は続きます。こちらは、石川県で開催される「吹奏楽フェスタ」です。石川県の4つの高校吹奏楽部と一緒にコンサートを開催します。

▪️今年は、コロナ禍の心配が低くなったからだと思いますが、吹奏楽コンクール、サマーコンサート、鹿児島県への遠征の他にも、京都競馬場でのファンファーレなどの演奏のご依頼を多数いただきました。ありがとうございました。第46回全日本アンサンブルコンテストでは、クラリネット四重奏で金賞・最高位を受賞しました。しかも全員が1回生です。第71回全日本吹奏楽コンクールでは、金賞を受賞しました。金賞を受賞した大学吹奏楽部の中でも最も高い評価をいただきました。結果、全日本吹奏楽コンクールでは4年連続最高位・通算14回目となる金賞を受賞しました。本当に、よく頑張っておられます。

▪️昨日のことですが、大学の入試業務があり朝から大学に出かけました。すると、会釈をする学生さんがいました。吹奏楽部の部員さんでした。サックスパートとのことでした。練習の前に、アンサンブルコンテストに向けての練習をするのだそうです。今年はクラリネットのチームが出場しましたが、他の楽器の皆さんも頑張っておられます。激励したら、嬉しそうにされていました。頑張ってね。アンサンブルコンテストですが、京都府大会が1月7日(日)、関西大会が2月11日(守山市民ホール)、全国大会が3月20日(祝・水)、会場は群馬県高崎市にある高崎芸術劇場です。京都府大会は予定が入っていますが、関西大会、そして全国大会に出場できれば、私も同行する予定です。

京都大学交響楽団 第214回定期演奏会

第214回定期演奏会のビラ・ポスターが完成しました!

今後掲示を進めていく予定ですので、ぜひチェックしてみてください✨#京大オケ#京大オケ214 pic.twitter.com/6XjxDN1aGO

— 【公式】京都大学交響楽団(京大オケ) (@kyodaioke) November 2, 2023

▪️今月末、12月27日(水)に、龍谷大学吹奏楽部第50回定期演奏会が開催されます。そのことについては、また別途投稿するつもりです。こちらは、来月、行く予定にしている京都大学交響楽団「第214回定期演奏会」のXへのポストです。吹奏楽ではなくオーケストラです。1月17日(水)に京都コンサートホール(大ホール)で開催されます。前回(今年6月)の定期演奏会に、ふと「行ってみよう、聴いてみよう」と思って行ってみたのです。私自身、学生時代には関西学院交響楽団に所属してバイオリンを弾いていたので、京都大学の実力はよく知っていました。演奏レベルが高いのです。それには理由があるのですが、それはともかく。やはりレベルの高さに驚きました。特に、弦楽器が素晴らしかったと思います。ということで、また聴きたくなったのです。ということで「チケットぴあ」で申し込み、チケットを手に入れました。

▪️今回のプログラムですが、以下の通りです。

L.v.ベートーヴェン 『エグモント』序曲 Op.84

A.ドヴォルザーク 交響詩『英雄の歌』 Op.111

A.ドヴォルザーク 交響曲第7番 ニ短調 Op.70

三菱電機杯第78回毎日甲子園ボウル

▪️職場の同窓生の皆さんと応援に参ります。甲子園ボウル出場が確定するまでいろいろありました。最終の試合は、関西大学に負けて、関西学院大学、立命館大学、関西大学の3校優勝。母校関学は、抽選で全日本大学選手権に出場することになりました。そして、昨日、九州大学に勝利し、甲子園ボウルに出場することになりました。対戦するのは法政大学。関学は8年連続出場ということになります。法政大学に勝利し、6連覇の偉業を成し遂げてほしいと思っています。

▪️ところで、来年の甲子園ボウルですが、毎日新聞で「甲子園ボウルで関学大VS立命大の『関西決戦』が実現する!? 来季から全日本選手権がボーダーレスに」という記事が出ています。長年にわたって東西対決に慣れ親しんできた者からすると少々戸惑いがありますが、日本の学生アメリカンフットボール界全体にとっては、良いことなのかもしれませんね。記事では、次のようにも書かれています。

関西、関東の増枠以上に注目を集めるのが東西の「ボーダーレス化」。関西2位VS関東3位、関東1位VS関西3位など、これまで実現しなかったカードが、早ければ準々決勝から観られる。

▪️さて、甲子園ボウルの前日、12月16日ですが、龍谷大学の入れ替え戦が行われます。龍谷大学シーホースは、Div.1(1部リーグ)で0勝7敗で8位だったからです。入れ替え戦の対戦相手は、桃山学院大学です。なんとしても、龍大にはDiv.1に残って欲しいと思います。試合は、16日(土)の15時からです。「たけびしスタジアム京都」行われます。頑張ってください。できるだけ都合をつけて応援に行こうと思います。

琵琶湖のヒウオ

▪️滋賀県農政水産部水産課のFacebookへの投稿をシェアします。琵琶湖は、ヒウオのシーズンに突入しました。これも、「琵琶湖システム」の恵みです。ありがとう、「琵琶湖システム」。

310,000アクセス感謝!!

▪️本日の夕刻、アクセスカウンターが「310,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「300,000」を超えたのは今年の9月30日です。「300,000」から「310,000」までは「65日」かかっています。「290,000」から「300,000」までは「80日」だったので、今回は毎日いつもよりも多くの皆さんにご覧いただいたことになります。1日の平均でいえば、毎日153人程の方たちにご覧いただいたことになります。ありがとうございました。最近は、以前と比較して、ご覧いただける皆さんの人数が少しずつ増えてきています。どうしてなんでしょうか。タイトルとは異なり、ほぼ日々の出来事を記録しているだけなのに…。たまに、社会学っぽいことも書いてはいますけど。

▪️このブログを開始したのは、2012年の7月25日です。12年目に入りました。ずいぶん長らく継続してきたなと思っています。また、毎回申し上げていますが、何か多くの皆さんの役に立ちそうなことを書いているわけではなく、ただ日々の出来事を書いている日記のようなものでしかありません。一人の大学教員の日々の出来事や気がついたことを書いているブログです。それにも関わらず、ご覧いただけることをありがたいと思っています。心より感謝いたします。

「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」(3)

▪️今週の月曜日から水曜日まで3日連続で、国連FAO(国連食糧農業機関)主催の「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」が東京のGrand Nikko Tokyo Hotelで開催されました。すでにこのブログでも報告させていただいたように、「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」からの報告を、滋賀県庁農政水産部農政課の課長さんと一緒に行いました。その時の写真を、昨日、シンポジウムに同行してくださった県庁職員の方が送ってくださいました。このシンポジウムでの感じた少し詳しいことを以下に投稿しておこうと思います。シンポジウムの間、FAOの職員である遠藤 芳英さんには大変お世話になりました。ありがとうございました。

▪️今回のシンポジウムでは、世界農業遺産に認定された以下のサイトから報告が行われました(報告順)。リンクを貼り付けてありますが、前半がFAOによる情報、後半が個々のサイトになります。ただし、日本のサイトのみです。

①森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム / 「琵琶湖システム」(2022年認定)

②にし阿波の傾斜地農耕システム / 「にし阿波の傾斜地農耕システム」(2018年認定)

③オルタ・デ・バレンシアの歴史的灌漑システム(2019年認定)

④能登の里山里海 / 「能登の里山里海」(2011年認定)

▪️今回報告された4つのサイトのうち「琵琶湖システム」が一番最近になって認定されたサイトです。「能登の里山里海」が認定されたのは2011年ですから、昨年認定された「琵琶湖システム」よりも11年も「先輩」になります。「大先輩」です。「能登の里山里海」の活動報告は一番最後でしたが、「さすが!! 大先輩」という印象を持ちました。

▪️「能登の里山里海」は石川県にあります。活動報告をされたのは、石川県農林水産部里山振興室の室長さんでした。いろいろ質問をさせていただいてわかったことは、以下のことでした。石川県は地理的に南北に伸びています。北部の能登半島は、南部の金沢などがある地域と比較して、少子高齢化や過疎化が深刻な状況にあります。そのようなこともあり、能登半島では様々な地域の振興策が取り組まれてきました。もちろん、「世界農業遺産」に認定される以前から取り組まれています。認定後は、「世界農業遺産」をある種のフレームにして、それらの振興策をフレーム内にもう一度位置付け直されてきました。また、そのことと並行して、「世界農業遺産」に関連した様々な事業を生み出し、それらを進めていく推進体制を整備されてきました。また、事業に必要とされる資金についても、基金を整備するなどして対応されてきました。「能登半島の振興」という県民の多くが納得できる「大義」があり、その上に「世界農業遺産」が重なり、様々な振興策を進めてこられた、そのような感じかなと思います。ひとつの事業を紹介しましょう。「奥能登直行便」という事業です。奥能登では、特色ある野菜が生産されているのですが、市場出荷するには生産量が少なく、また地元にはそれらを購入する消費者が少ないという課題を抱えていました。そこで奥能登の地域にあるJAの支店から本店へ運び、今度は本店から南部の金沢地域という消費地に運ぶ仕組みを作られたのです。これなどは、「琵琶湖システム」でも学ばせていただくことのできそうなアイデアです。

▪️「琵琶湖システム」の活動報告においても、「認証・登録制度」、「付加価値向上・品質向上の取り組み」、「6次産業化の取組」、「農林水産業とツーリズム」、「都市部と農村部の交流」、「パートナーシップの構築」、「交流プログラム」、「農林水産業と教育」との説明が行われましたが、「能登の里山里海」のように「世界農業遺産」のフレームの中にうまく位置付け直されているわけではありません。考えてみれば当たり前のことなのですが、「世界農業遺産」の認定だけでは、そのこと自体が何かを生み出すわけではありません。認定されただけでは、「世界農業遺産」の持つ価値を実感することも難しいのかなと思います。その価値を、様々な農業に関連する事業、そして支援していく仕組みとうまく結びつける必要があります。また、推進体制や基金についても考えて行かねばなりません。

▪️今回の国際シンポではいろいろ考えることになりました。たとえば、「『琵琶湖システム』は大きすぎるよな〜」という思いを強くしました。メインシステムの「琵琶湖システム」の中に、サブシステムがいくつかあっても良いのかなと思いました。「琵琶湖システム」は、森・里・湖(うみ)に育まれています。であれば、森、里、湖にそれぞれサブシステムがあっても良いのかなと思うわけです。あまりご理解いただけないかもしれませんね。例えば、「地域の森林の再生」に取り組んでいる人たちは、普段、「琵琶湖システム」のことなど考えたことがないのかもしれませんが、その地域の森林再生の取り組みが、結果として、「琵琶湖システム」を育んでいると理解するのならば、「地域の森林の再生」は立派な「琵琶湖システム」の一部だし、サブシステとして理解できるのではないかと思うのです。

▪️今回の国際シンポジウムでは、他のサイトの方と交流することの大切さを実感しました。こういう交流の機会が定期的にあって欲しいなあと思いました。石川県農林水産部里山振興室の室長さんは、シンポジウムに出席されていた農林水産省の職員の方に、国の方からその交流にかかる費用を出せないかと発言されていましたが、交流大会の開催のようなところまでいかなくても、いろんなタイプの情報交換や交流ができるようになったら素敵だなと思いました。知恵やアイデアを交換し、悩みを共有すことって大切だと思うからです。そうすることで、「世界農業遺産」の眠っている価値を引き出すことができるのだと思うのです。

▪️その他には、今回はヨーロッパの状況についても少し理解を深めることができました。同じ農村、同じように家族が営む家族農業ではあっても、その実態にはかなり差異があるなと思いました。日本では、世界農業遺産の各サイトでは「都市部と農村部の交流」がよく見られることだし、事業としても取り組まれているわけですが、ヨーロッパの場合は、今回のサイトからの活動報告やディスカッションからはよく伝わってきませんでした。こういった「都市部と農村部の交流」が存在するのか、もし存在するとしても実態はどのようなものなのか、その辺りのことについてもっと知りたいと思いました。日本でうまくいっていることが、海外でうまくいくわけでもありません。おそらく、この分野の研究者の人たちが論文等で情報発信されているでしょうから、もっと勉強しなくてはいけません。そのためにも、今回のような交流を今後も重ねていくことが必要だと強く思いました。

▪️さて、3日間にわたって開催されたシンポジウムが終了しました。朝食と昼食はホテル内でしたが、夕食はホテルではなく、新橋まで出かけて滋賀県庁の皆さんとご一緒させていただきました。というのも、ホテルの食事は庶民には高すぎるからです。新橋ですが、ものすごい人でした。大阪梅田でも人の多さに圧倒されるのですが、東京だとなおのこと…という感じでした。これからの人生で東京に暮らすようなことは無いと思いますが。今は、滋賀がちょうど良いのかもしれません。

「高校生のキャリアデザイン事業」

▪️個人的に「推し」の高島市。その高島市の取り組み「高校生のキャリアデザイン事業」です。とっても素敵な取り組みだと思います。なにか高島市の本気度が伝わってくるような気がします。高校生に話をされた大人の皆さんにとっても大切な経験になったようです。

▪️高校生の皆さんには、学校を卒業したあと、そのまま高島市で働くのもよし、外で働いて将来再び帰ってきて働くのもよし、もっといえば、高島市には帰ってこれなくても、「関係人口」としてずっと自分の故郷に関わり続ける…というのもありかな。高島市で生き生きと働いておられる方と話をして、「私もあんな大人になりたい」と思ってくれたんじゃないでしょうか。

着々と準備が進んでいます。

▪️金曜日2限は「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部「社会共生実習」)。GIAHSの国際シンポから、大学の普段の仕事に気持ちを切り替えました。エンパワの2チーム、チーム「マリーゴールド」とチーム「リーラ」、頑張っています。着々と準備が進んでいます。

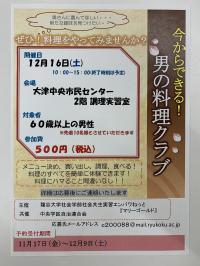

▪️チーム「マリーゴールド」は、中央学区役員の有志の皆様と一緒に、「男の料理クラブ」に取り組んでいます。先月は、予行演習をしました。メインは「餃子」。あとは「胡瓜のたたきの中華風」、「だし巻き」、「エノキのバター焼き」かな。「だし巻き」は調理器具がよくなく、あまりうまくいきませんでした。ということで、今月の本番16日では、「餃子」、「胡瓜のたたきの中華風」「エノキのバター焼き」に加えて、「卵とわかめの中華風スープ」と「厚揚げの肉巻き」の予定です。豪華です。本番は私も参加します。予行演習は孫の七五三のため参加できませんでした。1枚目の写真は当日の進行に関して相談をしているところです。料理の写真は予行演習の時ものです。

▪️チーム「リーラ」は、今週の日曜日に、中央学区のイベントに参加します。このイベント琵琶湖汽船のビアンカの中で開催されます。つまり、琵琶湖を航行しながら開催されるのかな。「リーラ」は、このイベントで、子ども向けの工作コーナーを担当します。担当しながら、中央学区子ども会育成連絡協議会が開催している「キッズクラブ」の宣伝と、一緒に子ども達の「遊び」を支援するスタッフを募集するようです。保護者の皆さんに、楽しみながらキッズクラブの運営に参加しませんかと呼びかけます。写真は、子ども向け工作コーナーで作る作品の「完成品」を用意しています。天気が良かったらいいね。

「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」(2)

▪️国連FAO(国連食糧農業機関)主催の「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」の2日目。午前中に、世界農業遺産「琵琶湖システム」に関して、滋賀県庁農政水産部農政課の課長さんと一緒に報告を行いました。

▪️国連FAO(国連食糧農業機関)主催の「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」の2日目。午前中に、世界農業遺産「琵琶湖システム」に関して、滋賀県庁農政水産部農政課の課長さんと一緒に報告を行いました。

▪️私は、滋賀県で取り組まれている「魚のゆりかご水田」の取り組みを社会関係資本の概念を通して分析して明らかなったことをもとに、GIAHSサイトとして今後の展望や課題等についてお話をしました。ヨーロッパから参加されている皆さんも、強い関心を持って質問やコメントをしてくださいました。ほっとしています。今回は、同時通訳の方は、ここにはいらっしゃいません。zoomがあるので、海外で通訳してくださっているようなのです。びっくり。そういう時代になったのですね。

▪️今回のシンポジウムでは、世界農業遺産(GIAHS)に認定された国内外4つのサイトから報告が行われました。ひとつはスペインのバレンシアのサイトですが、あとの3つは国内のサイトになります(ちなみに、「能登里山里海」は3日目に行われます)。

・森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム

・にし阿波の傾斜地農耕システム

・オルタ・デ・バレンシアの歴史的灌漑システム

・能登の里山里海

▪️これらのGIAHSに認定されたサイトからの報告意外にも、国内の過疎地域の農村開発の事例、イタリアのバンテレリア島における農村開発の事例、OECDが取り組む農村開発の取り組みについても報告が行われました。3日目は、ディスカッションになります。同時通訳が入るわけですが、やはり全てが伝わるわけではないし、かなり疲れるわけですが、なんとか役割を果たせるように頑張りたいと思います。

▪️ホテルの窓からは、レインボーブリッジ がドーンと見えます。これが「あの、レインボーブリッジなんか」と思いました。マジで、私っておのぼりさんなの…という感じです。