garmin社のスマートウォッチ

■ちょっと汚いもの(私の左腕)をお見せしているかもしれませんが、ご容赦ください。この時計、数年前に息子からプレゼントしてもらったものです。garmin社のスマートウォッチです。「手首に装着するだけで心拍データが計測できるランニングウォッチ」なんだそうです。ランニング用の時計なんですね。心拍だけでなく、最大酸素摂取量、予想タイム、リカバリーアドバイザー、Gセンサー内蔵、ライフログ、スマートフォン連携に対応、ミュージックコントロール…どう見ても、これってアスリート用ですね。商品名も「ForeAthlete235J」ですし。まあ、いろんな機能がついているようなのですが、その使い方については、これからマニュアルを読んで勉強します。今は、ただの腕時計でしかありません。

■ちょっと汚いもの(私の左腕)をお見せしているかもしれませんが、ご容赦ください。この時計、数年前に息子からプレゼントしてもらったものです。garmin社のスマートウォッチです。「手首に装着するだけで心拍データが計測できるランニングウォッチ」なんだそうです。ランニング用の時計なんですね。心拍だけでなく、最大酸素摂取量、予想タイム、リカバリーアドバイザー、Gセンサー内蔵、ライフログ、スマートフォン連携に対応、ミュージックコントロール…どう見ても、これってアスリート用ですね。商品名も「ForeAthlete235J」ですし。まあ、いろんな機能がついているようなのですが、その使い方については、これからマニュアルを読んで勉強します。今は、ただの腕時計でしかありません。

自撮りの際のスマホの持ち方

■先日、1年生の吹奏楽部部員の学生さん、Mくんに教えてもらいました。「部長、自撮りはこうやって撮るんですよ」と教えてもらったのです。写真は、その「持ち方」です。スマホのボディを人差し指と小指で固定して、親指でシャッターを押す(ちょんと触る)らしいです。正確には、触って離した時がシャッターを切ることになるのでしたね。こういう「持ち方」知らなかったな〜。皆さん、知ってましたか。facebookで知り合いに聞いてみると、私のような年寄りは、ほとんどの人がこの「持ち方」を知りませんでした。Mくん、ありがとうございました。ちなみに、写真のスマホは、自撮りモードになっていませんね。すみません。ほんまは、私の顔が写ってないとあかんわけで。

■先日、1年生の吹奏楽部部員の学生さん、Mくんに教えてもらいました。「部長、自撮りはこうやって撮るんですよ」と教えてもらったのです。写真は、その「持ち方」です。スマホのボディを人差し指と小指で固定して、親指でシャッターを押す(ちょんと触る)らしいです。正確には、触って離した時がシャッターを切ることになるのでしたね。こういう「持ち方」知らなかったな〜。皆さん、知ってましたか。facebookで知り合いに聞いてみると、私のような年寄りは、ほとんどの人がこの「持ち方」を知りませんでした。Mくん、ありがとうございました。ちなみに、写真のスマホは、自撮りモードになっていませんね。すみません。ほんまは、私の顔が写ってないとあかんわけで。

お払い箱になった「テレビ会議システム」

■ 今日は、大学本部のある深草キャンパスへ。4限は留学生のための授業「日本の社会と文化B」でした。だいぶ慣れてきましたかね。ええと、私がですよ。その後は、リュックに入れたiPadを使い、zoomで世界仏教文化研究センターの会議に出席しました。研究室は深草キャンパスにはないので、研究部にお願いをして共同研究室をお借りしました。5人の会議でした。もはや当たり前のことですが、深草キャンバス、大宮キャンバス、瀬田キャンパスとバラバラに離れていても、zoomだと簡単に会議ができます。さらにそのあとは、学生さんたちの代表と大学執行部の教職員の皆さんとの話し合いの場(全学協議会といいます)に、Google Meetを使って参加しました。話し合いの場には来ずに、オンラインで傍聴するように…との指示があったので、引き続き共同研究室で傍聴しました。

■ 今日は、大学本部のある深草キャンパスへ。4限は留学生のための授業「日本の社会と文化B」でした。だいぶ慣れてきましたかね。ええと、私がですよ。その後は、リュックに入れたiPadを使い、zoomで世界仏教文化研究センターの会議に出席しました。研究室は深草キャンパスにはないので、研究部にお願いをして共同研究室をお借りしました。5人の会議でした。もはや当たり前のことですが、深草キャンバス、大宮キャンバス、瀬田キャンパスとバラバラに離れていても、zoomだと簡単に会議ができます。さらにそのあとは、学生さんたちの代表と大学執行部の教職員の皆さんとの話し合いの場(全学協議会といいます)に、Google Meetを使って参加しました。話し合いの場には来ずに、オンラインで傍聴するように…との指示があったので、引き続き共同研究室で傍聴しました。

■学生さんたちからは世界仏教文化研究センターに関わる質問は出てこないので、私が何かお話をするわけでもないのですが、一教員としてはいろいろ勉強になりました。社会学部が深草キャンパスに移転することで、玉突き的にいろんな課題が生まれて、そのことは学生の皆さんの活動にも影響を与えている、与える可能性があるということがよく理解できました。

■ところで、お借りしていた共同研究室の隅を見ると、「テレビ会議システム」が置かれていました。今は、コロナのために会議も、主にteamsやzoomが、授業の場合もGoogle Meetを使って行うようになり、この「テレビ会議システム」、現在では全く使われなくなっています。私が研究部長を務めているときは(2015年〜2016年)、「テレビ会議システム」が大活躍をしていましたが、技術革新で、あっという間にお払い箱になってしまいました。個人的な印象ですが、急に必要とされなくなった、時代遅れになった…そんな感じです。「テレビ会議システム」は機械ですが、なにか寂しさを漂わせているような気持ちになります。「長い間お疲れ様でした」という声をかけてもらえるわけでもなく、忘れ去られているかのようです。

SNS サービスの終了

■家族専用のSNSがあります。祖父母、子供、孫の間で写真やメッセージを投稿するSNSです。我が家では、「wellnote」というSNSを利用していました。その「wellnote」が突然サービスを終了するといってきました。おそらく、最初、登録するときに、「突然サービスを停止するかもしれないけれどわかっといてよね」というようなことを書いた文書にOKしているんでしょうね。そういうのがあっても、おそらくきちんと読んでいませんけけど。

■私には2人孫がいますが、上の孫が誕生してから5年以上、ずっとwellnoteを使ってきました。祖父母、子供、孫に加えて、曽祖父母もとても楽しみにしていました。曽祖父母は、プレゼントしたiPadでひ孫の成長を楽しみにしてきたのです。それが突然のサービス終了です。しかも、これまでの投稿はデータとして一括してダウンロードできないというのです。ひとつひとつ写真を各自でダウンロードしてくださいね、文書の方については知りません…って感じです。なんというか、もうちょっとなんとかならないのかな。終了は確か年末かな。ちょっとショックです。

■こんなことをfacebookに書いたところ、知り合いの方がコメントをくださいました。

とても無責任な話だと思います。我が家はかなり前に「wellnote」から「みてね」というSNSに移行しましたので、被害は比較的少ないかもしれません。しかしこの「みてね」も今後どうなることやら、です。

SNSの世界はこういう無責任なことがよく起こります。ランニング関係の「JOGNOTE」というSNSがあったのですが、これも数年前にとつぜん閉鎖となり、ラン友たちがSNS難民となって右往左往しました。あの時、この世界の危うさを痛感しました。

■「SNS難民」、「この世界の危うさ」。本当にそうだと思います。思ったように収益を得られなくなった時、あるいは経営上のお荷物になってきた時、バサっと切り捨ててしまっても法律的には何も問題がないのでしょう。しかし、法律では大丈夫にしろ、社会的にはこんな唐突な「終了宣言」は無責任と言われても仕方がないと思います。「LINE」であれば、そこで展開されるコミュニケーションはどんどん消えていきますから問題ないのかなしれませんが、家族で大切な思い出を保存できるような仕組みになっていたわけですから、これは多くの皆さんにとってショックということになります。実際、Twitterには、「wellnote」のサービス終了について様々なツイートが行われています。「10年以上続いたサービス終了のお知らせをたった27日前にするって衝撃」。本当にそうです。SNSが一定数の人びとにとっては、なかなか会えない方たちとのコミュニケーションツール、日々のインフラのようになっているのですから。

循環型コミュニティポイント「DOMO」

https://yamap.com/magazine/22766

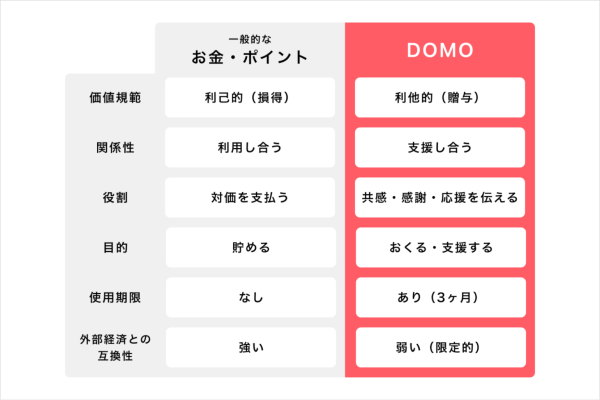

■特定非営利活動法人「琵琶故知新」が運営を目指している「びわぽいんと」と、根底にある考え方がかなり似ているなと思いました。最後の表ですが、価値規範、関係性、役割、目的ついては、かなり共通しているのでは無いかと思います。すごい!!と思ったことは、ポイントの使用期限です。ポイントを貯めても、3ヶ月経過すると腐ってしまうというのです。ポイントを贈ることを促す(無駄にしない)ために、このようにされているのだと思います。

オンラインのための道具

■新型コロナウイルス、今度はなんという名前のウイルスでしたかね?ひょっとすると第7波がやってくるかも…らしいですね。そうなると、再び、オンライン授業に戻ってしまうのでしょうかね。かりに、逆に、コロナが収束していったとしても、完全に対面式に戻ることはもう無いのではないかと思います。いろんな事情があって、オンライン授業が嫌だったり苦手な人たちがいる一方で、逆に、自分にはオンラインが向いているという人もいます。たとえば、片道2時間以上かけて通学している人。加えて、家庭の経済的な事情でアルバイトをたくさんしなくてはいけないという人もいます。そういう方の中には、オンラインだと助かるという人がいるのです。となると授業はハイブリッドということになります。今日は、このようなカメラが教室に固定してありました。「Web授業用常設カメラ(MEETUP)」というのだそうです。私自身は、まだ使ったことはありません。これは便利そうですね。今までは、教室にカメラとか三脚とか持ち込んで授業をしなければなりませんでしたが、もっと準備が簡単になりそうで。

■さて、昨日は午前中は授業でしたが、午後一番で大津の中心市街地にある商店街の活性化のことで学外からの相談がありました。大津市役所の商工労働政策課の職員さん、中心市街地にある3つの商店街連合会の会長さん、事務局長さんのお3人です。社会学部の課長さんにも同席していただき、龍谷大学の学外との連携を進めるRECの課長さんもご挨拶にお見えになりました。まだ相談の中身については書くことができませんが、新しい地域連携がうまく進んでいくと良いなあと思っています。

■その後は、世界仏教文化研究センターの打ち合わせでした。龍谷大学の将来計画である「龍谷大学基本構想400」に照らして、センター長を務めている世界仏教文化研究センターの複数の事業の進捗状況を確認し、事業内容の適切性を検証していく必要があるのですが、今回の打ち合わせはその作業の前提をきちんと整理することでした。まあ、なんとか、スッキリさせることができたのかなと思っています。もっとも、順調に進捗している事業もあれば、そうでない事業もあります。頑張ります。

■この後は、FD研修会でした。世界仏教文化研究センターの打ち合わせが長引いたので、出席が遅れてしまいました。今回の研修会のテーマは、さまざまな理由で大学での修学に問題を抱えている学生の皆さんくをどのように支援するのか…ということがテーマでした。多くの皆さんはteamsで参加されていましたが、私は学部執行部の皆さんと同じく6号館のプレゼンテーション室で参加しました。つまりハイブリッドで開催されたのです。対面式の会場にあったのが2枚目の写真の装置です。「MeetingOwl Pro」という製品のようです。このポットのような装置をテーブルの真ん中に置いてパソコンと繋ぐと、周囲の参加者も綺麗に写り、発言もきちんと拾ってくれます。かなり性能が優れています。これいいなあ。でもね、高いんですよ。10万円ほどするらしいです。授業用や会議用なので、大学で備品として複数台用意してもらえると有難いのですがね、どうやろね〜。

細口のポット

■昨日は帰宅時に、職場の最寄駅JR瀬田駅の近くにある、自家焙煎コーヒー&紅茶のお店「マウンテン瀬田」を訪れました。コロナ禍ということもあり、しばらくお店を閉めておられましたが、今日は開店していることを確認した上でやっと訪問できました。最近コーヒーのことを少しずつ勉強していることから、親切な店主さんにいろいろご教授いただきました。

■今日、ご教授いただいた上で購入したのは、まずは細口のポット。これまでは電気で沸かすケトルを使っていましたが、やはりコーヒーにはこういう細口のものが必要なんだそうです。もちろん、豆も購入しました。以前、こちらのお店でいただいたコスタリカのコーヒー豆です。飲んだ後に、鼻にふっと果物のような香りがするのです。もっとも、自宅でその味や香りが再現できるかどうか。美味しいコーヒーの淹れ方について説明したプリントもいただきました。いろいろ勉強です。お茶と同じようにコーヒーも奥が深いな。

コーヒーミル

■知人のfacebookの投稿で知ったコーヒーミルを、自分でも手に入れました。真似っこ(関西で言うところの「真似しー」)ですかね。これでコーヒーを楽しんでいます。とはいっても、自分自身、どこまでコーヒーの味わい方がわかっているのか…自信がありません。私の好みは、苦味の少ない、深煎りしていない軽い感じのコーヒー(だと思います…)。できれば、フルーティな、あるいはハーブのような香りがふっと鼻を抜けるような感じのものが好きです。ペーパードリップで淹れていますが、本当はサイフォンで淹れたコーヒーが好きです。まあ、自宅では保管が難しそうです。とりあえず、コーヒーミルが手に入ったので、インスタントやドリップバッグのコーヒーを飲むことは無くなりました。ところで、このコーヒーミル、挽いたコーヒーの粉の大きさを36段階で変えることができるそうなのですが、その辺りの使い方、まだきちんと理解できていないかなあ。まあ、試しながら、自分の好みの大きさを探していきます。

二酸化マンガンリチウム一次電池

■ 先週末のことですが、自宅のキッチンから、なにやら警告音らしき音が、ごくごく短い時間、聞こえてきました。一度だけではなく、短い警告音が何度も鳴るのです。繰り返し鳴るのです。音が発生しているのはどこだ?耳を澄ましても、どこからの音なのかすぐにはわかりませんでした。なかなかわからなかったのですが、とうとう発見しました。天井からでした。天井に取り付けてある「熱感知器」でした。天井からはずして中を確認すると、電池が無くなりそうであることがわかりました。警告音は、それを知らせるためのものでした。初めての経験だったので、少々焦りました。この電池、10年程持続するようです。次、電池の交換をするときは73歳。まだ生きていられるかなあと思ってしまいます。

■ 先週末のことですが、自宅のキッチンから、なにやら警告音らしき音が、ごくごく短い時間、聞こえてきました。一度だけではなく、短い警告音が何度も鳴るのです。繰り返し鳴るのです。音が発生しているのはどこだ?耳を澄ましても、どこからの音なのかすぐにはわかりませんでした。なかなかわからなかったのですが、とうとう発見しました。天井からでした。天井に取り付けてある「熱感知器」でした。天井からはずして中を確認すると、電池が無くなりそうであることがわかりました。警告音は、それを知らせるためのものでした。初めての経験だったので、少々焦りました。この電池、10年程持続するようです。次、電池の交換をするときは73歳。まだ生きていられるかなあと思ってしまいます。

■さて、電池のことについても。単3とかであればよかったのですが、専用の電池のようです。知人が教えてくれました。二酸化マンガンリチウム一次電池(リチウムイオン乾電池)というのだそうです。しかも、中の電解液がかなりな危険物なんだそうで、例えばコンビニ等で簡単に手に入るものではないようです。仕方がないので、amazonで取り寄せてなんとか再び設置することができました。使い終わった電池は、これも電気店に届けなければならないようです。やはり危険物なんですね。