大掃除と「ムーミンコミックス展」

■我が家も年末の大掃除が始まりました。そうなんですが、昨日28日は、ちょっと時間を作って「ムーミン75周年記念 ムーミンコミックス展」(滋賀県守山市・佐川美術館)に行ってきました。コミックス展、貴重な原画ですが、老眼のおじいさんが美術館で観覧するには、美術館内の証明は少し暗いし、もちろんこミックスですから絵も字も小さいし…。正直、ちょっと辛かったです。観覧しているのは、ほとんど若い方たち。老眼なんて関係ない人たちが、ほとんどのようでした。ところで、ムーミンに出てくる「おさびし山」って、英語だと「Lonely Mountains」なんですね。オサビシって、お寂しい…ってことなのか。わかっていませんでした。Ohsabichiという地名かと思っていました。お恥ずかしい…。まあ、それはともかく、せっかくなので、記念にクリアファイルと一筆箋をゲットしました。

■我が家も年末の大掃除が始まりました。そうなんですが、昨日28日は、ちょっと時間を作って「ムーミン75周年記念 ムーミンコミックス展」(滋賀県守山市・佐川美術館)に行ってきました。コミックス展、貴重な原画ですが、老眼のおじいさんが美術館で観覧するには、美術館内の証明は少し暗いし、もちろんこミックスですから絵も字も小さいし…。正直、ちょっと辛かったです。観覧しているのは、ほとんど若い方たち。老眼なんて関係ない人たちが、ほとんどのようでした。ところで、ムーミンに出てくる「おさびし山」って、英語だと「Lonely Mountains」なんですね。オサビシって、お寂しい…ってことなのか。わかっていませんでした。Ohsabichiという地名かと思っていました。お恥ずかしい…。まあ、それはともかく、せっかくなので、記念にクリアファイルと一筆箋をゲットしました。

■今日からいよいよ本格的に大掃除体制に突入しました。私はお節料理を作らない(作れない)代わりに、いろいろ大掃除で頑張ることになっています。まず午前から昼過ぎにかけて庭の掃除に取り組みました。美しかった紅葉もどんどん散って、葉はグランドカバーのタイムの上に落ちることになります。タイムの茂みの中にも入り込んでいます。それをできるだけ丁寧に取り除きました。かなり大変でしたが、嫌々渋々やっているわけではないので(庭の世話は好きだし)、綺麗になって気分は良くなるわけです。

■遅めの昼食の後、今度は1階の窓拭きを始めました。次に、玄関の内外のタイルに水をかけてデッキブラシで擦って汚れを落としました。それから、キッチンの排水の汚水枡の掃除も行いました。これは、結構大変だったなあ。油と洗剤が白く固まっているわけです。塊です。「これはなんぼなんでも、あかんやろ」ということで塊を頑張って取り除きました。驚くほどの量。まいりました。なんとか暗くなる前に、16時前に終りました。

■風呂は昨日、綺麗に仕上げたし、あとは、1階の床拭きと、2階の窓拭きだけです。これは明日に回します。そして最後は、2階の自分の書斎の整理整頓。これが難題なんですよね。昨日は、積読状態になっていた書籍を分類して、書架に収まる場所を作り、とりあえずテーマごとに配架。あとは書類の類だけです。これが本当に大変になります。日頃からきちんと整理整頓ができていないために、こんなことになっているわけなのですが…。この性格というか、傾向は、おそらく一生治らないだろうな。

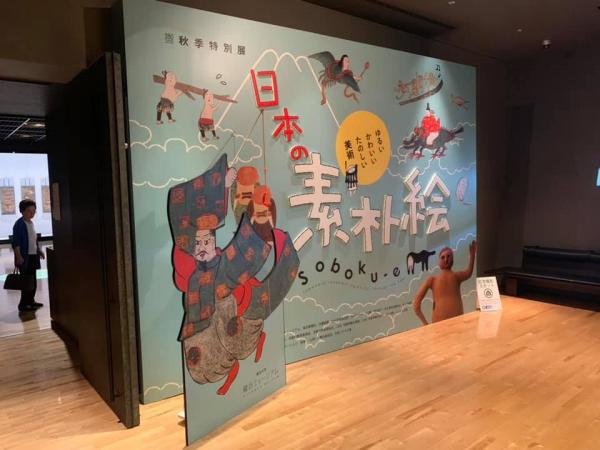

龍谷ミュージアム 特別展「日本の素朴絵 -ゆるい、かわいい、たのしい美術-」

■竜谷ミュージアムの特別展「日本の素朴絵 -ゆるい、かわいい、たのしい美術-」に行ってきました。楽しい企画展です。以下は、この企画展の概要です。ミュージアムの公式サイトから転載しています。

近年すっかり市民権を獲得した“ゆるキャラ”という言葉。「ゆるいマスコットキャラクター」の略語で、もともとは地方自治体が作った完成度の低い(=ゆるい)マスコットが評判となり、人気を博したものでした。

絵画史を紐解くと、実はこの「ゆるさを愛でる」志向は最近生まれたものではないことがわかります。日本では昔から、さまざまな形式の作品がゆるやかなタッチでおおらかに描かれ、大切にされてきました。それらは「うまい・へた」の物差しでははかることのできない、なんとも不思議な味わいをもっており、見る人を虜にするのです。

本展では、ゆるくとぼけた味わいのある表現で描かれたこのような絵画を「素朴絵」と表現します。とはいっても西洋絵画の「素朴派」とは異なり、「リアリズムを目指す人為的・技巧主義的な表現を超越した」という意味を含んでいます。

素朴絵はさまざまなものに登場します。絵巻、絵本、掛軸や屏風、ときには鑑賞の品として親しまれ、ときには庶民が手の届かない「うまい」作品の代替として、季節行事に使う道具に用いられ、仏画として信仰対象にもなってきました。また、白隠(はくいん)や仙厓(せんがい)ら禅僧など、高名な人物によって描かれた素朴絵も注目されます。

このような過程をたどると、素朴絵は、知識人や富裕層だけでなく、どの時代でも「庶民」が主体となって描き継がれ、残されてきた芸術といえます。

本展では、これまで本格的に取り上げられることのなかった、さまざまな時代・形式の素朴絵を紹介することで、名人の技巧や由緒ある伝来に唸るだけではない、新しい美術の楽しみ方をご提供します。

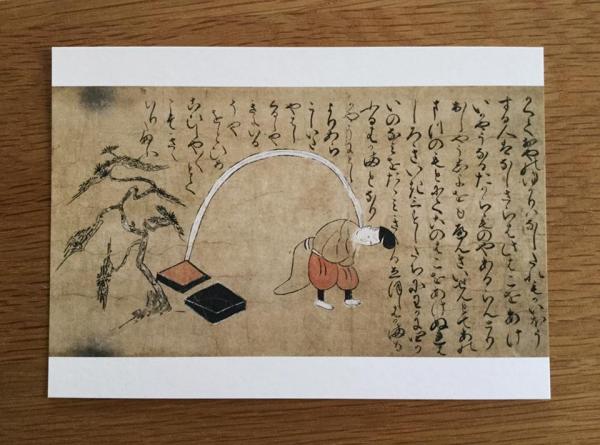

■観覧した感想ですが、とっても面白い。日本の漫画のルーツのひとつは、こういう文化的なセンスにるのかなと思いました。展示の中身を撮影できないので、観覧後、ミュージアムショップで購入した絵葉書で私の感じた面白さを説明したいと思います。これは、展示されていた「うらしま絵巻」の絵の絵葉書です。確かに、とっても可愛いわけですが、すごい強いインパクトがあります…。少しひいてしまいます。玉手箱の中の煙(おそらく、それは時間)が浦島太郎の延髄を直撃しています。何か、発想がホラーっぽいですよね。こういう絵を見ると、実写版「浦島太郎」という映画ってありじゃないかと妄想しました。

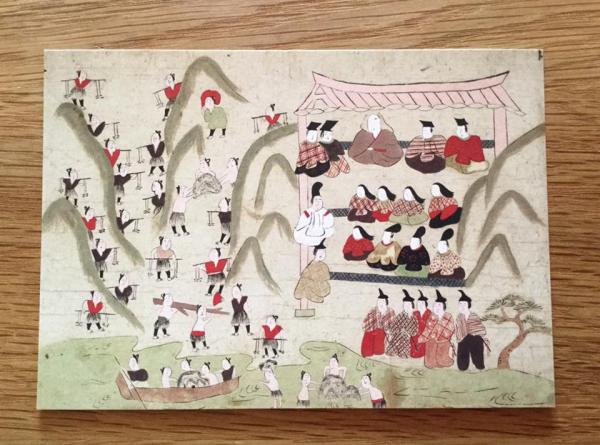

■これもミュージアムショップで購入した「つきしま絵巻」の絵葉書です。とっても可愛いい…のですが、大輪田泊(現在の神戸市兵庫区)造成の際、平清盛が人柱を立てたという伝説に基づいています。何か絵と内容にギャップがありすぎるな〜。この絵葉書のことをfacebookに投稿したところ、友人から連絡がありました。「この絵の右の館は新開地の辺りだが、大輪田泊はもう少し南の現在の和田岬辺り。あの周辺は上沢、下沢、水木、大開、塚本(塚はお墓)、入江、三河口という地名からもわかるように湿地帯で埋めなければ住めなかった。水害に遭わないように人柱が必要となった」と教えてくれました。友人は、この絵葉書のあたりが地元なのです。この絵の和田岬のあたりは、六甲山の山々から流下する湊川・苅藻川・妙法寺川によって運ばれた土砂が、さらに潮汐によって集積して形成された鳥のくちばしのように延びた堤防状の砂の堆積だったようです。平安時代の地図があれば、みてみたいものです。その砂の堆積を利用して港を作ろうとしたが難工事だったのです。だから、「人柱」の伝説が生まれたのです。難工事にも関わらず港の建設をしたかったのは、清盛が日宋貿易で莫大な利益を得ていたからです。当時、平氏の清盛は、市場競争中心の「グローバリズム推進派」でした。それに対して、東国の源氏は、農業重視の「反グローバル派」。源平の戦いは、そのような政治的路線の戦いでもありました。これだけ材料が揃っているのだから、NHKの「ブラタモリ」でも取り上げてくださいませんかね。

■ミュージアムショップでは、こんなグッズも購入しました。これは、「雲水托鉢図」と呼ばれていまる絵を使った、クリアファイル、手ぬぐい、絵葉書です。大正時代に描かれたものです。めっちゃ、可愛いいです。今日との街中では、おそらくは禅宗の僧侶だと思いますが、こうやって行列をしながら托鉢されています。以下の動画をご覧あれ。「ホーーーッ、ホーーーッ」。

東京に出張

◾️先週の土曜日、東京で第5回「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」が開催されました。会場は、公益財団法人・日本交通公社の会議室です。報告者は、東京工業大学の十代田朗さんでした。十代田さんからは、「都市と観光」というテーマでお話しいただきました。

◾️先週の土曜日、東京で第5回「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」が開催されました。会場は、公益財団法人・日本交通公社の会議室です。報告者は、東京工業大学の十代田朗さんでした。十代田さんからは、「都市と観光」というテーマでお話しいただきました。

◾️私は、この研究集会には参加を楽しみにしています。おそらく、特定のディシプリを超えた多様な分野の方達が集まってこられること、また現場の問題解決に積極的に関わっていこうという姿勢を強く持った方達が多いから…なのだと思います。「学問のための学問」のような議論はないし、つまらない学会政治のようなものもここにはありません。気持ちが良いのです。今回も、十代田さんの報告の後、参加者の皆さんとしっかりディスカッションをすることができました。勉強になりました。もちろん、懇親会もしっかりと楽しみました。

◾️土曜日は東京に宿泊して、昨日は、上野の東京国立博物館で開催されている「特別展 国宝 東寺 空海と仏像曼荼羅」と、国立科学博物館で開催されている「大哺乳類展2」の両方を観覧することにしました。両方とも音声ガイドも利用してしっかり勉強しました。昼食も摂らずに、5時間ちょっと連続での観覧は少し疲れましたが、大変勉強になりました。トップの写真は「特別展 国宝 東寺 空海と仏像曼荼羅」の会場で、唯一撮影が許されている帝釈天です。東寺の講堂の中には、空海が構想した仏像曼荼羅があり、たくさんの仏像を拝観することができます。会場で購入した図録の解説によると、以下のように説明されています。帝釈天は、仏教の守護神で、この仏像曼荼羅の左奥に配置されています。

東寺講堂の二十一体の立体曼荼羅は空海が構想したものです。如来や菩薩は金剛界曼荼羅、明王や天は金剛界に関連する経典を参考に選んだと考えられます。曼荼羅では如来と菩薩が同じ円内に描かれますが、講堂では如来、菩薩、明王がそれぞれ異なるグループとなって配置されます。その整然とした様子は、空海が理想とした曼荼羅の姿といえるでしょう。

◾️今回の仏像曼荼羅、実際に東寺でも拝観しているのですが、その時は「ただ拝観した」だけで、空海の意図がよくわかっていませんでした。今回はきちんとパネルによる解説やレシーバーによる音声解説もあり、素人私でも空海の意図していたことが理解できました。

◾️東京国立博物館の「特別展 国宝 東寺 空海と仏像曼荼羅」の後は、国立科学博物館の「大哺乳類展2」を観覧しました。東京国立博物館の方は、観覧されている方達の年齢層は中高年の方達が多いように感じましたが、国立科学博物館の「大哺乳類展2」には、親子連れでいっぱいでした。こちらも勉強になりました。例えば、遺伝子の分析からすると、鯨と、ブタやイノシシ、カバ、ウシ、シカ、キリンは近いグループになるのだそうです。ちょっとびっくりしました。(本文続く)

◾️東京国立博物館の「特別展 国宝 東寺 空海と仏像曼荼羅」の後は、国立科学博物館の「大哺乳類展2」を観覧しました。東京国立博物館の方は、観覧されている方達の年齢層は中高年の方達が多いように感じましたが、国立科学博物館の「大哺乳類展2」には、親子連れでいっぱいでした。こちらも勉強になりました。例えば、遺伝子の分析からすると、鯨と、ブタやイノシシ、カバ、ウシ、シカ、キリンは近いグループになるのだそうです。ちょっとびっくりしました。(本文続く)

柳平湖

◾️昨日は、昼間にJR山科駅のそばにあるカフェで、3回生ゼミの卒論の指導をしました。そのあと、そのまま草津市に行きました。草津市役所です。19日は長浜市役所で市長の藤井勇治さんにインタビューをさせていただきましたが、今回は草津市長の橋川渉さんにインタビューをさせていただきました。両日とも、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の大学連携政策研究事業 「県内高等教育振興のための政策研究事業」に関連するインタビューです。今回も、顧問の仁連孝明先生とご一緒させていただきました。

◾️昨日は、昼間にJR山科駅のそばにあるカフェで、3回生ゼミの卒論の指導をしました。そのあと、そのまま草津市に行きました。草津市役所です。19日は長浜市役所で市長の藤井勇治さんにインタビューをさせていただきましたが、今回は草津市長の橋川渉さんにインタビューをさせていただきました。両日とも、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の大学連携政策研究事業 「県内高等教育振興のための政策研究事業」に関連するインタビューです。今回も、顧問の仁連孝明先生とご一緒させていただきました。

◾️橋川渉市長へのインタビューを終えたあと、壁に飾ってあった絵に惹きつけられました。描かれている場所は、草津市志那町にある内湖の柳平湖である腰とがすぐにわかりました。昨晩は志那町で内湖保全に関する会議をしていたので、偶然なのですがちょっと驚きました。この絵を描かれたのは、大津市在住の画家、ブライアン・ウィリアムさんとのことです。

◾️エントリー「内湖保全の会議」では、上西恵子さんの写真を元にしたカレンダーについて紹介させていただきました。上西さんのカレンダーの9月と10月のページの写真は、このブラインアン・ウィリアムさんが描かれた場所とほぼ同じところになります。写真家である上西さん、画家であるブラインアン・ウィリアムさん、表現の方法は違いますが、お2人ともこの柳平湖のこの場所に注目されたことに、ちょっと感動しました。

関門海峡

◾️亡くなった母の自宅を売却しました。売却したのは、母が亡くなる前でしたが。その売却に先立ち、家の中に詰まった諸々のモノを処分しなければなりませんでした。よくもまあ、これだけのモノが詰まっていたものだと思うほど、モノでいっぱいでした。最初は、自分の力で整理しようと思っていましたし、いるものや使えるものと、いらないもの使えないものを分別しようとしていました。昭和生まれなので、どこかで勿体無いと思っていたのだと思います。そうしていつまでもモタモタしたいたのですが、売却するためのリミットが迫ってきて、最後は業者さんにお願いをしました。引っ越し会社から独立した方達が作った会社でした。さすがプロ、あっという間に家の中はスッからかんになりました。呆気ないくらいでした。お金は予想以上にかかりましたが、決断してよかったです。仕事をしながらだと、余程の馬力を投入しないことには無理だと思います。母の家は、新興住宅地の小さな家でしたから、まだよかったのですが、農村地域の何代も続いた大きな御宅の場合は、どれだけ大変かと想像します。

◾️亡くなった母の自宅を売却しました。売却したのは、母が亡くなる前でしたが。その売却に先立ち、家の中に詰まった諸々のモノを処分しなければなりませんでした。よくもまあ、これだけのモノが詰まっていたものだと思うほど、モノでいっぱいでした。最初は、自分の力で整理しようと思っていましたし、いるものや使えるものと、いらないもの使えないものを分別しようとしていました。昭和生まれなので、どこかで勿体無いと思っていたのだと思います。そうしていつまでもモタモタしたいたのですが、売却するためのリミットが迫ってきて、最後は業者さんにお願いをしました。引っ越し会社から独立した方達が作った会社でした。さすがプロ、あっという間に家の中はスッからかんになりました。呆気ないくらいでした。お金は予想以上にかかりましたが、決断してよかったです。仕事をしながらだと、余程の馬力を投入しないことには無理だと思います。母の家は、新興住宅地の小さな家でしたから、まだよかったのですが、農村地域の何代も続いた大きな御宅の場合は、どれだけ大変かと想像します。

◾️さて、殆どのモノは処分したのですが、自宅に持って帰ったものもあります。一部の食器、重要な書類、アルバムや写真…。そして絵画です。「文化資本」の蓄積がない家でしたが、どういうわけか絵画が飾ってありました。両親が自分たちの趣味で買い求めたというよりも、絵を描くことが好きな知人から贈ってもらったり、知人の画家から購入したりという感じでしょうか。写真は、その知人の画家の水彩画です。今は、我が家に飾ってあります。色紙に描かれています。その画家の先生は、私の絵の先生でもありました。まあ、私の才能は開花しませんでしたが…。この水彩画は、関門海峡の風景を描いたものです。門司側から下関側を描いていると思います。この絵を見ながら、下関や北九州の小倉にいた頃のことを(5歳から10歳)、いろいろ思い出しています。

【追記】◾️母の自宅のモノを処分して色々思うところがあります。「終活」の諸々に関連してでしょうか。歳をとると、自分で家の中のモノを処分できなくなるのだと思います。亡くなった両親を見ていてそう思いました。処分には体力も気力も必要ですし。もし「終活」的な意味での「断捨離」を行うのならば、健康なうち、前期高齢者のうちにやってしまわないと、多分、子ども世代に迷惑をかけてしまうと思います。これを、「迷惑」といってしまうところが、今時なのですが…。それと、あとはエンディングノートですね。銀行や年金や役所関係のこと…全部を含めたことを、エンディングノートにきちんと書いておくことでしょうか。

2019年1月17日 神戸

■昨日は授業がなかったことから、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を発行してもらいに兵庫県まで出かけました。まずは、母が暮らしていた自治体の役所で、母の住民票の除票を発行してもらいました。人が亡くなると、役所に死亡届が提出され、住民票から登録が抹消されたます。その抹消された住民票のことを除票と言います。この除票の後は、そのあとは本籍地である神戸に移動して戸籍抄本を受け取りました。郵送はできないとのことで、あらかじめ発行してもらえるように市役所のサービスコーナーに予約をしておきました。すべて電車に乗っての移動になりましたが、比較的スムースに移動することができました。

■昨日は授業がなかったことから、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を発行してもらいに兵庫県まで出かけました。まずは、母が暮らしていた自治体の役所で、母の住民票の除票を発行してもらいました。人が亡くなると、役所に死亡届が提出され、住民票から登録が抹消されたます。その抹消された住民票のことを除票と言います。この除票の後は、そのあとは本籍地である神戸に移動して戸籍抄本を受け取りました。郵送はできないとのことで、あらかじめ発行してもらえるように市役所のサービスコーナーに予約をしておきました。すべて電車に乗っての移動になりましたが、比較的スムースに移動することができました。

■夕方からは滋賀県庁で打ち合わせの仕事が入っていましたが、それまでは時間ができたので、高校の同窓生がボラティアとして参加されている震災関連の「追悼行事」を見学させていただくことにしました。メインとなる行事は暗くなってからだったので、残念ですが、三宮の東遊園地と新長田駅前の2箇所で、それぞれ募金をして、本当にちょっとだけの見学をさせていただきました。ボランティアをされている同級生のお2人からは、facebookでやり取りをしましたが、「テントの数も減り、小規模になっているのが気になりますが、続けることに意味があります」、「あの辺りは(新長田駅の辺り)、震災時は、火の手が上がったところです。今日も、当時を思い出した方々が話しかけて下さいました。辛い経験ですが、少しは、祈りに昇華できたのだろうか、等と考えたりしました」といったメッセージをもらいました。ちょっとだけその場にいただけですが、それでも私にとって大切な経験になりました。ニュースや新聞記事を拝見しましたが、東遊園地でのイベントの実行委員長の男性が、昨日は東京でアピールされていたようです。記憶を風化させないこと、そして被災地の横の連携や地域間のネットワークが大切になっているのですね。

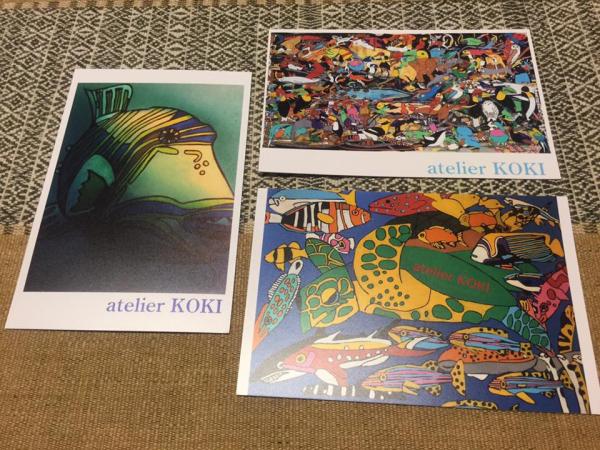

◾️2つの追悼行事を見学させていただくと同時に、とても短いですが、時間を作って西元町にある「フルーツカフェ サイタ!サイタ!」 を訪問しました。今日、1/17(木)から、「アトリエこうき展」が始まったからです。木下晃希くんの作品展です。木下くんは、芦屋にある特別支援学校に通学されている高校生です。広範性発達障がいを持っておられます。小さい時から絵を描くのがお好きで、図鑑や写真集で見つけた好きな写真を題材に絵を描いておられます。様々なアートコンクールでも入賞されています。なぜ、木下くんのことや彼の作品のことを知っているのかといえば、木下くんのお父さんの木下賢二さん、そしてこのカフェを経営されている採田賢志さんも、じつは学生時代に私が所属していた関西学院大学交響楽団の後輩にあたる皆さんだからです(学年でいえば、お2人とはかなり離れていますが…)。そうそう、もちろん、作品を鑑賞するだけではなく、こちらのカフェの名物であるフルーツパフェをいただきました。とても、美味しかったです。あまり還暦のおじさんというか、おじいさんが食べるものではないのかもしれませんが、私は大満足しました。「アトリエこうき展」を観覧した記念に、晃希くんの作品のポストカードも買わせていただきました。自宅で飾っています。

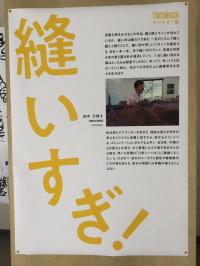

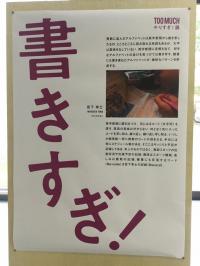

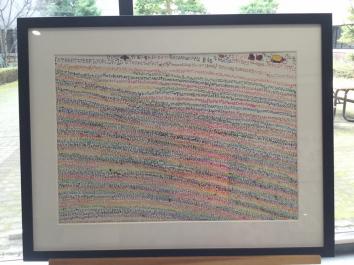

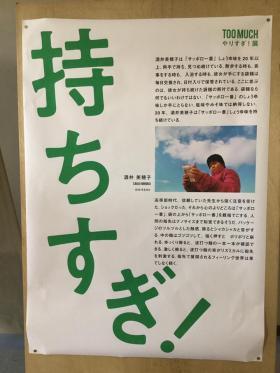

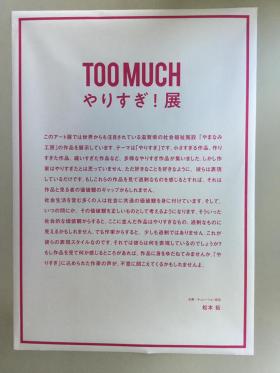

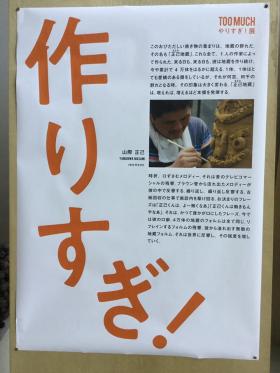

「TOO MUCH やりすぎ!展」

◾️現在、龍谷大学瀬田学舎2号館ではアート展が開催されています。「TOO MUCH やりすぎ!展」です。滋賀県の社会福祉施設「やまなみ工房」の作家さんたちの作品が展示されています。うちの大学院で博士号を取得した松本拓さんが、このアート展の企画とキューレーションを担当されています。以下は、松本さんからのメッセージです。

◾️現在、龍谷大学瀬田学舎2号館ではアート展が開催されています。「TOO MUCH やりすぎ!展」です。滋賀県の社会福祉施設「やまなみ工房」の作家さんたちの作品が展示されています。うちの大学院で博士号を取得した松本拓さんが、このアート展の企画とキューレーションを担当されています。以下は、松本さんからのメッセージです。

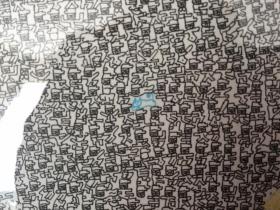

このアート展では世界からも注目されている滋賀県の社会福祉施設「やまなみ工房」の作品を展示しています。テーマは「やりすぎ」です。小さすぎる作品、作りすぎた作品、縫いすぎた作品など、多様なやりすぎ作品が集いました。しかし作家はやりすぎたとは思っていません。ただ好きなことを好きなように、彼らは表現しているだけです。もしこれらの作品を見て過剰なものを感じるとすれば、それは作品と見る者の価値観のギャップかもしれません。

社会生活を営む多くの人は社会に共通の価値観を身につけています。そして、いつの間にか、その価値観を正しいものとして考えるようになります。そういった社会的な価値観からすると、ここに並んだ作品はやりすぎなもの、過剰なものに見えるかもしれません。でも作家からすると、少しも過剰ではありません。これが彼らの表現スタイルなのです。それでは彼らは何を表現しているののでしょうか?もし作品を見て何か感じるところがあれば、作品に身をゆだねてみませんか。「やりすぎ」に込められた作家の声が、不意に聞こえてくるかもしれませんよ。

京都から神戸へ

◾︎先週の土曜日、龍谷ミュージアムへ行ってきました。「水木しげる魂の漫画展」が開催されており、翌日の日曜日が最終日だったからです。博物館の課長さんに「まだ来ていないでしょ‼️」とfacebookでご指摘を受け、「そうや、まだ行ってへんかったわ」と慌てて土曜日に観覧したというわけです。いや、課長さんにご指摘いただき、良かったです。結局、この水木しげるさん展覧会、来館者数は40,000人を超えたそうです。大学が運営する博物館としては、かなりの実績だと思います。素晴らしい。

◾︎さて、展覧会の中身ですが、詳しいことは別途エントリーしたいと思います。細かいことですが、水木しげるさんの水木というペンネームは、母校・兵庫県立兵庫高等学校のそばにある水木通りが元になっていることを確認しました。水木さんは、戦後、ここで「水木荘」というアパートを経営されていたのです。それはそれで良いのですが、どうしてペンネームになったのか。漫画展の展示で知ることができました。なるほど、なのですよ。

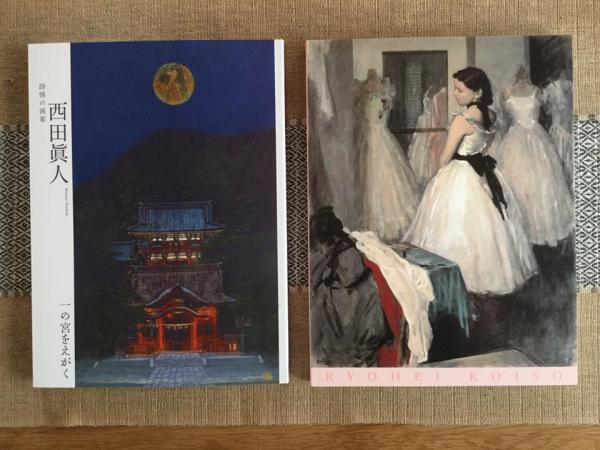

◾︎龍谷ミュージアムの「水木しげる魂の漫画展」を拝見した後、神戸の六甲アイランドへ移動しました。六甲アイランドには美術館が3つもありますが、そのうちの2つ、「神戸ゆかりの美術館」と「神戸市立小磯記念美術館」で、母校の先輩や大大先輩の展覧会が開催されていたからです。少し詳しく説明します。母校、兵庫県立兵庫高等学校の学年が6つ上、今年の春まで京都市立芸大で教員をされていた西田眞人先輩の「一の宮をえがく」が「神戸ゆかりの美術館」で、母校の前身である神戸第二中学校を卒業された小磯良平先輩(大大先輩ですね…)の「没後30年 小磯良平-西洋への憧れと挑戦-」が「神戸市立小磯記念美術館」で開催されています。最近、母校の同窓生の皆さんから、この2つの展覧会の招待券をいただけたこともあって、神戸まで出かけることにしたのです。こういう機会がないと、故郷の神戸に行くこともできません。

◾︎西田眞人さんの作品にはとても感動しました。日本画家である西田さんは、現在、全国各地にある一の宮と呼ばれる神社を訪ねて、その姿を日本画に描き続けておられます。今回の展覧会は、その中間発表のようです。絵画のことはよくわかりませんが、全国各地の一の宮とともにある自然、歴史、何故そこに祀られているのかといった理由についてまで、西田さんが想いを馳せるとともに感じ取られた事柄が、精緻で繊細な筆使いで作品の中に埋め込まれているかのように感じたからです。とても感動しました。この展覧会では、一の宮の作品に加えて、初期の神戸を描いた作品、阪神・淡路大震災、取材旅行をされたイギリスの風景をテーマにした作品、スケッチ、下絵も展示されていました。時間をかけて出かけて良かった…そう思える作品の数々でした。

◾︎西田先輩の後は、小磯大大先輩の展覧会です。小磯先輩は、教科書にも登場される歴史上の人物であり、誰しもがご存知の方なので、私のような者が説明するまでもありませんね。ただ、今回の展覧会で少し驚いたことがあります。戦争画(作戦記録画)です。軍部の要請で、このような作品も描かれていたのですね。その中には今年の夏に発見された、特攻隊員の肖像画もありました。もちろん、小磯良平といえば女性を描いた作品が有名なのであり、1941年に描かれた「斉唱」も実物を始めて拝見して感銘を受けました。また、展覧会全体を通してですが、その時々の西洋絵画先端の動きを注視し、そこから影響を受けつつ、画風変えてこられたこともよく理解できました。そういう意味で、勉強になりました。展覧会のタイトルにある「西洋への憧れと挑戦」の意味もよく理解できました。

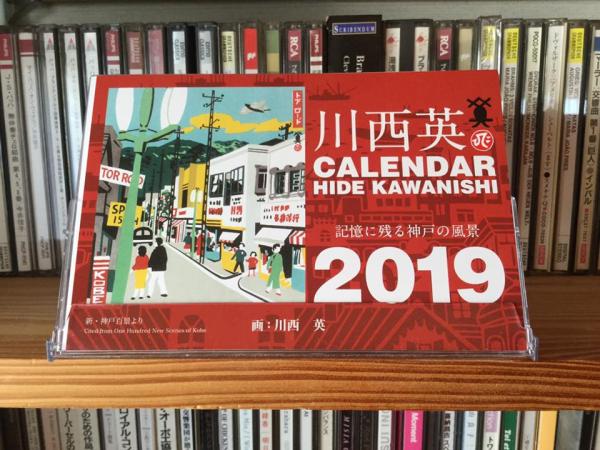

◾︎今回は、JR芦屋まで新快速、芦屋から住吉までは普通の須磨行き、そして住吉からは六甲ライナーに乗りました。「キョリ測」というアプリで作成した地図の画像をご覧ください。六甲ライナーに乗ったところを赤い線にしました(設定がジョギングになっていますが、これは設定ミスです)。六甲アイランドは、住宅地を造成する際に出た土砂で埋め立てた人工島です。1972年(昭和47年)に埋め立て工事に着工し、埋め立てが完了し、住宅が建設され入境が始まったのは1988年(昭和63年)3月になります。その頃は、すでに結婚して奈良県に住んでいて、神戸を訪れることはなくなっていました。ということで、今回、六甲アイランドには、生まれて初めて行ったことになります(たぶん…)。自宅へは、同じコースで戻りました。写真は、帰りの六甲ライナーから撮影したものです。東灘区の青木というところで生まれこともあり、この海と山が迫ったこの風景が、私の原風景かと思います。いつも通り、展覧会の図録を購入しました。「神戸市立小磯記念美術館」では、神戸の街の版画を残した川西英の、来年のカレンダーも購入しました。川西の作品は、幼い頃の記憶とともにある、私には懐かしい作品になります。