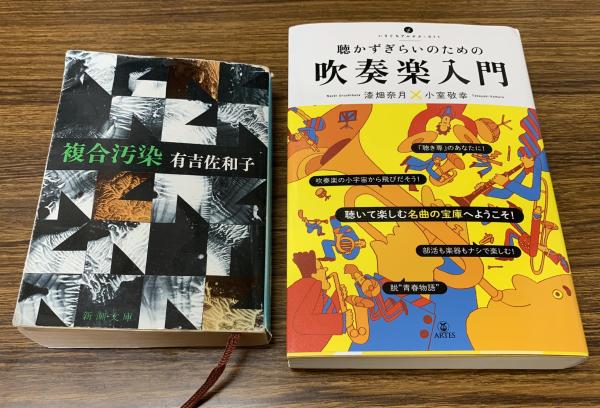

『聴かずぎらいのための吹奏楽入門 』と有吉佐和子『複合汚染』

▪️今日、リュックの中に弁当や水筒と一緒に入れてきた本です。ただいるだけの部長だけど、もっと深く吹奏楽を楽しめたらとの思いから購入しました。『聴かずぎらいのための吹奏楽入門 』。おそらくコンクールで多くの学校が演奏してきた50曲の解説が、漆畑奈月さんと小室敬さちさんのお二人の対談の形式で、丁寧に行われています。今は、YouTubeでいろんな演奏を簡単に知ることができるので、重ねて読むとわかりやすいのかもしれませんね。本の情報は、こちらからどうぞ。漆原奈月さんの情報は、こちらです。

▪️もう一冊は、有吉佐和子さんの(1931年- 1984年)『複合汚染』。有吉さんは、1984年に53歳で亡くなっておられるのですね。この本は、1975年に出版されました。私の年代以上、あるいは近い人は、この『複合汚染』について、それなりにご存じなのではないでしょうか。これから来年度にかけて取り組む仕事に必要かなと判断し再読しています。この本が出版された頃の社会状況も含めて理解したいからです。時代の文脈のようなものを再確認したいのです。さまざまな公害や環境問題に関係する市民運動にも影響を与えたのではないかと思います。

▪️この有吉佐和子さんについては、朝日新聞で環境社会学者の友澤悠季さんが解説を書いておられました。たまたま彼女とは、学会に関わることでオンラインで会議をすることがあったのですが、その会議の後に、解説を書いておられることに気がつきました。私が手元に持っているこの『複合汚染』は新潮文庫ですが、1995年に出版されたものです。この段階で四十刷。もう、紙は茶色くなっています。字が小さい…。

多文化共生

人口5,000人の内、その半数以上が中国人住民の「芝園団地」。「チャイナ団地」と言われた一方で、「多文化共生の先進地」とも言われてきた。約10年の活動を経て、自治会の事務局長がつかんだ「実像」とは何か。日中国交正常化50周年とも、浅からぬ縁がある芝園団地の「真実」を記した書籍がここに! pic.twitter.com/M06NaDnaoq

— 芝園団地_・・・ (@shibazonodanchi) December 6, 2022

▪️この本を購入しました。手元に届いています。夏期休暇中に読みたいと思います。以下の記事では、この本の著者である岡崎広樹さんが、多文化共生のためのポイントなついて語っておられます。

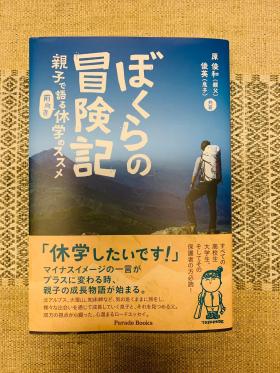

『ぼくらの冒険期 親子で語る前向き休学のススメ』(原俊和・原俊英)

▪️原俊和さんと息子さんの共著である『ぼくらの冒険期 親子で語る前向き休学のススメ』が手元に届きました。

▪️原俊和さんと息子さんの共著である『ぼくらの冒険期 親子で語る前向き休学のススメ』が手元に届きました。

▪️かつてフルマラソンに取り組んでいた頃がありました。その始まりは2012年、54歳の時になります。もちろん、自分からフラマラソンに取り組もうと発心したわけではありません。その時の社会学部教務課長が原俊和さんでした。社会学部教務課で、突然、私の方に歩み寄ってこられ、「せんせー、フルマラソンを走りましょう。私が指導します」と言われたものですから、あまり深く考えずに「はい」と答えてしまったのでした。

▪️原さんのご指導で順調に身体が変化していきました。小手調べのハーフマラソンも、原さんの予想を超える時間でゴールできました。次は、フルマラソンです。フルマラソンへの初挑戦は、2012年11月23日の「福知山マラソン」でした。なんと、原さんに伴走していただきながらの初挑戦でした。原さん、優しい方です。行動力のある方だと思います。ところが、残念ながら、私は28kmあたりで、右ふらはぎの肉離れのためリタイアしてしまいました。残念。その日、リタイアしたマラソンの後、原さんのお宅にご招待いただきました。その時にお会いしたのが、原さんと共著者である長男の俊英くんでした。俊英くんはまだ中学1年生でした。坊主頭の小柄でかわいらしい少年でした。懐かしいです。

▪️この本は、俊英くんが1年間大学を休学し、日本中を旅して、いろんな方達に出会いながら成長していく冒険記です。そういう息子さんを信じて応援する父親の原さんにとっても冒険記なのだと思います。だから、タイトルは「ぼくらの」になっています。私も含めて多くの親は、もし子どもが1年間大学を休学して旅をしたいなどというと、「何をアホなこというてるねん、ちゃんと勉強して、就職しなさい」と言うのではないかと思います。原さん、そして原さんの奥様であり俊英くんのお母様でもある純子さんは、違っていました。ご夫婦は、お子さんを信じて、お子さんが本気になってやりたいこと、取り組みたいことを懸命に応援されてきました。この続き、皆さんも実際にこの本を手に取ってお読みいただければと思います。

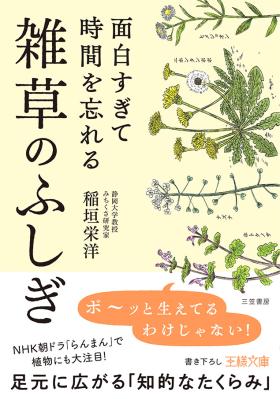

『面白すぎて時間を忘れる 雑草のふしぎ』(稲垣栄洋・著)

■この前の土日は、龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートのリハーサルと本番でした。私は、ただいるだけの部長で何もしていないのですが、いることが仕事かと思っています。というわけで、週末は庭の世話ができませんでした。

■この前の土日は、龍谷大学吹奏楽部のサマーコンサートのリハーサルと本番でした。私は、ただいるだけの部長で何もしていないのですが、いることが仕事かと思っています。というわけで、週末は庭の世話ができませんでした。

この季節、1週間庭の世話ができないと、みっともなくなってしまいます。雑草ってすごいですね。気持ちもなんだか落ち着きません。半日ほど余裕があれば、徹底して世話をするのですが…。明日は、午前中が授業、午後からは血糖値の検査。明後日と明明後日は、午前中が授業で午後からはヨシ群落の保全や管理に関する調査。金曜日は終日大学…。となると、次の土曜日まで庭の世話ができません。

■そうそう、雑草といえば、最近こういう本を読みました。『面白すぎて時間を忘れる 雑草のふしぎ』。稲垣栄洋さんの本です。この稲垣さん、『生き物の死にざま』という本が話題になりました。この『雑草のふしぎ』も非常に面白い。様々な雑草の生き残りのための戦略、すごいです。で、この本の面白いというか、笑ってしまうというか、納得してしまうのは、雑草からの学びを短いに文章にまとめているところです。例えば、メヒシバの場合…、「自分にとっての『強み』を発揮できる場所を考えてみる」です。セイヨウカラシナの場合…、「『相手の欠点』をうまく生かせないか考えみる」です。

1号館前のハス

■以前にも投稿しましたが、瀬田キャンパス1号館前の噴水の周囲ではハスが栽培されています。とうとう、花が咲きました。ただ、開花は早朝なので、残念ながら写真を撮ったときは花は閉じかけていますね(11時前)。このハスの栽培、学生さんたちが取り組んでおられます。龍谷大学は仏教系の大学ですし、ハスは仏教と深い縁がある植物です。おそらく、このプロジェクトの背景には、このようなことがあるのかなと推察しています。

■以前にも投稿しましたが、瀬田キャンパス1号館前の噴水の周囲ではハスが栽培されています。とうとう、花が咲きました。ただ、開花は早朝なので、残念ながら写真を撮ったときは花は閉じかけていますね(11時前)。このハスの栽培、学生さんたちが取り組んでおられます。龍谷大学は仏教系の大学ですし、ハスは仏教と深い縁がある植物です。おそらく、このプロジェクトの背景には、このようなことがあるのかなと推察しています。

『仏像がハスの花の上に座っている理由とは?』という新書があることを知りました。こちらの新書の書評では、次のように解説されています。

お寺の庭の池で目にすることも多い「ハス」。蓮華座と呼ばれるハスの花の台座に座ったり、ハスの花を挿した水差しを持つ仏像もあるように、古くから極楽浄土に咲くにふさわしい神聖な存在とされてきたハス。地の底の汚れた不浄の泥の中から茎を伸ばし、清浄な花を咲かせるハスの姿は、「善と悪、清浄と不浄が混在する人間社会の中に、悟りの道を求める菩薩道」にたとえられたといいます。

■少し不思議なのは、美しいハスの花を咲かせているのは泥の中にある根っこ(蓮根)です。泥の中の栄養を吸収して美しい花を咲かせているのであって、泥がないとハスも美しい花を咲かせることができません。たぶん。社会学者なので専門家に聞かないわかりませんが。そのあたりのことは、この本ではどう説明してあるのかなと気になります。また、仏教的にもそのことをどう説明されてきたのかも、気になりますね。

■少し不思議なのは、美しいハスの花を咲かせているのは泥の中にある根っこ(蓮根)です。泥の中の栄養を吸収して美しい花を咲かせているのであって、泥がないとハスも美しい花を咲かせることができません。たぶん。社会学者なので専門家に聞かないわかりませんが。そのあたりのことは、この本ではどう説明してあるのかなと気になります。また、仏教的にもそのことをどう説明されてきたのかも、気になりますね。

【追記】■関連する投稿です。

瀬田キャンパスのハス、台風と休講のこと。

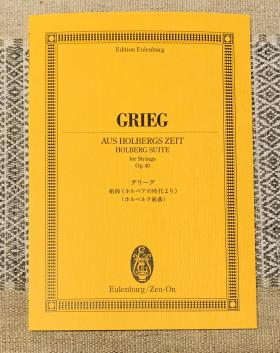

組曲「ホルベアの時代より」

■先日のことになりますが、帰宅するとamazonから小さな荷物届いていました。ノルウェーの作曲家、エドヴァルド・グリーグが作曲した組曲「ホルベアの時代より」、弦楽合奏のための組曲のスコアでした。この作品、最近のマイブームなんです。よく通勤時に聞いています。よく聞くものですから、この作品のもっと細かなことまで知りたいと思い、スコアをamazonに注文したのです。どのような作品なのか。言葉では表現できないので、よろしければこのYouTubeをご覧いただければと思います。

■先日のことになりますが、帰宅するとamazonから小さな荷物届いていました。ノルウェーの作曲家、エドヴァルド・グリーグが作曲した組曲「ホルベアの時代より」、弦楽合奏のための組曲のスコアでした。この作品、最近のマイブームなんです。よく通勤時に聞いています。よく聞くものですから、この作品のもっと細かなことまで知りたいと思い、スコアをamazonに注文したのです。どのような作品なのか。言葉では表現できないので、よろしければこのYouTubeをご覧いただければと思います。

■ここで少し話は変わります。学生時代に所属していた関西学院交響楽団の先輩と後輩の皆さんのうち、東京に暮らしておられて、なおかつピアノが好きな方達が集まってピアノの練習発表会?!を開催されています。その発表会には、お世話になった先輩(とはいえ、私が浪人しているので同い年の女性)が参加されています。先日、この発表会に参加されている1人の後輩の方の投稿を拝見すると、その先輩がピアノでこの「ホルベアの時代より」の「前奏曲」を演奏されたことがわかりました。私は、よく知らなかったのですが、作曲家グリーグは、弦楽合奏の前に、まずはピアノの独奏のためにこの作品を作曲していたようです。先輩は、そのそもそもの作品を演奏されたのです。そのことを先輩ご自身から教えていただきました。こちにのYouTubeをご覧ください。もし、お時間があれば弦楽合奏とお聴き比べください。

発熱

■2020年度のコロナ感染拡大以来、風邪をひくことがなくなりました。新型コロナに感染しないように、きちんとマスクをしていましたし、丁寧に手洗い等も実践してきたので、結果として、風邪を引くこともなかったのかなと思います。発熱することも全くありませんでした。これ、あくまで素人の考えなんですが。ところがです。一昨日から発熱してしまいました。といっても、37.5℃程度なので、微熱ですね。「なんや、たいしたことないやん」と言われそうですね。ただ、私自身は、発熱に強くなく、この程度ででもしんどくてぐたっときてしまいます。滅多にないことなのですが、38℃レベルまで熱が上がると生きている心地がしません。

■2020年度のコロナ感染拡大以来、風邪をひくことがなくなりました。新型コロナに感染しないように、きちんとマスクをしていましたし、丁寧に手洗い等も実践してきたので、結果として、風邪を引くこともなかったのかなと思います。発熱することも全くありませんでした。これ、あくまで素人の考えなんですが。ところがです。一昨日から発熱してしまいました。といっても、37.5℃程度なので、微熱ですね。「なんや、たいしたことないやん」と言われそうですね。ただ、私自身は、発熱に強くなく、この程度ででもしんどくてぐたっときてしまいます。滅多にないことなのですが、38℃レベルまで熱が上がると生きている心地がしません。

■今日はようやく発熱もおさまり、シャキッと起床できました。義理の両親のお世話の関係で、我が家は昨日から私一人なのですが、今朝は、一番にシャワーを浴びて、ゴミ出しをして、庭に水を撒き、弁当を作って、朝食を食べて、風邪薬と持病の薬を飲んで出勤しました。このことをfacebookに投稿したところ、さっそくコメントをいただきました。「年を取ると、発熱するエネルギーも減少するようで、結構しんどくてもあまり熱は上がらない気がします」、「睡眠にもエネルギーがいるので、若い頃のように「いくらでも寝られる!」ではなくなるのでは!?」。

■こちらのインターネットの解説を拝見すると、同じような指摘をされています。

発熱は、細菌やウイルスに対する免疫反応の一つです。若い人では、これらの感染症の重症度に比例して高い熱が出るのが一般的です。しかし、高齢者では免疫反応が低下していることが多く、それほど熱が高くなくても、感染症が進んでいる場合があることが理由の一つと考えられます。高齢者で熱が出た場合は、かぜなどの呼吸器感染症でも肺炎に進行していたり、高熱を発する腎盂腎炎などの尿路感染症だったりすることがよくあるのです。

こうした病気を早く発見するには、ふだんから体温に注意を払っていることが大切です。少し高いだけの場合も油断せず、家族が顔色や食欲、その他の症状などにも目を向けて、病気のサインを見逃さないようにしましょう。

■なるほど…。先日、前期高齢者になったばかりですが、今回の発熱のことも簡単に考えないようにしないといけませんね。もし、微熱でも継続するようであれば、ちょっと考えないといけないかな…と思いました。とはいえ、薬のせいかもしれませんが、熱が下がり、しかも気持ちも良くなって通勤しました。気持ちよくなって…というのも薬のせいですね。

■なるほど…。先日、前期高齢者になったばかりですが、今回の発熱のことも簡単に考えないようにしないといけませんね。もし、微熱でも継続するようであれば、ちょっと考えないといけないかな…と思いました。とはいえ、薬のせいかもしれませんが、熱が下がり、しかも気持ちも良くなって通勤しました。気持ちよくなって…というのも薬のせいですね。

■今日の出勤のお供はファドでした。ファドとは、ポルトガルに生まれた民族歌謡のことです。ポルトガル語についてはわからないのですが、まあそんな気分になったのです。ポルトガルにも、また行くことができたらいいなと思います。ポルトガルに行ったのは1999年10月のことです。今から24年前のことです。行った年は分かりましたが、月まで記憶していませんでした。ポルトガルに行ったのとは科研費による調査でした。その科研費による調査研究の成果は、『文化遺産の社会学 ルーヴル美術館から原爆ドームまで』(荻野昌弘編,新曜社)にまとめられています。この本の中に調査に行った時の記録も残っていました。残念ながら、もう出版されていません。amazonでは古書として入手可能です。最初から値段の高い本でしたが、今はびっくりするような値段になっています。おそらくですが、今でも、買い求めて読んでくださる人がおられるのでしょうね。

ジャーマンアイリス

■狭い狭い敷地にある我が家、本当に猫の額ほどの庭しかないのですが、一応、裏庭があります。裏庭は、日があまり当たりませんが、それでも育つものを植えてあります。ハラン、シャガ、ジャーマンアイリスです。

■狭い狭い敷地にある我が家、本当に猫の額ほどの庭しかないのですが、一応、裏庭があります。裏庭は、日があまり当たりませんが、それでも育つものを植えてあります。ハラン、シャガ、ジャーマンアイリスです。

■ハランの葉は、ずいぶん昔のことになりますが、寿司の折箱などにギザギザにカットするなどの細工などして飾りとして入れてあったように記憶しています。今はもうプラスチックのものを使っていますが、私が子どもの頃は、まだこのハランの葉を使っていました(肉は、竹の皮でしたし…)。我が家では、正月のお節料理を入れる重箱の飾りで使いますね。

■シャガは、開花のシーズンが終わりました。これから楽しみなのは、ジャーマンアイリスです。数個、開花しました。結果として世話が良かったのかなあとは思いますが、例年と比較してたくさんの蕾が膨らんでいます。まあ、世話とはいっても、枯れた葉を丁寧に取り除き、肥料を適度にちょっとやった程度なんですが。しかも、ジャーマンアイリスは、基本的に「放任」していても、機嫌よく花を咲かせるらしいのです。これからの開花が楽しみです。

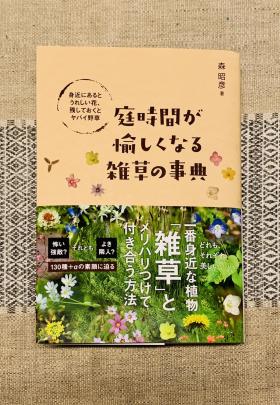

■庭の世話との関連で図書をご紹介します。どなたからの情報だったかな…。こんな本を入手しました。雑草と十把一絡げで捉えてしまうのではなく、ひとつひとつの個性を見極めると、付き合い方がわかってくる…そんな感じの本です。130種の情報が掲載されています。そのうち「超難敵!生命力抜群の面々」と解説されているものが50種もあります。ガーン😨。ドクダミもそのうちの一種類。注意しないと大変なことになりそうです。

「ありがとう 60th ぐりとぐら」特別サイト(福音館書店)

■自分が子どもの頃の気持ちを思い出します。私は子どもの頃から山脇百合子さんの絵がとっても好きでした。『ぐりとぐら』が世の中に出たのは、1963年です。自分の人生でいえば、まだ5歳の幼稚園児の頃です。今私は65歳です。『ぐりとぐら』が出版されてから60周年ということになります。ということで、福音館書店さんの方で、「ありがとう 60th ぐりとぐら」という特別サイトを開設されました。孫が2人いるおじいさんですが、こういう特別サイトが開設されたことをとても喜んでいます。facebookの自分の投稿について調べてみると、誕生50周年記念「ぐりとぐら展」等についてもシェアしていました。

■ただ、少し調べてみて分かったのですが、「ぐりとぐら」の絵を担当された山脇百合子さんは、2022年にご病気でお亡くなりになっていました。享年80歳。年齢からすると私とは16歳しか違いません。もっと年上の方と思っていました。『ぐりとぐら』が世に出た時は、私は5歳で、山脇さんは21歳でした。お若くしてデビューされたのですね。知りませんでした。

■このブログをお読みいただいている皆さんの中にも、幼い頃に「ぐりとぐら」を読んでいたとか、またご自身のお子さんのために読み聞かせをした経験があるという方もいらっしゃるかと思います。ぜひ、「ぐりとぐら」がお手元になくても、地域の図書館等で手に取ってご覧いただければと思います。きっと心に中が暖かい優しい気持ちでいっぱいになると思います。

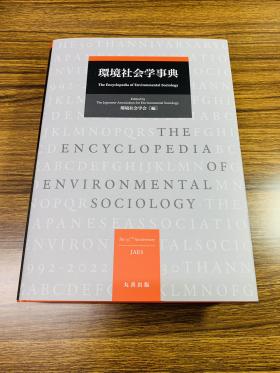

『環境社会学事典』(環境社会学会[編]、丸善出版)

■注文していた『環境社会学事典』(環境社会学会[編]、丸善出版)が手元に届きました。学会設立30周年の記念事業として、環境社会学会の総力を結集して取り組まれたものです。立派な時点ができあがったなあと思います。一項目につき見開き2ページ。コンパクトに説明がなされており、基本的な、また重要な文献がきちんとわかるようになっています。ご苦労様でした。事典ではありますが、専門分野の異なる方達や、大学院生の皆さんの研究ガイドとして活用できるのではないかと思っています。

■注文していた『環境社会学事典』(環境社会学会[編]、丸善出版)が手元に届きました。学会設立30周年の記念事業として、環境社会学会の総力を結集して取り組まれたものです。立派な時点ができあがったなあと思います。一項目につき見開き2ページ。コンパクトに説明がなされており、基本的な、また重要な文献がきちんとわかるようになっています。ご苦労様でした。事典ではありますが、専門分野の異なる方達や、大学院生の皆さんの研究ガイドとして活用できるのではないかと思っています。

■私も執筆に参加させてもらっているので、著者割引で少し安くなりました。社会学を専門にしている人でも、普通は購入しない事典かもしれません。とはいえ、この事典は、社会学を専門とせずとも、環境問題を研究される方であれば、購入する価値のある事典ではないかと思っています。ただし、環境社会学を専門とする人たちであれば、この事典のひとつひとつの解説の背後にある、メタ理論までも含めて読み取らなければ意味がないのかなとも思います。ページの間の火花のようなものを感じ取る必要があるでしょう。

■ところで、この事典の装丁を拝見して、「あれ…これどこかで見たことがあるような」と思いました。法政大学の堀川三郎さんのwebサイトとなんとなくデザインが似ていたからです。私の勘は当たっていました。カバーの裏を拝見すると、「装丁:堀川三郎+精文堂印刷・デザイン室」となっていました。