特別展「ブッダのお弟子さん-教えをつなぐ物語-」 展示映像の公開について

■以下は、龍谷ミュージアムからのお知らせです。

龍谷ミュージアムでは、2020年4月18日~6月14日を会期として、春季特別展「ブッダのお弟子さん -教えをつなぐ物語-」を開催する予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大の防止の観点から、誠に残念ながらこの開幕を中止することとしました。

この度、出品作品のご所蔵者をはじめとした関係者の方々のご理解を賜り、展覧会の模様を収めた映像を作成いたしました。

展覧会は中止となりましたが、本映像を通じて、展覧会を楽しみにされてれいた方々に少しでも展覧会の内容、雰囲気をお伝えできればと存じます。

なお、本展の出品作品や各作品の解説、分かりやすいコラムをまとめた図録の販売も行っております。併せてお手に取っていただければ幸いに存じます。

【動画公開期間:2020年7月1日 ~ 8月16日】

■残念ながら特別展は中止になりましたが、図録を販売されているようです。お買い求めください。詳しくは、以下をご覧ください。

春季特別展「ブッダのお弟子さん-教えをつなぐ物語-」の図録販売について

高齢者とまちづくり

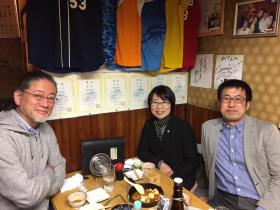

■先ずは、左の写真から。昨年の11月、彦根の農村地域で始める「終活を視野に入れたまちづくり」のキックオフミーティング…という名の呑み会を開きました。集まったのは、県職員OBで元副知事の田口宇一郎さん、滋賀県社会福祉協議会の谷口郁美さん、龍谷大学の非常勤講師で尼崎の西正寺の僧侶、お寺を地域に開いていく活動に取り組む中平了悟さんの皆さんです。一昨日は、そのうちの谷口さんと中平さんに再びお集まりいただき、人の終末「老→病→死」をシームレスに支えるために、医療と福祉と宗教が一体化した仕組みを地域づくりの中で生み出していくことはできないか…ということを課題にミーティングを行いました。福祉のプロである谷口郁美さんと宗教のプロである中平了吾さんのお二人と議論させていただき、いよいよプロジェクトも具体的な一歩を踏み出せるかな…という状況になってきました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のテーブルで、まずはガチで1時間半議論をしました(酒抜き)。そして、当然のように、その後は懇親です(酒あり)。お2人からは、実に有益なお話を伺うことができました。ありがとうございました。次は、彦根に現地で地域の皆さんもご参加いただく作戦会議を開催しようと思っています。

■2枚目の写真。こちらは昨日のものです。またまた大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。「あんたには、『利やん』しかないのか」と呆れられるのかもしれませんが、正直のところ「利やん」しかありません。まあ、それはともかく、この日は、大津市の中央学区にある市民センターで、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コース(社会共生実習・「地域エンバワねっと」)に関する、地元の皆さんとの定例の会議が開催されました。「大津エンパワねっとを進める会中央」です。この日は、地域の皆さんから興味深い提案がありました。地域で引きこもっていて高齢の男性を誘い出して、スーパーで一緒に買い物をして(スーパーで買い物をされたことがない…)、ちょっとした料理もできるようになっていただき…みんなでおつまみを作って飲み会をする「おつまみクラブ」という大津の街中でのプロジェクトの提案です。なんだか「楽しそう」ですね。これからの時代、地域における様々な活動には「楽しい」に加えて、心が満足する「嬉しい」や、胃袋が満足する「美味しい」も必要になってくると私個人は考えていますが、この「おつまみプロジェクト」はその3つの「しい」にぴったりの活動です。もちろん、これは基本的なアイデア、そしてアウトラインであって、ここに学生の皆さんが地域の皆さんと力を合わせて様々な知恵を付け加えて肉付けしていく必要があります。「大津エンパワねっと」を履修している学生の皆さんの挑戦が始まります。

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私の場合、地域づくりの活動のスタートやアイデアを涵養してく上で、必要不可欠な場所なのかもしれません。

もぐりの学生

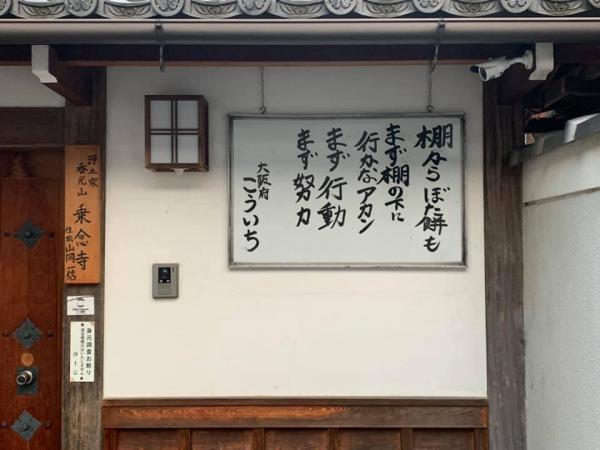

◾️今日から、堂々と「もぐりの学生」をさせていただくことになりました。学生なんて何十年ぶりでしょう。もぐっているのは、大宮キャンパスで開講されている実践真宗学研究科の「社会実践特殊研究(D)」です。この授業を担当されているのは高橋卓志先生。高橋先生には、2011年の春、東日本大震災の少し後に、社会学部で開いた小さな集会にご参加いただき、大変お世話になりました。そのようなつながりから、facebookでも投稿を拝見してきましたが、今回は先生に厚かましくも「先生の授業に遊びに行っても良いですか」と唐突にお尋ねしたのでした。高橋先生からは「どうぞお出かけください」とお許しをいただくことができました。

◾️大宮キャンパスに行くと、教室には11人ほどの大学院生がおられました。韓国から留学されている尼僧の方、そして私と同じ年配の一般市民の方以外は、見た目は普通の若者なのですが、ここは実践真宗学研究科ですから、当然のことながら、全員が浄土真宗の僧侶さんたちです。私自身は、他の学問分野の演習、しかも仏教の実践に関する研究に関する演習の「場」に居合わせた経験はなく、とても貴重な経験になりました。高橋先生のお話については、著作等を通してもそれなりに理解しているつもりですが、先生と若い僧侶の皆さんとのやりとり自体が、私にはいろんな面で勉強になりました。

◾️授業のある月曜日は、私は仕事を入れていません。先生のお話では、大学で教えるのはこれが最後…のようにもおっしゃっていました。高橋先生の授業で「もぐりの学生」ができるのも、これが最後かなと思うと、気合が入ります。さて、今日の授業の大きなテーマは、お寺の危機とは何か…ということでした。

・戒の問題。

・発心の問題。

・苦へのアプローチ。

・大量死・無縁死への認識。

・仏教に対する有用感の減少、見切り感の増大。

・いのちの定義の変化への対応。

◾️このような仏教を取り巻く現代社会状況が大きく変化しているのに、多くの僧侶はどれだけそのことを深く認識しているのか。実践真宗学研究科で学ぶ大学院生の皆さんに、高橋先生は、「苦の現場にいないと発心することができない」と直球のストレートで向かい合います。四苦抜苦という僧侶のミッションは、苦の現場を知らなければならない…。

◾️もう1つ、お寺の危機は、人口減少社会・多死社会と関係しています。団塊の世代の方達が、これから順番に亡くなっていくことになります(その次は、私の年代ですが)。大量の死者をどうしていくのか。国の政策では対応できない。「老→病→死」と移行していく「死んでいくプロセス」を、一貫してワンストッブでケアできるシステムを作らなければ、仏教はさらに大きなダメージを受けることになる。大変な時代です。私は、医療・福祉・宗教の分断をずっと気にしてきましたし、明後日も、滋賀の農村地域に、高橋先生の言葉で言えば「『死んでいくプロセス』を、一貫してワンストッブでケアできるシステム」を作っていくための準備の検討に関して話し合うことになっています。そのようなこともあり、高橋先生や、高橋先生と院生の皆さんとのやり取りから学ばせていただこうと思います。高橋先生の授業は前期だけですが、「もぐりの学生」を楽しもうと思います。

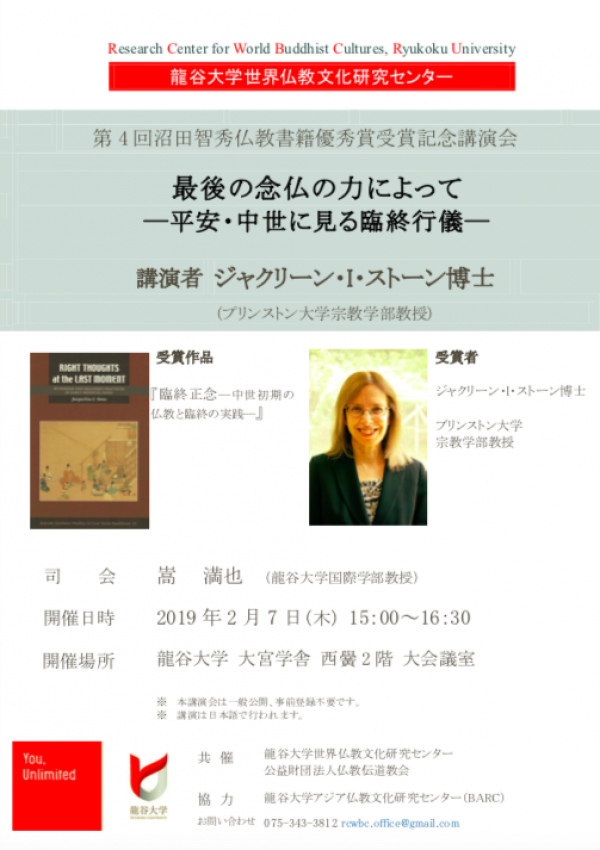

第4回沼田智秀仏教書籍優秀賞受賞記念講演会

◾️”Right Thoughts at the Last Moment: Buddhism and Deathbed Practices in Early Medieval Japan “(『臨終正念―中世初期の仏教と臨終の実践―』) で、2017年度沼田智秀仏教書優秀賞を受賞された、ジャクリーン・ストーン博士による講演会が実施されます。ご講演のタイトルは「最後の念仏の力によって―平安・中世に見る臨終行儀―」です。本講演会は一般公開、事前登録不要で、講演は日本語で行われるとのことです。

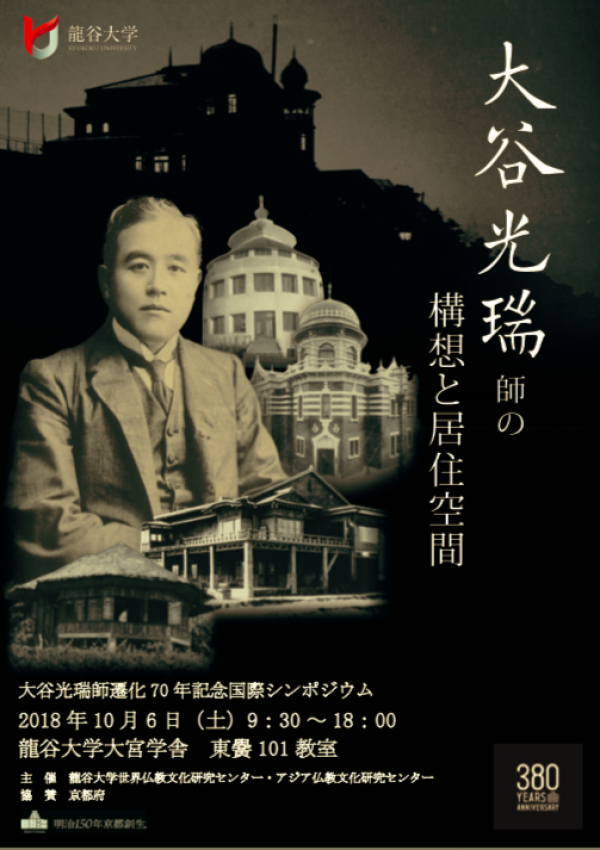

大谷光瑞師遷化70年記念国際シンポジウム 「大谷光瑞師の構想と居住空間」

◾️龍谷大学の龍谷大学世界仏教文化研究センター(RCWBC)と龍谷大学アジア仏教文化研究センター(BARC)の主催で、以下のシンポジウムが開催されます。

大谷光瑞師遷化70年記念国際シンポジウム「大谷光瑞師の構想と居住空間」

【日時】2018年10月6日(土) 9:30~18:00

【会場】龍谷大学 大宮学舎 東黌101教室【プログラム】

〔司会〕三谷真澄(龍谷大学国際学部長)〈開会の辞〉

(9:30~9:35)久松英二(龍谷大学世界仏教文化研究センター長)〈基調講演〉

(9:35~10:15)入澤 崇(龍谷大学長)「大谷光瑞師のめざしたこと」〈学術発表 セクションⅠ〉

(10:30~11:00)菅澤 茂(工学院大学研究員)「大谷光瑞師と建築空間」

(11:00~11:30)和田秀寿(龍谷ミュージアム学芸員)「二楽荘と神戸大港都構想論-大谷光瑞師がめざした神戸への思い」

(11:30~12:00)市川良文(龍谷大学文学部)「管見三夜荘」〈学術発表 セクションⅡ〉

(13:00~13:30)柴田幹夫(新潟大学)「中国における大谷光瑞師の動向」

(13:30~14:00)加藤斗規(別府大谷記念館)「旅順大谷邸及び大連浴日荘」

(14:00~14:30)陳 祖恩(上海東華大学)「光瑞師と上海別院・無憂園」〈学術発表 セクションⅢ〉

(14:50~15:20)黄 朝煌(国立高雄大学前研究員)「台湾・逍遥園と修復事業」

(15:20~15:50)イムレ・ガランボス(イギリス・ケンブリッジ大学)「欧州における大谷光瑞師の構想と居住空間」

(15:50~16:20)エルダル・キュチュキュヤルチュン(ボアジチ大学)「トルコにおける大谷光瑞師の構想と農業」

(16:20~16:50)掬月誓成(別府大谷記念館)「別府・観光都市計画と晩年の大谷光瑞師」(17:00~17:30)〈コメント〉

(17:30~18:00)〈質疑応答〉

〈閉会の辞〉楠 淳證(龍谷大学アジア仏教文化研究センター長)※上記発表者・発表題目は変更になる場合もあります。

参加無料 (参加希望の方は、下記までお名前と参加人数をお知らせ下さい)

barc@ad.ryukoku.ac.jp主催

龍谷大学世界仏教文化研究センター(RCWBC)

龍谷大学アジア仏教文化研究センター(BARC)

連絡先 龍谷大学アジア仏教文化研究センター

TEL (075)343-3811

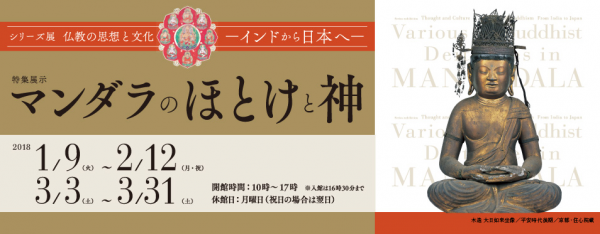

龍谷ミュージアム シリーズ展 「仏教の思想と文化 -インドから日本へ- 特集展示:マンダラのほとけと神」

■ひとつ前のエントリーで、華厳経と曼荼羅のことについて触れましたが、龍谷ミュージアムでは、9日からシリーズ展 「仏教の思想と文化 -インドから日本へ- 特集展示:マンダラのほとけと神」を開催しています。以下は、この特集展示の解説です。

シリーズ展では、インドで誕生した仏教が日本に至るまでの2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて通覧しています。その中で、今回は「マンダラ」を特集展示として取り上げます。

インドで生まれたマンダラ(曼荼羅)は、聖なる時空に複数のほとけや神を表した礼拝対象を指し、密教の儀礼で用いられました。これが日本に伝わると、密教のマンダラにとどまらず、浄土曼荼羅や垂迹曼荼羅も含みこまれました。今回の特集展示では、両界曼荼羅をはじめとする密教曼荼羅や、そこに表された個別のほとけ・神を表した石彫や仏画、広い意味での様々な「マンダラ」を展示いたします。

■時間をみつけて、近いうちに行ってみたいと思います。

世界仏教文化研究センター公開研究会「人類知のポリリズム―華厳思想の可能性―」

■2月11日に、龍谷大学の世界仏教文化研究センターが開催する公開研究会「人類知のポリリズム―華厳思想の可能性―」に参加します。中沢新一さんや、臨床心理学の河合俊雄さんが講演をされるからでしょうか、すでに定員はいっぱいになり申し込みは締め切られています。コーディネーターは、センターの博士研究員である唐澤太輔さんです。唐澤さんは、今回の開催趣旨を以下のように述べておられます。上記のチラシの裏側のメッセージ、読みづらいと思いますので、ここに改めて書き起こしておきます。ずいぶん以前のことになりまずか、講演をされる河合俊雄さんのお父様、河合隼雄さんと中沢新一さんとの対談を本で読んださい、お二人が華厳経や曼荼羅について語り合っておられたように記憶しています。『仏教が好き!』(朝日出版社)です。

華厳思想は、大きな可能性を秘めています。

現代において、それは、仏教の枠を超え、現代哲学、深層心理学、量子力学、アートなど、様々な視座から捉えなおされようとしています。

華厳思想の「在り方」は、重々無尽に異なる複数の拍子が重なり合うポリリズム(複音)のようです。私たちはまるで心地よいリズムに導かれるように、この華厳思想の研究を開始しました。そして現在、仏教学のみならず、人類学、哲学、心理学的視点を盛り込んだ多角的・複合的な研究を行っています。華厳思想には、人類の営為における重要な通奏低音が隠されているのではないでしょうか。その重々無尽の知は、分断・分裂・孤立が目立つこの現代社会における大きな指針となり得るのではないでしょうか。自然破壊や人間同士の関係の断絶が目立つ今、動的かつ柔軟な、すなわち華厳的な「つながり」を見直すことは急務だと思われます。

今回は、思想家・人類学者の中沢新一氏(明治大学野生の科学研究所所長)と臨床心理学者の河合俊雄氏(京都大学こころの未来研究センター教授)をお招きし、若研究者を交えた公開研究会を開催いたします。

<第一部>では、龍谷大学所属の若手研究者3名による研究発表を行います。まず、知の巨人と言われた南方熊楠の生命感と華厳思想とのかかわりについて、唐澤太輔が発表します。次に、明恵による夢記に見られる華厳思想の影響と意味について、野呂靖氏が発表を行います。最後に、東アジアの密教と華厳思想の結びつきについて、亀山隆彦氏が発表します。

<第二部>では、まず、河合俊雄氏から、現在の臨床心理学、特にユング派心理療法と華厳思想のつながりについてご講演いただきます。次に、中沢新一氏から、華厳思想をベースとした「レンマ学」とはいかなる学かについてご講演いただきます。

<第三部>では、発表者によって「華厳研究のこれから」と題したディスカッションが行われます。

本研究を通じて、ご来場のみなさまと、華厳思想から現代を捉え直す根本的な意義などについて考えていくことができれば幸いてです。

■河合隼雄さんと中沢新一さんの対談『仏教が好き!』(朝日出版社)の最後の章に、「大日如来の吐息-科学について」というタイトルの章です。この章を少し進んだあたりから、量子論のマトリックスの話しから胎蔵界曼荼羅へと話しは展開していきます。私が最初にこの本を呼んだ時に気になり、ずっと記憶の中に止まっている部分です。

(中沢)曼荼羅は一つ一つの細部には神様が配置されていて、それぞれが自由な動きをしていますが、その動きは全体に及んでいき、また自分も全体のほうから影響を受けつつ、変化いしていきます。ですから、曼荼羅には中心に立って、全体に号令を出して動かしていくものはいません。そういうものがあるとしたら、曼荼羅のさらに奥のヴァーチャルな全体性しか考えられません。それをとりあえず、大日如来と呼んでいますが、この方は宇宙の根本とされる、密教で最高位にある仏様なんですが、曼荼羅のプログラマーじゃないんですね。

(中沢)曼荼羅の内部では、一人ひとりの、どんな細部に潜んでいる小さな神様も、それぞれが勝手に動いています。しかしその一人ひとりの動きは、ただちに全体につながっていきますから、勝手に動きながら、真ん中にいる大日如来の意図とシンクロニシティー(同時性)の関係で結ばれていることになります。

(河合)だから「統一理論」という考え方自体が間違っているかもしれない。「曼荼羅」は調和しているけれど統一ではない。

(中沢)一人ひとりは好き勝手いに動きながら、シンクロニシティーの原理で通信をおこなって、全体調を保ちながら、自律的に動いているわけです。こういうの、いいですね。河合隼雄的でしょ。

(河合)それが僕の理想像です。

(中沢)しかも通信手段は、大日如来のポワーッという煙の動きで。

■このような話しを読んで、当時、流域管理に関する文理融合の研究プロジェクトに関わっていた私には、ピンとくるものがありました。特に、流域と限らなくても良いのですが、ここで語られていることは、重層化された、多様な空間スケールを入れ子状に含む環境を、それらの空間スケールに分散した多様な主体がコミュニケーションを行いながら維持していくための人-社会-環境のイメージを与えてくれるように思えたからです。空間スケールを超えて、主体間に対称性がどのように成立しうるのかということであり、言い換えれば、究極の環境ガバナンスとはどのようなことなのか…といった問題とも関連しています。

■このようなことを言うと、「はあ? 何を言っているんだ」と思われるでしょうね。しかし、以前に出版した『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践(和田英太郎 監修/谷内茂雄・脇田健一・原雄一・中野孝教・陀安一郎・田中拓弥 編,2009,京都大学学術出版会)の通奏低音として流れている原理的発想は、ここで河合さんと中沢さんが語り合っておられることと、どこかでシンクロしています。と言いますか、この本の企画を考える際に、私の念頭にあったことのひとつは、この河合さんと中沢さんが対談で語られている内容だったのです。そしてあえて、もうひとつあげるのならば、中沢新一さんが『蜜の流れる博士』もそうかもしれません。もちろん、この上記の公開研究会の中で語られるキーワード「ポリリズム」(複音)とも関係してきます。

【参考】■上記の公開研究会に関連して、以下もお読みいただければと思います。

「南方曼陀羅」と『華厳経』の接点 (唐澤太輔 龍谷大学仏教文化研究センター)

公開講座:南方熊楠の新次元 第三回「明恵と熊楠」レポート

龍谷大学世界仏教文化研究センター公開研究会

■9月28日と10月5日に、龍谷大学世界仏教文化研究センターの公開研究会が開催されます。世界仏教文化研究センターの博士研究員とリサーチ・アシスタントの皆さんによる発表です。予約不要、一飯来聴者歓迎とのことです。場所は、龍谷大学大宮学舎清風館3F共同研究室です。

■9月28日(木)13:15~14:45

①「南方熊楠が見た聖なる表象―聖地那智山での体験とともに―」唐澤太輔(龍谷大学世界仏教文化研究センター博士研究員)

②「「越後の親鸞」像の形成と確立過程―『御伝鈔』から近代へ―」大澤絢子(龍谷大学世界仏教文化研究センターリサーチ・アシスタント)

■10月5日(木)13:15~14:45>

③「参詣曼荼羅の時空間―立山曼荼羅における地獄表現の諸相―」亀山隆彦(龍谷大学世界仏教文化研究センターリサーチ・アシスタント)

④「仏教説話にみる海の表象―もう一つの聖地像―」李曼寧(龍谷大学世界仏教文化研究センターリサーチ・アシスタント)

⑤「聖なる表象としての災害モニュメントと仏教者の役割」金澤豊(龍谷大学世界仏教文化研究センター博士研究員)

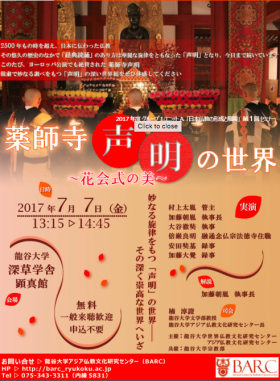

薬師寺声明の世界~花会式の美~

■龍谷大学の「龍谷大学世界仏教文化研究センター」と「アジア仏教文化研究センター」が主催、「宗教部」が共催する以下の「薬師寺声明の世界~花会式の美~」が開催されます。

■龍谷大学の「龍谷大学世界仏教文化研究センター」と「アジア仏教文化研究センター」が主催、「宗教部」が共催する以下の「薬師寺声明の世界~花会式の美~」が開催されます。

2017年6月8日

龍谷大学世界仏教文化研究センター、アジア仏教文化研究センター主催、宗教部共催により、「薬師寺声明の世界~花会式の美~」を開催します。参加無料、申し込み不要、一般の方の来聴歓迎いたします。多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

「薬師寺声明の世界 ~花会式の美~」

日時 2017年7月7日(金) 13:15-14:45

場所 龍谷大学 深草学舎 顕真館お問い合わせ

龍谷大学アジア仏教文化研究センター(BARC)

075-343-3311(代表)

■この「花会式」とは、どのような儀式なのか。よく知りません。調べてみました。薬師寺の公式サイトの中に説明がありました。そうか、修二会のことなんですね。奈良に25年暮らしていましたが、東大寺の修二会やお水取りのことは知っていても、薬師寺の修二会のことは知りませんでした。奈良に住んでいた頃は、フルマラソンの完走に向けて、唐招提寺の横を通り薬師寺の周りをぐるっと回って自宅に戻る…そういった練習をしていましたが、薬師寺の行事については知りませんでした。もったいないことですね…。

花会式(修二会)とは

修二会とは奈良の大寺が国家の繁栄と五穀豊穣、万民豊楽などを祈る春の行事です。修ニ会とある通り、この法要は2月に行われるのですが、薬師寺の場合は旧暦の2月末に行われていた事から、そのまま新暦に直して3月25日から3月31日にかけて行われています。春先に東大寺に修二会お水取りという俗称がついたように薬師寺修二会には十種の造花がご本尊に供えられるところから「花会式」と呼ばれ、「奈良に春を告げる行事」として親しまれています。花会式(修二会)に参篭する僧のことを「練行衆[れんぎょうしゅう]」と言い、最終日の3月31日の夜には「鬼追式[おにおいしき]」が法要の結願[けちがん]を飾ります。

花会式(修二会)の歴史

所謂「花会式」と呼ばれる法要は正確には『修ニ会』と言い、薬師悔過法要であります。この法要は奈良時代から脈々と続いてきた法要です。現在の形態となっての法要は嘉承2年(1107)に堀河天皇が皇后の病気平癒を薬師如来に祈られ、その霊験を得て病気が回復したとされています。そして、皇后はその翌年に女官に命じて10種類の造花を作らせて、お薬師様の御宝前に供えられたのが、今の『花会式』と呼ばれる華やかな法要の始まりとされています。

■残念ながら、私は韓国から滋賀県に視察に来られる皆さんに対応するために、この催しには参加することができません。「一般の方の来聴歓迎いたします」とのことですので、みなさん、ぜひお越しください。この「薬師寺声明の世界(龍谷大学顕真館)2014.5.30.」というタイトルの動画を、YouTubeでみつけました。動画の解説です。「薬師寺で勤修されている花会式(はなえしき)の一部が龍谷大学深草キャンパスの顕真館で実演されました。また講義も行われ、厳かであり、かつ賑々しい声明が堂内いっぱいに響き渡り、来場者の心に染み込みました」。