「ほうれんそう」の「おひたし」

■Twitterを眺めていると、「くり@育児って楽苦しい」さんが次のようなツイートをされていました。たまたま、拝見したツイートで、この方とはお知り合いではありませんが、深く納得するところがありました。

妻に聞いたのですが、最近の部下育成は「ホウ(報)レン(連)ソウ(相)には【おひたし】で返す」って言うらしいですね。

お 怒らない

ひ 否定しない

た 助ける

し 指示する(必要に応じ)うーん、これは子育てにも活かせそうだ🤔💭

■企業等で、入社したての新人の皆さんを指導する際に、先輩や上司の皆さんは「ほうれんそう」ということをよく言われるようです。会社の仕事はチームワークが大切ですからね。上司や先輩への報告、連絡、相談をきちんと行うことが大切になってきます。ところで、この「ほう(報告)・れん(連絡)・そう(相談)」がビジネスの世界でよく知られるようになったのは、1982年頃のことだそうです。もう40年も前のことなんですね。私が学生の頃の話です。知らなかったな…。まあ、それはともかく、上記のツイートに話を戻しましょう。これは、部下が、きちんと「ほう(報告)・れん(連絡)・そう(相談)」をしてきたときに、上司は部下に対してどのように接するのか…ということのようです。「ほうれんそう」に対して「おひたし」。覚えやすいですね。「くり@育児って楽苦しい」さんは、奥様からこの「おひたし」の話をお聞きになって、子育てにも活かせそうと直感的に感じられたようです。なるほど、子育てにも応用展開できそうです。私からすると、学生の皆さんへの指導もそうかなと思います。

■「お」は怒らない。まあ、これは今や普通のことかなと思います。次の「ひ」は否定しない。最初から「ダメだし」するような指導だと、そのような指導は受け止めてもらえない…ということになりますね。まずは普通に受け止める。その上で、「さらにこうした方が良いよ」と丁寧に説明する…という感じかな。「た」の助けるは、側面からサポートするという感じかな。ゼミで卒業論文の調査で半構造化されたインタビューをすることがありますが、そのインタビューの質問項目を一緒に考えるというのは、この「た」に当たるのかなと思います。「し」の指示する、これはなかなか難しい。必要に応じて…ということなので、なんでも指示をするわけではないのでしょうが、その加減が難しいですね。下手をすると「指示待ち」の姿勢を強化してしまいかねません。あるいは、自分の力で考えてもらおうと教師の側が意図して指示をしたとしても、「こうやれば良いとわかっているんだったら、きちんと最初から教えてくれよ」と反発する人も出てくるでしょうね。学部生や修士課程の院生だと、研究史や当該分野の既存の諸研究をきちんとおさえられていないので、自分のやっている研究の方向性や価値や意味がよくわからなくなってくることがあります。その場合は、いろいろアドバイスをして、文献を読み込んでもらわねばなりません。何を読めば良いのか、本当は自分で開拓していくべきことなのでしょうが、「まずは、この文献を読んでごらんなさい」と指示を出すことになります。

■卒業論文の指導の場合、「おひたし」は、こんな感じなのかな。当人の「やる気スイッチ」を入れて、主体性を育んでいくためのテクニックのようにも思いますが、その加減は意外に難しいかもしれません。いろいろ試行錯誤しながら指導のやり方を改善していくのかな…。そういうふうに試行錯誤している間に、定年退職してしまいますね。

2021年度の卒業式

■今日は卒業式でした。式の後は学科ごとの教室で、私の方からゼミ生一人ひとりに卒業証書・学位記を手渡しました。残念ながらどうしても今日来ることができない人もおられましたが、写真に写っている皆さんには、直接、手渡すことができました。

■この学年の皆さん、ゼミに所属したとたんに新型コロナウイルスの感染拡大が始まり、ゼミをオンラインでおこなうことになりました。とはいえ、そのような厳しい状況のなかでも、感染拡大の隙間をみつけて頑張って調査を行い、卒業論文に取り組まれた方も多数おられました。そのことを、指導教員として誇りに思っています。残念なことは、1回もゼミの飲み会(昔の言い方だとコンパ)を開催することができなかったことです。本当に残念でした。ということで、コロナが収束したら、ぜひ同窓会を開催してください。できれば、私も呼んでください。そしてお仕事の話、いろいろ聞かせてください。

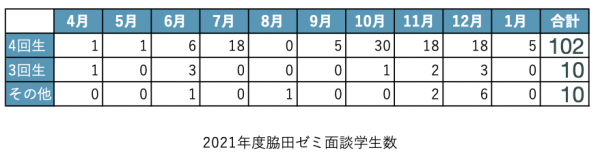

2021年度の面談

■2021年度の面談記録を表にしてみました。当然のことですが、卒業論文を執筆せねばならない4回生が一番多く、102人。次が3回生でぐっと減って10人。ゼミ生以外(大学院生、留年生、1・2回生)が10人になっています。合計で132人です。まだ、面談は入るとは思いますが、それほど増えることはないと思います。また、これまでの期間で、記録し忘れて埋もれている面談もあるのではないかと思いますが、それを入れてもほぼこの132人に近いのではないかと思います。

■短い面談だと15分、しかし多くは30分〜1時間、長い場合は1時間半を超えることも度々ありました。時間が長くなるのは、ゼミ生のフィールドワークの結果や成果をしっかり聞き、私から質問をしながら指導することに時間がかかるからです。zoomが面談に使えるようになったので、学生の皆さんとの面談が大学ではなく、自宅にいながらできるようになったので、一つひとつ面談の時間が長くなっていることもあります。まあ、そのことは構わないのですが、問題はプライベートな時間帯に学生の指導が入ってくることでしょうか。でも、コロナ感染拡大のこともありますし、仕方がありませんね。これは私が仕方ないと受け入れれば良いわけです。問題はもっと別にあります。

■4回生の相談数が増えるのは10月からになっていますが、できれば8月から面談希望者が増えて欲しいと思います。あと、春の段階での面談希望者が少ないので、この季節でも進捗状況を報告するなど、私と面談をするようにして欲しいと思います。私の方から面談を強いるのではなく、学生の皆さんの方から面談を希望してほしい…本音を言えばそうあって欲しいのですが、現実はそうではありません。というわけで、今後は、状況を見ながら、集中的に面談をしてみようかなと思っています。今年度10月に30人となっているのは、4回生を対象に集中的に全員の面談を行ったからです。

■もうひとつ問題があります。研究が進捗している人ほど面談の回数が増え、進捗していない人は面談を先送りにする傾向です。学生の皆さんが取り組む活動については、勉強だけでなく、課外活動やボランティアなども重要だと思います。私自身、吹奏楽部の部長をしてますので、そのことはよくわかっています。そのほかにも、アルバイトに時間を取られる人も多いでしょうか。経済的に余裕があれば問題ないのですが、多くの大学生はアルバイトをしないと「今時の大学生としての生活」を維持することができないと思います。持てる時間を、卒業論文に一番集中させることのは困難な状況があります。そのことはよくわかっているのですが、それでも、できるだけ卒業論文の優先順位をあげていただきたいと思います。卒業論文は、大学での学修での最後の「キャップストーン」なのですから。私が、ゼミの目標を、「『ここまでやり遂げた!』と、納得のいく卒論を書いて、自信を持って卒業していく」ことにおいているのは、卒論をそのような大学生活の総仕上げとして重視しているからです。

■現在の3回生の皆さん、そして4月から私のゼミに配属になる学生の皆さん。頑張ってください。

卒業論文の執筆に向けて

■火曜日の4限は「社会学演習I B」です。3回生の後期のゼミになります。夏期休暇中に、各自の卒論に資すると思われる書籍2冊を選び、その2冊に関して書評を書いてもらいましたが、後期の演習の前半では、その書評を元にグルーブワークを行ってもらいました。

■自分で執筆した書評を元に「この本のどこが面白いのか」を他のメンバーに丁寧に説明してもらいながら、各自の卒論のテーマも同時に明確にしていく…ということを目指しました。また、グループワークを通して、全員がお互いに何に関心を持って卒論執筆に向けて研究しようとしているのかを知ることができました。

■そのあと(後期のゼミの後半)は、各自の研究テーマに関して1回につき2人ずつ報告してもらいました。今年度のゼミ生は人数が少なめで12名ということで、一通り報告が終わりました。研究テーマの報告と並行して、希望するゼミ生徒との面談も丁寧に行いました。その結果、12人のうち半分ほどの人が卒論のテーマと調査フィールドが、ともに明確になってきました。就活が忙しくなる前に、まずは調査を開始してもらうつもりです。

■残りの半分の人たちは、まだテーマしか決まっていない人、またテーマもまだぼんやりとしている人たちということになります。その方達とは引き続き、面談を継続してサポートをしていこうと思います。

■トップの写真は、昨日の4限のゼミの時の様子です。これからどうやって調査を進めていくのか、各自の研究計画についてグループに分かれて説明してもらっています。もちろん、テーマがはっきりしていない人は計画の立てようがないので、仲間の研究計画に関する考えを聞くことになります。また、私から促したわけではありませんが、自分の研究と就職活動を「車の両輪」としてどうやって両立させていくのか、そういった点についても意見交換を行なっています。

■もっとも、テーマと調査フィールドが決まったとして、きちんと「自分の現場」であるフィールドに通わないと、卒業論文は書けません。このあたりがね、就活の中でだんだん後回しになってしまうんですよね。苦しむのは自分自身なんですけどね。

書評をもとにディスカッション

■火曜日の4限は3回生後期の「社会学演習IB」です。3回生ゼミの夏期休暇中の宿題は、「卒論につながる」、あるいは「卒論で取り組むテーマを深めることのできる書籍」を2冊を熟読し、それらの書評を書くことでした。それらの書評は、すでにクラウド型教育支援サービス「manaba」にアップしてもらっています。火曜日は、そのmanabaの書評をもとにグループワークをしてもらいました。お互いに、夏期休暇中に格闘した?!書籍の紹介を行い、その紹介をもとにディスカッション行ってもらいました。みんなスマホを覗いていますが、manabaにアップした書評を読んでいるところです。帰宅後は、manabaにアップされたそれぞれの書評に短いコメントを書いてもらうことにしています。

■こうやって少人数になると、自由闊達にディスカッションできるのですが、全員一同でとなると、なかなか自分からは発言ができません。今日は3人単位でディスカッションしてもらっていますが、5人までだと大丈夫かな。後期から、教室には、空気を強制的に排出するサーキュレーターと二酸化炭素の濃度を測定する機械が置かれていました。寒くなる前に、コロナも一定程度収束してくれると良いのですが。

対面式授業が始まりました。

■今日は、対面式の授業が2つありました。1つは、地域連携型教育プログラムである「地域エンパワねっと」(社会共生実習)です。6名の学生の皆さんが、コロナ禍の中ではありますが、先輩たちがアイデアだけ残していった企画を、地域の関係者の皆さんと連携し、市役所の応援もいただきながら、「あつまれ!みんなで作ろう絵本館」というプロジェクトに発展させて取り組もうとしています。

■本当は、先輩たちが残したアイデアではなく、教員からのアドバイスを受けながらも、自分たち自身で調査をして、地域の問題を見つけて、その問題を緩和したり解決していくためのプロジェクトを実施することに、この「地域エンパワねっと」の学びの特徴があります。「発見×解決」を大切にしているのです。しかし、残念なことですが、コロナ禍のなかではなかなか理想通りにはいきませんでした。大学の外で活動することができなかったからです。これから、プロジェクトが進捗していく様子をfacebookやこのブログでご紹介できたらと思っています。

■午後からは、4回生のゼミ(社会学演習II B)でした。卒業論文提出に向けて、各自の進捗状況に関して報告をしてもらいました。全員の話を聞きましたが、進捗している人たち、停滞している人たち、その中間…いろいろですね。これから、ゼミでは各自の研究発表をしてもらいながら、zoomで個別に面談と指導を行っていく予定です。コロナ禍で調査をすることも大変なのですが、できるだけ調査を大切にして論文を執筆してもらいたいと思います(無理は言えませんが…)。

■11月末に草稿を提出することが約束なのですが、どうなんだろう…と少し不安になるところもあります。ただし、ここまで、丁寧にゼミでの報告と個別面談をしてきたので、流石に「卒論で何をしたら良いのかわかりません…」という人はいません。あと、どれだけ集中して踏ん張れるかですね。卒論は、この大学で勉強をしてきたことの最終の仕上げ、ストーンキャップなんだと思います。みんな頑張って。

(写真は、グループワーク中の「地域エンパワねっと」皆さん)

【追記】■龍谷大学では、緊急事態宣言が9月末日で解除された場合、大学の危機管理レベルを現在の「3」から「2」に変更することになっています。その場合、現在、オンラインで行われている授業が、基本、対面式へと変更することになります。さあて、実際のところどうなるのでしょうか。そのまま対面式が継続すれば良いのですが、またコロナ感染の第6波がやってくると、再び危機管理レベルは「3」に戻ることになります。授業はそれてもなんとか対応できますが、実習けいや卒論の調査はどうなるんだろうな〜。心配です。

コロナ禍での大学

■金曜日の2限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・中央」です。昨日は、大津市役所の職員の方と学生の皆さんが、zoomでミーティングを行いました。ありがとうございました。昨日ご相談したこと、学生の皆さんは懸命に取り組んでくれると思います。すでに地域の世話役の方にも学生の皆さんの取り組みについては説明してあり、地域や行政の理解や支援のもとでうまく取り組めるのではないかと思っています。

■昼休みは、たまたま6号館の「社会共生実習支援室」で出会えた同僚と、夏期休暇中に開催されるオープンキャンパスのことについて相談しました。一部、対面式に授業が戻ってきてはいるものの、オンライン授業が多い中で、同僚との何気ない出会いが減っています。たまた出会って、「ねえねえ、あの件だけど」と相談するチャンスが減っているのです。これって、かなり問題ですよね。組織運営に必要な日常的なコミュニケーションが、脆弱化し不安定になってくるような気がします。まあ、そのことはともかく、ちょっとした偶然の出会いでしたが、オープンキャンパスでの方向性も決まりました。社会共生実習の数あるプロジェクトの中でも、「課題発見×課題解決」を理念として取り組むプロジェクトの魅力を、オープンキャンパスに来られる高校生の皆さんには伝えていこうと思います。

■3限は、後期に開講される1回生向けの「現場主義入門」の打ち合わせでした。うちの社会学部のモットーは「現場主義」なのです。学生の皆さんに、講義ではどのような話をしていくのか、夏期休暇にじっくり考えて、授業の準備を行おうと思います。こちらの授業は対面式なのですが、履修者の人数が想定よりも多い場合、ハイブリッド型の授業になります。

■4限は4回生のゼミでした。ハイブリッド型の授業です。とりあえず、全員が卒論執筆に向けて、研究の進捗状況の報告を終えることができました。かなり研究の焦点がはっきりしている人から、まだまだぽんやりしている人まで、様々です。というこで、これから夏期休暇までの間、集中的に面談を行う予定です。1人30分。全員で19人だから、合計9時間半になりますね。2週間にわたって、空いている時間帯で面談を行っていきます。コロナ禍の大学、こんな感じです。

2冊の書籍について熱く語れ!!

■火曜日の4限は、「社会学演習IA」(3回生のゼミ)です。もちろん、ハイブリッド型です。そして今日もグループワークです。この日は、ぼやっと頭の中にある自分の卒論の研究テーマをもとに、自分の研究に資すると判断した書籍を2冊用意してきてもらいました。「自分の研究に資する」というところが大事なのですが、あまり深く考えずに「とりあえず」2冊選んできてしまった人や、卒論とは関係なく単純に面白そう…と選んできた人もいました。ちょっと困りますね〜。まあ、そういう人もいるのはいるのですが、多くの皆さんが関心を持っているテーマは、大きくは2つあったように思います。ひとつは、中山間地域等の活性化の問題です。もうひとつはツーリズム、観光の問題です。

■グループワークの目的は、自分の選んだ書籍のここが面白いと熱く語って文献の紹介を行い、それぞれの書籍に関してディスカッションを行うことでした。「実は、自分の出身地では、こういうことが地域の問題になっていて…」と、書籍を選んだ背景(動機)について丁寧に話している人もいました。そういう地方の地域社会の話を聞いて、京都の街中で育った人が、授業の後、「とっても興味深かった、もっとディスカションをしていたかった」とこの日の感想を伝えてくれました。こうやって、お互いに刺激を与え合うことで、頭の中のぼんやりしたテーマが焦点化していくと良いのですが。

■この日、グループワークで使った書籍でなくても良いのですが、夏休みには2冊本を選んで、それぞれA4で3枚ほどの書評を書いてもらうことにしています。夏休みの宿題ですね。

【追記】■ちなみに、この日のグループワークは、「ビブリオバトル」という「書評会」のやり方からヒントを頂いています。「ビブリオバトル」は、以下のように進められます。ゼミのグループワークでは、このうちの「5.」を除き、加えて紹介やディスカッションの時間についても、もう少しゆったりとしています。

1.発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる.

2.順番に一人5分間で本を紹介する.

3.それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う.

4.全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員一票で行い,最多票を集めたものを『チャンプ本』とする.

リストから漏れていたFくん

■昨日、facebookでFさんという方が友達申請してくださいました。とっても驚いたことに、私のゼミの出身だと伝えてくれました。「あれっ、Fくんって、いたかな〜」。思い出せませんでした。私は、ゼミ生の卒業論文のタイトルを一覧できるようにホームページで公開しています。ところが、Fくんの名前は思い出せないし、一覧にもありません。「Fくん、勘違いしているんでは…」と思って伝えたら、間違いなく私のゼミ出身だというのです。丁寧に確認をさせてもらいました。2008年の卒業、卒業論文は高速道路の問題、サークル活動は吹奏楽部でトランペット、就職先は…。ああ、思い出してきました。私のゼミの3期生でした。なんと、私が卒業論文のタイトル一覧に、Fくんの名前と卒論のタイトルを入れるのを忘れていたのでした…。これって、あかんやん。Fくん、ごめんなさい。Fくん以外にも、ごめんなさいな方がおられたりして。ああ、ショック。Fくんが「ネタにできます」って言っていたけど、その前に、投稿しておきます。

■卒業論文のリストは、こちらです。Fくんは、福富太一くん。ご本人もfacebookで伝えてくださいましたが、当時は、所属していた龍谷大学吹奏楽部に夢中で、ゼミのことについてはあまり関心がなかったとのこと。なるほど…です。そのような福富くんに、私はどのような指導をしたのか、ご本人によれば、私は「吹奏楽部だけでなく、学業でも自分のやり遂げたと自信を持てるもの(卒業論文)を残しなさい」と指導したようです。それは、今も変わらない龍谷大学で働き始めた時から一貫した考え方です。加えて、ゼミでは、「発表することの力」、たぶんプレゼン能力のことだと思いますが、評価したようです。こちらは、うっかりしていたわけですが、福富くんはきちんと記憶してくれていました。ありがとうございます。

■ということで、福富くんのお名前と卒業論文のタイトルをきちんと付け加えておきました。福富くん、本当に申し訳ありませんでした。福富くんと同様にリストに名前が入っていないという方はご連絡ください。

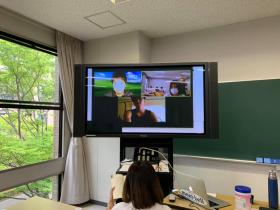

ハイブリッド型授業

■毎週金曜日の4限は4回生のゼミ「社会学演習IIA」です。コロナ感染拡大により、「演習もできればハイブリッド型授業にしてほしい」という大学の支持があり、通学時の感染リスクが心配なゼミ性についてはzoomを使ったオンラインで参加しても良いというふうに伝えてあります。そうしたところ、ゼミの半分近くの学生がオンラインを希望してきました。ということで、自宅からzoomで参加しているゼミ生の様子をプロジェクターでスクリーンに投影してみました。こうすることで、対面式で参加している学生たちとの一体感を確保しようと努力しています。今は、パソコンに付属しているカメラを使っていますが、そのうちに別のカメラを用意して、オンラインで参加しているゼミ生にも教室の雰囲気がもう少しきちんと届くように工夫をしてみようと思います。

■さて、対面式の学生たちが下を向いているのは、manabaという「クラウド型教育支援システム」に投稿された報告者のレジュメをスマホで読んでいるからです(1人の学生は持参したパソコンで見ています)。コロナ感染拡大の以前だと、学生にレジュメを作成してもらい、それを私の方で人数分印刷していたのですが、ハイブリッド型だと印刷物を全員に配布できませんので。ということで、レジュメもオンラインで配布することにしてもらっています。

■毎週、2人のゼミ生が卒論に向けての研究の進捗状況を報告しますが、その報告に対して、全員が質問・コメントをすることにしています。今年のゼミ生は、良い発言する人が多いように思います。私も毎回、ゼミを楽しんでいます。授業中の質問・コメントは、「クラウド型教育支援システム」の掲示板に書き込むようにしてもらっています。ちなみに今日の報告は、「コンテンツツーリズム」と「ご近所SNS」についてでした。ただ、私の方は、プロジェクターで投影するために自宅からパソコンを持参し、自分がmanabaを見るためにiPadを持参しと…かなり通勤が重装備になります。

■まあ、コロナ禍ですが、こんな感じでハイブリッド型でゼミをなんとかやっています。コロナが無ければ、飲み会、あるいは食事会もやっているんですけどね。あたりまえですが、そういう親睦を深めることが一切できません。