神戸電鉄のぬいぐるみ

▪️私は、兵庫県神戸市に生まれました。しかし、父の転勤で5歳で神戸から下関に転居しました。父の転勤はその後も続き、下関から小倉、福岡、広島と続きました。当時は今のような単身赴任という制度はなかったと思います。その結果、私は転園と転校を繰り返しました。幼稚園は3つ、小学校は3つ、中学校こそ1つで入学から卒業まで無事に過ごすことができました気が、高校は2つでした。広島の県立高校から、編入試験を受験して、神戸の県立高校に転校しました。それが、兵庫県立兵庫高等学校です。

▪️私は、兵庫県神戸市に生まれました。しかし、父の転勤で5歳で神戸から下関に転居しました。父の転勤はその後も続き、下関から小倉、福岡、広島と続きました。当時は今のような単身赴任という制度はなかったと思います。その結果、私は転園と転校を繰り返しました。幼稚園は3つ、小学校は3つ、中学校こそ1つで入学から卒業まで無事に過ごすことができました気が、高校は2つでした。広島の県立高校から、編入試験を受験して、神戸の県立高校に転校しました。それが、兵庫県立兵庫高等学校です。

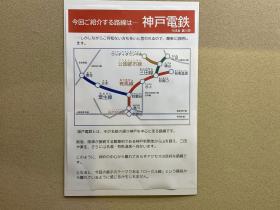

▪️転校した当初は、神戸市北区に居住していました。その時に、通学に利用していたのが、神戸電鉄でした。地元では、「しんてつ」と呼んでいました。住まいのある山の街駅から電鉄長田まで乗車しました。今でこそ、神戸市営地下鉄北神線が開業して、六甲山の下に建設されたトンネルを通って神戸の中心市街地まですぐに移動できますが、当時、六甲山の裏側(北側)に造成された新興住宅地に住む人は、神戸電鉄を利用するしか通勤・通学の方法はありませんでした。私が神戸電鉄を利用していたのは、記憶では高2の秋までだったのではないかと思います。同じ神戸市内ですが、須磨区に転居したからです。

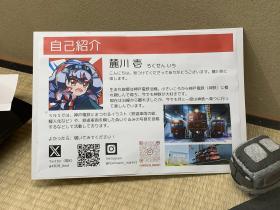

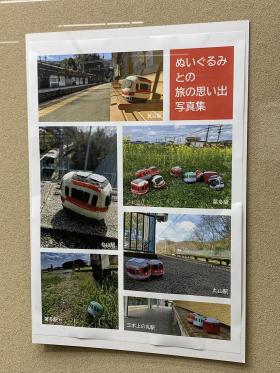

▪️昨日は、その神戸電鉄に、京都駅前の地下街で出会いました。といっても本物ではありません。神戸電鉄の車両を上手に製作された「ぬいぐるみ」の電車です。麓川壱さんという方が製作されたもののようです。鉄道関係の企業にお勤めで、鉄道に大変詳しい知人が、「よく出来ていますねーディフォルメが上手だと思います」と感想を伝えてくれました。麓川壱さんは、神戸電鉄にまつわるイラストや、神戸電鉄の電車のぬいぐるみの写真をネットに投稿するなどの活動をされています。

▪️昨日は、その神戸電鉄に、京都駅前の地下街で出会いました。といっても本物ではありません。神戸電鉄の車両を上手に製作された「ぬいぐるみ」の電車です。麓川壱さんという方が製作されたもののようです。鉄道関係の企業にお勤めで、鉄道に大変詳しい知人が、「よく出来ていますねーディフォルメが上手だと思います」と感想を伝えてくれました。麓川壱さんは、神戸電鉄にまつわるイラストや、神戸電鉄の電車のぬいぐるみの写真をネットに投稿するなどの活動をされています。

▪️ところで、この展示のスペース。下は畳ですね。普段は何が展示してあったのか、思い出せません。確か、お花が生けてあったように記憶しているのですが、違いますかね。仮に、お花が生けてあったスペースに、どうして神戸電鉄なんでしょう。そもそも、ここはどちらの団体が管理されているのかな。このスペースを貸し出しておられるのでしょうかね。

財団法人平和堂財団・夏原グラント、助成1年目団体のプレゼンテーション

「仰木地域共生協議会」設立総会

▪️本日、3月16日午前10時半より仰木支所の会議室で、「仰木地域共生協議会」の設立総会が開催されました。以前このブログで報告した段階と少し団体名に変更がありました。仰木・地域共生・協議会と、「・」で区切ってご理解ください。この協議会には、「一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木」、「仰木学区まちづくり協議会」、「仰木を守る会」、「有機農業クラブ」、「仰木の里学区まちづくり協議会」、私が理事長をしている「特定非営利活動法人 琵琶故知新」、「仰木い〜とこ会」、そして「NTT西日本滋賀支店」が参加しています。会長は、直売所を運営する「一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木」の会長でもある堀井登さんです。そして、農村地域である仰木の各種団体だけでなく、新興住宅地の団体の会長さんも理事に就任されました。「仰木の里学区まちづくり協議会」の林勉さんです。理事は全員で5人、私も理事の1人です。そしてNTT西日本滋賀支店の皆さんは、支店のある地域の社会課題の解決に貢献しようと大変前向きに、私どもの琵琶故知新と一緒に事務局的な役割を果たしてくださっています。いつも、ありがとうございます。

▪️ 仰木に限ったことではないのですが、中山間地域から農家の高齢化や後継者不足、また農業の先行きの不透明さ等により農業から撤退するなどを原因として荒廃農地が増えています。この「仰木地域共生協議会」では、有機農業によって①農地の保全に関する事業を進めていきます。それ以外にも、②地域資源の活用に関する事業、③生活支援に関する事業、④その他目的達成に必要な事業に取り組んでいきます。耕作が放棄された荒廃農地を活用した有機栽培・有機果実の栽培を通じて、仰木に隣接する新興住宅地仰木の里を含む地域住民の皆さんや多様な主体が世代や分野を超えて繫がり、関係人口が増え、お互いに支え合う地域づくり(地域共生)に寄与することを目指していきます。

▪️このブログでも報告してきましたが、先行的に、すでに一部の耕作放棄地を除草し、JAŚ有機のやり方で有機野菜の栽培を始めています。定年退職後は、この事業に深く関わっていくことになるような気がしています。協議会の中には、個別のテーマごとにワーキンググループを作って事業を推進していく仕組みがあります。そのようなワーキンググループに、若い世代の方達に参加していただきたいなと思っています。これは私の勝手な妄想ですが、この有機農業による地域共生の取り組みがきっかけとなり、新規就農するような方達が出てくるとなおのこと素敵だなと思っています。

▪️トップの写真は、今日設立総会を開催した仰木支所の前から撮ったものです。棚田が見えますが、これは仰木の農地の一部です。荒廃農地は別のところにあります。農作業がしにくい不便な場所が多いと思います。写真の棚田の向こうに見えるのが、新興住宅地の仰木の里です。この仰木の里以外にも、いくつかの新興住宅地が連なっています。その向こうに見えるのが、琵琶湖の南湖です。南湖の向こうは守山市になります。

NHKの「ええトコ」と「北船路」、そしてPBLセンターのこと。

▪️今日は、 NHKの「ええトコ」で取り上げられたのは大津。このような内容でした。

NHK “びわ湖の恵み”を満喫!〜滋賀 大津市〜

初回放送日:2025年3月6日

滋賀出身・ダイアン津田と堀田真由が大津市をめぐる!うなぎ、近江牛、ふなずし…絶品グルメ/芭蕉も感動!絶景スポット/歴史ある酒蔵/びわ湖の恵みを味わいつくす旅!

大津市はびわ湖の恵みが集まる街!滋賀出身・びわ湖を愛する2人、ダイアン津田篤宏と堀田真由がめぐる!▼松尾芭蕉も感動した絶景スポット▼びわ湖グルメふなずし&ホンモロコ▼春のびわ湖開きに向けた巨大観光船メンテ現場を特別見学!▼かつて宿場町だったエリアに唯一残る酒蔵で日本酒を作る夫婦▼うなぎ×近江牛!最高コラボ料理▼滋賀トークに花が咲く!笑いありほっこりありの25分

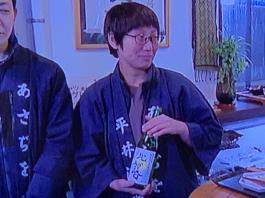

▪️この放送の中の「かつて宿場町だったエリアに唯一残る酒蔵で日本酒を作る夫婦」に注目しました。社長の平井弘子さんご夫妻が登場されました。平井商店の店内で、津田さんは堅田で購入された鮒寿司、堀田さんはホンモロコの佃煮を肴に、日本酒を楽しんでおられました。そして、社長の弘子さんが持っておられるのは、なんと「北船路 無濾過生原酒」でした。

▪️「北船路」は、以前、ゼミ生の皆さんたちが、こちらの平井商店さんと大津市北部にある北船路という棚田の農村の農家の皆さんをつないでプロデュースした日本酒です。たまたまなんでしょうが、社長さんに、あえて平井商店の銘柄の中から「北船路 無濾過生原酒」を選んでいただき、とっても嬉しいです。ありがとうございました。

▪️ラベルも、当時の学生さん、北川大輔さんが書いたものです。今は、日野町役場に勤務されています。ラベル左上隅の龍のイラストは、磯辺大輔さんが描きました。全体をデザインしたのは、吉永涼さんです。デザインをしたこの3人を含め、プロデュースのリーダー的役割を果たした靍井志帆さんも含めて、彼ら彼女らは2015年の春に卒業しました。ちょうど、10年前のことになります。ゼミのPBL活動(Project Based Learning)の一環です。PBL活動とは、学生さんたちが自ら課題を発見し、その課題を解決するために頑張る、そのような学習法です。

▪️龍谷大学には、メルシーという会社があるのですが、そこでも龍大生がプロデュースした日本酒ということで販売して欲しいです。まあ、そのような話を、昨日は龍谷大学の滋賀県人会でしました。それから、今、私は糖質制限の身なので、日本酒を楽しむ生活ができないのですが、ぐい呑み1杯程度、少しだけ呑んでみたいです。

▪️龍谷大学に勤務するようになってから、ずいぶん長くPBLに取り組んできました。文科省の現代GPに採択された「大津エンバワねっと」、現在の「社会共生実習」、そしてこの日本酒のプロデュースも含めた生産者と消費者をつなぐゼミ活動「北船路米づくり研究会」。そのような活動を指導することで得られた経験や知見は、大学教員としての自分にとっても財産になっていると思います。定年退職まであと2年しかありませんから、勤務している間にはなかなか難しいでしょうが、深草キャンパスにいつか「PBLセンター」が誕生して欲しいです。学部を超えて、学生の皆さんがプロジェクトを作り、専門分野を超えて、互いの力を活かし合いながら、地域社会の課題解決に取り組むようなことが生まれてほしい。しかも、そのような取り組みは、きちんと評価されて、単位も出るし、「ガクチカ」(学生の時に何に力を入れたこと)として誇れるようなものであってほしい。よく言われるコスパ、タイパを気にすることなく、学生の民さんには思い切り頑張って楽しんで取り組んでほしいのです。

「近江日野産日野菜」

▪️国の地理的表示(GI)に登録された「近江日野産日野菜」の動画です。登録にご尽力された松井賢一さんからご紹介いただきました。皆さんも、ご覧いただければと思います。松井さんのご希望ですので、拡散させていただきます。

米川ビワマスプロジェクト「米川ビワマス大調査!」

▪️長浜市には、市が経営する「さざなみタウン」という施設があります。「長浜まちづくりセンター」「長浜市立長浜図書館」「長浜市地域福祉センター」「ながはま市民協働センター」から構成される「ながはま文化福祉プラザ」と、「長浜商工会議所」や「長浜ビジネスサポート協議会」などが開設している「長浜商工会議所・長浜ビジネスサポートセンター」の2つの建物からなる複合施設です。長浜市のまちづくりの拠点のような施設なのでしょうか。

▪️先日の土曜日、野洲市で開催された「びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲」では、この施設の中に事務所のある「ながはま文化福祉プラザ室長」、「長浜まちづくりセンター所長」、 市民活躍課担当課長を勤めておられる尾崎栄治さんとお会いすることができました。その尾崎さんに、ご縁をいただいたことを感謝するためメールをお送りしたところ、返信をいただきました。そして、その返信で、長浜市の米川でのビワマスをシンボルとした街づくりの活動がよくわかるサイトのことを教えていただきました。さざなみタウンのサイトの中で紹介されています。米川に遡上するビワマス関連の動画が満載です。皆さんもぜひ、ご覧ください。ビワマスが、環境アイコンとして様々な人びとの関心と気持ちをグッと引き寄せていることがわかります。