【特別編】みんなのBIWAKO会議/COP3|第458回(2024年9月6日)

▪️「みんなのBIWAKO会議/COP3」が開催されました。以下は概要です。

琵琶湖版のSDGs「マザーレイクゴールズ(MLGs)」が策定されて3年。

MLGsに関わる人々が集い、MLGsのゴール達成状況を確認しあい、今後に向けて学びあう「MLGsみんなのBIWAKO会議/COP3」を開催します。

今年度は、web配信の情報番組「びわモニ」とコラボレーション。

“ミスターびわ湖”の愛称で親しまれている川本勇さんが司会を務めます。

琵琶湖を愛する多様な人々が一堂に会する貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。

▪️「みんなのBIWAKO会議/COP3」の第1分科会「MLGsの可能性~できそうなこといろいろ考えてみよう~」には、理事長をしている「特定非営利活動法人琵琶故知新」の理事のお1人である秋國寛さんが、琵琶故知新で進めている「デジタルマップ」について説明されます。第一分科会の開始時間は動画の「01:42:33」からです。秋國さんの「デジタルマップ」の説明は、「02:12」あたりからになります。動画の中では、この「デジタルマップ」をご覧いただくためのQRコードも出てきます。そこから「デジタルマップ」をご覧いただくことができます。こちらからアクセスすることもできます。7月1日の「びわ湖の日」に公開されました。現在はβ版です。多くの皆さんから寄せられた情報をこのデジタルマップの上で表現していく予定になっています。

▪️私どもの「デジタルマップ」の取り組みは、2024年度「未来ファンドおうみ」から助成を受けています。

マッププロジェクトの紹介

▪️大津市の石山にユーストンという会社があります。滋賀県内を中心に活躍されている、プロデューサー、音楽家、タレント、演出家、企業経営者の川本勇さんが経営されています。このユーストン内にあるスタジオでは、毎週月曜日から木曜日までの朝、「滋賀を語って、滋賀に関心を!」をポリシーに滋賀に関わるニュースを発信されています。先日の「びわモニ」の冒頭では、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で進めているマッププロジェクトのことが紹介されました。紹介してくださったのは、「琵琶故知新」の理事をされている秋國寛さんです。秋國さん、ありがとうございました。

▪️このマッププロジェクトに関しては、先日、コラボしが21で「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」というワークショップを開催しました。その時の様子を、このブログでも「ワークショップ『誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けをかんがえよ!』」として投稿しています。

ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」

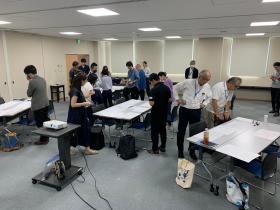

▪️今日の午前中、大津市内の「コラボしが21」で、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が主催した官民共創ワークショップが開催されました。ITに強い理事の皆様が中心となり、準備を進めてくださいました。ありがとうございました。今日のワークショップのテーマは「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」です。 MLGsとは、「マザーレイクゴールズ(Mother Lake Goals, MLGs)」のことです。

「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)です。

MLGsは、琵琶湖版のSDGsとして、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、

琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定しています。

▪️私たち「琵琶故知新」が提供させていただく「琵琶湖デジタルマップ」を活用しながら、このMLGsのことを知り、誰しもがそれぞれの価値観や立場から参加できる仕掛け(仕組み)を、ワークショップ参加者の皆さんとアイデアを出し合ってみようというのが、この日のテーマです。「琵琶湖デジタルマップ」(β版、7月1日リリース)ですが、理事のお一人、秋國寛さんが経営されているDIIIGのIT技術です。滋賀県に無償で提供してくださっています。ありがとうございます。

▪️今日のワークショップには、滋賀県庁にお勤めの皆さんと、民間の団体や企業にお勤めの皆さんがご参加くださいました。ありがとうございました。滋賀県庁からは、琵琶湖の環境政策に関わる部署、まちのコイン「ビワコ」の普及を進めている部署、滋賀の農業の将来の課題に取り組まれている部署、さまざまな部署からご参加くださいました。民間からは、琵琶湖の環境学習に関わるボランティアの皆さん、エコな消費活動を目指す団体の皆さん、印刷会社や旅行会社、それからデザイナーをされている方もご参加くださいました。みなさん、本当にありがとうございました。

▪️ワークショップですが、大変盛り上がりました。まずは、一人一人でアイデアを出し、そのアイデアを読んで隣の人が順番にアイデアを重ねて、それを3人で繰り返した後、さらに他の参加者と対面で出てきたアイデアを紹介しあいながら…といったことを行います(うまく説明できていないかも)。アイデアソンという手法です。そうやって、いろんな方達の話を聞きながら、頭の中でいろんな方達のアイデアがうまく絡み合い「発酵」してきた段階で、「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるようなアイデア」を最後は1人で考えます。そして、そのアイデアをみんなでお互いに見合いっこして、「素敵だな」と思ったアイデアには⭐︎のマークを書いていきます。最後は、⭐︎のマークがたくさんついた方のアイデアを紹介してもらいました。一番⭐︎が多かったのは、琵琶湖環境科学研究センターに研究員をされている佐藤 祐一さんでした。佐藤さんから参加した感想を聞かせていただきましたが、とても満足されたようでした。もちろん、ご満足頂いたのはご参加いただいた皆様全員だと思います。それぐらい盛り上がりました。

▪️私たちは「琵琶故知新」では、今回のワークショップで出てきたアイデアをもとに、今回参加してくださった皆さんや応援してくださる皆さんと一緒に次のステージに進んでいこうと思っています。本日のワークショップの準備段階から、滋賀県庁の三和 伸彦さんには、大変お世話になりました。ありがとうございました。