3年ぶりの歓送会

■ 昨日は、夕方から龍谷大学吹奏楽部の「歓送会」が深草キャンパスの生協食堂で開催されました。12月末の定期演奏会を最後に「卒部」した4回生の皆さんの旅立ちをお祝いする会でした。コロナ感染拡大のため3年ぶりの「歓送会」です。

■ 昨日は、夕方から龍谷大学吹奏楽部の「歓送会」が深草キャンパスの生協食堂で開催されました。12月末の定期演奏会を最後に「卒部」した4回生の皆さんの旅立ちをお祝いする会でした。コロナ感染拡大のため3年ぶりの「歓送会」です。

■ものすごい人数の部員の皆さんが集まりました。退部された4回生の皆さんは私服ですが、現役部員の皆さんはステージ衣装でもある青いブレザーを着用されていました。というわけで、部長の私も普段のジーンズではなくスーツにネクタイでした。私が部長に就任したのも2019年。ということは、部長になった時に入部されてきた方達が卒部されているということでもあります。少し感慨深いものがあります。

■ 4回生の皆さんが龍谷大学に入学した後、翌年の2月(2019年度内ですが)には、「歓送会」をなんとか開催することができました。その直後から感染が拡大していくことになりました。3月に予定されていた関東地域の大学とのジョイントコンサートも中止になりました。

■ 2020年度は、集まって練習をすることもできませんでした。吹奏楽コンクールは中止になりました。サマーコンサートや夕照コンサートも中止にりました。宮城県への演奏旅行も中止でした。サマーコンサートは時期をずらしてオータムコンサートとして開催しました。その後12月の定期演奏会についてもなんとか開催することができました。この年は、オンラインで何度も相談の場を持ったように記憶しています。

■ 2021年度は、社会も大学も新型コロナに少しは対応することができたようで、様々な活動を再開できるようになりました。サマーコンサートは開催できましたが、私の記憶ではオンラインによる無観客生配信での開催でした。夕照コンサートもオンライン配信でしたが、定期演奏会は無事に開催することができました。オンライン配信も同時に行いました。いろいろ工夫をしました。この年度は、吹奏楽コンクールも再開され、龍谷大学は2年連続で金賞を受賞しました。とはいえ、陽性者が出ることで練習はたびたび中断しました。2月に開催が予定されていた「吹奏楽フェスタin鳥取」は中止になりました。

■ 2022年度は、サマーコンサート、夕照コンサートも無事に開催することができました。ただし、陽性者や濃厚接触者が出るたびに練習が中断されました。岐阜での演奏旅行も、途中で陽性者がでたことから一般向けの「オータム・コンサート in 岐阜」の公演は中止になりました。なんとか、兵庫県朝来市での「龍谷大学吹奏楽部演奏会」は開催することができましたし、年末の定期演奏会も無事に開催することができました。大変な状況の中で、吹奏楽コンクールも3年連続で金賞を受賞することができました。

■こうやって思い出すと、4回生の皆さんも含めて、部員の皆さんはコロナに負けずに、本当によく頑張って課外活動に取り組まれてきたと思うわけです。龍谷大学では、「課外活動は、正課授業とあいまって大学教育の重要な一環である」という基本方針のもとで、多くの学生の皆さんが課外活動に取り組まれています。コロナの中での課外活動は、大変辛いものだったと思いますが、そこで苦労された経験は今後の部員の皆さんの成長に必ず役立つことはずです。

■昨日の3年ぶりの歓送会では、たくさんの皆さんと一緒にお酒を飲むことができました。もちろん、感染に気をつけながらということになりますが、楽しい時間を過ごすことができました。私は、最後までお付き合いしました。結局3次会にまで出席しました。普段、幹部以外の部員の皆さんとはなかなかお話をするチャンスがないのですが、昨日は、いつもとは違う方達とお話ができました。人数は限られていますけどね。楽しかったです。

■写真は、1次会である女子部員の方からいただいたものです。これ、亡くなった方や幽霊がつける三角頭巾「天冠」と言います。なんでまた…、これ使えうにはまだもう少し時間が…。実は、ステージで使ったものなのだと説明してくれました。昨年中止になった「吹奏楽フェスタin鳥取」が今年は無事に開催されたのですが、その時のステージで使ったものなんだそうです。鳥取(境港市)といえば、水木しげる。というわけで、フェスタでは、「ゲゲゲの鬼太郎Funk ver.」が演奏されました。私は、関西アンサンブルコンテストの応援に行っていましたから、鳥取公演の様子は知らないのですが、妖怪に扮した部員の皆さんもステージに登場して会場を盛り上げたのだそうです。その時、他の部員の皆さんは演奏の開始にあたって、この「天冠」を頭につけたのだそうです。面白いアイデアですね。これ、白いフエルトでできています。おそらく、想像なんですが、ステージ衣装の青いブレザーのポケットにしまったままになっていたことに気がついて、理由は分かりませんが、私と監督にプレゼントしてくれました!! サイン入りです。私と家督は、同い年で、昨日の場では一番年寄りでしたから〜(^^;;。

【追記】■なんで「卒業」ではなくて「卒部」なのか。その理由も昨日教えてもらいました。留年して卒業できない先輩たちのことを慮って、慣習として、「卒部」という言い方をしてきたのだそうです。なんと、なんと。

突然のメッセージ

■昨晩、それも遅めの時間帯に、ちょっとびっくりすることがありました。2000年に出版された『環境ボラティア・NPOの社会学』(新曜社)という本の中に書いた、「行政と環境ボランティアは連携できるのか-滋賀県石けん運動から」という論文を、「20年前に自分の卒業論文で引用しました…」という方からTwitterのメッセージを通して連絡があったのです。Mさんという方です。

■昨晩、それも遅めの時間帯に、ちょっとびっくりすることがありました。2000年に出版された『環境ボラティア・NPOの社会学』(新曜社)という本の中に書いた、「行政と環境ボランティアは連携できるのか-滋賀県石けん運動から」という論文を、「20年前に自分の卒業論文で引用しました…」という方からTwitterのメッセージを通して連絡があったのです。Mさんという方です。

■ここには、不思議な縁のつながりの話があります。今年の1月に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」の総合プロデューサー吉成信夫さんに奇跡的にお会いしたというfacebookへの投稿を、Mさんはたまたまお読みになったのだそうです(そのことは、このブログにもほぼ同じ投稿しました)。友達限定の投稿なのですが、Mさんは吉成さんとつながっていて、Mさんも私の投稿を読むことができたのだそうです。Mさんは、現在、私設図書館の開館を目指して頑張っておられます。私はよく知らないのですが、街中に、いろんな人が(みんなが)集える小さな図書館のネットワーク「みんとしょ」というものが存在しているらしいのです。そういうネットワークにMさんも関わっておられて、そのようなこともあって、吉成さんともつながっておられたのです。少しわかりにくい説明ですね、すみません。Mさんからは、facebookにこのようなコメントをいただきました。

脇田先生、昨晩はありがとうございました。私にとって環境社会学の教科書の中の先生がFBのタイムラインに先日突然現れた(「利やん」のお写真拝見した)ときは本当に驚きでした。昨日はTwitterのフォローバックいただいたことに嬉しくなり、唐突に失礼とは思いながらついメッセージを送ってしまいました。

20年も昔のことですが(卒論ゼミの先生の指導と)、脇田先生の書かれた論文のおかげで卒論が迷子にならずになんとか最後の結論にたどりついたのでとても思い出深いものがあります。今回ご縁をいただき、とても嬉しく思います。またご著書を楽しみにしています。

■私も驚きましたが、Mさんはもっと驚かれたのですね。ご自分の卒論で引用した文献を今もきちんと記憶されていることって、なんだかすごいなあと思います。その卒論を今も大切に保管なさっているようで、私の論文を引用した部分を写真に撮ってや送ってくださいました。今、私設図書館の会館に向けて頑張っておられるそうですが、引用してくださった私の考え方を参考にしてくださっていると伝えてくださいました。まあ、お世辞でしょうが、とっても嬉しいと思います。

2023年の雛祭り

■うちには、雛祭りを楽しむ子どもはもういません。ずいぶん前までは娘が家にいたのですが、大学1年生の時に家を出て自立し(大学時代は仕送りをしていましたが)、その後就職し、そして結婚して、今はもう2人の女の子の母親になりました。で、私も、2人の孫のおじいさんになったわけです。本当に時が経つのははやいですね…。とはいえ、我が家では、押し入れの奥に入れたあるお雛様たちを、この季節にはお出ましいただき、リビングに飾っています。小さい方は、おそらく60数年前のものですかね。大きい方は36年前のものです。なにか個人情報を意図せず漏洩しているようですが…。小さい方のお雛様は、もともとはガラスケースに入っていたのですが、今はこうやって、ケースの外でのびのびとされています。これから桃の花なども、飾ってみようかなと思います。

高田満彦先生の最終講義

■このブログは1人の大学教員の「公開日記」のような感じです。いや、感じじゃないな、ほんまに「公開日記」ですね。「後悔日記」になるかもしれませんけれど。それはともかく、自分の身に起こったことをできる限り、ブログとして残そうとしています。もう11年目ですね。何事も長続きしないのですが、これだけは続いています。ところがです、「公開日記」とはいいながら、多忙なことからアップできていないことがあります。とりあえず、韓国出張の続きですかね。それから、韓国に出張する前の岐阜県の羽島市での講演のことでしょうか。もう少し時間がかかりそうです。今日は、今日あった大切な出来事を先に投稿することにします。

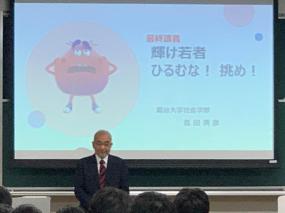

■今日は、社会学部で勤務されてきた髙田満彦先生の最終講義[/url]が行われました。先生は、公立小中学校での教員、大津市滋賀県庁での指導主事を経て、2017年4月からは龍谷大学社会学部教授として教職課程で教員を目指す学生の皆さんのご指導を、さらには私も担当している「社会共生実習」でも学生の皆さんをご指導いただきました。今日の最終講義のタイトルは「輝け若者 ひるむな!挑め!」です。教室は、(おそらく)教職を目指す学生さんでいっぱいです。

■先生は、地元のコミュニティで、「エイブラハム林間学校」という活動をされています。具体的な中身についてはよくわからないのですが、夏休みにコミュニティの子どもたちとの遊びも含めて様々な活動をされているようです。先生が、子どもたちに「林間学校知ってるか?」聞いたところ、「知ってるで、リンカーンやろ、アメリカの人」という反応があり、これは面白いなあということで、地元での林間学校の頭にエイブラハムをつけたのだそうです。面白いですよね、ほんまに。

漫画『台湾の少年』のトークイベント

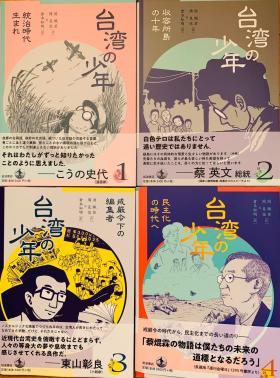

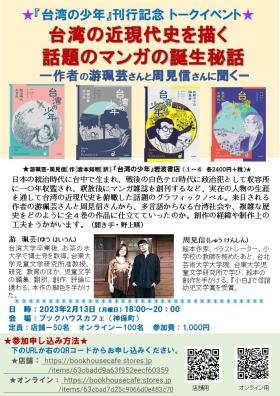

■『台湾の少年』、全巻、揃いました。どんな漫画か。こちらをご覧ください。2月13日には、『台湾の少年』に関して以下のイベントがあります。参加しようと思っています。それまでに全巻読んでおかないと。

『台湾の少年』刊行記念 トークイベント「台湾の近現代史を描く話題のマンガの誕生秘話」ー作者の游珮芸さんと周見信さんに聞くー

積もりました。

■今日は、担当している授業の定期試験の日でしたが、2月1日に振り替えになりました。新しい長靴も買って準備万端だったんですが。職場の教職員の中にも、帰宅できなかった方がおられました。電車の中で、あるいは職場に戻って眠られたようです。大変でした。学生の皆さんは大丈夫だったのでしょうかね。私はといえば、昨日は午前中に海外出張の手続きの書類作りをしていました。なんとかやるべき仕事を済ませることができました。お昼頃から雪が降り始め、最初は降ったり止んだりでしたが、暗くなった頃から本格的に降り始めました。

■雪で痛んだら嫌だなと思い、育てているビオラやガーデンシクラメンの鉢を屋根の下に移動させました。しかし、無駄でした。風も伴っていたいたようで、屋根の下でも鉢には雪が積もってしまいました。朝起きて、植木や花が痛まないように、できる範囲で雪を取り除きましたが、多くは雪のしたで痛んでいることでしょう。積雪量が少なければなんとかなったかもしれませんが、仕方ありません。宿根草、多年草は根っこが生き残っていればなんとかなるのかもしれません。もちろん、本格的な雪掻き仕事もしました。20cm弱ほど積雪量があったので、結構時間がかかりました。ついでにご近所のお一人暮らしのお宅の雪掻きも少しお手伝いしました。それから、64歳のおじいさんですが、超下手くそな雪だるまも作ってみました。孫にLINEで見せてあげたい…ということでして。

■まあこんな感じで午前中は雪掻き仕事と庭の世話が続きました。午後からは世界仏教文化研究センターの打ち合わせ会議。そのあとは、学科会議、教授会、研究科委員会と続きます。自宅の書斎から、teamsを使ってのオンラインによる会議です。今、学科会議が終わりました。研究科委員会のあとは、zoomによるまちづくりの学生団体とのミーティングになります。諸々続きますが気になるのは積雪です。時々外を眺めています。また積もり始めました。湖北や東北・岩手県等の雪国のfbのお「友達」からすれば大したことはない積雪なんですが。明日もJRが動かないとほんと困ります。

退院のお祝い。

■昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、お店のご常連のお一人「なかちゃん」(中川俊典さん)の、退院のお祝い会を開催しました。なかちゃんは、アルミサッシ工事会社の社長さんです。なかちゃん、膝の調子を悪くされて、手術とリハビリで、合わせて40日間入院されていました。来月は、もう一つの膝の手術になります。なかちゃん、次に退院する時は春になっていますね。頑張ってください。

■写真ですが、左から、いずれもお店のご常連である川北くん、なかちゃん、杉浦さんです。後列は私です。お祝い会には、かつて社会学部の同僚だった原田達先生も参加されました。といいますか、原田先生から「なかちゃんの退院のお祝いするから時間があったら来てください」と連絡が入ったのでした。原田先生のお誘いであれば、なんとしても参加せねばなりません。ということで、よい呑み会になりました。もっとも、原田先生は、明日早朝のランニングのためにでしょうか、先にご帰宅されました。

■今日、なかちゃんは、膝の手術とリハビリが終わったら、またマラソンに挑戦すると宣言されました。原田先生が71歳の年齢でまだまだ走っておられるからです。昨年は、フルマラソンの自己新記録を出されました。すごいです。原田先生がそうやって身体を鍛えつつ、楽しく過ごされていることに、なかちゃんは大きく刺激を受けたのです。素晴らしい。楽しみです。なかちゃんは、フルマラソンも確か3時間40分くらいの記録をお持ちです。なかちゃんは、2016年にホノルルマラソンも走っておられます。私は2017年に走りました。その時のことについては、こちらに書いています。私も、なかちゃんに刺激を分けてもらってまた走ろうかなと思っています。

■こうやって、職場以外にも楽しく愉快な仲間がおられること、本当にありがたいと思っています。素敵です。

大学生協の電子組合員証

■ これまでは、職員証が組合員証でもあり、そこに現金をチャージできました。ところが新年になり、組合員証はカードからスマホのアプリ、電子組合員証になりました。こういう変化に対応できないと生きていけないので、気持ち的には「面倒臭いな〜、嫌だな〜」と思いつつ、戸惑いながらもなんとかアプリに移行することができました。カードに残っていたチャージした現金も無事、電子組合員証の方に移行できました。アプリの登録をしている途中、何度も、確認コードを要求してきました。おそらくセキュリティーを厳密にしているんでしょうね。

■ これまでは、職員証が組合員証でもあり、そこに現金をチャージできました。ところが新年になり、組合員証はカードからスマホのアプリ、電子組合員証になりました。こういう変化に対応できないと生きていけないので、気持ち的には「面倒臭いな〜、嫌だな〜」と思いつつ、戸惑いながらもなんとかアプリに移行することができました。カードに残っていたチャージした現金も無事、電子組合員証の方に移行できました。アプリの登録をしている途中、何度も、確認コードを要求してきました。おそらくセキュリティーを厳密にしているんでしょうね。

■このアプリを導入することで、理屈としては食堂や売店でのレジの通過がよりスムースになるのだと思いますが、それぞれの皆さんがこの大学生協のアプリをインストールしてもその使い方に慣れないとスムースにはなりません。私自身もそうでしたが、慣れていない人たちは、レジ担当の職員さんたちに使い方を教えてもらっていました。知り合いの生協職員の方からは、年末年始は対応が大変だったとのお話を伺いました。また、アプリに登録することで、従来の職員証も使用できるとのお話も伺いました。こういうアプリに登録することで、生協としても組合員管理の業務が大幅に合理化されるのでしょうね。こうやって人件費が節約できた分が、価格に反映していくといいなあと思います。

■右のアプリの画面のお金のところ、「4,154円」になっています。私がチャージしている電子マネーの金額です。ホーム画面から「決済」をタッチすると、この画面にきます。レジに並んだ時に、この「4,154円」の画面を出しておいて、自分の番になった時にこの「4,154円」をタッチするとバーコードの画面が現れます。そこをレジにあるバーコードリーダーに向けると買った物の価格だけ電子マネーが減っていくわけです。まあ、わかりますよね。単純なんですけど、これを知らずにレジに並ぶと、大渋滞になってしまうわけです。使い始めたら、便利かもしれません。私のような年寄りは、こういった新しい技術に慣れるのに時間がかかってしまいますが。

ランニング談義

■ 昨日のことになりますが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」が、新年は5日から開店されているということで、昨日お店に伺いました。卒論の指導で疲れていたので、ひさしぶりの「利やん」でリラックスできました。そうして、リラックスしていると、突然、社会学部を7年前に退職された原田達先生と法学部の河合美香先生がお店に入ってこられました。「あれっ?」という組み合わせです。でもすぐにわかりました。ランニングつながりです。

■ 昨日のことになりますが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」が、新年は5日から開店されているということで、昨日お店に伺いました。卒論の指導で疲れていたので、ひさしぶりの「利やん」でリラックスできました。そうして、リラックスしていると、突然、社会学部を7年前に退職された原田達先生と法学部の河合美香先生がお店に入ってこられました。「あれっ?」という組み合わせです。でもすぐにわかりました。ランニングつながりです。

■原田先生は、今、ランニングを生活の中心に置いて暮らしておられますが、かつて「ランニングの現象学」という論文も執筆されています。ランニングを社会学的に考察された論文です。一方、河合美香先生はスポーツサイエンスの研究者です。ご自身も、かつて中長距離のアスリートとして活躍されました。あのリクルートの監督をされていた小出義雄さんの指導を受けていた方でもあります。細かな事情はわかりませんが、お二人はランニングでつながっておられたのです。で、私は? 以前は、頑張って練習してフルマラソンを走っていたのですが…。今は、全く走っていません。フルマラソンを走っていた自分が信じられません。まあ、そのようなことはともかくです。原田先生と河合先生とご一緒させていただくことにしました。

■河合先生とは、以前、学内の仕事でお世話になったことがありました。以下は、その頃のfacebookへの投稿です。日付は、2017年3月31日です。

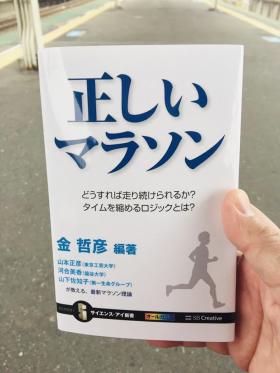

研究部の仕事でお世話になった河合美香先生から、金哲彦さんや山下佐和子さんとの共著『正しいマラソン』をいただいた。金哲彦さんの龍谷大学での講演会をブログでエントリーしたこともあり、献本していただいたのだ。河合先生、ありがとうございます。

ちょうど良いタイミングだ!今年の12月にホノルルマラソンに出走する予定なのだが、そこに焦点をあてて練習を再開する。ということで、ちょうど良いタイミングなのだ。勉強します。

昨晩は、原田 達先生が「今月はもうじき200kmになる」なんてことを、さりげなく言ってくるもんだから、この「さりげなく」って原田流なところに「くっそ〜〜!」となった。お尻に火がついたぞ(ちょっとだけだけど…)。

我が家では、娘の家族が、孫のひなちゃんの子育て訓練合宿中。娘はひなちゃんにおっぱいをあげるので、栄養を取らないといけない。普段と比べて我が家の食事のレベルが向上した。ということで、もう栄養はそれほど必要ない私のような年寄りにまで、栄養のおこぼれがまわってくる。太ってしまったよ…。

走らなくちゃ。

■当時は、私、真面目に走ろうしていたんですね。結果として、この投稿にもあるようにホノルルマラソンを走ることができました。自己記録で走ることができました。でも、そこで燃え尽きてしまいました。それ以来、走ることをしていません。写真は、このfacebookの投稿にある、河合先生も執筆されている『正しいマラソン』という新書です。河合先生にも、いろいろお世話になっているんです。その節は、ありがとうございました。で、3人での呑みですが、トップアスリートとして活躍された河合先生のご経験から、市民ランナーとして日々お住まいの地域の皆さんと一緒に走っておられる原田先生のご経験まで、ランニング談義で盛り上がりました。加えて、ランニングの話から、日本社会のスポーツの指導、学校の中の課外活動の指導が抱える問題についても盛り上がりました。有意義なお話ができました。偶然のことですが、原田先生と河合先生にお会いできたことに感謝いたします。ありがとうございました。

センパイプロジェクト

■今日は深草キャンパスで、4限に留学生対象の「日本の社会と文化B」の授業を行いました。授業が終わって「さあて帰ろうか」と思ってある大教室の前を通りかかると、大教室の中が何か盛り上がっていました。受付には、知り合いの女性職員さんがおられました。ちょっと立ち話をしていると、「ここに名前を書いてくださいね」と笑顔で言われるのです(マスクされてましたけど)。まあ、そうなると入らざるを得ませんね。

■中で行われていたのは、「おしえて!センパイ プロジェクトNo.1 ひと足はやい除夜の鐘⁈龍大生の”○▲□”を吹き飛ばす108分」というイベントでした。龍谷大学出身の企業経営者の方が3人ゲストとしてお越しになっていました。

・アシックスジャパン株式会社代表取締役社長の小林淳二さん(1990年経済学部卒)。

・株式会社グリップインターナショナル代表取締役社長の桑田隆晴さん(1981年経済学部卒)。

・株式会社アミューズ代表取締役社長の中西正樹さん(1998年文学部卒)。

■このような企画です。社長さんたちから、偏差値の序列の中に自らを同化させて萎縮してしまう傾向を持つ龍大生に対して、龍谷大学で学び様々な経験をすることのポジティブな意味を見出せるように応援していただけました。素敵なメッセージをたくさんいただくことができました。ひとつだけ挙げるとすると、アミューズの中西社長のお話かな。「全ての人がそれぞれに個性を持っている。どんな人にも個性がある。その個性が、人との出会いの中で磨かれる。それが才能になる」。素敵ですね。おそらく、ご自身のご経験の基づいて語っておられたのでしょうね。

みなさんは、「コロナ禍」「不本意入学」「レベチ」「ガチャ」など、さまざまな理由であきらめていないだろうか?あるいは、自分に負のレッテルを貼っていないだろうか?

Withコロナで制限も緩和されつつある中、気持ちを切り替え、あらためて自分のポテンシャルを信じて、龍大生だからこそできることをやってみないか!

そんな龍大生を応援したいと、本学の卒業生で各業界で活躍する経営者・起業家のセンパイが龍谷大学に集結し、パネルディスカッション形式でみなさんの想いにお応えいただきます。

■たまたま職員さんに誘われて参加させていただきましたが、とっても内容のあるイベントでした。私は、深草キャンバスの会場で参加しましたが、瀬田キャンパスにも会場があって、「同時中継」というのでしょうか、キャンパスは離れていても一体感がありました。驚いたのは、私が会場に入ったときに話をした副学長の深尾先生が、イベントが終わる時には瀬田キャンパスから閉会の挨拶をされていたことです。そのようにして、「キャンパスは離れていても、みんな龍谷大学の仲間なんだ」という一体感を強調されていたのかしれません。