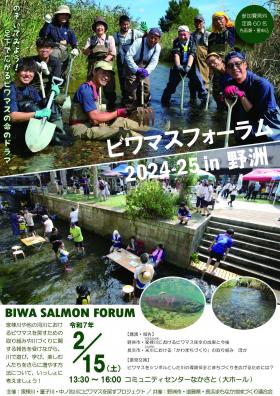

びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲(2)

▪️2月15日に開催された「びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲」について投稿しました。その投稿では、当日の様子をお伝えしただけです。投稿の題名にも(1)と書いたように、その続きの(2)を投稿しなくてはと思いつつ、なかなか…でした。ということで、今回(2)です。当日は、野洲市で取り組まれた「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」からの報告と、長浜市で取り組まれた「長浜まちなか地域づくり連合会」の2つの活動報告の後、「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくりを広げるために」というタイトルで意見交換会が開催されました。この投稿では、その意見交換会の時のことを報告したいと思います。

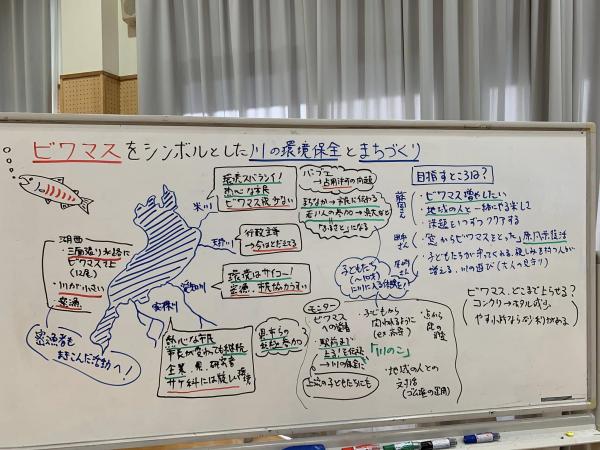

▪️この意見交換会の司会を務められたのが、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの専門研究員で、野洲川での活動の中で頑張って取り組まれてきた佐藤祐一さんです。トップのホワイトボードは、佐藤さんが司会をしながら、コメンテーターやフロアの皆さんの意見を、丁寧に書いていかれました。これがあるから、当日の意見交換の様子を思い出せます。

▪️当日、コメンテーターとして並ばれたのは、次の3人の方達でした。まず、元滋賀県水産試験場の場長をされていた藤岡康弘さん。淡水魚の専門家です。県内の河川でビワマスを俎上させたいという地域住民の皆さんの活動を応援されています。今から四半世紀ほど前には、藤岡さんとは、滋賀県立琵琶湖博物館に学芸職員として勤務していました。一緒な、中国の洞庭湖のある湖南省にも一緒に出張しました。懐かしい思い出です。二人目の方は、長浜まちなか地域づくり連合会・長浜市地域活力プランナーの田中省吾さん。米川を中心としたまちづくりの活動をされています。長浜市の旧市街地を流れる米川を、ビワマスが俎上する川にしたいと、まちづくりの活動の一環として頑張っておられま。三人目は、そのよう市民活動を応援する長浜市役所の職員である尾崎栄治さかです。長浜まちづくりセンター所長をされています。

▪️進行役の佐藤さんは、それぞれの方に、活動で目指すところはどこにあるのかと尋ねられました。藤岡さんは、専門家の立場から端的にビワマスを増やしたいからというのが最初の目標になりますが、それ以外にも、頑張って取り組んでおられる市民の皆さんと一緒に活動すること自体が楽しいと言っておられました。この「楽しい」という感覚、とても大切なことかなと思います。市民が自分たちの活動を「楽しい」というのはよくあるわけですが、専門家が「楽しい」という気持ちを持てるのって素敵なことだなと思うんですよね。ビワマスに対する考え方やスタンスは違っていても、一緒に活動をすること自体を楽しまれているわけです。最後は、ビワマスが俎上し産卵できるような川づくりをしていくために、地域の皆さんと課題をひとつひとつクリアしていくことの大切さについても述べておられました。藤岡さんのように、そして司会の佐藤さんもそうですが、地域の皆さんに気持ちのあり方に寄り添っていく姿勢が素敵だなと思うのです。

▪️二人目は、田中省吾さんです。田中さんの心の中には、原風景としての米川があり、そのような原風景としての米川を復活させることの中に、以前の投稿の中にも書きましたが、「かつて清掃活動に取り組んでおられた片野さんという方が、『ここでな、わしは子どもの時、窓からビワマスを掴んだんや』ということを語っておられた…ということが関係者の間で知られるようになり、その片野さんの記憶が元になり、これから米川にみんなでビワマスを取り戻そうとされてるようになったのだそうです」。そういう意味でビワマスはシンボル的な魚であるわけです。米川では、ビワマスの俎上や琵琶湖へ下る稚魚が確認されています。

▪️三人目は、尾崎さんです。大人たちの見守りの中で、もっと子どもたちが米川で遊ぶようになってほしいと考えておられます。10歳までに川に入って遊ぶ体験が必要だとお考えです。そうすることで、川に対する感性を知らず知らずのうちに養っていき、自分たちが暮らす地域の米川のことが気になる、大切にしたいという気持ちが自然に出てくるような大人に成長してくれたら…ということのようです。米川では、さまざまな団体により多種多様な活動が行われているようですが、市民の中には、下水道が普及する以前の生活排水が流入していた時代の記憶があり、米川に入ろうという気持ちになれない方もおられるようです。しかし、現実には美しい水質の川になっているのです。佐藤さんによれば、コアユも俎上するようです。別の地域であれば、そのコアユを市民が喜んで捕まえて食べるのにな…と不思議がっておられたことが印象に残りました。まあ、だからこそ、大人の見守りの中で、子どもたちが遊ぶ地域文化を取り戻す必要があります。

▪️この意見交換会のテーマは、滋賀県内の「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくり」です。環境保全だけでも、まちづくりだけでもないところが非常に大切かなと思っています。この両方があって、自分が暮らす地域と関わる身近な環境である河川のことを、いろんな側面から心配して、「自分事」として感じることができるわけですから。そして「自分事」として感じるために人びとを引き寄せてくれる存在が、今回の場合はビワマスなのです。ということで、各地の河川の状況を藤岡さんが中心になって整理してくださいました。

▪️野洲市の家棟川では、熱心な市民が中心になって活動しており、市長が交代しても事業が継続されて、行政も応援してくれているようです。そして、そのような活動を県や専門家や地元にある企業も応援や参加をされているとのことでした。佐藤さんや藤岡さんも、そのような専門家ということになります。ただし、藤岡さんによれば、ビワマスは俎上しているものの、河床が粘土のところが多く、ビワマスのようなサケ科の魚には厳しい条件のようです。玉砂利が必要なのです。ということで、この家棟川の活動では、活動の中で砂利を入れてビワマスが好む産卵床を作っているようです。

▪️2番目は愛知川です。下流では、彦根市と東近江市の境界を流れる大きな川です。藤岡さんによれば、その愛知川の支流にたくさんのビワマスが俎上しているというお話でした。しかし、この愛知川では市民の存在が希薄なのと、そのためでしょうか、密猟が多いとのことでした。昔は、地域の食文化として、産卵期に俎上してくるビワマスを獲って「マス飯」等の郷土料理にして食していたわけですが、現在は、そのような行為は密漁として罰せられます。また、愛知川は家棟川とは違い大きな川ですので、人の目が届きにくいのかもしれません。また、家棟川のように市民が俎上するビワマスを目視で確認したり、産卵後、死んだビワマスの中に残った卵の数を確認したりと、調査とパトロールが同時に行われています。これは大きいと思います。

▪️3番目は、米原市の天野川でも、かつてはビワマスを保全する取り組みが行政主導で行われていたようですが、市長が交代することで、その事業が立ち消えになってしまいました。4番目は、この意見交換会にも参加されている米川になります。藤岡さんによれば、サケ科のビワますには最高の環境なのだそうです。しかも、熱心な市民の参加があります。あとは、ビワマスをどう増やしていくかということのようです。

▪️フロアからは、湖西地域の河川についいても報告がありました。お住まいの近くを流れる川は3面コンクリート張りなのにビワマスが俎上している。すぐ近くの川は自然度が豊なのに…。どうしてなんだろう?というご指摘でした。また、密漁との自覚があまりないまま、地域の文化の延長線でビワマスを捕獲する人がおられるようです。ご近所の知り合いだったりすると、「それは密漁ですよ!!」というふうには言いにくいですよね。確かに…。でも、藤岡さんからは、「そのような密猟者も巻き込んだ活動にしていってはどうですか!!」とのご意見がありました。なるほど!!のご意見ですね。「食べる楽しみから、俎上するビワマスを増やしていく楽しみへ」シフトしていってもらえたら、というわけです。食べるのは、地域の漁師さんが琵琶湖で獲ったビワマスを購入してありがたくいただくということになります。

▪️フロアには、家棟川の活動に参加されているモニターさんたちも出席されていました。モニターさんのご意見ですが、プロジェクトに参加することでビワマスに対する愛着が相当強まったようです。参加できたことを、心の底から喜んでおられることがよく理解できました。そして、自分たちが努力してきた結果、ビワマスがJR野洲駅を超えるあたりまで俎上していることが確認できたというのです。そういった市民活動の努力が、結果として、俎上するビワマスの数が増えたり、河口から遠く離れたところまで俎上しているとか、そういう「努力の見える化」が起こるとさらに活動に対する強い動機付けが生まれますよね。そういう良い循環が市民活動の中で生まれてくることは、一般論としても、とても大切なことだと思います。

▪️でも、良いことばかりではありません。困ったことも起きます。家棟川の場合も、最初は、河川管理者(滋賀県)は理解がなかったといいます。もちろん、今では、河川の生物多様性にも配慮するわけですが、基本は治水です。かつて洪水が発生したような地域であれば、魚道のような構造物を置いたら、大雨の時に大変なことになるということを危惧することになります。簡単には認めてくれません。家棟川の場合もそうです。しかし、前の投稿にも書きましたが、ブロジェクトの皆さんが主体性と責任をもってこのプロジェクトに取り組む中で、次第に河川管理者の側にも変化が現れてきたようです。行政組織の中にも、対地域住民に対する「信頼」が少しずつ醸成されていったのでしょう。そして、とうとう、行政の予算の中で、魚道が本設されることになったのです。

▪️家棟川の支流には、ゴムで作られた小さなダム、ゴム引布製起伏堰(ゴムひきぬのせいきふくぜき)が設置されているようです。そのゴム性の小さなダムにビワマスが果敢に挑戦しているようなんですが、飛び越すことができません。ゴムの弾力に跳ね返されています。たまたま、大雨が降って、このダムが萎んだ時にビワマスは俎上したというようなお話でした。なんのために、ゴム性の小さなダムが設置されているのか。夏は農業用水、冬は防火用水のためなのだそうです。ビワマスのことを思うと、この地域の関係者の皆さんと、ある種の利害対立が存在するわけですが、時間をかけて相互の理解(否定ではなくて)深めていくと、先ほどの魚道のようにローカルルールを作り上げることができるかもしませんね。

▪️家棟川の場合は、周りには農地が多いわけですが、長浜市の米川の場合は、川が長浜市の旧市街の中を流れています。その米川で 「バーブ工」といって、川の流れに対して、河岸から上流側に向けて突き出して土嚢等を設置して、流れに運ばれてくる砂を溜めて寄り洲を作るような小さな自然再生を行ったところ、河川行政から厳しく指導(お説教)を受けたというのです。私はよく分かりませんが、家棟川とは事情が違って。かつては水害の被害にも遭われた地域ともお聞きしました。治水に関しては敏感なのかもしれません。しかし、時間をかけて、家棟川のように河川管理者からの信頼を獲得していただきたいなあと思います。この点については、滋賀県庁の河川局の局長さんとも、フォーラムが終了した後、少しお話をすることができました。滋賀県の環境に関わるさまざまな事業で、地域住民(県民)と行政の距離が縮まり、「異質な他者」同士であっても、それぞれが何を大切にしているのかの理解が深まり、「異質な他者」同士の間にある壁が低くなってきているのではないでしょうかね。そのような気がしています。

魚見さん(革靴をはいた猫)と「利やん」

▪️昨晩は、「革靴をはいた猫」代表取締役の魚見航大さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお話をお聞かせいただきました。魚見さんに実際にお会いするのは、これが2回目になります。前回お会いした時も、「利やん」でした。前回、この「利やん」を気に入られたようで、今度は魚見さんの方から、「利やん」で呑みましょうとお誘いいただきまた。魚見さんは、障がい者と健常者が一緒に働く靴磨き靴修理の株式会社「革靴をはいた猫」を起業されました。各地にある障がい者就労支援の事業所ではなく、株式会社として起業されたのです。

▪️このあたりのことは、魚見さんにお会いする前から、龍谷大学の広報や、ネットの記事を通して知っていました。龍大の政策学部からはたくさんの皆さんが起業されています。魚見さんもそのような方達のお1人です。自分は何がしたいのかよくわからない、ある意味で、よくいる普通の若者だった魚見さんが、人生の「転轍手」となる女性との出会いがあり、その女性の強い勧めで靴磨きの修行を行い、そして「革靴をはいた猫」を起業された…とってもドラマチックです。困難を抱えた方達に対する魚見さんの眼差しは、とってもフラットです。一緒に働く仲間なんですね。前回お会いした時は、長年一緒に働いてきた方が、別の企業に立ち上げられた新たな部門に雇用されたというお話も聞かせていただきました。素晴らしいです。今回は、滋賀県内で行政と連携して新しい事業を立ち上げるようで、そのお話を少し聞かせていただきました。こちらも素晴らしいです。魚見さんの事業は、様々な企業からも注目されているようです。まだ30歳過ぎの青年です。仕事が楽しくて仕方がないようですね。頑張ってください。

▪️「自分は何をしたいのかよくわからない」、そのような今時の普通の大学生だった魚見さんは、人生の「転轍手」となった女性と出会ったと書きました。その方は、「樹林」のおばちゃんです。。こちらの記事もすごく参考になりました。

滋賀県での小さな自然再生

▪️もう20数年まえのことになりますが、岩手県の県庁所在地である盛岡市に暮らしていました。今もそうだと思うのですが、秋になると北上川を200km以上も泳いで遡上してきたサケが、北上川の支流である中津川で産卵を行います。その頃になると、市民の皆さんは橋の欄干から川面を覗き込むのです。「ああ、今年もサケが遡上してきたね」って。海を回遊して再び、生まれた場所に帰ってくるサケを通して、身近な河川との社会的な距離がグッと縮まるわけです。そのような意味でサケは、シンボリックな魚でもあると思います。

▪️滋賀県、琵琶湖のばあいだと、それはビワマスになるのでしょうね。ビワマスもサケ科の魚ですが、琵琶湖が出来上がっていく長い長い歴史の中で、琵琶湖の中に閉じ込められた魚です。琵琶湖に流入する河川で産卵を行います。孵化した稚魚は成長しながら河川を下り、琵琶湖の水温の低い深さまで移動します。そして小魚を食べながら成長し、再び、生まれた河川に帰っていき、産卵を行うのです。

▪️というわけで、ビワマスには産卵のために遡上できる河川が必要なのです。ところが、主に治水のためだと思いますが、河川は作り変えられていきます。下水道のない頃は、場所によっては水質も問題なったのではないかと思います。そのあたり、正確なことがよくわかっていません(もっと勉強しなくちゃいけませんね)。そのようなビワマスがうまく産卵できない状況が続いてきた中で、再び、ビワマスが遡上してくる河川を取り戻したいと願う人びとがつながり、手作りの魚道を設置し(もちろん、河川を管理する行政とも交渉をして)、産卵しやすいように河床を耕す、そのような活動を始めたのです。

▪️琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さん、お仲間と一緒にそのような活動をされてきました。佐藤さんたちのビワマスを河川に取り戻そうとする活動は、琵琶湖に流入する他の河川に関わる皆さんにも素敵な刺激を与えているようです。そのような活動の成果の共有の場として「ビワマスフォーラム」が開催されます。今回で何回目かな。何度も開催されているように思いますが、2月15日に開催される今回のフォーラムでは長浜市の米川で長年にわたってまちづくりと環境保全活動に取り組まれてきた皆さんとの交流もあるようです。「長浜まちなか地域づくり連合会」の皆さんです。選考委員をしている平和堂財団・夏原グラントから助成を行なっている団体でもあります。

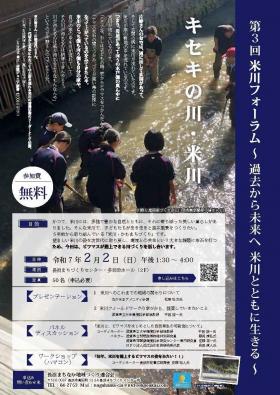

▪️夏原グラントの選考委員としても、こうやって助成をさせてもらった団体が、いろんな団体と横につながっていくことを、素敵だなと思っています。2月2日に開催される「長浜まちなか地域づくり連合会」主催による「第3回米川フォーラム~過去から未来へ 米川とともに生きる~」では、びわますが遡上してくる川づくりについて話し合われるようです。残念ながら、2日は予定が入っており参加できませんが、このフォーラムには佐藤祐一さんもパネルディスカッションでパネラーとして参加されるようです。

▪️このようなビワマスの遡上を復活させる活動は、もちろんMLGs(マザーレイクゴールズ)と深く関係する活動になるわけですが、同時に、世界農業遺産・琵琶湖システムとも深く関係しています。ということで、「ビワマスフォーラム」への参加、申し込みました。

「こだわり大津百町市運営委員会」の新年会

▪️今日は、「浜大津ごたわり朝市」の皆さんとの新年会でした(こだわり大津百町市運営委員会委員)。この朝市、大津祭の開催に関わっておられる皆さんが、街に賑わいを生み出そうと、長年にわたって、月1回開催されてきました。私は名前ばかりの実行委員でして、きちんと参加できていないことをいつも申し訳なく思っています。今日の新年会は、浜大津の「あたか飯店」。中華料理をいただきながら、いろいろ現場の課題をご教示いただきました。

▪️今日は、「浜大津ごたわり朝市」の皆さんとの新年会でした(こだわり大津百町市運営委員会委員)。この朝市、大津祭の開催に関わっておられる皆さんが、街に賑わいを生み出そうと、長年にわたって、月1回開催されてきました。私は名前ばかりの実行委員でして、きちんと参加できていないことをいつも申し訳なく思っています。今日の新年会は、浜大津の「あたか飯店」。中華料理をいただきながら、いろいろ現場の課題をご教示いただきました。

・朝市を運営されている皆さんが高齢化しており、若い世代の担い手の確保をどうすれば良いのか。

・マンション建設で増えた、若い家族世帯にとって魅力的なイベントにするためには、朝市をどうしていけば良いのか。

・生鮮食料品、特に野菜をどういう仕組みで売ることができるのか。生産、仕入れ、販売の仕組み。

・実演販売。お酒の試飲、湖魚の天ぷら等が人気。もっとこの手のものを増やせないか。

・食以外の物販、人との交流を目的とした出店の可能性はあるのか。

▪️いろいろ、意見交換できました。ありがたかったです。写真は新年会の後、浜大津港の近くから撮ったものです。今日は、過ごしやすい日でした。

タネカラプロジェクト

▪️昨年の6月に、「社会学入門演習」の学生の皆さんと一緒に訪問した滋賀県高島市朽木生杉で取り組まれている「タネカラプロジェクト」さんのFacebookへの投稿を拝見しました。雪の中で獣害のことを心配されていることからよく理解できました。

▪️こちらは「タネカラプロジェクト」さんの公式サイトです。ぜひ、お読みください。このサイトの中で、プロジェクトの理念や活動を以下のように説明されています。「うわべだけのSDGsは要らない。」、厳しいタイトルです。

―うわべだけのSDGsは要らない。本当に意味のあるSDGsを形にするために―

びわ湖源流域に広がる成熟段階の森林でも、里に近い落葉広葉樹二次林でも、後継樹が少ない、下層植生がほとんどない(あっても種数が極めて限定的)といった風景がごく当たり前に見られるようになってきた。

成熟した木々が旺盛に枝葉を広げる。その下に次世代を担う稚樹がなくても、季節の移ろいとともに緑が生い茂り、種々の木の実がなり、生き物たちが集って我々の目を楽しませてくれるので、一見豊かな自然がいつまでも在り続けるように錯覚する。

このような地域の森の未来に危機感を抱く人はごくわずかで、大多数の無関心にカモフラージュされながら、森の多様性の崩壊は水面下でじわりじわりと進んでいる。

二ホンジカの食害によって森の天然更新が阻まれていることが主な原因であるが、今もなお有効な手立ては見つかっていない。

他にも、奥山の広葉樹林においては、生態系への配慮に欠ける無秩序な伐採が後を絶たず、施業後そのまま放置され、貧弱な植物相の地と化している。

また、針葉樹の人工林についても、風雪害により荒れ果てた林や主伐後の土地に適切な対策が講じられず、行き場を失っている。

そこで、”森作り”の循環サイクルの中で最も滞っているスタート段階に焦点をあて、自生種の種子採集と地域性苗木の育苗、そして山への植樹を手がける。

地域の森林は、地域のタネと地域のヒトの力で再生する。

樹木の発芽と定着のメカニズムを探る中で、私たちは木々の精緻を極めた生の仕組みに心打たれるだろう。

タネから始まる命の循環、タネから関わる森作り。

その楽しみをできるだけ多くの仲間と共有し、次世代へ発信したい。

未来に向けた、実に息長いプロジェクトである。

▪️以下が、昨日拝見したFacebookへの投稿です。

日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化財に

▪️日本酒が、ユネスコの無形文化財に登録される見通しになったようです。素晴らしい。私は、糖質を制限しているので日本酒は飲まない(飲めない)のですが、本当は大好きなんです。本当はね。どこかに残念に思う気持ちもないわけではありませんが、これはどうしようもない。仕方がないですからね。さて、そのような個人的なことは別にして、滋賀県には、たくさんの酒蔵があります。酒どころです。今回の登録をチャンスに、酒蔵の経営、県内で酒米を生産している農家の経営が、少しでも良い方向に向かっていかないかな〜と思っています。

▪️昨晩は、NHKの「クローズアップ現代」を視聴していましたが、海外向けに苦味を減らした日本酒の開発だとか、若い人向けでしょうか、クラフト酒の試みも行われているようですね。日本酒は甘味・うま味・酸味・苦味のバランスが取れていることが大切だと言われています。最後に若干の苦味がお酒のキレを生み出しているように思います。ただ、海外の方には、別の味覚の基準があるのですね。クラフト酒も若い世代の方達の日本酒に対する思い込みを変えてくれるのではないかと思います。美味しい伝統的な日本酒を大切にしながらも、新しいアイデアで需要を増やして欲しいなと思います。もうひとつ。この日本酒を通して、ワインのテロワールのように、その酒が生み出される環境にも関心を向けていただけるとさらに良いなと思います。滋賀県の場合は、それは、FAOに認められた世界農業遺産「琵琶湖システム」ともつながってくるのではないかと思っています。

kikito感謝会

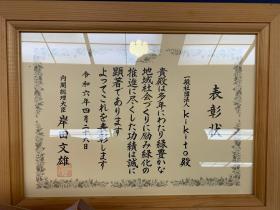

▪️一般社団法人「kikito」さんが、今年の春に「令和6年度緑化推進運動功労賞 内閣総理大臣表彰」を受賞されました。その受賞を「kikito」さんが関係者のみなさんに感謝する「感謝祭」が琵琶湖ホテルで開催されました。約80名の方達がお祝いにお越しになりました。「kikito」さんの活動が、多くの皆さんとのつながりの中で、少しずつ成長発展してきたことを実感しました。

▪️一般社団法人「kikito」さんが、今年の春に「令和6年度緑化推進運動功労賞 内閣総理大臣表彰」を受賞されました。その受賞を「kikito」さんが関係者のみなさんに感謝する「感謝祭」が琵琶湖ホテルで開催されました。約80名の方達がお祝いにお越しになりました。「kikito」さんの活動が、多くの皆さんとのつながりの中で、少しずつ成長発展してきたことを実感しました。

▪️「kikito」さんは、森林から生産される木材と地域社会とをつなぐために、様々な業種の皆さんが連携することで「地域材循環システム」を構築されてきました。そして、間伐材の買取事業、間伐材を活用した商品開発などを行なってこられました。今回の総理大臣賞の受賞の背景には、そのような着実に積み上げてこられた活動実績が存在しています。

▪️私が、一番最初に「kikito」さんと関わったのは、ちょっと昔のことになります。2014年頃でしょうか。公益財団法人平和堂財団 「環境保全活動助成事業夏原グラント」の選考委員に就任してすぐだったと思いますが、「kikito」さんに助成することを決定した時が最初ではないかと思います。その後は、知り合いの韓国の大学の教員や学生さんに「kikito」さんのことを紹介させていただいたこともあります。韓国の研究者の皆さんは、その後も、何度か「kikito」を訪問されているのではないかと思います。ところで、今日の感謝会の受付に、うちの副学長である深尾昌峰さんが立っておられました。一般社団法人「kikito」の監事をされているそうです。深尾さん以外にも、いろいろ知り合いの方にお会いすることができました。

移住する若者

▪️大好きな番組があります。NHKの「いいいじゅー!!」です。毎回録画して楽しんでいます。今日、観た録画は、鹿児島県の沖永良部島に移住した青年の話でした。この番組です。青年の名前は、波多野雅也さん。静岡県出身です。高校卒業後は関西の専門学校で学びます。その時に沖永良部民謡と出逢います。そこで仕事をしながら民謡の修行を積んでこられました。そこでふと思うわけです。沖永良部民謡をやっていて、住んだことがないってのは…どうなん?…って。そして、とうとう沖永良部島に移住されました。

▪️大好きな番組があります。NHKの「いいいじゅー!!」です。毎回録画して楽しんでいます。今日、観た録画は、鹿児島県の沖永良部島に移住した青年の話でした。この番組です。青年の名前は、波多野雅也さん。静岡県出身です。高校卒業後は関西の専門学校で学びます。その時に沖永良部民謡と出逢います。そこで仕事をしながら民謡の修行を積んでこられました。そこでふと思うわけです。沖永良部民謡をやっていて、住んだことがないってのは…どうなん?…って。そして、とうとう沖永良部島に移住されました。

▪️沖永良部島の若い世代の中では、方言も途絶えたようです。みんな表準備を話します。祖父母の話がよくわからないようです。そのような方言は祖父母の世代の会話か、民謡の中にしか残っていないのです。そのようなこともあり、移住後、離島専門の引越し会社に勤務しながら、すぐに民謡教室を開いて、島の人に沖永良部民謡を教え始めます。そのあたりのことは、この記事にも詳しく書かれています。記事の中で、以下のように語っておられます。キーワードは「中継ぎ」。素敵です。

「沖永良部民謡は本来はえらぶの人がやるもの」「なので僕は中継ぎになるつもり」と話す波多野さん。最後に、これを読む、とくにえらぶの人に対して言いたいことがあれば教えてほしいと尋ねると、このように話してくれました。

「えらぶって、奄美と沖縄の間にあって、民謡だったり方言だったりとめちゃくちゃいい文化がたくさんある。そうした文化に対して、島の子どもたちや若い世代の人が目を向けてほしいなと思うし、彼らが興味を持つよう僕自身も頑張りたいと思います。」

▪️この「いいいじゅー!!」に登場する皆さん、自分だけの生活や人生の満足ではなく、どこかに自分の使命を感じて、そして損得からではなくその前に身体が動いてしまっているような方が多いように思います。というか、そういう人が移住するのだろうし、番組の取材対象になるのでしょうね。

▪️今日は、連続して「いいいじゅー!!」の番組の録画をみました。次は、都内の大手鉄道会社(地下鉄)から、千葉県いすみ市地域おこし協力隊として「いすみ鉄道」の活性化に取り組んだ後、経営ピンチの「い鉄」に再就職して運転士になった玉尾和也さんです。この番組です。

▪️今日は、連続して「いいいじゅー!!」の番組の録画をみました。次は、都内の大手鉄道会社(地下鉄)から、千葉県いすみ市地域おこし協力隊として「いすみ鉄道」の活性化に取り組んだ後、経営ピンチの「い鉄」に再就職して運転士になった玉尾和也さんです。この番組です。

▪️でも、ローカル鉄道は、運転以外にも1人で何役もこなさなければなりません。沿線の魅力を伝えるイベントを開催するために、頑張っておられました。イベントの添乗員も。「いすみ鉄道」の公式SNSも管理されているとのこと。ということで、私もフォローさせていただきました。沿線の人口は減ってきているようですが、イベントにやって来た子どもたちの「い鉄」愛・沿線愛・地域愛を醸成できたらということなのかな。素敵な青年ですね。それにしても、キハ、人気ありますね〜。

歯の治療

▪️昨日は、近江八幡市のとあるお店で「世界農業遺産・琵琶湖システム」の今後の展開に関して、意見交換をしながら会食をする機会がありました。その前に、近くの歯科で治療を受けていました。若い頃、第二小臼歯の虫歯を治療して、臼歯の一部に金属を入れていたのですが、どうもその小臼歯の一部分が少しだけ欠けていたようで、そこから小さな虫歯ができていたようなのです。3ヶ月に1度、歯科衛生士さんに歯のチェックを受けているのですが、その時に、その小さな虫歯が発見されました。今のところ、27本の歯が揃っています。1本足らないのは生まれつき。そこにはブリッジをかけて義歯が入っています(50年前の治療)。歯のケア、大切ですね。いつまでも自分の歯で食事をしたいです。

▪️治療ですが、レントゲンを撮って、麻酔もして、虫歯をキュイーンキュイーンと削って、削った後に白い詰め物をしてもらいました。なんだろうセメント?!でしょうか。軽い虫歯だったようです。困ったことは麻酔ですね。唇の左下に感覚がなくなってしまいました。まあ、2時間程度なんですが。2時間経過する前に、冒頭の会食が始まりました。味覚はきちんとあったので美味しくいただくことができましたが、麻痺している下唇の内側を食事と一緒に噛んでいることに気がつきました。痛くないので、わからないのです。幸いに、表面の粘膜の部分を痛めただけで済みましたが。

▪️話は変わりますが、昨日の会食では驚くことがありました。冒頭に名刺交換したのですが、とても珍しい苗字の方がいらして、その苗字の方は我が家のご近所さんと同じ苗字だったのです。そのことをお話しすると、「それは弟です」と説明してくださいました。いや、びっくりしました。