玉ねぎのオデン

■昨晩、大津駅前の居酒屋「利やん」を訪問しました。訪問…というのも変ですね、先日15日(土)に開催した第19回「北船路野菜市」のさいに、お店の法に配達した野菜のお代金をちょうだいしに行ったのです。営業活動ですね。しかし、営業活動だけでは失礼なので、もちろん、ちょっくら呑みもしました。その際登場したのが、こちらの玉ねぎです。しかし、唯の玉ねぎではありません。北船路産の新玉ねぎで、しかもオデンに仕上がっていたのでした!これは、めちゃくちゃ美味しかったです。素材の美味しさ、玉ねぎの美味しさを十二分に引き出されていました。さすがマスター!オデンなんですが、少しだけポン酢を垂らすことで、なおのこと玉ねぎの美味しさが引き立っていました。味の輪郭がしっかりした…という感じでしょうか。

■昨晩は、この玉ねぎをいただきながら、ご常連とカウンターでお話しをさせていただきました。農家の皆さんに、一度、ご自分達が生産した野菜がこんなに美味しく料理されている…というのを知ってもらってはどうかとご提案をいただきました。「北船路米づくり研究会」では、都市の消費者の皆さんと農家の皆さんが交流する「かかし祭」というイベントを開催しています。そのようなイベントでは、都市側の消費者が農村にいくわけですが、逆に、農家の皆さんに来ていただいていは…というのです。なるほど〜。そういう企画も面白いかもしれませんね。

■さて、新玉ねぎのオデン、もし他のお客さんにも好評ならば、この季節の定番メニューにしていただきたいですね〜。「そろそろ新玉ねぎのオデンの季節やね〜」と、御常連が毎年思っていただけるような名物メニューになってくれればなあと思います。

大津の餅兵

■今日は、本当に暑かったですね。大津市も32℃まで気温があがりました(ちなみに、私が住んでいる奈良は35℃だそうです・・・)。この暑いなかを、「大津エンパワねっと」のチーム「はにわ」の3人組と一緒に、「まち歩き」をしました。チーム「はにわ」は、大津市の中心市街地で開催される「100円商店街」をスタンプラリー等で側面から応援する活動をしています。2つ上の学年から継承されている活動です。こうやって先輩たちの活動を継承していくことは、大学が地域と連携するうえでとても大切なことです。学生は短い期間で卒業し、大学からいなくなってしまいます。そこで活動が切れてしまわないように、後輩に継承していくことが必要なのです。ただし、単純に先輩の活動を継承するだけではだめです。その継承に新たな創造性を付け加えていく必要があります。現在、チーム「はにわ」では、そのような「100円商店街」に加えて、大津市役所の「都市再生課」や「(株)まちづくり大津」のご協力のもと、学生の視点からこの中心市街地にある商店の魅力をアピールする活動に取り組もうとしています。

■というわけで、「まち歩き」なのです。商店の魅力って何なのか・・・。実際にまちを歩きながら、実際に学生たちに経験をしてもらいました。街の中を歩きながら、まず訪問したお店が梅村商店さん=和菓子の「餅兵」さんです。左は、店頭に掲げてある看板です。明治時代につくられたものだそうです。店主の梅村さんには、ずいぶん前から「大津エンパワねっと」や「社会調査実習」等でからいろいろお世話になっております。また、私の方も、梅村さんの町内の大津祭の曳山「割巨山」のボランティアでも協力させていただいています。そのような、ありかだいお付き合いがずっと続いています。ということで、この日も、お店のなかで美味しい和菓子をいただきながら、お話しを伺わせていただきました。商品の話しから、最近の観光客のこと、大津祭のこと、このお店の歴史、そしてこの界隈の歴史・・・お話しはいろいろ展開していきました。

■というわけで、「まち歩き」なのです。商店の魅力って何なのか・・・。実際にまちを歩きながら、実際に学生たちに経験をしてもらいました。街の中を歩きながら、まず訪問したお店が梅村商店さん=和菓子の「餅兵」さんです。左は、店頭に掲げてある看板です。明治時代につくられたものだそうです。店主の梅村さんには、ずいぶん前から「大津エンパワねっと」や「社会調査実習」等でからいろいろお世話になっております。また、私の方も、梅村さんの町内の大津祭の曳山「割巨山」のボランティアでも協力させていただいています。そのような、ありかだいお付き合いがずっと続いています。ということで、この日も、お店のなかで美味しい和菓子をいただきながら、お話しを伺わせていただきました。商品の話しから、最近の観光客のこと、大津祭のこと、このお店の歴史、そしてこの界隈の歴史・・・お話しはいろいろ展開していきました。

■学生の諸君には、そうやって店主さんと深いコミュニケーションをすることで、美味しい和菓子がさらに美味しくなり、口や胃袋だけでなく、心や頭も満足することを知ってもらいたかったのです。素敵な商品とその背景にある様々な情報をセットにして、個々の商店の魅力を発信してもらいたいと思うのです。学生たちと街中を歩いていると、知り合いの方たちとどんどん出会います。ちょっとだけ立ち話しなどをしました。そういうところも含めて大津の街なんですけどね~。そして街の魅力なんですけどね~。何か感じとってくれたかな~。

いよいよ季節到来

■帰宅途中、iPhoneで撮った京都タワーです。今日は雲ひとつ無い青空。ですから、こんなにスッキリした写真が撮れました。で、どうしてたくさんの観光客と一緒に、わざわざこの京都タワーを撮ったのか。じつは、気持ち的には京都タワーではなく、京都タワーの根元(?)、つまり京都タワービルの屋上にあるビアガーデンのことが気になったのです。写真では、提灯が並んでいるのがわかるのでしょう。いよいよ、ビアガーデンが始まりました。

■冷たいビール。私は、真夏に呑むよりも、まだ湿度がそれほど高くなく、朝夕は涼しい、この季節に呑むのが好きです。ビールは、灼熱の真夏よりも、初夏が似合っていると思います。新聞でも、ビアガーデンがオープンした…という記事を読みました。行きたいですね~!! どなたか、ご一緒してください!! ご連絡をお待ちしております。

ひさしぶりの広東料理

■神戸出身です。神戸に住んでいた頃は、「ちょっと何か外に食べにいこか~」ということになると、中華料理ということが多かったように思います。日本では、中華料理といえば、北京料理、上海料理、四川料理、広東料理の4つに分類されますが、神戸で中華といえば広東料理がその中心になります。といいますか、日本で中華といえば、やはり圧倒的に広東料理が中心なるのではないかと思います。それは、清の時代以降に、たくさんの広東省出身者が、アメリカ、ハワイ、東南アジア、そして日本に移住し、広東料理を広めたからです。神戸にも南京町とよばれる中華街がありますが、この南京町を中心としたエリアに、非常にたくさんの広東料理の店が集まっています。

■昨日も、ある広東料理店に行ってきました。最近は、神戸にほとんど行かなくなりましたから、ひさしぶりの広東料理です。もっとも、本場の広東料理を日本人向けに少しアレンジしてあると思います。上の段の右、穴子を揚げたものに、レモン風味のソースがからめてあります。神戸やお隣の明石は穴子の産地で有名です。地元の食材も積極的に取り入れておられるのかもしれません。

ミロコマチコさんのこと

■今週の火曜日、東京大学農学部で公開シンポジウム「自然共生社会を拓くプロジェクトデザイン:文理協働による統域科学のキックオフ」が開催され、私も参加してきました。シンポジウムは午後からだったので、以前からいってみたかった水道橋駅そばにある食堂でとることにしました(水道橋は、東大にも比較的近いわけですし)。その食堂、「アンチヘブリンガン」といいます。関西にいる私がどうして、この東京の食堂のことを知っているのかといえば、親しくさせていただいている写真家・masaさんのブログ「Kai-Wai散策」のエントリー「食堂 アンチヘブリンガン」を、ずいぶん以前に拝見していたからです。リンクしてあるので、クリックしていただくとわかりますが、masaさんの写真はとても魅力的です。というわけで、このお店に行ってみたい…そのように、ずっと思っていたのです。ちなみに、食堂の名前ですが、小津安二郎監督の作品「秋日和」という映画に出てくる薬の名前からきているのだそうです。

■トップの写真は、「アンチヘブリンガン」の中を撮らせてもらったものです。iPhone5で撮っていますし、撮ったのが私なので、イマイチといいますか、ぜんぜんこの食堂の雰囲気を伝えられていません。だけど、とっても素敵な雰囲気のお店なのです。写真のなかに黒板があります。その黒板に、なにやら不思議な絵がチョークで描いてあります。オオカミですね。左隅に、「miroco machiko」と書いてあります。この絵を描かれた方のお名前のようです。食堂の方に、この絵のことを尋ねてみました。ミロコマチコさんという絵本作家が描かれたのだそうです。

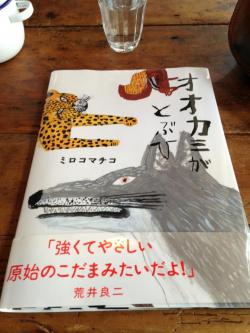

■この絵に見とれていると、食堂の書架からこんな絵本を取り出してみせてくださいました。ミロコマチコさんの『オオカミがとぶひ』という絵本です。絵本のページをめくりながら、心を鷲掴みにされました〜。こんな感じです!!

■この絵に見とれていると、食堂の書架からこんな絵本を取り出してみせてくださいました。ミロコマチコさんの『オオカミがとぶひ』という絵本です。絵本のページをめくりながら、心を鷲掴みにされました〜。こんな感じです!!

———–

かぜがつよい日。オオカミが空をかけまわる!

きょうはかぜがつよい。

びゅうびゅうびょうびょうふきぬける。

だってオオカミがかけまわっているから。

とおくでカミナリがなっている。

ゴロゴロドンドンなっている。

そうか、ゴリラがむねをたたいているんだ。

———-

■ミロコマチコさんのこの『オオカミがとぶひ』、先月、日本絵本賞大賞を受賞された作品のようです。ちょっと不思議な感じ、読後に「ちゅうぶらりん」にされたような奇妙な感覚…そのような私好みの絵本なのです。皆さんも、ぜひお読みいただければと思います。

餃子

■餃子好きです。いつもは、大学のキャンパスに近い某チェーン店を利用しています。基本的には美味しいと思うのですが、餃子を焼く技術に違いがあるのか、人によって差が出てくるところが…ブツブツ。この餃子、抜群に美味しく焼けていました。店長さんが焼いておられました(さすが、店長)。

■焼いた皮はかなりパリっとしています。口に入れた瞬間に焼いた皮のパリと、その反対側の蒸し上がった柔らかい皮のフニャという感じが、微妙な時間差で味わえなくてはいけません。パリ・フニャです。これが肝です。それから、餃子をつつむときにしっかり塞いでいないと、焼いている途中で皮がはずれて中の餡が見えているときがあります。これは、だめです。なかに、口に入れるまで美味しさが皮のなかに包まれていなくてはいけません。その美味しをジュワっと味わえなくてはいけません。まとめると、パリ・フニャ・ジュワ…です。

■次は、餃子のタレについて。普通は、餃子用に調合されたタレを使いますよね。私は、自分でつくります。まずラー油。昔ながらの…というラー油を1匙小皿へ。そこに、酢と醤油を9:1の割合で注ぎます。基本は酢なんです。これが油っで焼いた餃子をさっぱりしてくれます。

■この日、この餃子、「お待たせしました、ご主人」という店員さんの言葉と一緒にやってきました。「ご主人」という言い方に、ほんのちょっぴりですが、微妙に抵抗を感じでしまった55歳なのでありました。先日、4月15日で55歳になったばかりで、年齢については、微妙に敏感になっています。

誕生日

■1970年頃、普通の会社員の定年退職は、55歳だったように思います。55歳で定年というと、退職後の残りの人生はずいぶん長いように思えますが、調べてみると当時の平均寿命は69.31歳でした。今よりも、10歳程短いわけですね(ちなみに1970年で55歳というと、大正4年生まれということになります)。さて、単純には比較できないわけですが、本日、私もとうとうその年齢になりました。昔であれば、今日が退職日ということになります…。そのように考えると、少し感慨深いものがあります(…ような気がする)。とはいえ、私が若い頃の55歳のイメージとは異なり、どう考えても「成熟した…」という感覚はありません。もっとも若い頃は、55歳の男性を勝手にそう見えていただけ…なのかもしれませんね。

■「初老」という言葉を聞いたときに、何歳ぐらいから「初老」というかご存知でしょうか。じつは40歳です。現代社会であれば、40歳といっても、まだ青年の延長線上の気持ちなのではないかと思います。しかし、本来的な意味でいえば、40歳からが初老なのです。昔は、栄養状態が悪く、医療も貧弱、若くして多くの皆さんが病気で亡くなりました。おまけにたびたび飢饉等に苦しめられました。おそらくは死が日常生活のなかに、当たり前のように存在していたのだと思います。そのような時代であれば、40歳が老いの入り口「初老」というのは、なるほどな〜と納得できるわけです。現在、還暦を迎えた方に老人という叱られてしまいます。おそらく「初老」にしても、50歳代後半をイメージする人が多いのではないかと思います。東アジア全般にあった「老の文化」は、どうなってしまったんでしょうね〜…。かつては、老いた人には、老いた人なりの役割と存在感がコミュニティの中に存在していたのですが。

■50歳を超えてからも以前と同じように、あるいは以前よりもさらに仕事に励んできました。体力はあるほうだとは思いますが、それを良いことに健康管理を怠ってきました。いけません。ということで、55歳の誓いです。

・酒量を減らす。

・ランニングに励む。

・良く睡眠を取る。

・プライベートの時間も大切にする。

■この誓いをどこまで守れるのか、私にもよくわかりませんが、少し生活のあり方自体を考え直してみようと思います。

■ところで、トップの写真について説明します。晩に、研究室にいると、お隣の学科の同僚と学生が夕食を誘いにきてくれました。仕事を終えた妻が夕飯の買い物をする前だったので、合流させていただきました。そして、教員2人、学生2人、あわせて4人の皆さんから、誕生日を祝っていただきました。みなさんには、感謝です!家族でのお祝いは、同じく4月生まれの長男と一緒に…かな。連休中、長女と長男、子どもたちが帰省したときになると思います。

京都でお祝いの会。

■昨晩は、友人の結婚のお祝いの会がありました。いろんな年代の親しい仲間5人で、友人と彼の若いかわいらしい奥さまの結婚を祝いました。友人はかなりの恥ずかしがり屋で、そっとしておいてください…ということだったのですが、仲間のうち最年長の方が「お祝いの会をしたい」と押し切り、やっと昨晩、実現することになりました。

■昨晩は、友人の結婚のお祝いの会がありました。いろんな年代の親しい仲間5人で、友人と彼の若いかわいらしい奥さまの結婚を祝いました。友人はかなりの恥ずかしがり屋で、そっとしておいてください…ということだったのですが、仲間のうち最年長の方が「お祝いの会をしたい」と押し切り、やっと昨晩、実現することになりました。

■会場は、京都にある町家風のレストラン。美味しいお料理をいただきました。まず最初に出てきたのが写真の小鉢。貝柱、鯛、サーモンの上に、焼いた(たぶん)空豆とちょっと苺ものっかっています。春らしいな~。そのあとは、各自で好きなものを注文して、みんなで少しずついただきました。関鯵の塩焼、蛸の煮もの、焼き空豆、湯葉を生地にしたピザ、もち豚と太もやしのせいろ蒸し、とまとの冷製おでん、鯖のへしこ、玉葱の丸ごと揚げだし、鰤大根…。酒は、ビールに始まり、高知・亀泉酒造の「土佐はちきん」、京都・木下酒造の「玉川 人喰い岩」、滋賀・松瀬酒造の「松の司」。こうやってみると、単なる、酒飲みの宴会になっていますが、友人夫妻も、食事と会話を楽しまれたようで、良いお祝いの会になりました。

カレーパン

■ 前回はカレーに関するエントリーでした。今回もカレー、ただしカレーパンです。私は、カレーは「普通に好き」なのですが、カレーパンは「かなり好き」です。パン屋に行ってパンを買うとき、カレーパンがあれば必ず買ってしまいます。

■ 前回はカレーに関するエントリーでした。今回もカレー、ただしカレーパンです。私は、カレーは「普通に好き」なのですが、カレーパンは「かなり好き」です。パン屋に行ってパンを買うとき、カレーパンがあれば必ず買ってしまいます。

■ところで、この写真のカレーパン、今朝、近鉄の大阪難波駅で買いました。今日は神戸で講演があり、朝7時過ぎに家を出たため、朝食を摂っている時間的余裕がありませんでした(もっと早起きすればよいのですが…)。ということで、神戸に向かう途中、大阪難波の駅構内にある売店で買ったのです。これは「ラングピーボール」の形に似せてつくったカレーパンです。「東大阪ラグカレー」というのだそうです。なぜ、近鉄でこんなラングピーボールのようなカレーパンを売っているのでしょう。

■奈良から大阪難波で近鉄で移動するさい、東大阪を通過します。東大阪で有名なもの、まずあげなければならないことは、「ものづくり」です。東大阪には、日本の工業を支える「ものづくり」の優れた技術をもった町工場が集中しています。そして、ラグビーです。東大阪の花園には有名なラグビー場があり、ラグビーの聖地のひとつになっています。では、なぜ「カレーパン」なのか…。詳しくは、以下の「東大阪カレーパン会」の公式サイトをご覧いただければと思います。