ビワマスの企画展

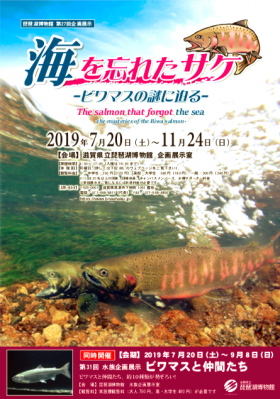

◼︎かつて学芸員として勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館で、「第27回企画展示 海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-」が開催されます。7月20日からです。以下の概要は、琵琶湖博物館の公式サイトからの引用です。

◼︎かつて学芸員として勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館で、「第27回企画展示 海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-」が開催されます。7月20日からです。以下の概要は、琵琶湖博物館の公式サイトからの引用です。

琵琶湖を代表する美しい魚「ビワマス」。味が良いことから長年にわたって親しまれてきたこの魚は、実は世界で琵琶湖にしかいない固有の魚です。

本企画展では、ビワマスがどんな生活をしているのか、どのように進化してきたのかについて最新の研究成果から紹介します。またビワマスに迫る危機を紹介し、今後の共存についても考えます。

◼︎琵琶湖のことを多少なりともご存知の方であれば、琵琶湖の固有種で、サケ科の魚であるビワマスのことをご存知のことと思います。上の企画展の概要にも書いてありますが、味が良いのです。美味しです。このブログでも、様々な側面からビワマスを取り上げてきました。以下は、「ビワマス」で検索した結果出てきたこのブログの投稿です。必ずしもストレートにビワマスを取り上げているわけではありませんが、特に、アンダーラインの投稿をお読みいただけると幸いです。これが検索結果です。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その5)

吉田類の酒場放浪記 大津「利やん」

「あめのうお倶楽部」主催「湖北びわます満喫ツアー」

琵琶湖八珍「ビワ・コ・ハ・ホン・ニ・ス・ゴ・イ」

あめのうお倶楽部

30kmウォーキング

第6回「マザーレイクフォーラムびわコミ会議2016」

北湖に浮かんで感じたこと

ビワマスを釣った!!

針江のカバタ(5)-「2016社会学入門演習」-

ビワマスのこと

2014年12月の投稿記事

野洲で「つながり再生モデル構築事業」の協議

家棟川での現地交流会

琵琶湖の固有種、ビワマス

北播磨の虫送り行事

映画のワンシーンのような‥。稲の害虫を駆除し、豊作を祈願する民俗行事 #虫おくり。北播磨の田園地帯にたいまつの光跡が浮かび上がりました【記事】https://t.co/zOfwgtE4Nk @kobeshinbunより #神戸新聞 #神戸新聞北播総局 #加東市 #伝統 #民俗 【動画は加東市提供】 pic.twitter.com/9LvwdacY0p

— 神戸新聞北播総局 (@kobehokuban) 2019年6月30日

■twitterで、気になる動画を見つけました。シェアします。

直葬の増加について

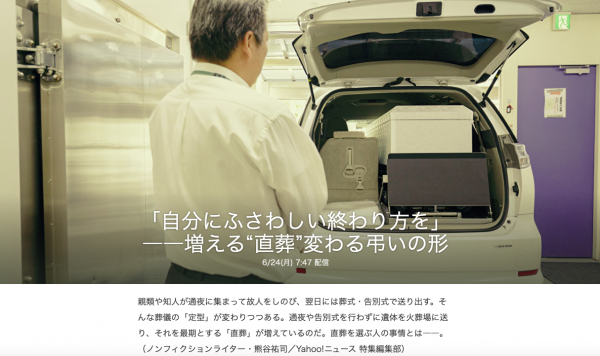

◼︎ネットで興味深い記事を読みました。ノンフィクションライター・熊谷祐司さんとYahoo!ニュース 特集編集部による記事「『自分にふさわしい終わり方を』―増える“直葬”変わる弔いの形」です。以下は、記事のリード部分です。

親類や知人が通夜に集まって故人をしのび、翌日には葬式・告別式で送り出す。そんな葬儀の「定型」が変わりつつある。通夜や告別式を行わずに遺体を火葬場に送り、それを最期とする「直葬」が増えているのだ。直葬を選ぶ人の事情とは――。

◼︎記事によると、寿命が長くなり、親を看取るのも退職してからという人が多くなってきているのだそうです。そして、日本人の葬送に関する話題だと必ずといっと良いほど登場される小谷みどりさんも、インタビューに次のように答えておられます。

これまでのお葬式は、見栄と世間体で成り立っていました。だから、子どもが59歳のときに親が亡くなると、葬儀は最も盛大になります。もし大手企業の役員や部長の地位に就いていたらなおさらです。ところが現在は、子どもが現役を退いたあとで親が亡くなるケースが増えています。

◼︎葬儀が「見栄と世間体で成り立って」いるのであれば、当然の事ながら、「もう見栄も世間体も関係ないよ」という段階で、直葬になってしまうのは当然でしょう。長寿によって「見栄と世間体」が消えていき、他人とのつながりを失ってしまったならば、葬儀をやる意味もなくなってしまうし、葬儀という儀礼を行う僧侶も必要ないということになります。

◼︎話は、記事の筋から離れますが、本来、僧侶とは生きている時からしっかりした関係がないといけないのではないかと思います。突然、葬儀会社が依頼した僧侶がお経をあげるために葬式に来ても…。多くの皆さんは心のそこからその僧侶を受け入れることが難しいのではないでしょうか。生きている時から、最期を迎える人や家族と関わり、「生」から「死」へとスムースに移行していけるようにサポートするのが僧侶の役割のように思います。僧侶と書きましたが、宗教家の役割といってもよいと思います。突発的な事故や病気でも起きない限り、簡単には死ぬことができません。医師や看護師、社会福祉士、司法書士、場合よっては弁護士、様々な専門家の中に僧侶はいないといけない。「チーム看取り」が必要だと、最近はそう思うようになってきました。家族や友人がいない人でも、最期を迎える人に寄り添う「スペシャルチーム」があってほしいと思います。そのようなスペシャルチームを派遣できる仕組みが必要だとも思います。

守山市小さな河川

■4回生ゼミのHくんが、母校である守山市(滋賀県)の中学校にお世話いただき、教育実習を受けることになりました。今日まで約3週間、実習に取り組んできました。Hくんは、1回生の時に私が担当する「社会学入門演習」の学生でもありました。その時から、将来は教職を目指すと宣言していました。そしてスポーツに励みながらも、教職の勉強に取り組んできました。というわけで、昨日は、教育実習に取り組むHくんの巡回指導に行ってきました。指導とは言っていますが、目的は、校長先生や指導でお世話になった先生方にお礼を申し上げ、ゼミ生の授業を見学して激励することにあります。校長先生ともいろいろお話をさせていただくことができました。

■私が参観させていただいたのは社会の歴史の授業で、内容は第二次世界対戦に突入するまでの10年間ほどの時代についてでした。「日本はなぜアメリカとの戦争を始めたのか考えてみよう」ということが授業の目標になっていました。Hくんは、パワーポイントと黒板を2つ使いながら授業を進めていました。Hくんからの質問に、多くの生徒さんたちが活発に挙手をして答えていることが印象的でした。皆さん、優秀です。授業参観の後になりますが、帰りは守山駅まで歩いて帰ることにしました。

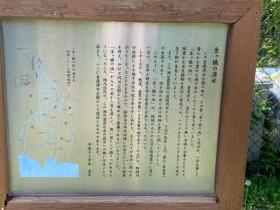

■守山市は野洲川が形成したデルタ地帯にできた街です。滋賀県外にお住いの皆さんのために、少しだけ野洲川についても説明しておきます。野洲川は、滋賀県を流れる淀川水系の一級河川であり、琵琶湖へ流入する河川の中では最長になります。野洲川河口には、かつて八つの洲があり、そのことから「八洲川」と呼ばれていたとも聞いています。「八洲」転じて「野洲」になったというのです。このことからも想像できると思いますが、市内にはたくさんの河川が流れ、湧水や伏流水も豊富でした。この写真、Hくんが教育実習を受けた中学のすぐそばに流れる小さな河川です。両岸は護岸されていますが、中を覗くと魚が泳いでいました。私には種類がわかりませんが、淡水魚に詳しい方であれば、この写真からでも種類が判別できると思います。知り合いの方が、オイカワかカワムツではないかと教えてくださいました。川沿いに歩いていくと、このような魚群が、あちこちに確認できました。なかなか素敵なことですね。

■少し上流には「金森湧水公園」と呼ばれる公園がありました。ここは、かつて豊かに地下水が湧き出ていた場所なのだそうです。ここから湧き出た水が、下流の農地を潤していていたようです。もっとも、工場による地下水の汲み上げや野洲川の改修で干し上がってしまい、埋め立てられて公園になったようでずか、地元の皆さんの願いもあり湧き水を復活されたようです。ここの公園には小さな池があり、そこではハリヨが泳いでいました。最後の写真には、そのハリヨが写っているのですが、わかりますでしょうか。

■守山市の街中を歩いた経験がほとんどありません。今回は、Hくんの教育実習に合わせての巡回指導がありましたが、今度は、この辺りの河川や湧き水のことについてきちんと事前に調べて散策してみたくなりました。

京阪電車の「北船路」

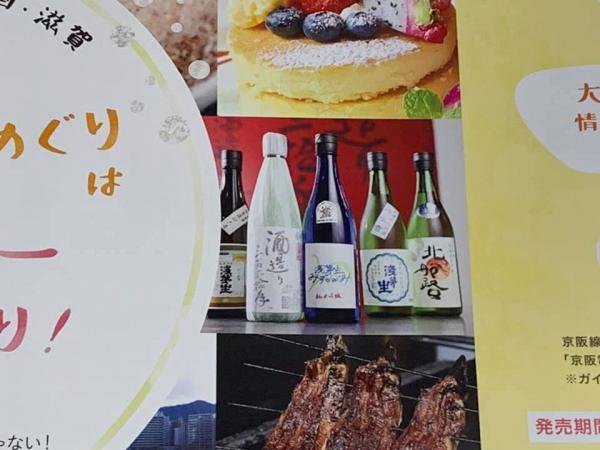

■昨日は、ひさしぶりに総合地球環境学研究所研究所に行くことになりました。長い間取り組んできた研究プロジェクトも纏める段階に入り、この日は、プロジェクトの成果を纏める書籍の編集会議でした。私たちの本を出してやろうと、真正面から受け止めてくださった京都大学学術出版会からは、編集長のSさんと編集者のOさんがお越しくださいました。ありがとうございました。出版のプロであるお二人から、非常に有益なコメントや指摘をいただくことができました。文理融合というなかなか困難なプロジェクトですが、私たちの目指してきたことが、編集者のお立場からも評価していただけたようで、とりあえず一安心しました。本の中身ですが、「流域ガバナンス」のあり方を、地域の「しあわせ」と流域の「健全性」という概念から考えていくことになろうかと思います。午後にも編集会議が開催される予定でしたが、スムースに午前中だけで終了することができました。この編集会議の後は、編集作業に取り組む京都大学生態学研究センターの谷内繁雄さんと出町柳で昼食をとり、少しいろいろ書籍やプロジェクトの行く末に関して相談をした後、京阪を利用して帰宅することにしました。京阪電車の車内に乗ると、ひとつの吊り広告に目が止まりました。

■「長寿の国 滋賀 醗酵めぐりはハッピーめぐり!」という企画です。京阪電車に乗って、醗酵食の名店を巡りましょう…という企画のようです。もっとも、醗酵とは関係のないお店も入っています。まあ、美味しいからいいか。それはともかく、ポスターをじっくり見ると、大津市丸屋町にある平井商店(万治元年、1658年創業)の日本酒が写っています。平井商店さんは、「浅茅生」という銘柄で有名ですが、その横に「北船路」も並んで写っていました。この「北船路」は、もう卒業していますが、私のゼミの学生たちが平井商店さんと比良山形蓬莱山の麓にある農村・北船路とをつないでプロデュースした日本酒です。酒瓶の一番右に並んでいます。瓶のラベルも全て学生たちがデザインしました。「北船路」を京阪電車の中で見つけることができて嬉しかったなあ。平井商店さん、ありがとうございます。

■京阪電車の「長寿の国 滋賀 醗酵めぐりはハッピーめぐり!」ですが、以下を情報をご覧ください。ぜひ、大津の醗酵食(日本酒、漬物、鮒寿司、味噌…)を買い求めながら散策なさってください。

https://www.keihan.co.jp/traffic/valueticket/ticket/hakkou/

https://www.keihan.co.jp/…/uplo…/2019-04-15_hakko-meguri.pdf

「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」

◼︎現生人類は日本列島に約3万8千年前、朝鮮半島から到達したといわれています。しかし、ルートはそれだけではありません。大陸と陸続きだった台湾から沖縄へと北上するルートからも、その後に生まれたといわれています。国立科学博物館の「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」は、それを実証するための実験です。上の動画は、そのプロジェクトを紹介するものです。いよいよ、壮大な実験が始まります。以下は、動画の解説です。

最初の日本列島人は、3万年以上前に、海を越えてやって来たことがわかってきました。中でも注目すべきは、到達困難な沖縄の島々。彼らはいかにして大航海を成功させたのか? このプロジェクトはその謎を解くために、2016年に始動しました。

私たちが最終的に再現したいのは、沖縄ルートの最初の関門である、台湾→与那国島の航路。2019年に予定するこの本番の実験航海は、世界最大の海流黒潮を越え、遠く水平線の下に隠れる島へ向けて、3日間に及ぶタフな航海になるでしょう。これをやり遂げたとき、未知の世界に挑戦し切り開いていった、祖先たちの知られざる姿が浮かび上がってくるはずです。

◼︎台湾から与那国島を目指すわけですが、これまでの実験、草や竹の船では黒潮の強い流れに流されてしまい、与那国島に近づくことができませんでした。今回は、風や波の穏やかな日を選んで出発するようですが、200kmを2日かけて航行するとのことです。詳しくは、直接、公式サイトのプロジェクトの解説のページをお読みいただければと思います。でも、人類はなぜ未知の世界を目指すのでしょうね。この辺りは、人類の本質に触れることかなと思います。

◼︎私は、社会学を学んできましたが、どういうわけか人類進化や、約10万年前にアフリカでホモ・サピエンスが誕生し、 そこからユーラシア大陸、北アメリカ、南アメリカなど世界中へと広がっていた、いわゆるグレイトジャーニーの類の話が大好きです。ということで、この国立科博のプロジェクトにも注目しています。

内藤いづみ先生の講演会

■月曜日は、大宮キャンパスの実践真宗学研究科で開講されている高橋卓志先生の「社会実践特殊研究(D)」にもぐりで院生をしてきました。この日は、高橋先生が「モルフィネの魔術師」とよんでおられる在宅ホスピス医の内藤いづみ先生がゲストでした。

■臨床宗教師を目指す若い方たちに、高橋先生は「四苦の現場に身を置き発心する必要性」を語ってこられましたが、内藤先生は、次のようなに院生の皆さんに対して語りかけました。「死を目前とした方たちの臨床、『床』の意味はベッドということだけど、あなた達は本当にそこに身を置けるか。無理ではないか。死にいく方たちの『生』に誠心誠意どう寄り添うのか、そういう意味で臨『生』からではないのか」。若い実戦真宗学研究科の院生の皆さんがどう感じておられたか、私にはわかりません。

■内藤先生のご講演では、たくさんのパワーポイントで、たくさんの末期ガンの方と、そのご家族の「臨生」の様子を拝見させていただきました。プロの写真家が撮られた写真です。いずれの皆さんも、先生ご自身が医師として寄り添ってこられた方たちです。写真の中の方たちの「目線」がケアの中でどのように変化していくのかが、内藤先生の解説もありよくわかりました。末期患者の方たち目線からは、寄り添おうとする医師や看護師を気持ちとして受け入れているのかどうかがわかるのです。人間の最期の痛みは「身体の痛み」、「心のいたみ」、「魂のいたみ」、そして「絆のいたみ」の4つから構成されるが、医師として、このトータルな痛みにどう寄り添いケアしてされてきたのか、一緒に末期癌の患者さんのケアに取り組む看護師の方たちの役割の重要性、ケアの中での家族の関係の微妙な変化、そのようなことをたくさんお話くださいました。最後は、昨年の12月にご自身で看取られたお母様の事も。先生は、元気よくというか、パワフルにお話になるわけですが、その先生のお話の内容が心に沁みて、心の瘡蓋が剥がれてしまい不覚にも涙が出てきました。どうしても、自分の両親の看取りの時のことが脳裏に浮かんできてしまい、内藤先生のお話に重ね合わせてしまったからです。特に、10年前に末期の肺がんで亡くなった父の最期の時の様子が具体的に脳裏に浮かび上がってきました。

■そのほかにも、スイスで行われている安楽死のことについてもお話くださいました。この安楽死については、高橋卓志先生も一緒に現在の状況についてお話くださいました。とても難しい問題です。この日の講演会に参加されていたジャーナリストの萩尾信也さんは、個人主義、合理主義、プロテスタントの考え方が社会の根底に根付き、長い間議論を積み重ねてきたコーロッパに対して、それとは異なる日本の社会は果たして安楽死を受け止めることができるかどうかと問われました。とてもとても難しい問題です。萩尾さんは、最初は、安楽死と看取りを対極の対立と考えていたけれど、この2つは、人の最期の段階で、前者が死をサポートし後者が生をサポートするというアプローチ違いだけで対立しているものではないと思う…とも語られました。鋭いご指摘かなと思います。安楽死は、緩和ケアの究極にあるのではとも語られました。つまり、ヨーロッパでは、精一杯治療やケアをした上で、自己決定の象徴として安楽死を受け入れてきたのではないかとおっしゃるのです。以下は、高橋先生がご紹介くださった「NHKスペシャル『彼女は安楽死を選んだ』 」です。

■内藤先生はどのようなお考えなのか。先生自身は、最後まで、自分の命を生ききることをサポートする、トータルな人の最期の痛みに寄り添うことを仕事にされています。そのようなご自身のお立場を、内藤先生は「命のコンシェルジュ」とも表現されていました。萩尾さんが述べられた、安楽死のような「死のサポート」と「命のコンシェルジュ」による「生のサポート」の関係、まだ私にはよくわかりません。自分自身は、現在のところ、この「死のサポート」ということを受け止められないように思います。

■さて、このようなことをいろいろ考えている時、たまたまfacebookで次のような動画を拝見することができました。この動画の村松静子さんは、「訪問看護制度がまだなかった昭和61年、勤めていた病院を辞め、自宅で最期を迎えたい人のために在宅看護研究センターを設立された方です。これまでに最期を看取った人は3000人以上にのぼるそうです。村松さんは、「心の声を聞くことが、看護には絶対必要」と語っておられます。これは内藤いづみ先生が講演でおっしゃったトータルな痛みな寄り添うことの重要性と通じることだと思います。内藤先生は、末期ガンに苦しむ患者さんたちに対する看護師のケアの力のことを強く語っておられました。村松さんは「自らが主として最期までゆく」「その人らしく生きぬく」、そのサボートをするのが在宅看護の役目だとおっしゃっています。

【追記】■「NHKスペシャル『彼女は安楽死を選んだ』 」とも関連する記事です。難病の51才日本人女性が安楽死を選択するまで、彼女の言葉

土屋俊幸さんのこと

■昨晩は、仕事で大津にお越しになった東京農工大大学院の土屋俊幸さんと一緒に呑むことになりました。土屋さんは、大津市唐崎にある全国市町村国際文化研究所での地方自治体職員を対象とした研修で講師をお務めになられたようです。それはともかく、どこで呑んだのかといえば、やはり大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」ということになります。ただ、今回は、facebookでの「利やん」関連の投稿を土屋さんがご覧になって、ぜひ行ってみたいと強くご希望されたのでした。「吉田類の酒場放浪紀」にも登場した「利やん」、関東方面の皆さんにも知っていただけるようになり、この店の常連としてはとても嬉しく思っています。

■呑みながら、土屋さんとはいろんなお話ができました。お仲間と主催され、私も参加させて頂いている「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」のことはもちろん、文理融合の研究のこと、実践的な研究のこと、いろいろお話しできた。そんな真面目な話をさせていただきながらも、今日の一番の驚きは、東京オリンピックの時に、土屋さんは小学校4年で、私は幼稚園の年長だったということでした。お兄ちゃんの土屋さんに、これまでちょっとタメ口っぽかったことを反省しました。前の晩、睡眠時間1時間ほどの土屋さんに、いろいろ話しを聞いていただきました。ありがとうございました。facebookでは、土屋さんから以下のコメントをいただきました。

昨夜はたいへんありがとうございました。憧れの「利やん」で、美味しいおでんや料理とお酒を楽しみながら、脇田さんと対面でお話ができるなんて‼︎ いろいろお話ししましたが、やはり、現場での課題解決を念頭におきつつ、文理融合でどう実践的な研究をしていくかについて、あまり先が長くないので、みんなでまとめていけたらなと改めて思いました。60過ぎたら、もう4、5年の差はみーんな同期のお友だちですね。最近は20歳ぐらい下までお友だち感覚になってきましたね。ですので、お兄ちゃんではなく、相互タメ口の友だちでお願いします。また、ぜひ「利やん」でお願いします!

■この土屋さんからのご提案が実現すると私としてはとても嬉しいです。コメントにお書きいただいた「現場での課題解決を念頭におきつつ、文理融合でどう実践的な研究をしていくか」ということについては、社会科学の研究者はあまり関心がありません。そういう意味では、長年にわたり文理融合の研究プロジェクトに取り組んできた私は、ちょっと孤独に仕事をしてきた感じがあります。土屋さんにこのように言っていただくと、私としては大変心強いです。

『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』(高橋卓志)

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■浜大津でのミーティングを済ませた後は、急いで大宮キャンパスに移動しました。尊敬する高橋卓志先生が担当されている、大学院実践真宗学科の社会特殊研究をモグリの学生として聴講するためです。この日のテーマは、「医療と宗教の接点とギャップ」でした。高橋先生の授業でいただいた刺激を、これから彦根の農村で展開する予定のプロジェクト(コミュニティの力で、住み慣れた我が家で最期を迎えられるように)に活かしていけるよう頑張ろうと思います。この日は高橋先生からたくさんの資料を配布していただきました。また欠席した前回の授業の際に配布され『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』については、わざわざ自宅までお送りくださいました。高橋先生ありがとうございます。この本は、私家本だそうです。貴重ですね。丁寧に拝読させていただこうと思います。次回は、ゲストとして医師の内藤いづみ先生が授業にお越しになります。在宅ホスピス医として、高橋先生と一緒にいろいろ活動をされてこられたようです。内藤先生がお越しになる次回までに、配布していただいた資料を全て読んでおくようにとの指示が出ています。楽しみです。

もぐりの学生(2)

◾️ 今日も、龍谷大学大宮キャンパスで開講されている、高橋卓志先生の実践真宗学研究科「社会実践特殊研究(D)」に「もぐり学生」として出席しました。私のような門外漢を受け入れていただくことに、本当に心より感謝いたします。私自身は、もうじき彦根で始まる予定のプロジェクトのこれからを考える上で、いろいろヒントをいただこうと「もぐらせて」いただいています。しかし、高橋先生の問いに対する院生の皆さん応答も私には興味深くなってきました。

◾️ 今日も、龍谷大学大宮キャンパスで開講されている、高橋卓志先生の実践真宗学研究科「社会実践特殊研究(D)」に「もぐり学生」として出席しました。私のような門外漢を受け入れていただくことに、本当に心より感謝いたします。私自身は、もうじき彦根で始まる予定のプロジェクトのこれからを考える上で、いろいろヒントをいただこうと「もぐらせて」いただいています。しかし、高橋先生の問いに対する院生の皆さん応答も私には興味深くなってきました。

◾️先週は、「苦の現場に立たなければ発心することはできない」という先生のお話がずっと心の中に残っています。この授業に出席されている院生の方達は、全員が浄土真宗本願寺派のお若い僧侶か、これから僧侶になる方達です。高橋先生の授業を履修して、どのように受け止めていかれるのか、これからどのように僧侶として生きていくのか、その辺りのことが気になります。先生のお話では、履修期間の最後の方では院生たちにも変化が現れるとのこと。院生の皆さん、どんな感じになるんだろうと興味津々です。

◾️授業では、先生は「質問及びレスポンスペーパー」を院生の皆さんに配布されます。今日のレスポンスペーパーのテーマは、「伝統仏教の視られ方」です。1つめの質問は、「寺と一般の人々(檀信徒・門徒も含む)との付き合いは希薄になっていると思うか?」。2つめは、「寺は人々にとってどんな場所か?」。3つめは「どんな寺の活動(行事)を人々は期待すると思うか?」。4つめは「僧侶は死に直面した人々の支えになっているか?」。5つめは「具体的な支えとは」…このような質問を授業の初めにアンケート形式で院生の皆さんに書いてもらい、院生の皆さんが書かれた内容を手掛かりにしながら、授業は展開していきます。最後に、授業の感想や気付きを書いて、授業の最後に提出することになっています。私の個人的な感想で言えば、高橋先生が院生の皆さんに伝えたいことと、院生の皆さんが真宗の教義に基づき真面目に考えておられることのの間には、なにか乖離があるように思いました。この乖離も、授業が進むうちに変化していくのでしょうか。楽しみです。私にとって、この授業に出席することは、何か一種のFD活動のような気がしないでもありません。ありがたいことです。

◾️ところで先週は、教室にいて肌寒い感じがありました。いつになったら暖かくなるのか…という感じでした。ところが、この1週間でとても暖かくなりました。外を歩いていると、昼間は、「暖かい」を超えて「暑い」時もありました。年々春の期間が短くなっていくような感じがします。それはともかく、大宮キャンパスは、いつきても気持ちが良いです。そもそもの設計の根底にある思想に何か宗教的なことが込められているのだろうか…と、ふと思ったのですが、実際のところはどうなんでしょうね。

【追記】◾️「苦の現場に立たなければ発心することはできない」と高橋先生が院生の皆さんに繰り返し話されることを横で聞きながら、自分が修士課程の時のことを思い出しました。その時の指導教授である領家穰先生から、ことあるごとに「脇田、本気になれ!!」と叱られていたからです。「お前は、何のために社会学をやっているんや」ということでもあります。領家先生の「本気」と、高橋先生の「発心」とは、私の中ではどこか繋がるところがあります。