良いお正月でした。

■2023年のお正月が終わりました。息子が帰省し、娘の家族も孫2人と我が家にやってきした。今日、我が家は急に静かになりました。庭の世話どころではなかったのですが、今日は庭に出ました。庭に咲いたスイセンが強風で折れてしまったものを鋏で切り取り、室内で花瓶にいけることにしました。その花瓶をキッチンのカウンターに置いているのですが、調理や洗い物をしているとスイセンの香りがして「はっ…」とすることがあります。屋外で咲いていると分かりにくいのですが、スイセンはとても強い香りがします。好き嫌いはあるかと思いますが、私は好きです。

■昨日は、奈良で新年会がありました。91歳の義父と85歳の義母を囲んで一族で新年会を開催するのが毎年新年の恒例の行事になっています。残念ながら、義父は足腰が弱くなっており参加を諦めたようで、総勢11人での新年会になりました。娘や息子にとっては、従兄弟と会える大切な時間になっているのではないかと思います。加えて、昨日は、娘の子ども、つまり私の孫たちも参加しました。新型コロナ感染拡大で、この2年間は新年会の開催を断念してきましたが、今年はなんとか開催することができました。賑やかでした。小さかった甥たちも、立派な成人になり大人の話ができるようになったことは嬉しいです。甥の1人は結婚をしました。お連れ合いの女性には初めてお会いすることになりました。

■新年会の前に、1時間半ほど時間があったので、新年会の会場の近くにあるニュータウン(けいはんな学研都市)の公園でしっかり遊びました。公園にある遊具にチャレンジしていました。おじいさんは、そのサポート。下の孫は2歳半ですが、ちょっと怖いのを克服して、楽しんでいました。運動能力が少しずつ発達してきていることがよくわかりました。お別れするときに、「また遊ぼうね」というと、「楽しかった」と言ってくれました。おじいさんは、幸せです。

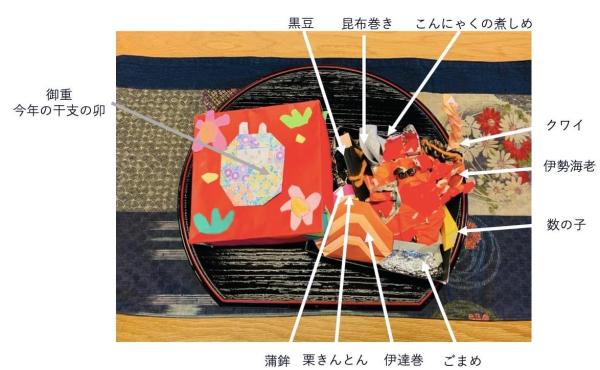

孫のお節料理

■2日に、娘の家族が奈良からやってきました。孫の ひなちゃん(5歳) と ななちゃん(2歳)には、4ヶ月ぶりに会うことができました。娘の家族がやってきて、普段大阪に暮らしている息子も含めて、狭い我が家が7人になって大変賑やかにな理ました。写真は、ひなちゃんが保育園で作った「お節料理」です。びっくりしました〜。とっても素敵です。最後は、そのお節料理の解説です。凝った作りの伊勢海老には驚きました。ひなちゃん、素敵だよ〜、感動したよ〜。

■ひなちゃんとは、彼女が大好きなプリキュアというテレビアニメの双六や、UNOを一緒にしました。まさしくお正月でした。UNOのルールを知らない64歳のおじいさん(私)は、5歳のひなちゃんからルールを教えてもらいました。5歳の孫に教えてもらえるおじいさん、なんて幸せなんだろう。これから、もっといろんなことを教えてもらえると思います。それと同時に、おじいさんは、いろんなことができなくなっていきます。これは人生を考える上で大切なポイントかと思います。ひなちゃんは、4月から小学生になります。彼女がご希望の色のランドセルをプレゼントしたのですが、入学が楽しみです。時が経過するのは、本当に早いですね。

■もう1人の孫、ななちゃんとは、公園でしっかり遊びました。公園にある遊具にチャレンジしていました。おじいさんは、そのサポート。2歳半ですが、ちょっと怖いのを克服して、楽しんでいました。運動能力が少しずつ発達してきていることがよくわかりました。お別れするときに、「また遊ぼうね」というと、「楽しかった」と言ってくれました。おじいさんは、幸せです。

2023年 あけましておめでとうございます。

■あけましておめでとうございます。いつも拙ブログをご覧くださり、ありがとうございます。ただ、日々の出来事を書いているだけのプログで、何の役も立ちませんが、どうか本年もどうぞよろしくお願いいたします。大晦日に息子が帰省してきました。帰省とはいっても、今暮らしている大津の家は、息子が成長した家ではないので、実家に帰省するというよりも親の家に行くという感じなのかもしれません。今朝は、大津街中の乾物屋さんで購入した上等な昆布と花鰹を使って、きちんと出汁をとり、お雑煮を作りました。お雑煮だけは私が作ります。我が家のお雑煮は、元旦だけはおすましです。水菜と鶏肉、そして焼き餅と柚が入ります。2日からは関西風の白味噌雑煮になります。

■明日、2日は、娘の家族が4人でやってきます。孫のひなちゃんとななちゃんがやってきます。とっても楽しみにしています。ひなちゃんは3月で6歳、4月からは小学生です。ななちゃんは、もうじき2歳半、たくさんおしゃべりできるようになりました。3日は、4世代の親戚が集まり、奈良で新年会開きます。コロナで新年会を開催できない年が続いたので、ひさしぶりの新年会になります。甥が結婚したので、今年の新年会は奥さんを連れてきてくれることになっています。このことも、また楽しみです。いつもとかわらない、平凡なお正月です。でも、これこそがお正月だと思っています。今年も平凡なお正月を過ごせることに、感謝したいと思います。

■少し仕事のことも書いておこうかと思います。昨年のことになりますが、個人的に一番大きな出来事は、国連FAO(国際連合食糧農業機関)に申請していた「琵琶湖システム」が、世界農業遺産に認定されたことです。私は、2016年から申請作業のお手伝いをしてきたので、この認定を大変嬉しく思っています。ただ、認定はゴールではなくて新たなスタートです。認定された「琵琶湖システム」の価値を、多くの皆さんと共有してさらに磨きをかけていかなければなりません。ということで、民間主導で世界農業遺産である「琵琶湖システム」を使い倒していく(活用して価値をさらに引き出す)イベントや取り組みを始めようと思っています。私は、大学教員というよりも、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、その事業に関わっていきます。ささやかな事業かもしれませんが、「世界農業遺産」認定をさらに展開していくひとつのモデル事例になればと思っています。内容が確定するまで、ブログには書けませんが、乞うご期待!!…です。早春までには、明らかにできると思います。

■2つめです。龍谷大学社会学部は、2025年に京都の深草キャンパスに移転します。移転に伴い、現在の3学科体制から1学科体制になり、新しいカリキュラムになります。私は、深草キャンパスに移転した後は2年しか勤務しないので、旧カリキュラム(現在のカリキュラム)の専門科目は担当しますが、新しいカリキュラムでは1回生の授業にウエイトを置いて勤務することになるのではないかと思っています。それはそれで良いのですが、問題は現行のカリキュラムから新カリキュラムに移行する中で消えていく授業の「後始末」です。

■現在、社会学部では「びわ湖・滋賀学」という授業を開講しています。私はこの授業のコーディネーターを務めています。私が龍谷大学に赴任する以前からあった科目で、現在は、大学コンソーシアムを通して、他学部や他大学の学生の皆さんにも開講できるようにしています。ただ、社会学部が深草キャンパスに移転すると、京都のキャンパスで「びわ湖・滋賀学」を継続するわけにもいきません。そこで、関係者の皆さんに働きかけ、お願いをして、移転までの間、社会学部の授業と同時に瀬田キャンパスの教養科目としても同時に開講できるようにしていただきました。これで瀬田キャンパスの先端理工学部や農学部の学生の皆さんも履修しやすくなります。社会学部が深草キャンパスに移転した後は、琵琶湖の近くにある瀬田キャンパスの新たの教養科目となればなあと考えて、引き続き関係者の皆さんにお願いをして協議をしていくことになっています。というのも、これからは、学部単位ではなく「キャンパス単位」でいろんなことを考えていく必要があると考えているからです。18歳人口が急激に減少していく中で、「選ばれる大学」として生き残るためには、キャンパスの将来ビジョンに合わせた「キャンパス単位」のカリキュラムが必要だと思っています。

■3つめです。うまく行けば、2024年度は特別研究員として研究に専念できる年になりそうです。すでに、2023年度のゼミ生の募集からは外れています。2024年に4回生になるゼミ生を指導ができなくなるからです。大学教員として研究に専念できる最後のチャンスになります。このチャンスを活用して、過去に書き溜めた論文を加筆修正し、新たに書き起こす論文も含めて、書籍にして出版しようと思っています。ずいぶん以前からそのような思いは持っていたのですが、その時々に、研究プロジェクトや学内行政に関連する別の大きな仕事があったため、私の能力ではそのような出版を実現することができませんでした。ということで、2024年度まで待たずに、20223年度から少しずつ作業に取り組むことにしました。すでに出版社の編集者の方と相談を始めています。なんとしても実現します。

■社会貢献、教育、研究に関して、今考えていることを書いてみました。あと、学内行政の仕事もありますが、これは私が決めることでもないので、なんとも言えません。ただ、2024年は絶対に特別研究員にと思っています。来年からは前期高齢者になり、体調や体力の問題もあり、昔のようなペースで仕事に取り組めなくなっているのですが、ここは頑張って、自分で自分を叱咤するつもりで投稿しておくことにします。

■最後に。仕事関連の皆様に年賀状を送ることをやめてしまってから数年が経過しました。今まで年賀状を送っていた皆さんに何もお伝えすることのないまま、やめてしまいました。失礼をどうかご容赦ください。トップの画像は、「家族用」の年賀状の一部です。作成したのは私ではありませんが、素材の花を育てているのは私ですので、この点も含めてご理解いただければと思います。