2022年度「社会共生実習」活動報告会

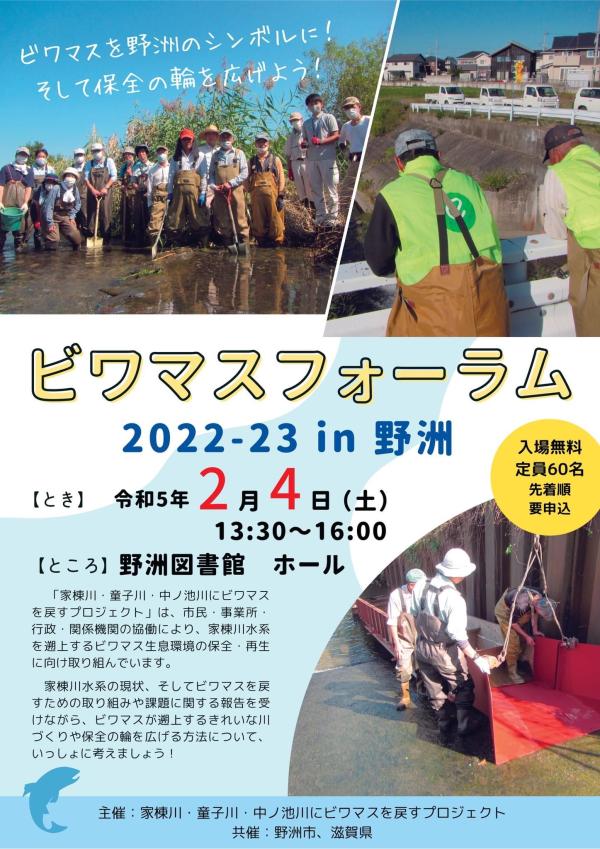

■本日、2022年度「社会共生実習」活動報告会が開催されました。もちろん、換気に注意して実施しています。龍谷大学附属平安高校のみなさんも参加してくださっています。前半はパワーポイントを使ってのプレゼンテーション。後半は教室の外、建物のフロアでポスター発表。「社会共生実習」では、すべてのプロジェクトの学生が「ポスター作成講座」を受講しています。その効果がよく現れていたと思います。昨年と比較しても改善されました。問題はプレゼンテーションでしょうか。こちらも講座を開催して改善していく必要がありそうです。あと、「チームビルディング」や「プロジェクトマネージメント」の講座も開催できたらいいなと思っています。ここでいう講座は、単位が出る授業ではなく、成長したい×学びたい、そういった志を持った学生の皆さんを支援するための講座です。

■今日は、全部で9つのプロジェクトの報告が行われました。私が指導しているのは、①のプロジェクトです。

①「地域エンパワねっと・大津中央」

②「コミュニティの情報発信!レク龍プロジェクト」

③「大学は社会共生に何ができるのか-文化財から“マネー”を創出する-」

④「農福連携で地域をつなぐ-地域で誰もがイキイキと暮らせる共生社会に向けて-」

⑤「お寺の可能性を引き出そう!-社会におけるお寺の役割を考える-」

⑥「幾つになっても、出かけられる!〜高齢者を元気にする介護ツアー企画〜」

⑦「多文化共生のコミュニティ・デザイン〜定住外国人にとって住みやすい日本になるには?〜」

⑧「自治体をPRしてみる!」

⑨「障がいをもつ子どもたちの放課後支援」

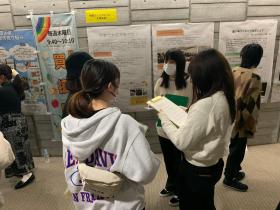

■下の写真は、ポスターセッションの様子です。附属高校の生徒さんたちや一般の方たちも混じって盛り上がっていました。一般の方の中に、「しなやかシニアの会」の皆さんがおられました。「社会共生実習」が「大津エンパワねっと」という教育プログラムだった時から学生がお世話になっていた団体さんです。今日は、わざわざ瀬田キャンパスまでお越しくださいました。ありがとうございました。

【追記】19日、社会共生実習支援室より、当日、参加された方達へのアンケート(自由記述)の結果が届きました。「地域エンパワねっと・大津中央」については、以下の通りです。

【一般・学内参加者のコメント】

・地域の子どもたちに着目し、住みたい街づくりを今後もしてほしいと思います。

・ランタンづくりは面白い。新学期前に子どもの交流を進める点で。また、マンション立地で新しい住民を交流させる視点が良いと思う。地域の魅力を再発見してもらうという視点も良い。

・願いごとランタンのイベントは、児童館や保育園などとの交流などにもつなげていくことができ、産官学連携の方向にふさわしい。

・中央学区で町家を活かした活動を行っているしなやかシニアの会です。エンパワねっとスタート時から関わりが深く、色々な学生さんに来ていただきました。中央の事を知る(ハード)から、人、子どもたちへと変わっていることを知りました。

・今後ともよろしく。

・牛乳パックの再利用の方法が面白い。作り方の紹介もあればなお良い。

・地域の課題解決に向けてのイベントの実施はとても有意義であると感じた。

・地域に入って積極的に関わっていることが印象的でした。

・活動を行っている学生の方一人一人が主体的に活動しているのだなと感じました。【受講生の意見】

・ランタンづくりが想像したら綺麗そうだったので見に行ってみたいと思った。

・地域の小学生との交流は企画を通すのが難しいのだと知ることができた。

・課題から企画を考え、イベントを開催した課程を知れて、ポスターに写真が貼っていて見やすくなっていた。

・写真を撮ることが好きなので、このプロジェクトに興味を持った。調べてたくさん情報を入手してから行動しててすごいと思った。

・地域の活力を上げるための場づくりを多数実践されているように感じました。

・まずは子供に楽しんでもらうこと+興味を持ってもらう取り組みを行うことが重要であるとこがわかった。

・ターゲットを高齢者と子どもに分けて、それぞれでイベントの内容を考えられていたのでとても効果的だと思いました。牛乳パックという身近なものだったり「写ルンです」というノスタルジーなもので特別感やなじみやすさを生み出しているところがすごいと思いました。

・企画がおもしろいものだと思った。

・参加者がその場で参加できるという点は大切だと感じた。

・写真展:募集の時点でどのように魅力を伝えるかが課題であると感じた。

・とても見やすいポスターだった

・企画はすごくおもしろいと思った。年間でのプロジェクトなので、自分たちで考える余地もありそうであっ

た。

・普段慣れ親しんだまちを写真で撮ることで新鮮に感じられると思った。

・ポスターが見やすく、わかりやすかった。

・写真展:場所を提供するという視点がすばらしい。ポスターも見やすかった。

・ランタン:牛乳パックという手軽に手に入るアイテムを使っていることが良いと思った。

・写真展:写真をポスターとして貼り出してほしかった。

・写真展:ポスターがシンプルなデザインでわかりやすかった。

エンパワ・パスポート・留学生

■明日は「社会共生実習」の報告会があります。ということで、午前中は、この教育プログラムのなかの、私が指導している「地域エンパワねっと」の皆さんのプレゼンの確認でした。自宅からzoomでの指導です。こういう時は便利ですね、オンライン。みんな頑張って準備をしてきたことがよくわかりました。一安心。

■その後は、大津の街中へ。来月、韓国のソウルにある建国大学で開催されるセミナーで、地域連携型教育に従事してきた経験をもとにお話しすることになっています。ということで、期限切れのパスポートを更新しに滋賀県パスポートセンターに行ってきました。写真は、パスポートセンターのそばから撮った今日の琵琶湖。今日は暖かいせいか少し霞んでいますかね。比良山系の山頂が雪で白くなっています。

■ところで、韓国のセミナーに集まってくる方達は、林学の関係者ばかりです。林業や山村に関連して行う地域連携や、その連携の中で学生をどのように教育していくのか…ということがセミナーのテーマのようです。林学については、私は素人ですが、龍大での経験からお話をします。私を招待してくださった金才賢先生は、文在寅政権で日本でいうところの林野庁長官をされていました。金先生とは、先生が林野庁長官に就任されるずっと以前から、交流をしてきました。私の地域連携の取り組みに関心を持ってくださったのです。ありがたいことです。

■さてさて、パスポートの更新の申請をすまして、今度は深草キャンパスへ移動。今日は、留学生のための授業の最終回でした。最初は、履修している留学生の日本語能力に大きな差があって、どうしたものかと思っていましたが、最後は、なんとかなったかなという感じです。留学生の日本語能力も伸びてきたのかな。ホッとしています。

大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で奇跡の再会!!

■昨晩、帰宅前に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に顔を出しました。だいたい火曜日に行くことにしているのです。まあそういうわけで、いつものご常連の皆さんとカウンターで飲んでいると、4人組皆さんがテーブル席に。背中の耳で注文の内容を聞いていると、ご常連ではない一見さんだなと。ところが、一見さんの4人組のうちのお一人から、「脇田さんじゃないの!!」と声をかけていただきました。なんと、岩手県立大学に勤務していた時代に交流のあった吉成 信夫さんではないですか。おそらく約20年ぶりの再会かと思います。吉成さんは、岐阜市立図書館の館長の後、メディアコスモス全館をマネージをされています。いや、ほんまに、なんていうたらいいのか、びっくりしますわ。

■お聞きしたら、吉成さんをはじめとして4人の皆さんは、JIAM全国市町村国際文化研修所の講師として大津に来られているとのことでした。皆さん、全員、図書館関係の館長さんです。吉成さんは岐阜、あとの皆さんは長野、静岡、鹿児島で図書館の館長をされている、あるいはされていた方達です。おそらく、それぞれユニークな発想で図書館を経営されているのだと思います。驚いたことに、鹿児島の館長さんのお知り合いは、私が指導している学生のお父様(保育園園長)。静岡の館長さんのお仲間は、龍谷大学の同僚である川中大輔先生。世間は狭いと言いますが、日本は狭いですね〜。というか、大津駅前の「利やん」恐るべし…です!!!

【追伸】■この投稿をした後、鹿児島の指宿市立指宿図書館の館長をされている下吹越 かおるさんとfbの友達になっていただきました。ありがとうございます。平賀 研也さんと土肥 潤也さんにも。ありがとうございます。

阪神タイガース・近本光司選手へのインタビュー記事

■ひとつ前の投稿は、母校の同窓会の活動についてでした。そのようなこともあり、母校の同窓会について調べていると、プロ野球・阪神タイガースの近本光司選手にインタビューした記事が掲載されていました。近本選手とはお互い同窓生になります。とても素敵な記事だったので、ブログをご覧の皆様にもお読みいただけたらと思い、ここにリンクだけ貼り付けておきます。引用もしてはいけないということのようですので。

同窓会と長命寺参拝

■昨日は、母校、関西学院大学の同窓会滋賀支部の新年会でした。新年会の宴会の前に、同窓の皆さんと一緒に長命寺さんに参拝しました。こちら長命寺のご住職は、関学経済学部(昭和51年卒)の同窓生です。副住職の息子さんも文学部卒です。中世史を勉強されていたそうです。昨日は本堂の内陣までご案内いただき、千手観音を直接拝ませていただきました。観音様、とても優しいお顔をされていました。

■ところで、長命寺のある長命寺山の麓から境内まで808段の階段が続きます。けっこう大変でした。最初は、石段もきちんと積まれて整備されていましたが、途中から時間の経過を感じられるような佇まいになり、石段を登るのも足元に十分に気をつけながらいけなくなってきました。さすが古刹ですね。若い人たちには、なんともない石段でも、還暦を超えるとそういうわけにもいきません。この石段を登って参拝することを続けると、こちらのお寺の名前の通り長生きをしそうな気がします。今日は「膝が笑う」ことはありませんでしたが、喜んではいました。もっとも、今ではこの石段とは別に車で参拝できるように道路も整備されています。

■境内からは、南湖の一部を眺めることができました。こちらの本堂で祀られている仏様は千手観音です。千手観音の浄土(補陀落山:ふだらくせん というようですが)は、南の方角にあるそうで、千手観音も南に向いて立っておられました。境内からは、野洲市の田園風景が見えてきました。その境内に、「琵琶湖周航の歌」の6番の歌詞を刻んだ石碑が置かれていました。歌詞の中では西国十番となっていますが、本当は西国三十一番なんです。三十一番だと歌詞としてメロディの中に収まらないので、こんなことになっているようです。

西国十番 長命寺

汚れの現世(うつしよ) 遠く去りて

黄金(こがね)の波に いざ漕がん

語れ我が友 熱き心」

■近江八幡市にある長命寺に参拝した後、市内のホテルで会食なりました。今日の出席者は25名。私はちょうどその真ん中あたりの年齢になります。一番年齢が上の先輩は80歳、一番若い後輩は29歳。どうしても同窓会の活動は年齢が上の方達が多くなる傾向にあると思いますが、29歳の方が参加されたことは嬉しいことですね。最後は、校歌「空の翼」を歌って閉会となりました。次は、秋の滋賀支部の総会になります。

■近江八幡市にある長命寺に参拝した後、市内のホテルで会食なりました。今日の出席者は25名。私はちょうどその真ん中あたりの年齢になります。一番年齢が上の先輩は80歳、一番若い後輩は29歳。どうしても同窓会の活動は年齢が上の方達が多くなる傾向にあると思いますが、29歳の方が参加されたことは嬉しいことですね。最後は、校歌「空の翼」を歌って閉会となりました。次は、秋の滋賀支部の総会になります。

■滋賀支部の同窓会に参加して、まだ4年ほどでしょうか。大津に転居したのも2016年ですし、年齢はそれなりにいっていますが、こちらの同窓会では新参者でしょうか。年配の男性が中心になってはいますが、できればもっと女性会員や若い年代の方達についても参加者が増えてほしいなと思います。企画の方向性が年配の男性向けなのかもしれませんが、もっと若い年代の方達や女性の方達にもご参加いただけるような企画になればなあと思います。

【追記】▪️学生の皆さんには、龍谷大学同窓会にも、滋賀支部ができたことをお伝えしておこうと思います。もし、このブログをお読みの方の中に、滋賀県出身の龍大生の方がいらっしゃれば、卒業後は、ぜひ滋賀支部の行事にご参加ください。卒業後も、母校と繋がって年代を超えて同窓生の皆さんと交流しつつ、現役の学生の皆さんを応援していくことは大切なことだと思っています。皆さんの人生にとっても同窓会活動は大切な存在になるのではないかと思います。

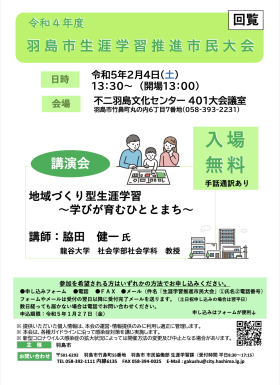

地域づくり型生涯学習

■岐阜県の羽島市で、来月、講演をさせていただくことになりました。羽島市では、2回目になります。岐阜県には、何度も講演やワークショップをしに伺ってます。いずれも、「地域づくり型生涯学習」というテーマのものでした。

■岐阜県の羽島市で、来月、講演をさせていただくことになりました。羽島市では、2回目になります。岐阜県には、何度も講演やワークショップをしに伺ってます。いずれも、「地域づくり型生涯学習」というテーマのものでした。

■岐阜県に呼んでいただけるようになったのは、お隣の愛知県で「団塊世代提案型地域づくりモデル事業審査委員会」の委員のお仕事をお引き受けしたことがきっかけでした。この審査委員会は公開で行われました。最後には、短い講演も行いました。たしか、2005年頃のことかと思います。その講演が終わった時、私の講演を聞かれた岐阜県の生涯学習の担当者が、私の方に向かってやってこられました。そしてその時、岐阜県の「地域づくり型生涯学習」を手伝って欲しいとの依頼を受けたのでした。その後、岐阜市、各務原市、可児市、中津川市、羽島市…と岐阜県内の各所で講演やワークショップを行いました。そのうちの一つが羽島市だったのです。

■生涯学習の専門家でもなんでもないのですが、私がお引き受けするので、その前についている「地域づくり型」の方にウエイトが置かれることになります。あらかじめ、そのようにお断りをしたのですが、むしろそういう講演をしてほしいということでした。そんなわけで、岐阜県の皆さんといろいろ交流させていただきました。ありがたい経験でした。

■岐阜県は以前の知事さんが生涯学習に大変熱心だっのです。ところが、知事さんがかわることになり、新しい知事さん新しい政策の中でそれまでの生涯学習の位置付けも変化しました。生涯学習を地域づくりと結びつけて「地域づくり型生涯学習」という形で継続することになったのでした。まあ、その辺りは、当事者ではないので詳しい事情はわかりません。岐阜県で「地域づくり型生涯学習」の最後は、中津川市でした。岐阜県庁とは別に、中津川市役所の企画された事業でした。中津川市のあちこちの皆さんと交流させていただきました。楽しみでした。2017年のことですね。あれから6年目になります。

■この度は、再び羽島市がお呼びくださいました。2月4日にお話をさせていただきます。羽島市といえば、昨年、龍谷大学吹奏楽部が演奏旅行で伺ったところです。残念ながら演奏は、コロナの関係でできなくなりました。本当に申し訳なかったです。まあ、今度の講演会は吹奏楽部とは関係ありませんが、私自身の気持ちとしては、「その節はご迷惑をおかけいたしました」という感じです。講演のタイトルですが、「地域づくり型生涯学習~学びが育むひととまち~」です。市役所の職員さんの方からご提案いただきました。まあ、どんなタイトルでも大丈夫なんですが、今回は、ジェンダーのことにも触れながら、地域づくり型生涯学習のお話をさせていただく予定です。

「2030年の大学入試」という記事

■「2030年の大学入試」というタイトルで、ダイヤモンドオンラインで短期連載をしています。大学関係者にはランキングとかも含めて、この手の記事には反発があったりするのですが、まあ読んでみて損はないかなと思います。煽られることなく(また単純に反応するのでもなく)、自分のいる「現場の課題」と関連づけながら、読んでみるのも悪くはないと思います。

これからの中学受験生が直面する「2030年の大学入試」の見取り図 2030年の大学入試(1)

「学ばない生徒と学べない学生」の危惧に揺れる教育現場 2030年の大学入試(2)

偏差値「無力化」時代の志望大学の選び方とは 2030年の大学入試(3)

構造変化と機能分化が鮮明となる「2030年の大学」2030年の大学入試(4)

ランニング談義

■ 昨日のことになりますが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」が、新年は5日から開店されているということで、昨日お店に伺いました。卒論の指導で疲れていたので、ひさしぶりの「利やん」でリラックスできました。そうして、リラックスしていると、突然、社会学部を7年前に退職された原田達先生と法学部の河合美香先生がお店に入ってこられました。「あれっ?」という組み合わせです。でもすぐにわかりました。ランニングつながりです。

■ 昨日のことになりますが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」が、新年は5日から開店されているということで、昨日お店に伺いました。卒論の指導で疲れていたので、ひさしぶりの「利やん」でリラックスできました。そうして、リラックスしていると、突然、社会学部を7年前に退職された原田達先生と法学部の河合美香先生がお店に入ってこられました。「あれっ?」という組み合わせです。でもすぐにわかりました。ランニングつながりです。

■原田先生は、今、ランニングを生活の中心に置いて暮らしておられますが、かつて「ランニングの現象学」という論文も執筆されています。ランニングを社会学的に考察された論文です。一方、河合美香先生はスポーツサイエンスの研究者です。ご自身も、かつて中長距離のアスリートとして活躍されました。あのリクルートの監督をされていた小出義雄さんの指導を受けていた方でもあります。細かな事情はわかりませんが、お二人はランニングでつながっておられたのです。で、私は? 以前は、頑張って練習してフルマラソンを走っていたのですが…。今は、全く走っていません。フルマラソンを走っていた自分が信じられません。まあ、そのようなことはともかくです。原田先生と河合先生とご一緒させていただくことにしました。

■河合先生とは、以前、学内の仕事でお世話になったことがありました。以下は、その頃のfacebookへの投稿です。日付は、2017年3月31日です。

研究部の仕事でお世話になった河合美香先生から、金哲彦さんや山下佐和子さんとの共著『正しいマラソン』をいただいた。金哲彦さんの龍谷大学での講演会をブログでエントリーしたこともあり、献本していただいたのだ。河合先生、ありがとうございます。

ちょうど良いタイミングだ!今年の12月にホノルルマラソンに出走する予定なのだが、そこに焦点をあてて練習を再開する。ということで、ちょうど良いタイミングなのだ。勉強します。

昨晩は、原田 達先生が「今月はもうじき200kmになる」なんてことを、さりげなく言ってくるもんだから、この「さりげなく」って原田流なところに「くっそ〜〜!」となった。お尻に火がついたぞ(ちょっとだけだけど…)。

我が家では、娘の家族が、孫のひなちゃんの子育て訓練合宿中。娘はひなちゃんにおっぱいをあげるので、栄養を取らないといけない。普段と比べて我が家の食事のレベルが向上した。ということで、もう栄養はそれほど必要ない私のような年寄りにまで、栄養のおこぼれがまわってくる。太ってしまったよ…。

走らなくちゃ。

■当時は、私、真面目に走ろうしていたんですね。結果として、この投稿にもあるようにホノルルマラソンを走ることができました。自己記録で走ることができました。でも、そこで燃え尽きてしまいました。それ以来、走ることをしていません。写真は、このfacebookの投稿にある、河合先生も執筆されている『正しいマラソン』という新書です。河合先生にも、いろいろお世話になっているんです。その節は、ありがとうございました。で、3人での呑みですが、トップアスリートとして活躍された河合先生のご経験から、市民ランナーとして日々お住まいの地域の皆さんと一緒に走っておられる原田先生のご経験まで、ランニング談義で盛り上がりました。加えて、ランニングの話から、日本社会のスポーツの指導、学校の中の課外活動の指導が抱える問題についても盛り上がりました。有意義なお話ができました。偶然のことですが、原田先生と河合先生にお会いできたことに感謝いたします。ありがとうございました。

「写ルンです」を使った写真展(地域エンパワねっと)

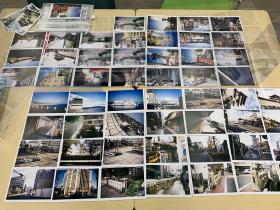

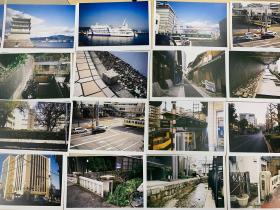

■金曜日2講時は、「地域エンパワねっと」(龍谷大学社会学部・社会共生実習)の時間です。新年になり、学生たちが集まってきました。現在指導しているのは2チーム、あわせて8名の学生たちです。そのうちの1チームの学生たちは、大津の街中(中央学区)に暮らす20人の高齢者の皆さんと写真展を開催する準備を進めています。企画に賛同してくださった高齢者の皆さんに、3台のレンズ付きフィルム(使い捨てカメラ)の「写ルンです」をお渡しして、バトンのようにリレーパスしていただきながら、自分にとっての思い出の場所、大切な場所の風景を順番に撮影していただきました。

■富士フィルムのレンズ付きフイルム「写ルンです」、私のような還暦を超えた者にはとても懐かしい商品です。あの時はそうは思いませんでしたが、「写ルンです」で撮った写真って、ちょっとレトロな感じ、少し前の雰囲気が漂っています。最近のスマホやデジカメとは違って、少し柔らかい、暖かい感じがします。その感じが、今の学生の皆さんには新鮮なものに感じられるようです。最近の「写ルンです」には、有料ですが、現像した写真のデジタルデータをスマホに送ってくれるようです。スマホに保存できるんですね。今回のこの企画は、この「デジタルデータをスマホに送ってくれる」というサービスを上手に使っています。サービスで送ってもらったデジタルデータを、大きく引き伸ばして印刷する予定になっています。そして、冒頭にも述べたように、丸屋町商店街にある「大津百町館」で写真展を開催します。それに先立ち、15日には、撮影された高齢者の方にお集まりいただき、なぜこの写真を撮ったのか、この風景にはどのような思い出があるのか、学生たちがそれぞれの方にインタビューすることになっています。そのインタビューもセットにして写真展を開催します。

■今日は、このデジタルデータをハガキ大の用紙にプリンターで印刷しました。そして、それぞれの人たちに撮っていただいた写真を並べて整理しました。このハガキを、コロナでしばらく会っていない親しい人たちに送ってもらうことになっています。なぜこの写真を撮ったのか、自分の中にある思い出や気持ちをハガキに書いていただく予定です。写真展には、撮影された方の知り合いの方にたくさん集まっていただければと思っています。写真とインタビューで街の記憶を掘り起こし人と人をつなぐ、そのような企画だと思います。すでに安心して横から見ていられる状況になっています。楽しみにしています。