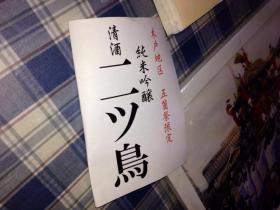

清酒「二ツ鳥」

■今日は、第27回「北船路野菜市」でした。「大津百街館」の改装工事も終わり、今月から再び「大津百街館」前で野菜市を開催できるようになりました。この野菜市とは別に、近くの平井商店でも学生たちと指導農家のFさんが相談中でした。なんでも、北船路を含めた旧志賀町の木戸地区の春の祭「五箇祭」限定のお酒を売り出すのだそうです。地域・期間限定の清酒です。先日からのエントリーでもお伝えしたように、「北船路米づくり研究会」では、北船路の「農事組合法人福谷の郷」さんと清酒「浅茅生」を製造されている「平井商店」さんとのあいだをつなぎ、「福谷の郷」さんの方で酒米を生産し、その酒米を原料に「平井商店」さんで、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」を醸していただきました。

■こんどは、生原酒「北船路」に続いて、「二ツ鳥」という銘柄です。この「二ツ鳥」とは、指導農家のFさんによれば、北船路の氏神である「八所神社」の昔の名前なのだそうです。自分自身でも調べてみました。「大津のかんきょう宝箱」というサイトのなかに説明がありました。ずいぶん古い時代の名前なのですね。

八所神社(八屋戸1074)は、県道高島大津線(旧国道161号線)蓬莱駅前交差点から南へ100メートルJR湖西線と交差する付近にあります。元亀2年(1571年)織田信長の比叡山焼き討ちの際、日吉神社は御神体を伊香立下在地町の八所神社に移し難をのがれましたが、危険を感じて二ツ鳥神社(現、八屋戸・八所神社)に御神体をあずけました。後の天正6年(1578年)二ツ鳥神社は八所神社と改称されました。

いかなごの釘煮と贈与の精神

■ 播磨灘や大阪湾では、2月末~4月末頃まで、「いかなご漁」がおこなわれています。水揚げされた「いかなご」は飛ぶように売れていきます。「いかなご」とは、スズキの仲間の魚です(スズキ目イカナゴ亜目イカナゴ科)。私の生まれた兵庫県の神戸や明石などの地域の家庭では、春になると、この「いかなご」の新子を使った「いかなごの釘煮」をつくっていただくのです。材料は、新鮮な「いかなご」、濃口醤油、砂糖、酒、みりん、生姜。いたって、シンプルな料理です。暖かみを増した風のなかに春の香りを感じ、テレビで相撲の大阪場所を観戦しながらこの「いかなごの釘煮」をいただくと、「ああ春やな~」という気持になってくるのです。

■ 播磨灘や大阪湾では、2月末~4月末頃まで、「いかなご漁」がおこなわれています。水揚げされた「いかなご」は飛ぶように売れていきます。「いかなご」とは、スズキの仲間の魚です(スズキ目イカナゴ亜目イカナゴ科)。私の生まれた兵庫県の神戸や明石などの地域の家庭では、春になると、この「いかなご」の新子を使った「いかなごの釘煮」をつくっていただくのです。材料は、新鮮な「いかなご」、濃口醤油、砂糖、酒、みりん、生姜。いたって、シンプルな料理です。暖かみを増した風のなかに春の香りを感じ、テレビで相撲の大阪場所を観戦しながらこの「いかなごの釘煮」をいただくと、「ああ春やな~」という気持になってくるのです。

■阪神間の主婦たちは、この季節、「いかなごの釘煮」を自宅で何度も何度も作って、子どもや親せき、そして友人たちにせっせと送り続けます。「いかなごの釘煮」を媒介として、あるいは「いかなごの釘煮」とともに、見えない「何か」が人と人との間を動いていくのです。

孫:「おばあちゃん、今日ね、『イカナゴの釘煮』が届いたよ 。 ありがとう。とっても美味しいよ、幼稚園のお弁当にも入れてもらうの。」

娘:「お母ちゃん、ありがとう。やっぱり、春先はお母ちゃんの『いかなごの釘煮』を食べんとね~」

主婦:「うれしいわ〜」(ジ~~ン「ああ、よかったわ~」と心のなかで思う)

■「いかなごの釘煮」が送られると、送った主婦の皆さんと送られた人たちとの間で、両者の関係が今まで以上に生き生きとしていきます。「贈与」により親子・祖母-孫の関係が、そして友人との関係が「賦活」されていくのです。

■もっとも、このような阪神間の「贈与の文化」は、いわゆる「伝統的」…なものではありません。戦後に生まれたもののようです。当初は、神戸の垂水のあたりから始まったと聞いていますが、現在では、阪神間(神戸から明石のあたり)の主婦の皆さんによって、まるで「年中行事」のように行われています。私の母親なども、今は年老いて無理ですが、かつてはせっせと「いかなごの釘煮」を炊いて送り続けていました。今は、その文化を妻が受け継いでいます。うちの妻は奈良生まれの奈良育ちですが、この季節に「いかなごの釘煮」をつくるようになりました。自宅のある奈良のスーパーでも、最近は「いかなご」が少しだけ売られるようになってきたためです。神戸にいくと、ちょっとしたスーパーでは「いかなごの釘煮」のコーナーがあり、「いかなご」はもちろんのこと、調味料、釘煮を入れるプラスチックの容器、そして宅配の申込書まで、そのコーナーですべてそろうようになっています。さすが、「いかなごの釘煮」発祥の地ですね。

■写真は、うちの妻がfacebookにアップした写真です。美味しそうにできあがっています。私の母親が、やわらかめに炊いていたので、一応、それにあわせて炊いてくれています。これは生姜風味です。ただし、妻は山椒風味の「いかなごの釘煮」もつくってくれます。山椒が好きなもので。こちらは、固めに炊いています。これら2種類の「いかなごの釘煮」は、これから子どもたちの所や、親戚のところに送られる予定です。

町家でお酒を楽しもうNo.20「灘と伏見」

■昨日の午前中は、「滋賀県生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」という滋賀県庁自然保護課の会議に出席しました。国が定める「生物多様性国家戦略2012-2020」のもとで、滋賀県の戦略をどうしていくのか…について考える会議です。生物多様性の維持には、多様かつ適切な人びとの自然環境への働きかけが必要になります。そんなわけで、私のような環境社会学者も呼ばれているのです。もっとも生物多様性そのものの専門家ではないので、さてさて…どうしたものか…とも思っていたのですが、旧知の皆さんが委員として出席されていたので、ざっくばらんにお話しをさせてもらいました。とても議論が盛り上りました(…と思います)。楽しい議論になったわけですが、問題はこれをどうまとめていくのかです。

■昨日の午前中は、「滋賀県生物多様性地域戦略策定に係る専門家会議」という滋賀県庁自然保護課の会議に出席しました。国が定める「生物多様性国家戦略2012-2020」のもとで、滋賀県の戦略をどうしていくのか…について考える会議です。生物多様性の維持には、多様かつ適切な人びとの自然環境への働きかけが必要になります。そんなわけで、私のような環境社会学者も呼ばれているのです。もっとも生物多様性そのものの専門家ではないので、さてさて…どうしたものか…とも思っていたのですが、旧知の皆さんが委員として出席されていたので、ざっくばらんにお話しをさせてもらいました。とても議論が盛り上りました(…と思います)。楽しい議論になったわけですが、問題はこれをどうまとめていくのかです。

■専門家会議に先立ち、複数のテーマ部会にわかれたワーキンググループがたちあげられ、様々な職業の人びとが生物多様性に関して議論をされています。みなさん、それぞれに大切なご意見を述べられ、有益な議論をなさっています。それらの議論をもとに、滋賀らしい・滋賀ならではの「生物多様性地域戦略」を策定していくことになります。おもしろい展開になりそうです。

■午後から、というよりも夕方からは、2つめの会議 がありました。「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」が滋賀県から受託した研究「明日の滋賀を展望する調査」の会議です。人口が減少し、少子高齢化が一層進む30年後にむけて、社会をどのようにデザインしていけばよいのか…そのあたりの見通しをつけることが今回の調査の目的です。いったいどういうふうに議論の成果をまとめるのか…と不安だったのですが、昨日は報告書の全体像といいますか、構成や骨格が見えてきたので、自分の分担分(滋賀の農業・農村・食料に関すること)の位置づけがはっきりしました。なんとか書けそうです。現状の課題を明らかにするために適切な統計データ集めなくてはいけませんが、事務局にサポートしていただけるとのこと、少し安心しました。

■夕方の会議を終えたあとは、京都の西陣に移動しました。西陣にある「京都リサーチパーク町家スタジオ」で、「町家でお酒を楽しもう」という第20回目のイベントが開催されたからです。facebookを通して知り合ったKさんからのお誘いを受けて初めて参加しました。この日は、伏見の酒と灘の酒を比較して楽しむという、日本酒好きにはたまらない企画でした。例によって、いろいろん方たちとお話しができました。

■この日本酒の会、facebookの奈良人脈を通じて知り合ったKさん(食や農に関する活動をされています)と、神戸大学日本酒サークル正宗会の皆さんが企画されているものです。おもしろいですね〜。老若男女、たくさんの方が集まっておられました。だいたい月1回の開催らしいですが、20回も続いているだけのことはあります。大満足の企画です。この日は、灘と伏見の酒があわせて8種類ほど集まっていました。4種類くらいめあたりまでは、お隣の方たちと酒の味についていろいろ語りあってメモをとったりしていたのですが(会では、そういう楽しみ方を勧めておられます)、だんだん気持ちよくなって呑んでおしゃべりをしている…だけになりました。まあ、これもまた良しです。

■ところで、大学に日本酒サークルってのがあるんですね。若い人がこのようなサークルを結成するというのが、素晴らしいと思いました。感激だな〜。自己紹介を1人ずつおこないましたが、私は、ゼミの「北船路米づくり研究会」でプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の紹介もさせていただきました。多くの皆さんに関心をもっていただきました。このなかに、龍谷大学大学院政策学研究科の院生の方がおられて、「龍大でも日本酒サークルを結成するから部長(顧問)になってください」といわれました。一瞬、驚きましたが、「はい、喜んで!!」ですね。さあて、この話しも、どんな展開になるのかな。これまた、楽しみです。

丸玉食堂

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、昨日は、神戸に出張してきました。自宅からは片道2時間半ほどかかる遠方ではありましたが、有意義な時間を過ごすことができました。その帰り、いろいろ寄り道をしました。

■ひとつめの寄り道。高校2年生の夏まで、私は神戸の北区にすんでいました。神戸電鉄の「山の街」という駅のそばにある住宅地です。今日の仕事が北区ということもあり、37年ぶりに訪れてみようかという気持ちになりました。まあ、どうってことはないのですが…。以前暮らしていた家はすでになく、別の建物になっていました。ただし、お世話になったお宅や、クラスメートの女の子の家もまだありました(すでに結婚されて他所におられますが…)。いずれも新しい建物に建て替えられていましたが、住宅地のあたりの雰囲気、37年前とほとんどかわっておらず、なにか少し安心するところがありました。

■ちょっとだけ、青春時代を懐かしんだあと、再び神戸電鉄で神戸の繁華街に戻りました。こんどはふたつめの寄り道。私が目指したのは、元町にある「丸玉食堂」です。「丸玉食堂」は、私が神戸にいたころは東店と西店がありました。私は、東店のファンで時々通っていました。特に、豚足の煮込みの大ファンでした。残念なことに、その東店は、昨年末で閉店してしまいました(非常に悲しい…)。ということで、今回は西店にいって豚足をいただくことにしました。私の記憶するところでは、東店とは少し味が違うのですが、美味しくいただくことができました。とはいえ、なにかやはり寂しいものがあります。

■故郷の神戸、少しずつ、自分が知らない街に変化していっているように思います。神戸を離れて30年。仕方のないことなのかもしれません。

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のラベル貼り

■韓国に出張しているあいだに、ゼミ生たちが頑張りました。純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のラベル貼りです。いよいよ発売されます。発売に先行して、お世話になった北船路の皆さんや、私たちの活動を応援してくださった方たちに予約販売させていだたきます。もちろん、平井商店さんのほうでも販売されると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

■さてさて、いよいよ!!…なんですが、ゼミ生諸君は、就職活動と掛け持ちで頑張っています。ということで、特定のゼミ生たちに作業が集中してしまっています。あくまで「北船路米づくり研究会」は、学生の自主性・主体性で成り立っている活動なので、私の方から強制はしません。とはいえ、みんなもう少し作業に参加して手伝ってやってほしいよ〜。

大雪のバレンタインデー

■朝、自宅の窓から外をみてびっくり。大雪です。みなさん、どうやって通勤されましたか。幸いなことに、私が利用している近鉄京都線は、遅れながらもなんとか電車は動いていたのでよかったのですが、奈良から京都にむかうJR奈良線はストップしていました。買い物などをして、少し遅めに出勤したので、JR京都線は動いていましたが、最初はどうなることやらと思っていました。

■朝、自宅の窓から外をみてびっくり。大雪です。みなさん、どうやって通勤されましたか。幸いなことに、私が利用している近鉄京都線は、遅れながらもなんとか電車は動いていたのでよかったのですが、奈良から京都にむかうJR奈良線はストップしていました。買い物などをして、少し遅めに出勤したので、JR京都線は動いていましたが、最初はどうなることやらと思っていました。

■自宅に長靴をおいていません。農作業をすめための長靴は、農作業をする村の方におかせてもらっています。困りました〜。新しいニューバランスのスニーカーを買ったのですが、こんな雪のなかで履くのはいやですものね。どうしたものかと思案して、思いついたのが家の中のどこかに置いているはずの軽登山靴です。山に登る趣味はないので、めったに使用することはないのですが、今日は大いに役立ってくれました。

■明日は、大学院の入試です。研究科長は入試実施の運営委員になるので、朝8時半には大学に到着しておかねばなりません。もう電車は遅れることはないと思うのですが、念のため家を6時過ぎに出発することにします。いやはや…ですね。

【追記】■大雪のことばかり気になっていましたが、今日は、バレンタインデーでしたね。そういう習慣とはすっかり縁遠いおじさんになってしまったのですが、自宅に戻ってから、妻がプレゼントしてくれました。ありがとうございました。ウイスキーボンボンでなく、焼酎ボンボンです。酒好きの私向きに選んでくれたようですね。

【追記】■大雪のことばかり気になっていましたが、今日は、バレンタインデーでしたね。そういう習慣とはすっかり縁遠いおじさんになってしまったのですが、自宅に戻ってから、妻がプレゼントしてくれました。ありがとうございました。ウイスキーボンボンでなく、焼酎ボンボンです。酒好きの私向きに選んでくれたようですね。

秋田のダダミ

■今から10年前まで、岩手県に暮らしていました。冬になると、岩手や仕事で訪れた岩手の秋田や青森のことが懐かしくなります。写真は、秋田市にある「秋田杉」という名前の居酒屋で撮ったものです。鱈の白子です。秋田では、ダダミと呼びます。ちなみに、私が暮らしていた岩手ではキクと呼んでいました。

■今から10年前まで、岩手県に暮らしていました。冬になると、岩手や仕事で訪れた岩手の秋田や青森のことが懐かしくなります。写真は、秋田市にある「秋田杉」という名前の居酒屋で撮ったものです。鱈の白子です。秋田では、ダダミと呼びます。ちなみに、私が暮らしていた岩手ではキクと呼んでいました。

■鱈は鮮度がすぐに落ちます。最近は、冷凍の技術や流通が良くなったので、関西に暮らしていても、それなりに美味しい鱈を食べられるようになりましたが、以前は鮮度の落ちたものしか食べられませんでした。スカスカの味でしたし、生臭く臭っていました。鱈は鮮度が落ちるのが早いのです(ですから、若い頃の私は、北国の人たちが何故喜んで鱈を食べられるのか、よくわかりませんでした)。産地の東北や北海道であれば、刺身でも食べられます。まったく臭いません。流通がよくなっても、鱈の刺身は関西ではなかなか食べられません。

■白子も同様です。関西でも普通に食べることができるようになりましたが、やはり鮮度は産地の方が格段に圧倒的に上です。白子とはいいますが、鮮度の良いものは、写真のように薄いピンク色をしています。鮮度が落ちるにしたがい、色は白っぽくなるのです。私は鮮度のよい白子を、もみじおろしのポン酢でいただくのが好きです。

■秋田の「秋田杉」という居酒屋。以前は、秋田駅前にありました。八郎潟の研究にいくたびに、この店に寄っていました。お気に入りのお店です。最近、街中に移転されたとか。またぜひ訪れてみたいものです。

【追記】■鱈の鮮度について、調べてみました。日本テレビの「所さんの目がテン!」という番組の公式サイトに関連して、次のような記事がありました。2008年11月30日に放映された鱈に関する内容をまとめたものです。なるほど〜の内容です。

なぜ臭い!?鍋王者 タラ

・私達がいい香りだと思っていたタラ独特の香りは、タラが腐りかけて放つ腐敗臭。

・鱈は暗く深い海にいて、出会った獲物はとにかく丸飲み(たらふく=鱈腹)。量のエサを消化するため強力なタンパク質分解酵素。タラが死ぬと、この分解酵素が内臓から染み出し、自分で自分を消化してしまうため、タラはとても腐りやすい。

・タラの身を腐らせる分解酵素は胃や腸にあり、生殖系の白子とタラコは直接消化器系につながっていないため、分解酵素が回りにくい。

・タラはたくさんの卵を一度に産む、そのために大量の精子を必要とする。白子、タラは他の魚に比べ白子に詰まった精子の数が多い。だからうまい。

伏見で利き酒

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、昨日は帰宅時に、近鉄・桃山御陵前で途中下車して、いつもお世話になっている「京都メガネ館」に行きました。注文していたランニング用のサングラスを受け取るためです。そのあと、そのまま帰るのはおもしろくないな…と思い、桃山御陵前の「伏見大手筋商店街」にある酒屋さんを訪ねました。「吟醸酒房 油長」という酒屋さんです。こちらのお店、伏見の全蔵元のお酒を常に80種類以上取り揃えておられて、店内のカウンターで利き酒ができるのです。

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、昨日は帰宅時に、近鉄・桃山御陵前で途中下車して、いつもお世話になっている「京都メガネ館」に行きました。注文していたランニング用のサングラスを受け取るためです。そのあと、そのまま帰るのはおもしろくないな…と思い、桃山御陵前の「伏見大手筋商店街」にある酒屋さんを訪ねました。「吟醸酒房 油長」という酒屋さんです。こちらのお店、伏見の全蔵元のお酒を常に80種類以上取り揃えておられて、店内のカウンターで利き酒ができるのです。

■店主さんから、メニューを見せていただきましたが、どれを選んだらよいのか・・・、非常に困りました。いろいろ悩んだあげくに、「蒼空」の純米酒、「英勲」純米大吟醸生酒・古都千年、「招徳」生酛純米酒を注文しました。どれも、それぞれの味があり美味しいのですが、今日、一番気に入ったのは「招徳」でしょうか。生酛(きもと)という古い製造方法にこだわって生産されています。酒造りの原点といってよいかもしれません。

■では、生酛(きもと)って、具体的にはどんな作り方なのか?私もよくわかりません。伏見ではありませんが、灘の「菊正宗」のホームページで紹介されています。

水と米と麹。このシンプルな素材から、昔ながらの手作業を丹念に重ねて酵母を育て、酒造りのもととなる「酛(酒母)」を完成させる。「生酛造り」は、自然の力と人の叡智の共同作業であり、何百年もの時を経て伝承されてきた酒造りの原点と言える製法です。自然の乳酸菌の力を借りて育った力強い酵母が醸す味わいには、日本酒本来の旨さが息づいています。

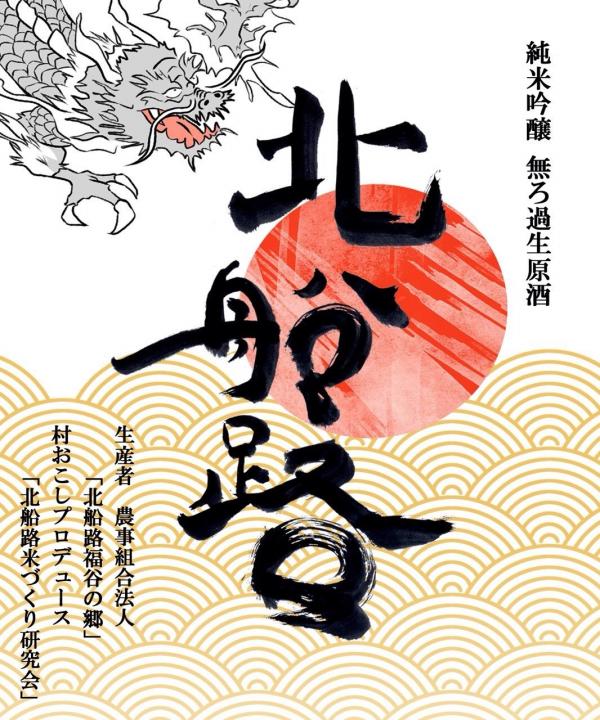

純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」

■今週末あたりから、「北船路米づくり研究会」の学生たちがプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」の予約が開始される予定です。「農事組合法人『北船路福谷の郷』」が生産した酒米を原料に、その大津の造り酒屋「平井商店」が醸造された日本酒です。現在、学生たちが急ピッチで作業を進めています。

■写真は、今回の純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」に使用されるラベル(表)です。学生たちがデザインしました。「北船路」の文字は、4年生のTくん、龍のイラストは3年生のIくん、そして全体のデザインをしたのは3年生のYさんです。そして、研究会の副リーダーでもあるTさんが、平井商店や福谷の郷との連絡調整、広報・販売促進を担当しています。みなさん、いよいよです!!ご期待ください。

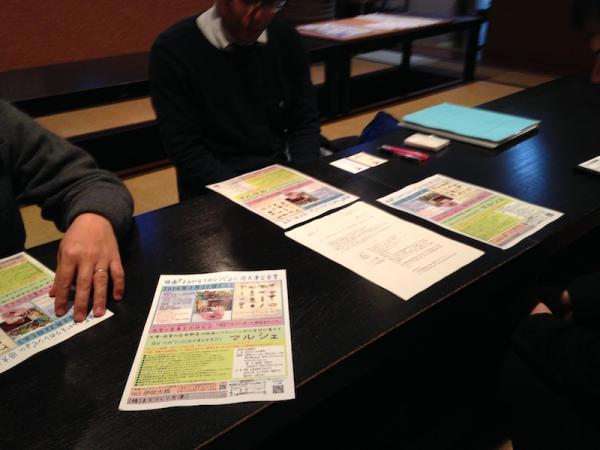

ドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」上映会の打合せ

■昨日は、大津市の農林水産課の職員のIさん、そして龍大で農学部の開設準備にお忙しい教員のF先生や職員のTさんと、夕方、ドキュメンタリー映画「よみがえりのレシピ」上映会の打合せを行いました。この「よみがえりのレシピ」に関しては、昨年の12月11日のエントリー「映画「よみがえりのレシピ」上映会」でもご紹介しましたので、そちらをご覧ください。

■上映会の当日は、「大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェ」も同時開催されます。ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」や「龍谷大学農学部」も、「身近においしい野菜を食べるための取組」として資料展示等を行います。「北船路米づくり研究会」としては、小さな規模ですが野菜販売、環境こだわり米のPR、米づくり研究会の活動紹介、それから研究会の地酒プロジェクトで生まれた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目も行う予定です。もちろん、私たちは大津や滋賀で頑張って「農」に関わってこれらた諸団体の皆さんの横のほうで、ブースを出させていただきます。農学部のブースと一緒に情報発信させていただきます。横の写真は、最新版のチラシです。クリックすると拡大します。ぜひご覧ください。

■上映会の当日は、「大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェ」も同時開催されます。ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」や「龍谷大学農学部」も、「身近においしい野菜を食べるための取組」として資料展示等を行います。「北船路米づくり研究会」としては、小さな規模ですが野菜販売、環境こだわり米のPR、米づくり研究会の活動紹介、それから研究会の地酒プロジェクトで生まれた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のお披露目も行う予定です。もちろん、私たちは大津や滋賀で頑張って「農」に関わってこれらた諸団体の皆さんの横のほうで、ブースを出させていただきます。農学部のブースと一緒に情報発信させていただきます。横の写真は、最新版のチラシです。クリックすると拡大します。ぜひご覧ください。

■ところで、打合せなのですが、当初は町家キャンパス「龍龍」で行う予定でしたが、先に使用されているグループがあったため、急遽、開店前の大津駅前の居酒屋「利やん」の宴会場をお借りして行いました…ww。