龍谷ミュージアム春季特別展「水 神秘のかたち」

■龍谷大学の龍谷ミュージアムでは、春季特別展として「水 神秘のかたち」を開催いたします。以下が、概要です。

あらゆる生命の根源“水”。地域や時代を超えて、人々は水を敬い、畏れ、そして様々な願いを捧げてきました。とりわけ、四方が海に囲まれ、かつ水源が豊かな日本では、仏教や神道の思想・儀礼が深く関わり合い、水にまつわる多くのほとけや神が信仰されました。たとえば竹生島(滋賀県)や江島(神奈川県)など「水の聖地」の女神とされる『弁才天』や海運の神『住吉明神』、雨乞い祈祷の本尊となった『龍王』などはその好例といえるでしょう。また近世においては、国内各地の水辺の名所を描いた華麗な屛風絵が人々の目を楽しませました。

本特別展では、水に込められた願いや祈りを表した絵画・彫刻・典籍などの名品を通して、日本人が育んできた豊かな水の精神性を紹介します。浄らかな水が生んだ神秘のかたち―その造形美を心ゆくまでお楽しみください。

■このポスターの中央にいらっしっゃるのは、「宇賀弁財天」です。「MIHO MUSEUM」が所蔵されているものです。「宇賀弁財天」とは、「宇賀神」と「弁財天」が合体・集合しています。少し説明します。「弁財天」は、私でもわかります。「弁天さん」ですね。仏教の守護神である女性の神様です。もともとは、ヒンドゥー教の女神なのだそうえです。ところが、このポスターの「弁財天」は少しかわっています。ポスターではわかりにくいのですが、頭の上に、顔は老人・身体は蛇の神様がのっかっています。その前には、鳥居もありますね。この「人頭蛇身」の姿をしているのが「宇賀神」です。日本固有の神様で、穀霊神・福徳神として信仰されてきた神様のようです(ようです…というのは、今回、少し勉強してみたからです)。この「宇賀弁財天」ですが、 滋賀県では、琵琶湖・北湖に浮かぶ竹生島、この竹生島にある宝厳寺に祀られている「宇賀弁財天」が有名です。特別展の解説にもあるように、「弁財天」は「水の聖地」の女神です。全国各地の水神様等の様々な神様と習合して、人と水がかかわるところに祀られているようです。「人–弁財天–水環境」というふうに、人と水環境を結び付けています。そもそも「弁財天」はインドでは河川の神様でした。

■私は、琵琶湖流域を中心に、河川や湖沼の環境問題にいて研究していますが、そのような自分の専門的な関心とこの特別展、どこか深~いところで結びつくような気がします。ぜひ、この春季特別展を観覧させていただこうと思います。

「和顔施」

■昨日も深草キャンパスでした。朝、横断歩道を渡ってキャンパスに入ろうとしていた時のことです。目の前を自転車に乗った中年の男性が通り過ぎていきました。通り過ぎる時、笑顔で「おはようございます!」と私に向かって挨拶をしてくださいました。私も、笑顔で挨拶を返しましたが、「はて、どなたかだったか…」と数秒間考えなければなりませんでした。大学のすぐ近くにある中華食堂「新華」のご主人だったのです。普段は、調理場で料理をされている時のイメージが強いこともあり、普段着で自転車を漕がれていても、すぐにはわからなかったのです。しかし、笑顔で挨拶をしていただいたことで、私も幸せな気持ちになることができました。ありがたいことです。

■昨日も深草キャンパスでした。朝、横断歩道を渡ってキャンパスに入ろうとしていた時のことです。目の前を自転車に乗った中年の男性が通り過ぎていきました。通り過ぎる時、笑顔で「おはようございます!」と私に向かって挨拶をしてくださいました。私も、笑顔で挨拶を返しましたが、「はて、どなたかだったか…」と数秒間考えなければなりませんでした。大学のすぐ近くにある中華食堂「新華」のご主人だったのです。普段は、調理場で料理をされている時のイメージが強いこともあり、普段着で自転車を漕がれていても、すぐにはわからなかったのです。しかし、笑顔で挨拶をしていただいたことで、私も幸せな気持ちになることができました。ありがたいことです。

■午前中は、いろいろ準備をして昼前の重要な会議で報告を行いました。緊張しました。研究部は、実にいろんな仕事があります。1年近く研究部長の仕事をしてきましたが、仕事の幅が相当広いことに驚きました。そのような会議の後、昼休みに廊下を歩いていると、一人の女性職員の方に呼びとめられました。職場の「兵庫県人会」のメンバーのお一人でした。なんでも、春の高校野球選抜大会の「21世紀枠」に母校が選ばれたのだそうです。マスクを外して笑顔で話してくれた。とても嬉しそうでした。私が「兵庫県人会」のメンバーであることから、喜びを共有したかったのでしょうね(ちなみに、彼女の母校は、私の母校のお隣りです)。

■ひょっとすると、幸せは「笑顔」を媒介に広まっていくのかもしれません。仏教には、「和顔施」(わげんせ)という言葉があります。他の人に笑顔で接することです。特別な財産や地位などなくても、例えばお金がなくても、誰でもできるお布施を「無財の七施」と呼んでおり、「和顔施」はそのうちの一つなのだそうです。ここには、大きなヒントがあるような気がしてなりません。さて、そんなことを考えつつ、昨日は午後から自分の研究費の事務仕事に集中しました。書類を仕上げると、すっかり夜になっていました。帰宅後も、学外の仕事の書類をチェックすることで時間がすぎていきました。まあ、こんな日もありますね。(写真は、本文と関係ありません。文章だけだと寂しいので…)

「龍谷大学シンポジウム-日本料理の国境線-」

■一昨日は東京に宿泊しましが、翌日の昼前には関西に戻ってきました。龍谷大学「食の嗜好研究センター」が企画した「日本料理の国境線」というシンポジウムが、「ANAクラウンプラザホテル京都」の「平安の間」で開催されたからです。私は研究部の一員として、来賓の接遇等、終日、事務局の仕事を務めました。このシンポジウムには、「食の嗜好研究センター」のセンター長である伏木亨農学部教授や、同センターの研究員である京都の老舗料亭の料理人の皆さんによって企画されました。世界的に日本料理の評価が高まっていますが、日本料理の伝統を残しながらどのように料理として進化させていくのか、そのせめぎ合いといいますか、間合いといいますか、そのあたりのことを「国境線」という言葉で表現されたようです。大変チャレンジングな企画です。

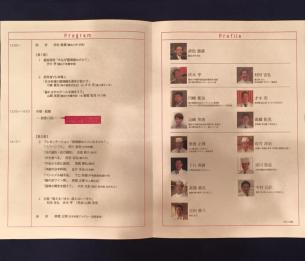

開会の辞

挨 拶 赤松 徹眞(龍谷大学 学長)【第1部】

1 趣旨説明 「今なぜ国境線なのか?」

・伏木 亨(龍谷大学農学部 食品栄養学科 教授)

2 研究者VS.料理人

・川崎 寛也(味の素株式会社) vs 才木 充(直心房さいき)

・山崎 英恵(龍谷大学農学部 食品栄養学科 准教授) vs 髙橋 拓児(木乃婦)【第2部】

3 プレゼンテーション 「国境線はどこにあるのか?」

・栗栖 正博(たん熊北店)

・佐竹 洋治(竹茂楼)

・下口 英樹(平等院表参道竹林)

・宗川 裕志(大和学園日本料理学科長)

・髙橋 義弘(瓢亭)

・中村 元計(相伝 京の味 なかむら)

・村田 吉弘(菊乃井)

・吉田 修久(修伯)

※五十音順

4 対談 「超えるべきか、超えないべきか」

・村田 吉弘 伏木 亨 (司会)山崎 英恵

挨 拶 栗栖 正博(日本料理アカデミー 副理事長)閉会の辞

■第2部では、京都を代表する料理人の皆さん10人が、それぞれ、西洋料理の食材や調味料を使いながら、これまでの日本料理の国境を超える、あるいは国境上にある創作料理に関してプレゼンテーションを行いました。どこまでが日本料理なのか。とても興味深い内容でした。シンポジウムの会場におられる皆さんも、料理人の皆さんの説明をききながら試食することできました。このようなシンポジウムは聞いたことがありません。facebookにも投稿しましたが、東京の知人からは「なんとゴージャスな」というコメントをいただきました。確かにそうですよね〜。これだけの料理人が集まっておられるのですから。

■日本料理とは何か。どういう条件が、日本料理を成立させているのか。グローバリゼーションの中で近代国民国家の枠組みが揺れ動いていくのと同じように、料理の場合においても、「世界」との出会いの中で「日本」料理とは何かが改めて問い直されているのでしょう。このような問題について考えるとき、食材や調味料に規定される側面はもちろんあるわけですが、それと同時に料理人と食べる人との「相互作用」により生み出されている部分も相当に大きいのだな…と感じました。それは社会や文化の中で構築されてきた集合的な暗黙知のようなものかもしれません。

■「菊乃井」の村田吉弘さんが、このようなことをおっしゃっていました。お若い時に、料理にいろいろ工夫を加えていくと、横から先輩が「もう、その辺にしときや」と忠告をしてくれるのだそうです。「その辺」を超えると、日本料理ではなくなってしまうと先輩は判断されたのです。若い頃の村田さんは、「その辺」とは「どの辺」なのか、それはどういうことなのか、よくわからず先輩たちにいろいろ質問されたようですが、どなたも答えてくれなかったそうです。言語化することが困難だったのではないでしょうか。このようなエピソードも含めて、非常に社会学的なテーマでもあるなと思いました。「味覚と料理の社会学」です。これは、思いつきのような個人的な感想にしか過ぎませんが、日本料理をめぐる研究が、学内の他の学問分野との連携の中でさらに深まっていけば面白いなと思いました。

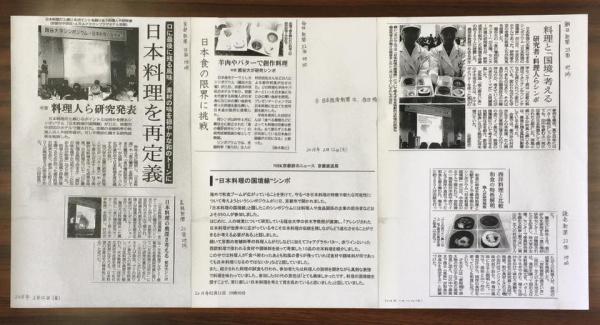

■シンポジウムは、無事、終了しました。当日は、多くのマスコミ各社にご取材いただき、新聞やテレビ等で報道していただきました。ありがとうございました。また、このシンポジウムの準備にあたってこられた研究部の部・課長や担当職員の皆さんにも心より感謝したいと思います。

2015年度脇田ゼミ「卒論発表会」

■昨日は、2015年度脇田ゼミ「卒論発表会」でした。ゼミの2年間はアッという間でした。私も、アッという間に2つ歳を取ってしまいました。年々、歳をとるスピードが速まっているように思います。還暦も近づいていきています。昔であれば、翁の世界に近づいているのです。ということで、ゼミの皆さんには少しだけで結構ですので、私に対する「労わり気持ち」が欲しいと思います。

■私のゼミは、ゼミ生が多い年と少ない年とが、交互にやってきます。今年は少ない年でした。それでも卒論草稿の提出がとても遅いので、正月休みは添削でとても疲れてしまいました。考えてみれば、毎年こんな感じで正月休みを過ごしているのですが、そろそろこういうのは止めにしていただきたいなと思います。つまり、私の正月休みを返して欲しいわけです。来年はゼミ生が多い年になります。頼みますから、もっと早めに調査に取り組んでほしいと思います。毎年、毎年、そのことを口を酸っぱくしていってきているのですが、ゼミの皆さんの首に縄をつけてフィールドに引っ張っていくわけにもいきませんしね…。3年生の皆さん、そこんとこ、どうぞよろしくお願いいたします。

■さて、昨日の卒論発表会を終えた4年生のみんな。卒論に取り組むときに経験したことを、どうか何度も反芻してください。君たちの持っている長所も短所も、全てが凝縮されています。きっと…。それぞれの人の性格や傾向は、本質的なところでは生涯にわたってあまり変わらないので、何かの折に自らの短所がまた出てきます。そこをなんとか抑えて(ああ、また悪い癖が出てきた、やばいやばい…って感じで)、自分の持っている長所を伸ばしていってください。今回、優れた卒論が執筆できた/できなかったにかかわらず、卒論で経験したことを大切にして社会で働いてください。そして、話しは飛躍しますが、自分で「仕事」を見つけられる人になってください。さらに、何か事が起きた時には、逃げずに、きちんと「受けて立つ」人になってください。

■まだまだね、いろいろ思うところがあるのですが、「よっしゃ、今日はこれぐらいにしといたるわ」(池乃めだか)です。

2015年度の卒論提出

▪︎2015年度の4年生は全員で9人です。ゼミ生の人数は、どういうわけか多い年と少ない年が交互にやってきます。2015年度は少ない年でした。今日は、全員で集まって社会学部教務課に提出しました。写真に写っているのは7人。あと2人足りません。今日、提出することが約束でしたが、まだ出来上がっていないのです。明日は、卒論提出の最終日。なんとか間に合いそうですが、やはり心配です。

▪︎2015年度の4年生は全員で9人です。ゼミ生の人数は、どういうわけか多い年と少ない年が交互にやってきます。2015年度は少ない年でした。今日は、全員で集まって社会学部教務課に提出しました。写真に写っているのは7人。あと2人足りません。今日、提出することが約束でしたが、まだ出来上がっていないのです。明日は、卒論提出の最終日。なんとか間に合いそうですが、やはり心配です。

▪︎これまでのエントリーにも書いてきましたが、私のゼミでは、全員が調査を行い、その調査データにもとづいて卒業論文を執筆することになっています。調査にあたっては、実に多くの皆さまのお世話になりました。ありがとうございました。ゼミ生たちには、そのことの意味を深く考えてもらいたいと思います。今日は、卒業論文を書きあげて思っていることを、ひとりひとり語ってもらいました。ある学生は、高齢化率の高まりにともなって生じた地域社会の様々な問題を少しでも解決するために、地域住民の皆さん自身が「共助」の仕組みを立ち上げてきた事例もとに研究を進めました。「卒論で取り組むことがなければ、自分の住んでいる自治体にそのような活動をされている方達がおられることを、おそらくは知ることがなかっただろう。卒業後は、自分が地域社会を支える側になり、多くの皆さんと一緒に市民活動に取り組みたい」と決意を述べてくれました。

▪︎卒論に取り組むことで、自分自身にどのような「気づき」や「成長」があったのか、じっくり時間をかけて考えてほしいと思います。

朝比奈隆

▪︎昨晩は、大阪福島の「ザ・シンフォニーホール」で、龍谷大学吹奏楽部の第42回定期演奏会「大阪特別演公演」が開催されました。龍大吹奏楽部の定期演奏会は、毎回楽しみにしています。いつもは、滋賀県大津市にある「びわ湖ホール」で開催されるのですが、今年は、「びわ湖ホール」と「ザ・シンフォニーホール」で開催されました。龍大吹奏楽部は、人気・実力共に関西を代表する全国屈指の学生バンドですが、その評価の通りに、今年も全日本吹奏楽コンクールで金賞を受賞しました。また、全日本アンサンブルコンテストでは、サクソフォン4重奏が金賞を受賞しました。今回の定期演奏会でも、その実力を十分に堪能させていただきました。何年も重ねて定演に通ううちに、大学吹奏楽部の定演のスタイルもわかってきました。

▪︎前半のプログラムは、ショスタコーヴィチやバルトークの作品を吹奏楽のために編曲した作品でした。後半では、ポップスコンサートのように映画「スター・ウォーズ」のなかで使われた様々なテーマ曲、アメリカのルロイ・アンダーソンの名曲が演奏されました。最後は、クリスマスソングで盛り上がりました。コンサートが終わって、廊下に出ると、柱に写真が飾ってありました。長年にわたって大阪フィルハーモニー交響楽団を率いてきた朝比奈隆さんの写真でした。いつ頃の写真でしょうか。朝比奈さんは、1908年にお生まれになり、2001年に92歳でお亡くなりになりました。多くの熱狂的なファンがおられました。懐かしい気持ちになりました。

【追記】▪︎龍谷大学ホームページのなかにある「RYUKOKU SPORTS+」に、どういうわけか吹奏楽部の記事が掲載されました。以下、転載します。

12月24日(木)、ザ・シンフォニーホールにて、龍谷大学吹奏楽部大阪特別公演を開催しました。

当日は満席近い多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。

今公演で卒部する4回生、短大生2回生、それを見送る1~3回生、それぞれの胸の中の思いが溢れ出る演奏が、皆様にも伝わったのではないでしょうか。シンフォニーホールには前日の晩にホール仕込みと1時間のリハーサルを実施。

大きなパイプオルガンに目を奪われ、はじめの一音を吹いた瞬間には広がるその響きに耳を奪われました。そんな日本最高峰のホールで演奏を行わさせて頂くことに、改めて大きな感動を覚えました。迎えた本番。幕開けを、近畿大学吹奏楽部さんをバンダとして迎えた、ショスタコーヴィチ作曲の「祝典序曲」で飾りました。クライマックスに登場するバンダには、今年度の全日本吹奏楽コンクールにて金賞を受賞した近畿大学吹奏楽部の方々に出演いただきました。

2曲目に、今年の全国大会で金賞を受賞頂いた際の自由曲、バルトーク作曲の「中国の不思議な役人」。

そして、いよいよ、藤原功次郎さんをゲストに迎えての「flower」、藤原さんの高い技術と音楽性を来場いただいた方だけでなく、同じ舞台で演奏をしている部員も大いに魅了されました。

Ⅰ部の最後は、今回の演奏会のメインである、P.スパーク作曲の「宇宙の音楽」です。80人近い大編成での迫力ある演奏をお届けできたのではないでしょうか。休憩を挟んだ後のⅡ部では、現在、話題沸騰中の映画スターウォーズより、「インペリアルマーチ」で幕開けし、「ヨーダのテーマ」、「カンティナバンド」、「メインテーマ」の4曲をまず演奏いたしました。

指揮者の若林監督がライトセーバーを持ち、トランペットパートとトロンボーンパートが黒いマントを身にまとい、他にも色々な登場人物のお面をつけたり、宇宙人をイメージした振り付け等の演出をしました。宇宙の壮大な様子や、未知への高揚感のあるフレーズが魅力的なこの曲。4曲を通して、スターウォーズを見たことがある人もない人も、楽しめる演奏だったのではないでしょうか。

その後はクリスマスイブ当日に合わせ、ルロイ・アンダーソンの楽曲、打楽器セクション大活躍の「タイプライター」と、「サンドペーパーバレー」、クラリネットパート総出演の「クラリネットキャンディ」、最後に「クリスマスフェスティバル」の4曲を演奏しました。

アンコールでは、藤原さんを迎えトロンボーンのフューチャー曲である「トロンボナンザ」、そして「ジングルベル in swing」を部員全員で演奏し、大盛況のうちに大阪特別公演の幕を閉じました。今年は、びわ湖ホールで第42回定期演奏会を、ザ・シンフォニーホールにて大阪特別公演を開催しました。このような機会をいただけましたのは、普段からの皆様の類稀なるご声援のおかげです。心より御礼申し上げます。

来年度も龍谷大学吹奏楽部が更なる発展ができますよう、部員一同精一杯努力を積み重ねていきます。これからも温かいご声援をよろしくお願いします。

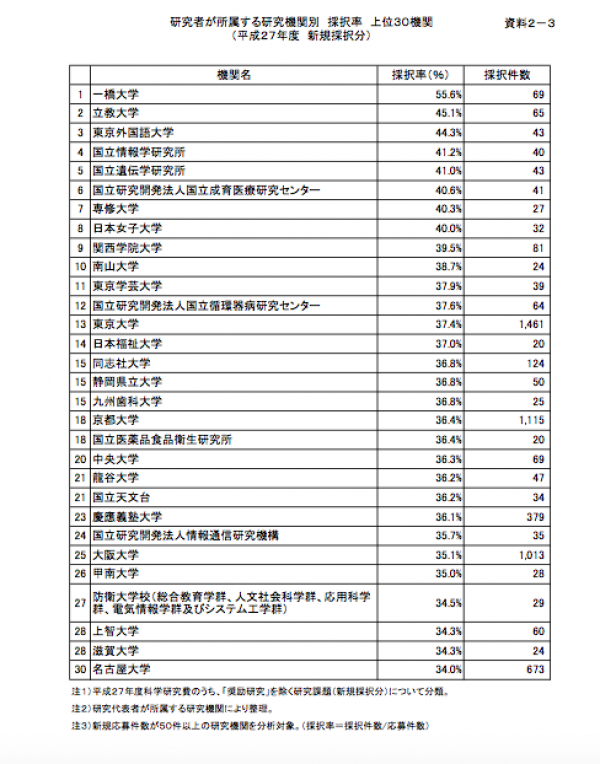

龍大の科研費・新規採択率

▪︎研究部の仕事関連の話しになります。文科省から「平成27年度科学研究費助成事業の配分について(概要)」が発表されました。科研費による大学評価は、通常、獲得金額で示されますが、医学部・薬学部・理工系学部等の理科系学部を多数もっている大学が有利になります。今回発表された概要では、「新規採択率」も提示されています。

▪︎平成27年度科研費の「新規採択率」では、龍大の採択率は36.2%(全国平均26.5%)で21位です。私立大学では、10位です。過去5年間の細目別の採択件数では、「中国哲学・印度哲学・仏教学」で4位(私立大学で1位…龍大らしい!!)、「思想史」で8位(私立大学3位)、「新領域法学」で9位(私立大学1位)となっています。全学をあげて取り組んできた努力の結果が少しずつ出てきているのかな…。研究部長としては嬉しいかぎりですが、昨年との比較が大事ですね。昨年の数値はどうだったのか、調べてもらっています。

瀬田キャンパスに「カフェ」(6)

ゼミOGからの連絡

▪︎化粧品会社で働いているゼミの卒業生から連絡が入りました。OGです。彼女が、ビューティーサークルという美容教室の講師をしているときの写真が、facebookに投稿されたので、少しコメントをしました。そうすると、ひさしぶりということもあって、コメント欄でもりあがりました。「ちゃらんぽらんだった私も講師してます!頑張ってます!就活メイクレッスンも承ってます」と営業もきちんとしてきました。せっかくなので、大学の知り合いの女子学生たちにLINEで連絡をしたところ、全員がぜひ美容教室で「就活メイクレッスン」を受講してみたいと連絡をしてきました。そのことを彼女に伝えたところ、母校でぜひ美容教室を開催させてほしいとのことでした。

▪︎彼女は、2011年の春に卒業しました。自分で「ちゃらんぽらんだった私も講師してます!頑張ってます!」と自覚しているようですが、ちょっといいにくいのですが、たしかにその通りでした。私の彼女に関する記憶は、クロックスをはいて、ジャージをはいて…化粧っ気もまったく無しというものです。そして、同時に、とても明るい性格だったように記憶もしています。その彼女から「化粧品会社に就職する」と聞かされたときは、少々、びっくりしました。化粧品等にあまり関心があるようには見えなかったからです。facebookには、彼女の通勤時の姿の写真も載っていましたが、学生時代とはまったく違う雰囲気です。

▪︎美容教室ですが、いろいろ彼女の会社側の要望や、大学で開催するばあいは大学側の条件など、調整しないといけないことは多々あると思いますが、うまくいくとよいなと思っています。

今シーズンの龍大「SEAHORSE」

▪︎今年の龍大アメリカンフットボールチーム「SEAHORSE」のことについて。第1節は、8月29日(土)に「EXPO FLASH FIELD」で開催されました。関西大学戦です。結果は、「関西大学27-0龍谷大学」、実力の差を見せつけられた感じでしょうか。第2節は、9月12日(土)に第1節と同じく「EXPO FLASH FIELD」で開催され、「龍谷大学31-8 近畿大学」で近大に勝利しました。動画は、ネットで配信されたrtvの動画です。昨年は、QBがゼミ生だったので、いろいろ話しを聞くことができましたが、今年は…。第3節は、9月26日に神戸の王子スタジアムでの関西学院大戦になります。昨年、「SEAHORSE」は、Division1(1部リーグ)8チーム中6位でした。今年は、関学・立命館・関大の壁がかなり高いわけことはわかっていますが、なんとかそれらのチームに次ぐ4位を確保してほしいなと思います。