フィリピン到着

■7月4日(金)から7日(月)まで、3泊4日で、フィリピンに出張してきました。現地のLLDA(Laguna Lake Development Authority =ラグナ湖開発公社)の研究者にご支援いただき、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のリーダーやコアメンバーと一緒に、ラグナ湖(現地では、バエ湖といいます)に流入する流域の視察に行ってきました。詳しい報告は、これからのエントリーで順番にしていきます。

■4日は、午前中10時頃のフィリピン航空の便に乗り、マニラに向かいました。関空からマニラのニノイ・アキノ国際空港まで4時間程かかります。それなりに近いのですが、フィリピンについてからが大変でした。ホテルのあるケソン市までは、マニラ市内の大渋滞のなかを車で走らなければならなかったからです。もっとも、こちらの感覚では、このような大渋滞も日常的なことのようです。けっきょく、2時間近くかかりました(土曜日など空いている日だと、タクシーで30分ほどの距離らしいのですが…)。もっともフィリピンは、今回が初めての訪問だったので、渋滞のおかげで(?!)街中の様子をじっくり眺めることができました。高層ビルや高層マンションの立つエリアと、パラックが集まるエリア。経済成長の恩恵を受けることができた人たちとそうでない人たちとのギャップ。景観のなかに、フィリピンの今を感じ取ることができるように思いました。

■4枚の写真。最初の2枚は、旅客機のなかから撮ったものです。左側。マニラのあるルソン島は全体に山がちで、2000mを超える山や火山もあるようです。旅客機からは、それらの山・火山は確認できませんでしたが、山深い景観は、とても印象的なものでした。右側。着陸直前になるとマニラ市が見えてきました。メトロ・マニラ (Metro Manila) =メトロ首都圏です。マニラや旧首都ケソンを含む16市と1町により構成されており、近郊も含めると人口は2,000万人を超えるようです。大都市ですね。さきほども書いたように、マニラの大渋滞、とても大変なんですが、目に付くのが乗り合いバスのジプニーです。こちらでは、単にジープと呼ぶようですが、私のように初めてフィリピンに来た者には、かなり気になる存在でした。形は、いわゆる普通のジープとバスを一緒にしたような感じなのですが、車体に描かれている絵(広告?)がとても面白いのです。wikipediaですが、次のような説明がありました。

各ジープニーは決まったルートを往復し、車体にそのルートの出発地・主な経由地・終点が掲示されている。バス停に当たるような停留所もあるが、それ以外の場所でも自由に乗り降りできる。また、かなり細い道にまで網の目のように走っており、何回か乗り継げばほとんどの場所に行くことができる極めて便利な交通機関である。

初乗りは8ペソ(2013年11月現在)。運賃は運転手に直接支払うが、満席等で直接手が届かないときは運転席寄りの乗客にお金を渡し、手から手へと運転手までリレーされる。お釣りがある場合には逆のルートできちんと返ってくる。

日本では、大阪府吹田市の国立民族学博物館の東南アジアコーナーに常設展示されている。

■そういえば、民博に展示してありましたね! さて、これから何度となくフィリピンに行く予定ですが、次回あたりに、現地の方たちの案内で、一度ぐらいは乗車してみようかなと思っています。

「おおつ未来まちづくり学生会議」と、家棟川流域の再生

■7月5日(木)、午前中、10時半から大津市の中心市街地にある町家キャンパス「龍龍」で、学生の指導を行いました。その学生には大変申し訳なかったのですが、ここでしか時間が取れませんでした。そして、11時からは市役所の政策調整部・企画調整課と「おおつ未来まちづくり学生会議」の打ち合わせを行いました。

■大津市では、行政施策の基本となる「総合計画」を定めています。「総合計画」とは、地方自治体が策定する行政運営の基本となる総合的な計画のことです。大津市に限らず、すべての自治体は総合計画を策定することを法律により義務づけられています。大津市の現行の計画は平成28年度までとなっており、現在、29年度にスタートする新計画の策定に向けて研究等を市役所で行っておられます。そのさい、新しい計画づくりでは、いかに若い世代の意見を受け止めるのかが、ひとつの大切な課題となっています。そこで、大津市の政策調整部企画調整課では、龍谷大学瀬田キャンパスの学生の皆さんに学生委員に就任していただき、「おおつ未来まぢつくり学生会議」を開催することにしました。

■7月から11月にかけてグループワークを市職員の方たちと行い、最終成果をまとめていきます。成果は、市役所職員の皆さんの前で報告されることになります。また、今回のこの「おおつ未来まちづくり学生委員」による取り組みについては、環びわ湖大学・地域コンソーシアムの大学地域連携課題解決支援事業にもエントリーしています。最終成果は、コンソーシアムの「環びわ湖大学・地域交流フェスタ」で「学生委員」の皆さんよって報告されることにもなっています。おもしろい展開になることを期待。龍大の瀬田キャンバスの学生たちが、次期総合計画策定のために、学生の立場から貢献してほしい。また、学生だけでなく、事務職員の皆さんにも、社会学部を超えて、瀬田キャンパス単位で応援していただけている。ありがたいことです。

■午後からは、滋賀県庁琵琶湖環境部・琵琶湖政策課の「つながり再生モデル検討会」の仕事で、野洲市に移動しました。家棟川流域の環境再生に長年にわたって取り組んでこられた地元の皆さん、野洲市役所の皆さん、県の土木や環境部政策の担当者の皆さんと協議を行いました。ここでは具体的には書けないのですが、かなり突っ込んだ厳しい議論をすることになりました。しかし、これはとても素晴らしいことです。様々な関係者と厳しい議論をしつつも、しかし、全員で前進していけるような感触を得ることができたからです。迫力がありました…。こういう「環境再生型地域づくり」のコミュニケーションの過程から素晴らしい発想が生まれてくるように思うのです。

■この日の翌日、8日(金)からは、フィリピンに出張しました。総合地球環境学研究所の研究プロジェクトの出張です。それについては、別のエントリーでレポートします。

【追記】■トップの2枚の写真は、野洲市を訪問したときのものです。

お休みしていました

■先週の金曜日から昨日まで、フィリピンに出張しており、更新できませんでした。写真だけアップしたエントリーも含めて、更新いたしますので、しばらくお待ちください。

内湖の原風景

■7月1日(火)、午前中の授業をすませた後、大津駅に向かいました。大津駅からは、県庁の公用車で、琵琶湖環境部琵琶湖政策課の職員の皆さんと一緒に、湖西の松ノ木内湖という内湖のある農村にむかいました。県の「つながり再生モデル検討会」の仕事です。今回は、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターのSさんにも同行してくださいました。トップの写真は、松の木内湖から大津に戻る途中、比良山系を撮ったものです。いよいよ、iPh0ne5で撮った写真ですが、これから夏本番がやってくるぞ…という雰囲気が濃厚です。その下は、iPhone5のパノラマ機能を使って撮った松の木内湖です。一見、美しい内湖のように見えますが、地元の方たちからするといろいろ困った問題が生じています。

■かつての松ノ木内湖は、現在よりももっと広い面積をもっていました。周りの河川から内湖に流入する泥や、内湖に生える水草は、この地域の人びとがどんどん陸にあげられていました。周囲の田んぼの肥料にするためです。また、田舟を使って漁業も盛んに行われていました。エリ、投網、ツツ、モンドリ、タツベ、柴漬け…よく知られる伝統的な漁法で様々な魚種を対象に漁労活動が行われていました。半農半漁の暮らしがここにはあったのです。子どもたちにとっても、内湖は遊びの場でした。上級生が下級生や小さい子どもを田舟に乗せて櫓を漕ぎ内湖に出ました。そして、水泳や水遊びをしました。内湖は、人びとの暮らしにとって大切な場所だったのです。暮らしに必要な様々な「価値」を生み出す、大切な場所だったのです。

■ところが、高度経済成長期に入ると、そのような人びとの暮らしと内湖の関係は一変します。まず、化学肥料が登場することにより、内湖の泥や水草を肥料として使うことはなくなりました。一部を除いて、漁労活動も行われなくなりました。人びとの暮らしと内湖との関係は、「切れて」しまったのです。現在、内湖には泥(ヘドロ)が溜まり、面積がどんどん小さくなってきています。そして、泥(ヘドロ)が溜まったところには葦原ができています。また、葦原の背後には大きな樹さえ生えています。私たち、何も知らない外部の人間の眼からすれば、美しい内湖の風景のように思えるのですが、地元の方たちからすればそうではありません。地元の人たちの内湖の「原風景」は、そのようなものではなく、泥や水草を取り、漁業を行い、子どもが遊び…人びとの暮らしとつながることのなかで生み出された風景だったからです。

■高度経済成長期以降の、圃場整備事業や河川改修、そして国の大規模開開発である琵琶湖総合開発により、この内湖を含む地域の水の流れは大きく変化することになりました。かつてと比較して、内湖に流れ込む水量が減っているというのです。河川事業からすれば、内湖は遊水池ということになります。内湖の役目は、大雨で川からあふれそうな水を受け止めることにあります。しかし、地元の人たちは、そのような状況を困ったことだと考えています。水量がないから泥がたまる。そのため、内湖の出口のあたりでも、水草が茂った場所ができてしまい、ますます水の流れが悪くなっている。そのように考えておられます。

■もちろん、地元の方たちも、そっくりそのまま元の昔の内湖に戻すことは無理だと考えています。現在の暮らしや生業のあり方からすれば、それは難しいと地元の方たちも考えておられます。しかし、同時に、せめて現在残っている内湖だけでもきちんと守っていきたいとも考えておられます。ただし、そのばあいの守るとは、都市公園のように整備していくことではありません。高度経済成長期以前とは異なる形ではあるけれど、人びとの暮らしと内湖のつながりを少しずつ復活できないかと考えておられるのです。関わることで、守っていきたいのです。これは、一般的に言えることですが、人びとの身近にある環境は、いくら身近にあっても、人びとが関心を失ってしまう途端に劣化していく可能性が高まります。高度経済成長期の前後を通して地元の人びとは経験済みなのです。そのようなこともあり、ゴミをとったり葦を刈ったりすること以外にも、内湖の際に電信柱を建ててワイヤーを張り、5月にはそこに鯉のぼりを泳がすようなイベントを開催されています。地元はもちろんですが、大阪などからも、この鯉のぼりを楽しみにやってこられる方たちがおられるそうです。

■内湖周辺の視察のあと、地元の集会所に集まり、暮らしと内湖のつながりを少しずつ復活するための活動(「地域再生型の地域づくり」活動)を、今後、どのように展開していくのか、私たちも参加して、地図を広げてみんなで話し合いました。たとえば、地域の子どもたちにどのように参加してもらうのか、またその保護者になる親の世代にも子どもを通してどのように参加してもらうのか。みんなでアイデアを出し合いました。抽象的な「つながり」ではなく、実際に魚を取ったり、それを食べてみる。具体的な「つながり」が大切だと考えておられます。内湖という自然との「つながり」が新たな形で復活するとき、おそらくは副産物として、地域の人と人の「つながり」もより強いものになっていくのではないかと思います。今後、こちらの地域の活動が「つながり再生モデル」に相応しいものになっていくように、いろいろお手伝いをさせていただければと思っています。

■充実した時間を地元の方たちと共有したあと、県庁の職員の皆さんや琵琶湖環境科学センターのSさんとともに、車で大津に戻りました。白鬚神社の鳥居の前を通りました。神社の鳥居が夕日に染まっていました。

大津エンパワねっと「Jazzで乾杯」

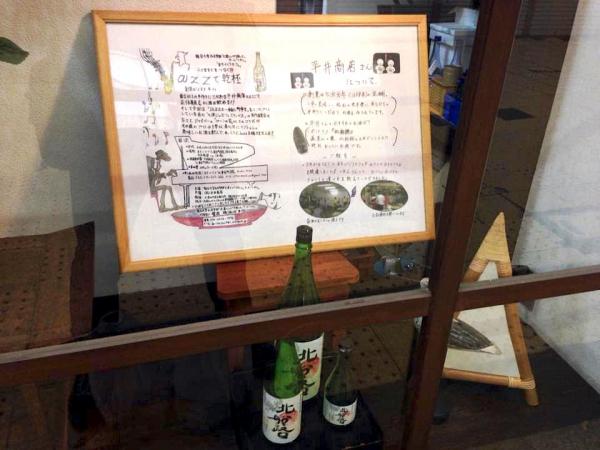

■日曜日は、エンパワ6期生・チーム「こけし」が、清酒「浅茅生」の銘柄で知られる「平井商店」さんとの共催、Jazzバー「パーンの笛」さんと「大津ジャズフェスティバル実行委員会」さんの協力により、まちづくりカフェ「Jazzで乾杯」を開催しました。「平井商店」さんは万治元年(1658年)創業の老舗です。当日は、「平井商店」さんの蔵見学と日本酒の試飲を行い、そのあとは「大津百町館」で日本酒を楽しみながらJazzのライブと、なんとも贅沢なイベントになったようです。

■私自身は、当日、老母の世話があり行くことができませんでした。しかし、イベント終了後、「大津百町館」(大津の町家を考える会)のNさんからは、以「今日のまちカフェ『ジャズで乾杯』はご予約17名と学生たちの自力で盛会でした。大津ジャズフェスの仲間の演奏よかったです」とのメールをいただきました。また、facebookを通して、「パーンの笛」のKさんからは、「ありがとうございました。ご参加の皆様にOJF(大津ジャズフェスティバル)のこともご理解いただけたようで、ほんとうにありがとうございました。これからも学生のみなさんと一緒に、楽しこと、面白いことやっていきたいです」とコメントをいただきました。こちらこそ、学生がお世話になり、本当にありがとうございました。

■イベント「Jazzで乾杯」の前日、「平井商店」さんのショーウィンドウには、「こけし」の作成したチラシが展示されていました。その前には、「龍谷大学・北船路米づくり研究会」がプロデュースさせていただいた純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」が並んでいました。龍谷大学の学生たち、「平井商店」さんに応援していただいています。ありがとうございます‼︎

【追記】■読売新聞に記事にしていただきました。

フィリピンにいってきます。

■今週の金曜日、7/4(金)から7/7(月)まで、フィリピンのラグナ湖の視察と、現地の研究機関と協議をしにいってきます。総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のメンバーと現地に向かいます。短期間だし、どうしても週末をはさんでしか日程がとれなかったので、現地の皆さんにはご苦労をおかけしています。フィリピンはカトリックの国だから、皆さん、週末はきちんとお休みになるのです。7月4日は、Laguna Lake Development Authority でキックオフミーティングを行い、翌日5日から6日までラグナ湖周辺流域の現地視察をします。7日は午前中にラップアップミーティングを終えて晩に帰国します。

■今週の金曜日、7/4(金)から7/7(月)まで、フィリピンのラグナ湖の視察と、現地の研究機関と協議をしにいってきます。総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のメンバーと現地に向かいます。短期間だし、どうしても週末をはさんでしか日程がとれなかったので、現地の皆さんにはご苦労をおかけしています。フィリピンはカトリックの国だから、皆さん、週末はきちんとお休みになるのです。7月4日は、Laguna Lake Development Authority でキックオフミーティングを行い、翌日5日から6日までラグナ湖周辺流域の現地視察をします。7日は午前中にラップアップミーティングを終えて晩に帰国します。

Yさんのおばあちゃん

■昨日は、「北船路米づくり研究会」の第28回「北船路野菜市」でした(この野菜市については、別途エントリーします)。毎年、4月と9月は野菜の端境期で出店はできないのですが、それでも、月1回を28回も続けてこられたというのは、学生たちの踏ん張りと、指導してくださっている農家のご指導があったからだと思います。昼間、丸屋町商店街の大津百町館の前で、地域の皆さんに販売したあと、夕方、大津駅前の居酒屋「利やん」にも野菜を配達しました。すると、お店に電話がかかってきました。

■同僚のH先生のゼミ生であるYさんからの電話でした。おばあちゃんの漬け物を届けるという電話でした。Yさんが、H先生やゼミの仲間と一緒に「利やん」にやってきたたとき、店のマスターMさんに彼女のことを紹介したのでした。Yさんのおばあちゃんは農家で漬け物名人、しかも周囲の住宅地の皆さんとご自分の農産物を通して積極的に交流されている…そういうふうに紹介しました。Yさんは、私が担当している授業を履修していました。そして、Yさんとの雑談のなかで、おばあちゃんのことをいろいろ教えていただきました。Yさんのお宅は、現在では、新興住宅地にありますが、もともとはYさんのお宅や農地の周りが開発されていき、しだいに住宅地になっていったのです。都市部の農業は、いわゆる農地への宅地並み課税ということも含めて、経営が大変です。それでも、おばあちゃんは、「農」を基本においた暮らしのスタイルにこだわりがあって、農業を続けおられるのです。とはいえ、まだ、私自身おばあちゃんにお会いしたことはありません。ぜひおばあちゃんのお話しをお聞きしてみたいと思っています。

■そんなこともあって、私は、Yさんのことを「利やん」のマスターMくんに紹介したのでした。しばらくすると、マスターのMくんは、おばーちゃんの漬け物を食べたくて仕方がなくなりました。私がYさんに漬け物を売ってくれないかとMくんの願いを伝えたのでした。すると、「今年はおばあちゃんが体調を崩しているので売り物になる漬け物はないけれど、皆さんに楽しんでもらえるのであればと、自家消費用の漬け物を少しお分けしてもよいと、おばあちゃんがいっています」と返事がありました。そして、今日、Yさんがお店に届けてくれたのでした。沢庵漬けと瓜の糟漬け。私も、お裾分けのお裾分けをいただきました。とっても美味しかった。Yさんからお聞きした通り、いろいろ手が込んでいるのです。それが、沢庵についてくる糠を細かく見てみてわかりました。いろいろと、工夫されているのです。

■私は、Yさんにおばあちゃんの後を継いでほしいな〜といつもいっています。農業やその農産物加工の販売だけで生活していくのは大変かもしれないので、きちんと外で稼いでくる頼もしい夫をみつけなさい…と(Yさんは女子学生)、今時の大学ではややヤバいこともいっています。その話しをすると、ご近所の皆さんも、Yさんに期待しているとのことでした。そらそうだよな〜と思います。そして、Yさん自身もそのつもりなのです。おばあちゃんの「農」にこだわった、「農」の哲学をもった生き方が、結果として、Yさんに「自分が継がなくては…」という気持ちにさせているのだと思うのです。素敵なことだと思います。

びわ湖の日

■一昨日のお話し。夕方学内での会議がありました。当初の予想を超えてズルズルと時間がのびてしまいました。今日しないといけない議論なのか、議事次第に乗っていないことではないか…などと、イライラしていました。会議は、目標を共有しながら議論しなければなりません。会議終了後、急いで滋賀県庁に駆けつけました。琵琶湖環境部琵琶湖政策課で「つながり再生検討会」の打合わせが予定に入っていたからです。打ち合せは19時からでしたが、学内の会議が長引いたために、20分遅刻してしまいました。関係者の皆さんには申し訳ありませんでした。議論のための議論で時間を奪われると消耗しますね。しかし、県庁の打合せはそうではありませんでした。目標がはっきりしていましたし、前向きにできましたので、生産性のある議論ができました。こういうのは、元気が出てきます。打ち合わせが終わったあと、琵琶湖政策課の課長席の後ろにある柱を見ると、一枚のポスターが張ってありました。「びわ湖の日」のポスターです。課長さんにお聞きすると、これは昨年とのことですが、なんだか嬉しくなりました。琵琶湖の「琵」に、琵琶湖がある。わかります?

■一昨日のお話し。夕方学内での会議がありました。当初の予想を超えてズルズルと時間がのびてしまいました。今日しないといけない議論なのか、議事次第に乗っていないことではないか…などと、イライラしていました。会議は、目標を共有しながら議論しなければなりません。会議終了後、急いで滋賀県庁に駆けつけました。琵琶湖環境部琵琶湖政策課で「つながり再生検討会」の打合わせが予定に入っていたからです。打ち合せは19時からでしたが、学内の会議が長引いたために、20分遅刻してしまいました。関係者の皆さんには申し訳ありませんでした。議論のための議論で時間を奪われると消耗しますね。しかし、県庁の打合せはそうではありませんでした。目標がはっきりしていましたし、前向きにできましたので、生産性のある議論ができました。こういうのは、元気が出てきます。打ち合わせが終わったあと、琵琶湖政策課の課長席の後ろにある柱を見ると、一枚のポスターが張ってありました。「びわ湖の日」のポスターです。課長さんにお聞きすると、これは昨年とのことですが、なんだか嬉しくなりました。琵琶湖の「琵」に、琵琶湖がある。わかります?

■「びわ湖の日」に関して、滋賀県庁のホームページでは、以下のように説明しています。

湖沼などの水中に溶けている窒素やりんなどの栄養塩類が多い状態になることを富栄養化といいます。琵琶湖では富栄養化が進み、1977年(昭和52年)5月に淡水赤潮が大規模に発生し、水道水の異臭味障害、養魚場でのアユ、コイなどの斃死被害などをもたらしました。淡水赤潮の原因の一つが合成洗剤に含まれているりんに起因することがわかり、県民が主体となって、合成洗剤の使用をやめ、粉石けんを使おうという運動(石けん運動)が始まりました。

県民による石けん運動の盛り上がりなどを背景に1980年(昭和55年)7月1日、滋賀県は全国に先駆けて、琵琶湖の富栄養化の原因となる窒素、りんの排出規制等を定めた「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」(琵琶湖条例)を施行しました。その翌年、琵琶湖条例の施行1周年を記念して、7月1日を「びわ湖の日」と決定しました。こうした動きは、本県の環境政策の歴史に残る出来事であり、環境先進県といわれる所以でもあります。

その後、1996年(平成8年)7月に施行された滋賀県環境基本条例で、県民および事業者の間に広く環境の保全についての理解と認識を深めるとともに、環境の保全に関する活動への参加意欲を高めるため、7月1日を「びわ湖の日」と定めています。

卒業生

■昨日の午後、研究室で事務仕事をしていました。用事があって、「大津エンパワねっと」のオフィスや社会学部教務課に行こうと研究室を出たところ、3階の踊り場におかれたベンチに女子学生が2人座っていました。ちらりと見たとき、動物的といいますか、反射的に「あれっ!!」と思ったのでした。もう一度、きちんと2人の方を見ると、女子学生の方から「せんせー、私たちのこと覚えています?」と声をかけてくれました。もちろん覚えていました。女子学生のように見えましたが、2010年の春に卒業した私のゼミの学生でした。つまり、OGです!! OGの2人は、連れ立って母校を訪ね、私のところにもやってきてくれたのです。

■なぜ研究室にやってこなかったのかと聞くと、「仕事でお忙しいだろうからと思いまして…。この廊下にあるベンチに座っていたら、きっとせんせーが通りかかるに違いないと思って」とのことでした。「そんな〜、水臭いな〜、ノックして研究室に入ってきてよ」と言いましたが、いかにもこの2人らしいなあとも思いました。学生時代は、独特の雰囲気と世界をもった2人でした。いっけん大人しく物静かですし、ゼミのなかでは地味な方でしたが、自分の関心のあることについて語り始めると、とても熱く夢中になって語ってくれるのでした。

■2人とも、仕事は順調なようです。やりがいをもって取り組んでいるようです。1人はご結婚されています。もう1人も、もうじき結婚されるとのことでした。いいですね〜!「晩婚化」とよくいわれますが、この2人のいた学年は、結婚した人が多いように思います(ちなみに地方公務員の人数も多い。17人中、4人が地方公務員です)。それはともかく、会話をしてすぐにわかったことは、2人ともずいぶん大人になったな〜ということでした。社会に出て成長しているのですね〜。大学にいるときはどうだったんだろう…成長できたのかな…と少し不安にもなりますが、この2人、私の指導のもとで、しっかり卒業論文に取り組みました。相当、卒論に力を注いだと思います。この2人のように卒業後も遊びに来てくれる人たちは、大概、卒業論文に力を注ぎ、本気で頑張った人たちです。

【追記】■年ですので、卒業生の名前をど忘れしてしまうことも多いのですが、ご本人の顔を見たら、どんな卒業論文を書いたかは言えると思います。この点については記憶していますから。