中部地域7大学による「アクティブラーニング失敗事例ハンドブック」

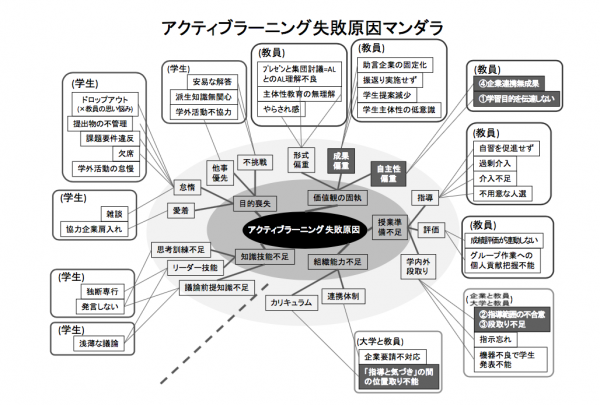

■2014年に発表されたものです。2014年の11月、中部地域の7つ(愛知産業大学、椙山女学園大学、中部大学、豊橋創造大学、豊橋創造大学短期大学部、名古屋商科大学、三重大学)の大学によって組織された研究チームが、「アクティブラーニング失敗事例ハンドブック」を公開しました。21のアクティプラーニングの事例をもとに、なぜ失敗したのか、その結果どうなったのか、対策についてどうすれば良いのか…、そのようなことをまとめておられます。失敗学ということでしょうか。私自身、大学を超えてこういう研究をされていたということを、つい最近知りました。成功するためのハンドブックではなく、失敗事例というところがとても重要かと思います。

■このエントリーの最後に、この報告書のリンクを貼り付けました。読むことができます。以下は、この報告書の「はじめに」のところです。どのような時代背景により、このようなアクティブラーニングを国が進めようとしているのかも含めて、よくご理解していただけるのではないかと思います。

文部科学省「産業界ニーズ事業」(平成 24-26 年)の中部地域ブロック・東海Aチーム7大学(テーマ:アクティブラーニングを活用した教育力の強化) の3年間の取組の最終成果としてこのハンドブックを提出することをここに ご報告させて頂きます。

この成果物は、これからアクティブラーニングが大学教育界に広がり深まるときに、どのような躓きの石があるかを知り、これを注意深く吟味しながら教育を設計することができるようになるための知識化を試みています。それが失敗の原因と結果のマンダラであり、典型的なケース集です。

最後に謝辞を申し上げます。まずはこの成果物の原点となる調査にご協力頂 いた中部圏 23 大学の全校の皆様、そして中川正先生(学長補佐)を中心とする幹事校・三重大学の皆様、東海Aチーム各校の皆様の一方ならぬご尽力を頂きました。また、この成果物に先だってインターンシップ高度化のテーマで嚆矢的な失敗事例調査報告をまとめて頂いた東海Bチーム(担当副幹事校・ 名古屋産業大学)、ご助言を頂きました静岡チーム(同・静岡大学)、北陸チー ム(同・金城大学短期大学部)の皆様。そして、本事業が3年にわたる産業界との対話を通じて教育力向上をめざしてきたものであり、お世話になった産業界の皆様、とりわけ成果物のとりまとめに際しての合宿研修(8月・名古屋) で多くの対話をさせて頂いた株式会社ベネッセコーポレーション大学事業部・FSP 事務局の皆様、株式会社 JTB 中部の皆様、そしてこのような貴重な大学間組織連携の機会を頂けた文部科学省の皆様など、ここに書き切れないほど多くの方々のお世話になりました。全ての方々にこの場を借りまして厚く御礼を申し上げます。

このハンドブックが、アクティブラーニングを実践している一人でも多くの 人々にとって価値あるものとならんことを切に願っています。

産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業(H24-H26)

中部圏23大学 東海Aチーム7校 (愛知産業大学、椙山女学園大学、中部大学、

豊橋創造大学、豊橋創造大学短期大学部、三重大学(担当副幹事校・名古屋商科大学) 亀倉 正彦(経営学部・教授)

■AL(Active Learning:アクティブラーニング)、CBL(Community Based Learning:コミュニティベースドラーニング)、PBL(Problem Based Learning:問題解決型授業)といった、学生が能動的に学修に参加するための教育について大いに関心があります。それは、企業にとって必要とされる人材を養成するため…というよりも、これからの人口減少社会で行政サービスの低下が予想される中、多用な価値観を持った人びととともに地域社会の「共助の仕組み」を創造していける人材が必要だと考えているからなのです。AL、CBL、PBLの範疇に入るのでしょうが、文部科学省の「現代GP」に2007年に採択された地域連携型の教育プログラム「大津エンパワねっと」には、企画段階からすれば10年間にわたって関わってきましたし、ゼミ活動の一環としてりの取り組みである「龍谷大学・北船路米づくり研究会」の活動は7年目になります。しかし、自分自身はこのような教育法の専門家でもないし、体系だって勉強してきたわけではありません。私の場合は、社会学の知識をベースに、自分自身の地域貢献活動での知見を加えて、手探りで進めてきました。しかし、それは個人的なことでしかありません。

■この報告書に書かれていることついては、ひとつひとつが、ある意味で「アクティブラーニングのあるある」ネタです。各大学が色々苦労されていることもよくわかりました。文部省の音頭取りでしょうが、こうやって大学を超えたこういう取り組み、素晴らしいことだと思います。ところで龍谷大学は、様々な教学主体がそれぞれの立場でAL、CBL、PBLに関連するプログラムに取り組んでいます。これはあくまで個人的な考えですが、たくさんのプログラムが一つの大学の中にあるにも関わらず、それらプログラム相互間で学び合う、知見を集積する、プログラム間の相互作用から新しい教学創造に取り組むということをしてきていません。とても残念なことです。勿体無い…。教育・研究・地位貢献/連携がうまく噛み合った形での運営ができないものか…、そう思っています。

龍谷大学社会連携・社会貢献活動報告会2016

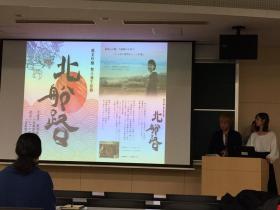

■昨日は、龍谷大学深草キャンバスの22号館で「龍谷大学社会連携・社会貢献活動報告会2016」が開催されました。記念講演は、島根県隠岐郡海士町の町長である山内道雄さんでした。講演の題目は「ないものはない〜離島の挑戦」。行財政改革を中心とした「生き残るための守りの戦略…短期作戦」。第一次産業の再生による「生き残りを賭けた攻めの…中長期戦略」、人が人を呼び、人と人とのネットワークが生まてきたプロセス…。まるで伝染していくかのように人々の意識がポジティブに変化し、そのようにポジティブに変化した人たちがつながり、そして人を呼び寄せ…とても興味深く拝聴しました。

■記念講演の後は、学生団体の事例紹介です。①「まごころでつくろう!〜高齢者のいきがい・居場所づくり〜」、②「防災意識啓発活動〜震災復興支援活動の経験を活かして〜」、➂「農村と都市の交流を通じた地産地消と取り組み」。➂がうちのゼミ生たちがやっている「北船路米づくり研究会」の報告でした。指導している教員の立場からすれば、いろいろあるのですが、来場された皆さんからは高く評価していただきました。水戸くん、藤井くん、左川さん、頑張りました。

■引き続いて、福知山公立大学教員の杉岡秀紀さんから、「地域連携型学習(Community Based Learning)の展開について」ご講演いただきました。最近の大学教育でよく話題になっている「CBL教育」に関して、丁寧にご説明いただ後、杉岡先生ご自身が手がけてこられてきた「CBL」の事例をご紹介いただきました。以下は講演の「まとめ」です。

【CBLの課題】

①CBLに対応できる教職員育成

②CBLを支える学習支援体制

③学生の中での温度差(2:6:2問題)

④地域理解のパートナー

⑤学習成果の評価の困難性

■この5つのこと、本当にそのとおりです。まず①について。多くの教員は、CBLなんてしたくないんですよね〜。現状では、自ら進んでCBLに取り組む教員は、少数派でしかありません。②ですがそのような少数派の教員を支える学習支援体制もほとんどありません。多くの大学では、CBLと呼びれる教育に取り組む教育の自助努力に頼っているというのが現状だと思います。⓷、これは事例紹介をしてくれた学生たちが一番実感していることです。「北船路米づくり研究会」の場合も同様です。特に、研究会の場合は、学生たちの主体性に基づいてやっています。単位や評価があるわけではありません。そして④なんですが、これも非常に重要です。CBLに取り組む以前に、大学と地域の信頼関係ができていなくてはいけません。そのような信頼関係は、突然出来るものではありません。時間がかかります。急にCBLをやろと思ってもできるわけではありません。最後の➄、これも難しいですね。通常、CBLは学生たちはグループで活動に取り組むことが多いのですが、当然、温度差(2:6:2問題)が生まれてきます。また、テストやレポートを読んで評価するようなわけにはいきません。

■杉岡さんの講演の後は、会場を移して、ポスターセッションと交流会になりました。龍谷大学の社会連携・社会貢献に関わる活動紹介とこれらの活動から誕生した物産品等がふるまわれました。北船路米づくり研究会がプロデュースした「純米吟醸酒 北船路」も会場の皆さんに楽しんでいただきました。

【追記】■この報告会の事務方を務めた職員の方から、以下のようなメッセージをいただきました。

研究会の学生3名も素晴らしい発表で藤井くんの堂々とした発表、水戸くんの物怖じせずしっかりと自分の言葉で講師とセッションする姿に彼らにお願いして良かったと本当に思うと同時に本学の学生を誇らしく思いました。いつも思いますが龍大職員で良かったと思えるひと時でした。ありがとうございました!

■素敵なメッセージです。学生たちも、参加された方達から評価していただいたようで、良かったなと思っています。もっとも、学生に対する評価の基準が、私の場合、厳しすぎるのかもしれませんね。これまでCBLとか、気にせずに取り組んできているのですが、結果として、CBLで期待されている学習効果を、学生たちも少しは獲得しているのかもしれませんね。

龍谷大学 社会連携・社会貢献活動報告会

■以下の龍谷大学RECのイベントに「龍谷大学・北船路米づくり研究会」が参加します。「事例紹介」のうちの一つに「農村と都市の交流を通じた地産地消の取り組み」とありますが、ここで活動の内容を紹介します。

本学は地域に根ざした大学として、キャンパスが立地する京都・滋賀

を中心とした地域において、地域の活性化支援や課題解決など、地

域社会に根ざした社会貢献活動を多角的に展開してきました。

この報告会は、学生・教職員の具体的な地域連携活動を知っていただ

くとともに、皆さまからの御意見や新たなニーズをお聞かせいただ

く機会として開催いたします。ぜひ御参加ください。

なお、当日は、「最強の離島」として名を馳せた島根県隠岐郡海士

町長山内道雄氏(「世界一受けたい授業」(日テレ系列)、「カン

ブリア宮殿」(TV東京系列)、「クローズアップ現代」(NHK)な

ど出演多数)の講演会や龍谷大学が産官学連携等で開発に関わった

物産品や連携自治体の名産品を提供する交流会(参加費無料)も開

催しますので、ぜひお越しください。1 日時:2016年12月17日(土)13:00~17:00(受付12:30~)

2 会場:深草キャンパス22号館301教室

3 後援:京都府、滋賀県、京都市、大津市、印南町(和歌山県)

4 申込方法:以下の参照URL(申込サイト)から応募してください。

5 申込締切:2016年12月15日(木)

「びわ100」の打ち上げ

■昨日は、研究部での相談、学部と大学院のゼミ生の卒論や修士論文の指導を済ませた後、夕方から、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に向かいました。昨晩は、滋賀県庁の「世界農業遺産」申請チーム&第3回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」参加者による、「100km完歩」の打ち上げが「利やん」で開催されました。

■これまでも、いくつかのエントリーで書いてきましたが、龍谷大学の保健管理センターが夏の3ヶ月(7月〜9月)に開催している「ウォーキングキャンペーン」=「びわ100」に参加したことが、全ての始まりです。キャンペーンに参加してウォーキングを始めた時に、ゼミの卒業生が就職した企業の皆さんが、社長さんを筆頭に会社ぐるみで「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加してチームワークを高めておられることを知りました。その時、ふと「これはアドバイザーとして参加している滋賀県庁の『世界農業遺産プロジェクトチーム』の関係者で『びわ100』に参加してみてはどうだろうか」と思ったのでした。プロジェクトチームの事務局をされている方達に、私の思いつきを伝えたところ、しばらくすると、農政水産部長さんを筆頭に20名ほどの人たちが集まっていました。びっくりしました。そして、その後の練習会等も含めて、滋賀県庁職員の皆さんの、団結力のすごさを改めて実感しました‼︎ 滋賀県庁の職員の皆さん、ありがとうございました。

■昨日は、打ち上げの冒頭、2日間に渡る大会の様子をスライドショーにして鑑賞しました。皆さんが撮られた写真のデータを集めてもらい、私がMacで作ったものです。それぞれの写真ごとに、いろいろ思い出が詰まっています、スライドショーの途中で何度も爆笑が弾け、歓声が上がりました。100kmを歩くために、その練習の時から含めて、苦楽を共にしてきたこともあるせいでしょうか、大変盛り上がりあっという間に3時間が過ぎてしまいました。この団結力で、さらに「世界農業遺産」申請に向けて飛躍していただきたいと思います。私もできる限りアドバイザーとして応援させていただきます。

大津祭「西行櫻狸山」×「世界農業遺産申請」チーム

■先週のウイクーデーに老健施設に入所している母を訪ねて洗濯物の交換をしたばかりですが、昨日も母の介護関係の用事がありました。介護が大変なので、兵庫県の施設から滋賀県の老人ホームに引っ越ししてもらうことになりました。午前中は、その老人ホームでの契約でした。介護保険や老人福祉について不勉強な私には、制度が複雑に感じられてよくわからないことが多々あるのですが、老人ホームの相談員の職員の方には、一つ一つ丁寧に説明していただきました。とても、ありがたかったです。

■午後からは気持ちを入れ替えて、滋賀県庁農政水産部の「世界農業遺産申請」チームの皆さんと大津祭の曳山巡行に行ってきました。これまでもこのブログで報告してきましたが、私は、滋賀県の「世界農業遺産」の申請に関して、アドバイザーという仕事をさせていただいています。どれだけ役に立っているのかはわかりませんが、滋賀県庁農政水産部の職員の皆さんと仲良く仕事をさせていただいています。「気合を入れよう!! 世界農業遺産をアピールしよう!!」と、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加することにもなりました。今月の1日は、その練習会でした。54km歩きました。人生でこんな長距離を歩いたのは初めてのことでした。この練習会の後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で打ち上げをしましたが、その時に同じ宴会場におられたのが、大津祭の「西行櫻狸山」の皆さんでした。そして酒を酌み交わしつつ、たまたま偶然ではありますが、深く深く「交流」したのでした(簡単に言うと、酔っ払って盛り上がった)。その際、巡行の最後の方で「エールの交換」をしようということになりました。「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業の『世界農業遺産』認定をめざそう!」と書いた横断幕を持ってアピールしてくれたら、それに応えて「西行櫻狸山」の粽をどっと撒くよ…という感じに話しが盛り上がったのです。一昨日の深夜には、「狸山」の曳山責任者のかたから、「利やん」のマスターを通して「ほんまにやるんよね‼︎」との確認が入りました。「はい、もちろん!!」とお返事。我々も本気でしたから、きちんと予定を組んでいました。

■ということで昨日は、「エールの交換」を無事に行うことができました。「狸山」の皆さんにはめちゃくちゃ喜んでいただけた…ように思います。その後は、「西行櫻狸山」の関係者の皆様ご配慮で、曳山の後ろを一緒にパレードさせていただきました。少しは、「世界農業遺産申請」をアピールできたかもしれません。農業セクターだけでなく、これからも、様々な取り組みをされている県民の皆様に、「世界農業遺産申請」について知っていただくと同時に、いろいろ応援・声援をいただければと思っています。また、滋賀県を盛り上げることに関して「エールの交換」ができればとも思っています。昨日、申請チームの皆さんの多くは、お子さん連れでお越しになっていました。仕事をしっかりやるけれど、育メンパパでもあるわけです。ワークライフバランスもバッチリですね!職員のお子さんたちとも楽しくお話しをすることができました。プライベートの時間を使って、こうやってお子さんと一緒に過ごしながら仕事関連のことをされているのです。立派だな〜。私としても有意義な1日でした。

■もうひとつ。大津祭の曳山の町や巡行のコースは、社会学部の「大津エンパワねっと」の学生たちが活動している中央小学校区のエリアと重なることから、昨日は知り合いの方たちにあちこちで出会うことになりました。これが祭なのでしょうね。かつて滋賀県立琵琶湖博物館時代の上司で、その後滋賀県知事をされた嘉田由紀子さんの、ご長男と市会議員をされている次男さんにもお会いすることができました。お二人とも、お子さんの時から知っていることもあり、ちょっと懐かしい気持ちでした。そういう人の出会いや再会が、祭のあちこちで見られました。素敵ですね〜。

枡田明弘くんのこと

■昨晩、急なことですが、私のゼミのOBである枡田明弘くんが訪ねてきてくれました。枡田くんは、2014年の3月に卒業で、「北船路米づくり研究会」の3期生でもあります。3期生のリーダーでした。卒業後は、故郷の姫路に戻り、元気に働いています。今回は、休暇を使って旅行中とのことで、龍谷大学社会学部のある大津にもやってきてくれたというわけです。ということで、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で飲むことになりました。

■枡田くんは、学生時代からしっかりした学生ではありましたが、社会人になったせいか、より落ち着いた感じになっていました。彼は、私のゼミに所属して「北船路米づくり研究会」の活動をしただけでなく、社会学部の「大津エンパワねっと」も履修していました。様々活動をすることで、学生時代をとても有意義に過ごすことができたのではないかと思います。今回は、まずは最近の仕事のこと、近況のことを聞かせてもらいました。そのうえで、自然に話しは昔話しになっていきました。「北船路米づくり研究会」のリーダーとしての苦労話しも聞かせてもらいました。しかし、そのような苦労した経験が、彼の人生を豊かにすることにつながっているようでもありました。その点は、指導した教員としては良かったなと改めて思いました。

■しかし、難しいですね・・・。学生の気質も少しずつ変化しています。いわゆる「スパルタ教育的な指導」が、いつまでも通用するわけではありません。その辺りが、私としてはなかなか難しいなあと思っています。社会人になって仕事をすると、よくわかるんですが。世の中には、自分の教育に絶対の自信をもっている・・・、あるいは自信ありげな感じの教員もおられますが、私はまったくその逆ですね。いつも、いろいろ悩んでいます。特に、学生との年齢差が広がってきて余計にそう思うようになりました。さらに昨年からは研究部長になり、学生と面談する時間が極端に減っています。まあ、頑張るしかないのですが・・・。ゼミの卒業生の皆さん、また、いろいろ、思うところを教えてください。

上木屋町で納涼床

■8月26日(金)の晩、国際学部の二葉晃文先生と鴨川の納涼床を楽しみました。二葉先生とは、もうずいぶ前からの知り合いです。何か仕事を一緒にするとか、趣味が一緒だとか、そういうわけではありません。どういうわけか知り合いになり(きっかけを忘れてしまいました…)、お会いすると立ち話しをするような関係です。そうそう、一度お誘いを受けて、研究室でコーヒーもご馳走にもなりました。

■今回は、私の方からお誘いしました。そして、先生がご指定のお店で納涼床を楽しむことにしました。上木屋町にある「さつき」というお店です。二葉先生がご所属の国際学部の前身、国際文化学部を卒業された方が女将をされています。お店に入るとまずは生ビールから入り、数杯飲んだ後、伏見の酒に移りました。私はかなり飲める方だと思いますが、二葉先生のお酒も勢いがあります。2人で美味しい料理と酒を楽しみながら、「不思議だ…」、「えっ、びっくり」、「ヘェ〜そうなんか…」と、先生からはいろいろお話しをお聞かせいただきました。最後は、1人だったら絶対にありえない、木屋町の「長浜らーめん」で〆。学生時代から木屋町で飲んだらこのラーメンを召し上がることにされているそうです。楽しい時間を過ごすことができました。二葉先生、ありがとうございました‼︎

今森光彦写真展「里山」

■23日は、午後から大津市役所に向かいました。現在、大津市の「都市計画審議会」の委員と、同じく大津市の「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」の部会長職務代理者、都市計画関連の仕事をしています。大津市の次期の「都市計画マスターブラン」、多くの皆さんのご意見をいただきながら案を作成してきていますが、いよいよ最後の段階に入りつつあります。ということで、この日は、市役所の職員の皆んさんや、この業務を請け負っておられるコンサル会社の職員の皆さんと一緒に、細かな詰めの議論をしてきました。締め切りのある作業ですが、まだ細かな詰めの作業をする必要があります。とはいえ、少しずつですが、着実に前進しています。そのうちに、市民の皆さんから広くご意見をいただく段階に移れるのではないかと思います。

■23日は、午後から大津市役所に向かいました。現在、大津市の「都市計画審議会」の委員と、同じく大津市の「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」の部会長職務代理者、都市計画関連の仕事をしています。大津市の次期の「都市計画マスターブラン」、多くの皆さんのご意見をいただきながら案を作成してきていますが、いよいよ最後の段階に入りつつあります。ということで、この日は、市役所の職員の皆んさんや、この業務を請け負っておられるコンサル会社の職員の皆さんと一緒に、細かな詰めの議論をしてきました。締め切りのある作業ですが、まだ細かな詰めの作業をする必要があります。とはいえ、少しずつですが、着実に前進しています。そのうちに、市民の皆さんから広くご意見をいただく段階に移れるのではないかと思います。

■市役所での議論を終えて、京阪石坂線を利用して膳所に移動しました。膳所では、知り合いの方が経営されている紅茶専門店に立ち寄り、水出し紅茶と専用のボトルを購入。そのあと、西武大津店で開催されている「今森光彦写真展 里山」に行ってきました。今森光彦さんは、ここであえて紹介するまでもなく、皆さんご承知のことと思いますが、滋賀県、特に湖西の里山を中心に素晴らしい写真を撮ってこられました。『昆虫記』、『世界昆虫記』、『里山物語』等をはじめとして、様々な写真集、エッセイ集を発表されています。

■今森さんには、私が琵琶湖博物館の開設準備に取組んでいる頃の事になりますが、大変お世話になりました。ご自宅に写真のスライドをお借りしに行ったり、里山の中にあるアトリエにもお邪魔しました。ご自宅では、奥様が甘酒を出してくださいました。どういうわけか、その時のことをしっかり覚えています。懐かしい思い出です。最後にお会いしたのは、おそらく15年ほど前のことではないかと思います。琵琶湖博物館の学芸員の皆さん達と一緒に、湖北を回ったことがあるのですが、その時、今森さんも同行されました。そのようなことを思い出しつつ、写真展の今森さんの作品を拝見させていただきました。作品の中心となっているのは、湖西の仰木の棚田です。まだ、仰木には昔ながらの棚田も残っていますが、すでに圃場整備されてしまい、今では今森さんの写真集の中でしか見られない風景もあります。写真展を観覧した後は、写真展の図録とともに、今森さんの著書『今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー-未来へ贈る風景・里山』と『今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリー-めぐる命をはぐくむ風景・水辺』を購入しました。購入した本のページをめくるために、西武の中にある喫茶店で休憩をしました。その時にいただいたのが、「宇治金時練乳」です。もう、かき氷なんて食べることがほとんどなくなっています。何年ぶりでしょうか。今回は、あえて注文してみました。懐かしいですね〜。

■喫茶店で小一時間過ごして、今度は西武の少し東にある「 ドイツレストラン ヴュルツブルグ」に移動しました。この日の夕方は、研究部(瀬田)の職員の皆さんと一緒に、暑気払いもかねた宴会を開きました。これから始まる後期の仕事にバリバリ取り組んでいこうと、ドイツビールを飲んで職員の皆さんと一緒に英気を養うことができました。いつもは、アサヒビールのスーパードライを飲むことが多いのですが、この日は、ひさしぶりにヴァイツェンとピルスナー、両方を味わうことができました。瀬田の研究部の職員さんは、40歳代のお子さんがいらっしゃる大人の女性職員の方が多く、皆さんとても陽気で、楽しいひと時を過ごすことができました。

■喫茶店で小一時間過ごして、今度は西武の少し東にある「 ドイツレストラン ヴュルツブルグ」に移動しました。この日の夕方は、研究部(瀬田)の職員の皆さんと一緒に、暑気払いもかねた宴会を開きました。これから始まる後期の仕事にバリバリ取り組んでいこうと、ドイツビールを飲んで職員の皆さんと一緒に英気を養うことができました。いつもは、アサヒビールのスーパードライを飲むことが多いのですが、この日は、ひさしぶりにヴァイツェンとピルスナー、両方を味わうことができました。瀬田の研究部の職員さんは、40歳代のお子さんがいらっしゃる大人の女性職員の方が多く、皆さんとても陽気で、楽しいひと時を過ごすことができました。

■来月になると、研究部の仕事も本格的に動き始めます。私が研究部長を務めるのは、来年の3月末まで。目先の細かな仕事だけでなく、大きな視野の中で研究部の仕事を捉えて働きたいものです。いろいろ学内行政関連の仕事をし続けてきたものですから、もう息も絶え絶えの状態ではありますが、残りの期間を頑張って仕事に取り組みたいと思います。

奥村さんの壮行会

■今月の19日のことになりますが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、お店のランニングチーム・チーム「利やん」のチームメイト奥村康仁さんの壮行会が開催されました。トレイルランニングの世界最高峰ともいえる、「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン(仏: L’Ultra-trail du Mont-Blanc=リュルトラ・トラーユ・デュ・モン・ブラン、略称はUTMB)」に、奥村さんが出場されることになったからです。この「UTMB」、2003年に始まりました。毎年8月に、、ヨーロッパアルプスの最高峰モンブランを取り巻くフランス、スイス、イタリアの3ヶ国をまたがる山岳地帯のトレイルコースで開催されています。二晩徹夜して走るそうです。累積標高差9,889m、全長169.4km のコース、制限時間46時間30分といいますから、寝ている余裕なとないのです。とても過酷なトレイルランニングの大会です。

■奥村さんは、私たちの居酒屋のランニングチームだけでなく、滋賀や高槻にあるトレイルランやトライアスロンのチームにも所属されています。この日の壮行会には、他チームの皆さんも応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございます。ちなみに、奥村さんは、龍谷大学キャリアセンターの課長さんです。龍谷大学の学生たちの就職支援の仕事をされています。しかし、私にとっては、どちらかといえばチーム「利やん」のチームメイトといったほうがしっくりきます。私が所属する社会学部の教授会に就職活動の内定状況等の報告に来られたことがあるのですが、頭でキャリアセンターの課長さんであることはわかっていても、何かちょっとした戸惑いに似た気持にもなってしまう・・・そのような「素敵」な?!関係なのです。

■壮行会のさいには、チームメイトからはメッセージを書き込んだ日の丸が、チーム「利やん」のオーナーであるお店のマスターからは応援旗が贈られました。若干残念なことがあれば、応援旗に本来であれば「ウルトラトレイル」と書くべきとこ、旗を作成した業者さんの勘違いで「ウルトラトレイン」になってしまっていることでしょうか。しかし、奥村さんは、むしろそれを楽しんでおられます。「超・列車」となってモンブランを取り巻くトレイルコースを「爆走」してほしいと思います。

■奥村さんからの情報によれば、ネットで応援できるようです。

現地時間:8/26(金)午後6時スタート 【日本時間:8/27(土)午前1時】 Bib No.:2532

老いについて学ぶ

■施設に入所している老母の見舞いと洗濯物の交換をするために、週1回は、兵庫県まで行かないといけないのですが、ここ2週間ほどのあいだは、妻にお願いをしてもらっていました。母が施設に入っている間、母の見舞いだけでなく、同時に、母の「家の守り」もしなくてはいけません。毎週出かけては空気を入れ替え、家の中に湿気がこもらないようにしてきました。「家の守り」もなかなか大変です。特に、春から夏にかけては家の空気を入れ替えるだけではすみません。庭の草刈りが必要になるのです。「庭の守り」です。もう毎年のことで慣れてきましたが、特に夏の暑い頃は、ちょっとした期間で庭の草はどんどん伸びてきます。今回も、そろそろ「草刈りをしないといけないな…」と思っている間に、庭の草は伸びきっていました。草というか、木になりかけている…そんな感じです。12日(金)は、「庭の守り」をすることにしました。

■施設に入所している老母の見舞いと洗濯物の交換をするために、週1回は、兵庫県まで行かないといけないのですが、ここ2週間ほどのあいだは、妻にお願いをしてもらっていました。母が施設に入っている間、母の見舞いだけでなく、同時に、母の「家の守り」もしなくてはいけません。毎週出かけては空気を入れ替え、家の中に湿気がこもらないようにしてきました。「家の守り」もなかなか大変です。特に、春から夏にかけては家の空気を入れ替えるだけではすみません。庭の草刈りが必要になるのです。「庭の守り」です。もう毎年のことで慣れてきましたが、特に夏の暑い頃は、ちょっとした期間で庭の草はどんどん伸びてきます。今回も、そろそろ「草刈りをしないといけないな…」と思っている間に、庭の草は伸びきっていました。草というか、木になりかけている…そんな感じです。12日(金)は、「庭の守り」をすることにしました。

■もし、これを手と鎌で刈ろうとすると、大変なことになります。気持ちが萎えてしまいます。しかし、母の家には、きちんと家庭用の電動式刈払機が用意してあります。加えて、庭木の剪定用のヘッジトリマーも用意してあります。電動式刈払機が草を刈る際、2種類の方法があります。金属刃を回転して刈払う方法と、ナイロン糸を回転させて刈払う方法です。通常の庭に生えてくる雑草であれば、ナイロン糸で十分なのですが、今回はナイロン糸では歯が立ちませんでした。まずは金属刃で硬いものを刈り取り、その後、ナイロン糸で刈り取るということになりました。草刈りに加えて、庭木の剪定もしなければなりませんでした。どういうわけは、庭にはイチジクの樹があり、毎年葉が茂るすぎるのです。こちらは、ヘッジトリマーを使って刈り取りました。小さな庭ですが、これだけの作業をするだけで3時間近くかかってしまいました。ちなみに、こうやって刈り取った雑草や葉、大きなビニール袋で6袋にもなりました。おそらく、中距離・遠距離介護をされている方たちは、私と同じように、親の家の管理に頭を悩まれておられるのではないでしょうか。

■もし、これを手と鎌で刈ろうとすると、大変なことになります。気持ちが萎えてしまいます。しかし、母の家には、きちんと家庭用の電動式刈払機が用意してあります。加えて、庭木の剪定用のヘッジトリマーも用意してあります。電動式刈払機が草を刈る際、2種類の方法があります。金属刃を回転して刈払う方法と、ナイロン糸を回転させて刈払う方法です。通常の庭に生えてくる雑草であれば、ナイロン糸で十分なのですが、今回はナイロン糸では歯が立ちませんでした。まずは金属刃で硬いものを刈り取り、その後、ナイロン糸で刈り取るということになりました。草刈りに加えて、庭木の剪定もしなければなりませんでした。どういうわけは、庭にはイチジクの樹があり、毎年葉が茂るすぎるのです。こちらは、ヘッジトリマーを使って刈り取りました。小さな庭ですが、これだけの作業をするだけで3時間近くかかってしまいました。ちなみに、こうやって刈り取った雑草や葉、大きなビニール袋で6袋にもなりました。おそらく、中距離・遠距離介護をされている方たちは、私と同じように、親の家の管理に頭を悩まれておられるのではないでしょうか。

■庭の作業を終えると昼食の時間帯はかなり過ぎていました。この日も施設に入っている母の世話は妻に頼んでありました。施設から戻った妻と一緒に、母の家の近くにあるイタリアンレスランに向かい、ピザとパスタでランチを楽しみました。「さあ、庭仕事も終えたし、家に帰ろうか…」となれば良いのですが、昼食後はまた母の家に戻り、今度は家の中のものの整理を始めました。7年前に父が亡くなり、父の遺品も含めて、そのままになっていたからです。まずは、衣服の類から整理を始めました。「どうして、こんなものまで取ってあるのかな…??」というものばかり。知人の女性は、「『いつか使える』『いつか必要になる』『もったいない』、戦争をかいくぐって来られた方々にとって様々な物は何かの時の出番があると思ってらっしゃると感じます」とおっしゃいます。加えて、母は年をとり、捨てる体力も気力も判断力もなくしてしまったのでしょう。これは、近い将来の自分のことでもあります。自分の子供たちに迷惑をかけないように、元気なうちにいろいろ準備をしなければなりません。親の介護をし続けながら、老いというどういうことなのかを学ばせていただいている…そのような気持ちになります。