台風24号と防災意識の変化

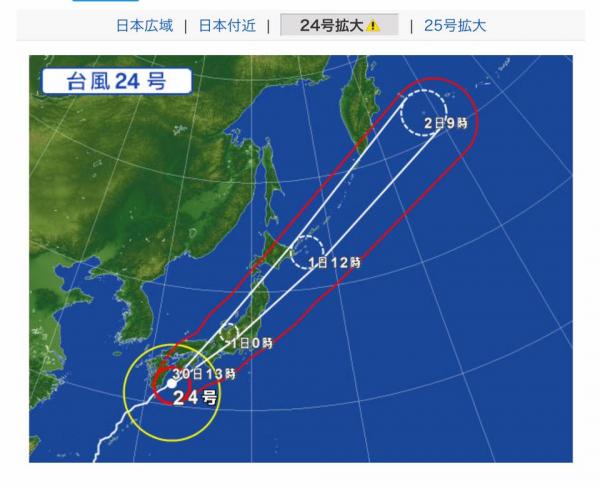

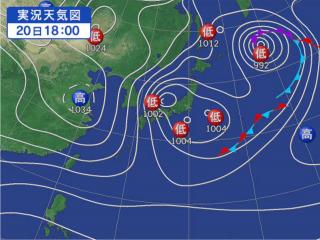

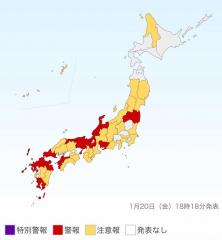

◾️2018年、今年は台風に怯えています。この前、台風21号チェービー(8月28日〜9月5日)で近畿地方は大変な被害にあいました。私もその風の強さに驚きました。と言いますか、自宅にいて恐怖を感じました。幸いにも、自分自身には被害はありませんでたが、あちこちで傷跡を残しました。台風21号の被害をテレビニュースで見ましたが、「本当にこれは現実のことなのか、ハリウッドの映画の中のシーンのようだ」と思うほどでした。そのような傷跡がまだ癒えていないにも関わらず、次の台風24号チャーミー(9月21日〜)が本日(9月30日)から明日にかけて、今度は近畿地方だけでなく南から順番に、日本列島全体に襲いかかっています。画像は、「Yahoo Japan! 天気・災害」のものです。

◾️予報によると、21号もそうでしたが、今回の24号も琵琶湖を通過していきます。私は、琵琶湖が見えるところに住んでいるので、非常に心配しています。私の住んでいるところは、いわゆる新興住宅地と呼ばれところですが、さらに山沿いの方にある中山間地域の農村地域では、避難が始まっています。土砂崩れが心配されるからだと思います。台風はその東側の地域で強い風が吹くと言われています。今回の台風24号のコースでは、東側の中に伊勢湾や東海地域が入っています。ニュースに寄れば、伊勢湾台風(1959年)に匹敵する記録的な高潮になる恐れもあり厳重な警戒が必要だとのことです。大丈夫でしょうか。

◾️明日は、私は担当する授業はありませんが、3年生のゼミ生の18名うち、まずは4名の皆さんと卒論の調査・研究に関して面談をすることになっています。面談は11時から始まるのですが、さてどうなるでしょうね。心配だな…。明日、10月1日(月)の授業については、当日午前6時30分を目処に「授業休止の取扱基準」に基づき判断し、大学ホームページで連絡されることになっています。無理のないようにしたいと思います。

◾️ところで、前回の台風21号がやってきたときに、facebookで知り合いの方たちとコメント欄で以下のようなやり取りをしました。

Aさん : 21号は本当に窓ガラスにガムテープでも張った方が良いかもと真剣に考えました。子ども時分は窓や玄関扉に板を釘で打ち付けていましたからね。

脇田 : そうです、そうです!!昔は、そうしていましたよね。台風に対する緊張感がありましたよね。

Bさん : 父親が早く帰宅して異様に張り切ってました。雨戸閉めて釘で打ち付けて、ロウソクをアチコチに用意して、お握り準備して。。。台風襲来ってなんかドキドキワクワクするような変な気分でした。

Aさん : そうそうちょっと興奮気味でした。

◾️確かに、昔はそうでした。私が子どもの頃、昭和30年代の頃の話しです。社会のインフラも、住宅も、災害に対して脆弱でした。ですから、自分たちで守っていくしかありませんでした。台風に対して「敏感」でした。窓や雨戸に板を釘で打ち付けるとかしていました。当時は、ガラス窓のガラスも脆かったですし。床上浸水しそうだと予想すると、畳を2階に上げておくなど、そういう自助努力をしていました。また、あらかじめ土嚢を積むなどの地域の共助による対策もしていたように思います。台風を「受け止める」ことを前提にしていたのですね。その時には、みんなが力を合わせて頑張ることになります。家族や地域の団結力がより高まります。そのような時、子どもからすると、何か特別な時のように感じられたのではないかと思います。ところが、社会のインフラが強化されると、台風に対して「敏感」ではなくなってしまいます。堤防やポンプや排水路などで水害の発生を防ぐことができるようになります。建築物も強化されます。しかし近年のように、気候変動を背景として気候が極端になってくると、「敏感」ではなくなる=「鈍感」になったところに災害が襲いかかってきます。今年は、社会全体が台風の恐ろしさを実感して、少し「敏感」さが取り戻せたような気がします。あくまで印象でしかありませんが。

大阪北部地震

■6月18日(月)午前7時58分頃、大阪府北部を震源とした地震が発生しました。かなり揺れました。驚くとともに恐怖を感じました。幸いに、大津市に暮らす私の自宅や近辺では被害らしきものは確認できていません。しかし、その後の報道を釘付けになって確認していると、大阪府の高槻市を中心に様々な被害が出ていることがわかりしまた。熊本地震の経験からでしょうか、これは「前震」で数日後に「本震」がやってくるかもしれないという話しもあり、油断するわけにはいかないと思いました。まともな地震対策をしていないことから、一連の報道を確認した後は、近くのスーパーで水や食料を確保しました。水道が断水するなどのインフラの被害が出ている被災地域では、スーパーから水や食料が飛ぶように売れていったという話しもありますが、滋賀県の大津市のスーパーはどこかのんびりしたものでした。これでいいのかな…。いっぽう、指導している大学院生からは、悲痛なメッセージがLINEで届きました。震源地のあたりにお住まいで、大変な経験をされたようです。しばらくは、通学できそうにない様子でした。マンションにお住いなので、揺れも増幅されたのではないでしょうか。

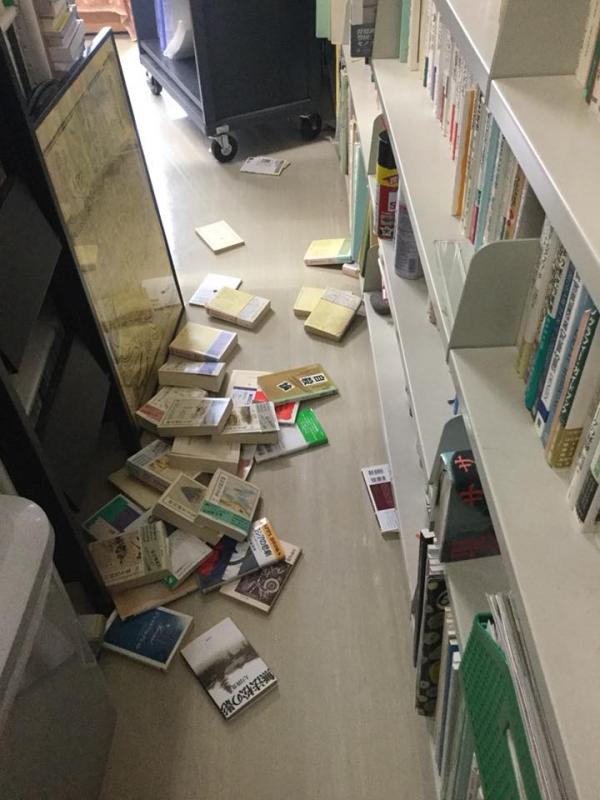

■月曜日には授業がないのでずか、午後からは、研究室の様子を確認しにきました。今は滋賀に暮らしているのでこんなことができますが、以前のように奈良に暮らしているととても無理だと思います。研究室に入ると、画像のような状況でした。書架に本を並べて、その手前に生まれたスペースに、文庫本や新書を並べていたのですが、それらが床に落ちた程度で、たいした問題は生じていませんでした。書架にぎゅうぎゅうに本を詰めているので、他の本に関しては特に問題はありませんでした。

■所属する学部の教務課に行くと、超遠距離通勤と車通勤の方達がおられました。超遠距離通勤の方は、最寄駅から大学キャンパスにバスで向かう途中が地震だったとのことでした。ご自宅が遠いので、早めに職場に到着するように通勤されているのですね。それでは、帰宅はどうされるのでしょう。心配になります。JRは止まったままでしたが、京阪が動き始めているということで、石山から京阪坂本石山線・京津線・京阪本線を乗り継いで、他の私鉄に乗り換えればなんとか帰宅できるとのことでした。本当に、ご苦労様です。

■さて帰宅すると、黄色いリュックサックが置いてありました。我が家では俄に防災意識が高まり、災害用のリュックサックを用意することにしたのです。中には、いろんなものが入っています。

・手回し充電ラジオ・ライト。ここから、スマホ等への充電も可能です。

・ウォータータンク10ℓ。コンパクトにたためます。

・防災頭巾。

・携帯トイレ。

・ウエットティッシュ。

・アルコールハンドジェル…その他諸々。

■これはかなり優れものですね〜。特に、手回し充電ラジオ・ライトには驚きました。災害時には、家族との連絡を取ったり災害関連情報を得るために、スマホが大切になりますからね。しかし、やはりこういう防災グッズを使わないままで、一生を無事に終えたいものです。でも、そういうわけにもいかないでしょうね。自助・共助の力で被害を最小限に抑えられればと思います。非常に深刻な被害が生まれると想定されている「南海トラフ地震」は、30年以内発生確率「70~80%」と言われています。これは確実に、人生で経験することになると考えて準備をした方が良いでしょう。

震災発生から6日後に収録されたパペポTV (上岡龍太郎・笑福亭鶴瓶)

■滋賀県で高校の先生をされている知り合いの方が、この動画に関してfacebookに投稿されていました。23年前に起こった阪神淡路大震災のあと、6日後に収録されたテレビ番組です。当時、大変人気のあった「鶴瓶上岡パペポTV」という番組です。笑福亭鶴瓶さんと、今は引退された上岡龍太郎が出演するトーク番組です。1987年4月14日から1998年3月31日まで放送されました。さて、知り合いの高校の先生の投稿には、このようなメッセージが添えられていました。「鶴瓶師匠が言うてること、当時自分が感じたこととほぼイコールです。お時間あるときに、見てください」。

■その先生は、西宮で被災されました。当時は西宮で中学校の先生をされていました。その中学校には多くの方達が避難され、そこで被災者の皆さんに懸命に対応されたようです。さて、鶴瓶さんと上岡さんが語られている内容の細かな点や事実認識については様々な異論があるかもしれませんね。ただし、特に、鶴瓶さんの報道のあり方に対する意見については、共感される方が多いのではないかと思います。知り合いの先生が「鶴瓶師匠が言うてること、当時自分が感じたこととほぼイコールです」というご指摘、被災地と非・被災地との間にある圧倒的な非対称性の問題でしょうか。あるいは、最近、しばしば言われる言葉であれば、「災害ポルノ」(disaster porn)の問題でしょうか。自らも被災者である鶴瓶さんと上岡さんの間にも、若干、そのような非対称性を私は感じてしまいます。(この動画は、YouTubeに2015年にアップして公開されたようです。テレビを直接撮影しているようなので、画質は相当悪いですが、著作権的に問題があるとの指摘があるかもしれません。それでも、有益な動画と判断し、リンクさせていただきました。)

■この動画と関連するネットのインタビュー記事を見つけました。「【熊本地震】「“震災ポルノ”ではなく潜在的課題を報じて」農村社会学者が感じた震災報道の “違和感”」です。インタビューを受けているのは、農村社会学者の徳野貞雄さんです。熊本大名誉教授で、一般社団法人「トクノスクール・農村研究所」の理事長もされています。徳野さんは、熊本地震が「マチ型震災」と「ムラ型震災」の複合型震災であるにも関わらず、マスコミの報道が限定された結果、「マチ型震災」ばかりがクローズアップされている点を指摘されています。目に見える分かりやすい「マチ型震災」に報道が集中し、農山村部の被害状況についてはほとんど報道されていないという指摘です。加えて、以下のような指摘もされています。「震災ポルノ」(=「災害ポルノの問題」)です。

「ムラ型震災」に限ったことではないが、目に見えにくい被害を、もっと多く伝えてほしいと強く願う。例えばトイレ問題。人間、排泄を長い時間我慢することは難しい。特に女性や高齢者は、発災直後、どこで排泄するかという問題に直面した。こうした課題を報じることで、地震の経験が日本全体で共有・蓄積されていく。

目に見えにくい被害に共通するものは「日常生活の解体」だ。これを早期に復旧させるために、報道や研究者はこのテーマにもっと注目してほしい。

今回の熊本地震で特に感じたことだが、テレビや新聞は「心の交流」などと、心温まるエピソードを紹介しすぎだ。もちろん、こうした報道には、人々を勇気付けるという素晴らしい目的がある。しかし、それも度が過ぎると“震災ポルノ”となってしまう。被害のあった建物や橋などの映像も、明らかに多すぎる。何でもバランスが大事。マスコミは“震災ポルノ”ではなく、目に見えにくい潜在化した課題について、しっかり報じるべきだ。ーー“震災ポルノ”とは?

徳野氏:目に見える感動しやすい部分を、安易に取材して記事化したものを指す。報じたとしても、課題が解決されることはない。

■最近は、この「震災ポルノ」=「災害ポルノ」だけでなく、「貧困ポルノ」や「感動ポルノ」(障がい者の存在がメディアなどによって過剰に感動的に演出され、非障がい者の消費の対象になっている)等、いろんなところでこの「〜ポルノ」という言葉が使われています。ショッキングな言葉だからでしょうか(これらの言葉自体は少しインフレ気味かもしれませんね)。困難な問題に抱える人びとに寄り添うようでありながら、その問題を、外部からのステレオタイプな関心(あるいは好奇心)によって「消費」していることの問題性を、徳野さんは指摘しているわけです。被災地の外部の人の好奇心の入り混じった関心に合わせて、情報が切り取られ、強調され、提供されていくことの結果、「ムラ型震災」が無かったかのように扱われ、目に見えにくい潜在化した課題も伝えられない…ということになっているのです。

■冒頭の「パペポTV」で鶴瓶さんが必死に伝えようとしていることは、「自分たち被災者は災害ポルノとしてマスメディアで消費されている」一方で、現実の本当に困っている問題、徳野さんの指摘で言えば「目に見えにくい潜在化された課題」にはなんら社会的な対応がなされず、被災地とその外部の非・被災地との間に大きな落差が存在している…ということなのだと思います。阪神淡路大震災、東北大震災、熊本地震…。この問題はずっと変わっていないのかもしれません。私も含めて、外部にいる人間は、いつでも、簡単に、この「ポルノ」の罠に絡め取られてしまう危険性を抱えています。

滋賀の冬の天候

■一昨日、1月3日は、奈良で親戚との恒例の新年会が開催されました。娘と孫娘=ひなちゃんが風邪で体調が良くなく、娘の一家はこの新年会に参加できないということでしたので、まずは大阪の娘夫婦のところに新年の挨拶に行きました。そして、ひなちゃんと遊んできました。風邪をひいているとのことでしたが、ひなちゃんはすこぶる元気でした。強い女の子だなと思いました。ひなちゃんと遊ぶ…とはいっても、ご本人とはたまにしか会うことができないので、抱っこなんかしようものならば、泣き出してしまいます。人見知りです。ということで、ニコニコしながら側に寄ってきたときには、ちょっと触れ合う…程度なんです。この程度なんですが、おじいさんとしては嬉しいわけです。

■一昨日、1月3日は、奈良で親戚との恒例の新年会が開催されました。娘と孫娘=ひなちゃんが風邪で体調が良くなく、娘の一家はこの新年会に参加できないということでしたので、まずは大阪の娘夫婦のところに新年の挨拶に行きました。そして、ひなちゃんと遊んできました。風邪をひいているとのことでしたが、ひなちゃんはすこぶる元気でした。強い女の子だなと思いました。ひなちゃんと遊ぶ…とはいっても、ご本人とはたまにしか会うことができないので、抱っこなんかしようものならば、泣き出してしまいます。人見知りです。ということで、ニコニコしながら側に寄ってきたときには、ちょっと触れ合う…程度なんです。この程度なんですが、おじいさんとしては嬉しいわけです。

■ところで、大阪の娘の自宅に向けて滋賀を出発した時、雪が降り始めました。しかし大阪に着くと雪の気配など全くなく、気持ちよく晴れていました。滋賀は、日本海側の気候と太平洋側の気候の中間地点になります。私などは、そのちょうど境目辺りに住んでいることになります。湖西は堅田から北の地域が、湖東は野洲川や愛知川のあたりから北の地域が日本海側からの影響を強く受けることになります。彦根市にある彦根地方気象台の説明によりますと、滋賀の天候の特徴は次のようになります。

滋賀県は、日本列島のほぼ中央部に位置し、周囲に1,000m前後の山脈が連なり、中央部には日本最大の琵琶湖を擁する大きな盆地です。

南は伊勢湾、北は若狭湾によって本州で一番狭くなった所に位置し、大阪湾から若狭湾に至る低地帯の一部であり、それぞれの湾から入る気流の通路となっています。このような地形の影響を受けて、各地の天候にはかなり相違があります。気候区分によると、滋賀県は日本海気候区、東海気候区及び瀬戸内海気候区が重なり合う地域となっており、準海洋性の気候を示す温和なところです。

冬(12月~2月)

12月になり、シベリア高気圧が優勢になって、西高東低の冬型の気圧配置になると、平地でも初雪(平年は12月13日)が観測され、北部は日本海側、南部は太平洋側に類似した天気になります。季節風による雪が降り始める頃、いわゆる”雪おこし”の雷が日本海側ではよく発生し、滋賀県でも北部では寒気の強いときに発雷します。

滋賀県で最も雪の降りやすい地域は北部山間部、次いで西部・東部の山間部です。これらの地域では、かなりの積雪があるところに新たに雪が積もると、なだれが発生することもあります。一方、南部の平野部ではあまり雪は降りませんが、春先に日本の南岸を低気圧が通過する場合には大雪になることもあります。

1年のうちで最低気温は1月または2月に現れます。

日本海で低気圧が発達して「春一番」が吹くと、やがて本格的な春を迎えます。

■昨日は14kmほど走りました。コースは、自宅から北上し真野・堅田を経て琵琶湖大橋を渡り、守山市にある大橋の東詰にある料金所で折り返すというコースです。琵琶湖大橋から北湖の方を眺めると、比良山系は日本海側からやってきた雪雲で山稜が覆われて見えなくなっていました。湖東の方も雪雲に覆われていた。しかし、大津の中心市街地あたりは晴れている。トップの写真をご覧ください。上段2枚の写真が、琵琶湖大橋から北側の風景です。中段は堅田の街並みと背景の山々。明らかに、上段の写真とは山の白さが違います。下段は、大津の中心市街地です。カラッと晴れています。これが日本海岸の気候と太平洋側の気候の、その境界線の風景なのです。

■そのような風景を眺めたり、途中で立ち止まって写真を撮ったりしていたので、ランニングに集中していません。最初は、1日の元旦と2日にテレビで中継されていた「箱根駅伝」に影響を受けて、最初から飛ばし気味に身体に負荷をかけて走ってみたのですが、4kmあたりできつくなってしまいました。そして、その辺りから写真のような風景が見えてきたのです。すると気持ちが緩み、風景を楽しむことに目標を切り替えることにしてしまいました(正確には、きつくなったので切り替えざるを得なかったわけですが…)。最後は、トロトロとジョギングをすることになってしまいました。まあ、「それでも、よし」ということにいたしましょう。

■そのような風景を眺めたり、途中で立ち止まって写真を撮ったりしていたので、ランニングに集中していません。最初は、1日の元旦と2日にテレビで中継されていた「箱根駅伝」に影響を受けて、最初から飛ばし気味に身体に負荷をかけて走ってみたのですが、4kmあたりできつくなってしまいました。そして、その辺りから写真のような風景が見えてきたのです。すると気持ちが緩み、風景を楽しむことに目標を切り替えることにしてしまいました(正確には、きつくなったので切り替えざるを得なかったわけですが…)。最後は、トロトロとジョギングをすることになってしまいました。まあ、「それでも、よし」ということにいたしましょう。

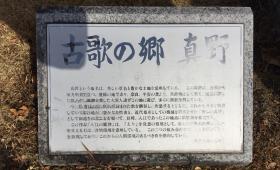

■走っているときに。堅田に隣接する真野で写真のような記念碑を見つけました。今まで横を走っていても気がつきませんでした。記念碑「古歌の郷 真野」です。岩に金属のオブジェが取り付けてあります。このオブジェは琵琶湖の定置漁具のエリ(魚編に入)ですね。古歌とは、平安時代の歌人・源俊頼の「鶉(うずら)鳴く真野の入江の浜風に尾花波よる秋の夕暮れ」という歌のことなのだろうと思います。「鶉が悲しげに鳴いている真野の入江に吹く浜風によって、尾花が波うつようになびいている秋の夕暮れよ」という意味のようです。鶉の鳴き声など聞いたことはありませんが、万葉時代の表現で、恋人に捨てられて泣く女性を暗示しているとのこと。ふーん、なんとも寂しいというか、悲しい感じになりますね。で、「真野の入江」ですが、以前は、現在の真野川のあたりには深い入江があったらしいのです。江戸時代に埋め立てられた…という話しもあります。ランニングのあとで、調べてみてやっとわかりした。

■走っているときに。堅田に隣接する真野で写真のような記念碑を見つけました。今まで横を走っていても気がつきませんでした。記念碑「古歌の郷 真野」です。岩に金属のオブジェが取り付けてあります。このオブジェは琵琶湖の定置漁具のエリ(魚編に入)ですね。古歌とは、平安時代の歌人・源俊頼の「鶉(うずら)鳴く真野の入江の浜風に尾花波よる秋の夕暮れ」という歌のことなのだろうと思います。「鶉が悲しげに鳴いている真野の入江に吹く浜風によって、尾花が波うつようになびいている秋の夕暮れよ」という意味のようです。鶉の鳴き声など聞いたことはありませんが、万葉時代の表現で、恋人に捨てられて泣く女性を暗示しているとのこと。ふーん、なんとも寂しいというか、悲しい感じになりますね。で、「真野の入江」ですが、以前は、現在の真野川のあたりには深い入江があったらしいのです。江戸時代に埋め立てられた…という話しもあります。ランニングのあとで、調べてみてやっとわかりした。

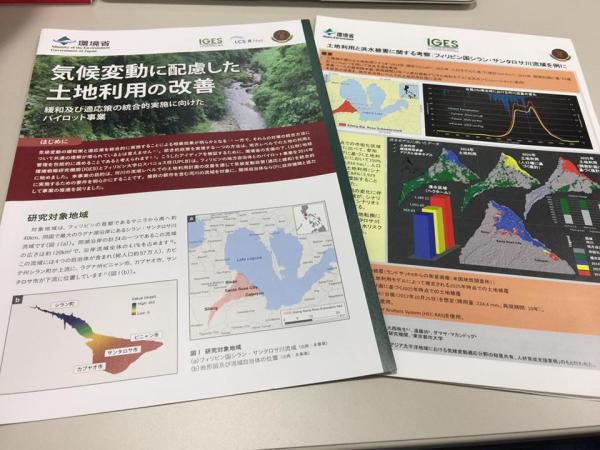

第7回栄養循環セミナー「土地利用の改善を通じた防災・減災 フィリピン国シラン・サンタロサ流域における取組みを例に」

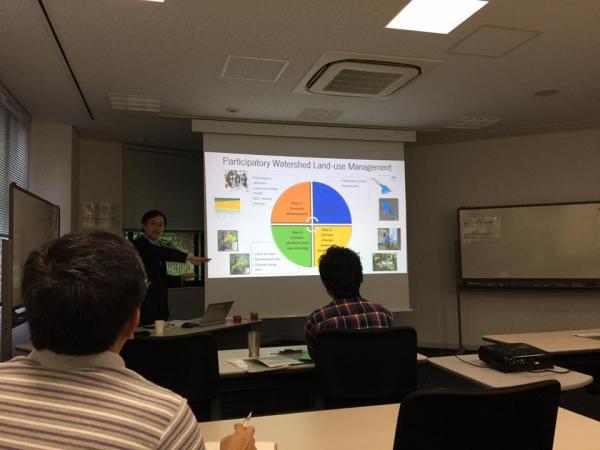

■今日は、14時から16時まで総合地球環境学研究で第7回栄養循環セミナーが開催されました。栄養循環セミナーとは、私たちの地球研のプロジエェクトが主催しているセミナーです。今日の講師は、地球環境戦略研究機関(IGES)でプロジェクトマネージャーをされている遠藤功さんでした。遠藤さんの講演のタイトルは、「土地利用の改善を通じた防災・減災:フィリピン国シラン・サンタロサ流域における取組みを例に」。ご講演の要旨は、以下の通りです。

本講演は、地球環境戦略研究機関がフィリピンのシラン・サンタロサ流域で実施しているパイロット事業の概要と今後の事業展開の紹介を通じ、同地域で、ガバナンスに関わる研究を行っている総合地球環境学研究所との連携・協力の可能性を協議する際の基礎情報の提供を目的とする。

近年、東南アジアでは、洪水や地滑り等の深刻な気象関連災害が多数発生している。この主な原因の1つは工業化や都市化に伴う大規模な土地転換であり、将来の開発や気候変動による問題の深刻化が懸念されている。気象災害の防止や軽減には、開発及び気候変動に配慮した包括的な土地利用管理が有用と考えられる。

こうしたアイディアを検証すべく、地球環境戦略研究機関(IGES)は、フィリピンのシラン・サンタロサ流域を対象に、フィリピン大学ロスバニョス校(UPLB)と現地地方自治体と協力してパイロット事業を2014年から実施している。

具体的には、(1)シナリオ分析、(2)リスク評価、(3)対策立案、(4)開発・土地利用計画改善の4つのステップから構成される「流域単位での参加型土地利用管理」手法の開発及びその試験的な適用を行った。シナリオ分析とリスク評価(ステップ1&2)の結果、2025年までに、流域全体の約90%の土地が宅地または商業用地に転換され、10年に一度の台風を仮定した場合、1,180ヘクタールの土地が浸水し、約23万人の住民が影響を受けることが明らかになった。この評価結果を踏まえて、各自治体において対策案が策定され(ステップ3)、既存の土地利用計画の改定と気候変動計画の策定が行われた(ステップ4)。現在、研究対象地域を3ヶ所に拡大し(シラン・サンタロサ流域を含む)、手法の有効性・汎用性に関する検証ならびに手法の改善を行っている。

また、シラン・サンタロサ流域において、既存の植生が有する防災・減災機能の社会経済的価値の評価を実施するとともに、地域住民の参画を促す方策の検討を行っている。今後は、こうした研究から得られる追加的な知見を元に、自然環境が有する機能を活用する「グリーン・インフラストラクチャー」と、本研究で提唱する「流域単位での参加型土地利用管理」を組み合わせた「生態系を活用した防災・減災(EcoDRR)」に係る方法論を確立したい。

■講演の後、遠藤さんは、ご自分たちの研究の課題について、シナリオ分析とリスク評価によるトップダウンなアプローチの研究であることから、私たちの地球研のプロジエェクトのようにボトムアップな視点も導入することが必要であることを率直に認めておられました。私からは、こういった質問をさせていただきました。それは土地利用の背景にある歴史の問題です。このシラン・サンタロサ流域のみならず、フィリピンの土地所有の背景には、大土地所有制の問題があります。少数の地主が広大な土地を所有してきた歴史があります。そのため、農民は耕作権は持っているものの土地の結びつきがとても弱く、地主が大きな開発のために土地を売却しやすくなっています。シラン・サンタロサ流域の上流では、農民が裁判を通して自分たちの権利を守る闘いを展開してきたと聞いています。しかし、流域の中流域にあたる丘陵地帯はそうではありませんでした。そのような歴史的な背景をも視野に入れなければ、多くのすてーくほるだーと共に流域管理を進めていくことは困難になります。現在のところ、遠藤さんたちの研究プロジェクトでは、今後の課題になるようです。ボトムアップなアプローチ、歴史的な視点を導入するために、フィールドワークのできる社会科学系の研究者がプロジェクトの研究員として参加することになったとのことでした。「流域単位での参加型土地利用管理」を組み合わせた「生態系を活用した防災・減災(EcoDRR)」、私たちのプロジェクトとも大いに関係しています。今後の連携を期待したいと思います。

大災害時の大学対応 岩手県立大学総合政策学部「東日本大震災の危機対応記録」

■今から6年前、東日本大震災が発生した時、私は兵庫県の母親の家にいました。一人暮らしの母はすでに身体が弱っており、毎日ヘルパーさんに来ていただき、炊事や洗濯、そして母の身の回りの世話をしていただいていました。加えて、私自身も、ほぼ毎週母親のところに行っていました。ガソリンスタンドに灯油を買いに行き、屋外に設置された石油ファンヒーターのタンクに灯油を入れること、近くのスーパーで買い物をして来ること、神戸灘生協の個別配送の注文表を作成すること、このあたりが私の仕事でした。

■東日本大震災が発生した時、恐らくは買い物中だったように思います。母の家に帰ると、母がこう大きな声で言いました。「あんた、東北が大変なことになっているで」。母は視力をほとんど失っておりテレビを毎日「聞いて」過ごしていました。そのテレビには、岩手県の宮古市が津波に飲み込まれる様子が映されていました。言葉を失いました。翌日からは、岩手県の二戸市に行く予定でしたが、もちろんそのようなことは不可能になりました。

■私は龍谷大学に赴任する前、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。私が2004年に龍谷大学に異動した後も、2011年には半分ほどの教員が退職ないしは他大学に異動されていたように思います。知り合いの教員の方からは、学生の安否確認を必死になって取り組まれていることが伝わってきました。調べてみると、2016年3月に「「東日本大震災の危機対応記録 プロジェクト 報告書 東日本大震災時における岩手県立大学総合政策学部の 危機対応記録」が発行されており、PDFファイルでも読めるようになっていました。以下が、その目次です。「東日本大震災の危機対応記録」プロジェクトメンバーである、金子与止男、Tee Kian Heng、山田佳奈、島田直明、小井田伸雄、以上5名の先生方によって作成された報告書のようです。金子先生以外は、面識のある方達です。

目次

はじめに

第1章 東日本大震災時の危機対応の記録

第2章 総合政策学部における「教職員」の安否確認

第3章 総合政策学部における「学生」の安否確認作業の経緯と課題

1.在学生の安否確認はどのようにおこなわれたのか

2.安否未確認の学生数の推移

3.安否確認作業の「実施主体」としての学部地震災害対策本部の設置と役割

4.「入学予定者」の安否確認はどうあるべきなのか

第4章 学生に対する経済的措置に関する課題

1.岩手県立大学が発表した措置について

2.他大学の対応

3.他大学の経済支援措置を含め、見えた課題

おわりに

資料集目次

■東日本大震災のような大災害が関西で発生した場合、龍谷大学の教員としては自分はどう行動するのか。このことについては、いろいろ考えて来ましたが、一人だけではもちろん話しになりません。学部として、大学として、どのような対応して行くのか。私自身は、全く情報がありません。本学のどこかに、そのような情報があるのでしょうか。それも知りません。これでいいのだろうか…。ダメです。

■こ報告書の最後には、次のような課題も書かれています。

被災した新入学生としては、入学料が免除されても、生活費等の見込みがなけれ ば入学を躊躇すると思われる。在学生も、やはり授業料が免除されても、生活費等の見込 みがなければ退学を考えるかもしれない。生活費等の支援に関しては、今回のような大規 模災害では多くの団体が奨学金を出して、援助を行っているが、奨学金の申請や選考には 時間を要するため、奨学金が給付されるまでの期間の生活費等を確保する必要がある。よ って、入学を希望している被災地(災害救助法適用地域)の学生に対して、就学の機会を できる限り保証するという観点から、被災した学生が入学金と授業料が免除されるのみな らず生活費等の見込みが立つように、大学は経済的支援体制を整えておく必要がある。

【追記1】■災害と大学…で頭に浮かんでくるのは、内田樹さんのブログの以下の投稿です。「ばかばかしくてやってられるか」というタイプや、自分では目の前の状況に対して何もせず、「大学の瓦礫が片づいた頃にきれいな服を着て教員の仕事をするために現れ」、「震災経験から私たちは何を学ぶべきかとか、震災で傷ついた人々の心をどうやって癒したらよいのか、というようなことを教授会でしゃべる」ようなタイプの教員にだけはなりたくないものです。

「2005年01月18日 震災から10年」(1月17日)

【追記2】■学内にも、災害への対応策をきちんと考えておくことが必要だと思う教職員もおられるとは思いますが、私が知る限り、そのようなこときちんと検討してきたかどうか、よくわかりません。

・学生の安否確認

・教職員の安否確認

・地域への対応

・校舎や施設の確認

・授業の再開はどうするか

・成績はどうするのか

・定期試験をどうするか

・入試をどうするか

・学生への経済的支援はどうするのか

・学生のキャリア支援はどうするか

・災害に備えた様々な物の備蓄

・その他諸々

■それぞれ、被害の深刻度に応じて優先順位も異なりますし、考えればきりがありませんが、あらかじめそれなりの備えは必要だといつも思っています。ということを、3月11日にエントリーするだけでは、ダメですね。本当に。

三寒四温

■あたふたと年度末の仕事に取り組んでいます。そのような日々のなかで、少しずつ暖かくなってきているのを感じます。まだ、寒い日があると思いますが、寒い日がすぎるごとに暖かさが増していくように思います。今日は春の雰囲気を感じています。そんなことを、自宅近くに咲いている梅の花をみながら感じました。ところで、こういう季節を表現する言葉に「三寒四温」がありますが、どういう自然科学的・気象学的な背景があるのかしりませんでした。こういうことなんですね。

三寒四温とは、冬の時期に寒い日が3日くらい続くと、そのあとに比較的暖かい日が4日続くという意味の言葉で、寒暖の周期を表しています。

もとは中国の東北部や朝鮮半島北部で冬の気候を表す言葉として用いられました。冬のシベリア高気圧から吹き出す寒気が7日ぐらいの周期で、強まったり弱まったりすることに由来する言葉とされています。

日本の冬は、”3日間寒い日が続いた後に4日間暖かい日が続く”という周期が現れることはほとんどありません。

その代わり、日本では早春になると低気圧と高気圧が交互にやってきて、低気圧が通過し寒気が流れ込んで寒くなった後、今度は高気圧に覆われて暖かくなり、周期的な気温の変化を繰り返すことが多くなります。

このため、日本においての『三寒四温』という言葉は、本来使われる冬ではなく、寒暖の変化がはっきりと現れる春先に用いられるようになりました。

■学内、学外、年度末の締切のある仕事が次々に迫ってきます。頑張ります。

琵琶湖遭難事件と比良おろし

■前回のエントリーは琵琶湖周航の歌がテーマでした。この動画もYouTubeで見つけたものですが、琵琶湖周航関連です。。ニュースですので著作権が心配ですが…、まだご覧になることができます。京都大学のボード部OBに皆さんが、ボートで琵琶湖一周する周航を計画しているというのです。頑張りますね。無事に1周できる良いですね。本番は6月です。

■なぜ6月なのか、関係者に直接聞いたわけではありませんが、6月から8月にかけての夏の季節が一番琵琶湖に強風が吹かないから…ではないかと推測しています。私は気象については全くの素人なのですが、ローカルな気象現象について研究されている在野の研究者の方達がおられます。琵琶湖地域環境教育研究会の皆さんです。この研究会が、そのローカルな気象現象の日々のデータを丹念に集めながら取り組まれている活動に「ビワコダス」があります。この取り組み、非常に重要だと思っています。この「ビワコダス」の取り組みをもとに、研究会が琵琶湖の気象の中でも特に特徴的な「比良おろし」に解説した文章があります。「改訂版琵琶湖ハンドブック」の中の解説です。これは、PDFファイルでも読むことができます。リンクを貼り付けておきますね。

■このリンク先の解説をお読みください。「比良おろし」とは、若狭方面からの風が比良山地の南東斜面を琵琶湖側に駆け下りる強風のことです。JR湖西線がしばしば強風で止まりますが、多くの場合、この「比良おろし」の影響かと思われます。「比良おろし」の中でも、頻度が一番高いのは3月、そして4月ということになります。毎年3 月末に行われる天台宗の「比良八講」と呼ばれる行事の前後に吹くものを「比良八講・荒れじまい」、「比良八荒(ひらはっこう)」と呼びます。この風が吹くといよいよ春がやってくると滋賀の皆さんは実感するわけです。

■冒頭に紹介した京都大学のボート部OBの皆さんは、琵琶湖一周の周航を6月に実施されます。しかし、戦前(1941年4月6日)のことになりますが、4月の最初に、この琵琶湖でボートをこぐ学生たちが遭難したという事件がありました。「琵琶湖遭難事故」です。金沢第四高等学校のボート部の学生8人は、京都大学の学生ら3人、合わせて11人の皆さんが、現在の高島市の今津から出発し遭難しました。事故の原因ですが、「比良おろし」に煽られて沈没したのだろうと言われています。琵琶湖地域環境教育研究会の研究によると、「比良おろし」は、比良山地周辺において北西側の気圧が高く、地上等圧線が北東から南西に流れる時によく発生するようです。

湖西線と長靴

■今年の滋賀県はよく雪が降りますね。たまたまなんですが、滋賀県の降雪に関して、「北雪」「中雪」「南雪」という言葉があることを知りました。詳しく解説した文献を確認できていないので気象学的な説明はできませんが、気圧の関係で風の向きが変わり、降雪量に差が生まれてくるようです。私は湖西線沿いに住んでいますが、一駅南に行くと、途端に積雪量が変わります。どうも、私の住んでいるところは「中雪」の最南端にあたるようです。素人推測でしかありませんが…。

■上の写真は、最寄駅のものです。一昨日の夜中は全く雪の気配がありませんでしたが、朝になるとそれなりに雪が積もっていました。朝10時から京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で、参加している研究プロジェクトの拡大コアメンバー会議が開催されたため、雪の中を歩けるように長靴で出かけました。しかし、隣駅では薄っすら白くなっている程度で、ずいぶん積雪量に差があることに気がつきました。そういえば、前回の降雪の際も同じ感じだったなあ…。もちろん、山科や京都に到着すると、街中はほとんど雪が積もっていません。総合地球環境学研究所のある上賀茂は、市内でも北部に位置するわけですが、それでも雪はあまり積もっていませんでした。長靴は、完全に「ハズレ」でした。下段の左の写真は、総合地球環境学研究所から撮った比叡山です。

■しかし湖西線沿いに暮らす人びとにとって、特に農村地域だと、雪の日、長靴は必需品です。自宅から駅までは長靴。そこで革靴に履き替えます。長靴はどうするのか。スーパーの白い袋に名前を書いておいて、その袋に入れておくのだそうです。ロッカーがあるわけではありませんが、駅の壁際に長靴の入った白い袋がずらりと並ぶのだそうです。私は、自分自身で目撃したことはありませんが、湖西線沿いにお住いの方からそのことをお聞きしました。私の住んでいるところは、そのような白い袋は並びませんが、なるほどと納得しました。昨日は、総合地球環境学研究所での会議を終えた後は、研究仲間である京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さんと京都の出町柳で夕食を一緒に摂りました。もちろんお酒を飲みながら。さあそろそろ帰宅しようかという時間になると、出町柳界隈でも雪が降り始めていました。自宅近くは、下段右の写真のようにすでに真っ白。長靴が役立ちました。朝は「ハズレ」と思いましたが、反省。湖西線沿いの暮らしには、長靴が必要なんです。

暴風雪警報

■昨日のことですが、研究室に突然電話がかかってきました。「先生、暴風雪警報が出たので、5限と6限の授業は中止になりました。天気がひどくならないうちに、早くご帰宅ください‼︎」。この日は、最後の授業の日でした。5限と6限に授業をお持ちで、その講義内容に関しても定期試験に出題しようとお考えの教員の皆さんは、困られたのではないでしょうか。私はといいますと、19時に大津京駅で人と待ち合わせをしていました。学生のキャリア形成に関連する地域連携のご相談をいただいていたのです。企画書を見せていただき、いろいろお話しをさせていただく予定でしたが、その相手の方も、公務員をされている関係で動きが取れなくなったとのことで、相談は延期になりました。

■上の左の地図をご覧ください。赤い府県は警報が発令されているところです。鳥取、京都、福井、石川、富山、そして滋賀が赤くなっています。この辺りは、気象的にはつながっていますね。滋賀県は、日本海の影響を強く受けていることがわかります。上の左の天気図をご覧ください。日本海にある低気圧のあたりで、白い線が混み合っていますね。この白い線は等圧線です。気圧をこの等圧線で示しているのです。等圧線が混み合うほど気圧の傾きが急になります。短い距離で、急激に気圧が下がる訳です。地形に例えれば、等高線が混み合うと、そこは坂ですね。こういう坂のようになっいる場合、風が強くなるのです。なるほど、気象庁が暴風雪警報を出したことも納得がいきます。ところが、夕方の段階ではいつ暴風雪がやってくるのだろう…、その気配まったく無し…という感じでした。23時頃に布団に入ると、やっと外で強い風が吹いていることが音で伝わってきました。強い雨も降っているようでした。結局、雨ですみました。これが雪だったら…。早朝からまた雪かき作業をしなければなりませんでしたから。

■気象に詳しい方のご説明では、「雪か雨の予想は気象庁も難しいんですよね」とのことでした。確かに、そうですね。雨が雪になるのは、いくつかの条件が揃わないといけないのでしょうね。まあ、難しいことは私にはわかりませんが、今回は助かりました。雪かきが必要なほど降雪があると、ひとつ前にエントリーした伊香立の研修会の会場まで移動が、とても大変になっていたでしょうから。