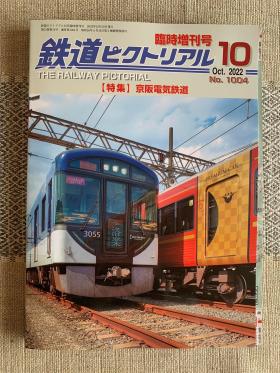

鉄道ピクトリアル2022年10月臨時増刊号[特集]京阪電気鉄道

■この雑誌、私のような「ちょっと鉄道が好き」程度の者が購入する雑誌ではないような気がします。ガチの、本物の鉄道ファンの方達が購入される雑誌だと思っています(たぶん)。中身も本格的で、私のような者には近寄り難い、技術的な事柄にまで踏み込んだ記事が多数…。それでも、この「臨時増刊号」は買いました。fbのお友達が記事を書いてあることもあるのですが、今や利用する鉄道といえばJRと京阪になりますので、特集が「京阪電気鉄道」であったことから買いたくなったのです。京阪と地域社会の歴史的な記事、そこに掲載されている写真等については、私のような者でも非常に興味深く、勉強になると思います。この雑誌、密度の高い記事が多いせいでしょうか、ちょっと高めの価格になります。でも、思い切って購入しました。

■この雑誌、私のような「ちょっと鉄道が好き」程度の者が購入する雑誌ではないような気がします。ガチの、本物の鉄道ファンの方達が購入される雑誌だと思っています(たぶん)。中身も本格的で、私のような者には近寄り難い、技術的な事柄にまで踏み込んだ記事が多数…。それでも、この「臨時増刊号」は買いました。fbのお友達が記事を書いてあることもあるのですが、今や利用する鉄道といえばJRと京阪になりますので、特集が「京阪電気鉄道」であったことから買いたくなったのです。京阪と地域社会の歴史的な記事、そこに掲載されている写真等については、私のような者でも非常に興味深く、勉強になると思います。この雑誌、密度の高い記事が多いせいでしょうか、ちょっと高めの価格になります。でも、思い切って購入しました。

■鉄道雑誌は、日本では何種類も定期発行されています。それぞれに編集上の傾向が異なっています。そのことをfacebookのお友達の方が教えてくださいました。実物を対象にした鉄道雑誌として、『鉄道ファン』、『鉄道ジャーナル』、『鉄道ピクトリアル』の3つが三大雑誌にあたるのだそうです。それぞれの雑誌の編集には独特の傾向や強みが存在しているようです。『鉄道ファン』は車両の外観や運用に強く、今風に言うと「撮り鉄」向けの色合いが強い雑誌なのだそうです。その背景には、カメラのCanonの存在があるのだとか。Canon以外の他社の一眼レフカメラが、絞り優先だったのに対して、Canonはシャッタースピード優先で、走るものを写すのに強かったのです。『鉄道ジャーナル』は社会派です。ローカル線の廃線問題の現地レポートなど、大都市圏の鉄道サービスなどはこの雑誌が得意とする分野とのこと。そして最後の『鉄道ピクトリアル』は、特定のテーマをすごく深く掘り下げる、特に、車両の設計とか技術的特性のようなものにフォーカスするのはこの雑誌の最大の特徴であるようです。 この臨時増刊号にも、京阪電車の社員の方が、技術的なことを詳しく解説されていました。

■この三大雑誌の他にも、さまざまな鉄道関連の雑誌が出版されています。たとえば、『旅の鉄道』なんかもそうです。この雑誌は私の鉄道に対する関心と重なるところが大きいです。多数の鉄道関連の雑誌が刊行され続けているということは、すごいことだなあと、改めて思います。それだけ鉄道に対する関心を持った人たちが多数、日本にはおられるということなのでしょう。以前は、「てっちゃん」というややネガティブな響きを持つ言葉が、鉄道ファンの人たちに貼り付けられてきました。それが嫌だからか、自ら鉄道ファンと名乗ることが憚られた時代もあったのではないかと思います。しかし、最近は、そのような傾向も次第に和らいできているようにも思います。TV番組でもよく鉄道や鉄道ファンが取り上げられます。サクソフォン奏者である上野耕平さんが鉄道ファンであることよく知られています。また、俳優さんが登場する鉄道番組もあります。「六角精児の呑み鉄本線・日本旅」もそうです。こういう「遠くへ行きたい」の鉄道版のような番組は、従来の鉄道ファンからすれば某流ということになるのかも知れませんが、私自身は、鉄道ファンにも多様性があることが大切だと思っています。鉄道ファンも、その裾野が広がっている方が良いと思っています。

東京の地下鉄

■この動画を、鉄道好きのfacebookのグループの中で教えていただきました。東京の地下鉄が、戦前からどのように拡大してきたのかが理解できます。素朴にすごいな〜と思いました。同時に、これの大阪版も見てみたいと思いました。さて、動画を拝見すると、東京の地下鉄の始まりは、浅草と上野をつなぐことから始まったことがわかります。上野駅について調べてみると、wikipediaですが、以下のような記述があります。

かつては鉄道が電化されるまでは皇居付近への乗り入れが認められておらず、また東京市が戦前に私鉄の都心(山手線内と15区内の大部分)乗り入れを認めなかったことから、北は上野駅、南は新橋駅、東は両国橋駅(現両国駅)、西は万世橋駅(後の交通博物館前)が端点となっており、3大副都心の駅(新宿駅・渋谷駅・池袋駅)及び上野駅・浅草駅は郊外へのターミナル駅として発達した。

■戦前の東京の地下鉄、今の銀座線は、この説明にある、浅草、上野、万世橋、新橋、渋谷を繋いでいます。説明にある端点、ターミナル駅をつないでいることになります。でも鉄道に詳しい方にお尋ねしてみると、「端点、ターミナル駅には市街地が形成されることから、そこは『人の多い場所』になった。地下鉄は、その経営を成立させるために『人の多い場所』ををつないでいったのではないか…」と説明してくださいました。なるほど。東京の地下鉄の拡大も、市街地や郊外がどのように形成されていったのか、その様子と重ね合わせて動画になると良いなあと思います。でも、これは、紙ベースで自分でやるしかないですね。

■東京の地下鉄以外にも、世界各国の地下鉄の動画があります。ベルリンのものは、とても興味深いです。冷戦時と冷戦後、ベルリンの壁ができた時と、無くなった時とで地下鉄の様子に変化が生まれます。

JR西日本の「懐鉄」(懐かしい列車)

■うーん…ずいぶん迷いました。150円なので、大津駅だけでもと買ってしまいました。JR西日本が発売している「懐かしい列車の入場券」=「懐鉄」です。JR西日本のいろんな駅で、廃止になったさまざまな列車の写真が掲載された入場券、発売されているのです。大津駅は急行「きたぐに」です。

■「きたぐに」は、大阪駅と新潟駅の間を東海道本線・北陸本線・信越本線経由で運転していた夜行急行列車です。定期運転は、2012年3月17日で運行終了しました。今は、関西から新潟に行く場合も、東京を経由して新幹線で移動されるのではないかと思います。昔は、一般にはどんな人たちが、どういう目的で利用していたのでしょうね。関西の人が新潟に出張して朝から仕事があるとした時に、前泊が必要なるのではないかと思います。体力は要りますが、こういう夜行急行列車があると電車の中で睡眠をとって、新潟に到着したらすぐに仕事を始められるので、便利といえば便利ですよね。実際のところはどうだったのか、わかりませんが。

■若い頃のは、この「きたぐに」はもちろんのこと、鉄道には関心がなかったのですが、夜行寝台に乗って大阪から新潟に行った記憶があります。学生時代に所属していた、学生オーケストラ、関西学院交響楽団でソビエト連邦に演奏旅行に出かけたのですが、行きも帰りも、新潟から旅客機に乗りました。1979年のことになります。新潟空港からソ連のまずはハバロフスクに飛びました。その後は、モスクワ、レニングラード(現在のサンクト・ペテルブルグ)、バルト三国のラトビアの首都リガ等で演奏をしました。でも、ソ連への入出国は新潟からでした。その時に、「きたぐに」に乗っているのではないかと思います。でも、「つるぎ」という特急も走っていたようで、どっちなんだろうな〜思うのですが、今となってはよくわかりません。

■ところで、この「懐鉄」の「きたぐに」の入場券の話題をfacebookにも投稿したのですが、ある方から以下のようなコメントをいただきました。

少年時代、大津で過ごしました。長浜の先生が、「終電は『きたぐに』やねん。」と、言われてたのを思い出しました(笑)

■こちらのブログの記事では、かつては大津発0:12の「きたぐに」に乗車すると、長浜には1:15に到着していたようです。大津で遅くまで飲んでいても、長浜まで帰ることができたわけで。今だと、大津発の最終の長浜行きの電車は大津発22:41です。長浜には23:41に着きます。飲兵衛にとっては、1時間以上遅くまで呑めるので、昔の方が良かったですかね。

旧名鉄美濃駅の510系

■鉄道が好きです。でも好きかな…と思ったのは、ずいぶん歳をとってからでした。少年の頃から鉄道に夢中になっていると、知識も豊富な鉄道ファンになっているのでしょうが、私の場合はそうではありません。プチ鉄道ファンでしかないわけですが、facebookの中に、そのような私でも仲間に入れてくださる鉄道ファンのグループがあります。そこに参加して、本物の鉄道ファンの皆さんに、いろいろ教えていただいています。先日も、NHKで「10分で巡る にっぽんの廃線」という番組があることを教えてもらいました。

■さっそく、番組を拝見したところ、その回は東北・北陸編で、「名鉄岐阜市内線」が取り上げられていました。短い時間ですが、そのスタイルと色に強く惹かれてしまいました。この名鉄510系は、もともと美濃電気軌道(美濃電)が1926年に新製した半鋼製四軸ボギー車です。知らなかったのですが、ボギー車とは、電車の台車が、車体とは独立してある程度回転できる仕組みになっていることをいうようです。で、運転席が丸くなっているデザインがなんともいえず素敵です。大正時代に流行したデザインのようです。

■その後、NHKBSプレミアムの「六角精児の呑み鉄本線・日本旅『春・九頭竜線・長良川鉄道を呑む!』」を録画してみました。すると、なんとなんと、名鉄510系が登場していました。旧名鉄美濃駅に保存されている電車です。最近、ずっとこの古い電車の美しさ魅了されています。コロナがちょっとましになったら、旧名鉄美濃駅まて行ってこようかな、いや行きたいな…と思っているところです。ところで、この番組のナレーターは、壇蜜さんですね。はやく昔のように元気になって欲しいです。

(wikipedia commonsより)

叡山電車 もみじのトンネル・ライトアップ2021 市原駅~二ノ瀬駅間

■こういう動画を偶然、見つけることかできました。夜、ライトアップされた紅葉を電車の中から鑑賞する、とっても幻想的です。素晴らしい。

王寺駅について

■私は鉄道が好きです。でも鉄道のことが気になり始めたのは、50歳前後からだと思います。ですから、子どもの頃からずっと鉄道のことが好きで、専門的な詳しい知識や教養を持っておられる真っ当な鉄道ファンの皆さんとはレベルが違い過ぎます。そのような相撲で言えば序の口レベルの私なのですが、facebookではどういうわけか鉄道好きの方達が集まるグループに入れていただき、いろいろ楽しみながら勉強させてもらっています。

■このグループをリードされている方達は、もちろん鉄道ファンなのですが、ファンであると同時に、鉄道に関わることを職業にされているプロの皆さんです。そのプロのお一人が、時々、グループを盛り上げるためにクイズを出されます。特徴のある駅のGoogleアースの画像を貼り付けて、それがどこの駅なのかを当てるクイズです。グループでは、「ここどこクイズ」と呼んでいます。グループ内には、真っ当な鉄道ファンの皆さんが多いわけですが、私のような者でも参加できる配慮がきちんとなされています。いわゆる「秒殺」で正解する方達もおられるのですが、そのういう方達は、すぐに解答をコメント欄に書かずに、笑いを取れるような「ボケ」をかましながら?!、ヒントを出していくことがルールになっています。

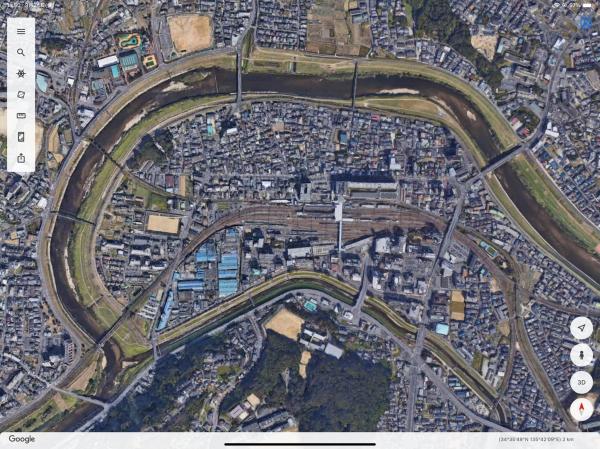

■つい最近のことですが、この「ここどこクイズ」に、僭越ながら出題させていただきました。私のような者でも出題させていただけるところが、このグループの懐の深さといいますか、良いとこなのかなと思っています。いろいろ調べてみて出題しようと思ったのは、奈良県にある王子駅でした。ここは、JR関西本線・和歌山線の王寺駅、近鉄生駒線の王寺駅、そして近鉄田原本線の新王寺駅が隣接しています。この王寺駅ですが、若い頃、アルバイトに行く際に利用していた駅です。しかし、その当時は鉄道には全く関心がなく、大和川やその支流に囲まれている地域だとはわかっていませんでした。今回、出題させていただくにあたりGoogleアースの画像を見て驚きました。トップがその画像です。

■こちらの国交省のサイトの中にある流域図をご覧ください。奈良盆地を流れるたくさんの河川が、最後は大和川に合流していることがわかります。その大和川が奈良県から大阪府に向かうその県境近くに、今回のクイズの駅、王寺駅があることがわかります。このような河川に囲まれたような場所にあることから、大和川やその支流が氾濫すると大変なことになります。1982年(昭和57年)の台風では、支流の葛下川が氾濫して大きな被害が発生しました。こちらのブログの投稿によりますと、「国鉄・関西本線王寺駅も駅構内が水没し、電留線に留置していた車輌が床上浸水した。その泥水は、電気系統に著しいダメージを与え一度に101系車輌が60輌が被災し、内54輌が廃車となった」のだそうです。大変なことですね。王寺駅って、Googleアースの画像を見てもわかりますが、留置線というのでしょうか、たくさんの線路が並行しています。そこにたくさんの車両が停車していたのでしょうね。そこに葛下川から溢れた水が流れ込んだのでしょう。

■大和川は、鉄道ができる前までは、奈良と大阪の間をつなぐ物流の大動脈でした。奈良で生産される米だけでなく、綿や菜種などの商品作物が大和川を下り、肥料や塩が奈良に運ばれていました。かなり上流の地域まで舟運のための小さな港が整備され、問屋の蔵が並び、各港には陸運のための人と馬が配置されていたようです。しかし、そのような舟運は、1892年(明治25年)に大阪鉄道が開通したことで衰退していくことになりました。

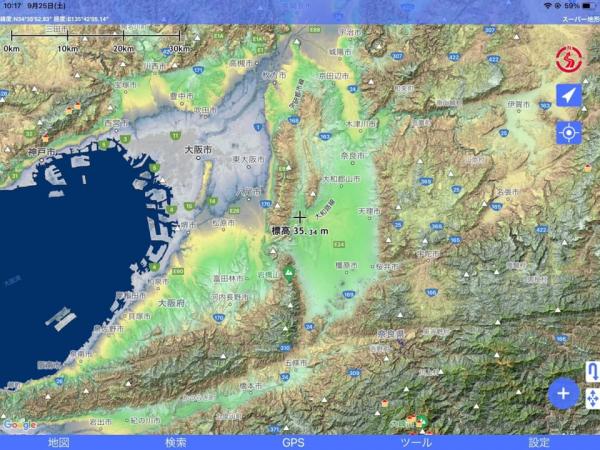

■ただし、鉄道を開通させるにしても、トンネルを掘らない限り、この大和川が流れている「隙間」を通さざるを得ません(王寺駅から和歌山線に乗ると、途中、やはり同じように「隙間」を通ります)。「スーパー地形」というアプリの画像を貼り付けます。「+35.34m」とあるあたりが王寺駅の場所です。ちなみに、王寺駅のある王寺町は、奈良県内でも一番海抜が低いところになります。当たり前のことなのでしょうが、今はバワーのある電気機関車が当たり前ですが、以前、蒸気機関車が主役だった頃は、傾斜のあるところは避けて、地理的な「隙間」をぬって線路が敷設されていたのでしょうね。どうして傾斜のあるところを通る場合は、スイッチバックさせて運行するように、或いは私など子どもの頃にとても人気がありましたが、D51等の蒸気機関車が3台で貨物を引っ張る三重連なども傾斜を乗り越えるための工夫なのでしょうね。そう考えると、山がちな日本列島で鉄道を走られることは、なかなか大変なことです。

■さて、鉄道が開通することで、王子町は鉄道の町として発展することになりました。詳しくは、この王寺町の広報誌をご覧ください。私のような者には、とてもわかりやすい説明になっています。昨年の12月に発行されたものです。近鉄やD51の話題も出てきます。鉄道に加えて、さまざまな歴史や地形のレイヤー(層)を重ね合わせると、とても興味深いですね。今回は、出題させていただいた後からも、いろいろ勉強することになりました。鉄道ファンの方達のヒントを通していろいろ学ぶこともできました。鉄道は楽しいです!!

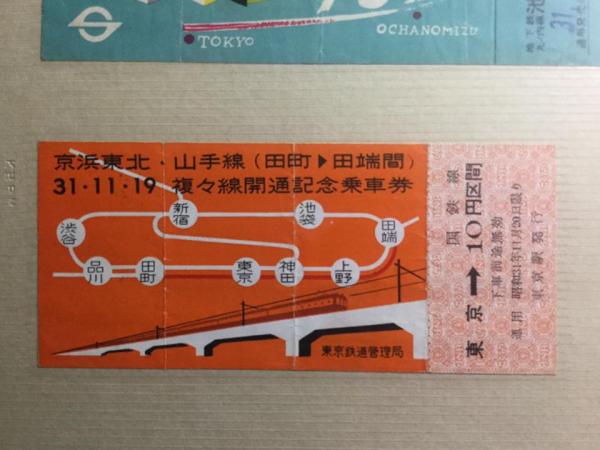

昭和31年(1956年)

■11年前に亡くなった父が残したアルバムが自宅にあります。ほとんどのものは業者さんに頼んで有料で処分していただきましたが、このようなアルバムの類は回収することしました。ところがこのアルバム、普通だといろいろ写真が貼ってあるはずなんですが、そうではありません。コンサートや映画のチケット、観光施設の入場券、そして鉄道開通の記念切符等が保存されていたのです。今時は、スマホで写真を撮るので、若い方は、このようなアルバムをご存知ないかもしれません。ダイヤル式の電話の使い方をご存知ないし、カセットテープの使い方もご存知ありませんし…。わからないのが、普通かと思います。このアルバム、台紙のシートをめくると、シートに粘着剤が塗ってあり、そこに写真を貼り付けてシートを戻す…そんなアルバムです。ただし、父の残したアルバムは、先ほど述べたように、写真は貼ってありません。

■先日のこと、このアルバムのページをめくっていると、面白いもの見つけました。写真の切符です。上は地下鉄の記念切符でしょうか。池袋から東京まで丸の内線が開業した時期ということのようです。昭和31年7月20日とあります。購入したのは7月30日のようですね。もうひとつは、京浜東北線・山手線の複々線開通記念乗車券です。こちらは昭和31年11月19日と印刷されています。今から64年前。私が生まれる少し前、父は新婚だった頃かもしれません。しかし、なんで保存してあるんでしょうね。意外なことに、父は少し鉄道に関心があったのかもしれませんね。まあ、あまりきちんとした理由はないとは思いますが。たまたま残ったのを、アルバムに保存しただけかもしれません。

■ところで、父のアルバムで見つけたこの切符のこと、facebookの鉄道ファンの皆さんが集うページに投稿したところ、鉄道関係の企業にお勤めの、しかも鉄道に大変お詳しい方から、コメントが入りました。「指紋付けないように、日光に当てないように、湿気にさらさないようにして末長く保存お願いしますね」。あれっ、これ本気で言っておられるのかな、それとも冗談かなと思っていると、本気でコメントされていました。「これを生でお持ちと言うだけで「すごい!」と思ってしまいます。おそらく日本中探してもそうそう出てこない代物だと思いますよ。指紋付けないは切符マニアの間では常識ですが、実はパンフレット類も”保存用”は指紋をなるべく付けないようにして保存します。日光と湿気は、お菓子…和菓子がいいかな?…の紙箱に入れて暗いところ、寒暖の差のあまり影響の無いような所に置いておくだけです。私はミカン箱(段ボール箱)2個分+お菓子の箱などに入れていろんなもの保存してますが、押し入れの上の段(天袋と言います)に入れてます。時々天袋のふすま開けて風通ししてます」と、さらに細かな内容を含んだコメントをいただきました。ああ、アルパムに貼り付けてあるなんて、なんということでしょう。これは、鉄道の博物館にでも寄贈した方が良いようですね。受け付けてくれますかね。大宮の鉄道博物館とか…。どうでしょう。

高松に出張

■高松に出張しました。四国は瀬戸内海を渡らなければなりませんが、今は、瀬戸大橋を走る「瀬戸大橋線」があるので、関西からでも全て列車で行くことができます。といってもこの橋が開通したのが1988年ですから、もう32年前のことになるんですか…。「今は…」というのはちょっとおかしい表現になりますね。

■高松に出張しました。四国は瀬戸内海を渡らなければなりませんが、今は、瀬戸大橋を走る「瀬戸大橋線」があるので、関西からでも全て列車で行くことができます。といってもこの橋が開通したのが1988年ですから、もう32年前のことになるんですか…。「今は…」というのはちょっとおかしい表現になりますね。

■というのも、私の中では高松に行くのには船に乗る…というイメージが強いからでしょうか。一番最初の高松は、おそらく小学生の時かと思います。たぶん、小学校6年生の頃かな…。当時は、広島に住んでいましたが、母方の従姉妹・従兄弟と一緒に、母方のルーツの地のひとつである徳島の阿南にいくことになりました。広島から岡山まで特急に乗り、岡山からは在来線で岡山県玉野市の宇野駅まで、そしてそこからは国鉄が就航させていた「宇高連絡船」に乗って高松に渡りました。高松からは在来線です。しかし、この宇高連絡船も、瀬戸大橋線ができたことから、まず国鉄の連絡線が廃止になりました。その後も、民間の連絡線は就航していましたが、最後まで残っていた四国フェリーが、昨年の12月に、とうとう運行が休止になりました。今となれば、廃止になる前に乗っておきたかったなあと思います。

■京都から新幹線で岡山駅まで移動し、岡山駅で瀬戸大橋線に乗り換えます。瀬戸大橋線のホームに移動すると、鉄道好きが喜ぶような列車が止まっていました。まず目に入ったのが、「特急南風」でした。これ、「なんぷう」と読むようです。wikipediaの解説は以下のとおり。「南風(なんぷう)は、四国旅客鉄道(JR四国)、土佐くろしお鉄道および西日本旅客鉄道(JR西日本)が岡山駅 - 高知駅・中村駅間を、宇野線・本四備讃線(瀬戸大橋線)・予讃線・土讃線・中村線経由で運行している特急列車である」。ヘッドマークは、どうも鯨のようですね。「仕事がなければ、この『特急南風』に乗って高知に行ってみたいなあ…」などと妄想したわけですが、もちろんそういうわけにもいきません(当たり前ですが…)。予定とおり、高松に向かう「快速マリンライナー」に乗車しました。するとどうでしょう、向かい側のホームに、「特急しおかぜ」がやってきました(残念ながら写真は撮れていません…)。これは松山に行く特急です。松山ならば道後温泉に浸かりたいな〜などとやはり妄想するわけですが、そういうわけにも行きません。残念ですが、またの機会に。

■高松に到着しました。高松駅は、 頭端式ホームの駅です。頭端式ホームとは、始発駅であり終着駅でもあります。この先には、線路はありません。ですから、線路の向こう側は改札口があるだけです。その改札口に立つと、様々なデザインやタイプの列車が停車しているのを眺めることができます。これは鉄道好きにたまらない…。四国は電化していない路線も多く、私が見渡した時には、気動車が2台停車していました。また、車高に関しても、低いものと高いものがあります。私が乗ってきたクリンライナーは、指定席の車両が2階建になっていることから車高は高くなります。最後の緑色の車両は、気動車です。これは徳島に向かう列車でしょうか。できれば、こういったローカル線を楽しむのは、出張のついでではなくて、私的な「ローカル線の旅」であってほしいなあ思います。香川県を走る私鉄「高松琴平電鉄」=「ことでん」にも乗ってみたいのですが、市内を移動しながら車の中から市街地を走る「ことでん」を眺めるだけです。残念。

集団就職

■びわこ放送の番組の動画をシェアします。このニュース映画は、集団就職で大津駅に降り立った皆さんです。1973年ですから、私が中3の時のニュース映画ですね。ということは、この映画に写っている方達は、私の1つ学年が上の先輩ということになります。ところで、1973年という年は、日本にとって大きな分岐点となった年です。10月に勃発した第四次中東戦争をきっかけに原油価格が上昇し、日本はオイルショック(第1次オイルショック)に陥り、それまで続いてきた高度経済成長期は終わることになります。そのようなオイルショックが起きてしまうことを、この動画に映っているみなさんは当然のことながらご存知ありません。

■ところで、このニュース映画に登場する大津駅、1921年に完成した駅が映っていますね。1973年というと、私は広島の中学生だったので、この駅のことを知りません。大津には、若い工員さんを必要とする東レや綾羽のような繊維メーカーのような工場がありました。大津にも全国から集団就職で中学を卒業された方たちがやってこられたのです。私の知り合いの女性にも、鹿児島から集団就職で大津にやってこられた方がおられます。昼間働いて、夜は高校に通っておられたそうです。今は、この動画にもあるように、すっかり大津の人になりお孫さんもいらっしゃいます。