オンライン授業のこと

■先日、某大学の教員をされている方から、勤務されている大学で、どのように新型コロナウイルスに対応して新年度の授業を始めていくのか…ということについて話を聞かせてもらいました。「うちの大学ではオンライン授業をする準備を進めています。すでに、そのインフラは整っているので」とのことでした。なるほど。新型コロナウイルスの感染が始まる前から、オンライン授業の整備を進めていたんですね。

■こちらの記事によれば、名古屋商科大学は新学期から授業をオンラインで行うようです。こちらの大学では、「1985年から学部新入生全員に対してノートパソコン(Macintosh)を無償譲渡しており、2018年からはオンラインを活用した討論型ケース授業を通じてノウハウを蓄積してきた」と言います。なるほど。我が龍大は…、私が知る限りあまり進んでいないのではないかと思います(どうだろう…)。記事の以下の部分もすごく気になります。アメリカではすでにオンライン授業が当たり前になりつつあると聞きます。

オンライン授業では大学支給のノートパソコンを使ってZoom(遠隔会議ソフト)による授業に参加し、質問などはGoogle Classroomを利用する。カメラをオフにしている場合は欠席とみなす。事前にオンライン授業への参加方法に関する講習会を実施するほか、授業期間中は問合せ専用の直通電話を用意する。自宅にインターネット環境がない場合は、パソコンとイヤホンマイクを持参し、指定された教室で参加することもできる。

■おそらく、大学のオンライン授業が増えてくると、大学は変化せざるをえなくなりますね。facebookで、同僚の教員の方と少しやりとりをしましたが、大学の設置基準も変わってくるのではないかと思います。これまでのような教室は、必ずしも必要でなくなります。特に、大教室で大きな黒板にチョークで板書をしながら、大人数の学生を相手に講義を行う…そのような授業は消えていくのではないかと思います。広大なキャンパスも今ほどは必要でなくなるのではないでしょうか。図書館も書籍をオンラインで読めるようになると、物理的な意味での大学の存在意義は、今とはかなり違うものになるでしょう。通学のための交通費も、今ほどはかからなくなると思います。遠く離れた場所に暮らしていても、オンライン授業であれば可能です。下宿をする必要もありません。仕送りも必要でなくなるのではないでしょうか。

■しかし、「身体性」に関わる問題は残り続けると思います。これ、けっこう、重要だと思います。一緒にいることで、一緒にいるからこそ…という教育の側面はやはり残り続けるでしょう。一緒に何か課題について議論をして、一緒に活動を行う…。そんなことは、オンライン授業では難しいですね。何がオンライン授業で可能か(代替可能か)。オンライン授業だから優位なことは何か。逆に、オンライン授業にできないことは何か。実際に対面するからこそ可能なことは何か。そのあたりのことをきちんと、わからなければなりません。そうすると、大学で実際に学生と共に行う授業って、私の場合であれば、課題解決型の実践的な教育プログラム…ということになるのかなと思います。課外活動はどうでしょうか。スポーツにしろ音楽にしろ、大学への帰属意識が前提になりますが、オンライン授業で大学に行く回数が減ると、大学の課外活動は衰退していくような気もします。どうでしょうか。そのあたり、よくわかりません。先行してオンライン授業に取り組む大学の経験知から学ぶと同時に、自ら経験を積み重ねていくしかありませんね。新型コロナウイルスの経験を経た後の大学は、大きく変化する気がします。変化しない大学は、時代の変化に取り残されていくことになるのではないでしょうか。

■もちろん、大学だけでなく、新型コロナウイルスの後は、いろいろ社会に変化が起きるでしょう。満員電車に乗って都心のオフィスに毎日通わなくても、いろいろできることを、多くの人びとが実感し始めているはずです。そうなると、今ほど都心にはオフィスが必要でなくなります。これは、不動産業には大きなダメージになります。このことについても、東京にお住まいで都市開発に関連するお仕事をされているお友達とfacebookでやりとりをしました。その方は「構造不況が始まる」と心配されていました。加えて、鉄道も衰退する可能性があります。すでに都心回帰の時代にあって、郊外に住宅を持って、そこから都心のオフィスに通う…というパターン自体が過去の、これから消えていく「幸せのモデル」になりつつあります。では、都心のタワーマンションに暮らすのか…。いやいや、そうではないように思います。テレワークの存在感がもっと大きくなってきたときには、もっと異なる「職住のパターン」が生まれて、もっと別の「幸せのモデル」が生まれるような気がします。あくまで、気がする…だけですが。そうなると、不動産市場も大激変するでしょうね。

■こうやって考えていくと、都心に近い自治体、毎日通勤することが可能な自治体に暮らさなくてもよくなります。どのようなことが「暮らしたい自治体」の基準になってくるのでしょうね。それぞれの自治体が魅力的な独自性を出していかなけれ住んでもらえなくなってしまう…そういう時代が目の前までやってきているのではないでしょうか。この他にも、いろいろ頭の中に浮かんできます。妄想の類でしかありませんが、今回の新型コロナウイルスの問題は、特定の地域や、特定の国の問題ではありません。パンデミックですから、世界中で同時に起こっていることになります。しかも、それぞれの国で起こっている状況の変化をメディアを通して、刻一刻と世界中の人びとが知ることになります。このパンデミックを、同時進行で経験することが、いったい世界に何をもたらすのでしょうか。

■いろいろ考えるのですが、そのような妄想はここでは横に置いておいて、今日の話をします。今日は、NPO(特定非営利活動法人琵琶故知新)の会議を「zoom」を使ってやりました。5人での会議です。けっこう、慣れればスムースにできるなあというふうにも思いました。ということで、NPOの事務所にいかずに自宅から会議に参加しました。20人のゼミ程度の人数であれば、簡単にできます。ただし、無料のサービスのプランでは、グループミーティングは40分に限られています。もっとも、2人だけのミーテイングであれば時間の制約はないようです。今日の会議で、「zoom」は2回目の経験になりますが、ちょっと慣れてきました。ちなみに、会議に参加された方に教えていただきましたが、この「zoom」では大学でも使えるようなサービスが提供されているようです。ゼミの運営や卒論の指導などにも、この「zoom」を使えるのではないかと思います。で、この「zoom」を使って飲み会もできそうな気がしてきました。「zoom」で飲み会ができると、飲み屋街にも影響が出ますね…。

■さらに話は変わります。昨日は、孫のお誕生日会がありました。私は、環境保全に取り組む市民団体への助成の選考会(平和堂財団夏原グラント)で行くことができませんでした。というわけで、この仕事が終わった後、「LINE」の「ビデオ通話」で3歳になった孫に「おめでとう」を言おうとしたのですが、ちょうどお誕生日ケーキをカットして食べるところだったようです。ということで、「ビデオ通話」で「Happy birthday to you」を一緒に歌うことになりました。その時、私はどこにいたのか…。山科駅近くの「無印良品」のお店の中にいました…(^^;;。

ウルフムーンとハマチ

■日曜日は用事があって、奈良の娘のところに行きました。もちろん、孫のひなちゃんともたくさん遊びました。3月で3歳になるひなちゃんは、もう普通に話をすることができるので(もちろん、大人の会話はできないけれど)、一緒に遊んでいてこれまでとはまた違う楽しさがあります。晩には、近くにちょっと買い物に一緒に行きました。まーるいお月様が登っていました。記念すべき「初デート」ですね。後で、知り合いの方に教えていただきましたが、日曜日の満月は「ウルフムーン」だったそうです。

■日曜日は用事があって、奈良の娘のところに行きました。もちろん、孫のひなちゃんともたくさん遊びました。3月で3歳になるひなちゃんは、もう普通に話をすることができるので(もちろん、大人の会話はできないけれど)、一緒に遊んでいてこれまでとはまた違う楽しさがあります。晩には、近くにちょっと買い物に一緒に行きました。まーるいお月様が登っていました。記念すべき「初デート」ですね。後で、知り合いの方に教えていただきましたが、日曜日の満月は「ウルフムーン」だったそうです。

■といっても、私はウルフムーンがなんであるのか、よく知りませんでした。1月の満月のことを、ウルフムーンと呼ぶのだそうです。ネイティブアメリカンの呼び方のようです。狼にとって1月はちょうど食べる餌がなくなる時期で、お腹をすかせた狼が遠吠えする…とのことでしたが、真偽のほどは私にはわかりません。でも、それはこのさいはあまり気にしないようにしましょう。孫のひなちゃんとの「初デート」が2020年のウルフムーンの晩であったこと。ひなちゃんはすぐに忘れてしまうでしょうが、おじいさん(私のこと)は、大切な思い出としてずっと記憶することでしょう。

■ひなちゃんとの短いけど、記念すべき「初デート」を終えてしばらくすると、ひなちゃんのお父さんが魚を沢山釣って帰宅しました。おとうさんは釣り師です。ひなちゃんも、将来は釣りをすることが宿命づけられている…のかもしれません。おかあさんは、ピアノをさせたいといっています。釣りとピアノ…。なかなかシュールですね。自然と音楽に親しむのは良いことです。それはともかく、我が家もハマチを1匹お裾分けしてもらいました。帰宅後、さっそく捌きました。今晩は、刺身とあら炊きでした。美味しくいただきました。この季節のハマチは美味しいのだそうです。せっかくイキの良い魚いただいたのですが、我が家の包丁は…。もうちょっと良い包丁が欲しいなと思います。

■ひなちゃんとの短いけど、記念すべき「初デート」を終えてしばらくすると、ひなちゃんのお父さんが魚を沢山釣って帰宅しました。おとうさんは釣り師です。ひなちゃんも、将来は釣りをすることが宿命づけられている…のかもしれません。おかあさんは、ピアノをさせたいといっています。釣りとピアノ…。なかなかシュールですね。自然と音楽に親しむのは良いことです。それはともかく、我が家もハマチを1匹お裾分けしてもらいました。帰宅後、さっそく捌きました。今晩は、刺身とあら炊きでした。美味しくいただきました。この季節のハマチは美味しいのだそうです。せっかくイキの良い魚いただいたのですが、我が家の包丁は…。もうちょっと良い包丁が欲しいなと思います。

(月の写真は、著作権フリーのものを使っています。)

孫の七五三

■2017年の春に生まれた孫娘は、満年齢は来年の春に3歳になりますが、数え年で3歳ということで、先週の土曜日、七五三参りを行いました。「もう七五三なのか…」と時間の経過に驚きながら、孫の成長を喜んでいます。今は、近くの保育園に通っていますが、いろんなことができるようになりました。

■まずは、写真館にいって撮影を行いました。洋服と着物に着替えて、たくさんの写真を撮りました。孫の母親が3歳の時も、写真館で撮影を行いましたが、その当時とはまったく異なっています。最近は、結婚式の前に「前撮り」をしますが、それと同じような感じでしょうか。いろいろ動きや表情の変化の中で、次々と写真を撮っていかれました。高級デジタル一眼レフですから、見たママを撮ることができます。ジジバカ丸出しですが、素敵な写真がたくさん撮れました。さすがプロのお仕事ですね(残念ながら、孫の写真を公開することはできませんが)。撮影した後は、孫が住む近くのお宮さんへお参りに行きました。孫は、お父さん(義理の息子)と一緒にですが、きちんと作法通りに神様に榊を捧げることもできました。次の「七五三」は6歳の秋になります。4年後はまだ先のようですが、すぐにやってくるでしょうね。

敬老の日

◼︎昨日は敬老の日でした。以前は、老いた両親のための日だったように思いますが、その両親もともに亡くなり、自分自身に孫が生まれて私自身が還暦を超えると、今度は、私が感謝の気持ちを伝えてもらう日になっています。

◼︎昨日は敬老の日でした。以前は、老いた両親のための日だったように思いますが、その両親もともに亡くなり、自分自身に孫が生まれて私自身が還暦を超えると、今度は、私が感謝の気持ちを伝えてもらう日になっています。

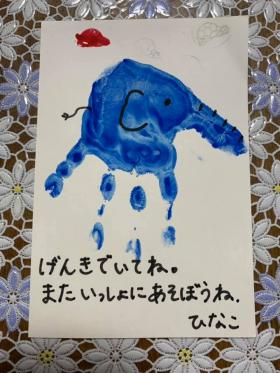

■このメッセージカードは、2歳になる孫娘がプレゼントしてくれたものです。通っている保育園で作ったようです。小さな手に絵の具をつけてカードにスタンプ。これは「象さん」ですね。まだ2歳なのでひらがなは書けませんが、孫の気持ちを両親(娘夫婦)が代わりにメッセージにしてくれました。私が79歳になる時、孫娘は成人します。その時までは、なんとか生きていたいと思います。大丈夫かな。

◼︎先ほど、両親がともに亡くなり、孫娘が生まれ…と書きました。これで完全に世代交代です。プライベートで世代交代したら、仕事でも世代交代しつつあります。これで自然です。ただし、「おじいさん」(老人)のカテゴリーに移り、健康面ではいろいろ心配になります、やはり。「人生100年時代」と政府は高齢者を煽りますが、「政府に頼らずに、いつまでも自力で稼いでくれよな」という裏のメッセージが聞こえてくるかのようです。というか、それが本音だと思います。まずは健康を維持すること、健康寿命を延ばすことが大切になります。あまり自信がありません。両親を看病・介護してきた経験があるからです。そんな簡単ではありません。両親は、息子である私に看病・介護されても当然と思っていたようですが、私が本格的に老人になった時はどう思うでしょうか。多くの同世代の皆さんは、子どもたちには世話になれないと、どこかで思っているのではないでしょうか。やはり、地域の中に、人の最期を支える「共助の仕組み」が必要だと思うわけです。さて、どうしたものか。今、地域にある様々な資源をつなげて、地域の中にその「共助の仕組み」を作れないだろうかと相談を受け、福祉の専門家、僧侶、様々な方達とそのデザインを考えようとしています。うまくいったら良いと思っています。

◼︎すみません。話が逸れてしまいました。昨日の敬老の日、孫のひなちゃんからカードをもらってとても幸せな気持ちになりました。ありがとう。ひなちゃん。

けんいちおじいちゃん

◼︎最近の体調ですが、良くなったり、悪くなったり…。背中の凝りが肩、そして首へと伝わり、頭痛が発生するのですが、ひどくなるとこの前は難聴から目眩が起きてしまいました。耳鼻科ではメニエール病との診断でした。ということで、首のストレッチに取り組んでいるのですが、それでもしんどくなることがあります。今日は、くしゃみや咳をした時に頭痛が発生するだけでしたが、昨日は、かなり調子が悪かったです。いろいろ経験してみてわかりましたが、動き回っている方が症状がひどくなりません。じっとデスクワークをしていると症状がひどくなります。仕事は、デスクワークが基本なので困りました。還暦を過ぎて、いろいろ身体にガタがきているのでしょうね。最近は運動もきちんとしていませんし。健康寿命を延ばすためにも、もっと日常生活でいろんな工夫をしなければなりません。80歳になった時に、初孫と一緒に、大津駅前のいつもの居酒屋「リヤん」に一緒に行くこと、それが人生の最終目標ですので、それまでは頑張らねばなりません(笑)。

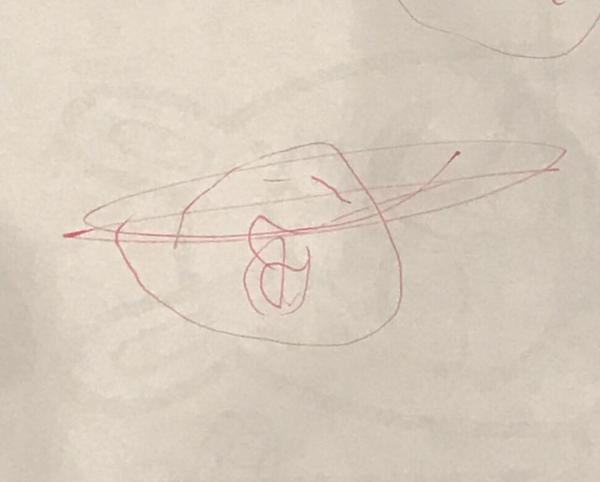

◼︎というこで、前振りはこれぐらいにして、ここからが本題。今日は孫の話です。facebookの方では、お友達限定ですが、孫のひな子(2歳4ヶ月)の成長の過程を、「ひなちゃん通信」として投稿してきました。多くの皆さんに「癒される〜」と好評だったのですが、孫の母親(娘)から「そろそろSNSにアップするのは…」と注文が入り、それもそうだなと素直に納得して「ひなちゃん通信」を終了しました。写真はアップできませんが、孫の成長を楽しみにしてくださっている皆さんに、ひさしぶりにひな子のことを投稿しました。ひな子が描いてくれた、私の顔です。母親が「これは誰?」と聞いたところ、「けんいちおじいちゃん」と答えたようです。おじいさんは、笑っていますね。ヘラヘラ。顔の周りを何かがグルグル回っています。酩酊しているのでしょうかね。孫はおじいさんのことをよくみているな〜。

孫の成長

◾️大変私的なことで恐縮ですが、孫に関連するエントリーです。孫のひな子が満2歳になりました。ついこの間、この世に生まれてきたばかりのように思うのですが、今は1人で滑り台をすべることができるし、たくさんの言葉を覚えていろいろ喋られるようにもなっています。「女の子の成長は早い…」とよく言われますが、本当にそうだよな〜としみじみ思うわけです。ひな子の母親である娘が、毎月、孫の写真をとってカレンダーにして送ってくれており、そのカレンダーを自宅の壁にぶら下げて飾っています。このような飾り始めた時は、当然のことながら、まだ枚数は少なかったのですが、2年間でこれだけの枚数になりました。上の方から眺めていくと、孫の成長のプロセスがよくわかります。

◾️昨日は、1日早くなりますが、自宅近くのレストランで、家族だけでお誕生日のお祝いをしたようです。娘によれば、ベルを鳴らして店員さんに来てもらい「ケーキください」と言えるし、ケーキのロウソクも自分で消せるらしいです。いいいですね〜。ひな子は保育園に通っていますが、今朝は保育園につくと、先生が「ひなちゃんお誕生日おめでと〜!」と出迎えてくれました。すると、ひな子も「ひなこお誕生日よ〜2歳よ〜〜!」と自分でも言っていたそうです。お誕生日が、自分にとって特別な日であることがわかっているのですね。というのも、保育園のお友達がお祝いしてもらうのを見て、自分の誕生日がやってくるのを心待ちにしていたからです。保育園のお誕生日会もとても嬉しかったようです。こういう話を娘に聞かせてもらって、おじいさんである私は、とても幸せな気持ちになれるのです。ありがたいことです。

◾️もっとも、今晩は、iPhoneのFaceTimeで、娘や孫のひな子と「テレビ電話」をしようとしましたが、慣れないというか、驚いた孫に泣かれてしました…(悲)。もう少し頻繁にあって、もうすこし頻繁にFaceTimewでやりとりが必要ですね。こう書いてしまうと、誤解をされてしまいそうですが、実際にあってしばらく時間が経つと、こんな風に仲良くなりますよ。この写真は、すこし前のことになりますが、娘の家族と一緒に神戸にある「アンパンマンこどもミュージアム神戸」に行った時に撮ってもらったものです。

◾️もっとも、今晩は、iPhoneのFaceTimeで、娘や孫のひな子と「テレビ電話」をしようとしましたが、慣れないというか、驚いた孫に泣かれてしました…(悲)。もう少し頻繁にあって、もうすこし頻繁にFaceTimewでやりとりが必要ですね。こう書いてしまうと、誤解をされてしまいそうですが、実際にあってしばらく時間が経つと、こんな風に仲良くなりますよ。この写真は、すこし前のことになりますが、娘の家族と一緒に神戸にある「アンパンマンこどもミュージアム神戸」に行った時に撮ってもらったものです。

稲刈り

◾️このプログでは、あまりにも個人的過ぎるかなと、あまり触れないようにしていますが、facebookでは週1回、孫の成長の様子を投稿しています。娘が孫の成長の記録を写真や動画に撮って送ってくれるからです。普段なかなか会えませんが、娘のおかげで孫の成長を見守りつつ楽しむことができています。ありがたいことです。スマホで簡単に写真や動画を撮ることができない時代、遠く離れた祖父母の皆さんは、孫の成長をどのように見守っていたのでしょうね。

◾️普段は写真や動画でしか孫の成長を見守ることができませんが、一昨日は、大阪で孫と遊んできました。祖父である私にとって、孫と接することは心の栄養をもらえるかのようです。これまでは、たまにしか会うことができないので人見知りをされていましたが、一昨日は、私に抱っこされても普通にしていました。やっと、慣れてくれたんでしょうかね。祖父とは自分にとってどういう人物なのか、まだ理解はできていないと思いますが、少なくとも危険な人物ではない、抱っこされても問題ないと思ってくれているのかなと思います。。

◾️昨日は孫の父方の親戚のお家で稲刈り作業があり、家族で手伝いに出かけていったたようです。去年も来ていますが、まだなんのことやらわからなかったでしょうね。今年は少しはわかるようになったかもしれません。親戚のお姉ちゃんにも、しっかり遊んでもらいましたし、おとうさんには、コンバインに乗せてもららいました。「せっかくだから、将来は、田植え機やコンバインも操作できる『農ガール』になっておくれ」と、おじいさんである私は思っています。

◾️写真は、娘が送ってくれたものです。facebookにも投稿しましたが、なかなか評判がよかったので、このブログにも掲載させてもらうことにしました。親戚のお姉ちゃんに手をつないでもらって、黄金色に染まった水田の中の一本道を歩いています。空の雲のコントラストや、一本道に伸びる親戚のお姉ちゃんと孫の影が、写真を印象深いものにしています。

孫と過ごしながら考えたこと

◾️一昨日と昨日、娘夫婦と孫娘のひなちゃんが、滋賀の我が家にやってきました。孫は1歳5ヶ月になり、いろんなことができるようになってきました。言葉も少しだけですが、話せるようになってきました。大人の言っていることも、ある程度わかっているようです。昼から保育園に通っていますが、保育園に通い、近い年齢の園児さんたちと一緒に過ごすことで、成長に加速度がついてきたように思います。単なる「ジジ馬鹿」と笑われるかもしれませんが。

◾️普段、大阪に暮らしている孫とは、たまにしか会うことができません。ということで、会うと必ずと言って良いほど、孫は人見知りをして泣くのでした。加えて、私は年寄りの男性で、眼鏡をかけて、しかも髭を生やして髪の毛も長い…。小さな子どもからすると「異形の人」なのかもしれません。今回も、また泣かれるのかな…と用心をしながら、少しずつ距離を縮めていきました。そのことが良かったのか、少しずつ慣れてきてくれました。写真のように一緒に歩くことも許してくれるようになりました(^^;;。こうやって孫と過ごしていると、本当に心が癒されますね。孫のことをとても愛おしく思います。自分の子どもを育てているときとは、やはりどこか気持ちのあり方に違いがある様に思います。自分の子どものときは、育てることに必死でした。自分自身のことについても必死でした。若い頃は、あまり余裕がありませんでした。

◾️孫たちが滋賀に滞在している間に、滋賀の老人ホームに入所している老母のところにも連れて行きました。母は寝たきりの状態で、認知的にも問題を抱えていますが、曽孫がやってきたことはわかる様でした。韓国の映画に、『祝祭』という映画があります(この映画のストーリーを紹介することはしませんが)>

この映画の中に、心身ともに弱り「小さく」なっていく祖母のことを心配する孫娘に、「それはおばあちゃんが、あなたに歳と知恵を分かち与えているからなのよ」と両親が説明するシーンがあります。私の目の前でも、曽孫は少しずついろんなことができる様になり、曽祖母は弱っていっています。母は、自分の曽孫に歳と知恵を少しずつ分かち与えているのでしょうかね。この映画「祝祭」のことは、韓国社会を研究されている方に教えていただきました。素敵な話しですね。では、祖父である私は、孫に何をわかち与えることができるのでしょうか。

◾️自分が子どもを育てている時には、心配しなかったことがあります。それは、「孫が大人になった時、どんな社会になっているのだろうか。その時、日本の環境は、地球の環境どんな状況になっているのだろうか」ということです。もちろん、私はもうこの世には存在していません。そういう点では、この様な心配については、「世代間倫理」という言葉とも関連しているのかもしれません。「世代間倫理」とは、子孫(将来世代も含む)の利益を保護するために現世代が一方的に負うべき義務について論じる倫理」のことで、特に環境問題との関連で使われる言葉です。孫が大人になった時のために、私たちはどの様な義務を背負っているのか。孫の時代のために、自分は何ができるのか。孫と楽しい時間を過ごすと同時に、その様なことを考えることが増えてきました。ただし、「世代間倫理」で言われるところの「現世代が一方的に負うべき義務」という表現よりも、「将来世代のために、何を贈ることができるのか」といったほうが適切かもしません。「義務」ではなく「贈与」です。世代を超えた義務関係に現世代が縛られるのではなく、将来世代のためにポジティブに何ができるのかという点に両者の違いがある様に思います。義務ではなく、贈与に基づく世代間倫理を構想することは可能でしょうか。私は、可能だと思います。

銀のスプーンとフォーク

■昨年の春に生まれた孫、もうじき11ヶ月目に入ります。最近、なんでも自分の手で食べたいと自己主張をするようになってきました。固形物はいいのですが、お粥なんかは難しいですよね。晩御飯の献立に納豆があった時、「触らせてくれないのならば食べない!」と叫んで⁈、手や口の周りが納豆だらけになってしまったようです。

■昨年の春に生まれた孫、もうじき11ヶ月目に入ります。最近、なんでも自分の手で食べたいと自己主張をするようになってきました。固形物はいいのですが、お粥なんかは難しいですよね。晩御飯の献立に納豆があった時、「触らせてくれないのならば食べない!」と叫んで⁈、手や口の周りが納豆だらけになってしまったようです。

■ということで、我が家のキッチンの吊り戸棚の奥から出てきたのが、このスプーンとフォークです。西欧には、「銀のスプーンをくわえて産まれてきた子どもは幸せになる(”born with a silver spoon in one’s mouth.”)」という言い伝えがあるそうですね。ということで、私が生まれた時にも、誰かがお祝いに銀のスプーンとフォークをプレゼントしてくれたようです。正確には、銀メッキのスプーンとフォークですけどね。ずいぶん前のことになりますが、おそらくは私の娘(孫の母親)が生まれた頃、このスプーンとフォークが実家から我が家に「移管」されていたらしいのですが忘れてしまっていました。取り出してみると、現在は上の左の写真のように黒くなっていました。ふと、孫に使ってもらおうと綺麗にしてみることにしました。沸騰したお湯に塩とアルミフォイルを入れて煮ると、電気分解でアルミに汚れが移ります。それだけでは、まだ汚れが残っているので、最後は練り歯磨きで仕上げました。すると、右の写真のようにピカピカです。このピカピカになったスプーンとフォークを、孫に送りました。まだきちんと使えないようですが、少しずつ練習をしてくれているようです。

■ところで、銀のスプーンとフォークから連想することといえば、中勘助の小説『銀の匙』ですね。孫が読んでくれるようになったらいいのですが、それはだいぶ先のことでしょう。たまたま、facebookのお「友達」の方が、「子どもたちが二歳くらいのころ、松谷みよ子の「おさじさん」という絵本が大好きだったことを思い出しました」とコメントしてくださったので、孫には、銀のスプーンとフォークと合わせて『おさじさん』(松谷みよ子)という絵本を送ってみました。まだ言葉がわからないのですが、娘が孫に読み聞かせしてくれているようです。

孫とふれあい、同級生と交流する

■正月、娘と孫娘のひなちゃんは風邪をひいてしまいました。残念なことに、滋賀に帰省することができませんでした。ということで、今日は日帰りで滋賀の我が家に遊びにきてくれました。私は、ひなちゃんに「人見知り」をされてしまうので、ひたすら「待ちの姿勢」で、ひなちゃんが自ら近づいて、私との距離を縮めてくれるのを待ちましした。まだ、抱っこを許してくれる関係にまでは至っていませんが、かなり仲良くなりました。おじいさんとしては、内心は、けっこう必死かもしれません(^^;;。離乳食もミルクも母乳も、そしてすりおろしたリンゴも、たくさん食べて飲んで、その後は我が家の中を探検していました。私は目撃していませんが、階段も1人で登ったようです。聞いてびっくりしました(さすがに、1人で降りることはできなかったようです)。

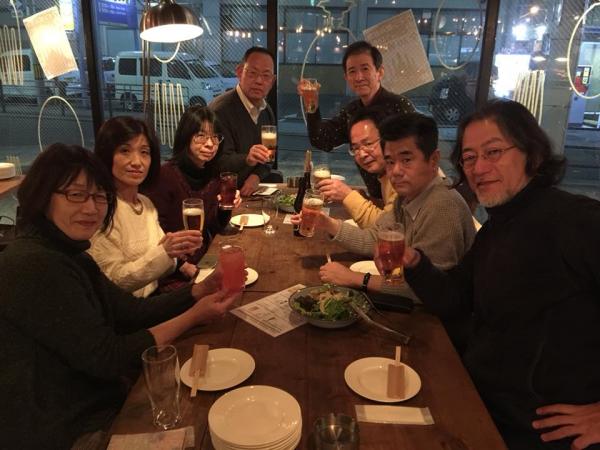

■娘の家族が帰宅した後は、大阪に移動しました。大阪の梅田…というよりも中津に近いお店で、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の同級生と後輩たちと一緒に新年会を楽しみました。同級生との新年会は、中国で働いている同級生か、フランスで働いている同級生か、そのどちらかが日本に帰国するときに開催しています。ほぼ、毎年、新年会を、そして同期会を開催しています。今回は、中国で働いている同級生が休暇で帰国したので、それに合わせて新年会を開催しました。みんな同じように歳を取っています。当たり前のことですが。自分の健康のこと、親の介護のこと、退職後のこと…。だいたい、こういう話題になってしまいますね。楽しい時間を過ごすことができました。これで、正月休みの予定はほぼ終了です。明日から、通常モードになります。