孫とゲーム

▪️お正月の2日、娘の家族が我が家にやってきました。ひさしぶりに会った孫(ひなちゃん&ななちゃん)たちは、それぞれが成長していました。姉のひなちゃん(小2)は、ボードゲームを大人と「ガチ」で対戦できるようになっていました。妹のななちゃん(4歳)も、それなりにゲームを理解して、姉のサポートのもとで参加して楽しめるようになっていました。当たり前なのでしょうし、じじ馬鹿かもしれませんが、孫の成長に驚いています。

▪️右の写真は、「UNO」を一緒にしている時のものです。娘の家族は夏と正月に我が家にやってきます。その時UNOをするのです。ただし、夏とお正月の年に2回しか「UNO」をしないので、ルールを忘れてしまいます。ということで、毎回ルールを孫のひなちゃんから教わっています。情けない話なのですが、孫からルールを教わることに、おじいさんとしては満足しています。

▪️昨年のお正月、ひなちゃんは「百人一首」がマイブームでした。放課後通っている学童保育の中で、いろいろブームがあるようなのです。ひなちゃんは、学童保育の中で、けん玉が得意になり、一輪車に乗れるようになり、「百人一首」も覚えました。上の句を聞いたら、すぐに下の句がわかるようになっているらしく、私などは歯が立ちません。で、今は何がマイブームなのかといえば、バスケットボールです。このお正月に、親戚の中学生のおにいちゃんからお古のバスケットボールを譲り受け、今はバスケットボールをしたくてしたくて、ワクワクしています。今、近くの公園で、両親(娘と義理の息子)と、叔父叔母(息子夫婦)と一緒にバスケットボールを楽しんでいます。息子は中高とバスケットボールの選手で、高校時代はインターハイの近畿大会まで行った経験があることから、ひなちゃんを指導できるのではないかと思います。ちなみに、おじいさんは、自宅待機です。

▪️休憩をしたあとは、奈良で義母を囲んでの新年会です。充実したお正月の三ヶ日でした。

2025年新年のご挨拶

▪️みなさま、新年あけましておめでとうございます。昨晩、ながながと「2024年度最後のご挨拶」を投稿して、翌日に今度は新年のご挨拶を、またまたながながと書かせていただきます。少し恥ずかしさが伴うわけですが…。

▪️今日は、珍しいことに、元旦から近くの神社に初詣に出かけました。普段は、2日か3日に初詣なのですが、今年は元旦です。こんもりとした森に囲まれた素敵な神社です。琵琶湖の南湖もよく見えます。今日は天気も良く、境内からは鈴鹿山脈の方までよく眺めることができました。こちらの神社では、健康安全を祈願しました。血糖値がきちんとコントロールできる生活ができるように、コントロールできる自分であり続けられるようにとお願いをしました。パンデミック、気候変動、災害、政治の不安定化、戦争の拡大…たくさんの心配事がある中で、自分の健康はまだ自分の責任でなんとかしていくことができます。今年も頑張ってHbA1cを低く維持できるように努めます。

▪️もうひとつ、別の神社にも初詣に出かけました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、私の住まいの近所にある農村、仰木の耕作放棄地で、農家と隣接する新興住宅地の住民とが協働し有機農業を行っていく、「耕作放棄地プロジェクト」に取り組んでいます。仰木にある神社では、このプロジェクトがうまく進捗しますように、無事に補助金を受け取ることができますようにと、お願いをしました。

▪️明日は、娘の家族が我が家にやってきます。孫たちと楽しい時間を過ごすことができればと思っています。娘の家族は我が家に宿泊します。翌日の3日には、昨年の秋に結婚した息子夫婦が我が家にやってきます。大人6人と孫2人で昼食を摂り、そのあとは全員で奈良に向かい、親戚の皆さんと一緒に義母を囲んで新年会を開きます。

▪️この年になると、自分の健康をできる限りきちんと維持し、そして日々のささやかな幸せに感謝しつつ過ごしていくことが大切だと思っています。そういう気持ちでいるせいでしょうか、中国の魏晋南北朝時代(六朝期)、東晋末から南朝宋の詩人、陶淵明の漢詩を解説する文庫をポチッと購入してしまいました。「『人生の節目』に沁みる」という帯の文言に引っ掛かってしまいました(たぶん…知らんけど)。冒頭は「帰去来辞」。高校生の時に漢文の授業で学びましたが、10代だった自分にこの漢詩の深い意味がわかるとはとても思えません。歳をとることで、陶淵明を味わえるようになったのですから、ありがたいと思わないといけませんね。

2024年最後のご挨拶

▪️2024年、SNSでリアルでおつきあいくださった皆様、本当にありがとうございました。お世話になりました。来年もどうかよろしくお願いいたします。

▪️今年の4月から前期高齢者2年目になりました。年齢を重ねると同時に経験も積み重ねていくことになります。そのような積み重ねから生まれる知恵のようなものを、いろいろな局面で活かしていけているような気がしています。しかし同時に、いろいろな局面で周りの若い方達に支えていただかねばならないことも増えてきているようにも思います。支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。

▪️今日は、なんとか大掃除をすべて済ませることができました。ギリギリセーフです。年越し蕎麦もいただき、今はNHK交響楽団の第九をテレビで鑑賞しながら、この投稿をタイプしています。

▪️写真は、奈良の東大寺二月堂そばの道です。2010年の大晦日に撮ったものです。その当時はまだ奈良に暮らしていました。奈良に暮らしていた時分は、大晦日の晩、家族と一緒に初詣に出かけていました。春日大社、東大寺二月堂、東大寺大仏殿と順番に初詣をしていました。当時、子どもたちは、まだ大学院生と学部生でした。懐かしいです。

▪️今年は、秋に息子が素敵な女性と結婚しました。さきほど、プロの写真家が撮ったたくさんの写真がLINEを通して息子夫婦から届きました。それらの写真を眺めながら、結婚式の時のこと思い出していました。そのような満ち足りた気持ちで、大晦日を迎えています。NHK交響楽団の第九も、第4楽章に入りました。ということで、皆様、良い年をお迎えください。

大津の街中で買い出し

▪️午前中は、締め飾りをドアに取り付け、大掃除の続きを行いました。そして、午後から大津の街中に買い出しに出かけました。大津の街中には、アーケードのある3つの商店街があります。その商店街を中心とした界隈にあるお店で買い出しをしました。まずは、有名な漬物屋の八百与さんです。こちらでは、ウリの長等漬け(奈良漬)と日野菜漬けを購入。

▪️次は、阪本屋さんへ。こちらでは鮒寿司とエビ豆を購入しました。お正月に子どもたちの家族が集まって来ますが、鮒寿司は私しか食べないのです。量をたくさん食べるものではないので、カットしたものを購入。それから、エビ豆を購入。孫たちに、滋賀県の郷土料理を楽しんで欲しいです。阪本屋さんでは、若旦那の内田真太郎くんと話もできました。エビがあまり漁獲できていなかったようだけど、エビ豆だけはなんとか商品として販売できたとのことでした。しかし、貝類については、内田くんの言い方では「全滅」。商品として販売する量は全く手に入らなかったようです。原因は色々あるのでしょうが、貝類が成長するのに必要な餌が不足していることを心配されていました。琵琶湖の漁業者はもちろんのこと、水産物を仕事にされている阪本屋さんのような食品加工業者さんも、琵琶湖の環境の変化が経営に直結してきます。

▪️そのあとは、平井商店さんに伺いました。以前ゼミの学生たちが湖西の農家の皆さんと平井商店さんを繋いでプロデュースした「純米吟醸 無濾過生原酒 北船路」を購入しました。ラベルの左端には、「村おこしプロデュース龍谷大学米づくり研究会」と書いてあります。この研究会、今はありませんが、当時ゼミ生たちが作った研究会でした。ただ、私の場合は持病のため、糖を含む日本酒は控えていますから、購入したのは4合瓶ではなく350mlの小さいものです。お正月にぐい呑み1杯程度、自分で自分に許そうと思います。残念ですが。私は飲めませんが、この投稿をご覧の皆さんには、この「北船路」を手に入れていただき、味わっていただきたいです。ぜひ。今日、平井商店では、ひさしぶりに杜氏でもある平井弘子さんと少しだけですがお話をすることもできました。嬉しかったです。

▪️最後は、千丸屋さんで、花がつおと利尻昆布を購入しました。お正月の間だけは、雑煮のお出汁をきちんととる予定にしています。使った利尻昆布は、冷凍してある山椒と一緒に炊いて佃煮にします。さあ、お正月に向けて、少し気分がアップしてきましたよ。

▪️今は、お正月の準備も、近くのスーパーマーケットでできるし、なんならネットの通販も使えます。そもそも、お正月のお節料理も自宅では作らず、買ってくる方が普通かもしれません。でも、高度経済成長期の頃、スーパーができるまでは、みなさん大津の街中の商店街界隈に食材を求めてやって来られていました。真っ直ぐに歩けないほどの人が行き交い、大晦日も夜中まで買い物客でいっぱいだったと…、そういうお話をいろんな方達からお聞きます。

▪️今、大津の街中にはたくさんのマンションが建設されています。よく知っていた場所が、突然、駐車場になっていて驚きます。そのような駐車場は、いずれマンションが建設されることになります。それは仕方がないところがあります。でも、そのようなマンションに転居されてくる方達から、ずっと愛される商店街になってほしいなと思っています。

年末

▪️今日は、大掃除の続きです。自分の書斎の断捨離が、まあまあできたので、今日はリビングルームの床の掃除。それから、風呂の掃除が90%完了。残り10%は明日ですね。明日は窓も拭かないといけませんし。

▪️それから、大津の街中にある乾物屋(千丸屋)さんに、昆布と花かつおを買いに行きます。お正月三ヶ日の雑煮用です。また漬物屋(八百与)さんでは、奈良漬を購入するつもりです。こちらのお店では奈良漬ではなく長等漬という商品名だったと思いますけど。お正月、我が家で鮒寿司を食べたいと思うのは私だけなのですが、鮒寿司屋(阪本屋)さんで少し買いましょうか。糖尿病になる前だったら、加えて大津の街中にある酒蔵(平井商店)さんに行って、昔は私のゼミの学生たちがプロデュースした「純米吟醸 北船路」を購入していたのですが、明日はどうしようかな。小さな瓶(350ml)だけ購入しようかな。お正月なので、ぐい呑みに1杯程度楽しみますか。

▪️ということで、お正月も目の前です。正月の2日は、娘の家族が我が家にやってきます。3日は、息子夫婦もやってきます。小さな家に大人が6人子ども(孫)が2人、8人で昼食を楽しみます。夕方は、全員で奈良に移動します。義母を囲んで親戚一同で新年会です。この新年会は、毎年恒例のパターンになっています。

大切な寄せ書き

▪️今日から大掃除を始めました。自分の書斎に溜まった書類や古い郵便物の処理。今から思えば、どうしてこんなのを大切に保存しているのだろうと思いますが、処分処分。スッキリします。それから、クローゼットも整理して、スペースを作り、溢れている鞄やリュックの類を収納しました。こうやって整理すると、「自分は鞄やリュックが好きなんやな」と呆れてしまいます。いずれ、これらも断捨離ですかね。

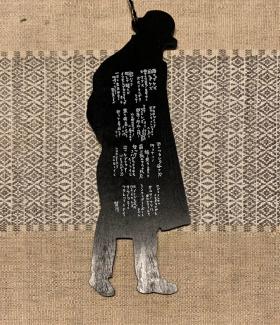

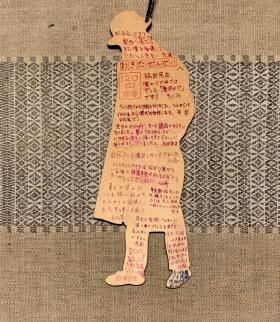

▪️そうやって整理していると、大切なものも出てきます。これ(写真)は、そのうちのひとつ。龍谷大学に2004年に赴任しましたが、それまで勤務していた岩手県立大学の学生の皆さんが龍谷大学に異動する際に贈ってくださったものです(シルエットは、宮沢賢治です)。2004年の2月21日の送別会の時にいただいたものだと思います。寄せ書きを読むと、県大にいるときも、学生さんたちといろいろやっていたことを思い出します。この寄せ書きにも「盛岡ゼミ」とか「キャリア研究会」が出てきます。「盛ゼミ」と「キャリ研」と呼ばれていました。懐かしいです。

▪️私が岩手県立大学に勤務していたのは、1998年の4月から2004年の3月までです。1993~2005年にかけて社会人になった世代のことを「氷河期世代」と呼んでいるようですが、ちょうど重なっています。龍谷大学に異動してから、親しかったみなさん全員とは繋がっていませんが、どうされているでしょうね。今は、45歳ぐらいかな。龍谷大学を退職したら、岩手県立大学時代学生だった皆さんにお会いしたいものです。

学生時代の部活の同窓会

▪️今晩は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の、私の前後の学年の方達のうち、滋賀県に居住されていか勤務されている方達が集まりました。というわけで、「関西学院交響楽団OB・OG会滋賀支部」(勝手に立ち上げましたが…)の「総会」です。今回は、卒業後、ずっとお会いしていなかった方も参加してくださいました。ということは、40年ぶりの再会ですかね。

▪️今晩は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の、私の前後の学年の方達のうち、滋賀県に居住されていか勤務されている方達が集まりました。というわけで、「関西学院交響楽団OB・OG会滋賀支部」(勝手に立ち上げましたが…)の「総会」です。今回は、卒業後、ずっとお会いしていなかった方も参加してくださいました。ということは、40年ぶりの再会ですかね。

▪️今日は、OB・OG会ですから当然なのですが、昔話に花を咲かせました。びっくりしたのは、参加された方の恋愛話でした。当時、オーケストラの活動を一緒にしていたのですが、ぜんぜーんそいうことを知らなかったからです。いろいろありますね。今日参加された皆さん、全員、還暦越えの皆さんです。一番下の方が、61歳。また、この飲み会を持ちたいと思っています。右の白黒写真は、今は還暦を超えた面々が現役の学生だった時のものです。前列、左から3人目は、私です。4回生の時は、コンサートマスターを務めていたので、偉そうに真ん中に座っています。私の右側は、学生指揮者です。4回生の後ろで交響楽団の団旗を持っている後輩も、昨日の宴会に参加されました。

▪️学生時代のつながり、この年になると大変ありがたいなと思います。まあ、ありがたいと思えること自体が幸せなことなのだと思います。そうそう、写真は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。たまには別の店にしようかなと思いましたが、結局、「利やん」になりました。

「びわ100」の写真をパネルにしてもらいました。

▪️先月歩いた「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100ファイナル」。「ファイナル」ということで、10年続きましたが、最後の大会でした。龍谷大学吹奏楽部OBの上道 郁夫さんと一緒にゴールした際、記念すべき瞬間を写真に撮ってもらったので、その写真をパネルにしてもらいました。

▪️先月歩いた「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100ファイナル」。「ファイナル」ということで、10年続きましたが、最後の大会でした。龍谷大学吹奏楽部OBの上道 郁夫さんと一緒にゴールした際、記念すべき瞬間を写真に撮ってもらったので、その写真をパネルにしてもらいました。

▪️全国各地で開催されるマラソン大会等でも同じだと思いますが、スタート地点、コース沿い、そしてゴール地点にカメラマンの方達がいて、参加者を撮影していきます。けっこう、大変なお仕事かなと思います。その写真は、後日、ネット上で確認することができます。必要な写真を希望すれば、希望のサイズで購入することができます。何枚も写真を購入しましたが、このゴールのシーンだけは、パネルに仕上げてもらいました。自分の書斎か研究室に飾っておくことにしようと思います。パネルの写真、向かって右側の上道さんはしっかり歩いておられますが、私はどうかといえば、ヨタヨタしているように見えますね。でも、これが限界でした。

▪️こういう形の写真の販売、ウォーキング大会やマラソン大会だけではないのですね。先日の息子の結婚式でも、カメラマン(女性でしたが)の方が式の前後も含めてたくさんの写真を撮ってくださいました。これは後日、パスワードを入力して関係者だけ見て購入すことができるようになるのだそうです。これはと思うものを数枚購入しようと思います。親族でもたくさんの写真を撮りました。スマホですが。それらの写真を親族のLINEグループのアルバムで共有しています。便利な時代になりましたね。

個人的なこと(2)

▪️昨日(11月16日・土)は、今年35歳になる息子の結婚式でした。神戸で結婚式を挙げました。ということで、結婚式の前日の金曜日に、息子たちが滋賀に暮らす私たちに配慮して、神戸のメリケンパークの近くにあるホテルをとってくれました。そういう配慮までしてくれるようになったということですね。ありがたいことです。夕食は、神戸の中華街である南京町は観光客が多いということで避けて、JR元町駅の少し北にある上海料理のお店で食事をしました。奮発しました(これはもちろん自腹)。とても美味しくいただきました。そのあとは、ひっ…さしぶりに、ポートタワーに登りました。神戸の夜景を楽しみました。

▪️昨日(11月16日・土)は、今年35歳になる息子の結婚式でした。神戸で結婚式を挙げました。ということで、結婚式の前日の金曜日に、息子たちが滋賀に暮らす私たちに配慮して、神戸のメリケンパークの近くにあるホテルをとってくれました。そういう配慮までしてくれるようになったということですね。ありがたいことです。夕食は、神戸の中華街である南京町は観光客が多いということで避けて、JR元町駅の少し北にある上海料理のお店で食事をしました。奮発しました(これはもちろん自腹)。とても美味しくいただきました。そのあとは、ひっ…さしぶりに、ポートタワーに登りました。神戸の夜景を楽しみました。

▪️私は神戸出身ですが、私の記憶にある夜景とは全く異なっています。私の記憶は、阪神淡路大震災の前の記憶ですから。今は、たくさんのタワーマンションがニョキニョキと建設されています。これからは、都市計画で規制されるようなのですが。それから、六甲山系の電飾。市章山と碇山の電飾はもちん知っていました。子どもの頃からありましたから。でも、北前船の電飾が1989年にできていたとは知りませんでした。神戸を離れたのが1983年ですから、そのあとは生きていくことに必死で、故郷の神戸のことをあまり考える余裕がありませんでした。

▪️翌日の午後、海の見える洋館「ジェームス邸」で、息子の結婚式が行われました。人前結婚式で、ご臨席くださったのは、新郎新婦の親戚20数名の皆さん。こじんまりとした結婚式ですが、新郎新婦の気持ちがすごくこもった素敵な結婚式でした。私は新婦の叔父様にワインを注がれ、調子に乗っていただいてしまいましたが、例の最後の「新郎の父の挨拶」も、きちんと行うことができました(たぶん…)。残念ながら写真は載せられませんし、自分の息子なので、こんなことを言うのはどうかなとは思いますが、美男美女のカップルです。見惚れてしまいました。親バカですね。でも、親業も昨日が最後になりますから。

▪️以前、「個人的なこと」という投稿をしました。息子の姉の結婚式についての投稿です。2015年11月27日の投稿です。姉の結婚式を「個人的なこと」という題名で投稿したので、今回は「個人的なこと(2)」として投稿しました。

トイレットトレーニングの写真

▪️来月、息子が結婚することになりました。海の見える神戸の結婚式場で式をあげることになっています。今は、お相手の女性と一緒に、結婚式の準備をしているようで、昨日は、ひさしぶりに帰省してきました。結婚式では2人の子ども時代の写真が必要なのだそうです。式場の各テーブルに、2人の幼い頃からの写真を編集した小さなアルバムが置かれるのだそうです。

▪️来月、息子が結婚することになりました。海の見える神戸の結婚式場で式をあげることになっています。今は、お相手の女性と一緒に、結婚式の準備をしているようで、昨日は、ひさしぶりに帰省してきました。結婚式では2人の子ども時代の写真が必要なのだそうです。式場の各テーブルに、2人の幼い頃からの写真を編集した小さなアルバムが置かれるのだそうです。

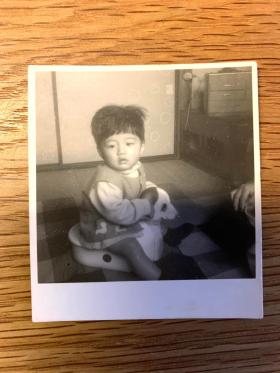

▪️何冊もある子どたちのアルバムは、普段は押入れの奥に入れてあります。昨日は久しぶりに、息子のためにアルバムを出してきました。アルバムに整理した写真以外にも、未整理の写真がたくさんあります。そのような写真を眺めながら、子どもたちが小さい頃の時のことを思い出しました。そこには、若い頃の自分も写っていました。まだ30歳代の頃の自分です。懐かしいという気持ちもありますが、もう少し複雑な気持ちがそこには入り混じっているように思いました。それは、自分自身の老いと関係していることなのかなと思います。

▪️未整理の写真の中には、私がまだ赤ん坊の頃の写真が混じっていました。オマルに座らされているのは私です。まだ1歳だと思います。トイレットトレーニング中でしょうか。今は、1歳になったからといってトイレットトレーニングをすることはないと思いますが、当時は、まあこんな感じだったのだと思います。自分で言うのはどうかなとは思いますが、「可愛らしい健一くん」だと思います。その健一くんは、66歳のおじいさんになりました。65年の時間が経過しました。