赤

▪️昨日、我が家に届いたものです。まず左側。親戚から頂いたイチゴです。奈良のイチゴです。みずた農園の「まほろばいちご」と入れてある箱には書いてありますね。大粒で甘いです。で、甘いとなると、ちょっと構えてしまいます。イチゴの果糖が…。だから、むしゃむしゃ食べずに、一度に2つ程度、血糖値を気にしながら、遠慮しながらいただいています。

▪️昨日、我が家に届いたもの。今度は右側。赤い「cafemug」です。真空断熱層のある金属製のマグカップです。蓋付きです。faebookのお友達であるMさんが投稿されているのを見て、私もポチッと衝動買いしました。Mさんは、私が学生時代、私が所属していた学生オーケストラによくエキストラでお越しいただいていました。ところで、家にもタンブラーがあるということがわかりました。ということで、どちらが保温力に優れているのか実験してみました。このタンブラーは断熱材としてプラスチックが入っているようなのです。同じ沸騰したお湯を入れてみて触ってみると、タンブラーの方が暖かく感じます。ということは、あまり保温できていないということなのかな。きちんと確認しようと、温度計で計測してみました。プラスチックのタンブラーは70℃になっていましたが、右の赤い「cafemug」は85℃でした。赤の勝ちです。自宅で重宝しそうです。

▪️年度末で仕事に追われて、書斎にこもっているのですが、Facebookとイチゴと「cafemug」に、気持的にですが「逃避」しています。

鼻歌検索

▪️「あの歌の曲名はなんやっかな〜、歌の一部しかわからへんわ〜」という場合はどうしたらいいんでしょう。調べみるとGoogleが簡単に教えてくれることがわかりました。「こんなの常識の部類やん」と多くの皆さんに言われそうですが、私は初めて知りました。以前は、鼻歌で検索できるアプリがあったように思うのですが、仕組み的には同じなのかな。その辺り、よくわかりません。こういうことらしいです。「鼻歌検索では、歌われた曲のメロディーの固有の特徴を抽出し、機械学習モデルで「指紋」(数列)に変換。Googleのデータベースに登録された、鼻歌やハミング、口笛から生成された「指紋」と照合することで検索を実現する」。AIの技術なのでしょうね。

▪️やり方は簡単です。スマホでGoogleを立ち上げ、「マイク」のアイコンをタッチして、「曲の選択」をタッチ。そこでフフフンと鼻歌を歌うと、すぐに教えてくれ流のです。今回、Googleが教えてくれた曲名は「白銀は招くよ」でした。メロディーが頭に浮かんできても、歌詞は一部しか浮かんでこなかったのです。しかし、頭の中に浮かび上がってきたのは、ダークダックスさんでした。早速、YouTubeで検索してみると、動画が出てきました。動画を拝見すると、間違って記憶していたことに気がつきました。私の記憶にあるのは「エーヤッホー」でしたが、そうではなくて「ヤーヤッホー」でした。しかも、この歌はもともとは映画なんですね。トニー・ライザーですって。オーストリアのスキー選手。この方のお名前は存じていましたが、映画のことまでは思い出せませんでした。ダークダックスのパクさん、マンガさん、ゲタさん、ゾウさん、それからトニー・ライザーさんも亡くなってしまいましたね。この「白銀は招くよ」をダークダックスが歌い始めたのは、私が1歳の時の1959年のようです。wikipediaで恐縮ですが、以下のように説明されています。

『白銀は招くよ!』 12 Mädchen und 1 Mann (1959年)

主演であり、主題歌は(原題「Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt」。邦題は同じく「白銀は招くよ」)が日本で大ヒットし、日本語の歌詞も作られ、日本の歌手達にも歌われた。また、「みんなのうた」(NHK)でも紹介されたり、「第22回NHK紅白歌合戦」では当時1972年札幌オリンピックを翌年に控え、有名なウィンターソングとしてダークダックスの出場曲にもなった。近年では「そう言えば あの時このうた」(NHK BS-2)でも放送された。今でも日本ではそのメロディーが広く知られている。

▪️なるほど、私が記憶の井戸からメロディーを汲み上げてきたのは、大ヒットしたからなんですね。具体的な体験や記憶と結びついていませんが、このメロディーは、何か幸せな気持ちにさせてくれるのです。で、このGoogleの鼻歌検索ですが、「ほんじゃクラシックはどうや年」と思って歌ってみました。マーラー交響曲第2番「復活」の冒頭、ドヴォルザーク交響曲第9番「新世界」の冒頭、プロコフィエフの「ピーターと狼」の有名なフレーズ、全部ダメでした。でも、ショスタコーヴィチ交響曲第5番4楽章の冒頭は理解してくれました。歌い方が下手くそなんですかね。

▪️もう1曲。「長年の謎」が鼻歌検索で解決しました。何十年もの間、時々、この曲のサビの部分のメロディーが頭の中に浮かんできたのでした。でも、女性の歌手であること、特徴のある歌声ということしかヒントがありません。せめて歌詞がわかったら調べることもできたのでしょうが…。それが今回は、鼻歌検索で一発で解決しました。柴田まゆみさんというフォークシンガーの「白いページの中に」という曲でした。調べてみました。1978年に開催された第15回ヤマハポピュラーソングコンテスト(通称ポプコン)で入賞した曲でした。この時は、長渕剛さんも「巡恋歌」で入賞されています。この「白いページの中に」は、ポプコンと関連するラジオ番組「コッキーポップ」のオープニングに流れていたようです。たぶん、この番組を通して記憶するようになったのではないかと思います。ただ、柴田さんは、この1曲だけで芸能界を引退されていました。その後の曲はありません。知らなかったな〜。

▪️柴田まゆみさんは、私と学年は同じだということも今回初めて知りました。引退後は、ずっと音楽の世界から離れておられたようです。近年はご病気もされたようですが、友人の皆さんと一緒に初ライブを開催されたことが神戸新聞のネット記事になっていました。この記事では、そのライブの様子をYouTubeで視聴できます。

防災訓練

▪️今日は、暮らしている地域の自治会の防災訓練でした。訓練の内容は、①避難行動訓練、②安否確認訓練、③AEDを用いた救護訓練、④簡易担架の作成・搬送訓練でした。雨が降ったり止んだりで、開催できるかなと心配していましたが、予定通り開催されました。訓練は、自治会の主催ですが、消防署の職員の方達が講師してくださいました。ありがとうございました。

▪️今日は、暮らしている地域の自治会の防災訓練でした。訓練の内容は、①避難行動訓練、②安否確認訓練、③AEDを用いた救護訓練、④簡易担架の作成・搬送訓練でした。雨が降ったり止んだりで、開催できるかなと心配していましたが、予定通り開催されました。訓練は、自治会の主催ですが、消防署の職員の方達が講師してくださいました。ありがとうございました。

▪️この防災訓練の冒頭の①では、「全員無事」を道路から見えるところに掲出することになっていました。まだ、正式の「全員無事」カードがないので、とりあえず紙に印刷したものです。全世帯にカードを用意しようとすると、それなりに費用がかかるから…らしいです。最近、災害時に黄色いハンカチを掲げる取り組みをしている地域がありますが、あれと同じことなのかなと思います。

▪️ ③のAED を使った訓練ですが、講習用の模型を使ったものでした。しかも、実際に自分でやっみるのではなく使い方の説明を受けるという感じかな。大学で何度か訓練をしましたが、年1回はAEDの訓練を自分でやっておかないと、いざというときに対応できないんじゃないのかなと思ってきました。だから、できる限り訓練を受けるようにしています。あと、参加者から、「そもそも、近くのどの場所にあるのでしょうか」という質問が出ました。これも普段よくわかっていないといけません。ネットには、「日本全国AEDマップ | 全国のAED設置場所マップ」というものがあります。これも参考になりますね。

▪️でも、AEDよりも大切なのは、胸骨圧迫(心臓マッサージ)ですね。これは、訓練用のピンク色のハートが置かれていました。それをきんと押せれば、ピューという音がします。なかなか力がいります。救急車がやってくるまで(8.5分~9分)、この胸骨圧迫を継続しなければなりません。1人では難しいように思います。何人かで交代するのであれば、なんとかなるかな。

▪️ 1人の方が倒れて心臓が止まっている場合、救急車を呼んでくれる人(途中で胸骨圧迫を交代してくれる人)、近くのAEDを取りに行く人、自分も含めて3人が必要になります。どうしたものでしょうね。例えば、家の中で心房細動で意識がなくなったら、お一人だとまず助かりませんね。お二人でも、お二人とも高齢者だったら対応が難しいかもしれません。訓練の時のようにはいきそうにありません。さあて、困ったなと思いましたが、でも、アップルウォッチは、離れた家族に通知をしてくれるようですね。なるほどな〜。

吹き流し

▪️建築家の秋山東一さんとは、最初はプログを通しての交流の中でお知り合いになりました。おそらく2005年頃からでしょうから、もう19年目になるのかな。その秋山さんが、先日facebookに「吹き流し」に関して投稿されていました。

▪️吹き流しというと、私などは、5月の「端午の節句」の際に鯉のぼりと一緒に揚げるものが頭に浮かんできますが、そういえば、道路や空港などでも見かけますね。あれは、離れた場所からでも吹き流しを揚げた場所の風の強さや向きを知るために設置されているわけですが、途中で折れるようになっていて、その折れ曲がり方で風の強さがわかるようです。秋山さんの投稿の吹き流しは、紅白で構成されていますが、どこで折れるのかにより、風の強さがわかる…そのような仕掛けになっているようです。知らなかったなあ。

雑煮椀

▪️ 私が使っているお雑煮のためのお椀です。プラスチックではなく、木製です。そして本物の塗りです。残念なことにどこの塗りなのかよくわからなくなってしまいました。東北地方であることは間違いありません。おそらくは、鳴子塗りだと思うんだけど…。今から20数年前、自分へのご褒美として記念に買いました。荒々しい削り方や、漆を塗る刷毛の勢いを感じるところが、素敵だと思っています。民藝、よくわかっていませんけどね。

▪️ 私が使っているお雑煮のためのお椀です。プラスチックではなく、木製です。そして本物の塗りです。残念なことにどこの塗りなのかよくわからなくなってしまいました。東北地方であることは間違いありません。おそらくは、鳴子塗りだと思うんだけど…。今から20数年前、自分へのご褒美として記念に買いました。荒々しい削り方や、漆を塗る刷毛の勢いを感じるところが、素敵だと思っています。民藝、よくわかっていませんけどね。

▪️毎年、お正月の三ヶ日の朝は、このお椀でお雑煮をいただいてきました。餅の数は2つ。そしてお代わりをしてもう1つ。朝から3つはいただいていました。しかし、今は血糖値の上昇を注意をしていますので、大好きな餅も1つだけにしています。昔は、まずはお雑煮からいただいていましたが、今は、生野菜のサラダをいただき、その上で、まずは膾(なます)、ささがき牛蒡、菊花蕪等の野菜系からいただき、そのあとはタンパク質系のもの、黒豆や伊達巻も少しだけ、そして最後に餅です。それも、少しずついただいています。

▪️私はお節料理大好きなのですが、保存食のため砂糖も塩もたくさん使います。糖を体外に排出して血糖値を下げる薬や、血圧を下げる薬を毎日飲んでいる身としては、お節料理や餅は控えめにしなければなりませんが、まあ仕方がありませんね。最近は遠ざかっている日本酒も、元旦と二日はほんの少しだけいただき(0.3合程度)、正月気分を味わいました。今日は、親戚との新年会。明日から仕事です。

丸メガネの調整

▪️昨日は、「滋賀県環境審議会自然環境部会」の後、京都の伏見大手筋商店街の近くにある「京都メガネ館本店」さんへ。10月の「琵琶湖チャリティー100km歩行大会」で完歩できたのは良いのですが、雨の中のウォーキングということもあり、疲労と混乱の中でメガネをなくしてしまいました。ということで、いつもの丸メガネを新調しました。ところが、微妙に具合が悪いのです。メガネのツルの長さが、頭の大きな私にはあっていなかったのです。このツルの曲がった部分が、耳にうまくかからないのです。耳にかけると、見えにくくなってしまうのです。頭が大きいから…。ちょっと悲しいです。

▪️昨日は、「滋賀県環境審議会自然環境部会」の後、京都の伏見大手筋商店街の近くにある「京都メガネ館本店」さんへ。10月の「琵琶湖チャリティー100km歩行大会」で完歩できたのは良いのですが、雨の中のウォーキングということもあり、疲労と混乱の中でメガネをなくしてしまいました。ということで、いつもの丸メガネを新調しました。ところが、微妙に具合が悪いのです。メガネのツルの長さが、頭の大きな私にはあっていなかったのです。このツルの曲がった部分が、耳にうまくかからないのです。耳にかけると、見えにくくなってしまうのです。頭が大きいから…。ちょっと悲しいです。

▪️ということで、調整をしてもらいました。この曲がったセルロイドの部分を温めて柔らかくして、耳にかかる曲がった部分を少し後ろにしてもらったのです(伝わりますかね…)。今度はうまく調整していただくことができました。めでたし、めでたし。写真は、調整する以前のものです。影も入って、ちょっと不思議な感じに撮れたので、貼り付けてみました。

丸眼鏡のこと

▪️今月の14日・15日に2日にわたって開催された「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の第2チェックポイントあたりで、眼鏡を紛失してしまいました。いや、ほんまに、とっても不思議なのですが、眼鏡がなくなってしまったのです。休憩するときに、眼鏡を帽子の上に乗せていたはずなのですが、気がついたときには帽子の上にはなかったのです。仕方なく、読書用の眼鏡を使って、残りの距離、50kmほどを歩きました。100kmを歩くために、できるだけ荷物は軽くしようと、この読書用の眼鏡は持っていくかどうか悩んだのですが、なんとなく持っていった方が良いかなと、リュックの中に入れたのです。もし、リュックに入れていなかったら、眼鏡なしで夜中の道を歩かねばなりませんでした。

▪️私は、2つの遠近両用の丸眼鏡を使ってきました。同じ遠近両用眼鏡なのですが、遠くにピントが合うものと、近くにピントが合ものを使いわけているのです。そのうちの遠くにピントが眼鏡が「蒸発?!」してしまったのです。残りの、読書用に使っていた近くにピントが合うものでも、日常生活が困るわけでも、車の運転ができないわけではないのですが、やはり少し具合が悪いわけです。

▪️ということで、新しい眼鏡を作りました。以前と同じフレームです。丸眼鏡。もう丸眼鏡じゃないと困るような感じです。人格と一体化しています。私がお世話になっている眼鏡店は、伏見区にある京都眼鏡館さんです。ここで、いつも丸眼鏡を作っていただいています。こちらの眼鏡店は、丸眼鏡研究会という団体にも所属されていて、丸眼鏡愛好者のために、そして私のような頭のでかい者でもおかしくならないような、特別なフレーム等を提供してくださっているのです。今回も、以前使っていたのとほぼ同じモデルのフレームです。今日は、夕方から大学の評議会があったので、昼過ぎから出掛けて、注文していた新しい眼鏡を手に入れました。これで一安心です。写真の左の方ですが、丸眼鏡を購入した方達にサービスで提供しているレンズを拭く布です。丸眼鏡の拭き方が説明してあります。

▪️ところで、今回、眼鏡を作るにあたって検査をしていただいたのですが、視力が少し良くなっていました。どうしてなのかな。これも老化の一つでしょうか。そういえば、これまでの眼鏡だと何か度が合わないような感じになっていたのです。そうそう、身体の老化ということでいえば、定期健康診断でびっくりしたことがあります。身長が1.4cm縮んでいたのです。高校の時以来、身長は178.5cmだったんですが…。

世界農業遺産のファイルとお仕事

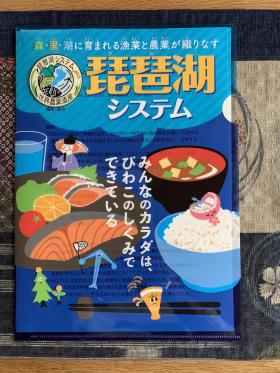

▪️先週の土曜日、滋賀県庁職員の方たちとの懇親会を持ったことを投稿しました。その懇親会が始まる直前に、「世界農業遺産」を担当されている部署の職員さんから、このファイルをいただきました。素敵なファイルですね。「みんなのカラダはびわこのしくみでできている」。地産地消的な考え方からすれば、当然、こういう主張になりますよね。

▪️先週の土曜日、滋賀県庁職員の方たちとの懇親会を持ったことを投稿しました。その懇親会が始まる直前に、「世界農業遺産」を担当されている部署の職員さんから、このファイルをいただきました。素敵なファイルですね。「みんなのカラダはびわこのしくみでできている」。地産地消的な考え方からすれば、当然、こういう主張になりますよね。

▪️ちなみな、このファイルに描かれている手前の赤みの魚ですが、琵琶湖の固有亜種で「琵琶湖のルビー」と呼びれているビワマスだと思います。奥の方のうおの切り身、これはニゴロブナで作った鮒寿司でしょうね。上に飯(いい)がついていますから。それから、右側のご飯、なんだと思いますか。このご飯は「魚のゆりかご水田」で作れられたお米のご飯ですね。ご飯の上にはピンクの揺かごが描かれています。よく見ると揺かごの中は水田でうおが飛び跳ねていますね。捕虫網を持っている青いもの、これは琵琶湖に設置される琵琶湖の伝統漁法「魞漁(えりりょう)」を表しているのでしょう。ということは、これは捕虫網ではなくて、魚を掬いとる綱かな。どうなんでしょう。下のクリスマスツリーのようなものはなんでしょうね。今度、職員さんに聞いておきます。

▪️このファイルの中身なんですが、この世界農業遺産に関連するお仕事の依頼でした。まだお引き受けするかどうかわかりませんが、基本的には前向きに考えていこうと思っています。近いうちに、このブログでもお知らせすることができるのでなはないかと思います。

日傘

▪️私がまだ学生の頃、キャンパス内で日傘を指している学生はほとんどいませんでした。たまに、女子学生が日傘をさしているのを見かけました。それぞれ、個人の考え方があるわけですが、ほとんど日傘をさしている学生はいなかったので、目立ちました。もちろん、男子学生が日傘を指しているということはありませんでした。その頃、日傘をさすのは中高年の女性だったように記憶しています。

▪️私がまだ学生の頃、キャンパス内で日傘を指している学生はほとんどいませんでした。たまに、女子学生が日傘をさしているのを見かけました。それぞれ、個人の考え方があるわけですが、ほとんど日傘をさしている学生はいなかったので、目立ちました。もちろん、男子学生が日傘を指しているということはありませんでした。その頃、日傘をさすのは中高年の女性だったように記憶しています。

▪️あれから40年。いま、キャンパスの中で日傘をさして歩いている人は珍しくはありません。女性事務職員の方たちの多くは、日傘をさして建物の間を移動されているように思います。学生でも、日傘をさしている人たちが結構な割合でおられます。男子学生の日傘も珍しくありません。多くの学生さんたちは、日焼けも気にされています。日焼け止めを丁寧に塗っておられるようです。課外活動で運動をしている人たちは違うのでしょうが、そうでない人たちは男女を問わず色白のように思います。私の頃は、夏はむしろ日焼けして色黒になりたいと思っていたのですが、時代は変わりました。

▪️今の学生さんたちは、小学生の頃、日焼けしないようにラッシュガードという水着を着ておられたのではないでしょうか。昔は、夏には、日焼けをしているのが普通でした。しかし、その後、日焼けについては健康上の問題が指摘されるようになりました。そして、最近は、地球温暖化を背景として毎年のように夏は灼熱地獄になります。このような状況では、誰しもが日傘をさしたほうが良いように思っています。

▪️というわけで、私は、昨年から日傘を使うようになりました。アウトドアメーカーのmont-bellの製品です。「このmont-bellの日傘は優れものだ」と、多くの知り合いの方たちが言っておられたので、私も使ってみることにしたのです。通勤時の朝夕は日傘の必要性は感じませんが、暑い昼間は、特に10時から16時までの間は。この日傘があったほうが良いと思います。私は頭の上の髪の毛が心細くなってきているので、強い日差しが頭頂部に降り注ぎます。ヒリヒリします。そのような日差しをシャットダウンしてくれます。助かります。もちろん、足元からの照り返しの熱は避けられませんが。