ドキュメンタリー映画「カレーライスを一から作る」

■食事の前に「いただきます」と言いますね。私自身は、そういう習慣を随分前に無くしてしまっています。幼い頃、「いただきます」の意味を、料理を作ってくれた方、その食材を作ってくれた方、採って/獲ってきてくれた方、そういう方達への感謝の気持ちを表すことなのだと聞きました。道徳的な教育の一環でしょうか。しかし本来的な意味は、動物や魚、そして野菜の命を、私が生きていくために犠牲にする、自分の命に変えていく。そのことへの深い感謝の気持ちなんだと言います。この映画は、そのような「命をいただく」ことを実践した学生たちのドキュメンタリーです。

■このドキュメンタリー映画に登場する関野さんは、私がとても尊敬する探検家です。アマゾンの探検、そして「アフリカに誕生した人類がユーラシア大陸を通ってアメリカ大陸にまで拡散していった約5万3千キロの行程を、自らの脚力と腕力だけをたよりに遡行する旅『グレートジャーニー』」に取り組まれたことでも有名です。その関野さんは、現在、武蔵野美術大学で文化人類学を講義されています。以下は、この映画の内容です。公式サイトからの引用です。

そんな関野が2015年に始めたのが、「カレーライスを一から作ってみる」という試み。野菜や米、肉、スパイスなどの材料をすべて一から育てるというこの途方もない計画に、学生たちと取り組んだ。

この映画は、種植えからカレーライスが出来上がるまでの9か月間の記録である。

「カレーライスを一から作る」。

関野の狙いは、「モノの原点がどうなっているかを探していくと社会が見えてくる。学生たちにはカレー作りを通して色々なことに“気づいて”もらいたい」ということ。

集まった数十人の学生たちは、知らないことや慣れないことばかりの現実に悪戦苦闘しながらも、野菜や米、家畜を一から育てていく。思っていたよりも生育が遅い野菜を見て「化学肥料を使ってもいいのではないか」「いや、使うべきではない」と意見が分かれたり、一所懸命育てるうちに鶏に愛着がわいてしまい、「殺すのを止めよう」「いや最初から食べるために飼ったのだから屠るべきだ」と議論が巻き起こったり…。

これは「命を食べて生きる」という、人間にとってごく当たり前で、基本的な営みを見つめ直すドキュメンタリー映画である。

■関野さんが探検を通して私達が暮らす現代社会の抱える問題について考えてこられた方です。その関野さんはこう考えます。「モノの原点がどうなっているかを探していくと社会が見えてくる。学生たちにはカレー作りを通して色々なことに“気づいて”もらいたい」。現代社会で私たちは、様々や制度や技術が複合した複雑なシステムに包まれて生きています。「モノの原点」が見えません。もしその「モノの原点」を確認すると、自分たちの生きること、そして存在することの原点も見えてくるかもしれません。

■予告編の動画の中で、ある学生が「われわれは命について勉強してるいのに、飼育している鳥を殺してもいいのか?」と問題提起をしますが、関野さんは「食べるために飼ったんだよ」と一言。動画の最後では、1人の女子学生が「人って残酷でよくわからない生き物だな」と言っています。そうですね。鳥が肉になってしまうと平気に食べられるのにね。本当に。しかし、それでも生きていかねばならない。人間とはそういう存在です。そういう自分を直視することは、辛いですけど。おそらくこのドキュメンター映画の学生たちは、「いただきます」の言葉の本当の意味を、心の底から、体の芯から理解できるのではないでしょうか。関西でも上映されるようです。4月以降であれば、色々忙しい仕事が終わっているので観にいくことができそうです。

記録映画「鳥の道を越えて」

▪︎朝日新聞には「ひと」という欄があります。15日は、「ふるさとの鳥猟文化を記録する映画を撮った」今井友樹さんが紹介されていました。今井さんの故郷は、岐阜県の東白川村です。東白川村のある東濃地域(岐阜県の東の地域)では、鳥の群れをおとりで呼び寄せる「カスミ網猟」が古くから伝わっています。もちろん、現在では違法です。今井さんは、消えてしまった「カスミ網猟」に関する記録映画「鳥の道を超えて」を撮りました。その作品が、昨年のキネマ旬報ベストテンの文化映画作品賞に選ばれたようです。

▪︎私も、年に数回、岐阜県の東濃地方に行きます。私のばあいは、中津川市です。この土地の人たちからは、しばしば鳥猟の事を聞いてきました。そういうこともあって、今日の「ひと」の記事を読んでちょっと興奮しました。記事のなかに、「風土に根付いた庶民の生活文化を記録することが、日本の未来につながると確信した」とありました。その通りだとおもいます。この記録映画「鳥の道を超えて」、どこかで観ることができればいいなと思います。

【追記】関連情報です。

北陸地方における鳥猟文化の変遷に関する研究

農、漁、猟- 生活者にとっての本業とは何か? 水田漁撈とカモ猟からみる生業と自然の関係

軍艦島 4K (Ultra HD) - Battleship Island

■以下は、この動画の解説です。

軍艦島アーカイブス https://www.facebook.com/battleshipis…

かつて炭鉱の島として栄え1974年に閉山、無人化した長崎市端島(通称・軍艦島)。「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」の構成資産として、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の2015年世界文化遺産登録へ推薦されています。建物の老朽化で危険なため、長崎市は端島の見学範囲を制限して一部のみを公開。今回、西日本新聞社は同市から特別な許可を得て、4Kカメラやドローンを使用し島内の様子を記録しました。

- 企画・制作 -

西日本新聞社/メディアプラネット

- スタッフ -

プロデューサー:林隆広

ディレクター:永川優樹

ドローン空撮:九州空撮隊

音楽:関口シンゴ(origami PRODUCTIONS)

■よくわからなかってので調べてみましたが、4Kカメラとは、超高解像度で撮れるカメラのようです。ドローンもよくわかりませんでした。無線で操縦する、小さなヘリコプターのようなものなのかな。この2つを使うことで、人間がカメラをもって撮るのとは異なる画像が撮れているようです。このドローン、使ってみたいですね〜。

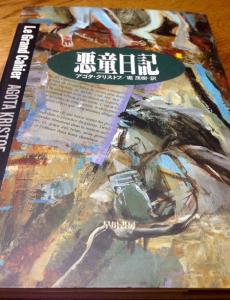

『悪童日記』(アゴダ・クリストフ)

■この本は、アゴダ・クリストフ(1935-2011)という作家の『悪童日記』という小説です。自宅の書架にある『悪童日記』の奥付には、1991年初版発行、1994年17版発行となっています。今から23年前に翻訳出版された小説です(購入したのは20年前)。原作は1986年です。原題は「Le Grand Cahier」。「大きな帳面」という意味です。主人公である双子の兄弟が書いた日記、という形式で作品は書かれています。「大きな帳面」が、日記なのです。

■この本は、アゴダ・クリストフ(1935-2011)という作家の『悪童日記』という小説です。自宅の書架にある『悪童日記』の奥付には、1991年初版発行、1994年17版発行となっています。今から23年前に翻訳出版された小説です(購入したのは20年前)。原作は1986年です。原題は「Le Grand Cahier」。「大きな帳面」という意味です。主人公である双子の兄弟が書いた日記、という形式で作品は書かれています。「大きな帳面」が、日記なのです。

■この『悪童日記』、世界的なベストセラーになりました。作者のアゴダ・クリストフは、1956年のハンガリー動乱のさいに西側に亡命し、フランス語圏のスイスに住みながら創作活動をしてきたのだそうです(世界史をまなんだことのない学生の皆さんだと、ハンガリー動乱といってもよくわかりませんよね。ここでは説明できませんので、各自で調べてみてください)。この『悪童日記』は、彼女にとって初めての小説で、しかもフランス語で書かれました。生きることが厳しい母国の状況から逃れ、異国の地に暮らし、母国語以外の言語で小説を書いたわけです。小説家としてのデビューは51歳のときでした。彼女自身、自らの自伝なかで、フランス語で創作活動をすればするほど自分の母国語であるハンガリー語を「殺し続けることになる」と述べているようです。言語というものは、人間にとって、大変大きな存在基盤です。自己を形づくっている基盤です。『悪童日記』を創作することは、大変な苦労だったと思います。といいますか、異国の地で異国の言葉で書き続けることが…といったほうがよいかもしれまれん。しかし、そのような言語的なハンディキャップが、むしろ独特の文体を生み出すことにもつながっているのです。

■ところで、なぜ昔読んだこの小説を自宅の書架からひっぱりだしてきたかというと、この小説が映画化され、10月3日より、全国各地の映画館で上映されているからです。新聞や雑誌等でも、この映画の評判を時々読みます。やはり行ってみたくなるではありませんか。芸術の秋は、いろんなところで素敵な展覧会をやっていますし、困りました。時間が足りません。とりあえず、映画の公式サイトをみてみました。すると、動画が自動的にたちあがりました。背景に流れる曲は、ベートーベンの交響曲7番の2楽章です。どうして、この曲が選ばれているかわかりませんが、深い哀しみを表現したかのような第2楽章とこの『悪童日記』とは、どこかで共振しあうように思います。

■ところで、なぜ昔読んだこの小説を自宅の書架からひっぱりだしてきたかというと、この小説が映画化され、10月3日より、全国各地の映画館で上映されているからです。新聞や雑誌等でも、この映画の評判を時々読みます。やはり行ってみたくなるではありませんか。芸術の秋は、いろんなところで素敵な展覧会をやっていますし、困りました。時間が足りません。とりあえず、映画の公式サイトをみてみました。すると、動画が自動的にたちあがりました。背景に流れる曲は、ベートーベンの交響曲7番の2楽章です。どうして、この曲が選ばれているかわかりませんが、深い哀しみを表現したかのような第2楽章とこの『悪童日記』とは、どこかで共振しあうように思います。

■映画のあらすじですが、原作にかなり忠実なようです。映画の公式サイトでは、次のように紹介されています。

第2次世界大戦末期、双子の「僕ら」は、小さな町の祖母の農園に疎開する。粗野で不潔で、人々に「魔女」と呼ばれる老婆の下、過酷な日々が始まった。双子は、生きるための労働を覚え、聖書と辞書だけで学び、様々な“練習”を自らに課すことで肉体と精神を鍛えていく。

そして、目に映った真実だけを克明にノートに記す――。

両親と離れて別世界にやってきた双子の兄弟が、過酷な戦時下を、実体験を頼りに独自の世界観を獲得し、自らの信念に基づきサバイバルしていく。なんとしても強く生き抜く彼らのたくましさは、倫理の枠を超えて見るものを圧倒し、希望の光をも示してくれるだろう。

■『悪童日記』と、その後に執筆された『ふたりの証拠』と『第三の嘘』をあわせて、アゴダ・クリストフの三部作と言われています。すべて、翻訳されて文庫本にもなっています。読んでみようと思います。いろんな方達の感想をプログ記事等で読ませていただくと、この三部作をすべて読むことで、深く納得できる世界が見えてくるようなのです。まだ、読んでいないので、最初からわかってしまうと面白さも半減してしまいそうではありますが…。とはいえ、たとえそういう結末なのだな…と知ったとはいえ、これは読まないわけにはいきませんよね。

■『悪童日記』と、その後に執筆された『ふたりの証拠』と『第三の嘘』をあわせて、アゴダ・クリストフの三部作と言われています。すべて、翻訳されて文庫本にもなっています。読んでみようと思います。いろんな方達の感想をプログ記事等で読ませていただくと、この三部作をすべて読むことで、深く納得できる世界が見えてくるようなのです。まだ、読んでいないので、最初からわかってしまうと面白さも半減してしまいそうではありますが…。とはいえ、たとえそういう結末なのだな…と知ったとはいえ、これは読まないわけにはいきませんよね。

【追記】■もう1冊、まだ読んでいませんが、紹介しておこうと思います。『文盲』(L’analphabète) は、アゴダ・クリストフの「自伝」だそうです。amazonに掲載された出版社が提供した情報は以下の通りです。太字は、自分ために強調したものです。

【追記】■もう1冊、まだ読んでいませんが、紹介しておこうと思います。『文盲』(L’analphabète) は、アゴダ・クリストフの「自伝」だそうです。amazonに掲載された出版社が提供した情報は以下の通りです。太字は、自分ために強調したものです。

世界的ベストセラー『悪童日記』の著者が初めて語る、壮絶なる半生。祖国ハンガリーを逃れ難民となり、母語ではない「敵語」で書くことを強いられた、亡命作家の苦悩と葛藤を描く。

「もし自分の国を離れていなかったら、わたしの人生はどんな人生になっていたのだろうか。もっと辛い、もっと貧しい人生になっていただろうと思う。けれども、こんなに孤独ではなく、こんなに心引き裂かれることもなかっただろう。幸せでさえあったかもしれない。

確かだと思うこと、それは、どこにいようと、どんな言語でであろうと、わたしはものを書いただろうということだ。」──本文より東欧とおぼしき土地で、厳しい戦況を残酷なたくましさで生き抜く双子の「ぼくら」──彼らとそれを取りまく容赦ない現実を、身震いするほど淡々とした文体で描いた世界的ベストセラー『悪童日記』(邦訳1991年)の衝撃は、今なおわたしたちの記憶に新しい。

その驚愕の物語設定や独得の文体はもとより、それがまったく無名のハンガリー人女性の処女作であったこと、小説が書かれたフランス語は〈難民〉だった彼女が20歳を超えてから身につけたものだということなど、著者本人についても大いに注目が集まった。

そんな彼女が、短いながら濃密な自伝を発表した。祖国ハンガリーを逃れ、異国の地で母語ではない〈敵語〉で書くことを強いられた、亡命作家の苦悩と葛藤が鋭い筆致で描かれ、「家族」「言語」「東欧」「難民」「書くということ」について、そして「幸福」について深く考えさせられる。そして、彼女の作品がまさに自身の壮絶な人生から絞り出されたものであることもわかる。

「もし自分の国を離れなかったら、わたしの人生はどんな人生になっていたのだろうか。もっと辛い、もっと貧しい人生になっていただろうと思う。けれども、こんなに孤独ではなく、こんなに心引き裂かれることもなかっただろう。幸せでさえあったかもしれない。確かだと思うこと、それは、どこにいようと、どんな言語でであろうと、わたしはものを書いただろうということだ。」(「国外亡命者たち」より)

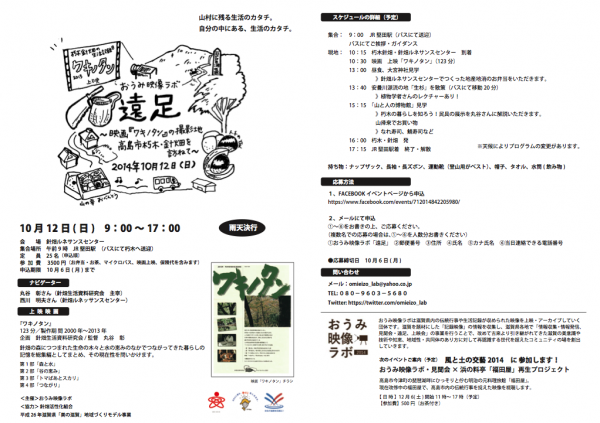

おうみ映像ラボ 遠足 ~映画『ワキノタン』の撮影地・高島市朽木針畑を訪ねて~

■知り合いの女性が、今春友人4名で「おうみ映像ラボ」というチームを立ち上げられました。滋賀県下のドキュメンタリー映画や記録映像を発掘するチームなんだそうです。素敵ですね〜。そのチームて、今週末に、朽木・針畑への遠足(上映会+撮影地の体験)にいく日帰りミニツアーの企画をたてられました。ということで、私は申し込みをさせていただきました。

■知り合いの女性が、今春友人4名で「おうみ映像ラボ」というチームを立ち上げられました。滋賀県下のドキュメンタリー映画や記録映像を発掘するチームなんだそうです。素敵ですね〜。そのチームて、今週末に、朽木・針畑への遠足(上映会+撮影地の体験)にいく日帰りミニツアーの企画をたてられました。ということで、私は申し込みをさせていただきました。

■日曜日、JR湖西線・堅田駅から滋賀県高島市朽木針畑へバスで向かい、そこでドキュメンタリー映画「ワキノタン」を鑑賞します。作品は、「朽木 針畑で40年間にわたり集落に暮らす人々の生活の中にある『暮らしの知恵・思い・カタチ』を記録映像として撮影してきた針畑生活資料研究会(主宰:丸谷彰氏)」によるものです。大変楽しみです。ドキュメンタリーを鑑賞したあとは、「朽木を散策し、針畑の山菜採集など食文化の体験を、生活文化に触れ」る予定です。

説明

映像を媒介にして、地域に引き継がれた技術や知恵、地域性・共同体の姿などの「暮らしの周縁」にあるものの価値を再認識する「共感の場」を創出することを目的としています。映像上映会や映像づくりなどを通じてネットワークを形成し、地域の人・技・文化・景観をアーカイブ化していきます。

この活動により、視覚・聴覚、また関わりの深い人のお話を通じて滋賀の恵みを再認識し、次世代に繋いでいこうと考えています。

ご関心のある方、映像記録の情報をお持ちの方、ご連絡いただければ幸いです。

「おうみ映像ラボ」どうぞ宜しくお願い致します。・2014年度 滋賀県「美の滋賀」地域づくりモデル事業 受託

所有者情報

メンバー:大原歩(大学非常勤講師・成安造形大学附属近江学研究所研究員)、大藤寛子(にぎやかし1)、藤野ひろ美(にぎやかし2)長岡野亜(映像作家)【五十音順】

【追記】■残念ながら、このイベント、台風のために延期になりました。

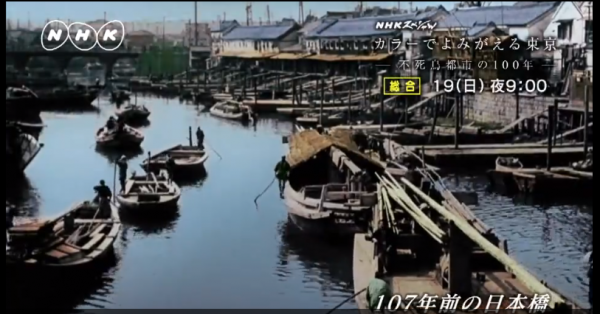

NHKスペシャル「カラーでよみがえる東京 ― 不死鳥都市の100年 ―」

■これは、すごい…と思います。「不死鳥都市」という言い方にシックリこないところもありますが、とても期待してしまいます。しかしです。なんといいますか、ナレーションと音楽で、かなり「その気」にさせられてしまいますね。トップ画像の下にある「投稿」をクリックしてください。NHKがfacebookに投稿した動画をご覧いただけます。詳しくは、以下のサイトをご覧いただければと思います。

http://www.nhk.or.jp/special/phoenix/

■この公式サイトのなかに、東京という空間の歴史を地層に例えて表現している部分があります。最近、こういう「発想」、あちこちでみかけますね。たとえば、「東京時層地図」とかもそうです。まさに、「時」間の地「層」ですから。埼玉大学教育学部の谷謙二さんは、「今昔マップ」というサイトを運営されています。まだ、詳しくみていませんが、このサイトも興味深いですね〜。

Stainless - Shinjuku

■新宿駅は、日本一の乗降客数を誇る駅です。この動画は、ホームに立っている人びとを通りすぎる電車の窓からハイスピードカメラで撮影したもののようです。不思議です。都会に暮らす日本人であれば、当たり前のような通勤ラッシュの風景ですが、こうやって撮影すると、崇高さのようなものさえ感じられるから不思議です。

■この動画を撮影した写真家Adam Magyarさんは、「この作品は、写真と動画の境界に位置づけられるもの。延々と続く、電車待ちの人たちの姿はまさに、生ける彫刻なんだよ」と語っておられるそうです。なるほど…。「写真と動画の境界」というところがすごいですね。なんか、インスパイアされるものがあります。ハイスピードカメラを使うことで、通常では認識できない現実の異なる側面が浮かび上がってきます。下のURLをクリックして動画をご覧ください。

Google Zeitgeist: 2013年を振り返ろう

■2014年も残り4ヶ月を切った段階で、こんな話題でもないだろうと…と思いますが、ご容赦を。とりあえず。ここにアップさせてください。

「寄生獣」

■今から四半世紀(25年)ほどまえのことです。当時は、漫画を読む習慣がありませんでした。しかし、そのような私でも勧められて夢中になって読んだ漫画があります。それが『寄生獣』(作・岩明均)です。漫画の評価をきちんとできるだけの力量は私にはありませんが、これは名作だと思いました。研究室に置いてあります。大切な蔵書の一部です。

■今から四半世紀前、環境問題のなかで「共生」という言葉が流行っていました。それも、かなり軽い意味合いで使われていました。この『寄生獣』は、そのようなブームとしての「共生」を拒否し、超えようとする内容を含んでいると思いました。当時、ある大学で非常勤講師をしていましたが、授業の教材でも使用しました。懐かしいですね。当時、私の講義を受けた方達、今では、40歳代半ばになっているわけですね…。さて、この『寄生獣』のストーリーは書きません。なぜ、名作なのかも、実際にお読みいただき実感していただければと思います。ところで、この『寄生獣』、映画になるようですね…。個人的には観てみたいものの、微妙な気持ちでもあります。がっかりしたくないのです。

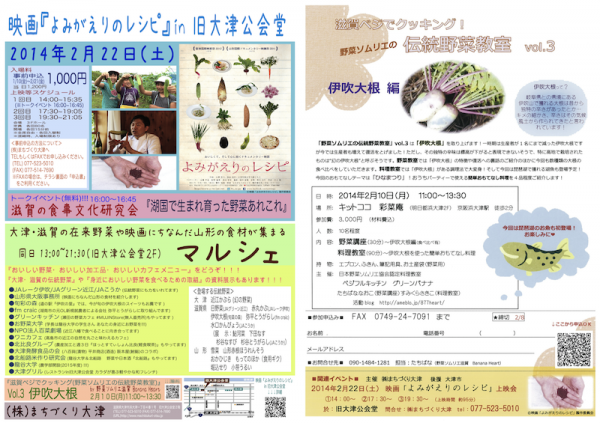

映画『よみがえりのレシピ』の自主上映会&マルシェ

映画『よみがえりのレシピ』の自主上映会と

大津・滋賀の在来野菜や映画にちなんだ山形の食材が集まるマルシェを旧大津公会堂で行います。<マルシェ>

『出展者』及び『登場する伝統野菜』決まりました!!

詳細はこちらをご覧下さい。<トークイベント(無料 16:00~16:45)>

『湖国で生まれ育った野菜あれこれ』by 滋賀の食事文化研究会

☆http://shigasyokubunken.com/<映画>

詳細(チラシ)>>>yomigaeriotsu

開催日: 2014年2月22日(土)13:00~21:30

会 場: 旧大津公会堂(映画:3ホール マルシェ:2F各部屋)

入場料:事前申込1,000円 当日1,200円

★事前申込は㈱まちづくり大津へTELもしくはFAXお申し込みください。

(TEL)077-523-5010(FAX) 077-514-7690

FAXの場合は、『申込書』 をご利用ください。

映画詳細:http://y-recipe.net/

主催: ㈱まちづくり大津