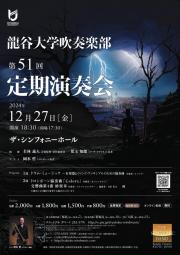

龍谷大学吹奏楽部「第51回定期演奏会」と「奇跡のチェロ・アンサンブル 2024」

▪️昨日の晩は、ザ・シンフォニーホールで、龍谷大学吹奏楽部の「第51回定期演奏会」を楽しみました。個人的な印象にしかすぎませんが、第1部ではJ.マッキーの「ドラム・ミュージック-打楽器とウインド・アンサンブルのための協奏曲」の演奏が、第2部ではチャイコフスキーの「交響曲第4番」(4楽章)の演奏が素晴らしく、とても感動しました。

▪️ J.マッキーの「ドラム・ミュージック-打楽器とウインド・アンサンブルのための協奏曲」では、パーカッションが活躍します。第2楽章では、バスドラムのカデンツァがあります。バスドラムとは、大太鼓のことです。カデンツァとは、ソリストだけが独奏する部分です。このカデンツァの時は、指揮者はじっとされています。ソリストは4回生の福田龍弥くんでした。遠距離通学で大変だったと思いますが、1回生の時から活躍されていました。演奏の後は、指揮者の指示で立ち上がって観客の皆さんや吹奏楽部の仲間から拍手を受けました。その時の、福田くんの表情や態度がとても素敵だなと思いました。福田くん、ご苦労様でした。

▪️ チャイコフスキーの「交響曲第4番」(第4楽章)、とても期待していました。私自身が、学生時代にオーケストラでバイオリンを弾いていたこともあり、オーケストラが演奏するクラシックの作品を、あえて吹奏楽が演奏することにとても関心があったのです。昨年度まで吹奏楽部の部長をしていて気がついたことは、吹奏楽の演奏の幅の広さです。狭い範囲での吹奏楽の作品の演奏だけでなく、龍谷大学吹奏楽部は、ポップスからクラシックまで様々なジャンルの作品を演奏します。もちろん、そこには音楽的な能力が必要になります。そういうわけで、今回も非常に楽しみにしていました。

▪️龍谷大学が定期演奏会で演奏するクラシックの作品の編曲に関しては、私が部長になってからですが、その多くを作曲家の日景貴文先生がご担当してくださっています。日景先生の編曲は、原曲にかなり忠実に編曲されているそうです。学生指揮者の部員の方からそのように教わりました。なるほどと、思いました。今回は、この第4楽章、オーケストラで弦楽器が演奏している表現に、管楽器がどこまで近づけるのか…、それが私の一番の関心でした。3週間前に練習を見学させていただいた時はかなり大変だなと思っていましたが、練習を積み重ねられたのでしょう、本番は想像以上に立派に演奏されました。迫力のあるスピード、弦楽器の細かな動きの表現、とても感動しました。あとで、指揮をされた音楽監督・常任指揮者の若林義人先生に、「感動しました」とお伝えしたところ、「でしょ〜!」と今回の演奏には、大変満足、納得されているようでした。

▪️定期演奏会の後は、一緒に定期演奏会を楽しんだ息子夫婦と、ザ・シンフォニーホールから少し離れてたところにあるビストロで、遅い夕飯を楽しみました。その夕食の後、息子夫婦とJR福島駅方面に移動していると、餃子の「珉珉」の前に、たくさんの部員の皆さんが立っておられました。びっくり。店内では、たくさんの吹奏楽部の関係者が打ち上げをやっておられました。これ貸切だったのかな。それはよくわかりませんが、私が中をのぞいた時は、ちょうど最後のスピーチのようなタイミングでした。ということで、次の二次会から打ち上げに参加させていただきました。夜中まで呑んでいましたので、ちょっと呑みすぎました。夜中まで…ということが予めわかっていたので、昨晩は大阪福島にあるホテルを予約して宿泊しました。

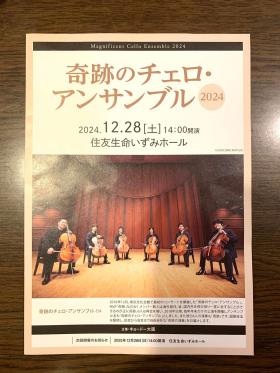

▪️そして今日は、いずみホールで「奇跡のチェロアンサンブル 2024」を楽しみました。午前中は時間があったので、ふと思い立ち、いずみホールの近くにある大阪城に行くことにしました。でも、ガーン。今日から元旦までの間は閉館していました。がっかりです。大阪城に登るのは、おそらく子どもの時以来で楽しみにしていたのですが…。しかも、ものすごく大勢の海外からの旅行客に圧倒されてしまいました。

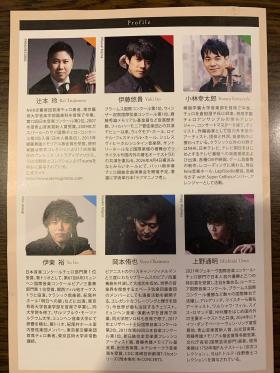

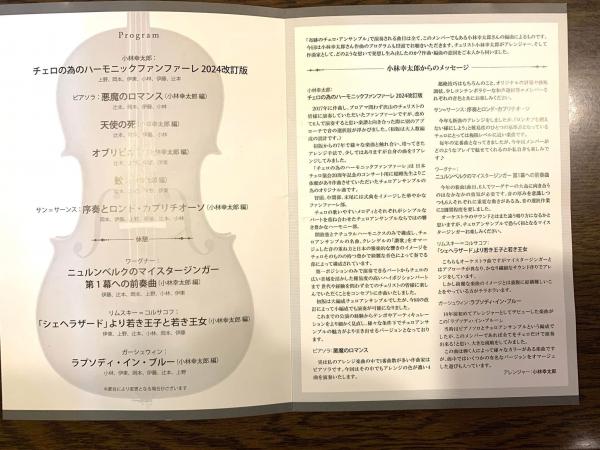

▪️大阪城はともかく、「いずみホール」で開催された「奇跡のチェロ・アンサンブル 2024」、堪能させいただきました。昨年に引き続き、2回目になります。プログラムをご覧いただければわかりますが、クラシックの作品だけでなく、ピアソラのタンゴ、それからガーシュインのラプソディ・イン・ブルーも演奏されました。アンコールは、「ルパン三世」のテーマ曲でした。すべて、この「奇跡のチェロ・アンサンプル」のメンバーの1人である小林孝太郎さんが編曲されています。

▪️今日のプログラムの中では、昨年も演奏された作品が「序奏とロンド・カプリチオーソ」になります。編曲者の小林さんが解説されていますが、チェロにとっては極限レベルに近い難易度の高い作品になります。6人のチェロで演奏するために、いろんな作品を編曲されるわけですが、「序奏とロンド・カプリチオーソ」の難易度を超えないようにいろんな作品を編曲されているそうです。これから、毎年、演奏されるようです。もともと、サン=サーンスが、あの有名なバイオリニストのサラサーテのために作曲した作品です。バイオリンの名人が、テクニックの凄さを聴衆に見せつけるためのような曲なのです。本来は独奏のバイオリンとオーケストラによって演奏されるわけですが、それを6人で分担して演奏されました。分担といっても、独創者が1人のチェリストに固定されているわけではなく、ぐるぐると役割が変わっていくのを、聴くだけでなく興味深く拝見させていただきました。年が変わると、パートを交換したりしているのですかね。知らんけど…。

▪️みなさん、それぞれにチェリストとして素晴らしいキャリアをお持ちなのですが、NHK交響楽団の主席チェロ奏者をつとめておられる辻本玲さんは、このグループのリーダー格だからでしょうか(一番年上)、メンバーに送る目線や表情にも独特のものがあり、なぜか惹きつけられました。余談になりますが、この6人の皆さん、大阪の公演の前日には昨年もそうでしたが焼肉を食べておられます。6人で30人前食べたと伊藤悠樹さんはMCで話しておられましたが、ほんまかいな。6人のチェリストが鶴橋の焼肉屋で豪快に焼肉を食べているシーンを想像してしまいました。

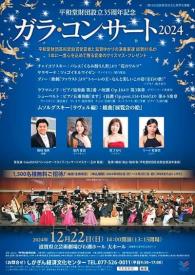

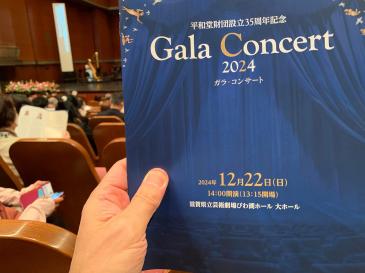

平和堂財団設立35周年記念ガラコンサート2024

▪️今日は、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで開催された「平和堂財団設立35周年記念ガラコンサート2024」を楽しんできました。ガラコンサートとは、なにかを記念して行なわれる特別な演奏会のことをいいます。今回は「平和堂財団設立35周年記念」の演奏会です。ステージで演奏される方たちも、通常のクラシックのコンサートとは異なり、女性はとても華やかなドレスを着ておられました。そしてステージの上で演奏された多くの皆さんは、公益財団法人平和堂財団から助成を受け音楽家として活躍されてきた皆さんなんです。

▪️今日のプログラムですが、I部は、チャイコフスキーの「花のワルツ」。冒頭、ハープのカデンツァがあります。演奏されたのは、龍谷大学吹奏楽部のハープを指導してくださっている大西 伶奈先生でした。大西先生も、かつて海外に留学する際に助成を受けておられます。

▪️「花のワルツ」のあとは、サラサーテのチゴイネルワイゼン(バイオリン)、グノーの歌劇「ファウスト」より”トゥーレの王~なんと美しいこの姿”(ソプラノ)、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の第3楽章と続きました。ガラコンサートは、通常のクラシックのコンサートとは異なり、よく知られた有名な作品の一部をソリストが演奏することが多いようです。II部は、まずはシューベルトのピアノ五重奏「ます」の第4・5楽章、そしてムソルグスキー作曲、ラベル編曲の組曲「展覧会の絵」。最後、とても盛り上がりました。アンコールは、ワーグナー歌劇「タンホイザー」の大行進曲でした。

▪️ガラコンサートの司会は、平和堂財団芸術奨励賞選考委員の稲垣聡さんでした。このガラコンサートは、聴きたいという方達が応募し抽選で選ばれるようなのですが、稲垣さんによれば過去最大の応募があったようです。私は、平和堂財団の仕事をしている関係で招待していただいたのですが、自分で応募していたとしても、きっと当選はしていなかったと思います。こういうのは、まったく運がないからです。

▪️トップの写真、びわ湖ホールから撮った琵琶湖です。ずっと向こうに琵琶湖大橋が見えます。ですから、写真に写っているのは琵琶湖の南湖です。

【追記】▪️このガラコンサートの最後、パーンという大きな音と共に大量の金色のテープが大ホールの空中を舞いました。コンサートを盛り上げる演出なんでしょうね。テレビやネットの動画では何度も見てきたのですが、自分自身が経験するのは初めてでした。大きな音にびっくりしました。調べてみると、テープを飛ばす装置はキャノン砲あるいはエアーショットと呼ぶそうです。ガスの力で飛ばすわけですね。

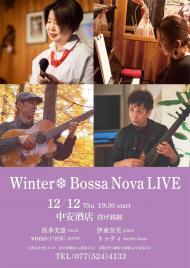

大津の街中でボサノバとジャズ

▪️写真は、大津の街中にある「中安酒店」です。街中の普通の酒屋さんが、お店をライブができるように改装されて営業されています。たくさんの方達が、ここでライブされています。店主さんは、とても音楽好きなんです。それならば、ということなのでしょう。酒屋の隅でお客に酒を飲ませる営業の仕方を「角打ち」と呼びますが、その「角打ち」をライブハウスにしてしまおう…ということのようです。8年前からこのようなスタイルで営業されています。もちろん、昼間は、普通にお酒を売ったり配達したりされておられます。

▪️昨晩は、知り合いの真多美恵さんたちのボサノバのライブでした。真多さんとは、第1回大津ジャズフェスティバルの時に、一緒に実行委員をした時からの知り合いです。2009年のことですね。もう15年前ですね。その時に小さかったお嬢さんは、もう社会人になっておられます。ありきたりの言い方になりますが、時が経つのは早いです。

▪️この「中安酒店」では、たくさんの方達がライブをされます。1年以上先まで、すでに予定が埋まっているのだそうです。人気店ですね。ジャズの世界は、プロとアマチュアの間がグラデーションのように繋がっているということを聞きました。そのような方達が、次々とライブができる場所があるって、とても素晴らしです。昨日は、真多さん以外にも飛び入りで歌ったり演奏したりする方もおられました。こういうのって、クラシックの音楽の世界にはないように思います。

▪️この「中安酒店」から少し離れた浜大津界隈にある「パーンの笛」にも行くことにしました。音楽とお酒の梯子です。ママの神ノ口令子さんお元気でした。喜んでくださいました。この日はライブをやっていました。この界隈では大変有名なギターリストのくまちゃんこと中島公和さんと女性のボーカルの方のライブでした。「パーンの笛」は水曜日以外はライブをやっているようです。

ファラレル・ウィリアムスがパリのノートルダム大聖堂で歌う「Happy」。

▪️ファラレル・ウィリアムスがパリのノートルダム大聖堂で歌う「Happy」。この曲はよく耳にしていましたが、歌手の名前も、曲名も知りませんでした。ということで、Googleの音声検索で調べてやっと「Happy」という曲であることがわかりました。ノートルダム大聖堂が再開したことをお祝いしているようですね。ノートルダム大聖堂は、5年前の大規模火災で屋根が焼け落ちるなど、大きな被害が出ました。そこから再建の工事が始まり、8日には再建後初めてのミサが開かれたようです。とてもおめでたいわけです。だからでしょうね、「Happy」が歌われたのは。ファラレル・ウィリアムスのバックには、70人のゴスペルの合唱団が並んで歌っています。これも素敵です。

▪️ところで、前述のようにこの歌が「Happy」であることを今日知ったのですが、メロディーだけは記憶に残っていました。テレビCMでBGMに流されたことで、私ような洋楽にあまり関心の無い者の記憶に残ることになったのでしょう。調べてみると、ホンダの自動車とアサヒビールのCMで使われていました。

▪️ところで、前述のようにこの歌が「Happy」であることを今日知ったのですが、メロディーだけは記憶に残っていました。テレビCMでBGMに流されたことで、私ような洋楽にあまり関心の無い者の記憶に残ることになったのでしょう。調べてみると、ホンダの自動車とアサヒビールのCMで使われていました。

▪️我が家の玄関には、このノートルダム大聖堂の水彩画が飾ってあります。写真がそうです。今は、もっとちゃんとした額に入れて飾ってありますが、これはちょっとがたついていますね。子どもの頃、絵画教室に通っていて、教室の先生が描かれたものです。

吹奏楽部の練習を見学しました。

▪️昨日は、昨年度まで部長を務めていた龍谷大学吹奏楽部の練習を見学させていただきました。以前は、ふらりと練習場に行って、時間をかけて素晴らしい演奏に仕上げていくプロセスを拝見していたのですが、今は部長ではないのでそういうわけにもいきません。昨日は音楽監督常任指揮者である若林義人先生や副部長にお許しをいただき、練習を見学させていただきました。どうして見学したかっかというと、それには理由がありしまた。定期演奏会の後半第2部のメインがチャイコフスキーの交響曲第4番第4楽章なんですが、その曲を定期演奏会のために編曲(オーケストラ→吹奏楽)していただい日景貴文先生がご指導に来られていたからです。あくまで素人の感想ですが、日景先生は作曲家ならではのアドバイス、作品の構造や仕組みや仕掛けを部員の皆さんに論理的にきちんと説明された上でアドバイスされていいたように思います。そのようなアドバイスに部員の皆さんも、大きく頷いておられたのが印象的でした。

▪️昨日は、昨年度まで部長を務めていた龍谷大学吹奏楽部の練習を見学させていただきました。以前は、ふらりと練習場に行って、時間をかけて素晴らしい演奏に仕上げていくプロセスを拝見していたのですが、今は部長ではないのでそういうわけにもいきません。昨日は音楽監督常任指揮者である若林義人先生や副部長にお許しをいただき、練習を見学させていただきました。どうして見学したかっかというと、それには理由がありしまた。定期演奏会の後半第2部のメインがチャイコフスキーの交響曲第4番第4楽章なんですが、その曲を定期演奏会のために編曲(オーケストラ→吹奏楽)していただい日景貴文先生がご指導に来られていたからです。あくまで素人の感想ですが、日景先生は作曲家ならではのアドバイス、作品の構造や仕組みや仕掛けを部員の皆さんに論理的にきちんと説明された上でアドバイスされていいたように思います。そのようなアドバイスに部員の皆さんも、大きく頷いておられたのが印象的でした。

▪️学生時代にオーケストラに所属していた私としては、オーケストラの弦楽器の演奏部分が吹奏楽ではどうなるのか、非常に関心がありました。あとで学生指揮者の部員の方から教えていただきましたが、日景先生の編曲は、原曲にかなり忠実に編曲されているのだそうです。元々の作品の骨格部分を大切にされているのでしょう。吹奏楽では、オーケストラでバイオリン、ビオラ、チェロが演奏している弦楽器の部分を、管楽器が演奏します。原曲でバイオリンが演奏する部分は、吹奏楽ではクラリネットが演奏します。そして、このような弦楽器の部分を担当するクラリネットに加えて、原曲のオーケストラで演奏されるクラリネットの部分をクラリネットで演奏する人たちもおられます。ああ…、うまく説明できていませんね。すみません。というわけで、原曲では管楽器と弦楽器のかけあいの部分がたくさんあるのですが、それが吹奏楽ではどのように聞こえるのかにとても関心があったのです。また、弦楽器で粒立ちして聞こえてくる音が、吹奏楽で演奏しようとすると大変だろうなと思っていたのですが、実際のところはどうなのかにも関心がありました。練習を拝見すると、とても大変そうでした。でも定期演奏会までまだ20日あります。きっと本番はさらに素晴らしい演奏を聴かせてくださると思っています。頑張ってくだい。

▪️写真についても少し説明しておきます。トップの写真で、机の前で姿勢良く座っておられる方が日景先生です。まだ34歳のとてもお若い方です。中段右は、私が持参したオーケストラのスコアです。昨日は、時々、このスコアを拝見しながら聴かせていただきました。第51回の定期演奏会、いつものようにザ・シンフォニーホールで、12月27日に開催されます。チケットですが、全席完売になったようです。とても人気があります。チケットがお手元になくても、以下のYouTubeで無料ライブ配信されますのでお楽しみいただけます。

北中綾子ピアノ・リサイタル

▪️昨日は、社会学部の同僚である五十嵐海理先生の奥様、北中綾子さんのピアノ・リサイタルでした。初秋の頃、五十嵐先生からお誘いがありました。奥様はポーランドに留学されていたということからでしょうか、この日のリサイタルのサブタイトルは「ポーランドの作曲家によるプレリュードの世界」でした。会場は、ザ・フェニックスホールでした。

▪️第一部の作品は、パヴェウ・ミキエティン (1971-)、カロル・マチェイ・シマノフスキ(1882年 - 1937年)、カジミェシュ・セロツキ(1922年 - 1981年)の作品です。3人の活躍した時代は違っています。現代の作品は、ミキエンティンとセロツキの作品は、現代か現代に近い時代の作品で私には難解な作品に聞こえましたが、シマノフスキの作品は楽しめました。

▪️もちろん、第2部のショパンの「24の前奏曲(プレリュード)」はとても有名な作品ですから、普段クラシックをお聞きにならない方も、太田胃酸のCMのバックで流れている曲といえばすぐにメロディーが頭の中に浮かび上がってくるのではないかと思います。あれは、7番になります。そして15番も「雨だれの前奏曲」で有名です。「24の前奏曲」を全て最初から最後まで通して聴いたのは初めてのことかと思います。充実した時間でした。

▪️ひさしぶりの大阪でした。人の多さと賑やかさに、少し心が戸惑いました。戸惑ったというよりも、疲れたという感じでしょうかね。滋賀の大津でのんびり暮らしているので、刺激の強い都会は疲れるようになりました。疲れるのは、暮らしているところに加えて、加齢のせいかもしれませんね。

移住する若者

▪️大好きな番組があります。NHKの「いいいじゅー!!」です。毎回録画して楽しんでいます。今日、観た録画は、鹿児島県の沖永良部島に移住した青年の話でした。この番組です。青年の名前は、波多野雅也さん。静岡県出身です。高校卒業後は関西の専門学校で学びます。その時に沖永良部民謡と出逢います。そこで仕事をしながら民謡の修行を積んでこられました。そこでふと思うわけです。沖永良部民謡をやっていて、住んだことがないってのは…どうなん?…って。そして、とうとう沖永良部島に移住されました。

▪️大好きな番組があります。NHKの「いいいじゅー!!」です。毎回録画して楽しんでいます。今日、観た録画は、鹿児島県の沖永良部島に移住した青年の話でした。この番組です。青年の名前は、波多野雅也さん。静岡県出身です。高校卒業後は関西の専門学校で学びます。その時に沖永良部民謡と出逢います。そこで仕事をしながら民謡の修行を積んでこられました。そこでふと思うわけです。沖永良部民謡をやっていて、住んだことがないってのは…どうなん?…って。そして、とうとう沖永良部島に移住されました。

▪️沖永良部島の若い世代の中では、方言も途絶えたようです。みんな表準備を話します。祖父母の話がよくわからないようです。そのような方言は祖父母の世代の会話か、民謡の中にしか残っていないのです。そのようなこともあり、移住後、離島専門の引越し会社に勤務しながら、すぐに民謡教室を開いて、島の人に沖永良部民謡を教え始めます。そのあたりのことは、この記事にも詳しく書かれています。記事の中で、以下のように語っておられます。キーワードは「中継ぎ」。素敵です。

「沖永良部民謡は本来はえらぶの人がやるもの」「なので僕は中継ぎになるつもり」と話す波多野さん。最後に、これを読む、とくにえらぶの人に対して言いたいことがあれば教えてほしいと尋ねると、このように話してくれました。

「えらぶって、奄美と沖縄の間にあって、民謡だったり方言だったりとめちゃくちゃいい文化がたくさんある。そうした文化に対して、島の子どもたちや若い世代の人が目を向けてほしいなと思うし、彼らが興味を持つよう僕自身も頑張りたいと思います。」

▪️この「いいいじゅー!!」に登場する皆さん、自分だけの生活や人生の満足ではなく、どこかに自分の使命を感じて、そして損得からではなくその前に身体が動いてしまっているような方が多いように思います。というか、そういう人が移住するのだろうし、番組の取材対象になるのでしょうね。

▪️今日は、連続して「いいいじゅー!!」の番組の録画をみました。次は、都内の大手鉄道会社(地下鉄)から、千葉県いすみ市地域おこし協力隊として「いすみ鉄道」の活性化に取り組んだ後、経営ピンチの「い鉄」に再就職して運転士になった玉尾和也さんです。この番組です。

▪️今日は、連続して「いいいじゅー!!」の番組の録画をみました。次は、都内の大手鉄道会社(地下鉄)から、千葉県いすみ市地域おこし協力隊として「いすみ鉄道」の活性化に取り組んだ後、経営ピンチの「い鉄」に再就職して運転士になった玉尾和也さんです。この番組です。

▪️でも、ローカル鉄道は、運転以外にも1人で何役もこなさなければなりません。沿線の魅力を伝えるイベントを開催するために、頑張っておられました。イベントの添乗員も。「いすみ鉄道」の公式SNSも管理されているとのこと。ということで、私もフォローさせていただきました。沿線の人口は減ってきているようですが、イベントにやって来た子どもたちの「い鉄」愛・沿線愛・地域愛を醸成できたらということなのかな。素敵な青年ですね。それにしても、キハ、人気ありますね〜。

龍谷大学吹奏楽部 第51回定期演奏会

▪️龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会のお知らせをシェアします。12月27日、ザ・シンフォニーホールで18:30(開演)からです。今回は、息子と息子のパートナーにも来てもらいたいと思い、必死になって「チケットぴあ」チケットを購入しました。「チケットぴあ」、慣れません。たぶん、これからもずっと…。

▪️今回も、クラシックの名曲が演奏されます。チャイコフスキーの交響曲第4番の4楽章です。編曲は、いつもお世話になっている日影貴文先生です。これまでも、ワーグナーの歌劇「さまよえるオランダ人」序曲 や、同じくワーグナーの歌劇「リエンツィ」序曲等を龍谷大学吹奏楽部のために編曲してくださいました。今回も、ものすごく楽しみにしています。

▪️以下は、龍谷大学吹奏楽部による歌劇「さまよえるオランダ人」序曲 と歌劇「リエンツィ」序曲の演奏です。

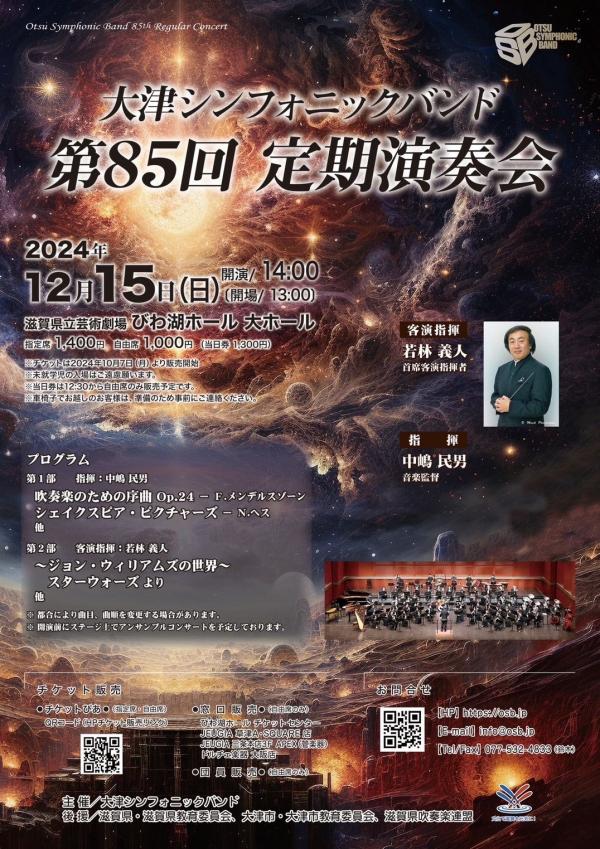

大津シンフォニックバンド第85回定期演奏会

北中綾子ピアノ・リサイタル

▪️ピアニストの北中綾子さんは、同僚の奥様です。先日、その同僚の方から、連絡が届きました。奥様が12月1日(日)午後3時より、大阪・梅田のザ・フェニックスホールにてピアノリサイタルを行うので聴きにきませんかというお誘いでした。「関西ではまず聴けないミキエティンの前奏曲をはじめ、ポーランドの現代作曲家による前奏曲と、ショパンの有名な「24の前奏曲」全曲を演奏致します」。北中さんは、ポーランドにピアノの留学をされていた方なので、ポーランドの現代作曲家のことについてもお詳しいのでしょう。

▪️ピアニストの北中綾子さんは、同僚の奥様です。先日、その同僚の方から、連絡が届きました。奥様が12月1日(日)午後3時より、大阪・梅田のザ・フェニックスホールにてピアノリサイタルを行うので聴きにきませんかというお誘いでした。「関西ではまず聴けないミキエティンの前奏曲をはじめ、ポーランドの現代作曲家による前奏曲と、ショパンの有名な「24の前奏曲」全曲を演奏致します」。北中さんは、ポーランドにピアノの留学をされていた方なので、ポーランドの現代作曲家のことについてもお詳しいのでしょう。

▪️調べてみると、パヴェウ・ミキエティン (1971-)、カロル・マチェイ・シマノフスキ(1882年 - 1937年)、カジミェシュ・セロツキ(1922年 - 1981年)の3人の活躍した時代は違っていますが、外国からの侵略に翻弄されてきたポーランドの作曲家という点に関心があり、聴きに行かせていただくことにしました。ショパンの「24の前奏曲」は有名ですね。

▪️以下は、シマノフスキの「9つの前奏曲」です。このシマノフスキの動画を見つけることができました。演奏しているのは、クリスティアン・ツィマーマンさん。ポーランドのピアニストです。