イベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️で、どこの耕作放棄地なのかといえば、棚田で有名な大津市の農村・仰木なんです。ただ、私はNPOの理事長というよりも、仰木に隣接する住宅地の地域住民=消費者として参加しました。仰木の耕作放棄地を、農家=生産者の皆さんと私たち隣接地域の住民=消費者が協力して再び農地に復活させ、農家の皆さんからご指導を受けながら自分たちで有機野菜を作って食べてみたい…そういう素朴な気持ちからです。自分たちが食べる量以上に収穫できれば、販売することも可能かなと思っています。そして仲間を増やしていければ、さらにさらに良いなあと思っています。大学教員を退職した後は、自分にとって大切な活動になるかもしれません。

▪️今日のイベントの午前中は、成安造形大学の加藤賢治先生が「仰木の歴史文化と伝説」というタイトルで、仰木で有機農産物の生産を企業として行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が「なほど!ザ・有機農業~さまざまな視点から「有機農業」を紹介~」というタイトルでご講演くださいました。ありがとうございました。お二人のご講演から、いろんなことを勉強させていただきました。

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️フィールドワークは、この源満仲の古碑や頌徳碑のある御所の山からスタートしました。仰木で有機農産物の生産を行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が耕作放棄地の状況について説明してくださいました。そして、伊藤さんが経営されている企業で有機農産物を生産している圃場も見学しました。有機農産物の残渣を発酵させた有機肥料できちんと収穫できるようです。フィールドワークの後半は、加藤先生により、法華経を埋納したと伝えられている「経塚」、それから858年に惟喬親王の創祀したと伝えられている「小椋神社」を丁寧にガイドしていただきました。勉強になりました。

▪️最後は、仰木太鼓会館をお借りし、全員でアンケートを記入しました。今日のイベントは京都新聞に取り上げていただいたこともあり、30名で実施予定のところ、40名を超える方達が参加されました。多くの皆さんが強いご関心をお持ちであることがわかりました。これからの展開が楽しみです。今日の参加者の中でおそらく最高齢の方でしょうが、89歳という方がいらっしゃいました。いろんなことに関心をお持ちのようで、若い人たちと一緒に、午後からのフィールドワークも楽しまれていました。素晴らしいですね。

「未来ファンドおうみ助成事業」のヒアリング

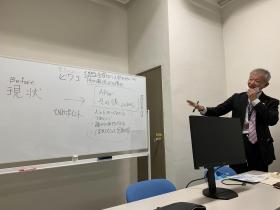

▪️今年の3月3日は、「公益財団法人 淡海文化振興財団」の2024年度「未来ファンドおうみ助成事業」のプレゼンテーションの日でした。私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」からは、事務局長の藤沢栄一さんが、現在、「琵琶故知新」で進めようとしている地理情報システムを基盤に置いた「デジタルマップ」事業に関してプレゼンテーションを行いました。理事長の私も補足の説明を行い、審査員の皆さんからの質疑に答えました。

▪️この「デジタルマップ」が、広く琵琶湖や地域の環境保全活動に関わる団体や個人(たとえばMLGsの団体)、そして広くまちづくりや地域の活性化につながっている団体や個人(たとえばデジタル地域コミュニティ通貨「びわこ」)が相互につながりコミュニケーションを促進していくための基盤になればと思っています。

▪️ところで、審査の結果なんですが、満額で助成していただけることになりました。今日は、申請書やプレゼンテーションだけではわかりにくい、さらに細かな点や、背景の事情、そしてその後の進捗状況に関して丁寧にヒヤリングをしてくださいました。大変納得していただくと同時に共感もしていただきました。財団としても大いに期待してくださっていることがひしひしと伝わってきました。頑張らなくてはですね。7月1日の「びわ湖の日」に、この「デジタルマップ」が公開される予定になっています。小さく産んで、みんなで育てていきます。7月中に、官民合同のワークショップも行う予定です。

▪️琵琶湖や琵琶湖流域に関わって仕事をしてきました。8年前からは、長年暮らした奈良から滋賀に転居し、滋賀県民になりました。「琵琶故知新」というNPOの活動も行うようになりました。日々、琵琶湖を眺めて、琵琶湖を感じながら生活するようになりました。写真は自宅近くから数日前に撮った琵琶湖です。琵琶湖大橋の向こうに沖島、さらに伊吹山が見えています。

▪️ヒアリングの後は、午後から研究室に篭り、明日、守山市での講演会の準備をしました。ちょっと疲れました。明日は、「世界農業遺産・琵琶湖システム」に関してお話をさせていただきます。

「滋賀グリーン活動ネットワーク」の「第14回定時会員総会」

▪️今日は、一般社団法人「滋賀グリーン活動ネットワーク」の「第14回定時会員総会」が草津市の「キラリエ草津 市民総合交流センター」で開催されました。総会の後は、総合地球環境学研究所 研究部/京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科 教授 大山 修一さんの基調講演「サー キュラーエコノミーで 『未来よし』な社会をつくる」、そして4つのグループに分かれて情報交換会が開催されました。

▪️私が参加したグループは、「MLGs」(マザーレイクゴールズ)をテーマに情報交換を行いました。今日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として参加しているのですが、私たちの法人で準備している「デジタルマップ」のお話をさせていただきました。滋賀県で展開されているデジタル通貨「びわこ」と、「MLGs」とをつなぐ試みです。特に、「MLGs」の「Goal 11|びわ湖を楽しみ 愛する人を増やそう」と「Goal 13|つながりあって目標を達成しよう」を大切にする試みだと思います。

▪️今日は、ちょっと紹介させていただいただけですが、それでも何人もの方達が関心を持ってくださいました。企業の経営者、企業にお勤めの方が多い中で、自分たちは浮いてしまわないのかなと少し心配していましたが、交流会ではいろいろお話をさせていただくことができました。ありがとうございました。

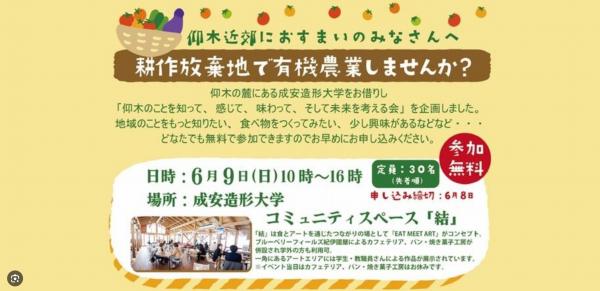

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が主催するイベントに、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、NTT西日本滋賀支店さんとともに、共催者として参加します。#大津市#仰木#有機農業#耕作放棄地 pic.twitter.com/vhpekLkGOx

— 脇田健一 (@wakkyken) May 16, 2024

▪️理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も共済という形で、このイベントに参加します。ご関心をお持ちいただいた皆様、ぜひご参加ください。

仰木の麓にある成安造形大学をお借りし「仰木のことを知って、感じて、味わって、そして未来を考える会」を企画しました。地域のことをっと知りたい、食べ物を作ってみたい、少し興味があるなどなど…どなたでも無料で参加できますのでお早めにお申し込みください。

イベント「仰木で有機農業業をしませんか」

▪️「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が主催するイベントに、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、NTT西日本滋賀支店さんとともに、共催者として参加します。仰木は、いつも我が家が野菜を購入している直売所のある地域です。

仰木近郊におすまいのみなさんへ

耕 作 放 棄 地 で 有 機 農 業 し ま せ ん か ?仰木の麓にある成安造形大学をお借りし「仰木のことを知って、感じて、味わって、そして未来を考える会」を企画しました。

地域のことをもっと知りたい、食べ物つくってみたい、少し興味があるなどなど・・・

どなたでも無料で参加できますのでお早めにお申し込みください。

仰木近郊にお住まいでなくても地域課題や農業に関心がある方の参加も歓迎します。日時:2024年6月9日(日)10時~16時

場所:成安造形大学 コミュニティスペース「結」

条件:どなたでも参加できます 先着30名、参加無料

▪️仰木は、大津市の西部、比叡山に連なる山々の麓にある棚田の農村です。仰木には3つの集落がありますが、そのうちの1つの集落、上仰木の棚田は、日本棚田百選にも選ばれています。写真家・今森光彦さんの写真集『里山物語』でもよく知られた地域です。1000年以上の歴史をもつ地域なんですが、全国の農村、特に中山間地域の農村と同じく、後継者不足、農家の高齢化に伴い、耕作をするのに手間のかかる農地から放棄されていきました。耕作放棄地と言います。しかし、この仰木に隣接する地域には、大規模な新興住宅地が広がっています。そのような住宅地には、自宅の家庭菜園に飽き足らず、安心安全の野菜づくりをもう少し広い農地でやってみたい、プロの農家の指導を受けながら野菜作りをしてみたい…という方達が、お住まいになっていると思われます。耕作放棄地が増えて困っている農家と、農業をやってみたいけれど農地もないし、農業のやり方もよくわからない住宅地の皆さん、この両者を繋いでいこうという企画です。しかも、両者は隣接して居住しているわけです。今回は、住宅地の中にある大学、成安造形大学の中に会場をお借りして、イベントを実施いたします。

▪️当日のイベントには、成安造形大学の副学長で附属近江学研究所副所長をされている加藤賢治先生に「仰木の歴史文化と伝説」のタイトルでご講演いただきます。また、オーガニック専門店等の植物発酵エキスや健康補助食品等をOEM(他社ブランドの製品を製造する企業)として製造・販売されている株式会社リスペクトを、仰木を拠点に展開されている伊藤定紀さんにも講師としてお越しいただき、「なるほど!ザ・有機農業~さまざまな視点から「有機農業」を紹介~」のタイトルでご講演をいただきます。そして、参加者で歩いて仰木の文化歴史に触れ、耕作放棄地の現状を見学する予定にしています。どうぞ、皆様、奮ってご参加ください。参加申し込みは、以下のからお願いいたします。Peatixという仕組みを利用しています。「チケット」を申し込む形式になりますが、無料です。

耕作放棄地で有機農業しませんか?

琵琶故知新の定例ミーティング

▪️昨日は、午前中は自宅の排水管詰まりの解消のために業者さんに来てもらいました。普段の丁寧な管理が大切ですね。何事も。午後からは、この3月末までセンター長をしていた龍谷大学の世界仏教文化研究センターの引き継ぎミーティングが深草キャンパスで開催されました。次のセンター長との引き継ぎのミーティングです。次のセンター長は副学長も経験された方なので、その管理運営のご手腕に期待しています。引き継ぎさせていただいた課題をきちんと解決の方向に導いてくださると期待しています。

▪️夕方からは、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事の皆さんと、逢坂学区市民センターにある会議室をお借りして、定例ミーティングを持ちました。私たちの法人は、2019年12月に設立されましたが、亀のような歩みというか、なかなか思い通りにいかず、自分たちのミッションを具体的な形にしていくことができていませんでした。ところが、今年に入り、やっと少しずつ展望が見えてくるようになりました。今日は、私共の法人のデジタルマップの技術を滋賀県で応用展開していくためのワークショップに関して相談を行いました。「私共法人のデジタルマップ」の技術と書きましたが、正確には理事のお一人である秋國寛さんが経営されている「DIIIG」がお持ちの技術です。もちろん、技術を実装することそのものが目的ではなくて、この技術を手段として、利他、共感、熱意が基盤にある地域社会をさまざまなステークホルダーの皆さんと共創していくことを目指します。

▪️写真は、定例のミーティングにあと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でもった懇親会です。秋國さんは、写真で言うと私の前にいる方です。パワーありそうでしょう。秋國さんは、人と会う時はしっかり飲んでおられますが、普段はお酒をお飲みになりません。普段はお酒を飲まず、早寝早起きで夜明けの時間帯から仕事をされているのだそうです。仕事がとても楽しいとおっしゃっていました。頭もスッキリして仕事の効率が上がるともおっしゃっていました。すごいな、自分にできるかな、無理やな…。知らんけど。

滋賀県庁でミーティング

▪️今日の午前中は滋賀県庁で、琵琶湖環境部、琵琶湖保全再生課の職員の皆さん、総務部市町振興課の職員の皆さんと、理事長をしている私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」とでミーティングを持ちました。私たちの理事が経営している企業が開発したマップに関する技術と、MLGsの活動、市町振興課が所管されているコミュニティ通貨「まちのコイン(ビワコ)」との連携に関して、今日は大変前向きな議論ができました。仕事をするのが楽しくなる、そのような議論です。今日のように前向きで意欲を持った方達と一緒に仕事をするととてもハッピーになれます。相手の熱量に、自分自身もちゃんと熱量を伴い応答しようとしますからね。ありがとうございました。大学の仕事も、こうあって欲しいのですが😅。定年退職まであと3年なので、熱量のある教職員の皆さんと一緒にお仕事したいです。大学のことはともかく、滋賀県庁の皆さんとは引き続き、具体的な目標を共有しつつ、ミーティングを重ねていく予定です。マップの技術を通して、県庁内に横のつながりが縦横に生まれていけばと思っています。

▪️今日のミーティングの場所ですが、県庁4階の会議室でした。もともと、貴賓室として使われていたんですって。なんだか立派な部屋た。写真を撮らせていただきました。

雪の比良山系

▪️今日は、「公益財団法人 淡海文化振興財団」の2024年度「未来ファンドおうみ助成事業」のプレゼンテーションの日でした。私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」事務局長の藤沢栄一さんが、現在、「琵琶故知新」で進めようとしているGIS(地理情報システム)を基盤に置いた事業に関してプレゼンテーションを行いました。理事長の私の役割は、質疑応答で藤澤さんをサポートすることでした。さあて、結果はどうなりますでしょうね。採択されるかどうか…。通知書が届くのを待ちたいと思います。

▪️今日は、「公益財団法人 淡海文化振興財団」の2024年度「未来ファンドおうみ助成事業」のプレゼンテーションの日でした。私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」事務局長の藤沢栄一さんが、現在、「琵琶故知新」で進めようとしているGIS(地理情報システム)を基盤に置いた事業に関してプレゼンテーションを行いました。理事長の私の役割は、質疑応答で藤澤さんをサポートすることでした。さあて、結果はどうなりますでしょうね。採択されるかどうか…。通知書が届くのを待ちたいと思います。

▪️写真は、プレゼンテーションを行なった「ピアザ淡海 滋賀県立県民交流センター」のそばから撮影したものです。この写真ではよくわかりませんが、琵琶湖文化館(お城の建物)の向こうに、山頂が白くなった比良山系が見えました。この琵琶湖文化館は、古い建物であることから耐震等に問題があり2008年4月から休館しているのですが、2027年には、「近江の文化財を中心とするミュージアム」、「地域の文化財のサポートセンター」、「文化観光の拠点となるビジターセンター」の3つの機能を柱とした新施設として、浜大津に移転開館する予定になっています。こちらからご覧ください。

滋賀県庁の皆さんとミーティング

▪️昨日は、午前中自宅で仕事をして、午後からはまずは大津市役所へ。自治協働課を訪問し、「大津市協働を進める三者委員会」の打ち合わせと意見交換を行いました。大津市に限らず、人口減少と高齢化が加速度的に進行していく状況の中で、地域コミュニティの自治のあり方や仕組みも変化せざるを得ません。大津市では、前市長の時に、地域コミュニティを支える支援に関して、市役所と地域との間に緊張関係が生まれた時もありました。そもそも大津市は地理的に南北に細長く、マンションがたくさん建設されている市街地から、過疎が進む山間地域まで、地域コミュニティの自治の状況やあり方は実に様々です。同じような一元的な仕組みで自治を支援していくことも困難です。この「大津市協働を進める三者委員会」の委員長を務めながら、いつもその困難さに直面してきました。ただ、1期2年連続3期までという決まりがあり、私は今年の2月でこの委員長や委員を退任します。引き続き頑張って地域コミュニティをどのように支援していくのか、知恵を絞り汗をかきながら取り組んでいただきたいと思います。

▪️大津市役所の後は、滋賀県庁の総務部市町振興課のデジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」担当の皆さん、琵琶湖環境部の「MLGs」担当の皆さん、そして「びわぽいんと」の準備を進めている私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」との3者でミーティングを持ちました。長年お世話になっている三和伸彦さんがミーティングをセッティングしてくださいました。おかげさまで、とても良いミーティングになりました。ありがとうございました。ミーティングの後は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で懇親会。こちらも有意義な場になりました。今朝、三和さんから「会って話し合うこと、呑むこと、とても大切だと改めて思いました」というメッセージを受け取りましたが、本当にその通りだと思います。

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会

▪️昨日は、夕方から特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会が開催されました。場所は、大津駅前の逢坂市民センターの会議室です。ここはとても便利な場所ですし、利用料金も安いのです。で、総会で審議した議案は「第1号議案 令和 4 年度事業報告に関する件」、「第2号議案 平成 4 度収支決算報告、監査報告に関する件」、「第3号議案 平成 5 年度事業計画に関する件」、「第 4 号議案 役員の改選」でした。まあ、普通の議案でしょうかね。

▪️私たちの「琵琶故知新」は2019年12月に設立されました。4年目になります。NPO活動は、自分たちの「社会的なこころざし」を実現するためのものですが、実現までにはまだまだ努力が必要です。今回は、総会の後に、現在進行中というか、これから取り組む事業に関して説明させていただきました。この事業をなんとか軌道に乗せて、少し弾みをつけたいと思います。また提案している「びわぽいんと」についても、この事業の中でさらに鍛えていければと思っています。また、引き続き理事長を務めることになりました。頑張って取り組みたいと思います。どうか、引き続き応援をよろしくお願いいたします。