「琵琶故知新」の法人登記

■設立の準備を進めてきた特定非営利法人「琵琶故知新」、先日、事務局の藤澤栄一さんのところに、滋賀県庁から認証書が届きました。そこで、藤澤さんと一緒に、26日の午前中、大津市にある法務局で法人登記をすませました。何も問題の指摘がなければ、ぎりぎり令和元年の設立ということになります。そのことは、正月明けにもわかるようです。この日、藤澤さんから、NPOの名刺を渡されました。いよいよですね。年末のドタバタでまたまたメニエール病のめまいがしているのですが、無理のない範囲で頑張ります。みなさん、私たちの「びわぽいんと」の活動にご賛同ください。また、応援してください。よろしくお願いします。

■「びわぽいんと」は、市民団体「水草は宝の山」(水宝山)のメンバーで琵琶湖汽船社長である川戸良幸さんが報告されたアイデアから生まれました(川戸さんは、「琵琶故知新」の副理事に就任されます)。この「水宝山」から、今回の「びわぽいんと」のような新しいアイデアが、また出てくれば良いなあと思っています。

「びわぽいんと」のテストイベント

■昨日は、大津市の堅田にある真野浜で、「びわぽいんと」のテストイベントを開催しました。現在、設立の準備を進めているNPO法人「琵琶故知新」が、この「びわぽいんと」の運営を行います。

■2年前のことになりますが、琵琶湖の水草問題に関心のある有志の皆さんと一緒に、市民団体「水草は宝の山」(水宝山)を設立しました。その後、「水宝山」では、水草問題を緩和するための社会的な仕組みについて検討を進めてきました。その中で、「びわぽいんと」というアイデアが出てきました。琵琶湖汽船の社長をされている川戸さんのアイデアです(川戸さんも水宝山の仲間です)。そのアイデアを実現するために、様々な能力を持った「水宝山」の仲間が知恵を出し合いました。そしてNPO法人「琵琶故知新」を設立することになりました。このNPOを設立して、水草問題をはじめとして琵琶湖の様々な環境問題に取り組む市民団体・地域団体の間を、そしてそのような団体の活動を経済的に支援しよとする多くの企業と団体との間をつなぐために、「びわぽいと」というIT技術を使った仕組みを準備することになったのです。

■企業からの寄付をポイントに変換し、スマートフォンのアプリを使って環境保全活動に参加した方たちにポイントを配布します。イベントごとに、NPOが環境保全活動のイベントを開催する団体にQRコードを発行します。そのQRコードをアプリを使って取り込むとポイントが溜まっていきます。それらのポイントはもちろん自分のために使うことができますが、同時に、他の団体に贈ることもできるようになっています。ここのところ、他の団体に贈るというところがとても重要です。しかも、たまったポイントや贈ったポイントは記録に残ります。詳しいことは、またfacebookやこのブログででお知らせできるかと思います。

■NPOが認証されるのは、もう少し先のことになりそうですが、今日は、その前に、小さなイベントを開催し、実際にスマホのアプリを使ってもらうことにしました。アプリも、いろいろ改良していく必要があるからです。アプリの開発については、水宝山の仲間の友人のITベンチャーの会社が積極的に支援してくださっています。ありがたいことです。

■今日は、15人ほどの方達が集まりました。テストですので、基本、「水宝山」の仲間のつながりで集まった方達です。私のゼミの学生Yくんも参加してくれましたし、「水宝山」の活動を応援してくださっている市役所や県庁の職員の方達も参加してくださいました。以前、「水宝山」の仲間の山田さんと2人で水草の撤去や掃除の作業をした時は、かなり時間が必要でした(山田さんは、「水宝山」の代表であり、浜の掃除を始められた方です)。しかし、今日のように多くの方達と一緒に作業をすると、予想以上に早いスピードで浜が綺麗になっていきました。考えてみれば当たり前のことのなのですが、そのことに改めて驚きました。また、とても嬉しくもありました。

■1時間少々で、真野浜で乾燥した水草のほとんどは軽トラックに積み込まれました。その水草は、近くの市民農園で土壌改良剤として使われています。湖辺の水際にそのまま放置されている水草は腐敗し、不快な悪臭を発する迷惑なものでしかありませんが、こうやって人の手で浜に引き上げて乾燥させる

と、価値のある資源になるのです。

■そうそう、山田さんがこんなことを言っておられました。以前は、捨てられたたくさんの釣り糸やルアーが、乾燥した水草に絡まって分別が大変だったけれど、最近は、ほとんどそのようなことがなくなったと。釣り人のマナーが向上したのでしょうかね。それでも、時々、プラスチックゴミが見つかります。それらは分別して燃やすゴミとして処分されます。

■ところで、今年は、背中の凝りや首の凝りに悩んでいるのですが、熊手を持って水草の掃除をしていると、ずいぶん凝りが軽減されます。しかも、美しい風景を見ながらですから、心も爽やかになります。その上で、みんなの力で綺麗になった真野浜に大変満足することができました。

作業の後は本日参加された皆さんと一緒にBBQを楽しみました。有意義な一日になりました。

「滋賀の地酒-酒学事始」

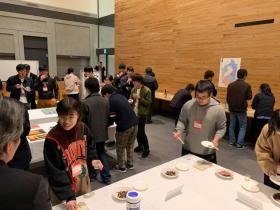

■昨晩は、「滋賀の地酒-酒学事始」滋賀の地酒を知り、学び、嗜むイベントが開催されました。「呑む」のではなく、あくまで試飲です。1部、滋賀県酒造組合会長の喜多良道さん(喜多酒造株式会社 代表取締役社長)によるご講演の後、2部は交流会ということで、滋賀の地酒を嗜むながら参加者の皆さんと交流しました。

■喜多会長のご講演の中にあった「甘味」「酸味」「辛味」「苦味」「渋味」を味わうこと、含み香の大切さを意識しながら試飲をさせていただきました。こうやって意識すると、「苦味」などは味わいの後の方に、それもサッと瞬間的に感じられる味で、日本酒の輪郭を引き締めているという印象を持ちました。こうやって意識すると、銘柄ごとの味の違いや奥深さが理解できます。

■ところで、このイベントに参加したのは、実はRECセンター長の深尾昌峰さんに、これから設立するNPO法人「琵琶故知新」に関していろいろ教えを請うためでした。NPO法人の事務局をされている藤澤栄一さんと一緒にいろいろご指導いただきました。深尾さんは、RECセンター長としてこのイベントに出席されていました。ありがとうございました。「びわぽいんと」という新しい仕組みを作るためには、いろいろ乗り越えないといけない課題があります。頑張ります。

第6回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

■この前の土曜日から日曜日にかけて、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加してきました。最初は雨も降り、多少コンディションが良くなかったところもありますが、何とか100km歩き完歩しました。いろいろな思いを抱えて歩きました。まずは世界農業遺産に認定されることを祈って。1周忌を迎えた大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のマスター光山幸宏くんのことを偲んで。台風で被害に遭われた地域の復旧を願って。全日本吹奏楽コンクール(26日)で龍谷大学吹奏楽部が素晴らしい演奏で金賞を獲得することを願って。市民団体「水草は宝の山」(水宝山)の活動、NPO法人「琵琶故知新」が運営する「びわぽいんと」がうまく動き始めることを祈って。孫の健やかな成長を願って。そして、琵琶湖と共に仕事ができることを感謝して。いろいろ、あります。ちょっと厚かましいですが、いろいろ抱えて歩きました。なんとか、100kmを完歩したことに安堵しています。応援してくださった皆様、ありがとうございました。

■この前の土曜日から日曜日にかけて、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加してきました。最初は雨も降り、多少コンディションが良くなかったところもありますが、何とか100km歩き完歩しました。いろいろな思いを抱えて歩きました。まずは世界農業遺産に認定されることを祈って。1周忌を迎えた大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のマスター光山幸宏くんのことを偲んで。台風で被害に遭われた地域の復旧を願って。全日本吹奏楽コンクール(26日)で龍谷大学吹奏楽部が素晴らしい演奏で金賞を獲得することを願って。市民団体「水草は宝の山」(水宝山)の活動、NPO法人「琵琶故知新」が運営する「びわぽいんと」がうまく動き始めることを祈って。孫の健やかな成長を願って。そして、琵琶湖と共に仕事ができることを感謝して。いろいろ、あります。ちょっと厚かましいですが、いろいろ抱えて歩きました。なんとか、100kmを完歩したことに安堵しています。応援してくださった皆様、ありがとうございました。

■世界農業遺産をアピールするために、多くの滋賀県庁職員の皆さんと一緒に歩いているわけですが、今日は若い職員さんに支えていただきながら、なんとかゴールすることができました。若い職員の皆さん、ウォーキングのスピードが早いですね。引っ張ってもらいました。結果、23時間19分27秒でゴールすることができました。ちなみに歩数ですが、初日は95,629歩(自宅を出てからの歩数です)。2日目は58,679歩でした。合計154,308歩です。よく歩きました。ゴールしたらすぐに生ビールを飲み、帰宅してからもビールを飲みました。徹夜で歩いたので、そのまま昼寝に突入しました。

■この「びわ湖チャリティー100km歩行大会」、大会当日のコンディションもありますが、きちんと準備すれば完歩できると思います。ちなみに、今回は、 931名のうち完歩者は660名でした。完歩率は70.9% 。今大会では、facebookの1人のお友達とスタート地点でお会いしました。昨年の私の「びわ100」の投稿を読んで、参加を決意されたとおっしゃっていました。ちょっと、うれしかったです。今年も、何人かの方から「私も参加したい」とのお話を伺っています。是非ご参加ください。さて、今回も、100kmの道中のこと、記録しておこうと思います。時間を見つけて書き足していきます。

■1回目の参加の時と違って、4回目ともなるとずいぶん舐めてかかっていたなあと思います。昨年、たいした練習をせずになんとか完歩できたので、今年もなんとかなるだろう…と、ほとんど練習をしてきませんでした。唯一、約2週間前に、琵琶湖の南湖をぐるりと1周、42kmほどを滋賀県の職員の皆さんと一緒に歩いただけです。本当は、きちんと積み上げて「脚」を作り上げていくべきだったと反省しています。おそらくは、そのほうが、楽に歩けたのではないかと思います。これが一番の反省点です。

■2つめの反省点ですが、前日に、よく眠れなかったことです。昨年の大会でもやはりそうでした。そのため、夜中に非常に眠くなってしまい、これは危ないと自分でも思い、我慢せずに、チェックポイントのあった南郷の洗堰で仮眠を取りました。今年は、頑張って仮眠はとりませんでしたが、歩きながら非常に強い眠気が襲ってくることが何度かありました。南郷の洗堰を出発して、次のチェックポイントであるびわ湖ホールまで移動すると、その途中には湖岸沿いに公園があります。朝早くから散歩をしたりジョギングをされている方達がたくさんおられます。そういう方達とすれ違う時、不審な目でジロリと見られることが何度かありました。おそらくは、ふらついて歩いていたのですね。これ、危険です。前日に、十分な睡眠が取れるようになんとかしなければなりません。なんだか、明日が遠足で興奮して眠られない子どものようです…。

■今回の第6回の大会では、大会にエントリーした時期が遅めだったからだと思いますが、私はABCという3つのグループのCによるスタートでした。Aグループから出発するので、最後の方からの出発と言うことになります。この大会ではタイムを競うわけではないので、それで困ることは何もないのですが、あえて困ったといえば、私の場合、自分のペースで歩こうとすると前が詰まってしまうということでした。ウォーキングの大会では、できるだけ自分のペースとリズムで歩いていくことが大切かと思いますので、やはり早めにエントリーして快適に歩けるようにした方が良いかなと思いました。

■スタートした後、しばらくすると雨が降り始めました。今回の雨には、本当に難儀しました。ずっと振り続けるよりはマシなのですが、ゴアテックスのレインウェアを着たり脱いだり…を繰り返さなければなりませんでした。大会事務局からの案内では、雨具についてはポンチョが便利と書いてありましたが、今回の程度の雨であれば、確かにそうですね。ポンチョの良いところは、リュックを背負ったままでも着ることができることでしょうか。ポンチョだとリュックは濡れません。下の方がオープンなので、蒸れにくいというのも良い点かと思います。ただし、下半身はオープンなので、強い雨になると濡れてしまうでしょうね、やはり。難しいですね〜。雨の問題ですが、足裏にも関係してきます。シューズにカバーをかけない限り、靴や靴下に雨がしみ込んできます。蒸れると足に肉刺ができてしまいます。ということで、今回、トレイルランニングに取り組んでいる友人に、肉刺ができにくい良いソックスはないかと尋ねみました。

■友人からは、「ドライマックス」というメーカーのソックスが良いと教えてもらいました。そして「いつも行くトレランの店に、トレイルランナーが嫌がる厚めのドライマックスのソックスが余って残っている」とのことで、私の代わりに購入してくれました(ありがとう、Oさん)。この「ドライマックス 」のソックス、大変優れています。感心しました。「ドライマックス」という名前の通り、足裏が蒸れません。実際、肉刺ができませんでした(もっとも、利き足の右親指の爪の下が指内出血してしまいました。これは毎年ですね)。もうひとつその友人から教えてもらったものは、「Protect S1 スポーツ摩擦皮膚保護クリーム」です。これも優れものです。今までは、足裏にワセリンを塗っていましたが、このクリーム、ワセリンのようなべとつき感がありません。また、肉刺対策という点ではワセリンよりも優れているかもしれません。今回は、新しいソックスとクリームが大活躍でした。結局、一度も別の靴下に履き替えることはありませんでした。「ドライマックス」のソックスの予備を2つリュックに入れていたのですが、使わずじまいでした。

■雨は降ったり止んだりと面倒臭い天候でしたが、彦根をすぎたあたりからは雨も止みました。いつもの通り、大中の第1チェックポイント(32km)までは、順調に進みました。そこにたどり少し前に、知り合いの社会学者とも出会いました。同志社大学の鵜飼孝造さんでした。後ろから歩きながら、これは鵜飼さんに違いないと確信し、すれ違いざまにお声がけさせていただきました。歩くスピードやリズムはそれぞれの人にあったものがあります。私は、健脚の滋賀県職員の方と一緒でした。そのスピードに合わせて自分のペースとリズムを維持していました。鵜飼さんからは、「先に行ってくださいね」と言っていただき、簡単な挨拶を済ませて先に進むことにしました。今回、滋賀県職員の皆さんのチームと一緒にスタートしましたが、チームといっても途中からはばらけてきます。その際に、自分のペースにあう方が自然と見つかっていきます。おそらくは、単独で参加される場合でも、そのような方が見つかるのではないでしょうか。特に、第2チェックポイント(53km)を超えるあたりからは、前後にあまり人がいません。暗い夜道を一人で歩くのは、やはり辛いものがあります。元気なうちは、ペースが同じ方とおしゃべりを歩くとずいぶん気が紛れます。おそらく1人だと、どんどんペーズが落ちていくのではないかと思います。だって、しんどいですもの。

■今年は、第3チェックポイントが、昨年よりも少し手前の66km地点になりました。第2チェックポイントからは、ここまで13km。次の第4チェックポイント(79.9km)までは14km。昨年は、第3チェックポイントがさらに4kmほど先でしたので、少し長く感じて精神的にしんどかった記憶があります。今回は、ちょうど良い距離かもしれません。このあたりからは、残りの距離のことはあまり考えるべきではないと思います。「ああ、まだ34kmも残っている」と考えるのではなく、「もう、66km歩いてきた」と考えるようにするべきかと思います。そして、第3チェックポイント以降は、「とりあえず次は14km」、第4チェックポイントからは「とりあえず次は10km」と考えるようにしています。先のことは考えません。そしてだい5チェックポイントにたどり着いたら、「ああ、もう90kmも歩いたのか、すごい。残りは、たった10kmやん」と考えるようにしています。自分で自分を騙す…という感じでしょうか。ただし、最後の区間は、実は10km以上あります。坂本の町の旧道は美しい歴史的な街並みが続きます。美しいのですが、変化する印象がないので、とても長く感じます。おまけに旧道が終わったところには陸橋があり、これを疲れ切った脚で渡らねばなりません…。でも、ここまでくればあとは、勢いだけで歩いて行けます。

■まあ、今年もこんな感じでゴールすることができました。ただし、練習不足と睡眠不足は大反省です。これから「びわ100」に挑戦しようと考えておられる皆さんの何かの参考になれば幸いです。

NPO法人「琵琶故知新」の総会

■先週火曜日、10月1日に投稿しましたが、天台宗の最澄の「一燈照隅万燈照国」(いっとうしょうぐうばんとうしょうこう)=「一隅を照らす光が集まれば、その光は国全体をも照らすことになる…」という言葉に励まされるように、琵琶湖のまわりで実践されている「小さな自然再生」を支援するNPO「琵琶故知新」を設立することになりました。IT技術を使った「びわぽいんと」という新しい仕組みをこのNPOで運営していきます。

■今日、10月7月(月)は、このNPO設立のために必要な最初の総会を「コラボしが21」で開催しました。市民団体「水草は宝の山」(水宝山)の会合の中で提案された「びわぽいんと」が、やっと実現しそうな段階にまでになりました。「水宝山」の方は、現在のところ法人化する予定はありませんが、こちらはこちらで地道に水草問題に取り組んでいこうと思います。また、「水宝山」のなかから、この「びわぽいんと」のようなアイデアがいろいろ生まれてくると素敵だなと思っています。

一燈照隅万燈照国

■天台宗の最澄の言葉と聞いています。「一燈照隅万燈照国」(いっとうしょうぐうばんとうしょうこう)。「一隅を照らす光が集まれば、その光は国全体をも照らすことになる…」という意味なのだそうです。

■全国の様々な地域社会で取り組まれている「小さな自然再生」の実践も、この言葉と同様なのかもしれないと思っています。最澄の教えを単純化しているとのお叱りを受けるかもしれませんが、例えば、琵琶湖の周囲の一隅を照らす活動(小さな自然再生)も、たくさん集まれば琵琶湖全体を照らすことになるのではないか、琵琶湖のことを思う人の気持ちをうまくつなぐことができるのではないか、そのように思うのです。

■琵琶湖のまわりで実践されている「小さな自然再生」の活動が、うまくつながることで、琵琶湖の周りに環境保全の連帯が生まれるようにしていけないだろうか。そのような活動が、企業のCSR活動ともつなり、琵琶湖の周りの「小さな自然再生」を支える社会的仕組みを、多くの人の力で生み出すことはできないだろうか。

■そのような思いから、「小さな自然再生」の実践者、企業人、研究者、専門家…様々なお立場の方達が参加する市民グループ「水草は宝の山」(「水宝山」)でいろいろ議論をしてきました。グループの仲間である川戸良幸さん(琵琶湖汽船)のアイデアを核に、グループのメンバーで「びわぽいんと」という新しい社会的仕組みを構想してきました。もうじき、その「びわぽいんと」を運営するNPO法人も設立することができそうな段階になってきました。皆さんのご理解と応援が必要です。どうか、よろしくお願いいたします。

ビワマスと北船路

■先週の火曜日のことになりまずか、ひさしぶりに市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」の会議が開かれました。相変わらず、体調はイマイチの状態ではありますが、ひさしぶりに、琵琶湖の環境保全活動を「つなぐ」ための仕組、「びわぽいんと」について相談をすることができました。この「びわぽいんと」については、おそらく年末にはご披露できるかな…という感じになってきています。とはいえ、まだまだ詰めていかねば穴がたくさんあります。頑張ります。

■会議の後は、近くの居酒屋「からっ風」に行って懇親会ということになりました。京阪石山坂本線の石場駅の近くにあります。ここは、25年前、私が滋賀県庁の職員であった時代(琵琶湖博物館開設準備室の主査の時代)に、上司に連れられて来ていたお店です。この日のお刺身の中には、天然のビワマスが入っていました。ビワマスのひれ酒も始めて味うことができました。本当に美味しいですね、ビワマス。

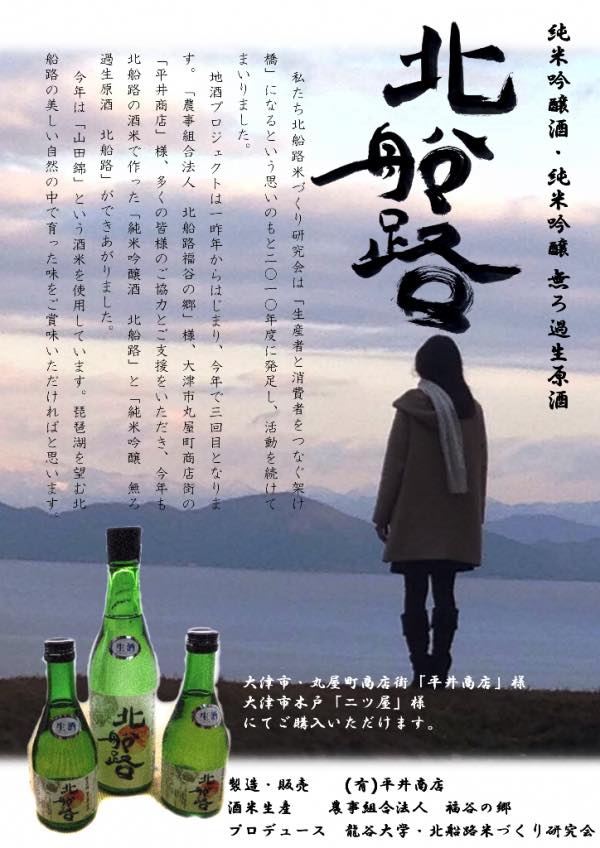

■体調というか精神状態は相変わらずイマイチな感じなのですが、お酒は呑めます。まずはビール、そしてハイボール、最後は日本酒。何を飲もうかと壁に並ぶ銘柄を眺めて、大津の酒蔵「平井商店」さんの「浅茅生」をお願いすることにしました。その際、注文のついでに「ちなみに、平井さんの『北船路』はありますか?」とお聞きしたところ、「あれ、美味しいですね。うちのお客さんで、北船路が大好きな人がいて」と一気に話が盛り上がりました。純米吟醸酒無濾ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」は、ゼミの学生たちが、比良山の麓にある農村・北船路(大津市八屋戸)と平井商店さんをつないで生まれた銘柄なのです。そのことをお店の方に話すと、話はさらに盛り上がりました。息子さんのお連れ合いが、とても気に入っておられるとのことでした。瓶のラベルの左の端に小さい字で「プロデュース 龍谷大学・北船路米づくり研究会」と書いてあります。ラベルをデザインしたのもゼミ生なのです。人によっては、「もっと大きく龍谷大学と書けば良いのに」と言ってくださるわけですが、学生には、「自分たちは裏方、黒子なんだから、小さな字にしなさい」と言って目立たないようにしてもらいました。だから、からっ風の皆さんも龍谷大学の字は目にはいっていなかったようです。ポスターについても、学生がデザインしました。

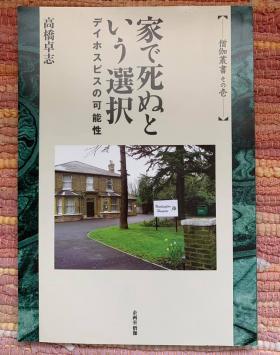

『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』(高橋卓志)

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■浜大津でのミーティングを済ませた後は、急いで大宮キャンパスに移動しました。尊敬する高橋卓志先生が担当されている、大学院実践真宗学科の社会特殊研究をモグリの学生として聴講するためです。この日のテーマは、「医療と宗教の接点とギャップ」でした。高橋先生の授業でいただいた刺激を、これから彦根の農村で展開する予定のプロジェクト(コミュニティの力で、住み慣れた我が家で最期を迎えられるように)に活かしていけるよう頑張ろうと思います。この日は高橋先生からたくさんの資料を配布していただきました。また欠席した前回の授業の際に配布され『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』については、わざわざ自宅までお送りくださいました。高橋先生ありがとうございます。この本は、私家本だそうです。貴重ですね。丁寧に拝読させていただこうと思います。次回は、ゲストとして医師の内藤いづみ先生が授業にお越しになります。在宅ホスピス医として、高橋先生と一緒にいろいろ活動をされてこられたようです。内藤先生がお越しになる次回までに、配布していただいた資料を全て読んでおくようにとの指示が出ています。楽しみです。

「びわぽいんと」

◾️昨日の午前中は、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトのミーティングでした。経験的に思うことがテスが、ディシプリンの違う人たちが集まって取り組む文理融合のプロジェクトの場合、プロジェクトの一番基本的なフレームワークを常に確認し合いながら進捗させなければなりません。良いミーティングだったと思います。というのも、お一人は海外の方で、私の英語の能力が不十分なので、同席したメンバーに適宜通訳をしていただいたので…。でも、ミーティングの後にいただいたメールでは、きちんと理解し合えたことがわかりました。安心しました。

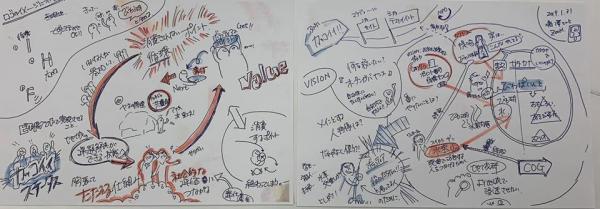

◾️昼からは京都市の本部にある大学の本部に行って事務仕事をしました。書類を作成仕上げて提出しました。そのあとは大津市浜大津にある琵琶湖汽船へ。琵琶湖汽船の社長であり、市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」の仲間でもある川戸さんのアイデア「びわぽいんと」について、相談をするためです。その運用の方法、運用するNPOのこと、諸々を相談です。こちらも良いミーティングでした。「びわぽいんと」は、「ポイントを貯めて贈る‼︎」が基本になります。「びわぽいんと」の本質は「交換」ではなく「贈与」(gift)なのです。琵琶湖の環境保全に取り組む様々ん団体が「びわぽいんと」を通してつながり、支え合う、そのようなネットワークが琵琶湖の周囲に展開することを願って、真剣に取り組んでいきます。2つめの絵ですが、これは「あるがゆう」さんのグラレコ=グラフィックレコードです。「水宝山」の仲間である藤澤栄一さんが「びわぽいんと」について語ったことを、あるがさんがグラレコしたものです。「びわぽいんと」、いろんな方達に支えられながらその実現に向けて進捗しています。