初詣と地震

▪️1月1日の元旦の16時10分頃、自宅がガタガタ揺れ始めました。地震だということはすぐにわかるわけですが、いつもと違って揺れの時間がく長く、少し血の気が引くような思いでした。気分も少しだけ悪くなってしまいました。テレビを視ると、能登半島で地震が発生し、津波も能登地方には津波警報が発令され、そのうちに大津波警報が発令されることになりました。能登半島やその近くだけでなく、北は北海道から南は九州までの日本海側には津波警報が発令されました。

▪️震度7ということで、地震の被害が甚大であることは予想できましたが、次第に現地からの映像が届くようになり言葉を失いました。道路はうねり割れて避難の移動も困難な場合があることがわかりました。建てられてから時間が経過したと推測される古い家々がひどい被害を受けていました。加えて、火災です。報道では、輪島の市街地が200棟が全焼したとのことです。言葉が出てこないのですが、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。現時点で30人の方達がお亡くなりになっています。被害のひどい能登半島の先端地域まで、救援の手ができるだけ速やかに届くことを願っています。

▪️知人にも北陸地方で暮らしている方達がおられます。そのうちのお1人が、facebookにご自宅の様子を投稿されていました。室内の本棚が倒れ、書籍が散乱し、引き出しも飛び出していました。相当な揺れだったのだと思います。幸いなことに、知人は無事だったようです。もうお一人の方のご実家は、海の近くだそうで、強い揺れと津波警報で家屋の状況等確認する間もなく、皆さんで避難されたようです。ご家族や地元の方達は怪我もなくご無事とのことでした。元々、よく地震の起こる場所だったようですが、ここまで大きく、そして津波が発生するようなことが起こるとは想像しておられなかったようで、ショックを受けておられました。もう1人の研究仲間のご実家も石川県なのですが、こちらはまだ連絡が取れません。大丈夫かなと心配しています。

▪️そのようなことが起こるなどと予想できるはずもなく、天気も良かったので、初詣に出かけました。私が住んでいるのは大津市の新興住宅地なんですが、住宅地になる前は、近くの農村の里山でした。ということで氏神様はこちらかなと思う神社に毎年、初詣でお参りしています。清々しい気持ちになる良い神社です。坂を登ったところに境内があり、反対側には琵琶湖の南湖が見渡せます。社殿は昨年、新しく造り替えられました。神社の社殿を取り囲むように森があります。いつも思うのですが、こちらは何か「気」を感じるんですよね。しかし、新年のそのような清々しい気持ちも、氏神様には大変申し訳ないのですが、地震の発生でどこかに吹き飛んでしまいました。

2023年、ありがとうございました。

▪️今日は大晦日です。少し寝坊をしましたが、大掃除に取り組みました。まず1階のリビング等の床を掃除して、窓を拭いて。2階の部屋の掃除をして、窓も拭いて。自分の書斎も整理整頓をして。私としてはかなり丁寧に掃除したので、昼前から夕方までかかってしまいました。小さな家なんですけどね。

▪️そうやって大掃除をしていると、いろいろ気がつくことも出てきます。室内灯の埃が気になったり、その埃の掃除をしていたら電球が切れていることに気がついて…。上の方だけではありません、下の方も。リビングの床を拭いていたら、椅子の足のソックス(わかりますか)がゆるゆるになっているのに気がついて…。あわてて近くのホームセンターに駆け込みました。今日は大晦日で18時半で閉店だとか。まあ、なんとか大掃除を終えることができました。もっと計画性のある性格だったらね、こんなことにはならないんですけど。定期的に仕事や生活の「棚卸し」をする必要があるということですね。あと、高校の同窓会に出席したからかもしれませんが、今日のような大掃除は幾つまでできるんだろうなあと…2階の窓を拭きながらちょっと不安になってきました。

▪️19時頃から年越し蕎麦をいただきながら、NHKの「紅白歌合戦」を視ていました。知らない若者ばかりで…、録画している番組に切り替えました。まあ、大掃除も無事に終えてちょっと落ち着いてきましたかね。なんとかお正月を迎えることができそうです。年賀状を出していた頃は、まだまだバタバタが続いていましたが、今はもう失礼させていただいています。ということでして、皆様、今年もいろいろお世話になりました。歳を重ねるたびに、今までできていたことができなくなっているように思います。皆様に支えていただいて、なんとかなっているのかもしれません。どうか引き続きお支えください。よろしくお願いいたします。

▪️ 1月2日には、娘の家族がやってきます。もちろん、ひなちゃんとななちゃんも。3日は、奈良で親族の皆さんとの新年会です。毎年恒例の行事です。正月らしい正月を過ごします。しかし、5日からは仕事に戻ります。卒論の指導です。いやはや…。

▪️話は変わります。このブログをご覧いただいている方はご承知のことと思いますが、私は龍谷大学吹奏楽部の部長をしています。龍谷大学吹奏楽部は、4回連続で吹奏楽コンクールで金賞、金賞を受賞した大学の中でも、一番高い評価をいただいてきました。大変、部長をさせてもらっていることに誇りを感じています。もちろん私は音楽的には何も貢献できません。ただいるだけの部長です。まあ、大学の課外活動の部長(あるいは顧問)ってそんな感じなのかもしれません。ただ、何か問題が発生したときには、もちろん先頭に立って部を支えます。その覚悟でいつも部長をしています。それが大切な仕事になります。

▪️吹奏楽部の運営のために、部長・副部長、監督・コーチ、そして学生の代表である幹事長や副幹事長、そして補佐をされている学生の皆さんとLINEグループを作っています。先ほど、幹事長の大島拓巳さんから投稿がありました。1年間を振り返っての挨拶のメッセージでした。「これからはOBとして、一番近くで応援させていただきます! 」という言葉で締めくくられていました。嬉しいですね。そして、その後に「大島拓巳が退出しました。」のメッセージも。これから、続々と、「〜が退出しました。」のメッセージが出てくるはずです。とても寂しい気持ちになります。

▪️このXへのポストは、龍谷大学吹奏楽部のものです。ぜひ、ご覧ください。部訓の「音楽・感謝」の原点に大切にした投稿です。

2023年も残り数時間となりました。

今年もたくさんの方々に支えていただき、多くの演奏会を無事終えることが出来ました。

本当にありがとうございました。来年度も、より多くの方々に素敵な音楽をお届けできるよう、感謝の気持ちを忘れず頑張って参りますので、2024年もよろしくお願いいたします! pic.twitter.com/hOc1xtfRqs

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) December 31, 2023

クリスマスリース

▪️我が家の玄関です。家族がクリスマスリースを作りました。クリスマスっぽくなりました。ちなみに、我が家は誰もクリスチャンではありませんが、キリスト教の学校にはいました。特に私は子どもの頃、カトリックの幼稚園や小学校に通っていたので、クリスマスに限らず、キリスト教に関わる行事の思い出がたくさんあります。

▪️我が家の玄関です。家族がクリスマスリースを作りました。クリスマスっぽくなりました。ちなみに、我が家は誰もクリスチャンではありませんが、キリスト教の学校にはいました。特に私は子どもの頃、カトリックの幼稚園や小学校に通っていたので、クリスマスに限らず、キリスト教に関わる行事の思い出がたくさんあります。

▪️通っていたカトリック系の小学校では、主イエス・キリストのご降誕の物語「聖劇」が演じられました。学校内ではなく、市民会館のようなところで開催されました。通っていた学校は、中学や高校もあり、全校あげて「聖劇」で盛り上がりました。私が在籍していた時は、マリアやヨゼフは多分高校生が演じておられました。小学生は、かぶりものを着て羊の役をしていました。生まれたばかりのキリストは、さすがに人形だったように思います。そうそう、「聖劇」には必ず登場する東方の三博士、これも高校生か中学生が演じておられました。

▪️ちなみに私が育った家庭の宗教はキリスト教ではありませんでした。なのですが、クリスマスの頃になると、クリスマスツリーを飾り、クリスマスイブにはケーキを自宅で作っていました。そして七面鳥ではなく、チキン一匹オーブンで焼いてローストチキンにしていました。日本住宅公団の3K(4畳半2部屋+6畳1部屋+キッチン)の狭い間取りが自宅でした。Nat King Coleの歌うクリスマス関連の歌もレコードで聴くことになりました。毎年の恒例行事ですね。若い皆さんにはよく理解できないかと思いますが、プレーヤーの出力を、5球スーパーラジオ(5本の真空管が刺してあるラジオ…真空管もわかりませんかね、昔のことですから)につないで、ラジオをアンプがわりに使って聞いていました。レコードは、確かドーナツ盤でした。ぺらぺらのソノシートというのもありましたね。55年前の、高度経済成長期の頃の思い出です。

留学生との雑談

▪️火曜日は6時半には起床します。それから風呂掃除と朝シャワー。その後は、弁当を作って、朝食を摂ります。8時頃には出かけます。というのも、1限から授業があるからです。1限の授業は2回生対象の「基礎ゼミナール」です。

▪️明日は来年度からの社会学演習(ゼミ)の志望理由書を提出する締切日です。きちんとした志望理由を書けるようにと指導してきましたが、大丈夫かな…。私が担当する「基礎ゼミナール」の目標は、それぞれの研究に関する問題意識を育むことにおいてきました。毎回、2人ずつ発表をしてもらってディスカッションをしていますが、それが役立ってくれたらと思います。その後は研究室で早弁をして、昼休みはゼミ生の卒論指導です。執筆に苦しんでいますが、集中して考える経験がなかったようで、卒論は良い経験になっていると思います。1人は、最終の添削のレベルまで来ました。でも多くはこれからですかね。

▪️卒論始動の後は深草キャンパスに移動し、準備をして留学生対象の「日本の社会と文化B」の授業。授業をしていても、反応が違っていて、日本人の学生さんの時より楽しいかも。授業後は、フィンランドからの留学生と雑談。卓球が趣味で、大学のサークルにも参加されているのですが、街中の卓球教室にも通って指導を受けているとのこと。素晴らしい👍。日本での留学生活を楽しんでほしいと思います

大学キャンパス

▪️青空の写真は、朝の瀬田キャンパス。夕方は深草キャンパス。火曜日は、キャンパスを移動して授業をします。朝も夕方も雲ひとつありませんでした。秋という感じですね。先日は、「もう冬やん…さぶっ」と思っていたのですが、今日は暖かいというか普通の秋の感じでしたね。私が勤務する社会学部は、2025年に深草キャンバスに移転するので、見慣れた瀬田キャンバスの風景も、懐かしい風景になっていくのかなと思うと少し寂しい気持ちになります。

▪️青空の写真は、朝の瀬田キャンパス。夕方は深草キャンパス。火曜日は、キャンパスを移動して授業をします。朝も夕方も雲ひとつありませんでした。秋という感じですね。先日は、「もう冬やん…さぶっ」と思っていたのですが、今日は暖かいというか普通の秋の感じでしたね。私が勤務する社会学部は、2025年に深草キャンバスに移転するので、見慣れた瀬田キャンバスの風景も、懐かしい風景になっていくのかなと思うと少し寂しい気持ちになります。

▪️午後からは深草キャンバスに無料のスクールバスで移動し、15:15から4限の留学生を対象にした授業になります。このバスは、学生さんたちの課外活動のために運行されているのですが、利用させてもらっています。さて、留学生の皆さんへの授業ですが、少しずつ難しくしています。私は環境社会を専門分野としているので、そちらの方に授業の焦点をシフトさせています。全員とは言いませんが、多くの方達が理解してくださっているように思います。今日は、授業が終わって中国から来られている留学生から質問を受けました。中国では修士課程の2年生なのだそうです。修士論文を執筆しなければならないのですが(日本に留学しているので執筆は来年かな…?)、世界農業遺産に関してアドバイスを求められました。彼女は、中国の指導教授と相談をして、日本に留学している間に、世界農業遺産に認定されている和歌山県の「みなべ・田辺の梅システム」をフィールドワークをする予定なのだそうです。滋賀県の「琵琶湖システム」だったら、フィールドワークも含めて、がっつり指導させてもらったんですけどね~、ちょっと残念(^^)。

今日の出来事

▪️今日の1限は、2回生の「基礎ゼミナール」。今日も2人の方に発表していただき、全員でディスカッションをしました。

▪️ 1人目の学生さんは、高校生の時に、特別養護老人ホームでアルバイトをしていた時の経験をもとに、介護現場が抱える問題について発表してくださいました。とても興味深い発表でした。個人的には、ずっと質問をしていたいくらいでした。特養でアルバイトを始めた背景、職場で勤務されている外国人の介護士さんのこと、ストレスが溜まりがちな職場の人間関係の問題、認知症で入所されている方ばかりの中で発生する日々の出来事、認知症の方への接し方、そして認知症の入所者の方の立場に立って考えることの大切さ…。とても勉強になりました。ぜひ、このテーマで3回生・4回生のゼミでご自身の研究を進めていただきたいなと思いました。

▪️ 2人目の方は、地方の自治体の首長や議員の成り手がいなくなっているという問題を取り上げておられました。事前の準備が少し足らない様子でしたが、これも大切な社会問題だなと思いました。介護士の現場の問題もそうなんですが、その背景には、すでに日本の社会が人口減少社会に突入しているという現実があります。そういう意味では、今日の授業にいた学生の皆さんの多くは、これから生きていかざるを得ない日本の社会の重い現実を感じ取ってくれたように思います。ただ、全員ではない…というのがちょっとね。残念ではありますが。まあ、仕方ありませんか。

▪️午後から、京都の深草キャンパスに移動して、留学生対象の「日本の社会・文化B」の授業でした。私は、教室でパソコンをプロジェクターに繋いで授業をするので、早めに教室に入ってその準備をします。留学生の皆さんは、その後に教室に入ってくるのですが、ほぼ全員「先生、こんにちは〜」と明るく挨拶をしてくれます。出身の国々を問わずです。そのあたりは、日本人の学生と、ちょっと違うところかなと思うのです。やはり、明るく「先生、こんにちは〜」と言ってもらった方が、私としては気分は良いわけです。ただし、日本人の学生と違うと書きましたが、これは私だけのこと、私が原因かもしれませんね。その辺りはどうなんでしょうね。

▪️授業が終わった後は、京都駅に向かいました。すると、偶然にも大学の職員さんと出会うことになりました。久しぶりでした。、私の方は気がついていなかったのですが、職員さんの方から笑顔で声をかけてくださいました。嬉しかったですね。Hさんという方です。元々、陸上競技で投擲をされていた方で、立派な体格の方です。ここまで書くと、大学の関係者はどなたかわかりますね。まあ、そのことはともかく、しばらく立ち話をしていましたが、それもなんだかな〜という感じなので、近くの呑み屋さん入って、いろいろお話を伺いました。ありがたかったです。呑み屋さんって、「へんこつ」というお店なんですよ。長居するお店ではなく、30分程度でしたが、楽しかったです。嬉しかったな。「アフター5」のこういう交流って、大切だと思うんですよね〜。

▪️ということで、このような投稿、最後までお読みいただいた皆様には申し訳ないのですが、まったくなんの役に立たないわけなんです…。申し訳ありません。最近、少しアクセス数が増えているので、このようなブログをどういう思いでご覧になっているのかなと…心配しています。私は、自分の日々の記録を残しているだけなんです(でもないのですが…)。どうか、がっかりなさらないでください。このブログは、そういうブログなんです。

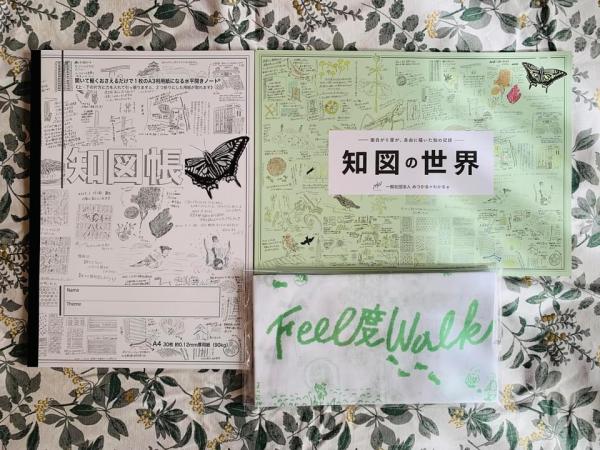

原尻淳一さんと「知図展」

▪️原尻 淳一さんからお誘いただき、京都で開催されている「知図展」に行って来ました。「地図」ではなくて「知図」です。いろいろ刺激をいただきました。原尻さん、お誘いいただき、ありがとうございました。じつは、原尻さんに「実際」にお会いするのは、今日が初めてでした。初めてなんですが、そのような気分ではないほど、これまでfacebookで交流させていただいてきました。そのような交流の中で、「原尻さんってすごいやん!!」といつも驚いてきました。

▪️今日は、原尻さんと一緒に活動されてきた市民の皆さん、そして学生の皆さんの作品を、原尻さんご自身に丁寧に解説していただき、深く納得することができました。ありがとうございました。自分はいったい何に関心があるのかよくわからない。そういう人が、原尻さんの授業を受けると、自分の問題関心が明確になり、最後には文章にまとめることができるのです。

(1)フォトれ・レコーディング

(2)知図による観察と写生

(3)知図曼荼羅

(4)文献収集

(5)カードワーク

(6)なりきり文体法

▪️このような方法のベースを、原尻さんは、宮本常一、南方熊楠、柳田國男、梅棹忠夫、川喜田二郎、寺田寅彦といった歴史に残る方達から方法を吸収されています。しかし、そのような学問の志向自体は、龍谷大学経済学部に原尻さんが在籍されていたときに、『バナナと日本人』で知られる鶴見良行先生、そして中村尚司先生の指導を受けられたことがペースになっているということも、今日は、よく理解できました。原尻さんたちの「知図展」をきっかけとして、全国の様々な地域で、「知図運動」ともいうべきムーブメントが生まれているそうです。多くの市民や学生の皆さんが、この「知図運動」を通して、ご自身の持っておられる眠っている能力を顕在化させ、人生を豊なものにしていかれることをさらに期待したいと思います。

加藤剛先生を囲んで

▪️今日も大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。今宵は12年前にご退職された加藤剛先生を囲んで、「ビワマス」の夕べ。そうです。また琵琶湖の固有亜種ビワマスの料理を楽しみました。ご参加くださったのは、加藤先生以外では、同僚の津島昌弘さんと工藤保則さんです。飲みながら、くだらない話もしながらも、先生の学問的ご関心を中心とした話で盛り上がることができしました。脳みそが興奮しました。楽しかった。

▪️加藤先生は、京都大学の研究所に勤務された後、龍谷大学に勤務されました。そして2011年に定年退職されました。個人的には、龍大に勤務されていた時に、親しくお付き合いいただきました。また、大学の課題に取り組む際に、お力をくださり支えてくださいました。本当に感謝しかありません。また、加藤先生と呑む機会を持たせていただければと思います。

ミッドナイト・ウォーキング

▪️一昨日、いやいや昨日の夜中ですね。夜中であるにもかかわらず、ウォーキングしました。ミッドナイト・ウォーキング。距離にして5kmほど。最後は少し疲れてしまって、タクシーを見つけたのでそれで帰宅しました。

▪️一昨日、いやいや昨日の夜中ですね。夜中であるにもかかわらず、ウォーキングしました。ミッドナイト・ウォーキング。距離にして5kmほど。最後は少し疲れてしまって、タクシーを見つけたのでそれで帰宅しました。

▪️もっと正確にいうと、終電で寝過ごしてしまったのです。駅3つ分。慌てて降りた駅でタクシー会社に電話しても、1時間以上かかりますとのことだったので、「だったらと歩くか」と歩き始めたのでした。もちろん、自宅に電話をしてみましたが、家族はもう寝ていますよね。覚悟を決めて、2駅分歩きました。この日は、社会学部教職員の懇親会「おうみ会」でした。4年ぶりです。場所は、「フォーチュンガーデン京都」。暑い日が続いているのですが、コロナ感染を気にする方がおられて、屋上での開催になりました。また、風が吹いていたので、なんとかなりましたが…。その京都で懇親会を終えた後、たまたま帰りの電車で一緒だった同僚お2人と山科で二次会。気がつくと大変な時間。なんとか最終電車には乗れました。しかし安心したせいでしょうか、寝過ごしてしまったのです。呑んだ後のウォーキングはしんどいです。

▪️大津市に転居して、JR湖西線を利用して通勤するようになりました。これまで寝過ごしたことはないのか…。あります。1駅乗り越したことは、覚えていないくらいあります。1駅だとまだなんとかなります。ところが、一度、6駅乗り越したことがありました。まわりは田園風景が広がる場所ですので、タクシーは無理です。仕方がないので、その時は、家族に電話をしてなんとか迎えにきてらいました。

▪️同僚や親しい事務職員の方達との会話の中で、眠って乗り越してしまった話は武勇伝のようにお聞きすることがあります。例えば大阪から通勤されている方の場合であれば、最寄り駅で降りず寝過ごしてしまい、気がついたら西明石、姫路まで行ってしまっていたというような類の話ですね。お酒を召し上がらない方達は、なんてアホなんやろ…とお思いでしょうね。はい、あほです。

今日は前期最後の授業でした。

▪️今日は、前期最後の授業でした。「社会学入門演習」1組。茶話会形式で、ひとりひとり、大学入学後のことについてスピーチをしてもらいました。茶話会なので、お菓子やジュースを食べながら。私は、ほんの少しお菓子を摘んだ程度ですが。残り3年半、いろいろな経験を積んで、素敵な大人になっていってほしいです。

▪️これで前期の授業は全て終わりました。あとは、学生さんたちが執筆したレポートを添削して、さらにそれを報告書にまとめる編集作業に取り組み、試験の採点と成績入力、オープンキャンパス、それから集中講義と夏期休暇中もいろいろ仕事が続きます。とはいえ、会議等はあまり入ってこないでしょうから、やっと自分自身の仕事に少し集中できるのかなと思っています。

▪️ところで、前期の期間中、大学に行くときは必ず弁当を持参していました。健康な時も弁当を持参することがありましたが、長続きしませんでした。「弁当男子」と気合を入れても、なかなか…でした。ところが、健康のために、血糖値を下げるために、必死のパッチ状況になってくると、不思議なものできちんと弁当を自分で用意することができました。4月からずっと継続することができました。

▪️とはいえ、前日の夕食の残り物や冷蔵庫の中にあるもの、それからあらかじめカットしたりスチームしてもらっている野菜を詰めるだけです。朝、自分で作るのは、炒り卵だけかな。卵に麺つゆを少し入れて撹拌し、電子レンジで1分。それを菜箸で小さく割って、はい炒り卵(風)の出来上がりです。油も使いませんし。これから弁当を作る機会が減るかもしれませんが、ひきつづき、食事には気をつかっていきます。